.jpg)

Иллюстрация на заставке: Портрет генерала от кавалерии Гуссейн Хана Нахичеванского. 1916 г. Худ. Н.В. Харитонов (1880-1944)

"...и − командир отдельного Гвардейского кавалерийского корпуса магометанин Гуссейн-Хан Нахичеванский, расстрелянный уже большевиками в Петропавловке в году 1919". ///А правда ли, что телеграмму Государю о верности ему и готовности поднять корпус писал не Гусейн Нахичеванский (ибо отсутствовал в то время), а начальник его штаба русский полковник, ибо имел такое право (не помню его фамилию)? И что Гусейн по возвращении, узнав об этом, был в ярости, и после разговора с этим верным магометанином сей полковник вышел и застрелился?

Автор знает что-нибудь об этом?

Рабочий /05.04.2025, 13:08 /Комм. 1 к статье «Верные Царю земному и Царю Небесному1. РНЛ. 04.04.2025»

Автор знает, и поскольку вопрос этот важный и поднимается достаточно часто, то постарается ответить на него по возможности исчерпывающе[i]. Заодно снимем несправедливые обвинения с героя Баязетского сидения − дяди Гуссейн Хана – Исмаил-Хане Нахичеванского, а также скажем несколько слов о других малоизвестных героях Отечества. Итак:

Генерал Гуссейн Хан Нахичеванский. Род и судьба

Гуссейн Хан Нахичеванский [также Гусейн Хан Нахичеванский, также Хан Гуссейн Нахичеванский] (1863-1919) ‒ российский генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Происходил из владетельной Ханской Фамилии Эриванской Губернии, исламизированных курдов-езидов могучего племени Дóмбули.

Правители города и области Нахичевань, в начале XIX века сделали исторический выбор, перейдя вместе со своим народом из персидского подданства в российское, и стали частью русской титулованной аристократии. В Российской Империи никому не было дела до национальности и вероисповедания воина, верного присяге. Вражеские пули – они ведь тоже не разбирают…

Прадед Гуссейн Хана, слепой Хан Келб-Али, – друг и частый собеседник покорителя Кавказа генерала Ермолова. Дед, Эхсан-Хан, – генерал-майор русской службы, вверенную ему кавалерийскую часть сам император Николай I в 1837 году оценил, как «безподобную конницу».

Отец Гуссейн-Хана – ещё один Келб-Али-Хан – генерал-майор, участник войн Кавказской, Крымской и русско-турецкой 1877-78 годов, командир кавалерийской бригады.

Генерал-майор Келб-Али Хан Нахичеванский, отец Гуссейн Хана Нахичеванского

Во время Крымской войны 1853-1856 годов в составе Кавказского корпуса Келб-Али Хан участвовал в боевых действиях на Кавказско-Малоазиатском театре военных действий.

14 мая 1854 года подпоручик Нахичеванский был назначен начальником Эриванской бекской дружины, сменив на этом посту своего старшего брата капитана Исмаил Хана. Эриванская бекская дружина вошла в состав Эриванского отряда русских войск.

17 июля 1854 года 5-тысячный Эриванский отряд под командованием генерал-лейтенанта барона К. К. Врангеля разбил в сражении на Чингильских высотах 16-тысячный турецкий корпус Селима-паши и занял Баязет.

«За отличие в делах с турками» 4 декабря 1854 года Келб-Али Хан был произведён в поручики. 15 апреля следующего 1855 года он был удостоен ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени за конную атаку 17 июля 1854 года на Чингильских высотах.

Из описания подвига: «Подпоручик Келб-Али Хан, начальник Эриванской бекской дружины. При атаке неприятельской батареи, офицер этот, находясь в голове командуемой им дружины, не взирая на убийственный картечный и ружейный огонь, вскакал на батарею, собственноручно изрубил несколько артиллеристов и взял с бою одно орудие».

В русской гвардейской кавалерии служили и старшие братья Гуссейн-Хана – Эхсан и Джафар-кули.

Герой Баязета Исмаил-Хан Нахичеванский

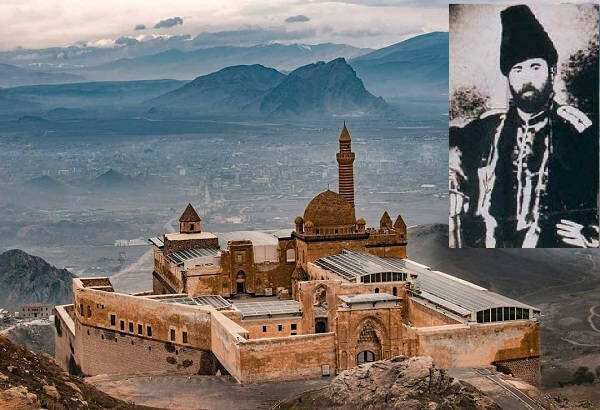

Особо следует сказать о дяде Гуссейн-Хана ‒ Исмаил-Хане Нахичеванском (1819-1909). Именно он во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. возглавил в июне 1877 года гарнизон крепости Баязет в безпримерной 23-дневной обороне ее (без воды и почти без продовольствия!) от превосходящих турецких войск.

История эта настолько изумительна, и при этом в своем подлинном виде малоизвестна, что читателю будет интересно и поучительно хотя бы «в двух словах» ознакомиться с ней.

В первую военную весну – в апреле 1877 года стратегически важные город и крепость Баязет были отбиты у турок Эриванским отрядом генерал-лейтенанта Арзаса Артемьевича Тергукасова (1819-1881). Отряд двинулся затем вглубь турецкой территории, оставив в крепости небольшой гарнизон под командованием подполковника Александра Викентьевича Ковалевского.

Комендантом крепости был назначен капитан Федор Эдуардович Штоквич. 24 мая/5 июня подполковника Ковалевского на посту начальника гарнизона сменил подполковник Григорий Михайлович Пацевич.

6/18 июня 1877 года турки в числе 25 тыс. под начальством Фаик-паши и Кази-Магомета заняли город Баязет и обложили его крепость, в которой оказались запертыми до 1,6 тыс. человек.

Крепость могла пасть в тот же день 6 июня, так как основные силы гарнизона участвовали в неудачной вылазке, предпринятой по инициативе подполковника Пацевича, во время которой был смертельно ранен подполковник Ковалевский. Преданные ему солдаты его батальона сумели донести носилки с уже мертвым командиром до ворот цитадели, потеряв двадцать человек.

Отряд смог пробиться обратно в цитадель, потому что во фланг атакующих турецких войск ударили три сотни иррегулярного кавалерийского отряда под командованием полковника Исмаил-Хана Нахичеванского. Этот отряд был прислан младшим братом Исмаила генералом Келб-Али-Ханом (отцом Гуссейн Хана), для разведки и возможного усиления гарнизона крепости.

Со своими необстрелянными новобранцами Исмаил-Хан был вынужден вступить в бой с регулярными войсками турок, и понес большие потери. Перед самым закрытием ворот он успел чудом проскочить внутрь с остатками своей конной милиции и с тяжело раненным сыном, прапорщиком Эриванского полка Аманнулы-Ханом Нахичеванским.

Пришедший на помощь гарнизону Баязета полковник Исмаил-Хан, 58-летний офицер, отец 9 детей, большую часть своей долгой службы находившийся в подчинении главнокомандующего Кавказской армией, и имевший шестнадцатилетний стаж службы в чине полковника, был храбрым и верным присяге офицером.

Цитадель не была подготовлена к осаде. Комендант крепости капитан Штоквич не отдал даже своевременно распоряжений о создании запасов воды. Благодаря его же нераспорядительности продовольственный склад гарнизона расположился в городе, и провизия доставлялась в цитадель по потребности. Когда ворота были заперты, вода, идущая к хранилищу воды в цитадели, сразу же была перекрыта турками, а наспех сделанные запасы из оставшейся в бассейне воды, оказались мизерными. Провизии оставалось не более чем на три дня.

Вот в таких условиях началась беспримерная 23-дневная оборона крепости Баязет, длившаяся с 6 по 28 июня 1877 года и вошедшая в историю как «Баязетское сидение». Большинство офицеров, считали, что удержать крепость, шансов нет, гарнизон ждет неминуемая гибель.

Исмаил-Хан не отрицал последней возможности, но твердо сказал, что пока жив – сдачи не допустит. Обратим внимание на одну особенность его аргументации: «Я никогда не соглашусь на сдачу Баязета еще и потому, что я ‒ мусульманин. Я знаю, что именно этому обстоятельству припишут сдачу, если бы на нее побудили даже тысячи других причин...»[ii].

Уже на третий день блокады жара, жажда и голод начали приводить осажденных в отчаяние. Офицеры и нижние чины собирались группами и обсуждали сложившееся положение. Начали раздаваться голоса с призывом к капитуляции. Исмаил-Хан вспоминал:

«Лица говоривших были пасмурны. Не менее сурово выглядели и слушатели.

‒ Могло случиться и хуже! ‒ Воскликнул вдруг молодой артиллерийский офицер, стоявший в толпе других, но фамилию которого, к сожалению, я не помню.

‒ Ведь трижды не умирать?! Будем бороться, пока ноги держат, а там, что Бог пошлет!

Я молча протянул руку этому офицеру и сказал остальным, что главное не падать духом и не терять надежды, так как нас выручат, во что бы то ни стало...»

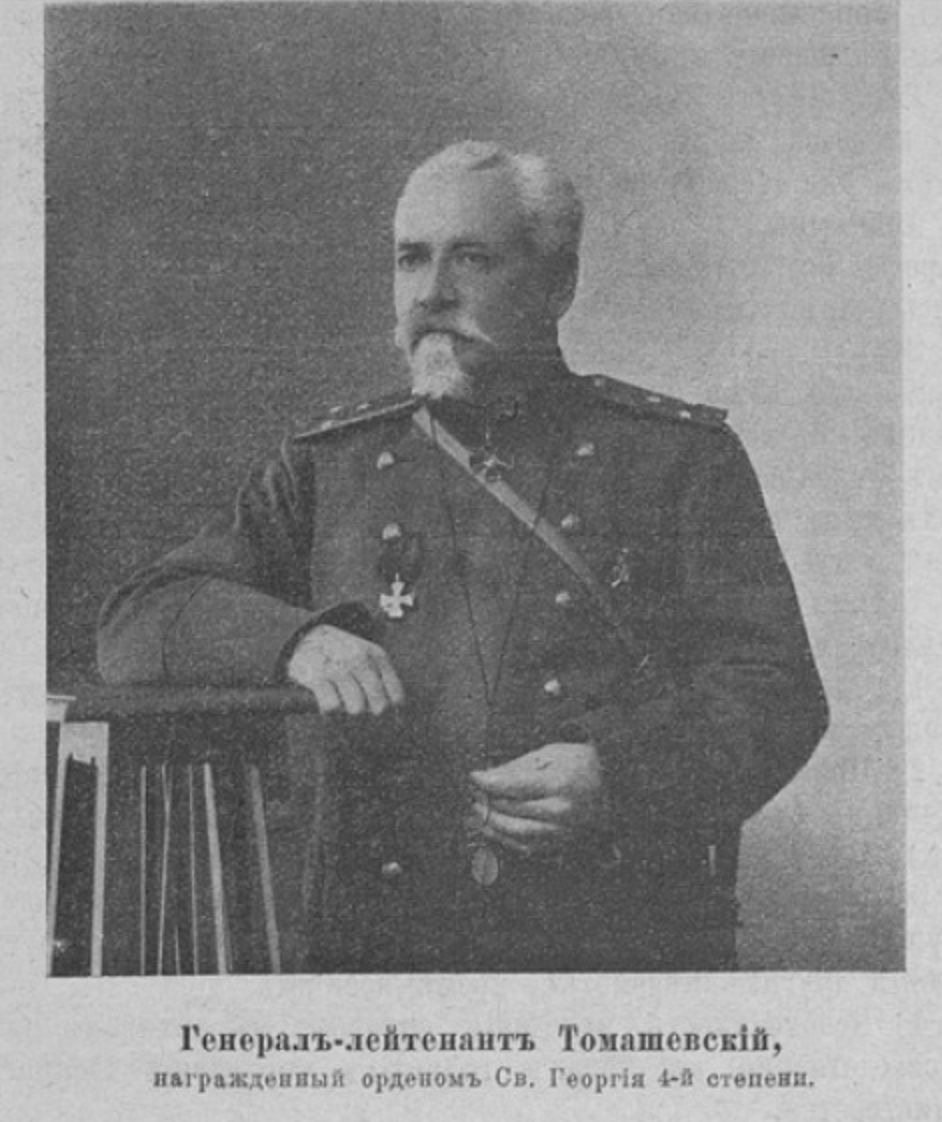

Молодой артиллерийский офицер, о котором вспоминал полковник Исмаил Хан, был командир 4-го взвода 4-й батареи 19-й артиллерийской бригады поручик Николай Константинович Томашевский (1854-1916), будущий генерал и участник Японской и Мировой войн[iii].

Утром 8 июня турки большими силами под командованием бывшего коменданта города Кямал Али-паши предприняли мощную атаку на цитадель. Поддавшись панике, подполковник Пацевич с согласия ряда других офицеров, в том числе и коменданта крепости Штоквича, принял решение о сдаче Баязета. Огонь был прекращен и над стенами крепости был поднят белый флаг.

Исмаил-Хан в это время находился у изголовья тяжело раненного сына. О том, что над Баязетом поднят белый флаг, ему сообщил поручик Томашевский. Из воспоминаний Исмаил-Хана: «...ко мне влетел вдруг артиллерийский офицер, о котором я говорил раньше. Он был взволнован.

‒ Полковник, сдают крепость! ‒ воскликнул он.

‒ Что вы говорите, как сдают?! ‒ вскочил я, как ужаленный.

‒ Пацевич поднял белый флаг, и огромная масса турок уже хлынула к нашим воротам, объяснил офицер.

После этого я выскочил во двор, где толпилась масса офицеров и солдат, и действительно вижу: на громадном шесте, прикрепленном к стене цитадели, высоко развевается белый флаг, а возле стоят Пацевич и несколько других офицеров.

‒ Господа, что вы делаете?!... крикнул я. ‒ На то ли мы принимали присягу, чтобы малодушной сдачей опозорить себя и русское оружие?!... Стыдно!...

Пока в жилах наших остается хоть капля крови, мы перед Царем обязаны бороться и отстаивать Баязет!..

Кто вздумает поступить иначе, тот ‒ изменник, и того я прикажу расстрелять немедленно! Долой флаг, стреляй ребята!...»

Крепость Баязет и Исмаил Хан Нахичеванский − еще, похоже, в капитанских погонах

Флаг был сорван, стрельба возобновилась, и одним из первых был смертельно ранен Пацевич, причем ранен он был в спину. По некоторым данным, выстрел был произведен одним из офицеров гарнизона.

С этого момента, полковник Исмаил Хан Нахичеванский на правах старшего по званию, по собственной инициативе, вступил в командование гарнизоном Баязета.

Войскового старшину 2-го Хоперского полка Кубанского казачьего войска Олимпия Никитича Кванина Исмаил Хан назначил своим помощником по приведению в исполнение всех распоряжений по обороне Баязета.

Вступив в командование гарнизоном, Исмаил Хан Нахичеванский организовал оборону крепости и в тяжелых условиях, без воды и провианта, удержал ее до подхода основных сил русской армии. Когда прибывший в цитадель очередной парламентер, перебежавший к врагу после начала войны, заявил Исмаил Хану, что если гарнизон не капитулирует, то он будет перевешан, Исмаил хан ответил, что вначале будет повешен сам парламентер, как изменник, и это приказание было немедленно исполнено.

После снятия блокады с крепости полковник Исмаил-Хан Нахичеванский был удостоен самых высоких наград. Высочайшим приказом от 19 декабря 1877 года «за боевые отличия» он был награжден чином генерал-майора, а 31 декабря 1877 года «за примерную храбрость и распорядительность, оказанные во время блокады Баязета в июне 1877 года», удостоен ордена «Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени».

Орденами Святого Георгия 4-й степени были награждены также капитан Штоквич и поручик Томашевский.

Но кому-то в Петербурге пришла в голову мысль, что в войне с «неверными» за «освобождение братушек», нельзя делать мусульманина русским национальным героем. И такового сделали из капитана Штоквича.

Капитан Федор Эдуардович Штоквич

И эта бюрократико-псевдопатриотическая легенда вошла в историю, учебники и энциклопедии.

Представляется весьма знаменательным, что уже в советское время Исмаил Хан был просто оболган и ославлен как предатель в романе небезызвестного В.С. Пикуля, а в наши «демократические» дни и в снятом по этому роману телесериале.

И лишь в последнее десятилетие, военный историк, ветеран Отечественной войны профессор Рудольф Николаевич Иванов, посвятивший свои научные изыскания истории взаимоотношений Имперской России и Кавказа, в частности, истории Ханов Нахичеванских, восстановил истину на основе подлинных материалов Российского Военно-Исторического Архива (РГВИА). Его же перу принадлежит наиболее подробное и достоверное на сегодня исследование жизни и служения Царю и Отечеству Гуссейн-Хана Нахичеванского. Отметим, кстати, что Исмаил-Хан дослужился в дальнейшем до полного генерала, был почетным гостем на коронациях Государей Александра III и Николая II и был отпущен последним в отставку лишь в возрасте 89 лет.

Понятно, что тем, кому надо была всегда известна подлинная история того же Баязетского сидения, и информация о том, что в «момент истины» Ханы Нахичеванские останутся верными Царю и Отечеству, была принята во внимание.

Гуссейн Хан Нахичеванский – боевой путь

Гуссейн Хан, племянник генерала Исмаил-Хана и сын генерала Келб-Али-Хана пошел по стопам своих славных предков. Он стал известным кавалерийским начальником русско-японской войны, знаменитым кавалерийским генералом Мировой войны.

Гуссейн Хан командовал элитными кавалерийскими частями. Под началом генерала Хана Нахичеванского служили такие известные исторические личности, как Великие Князья Михаил Александрович и Дмитрий Павлович, будущие лидеры Белого движения генералы П.Н. Врангель, А.И. Деникин и А.М. Каледин, будущие гетман Украины, генерал П.П. Скоропадский и Президент Финляндии, генерал К.К. Маннергейм.

Он стал единственным за всю историю генерал-адъютантом-мусульманином в Русской Императорской Армии. Кавалер 15 российских и 9 иностранных государственных наград, включая боевые ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степеней и Золотое оружие «За храбрость», герой русско-японской и Первой мировой войны, один из двух высших генералов, вместе с графом Келлером, отказавшихся признать отречение Императора и Временное правительство, он был расстрелян большевиками в январе 1919 года.

Гуссейн Хан Нахичеванский родился 28 июля 1863 года в Нахичевани в семье тогда ротмистра Русской армии Келб-Али-Хана Нахичеванского и его жены Хуршид. Он был седьмым из их восьми детей. Гуссейн Хан, продолжил семейную традицию военной службы ‒ в 10 лет, в 1873 году он поступает в Пажеский Его Величества Корпус, привилегированное учебное заведение, выпускавшее гвардейских офицеров.

В 1883 году он завершил обучение по первому разряду, в чине камер-пажа. После окончания учебы, Гуссейн Хан поначалу служил в Лейб-гвардии конном полку, в составе которого традиционно числились российские императоры. Гуссейн-Хан в 19 лет был произведен в звание корнета в полку, где с этого момента числился в Конном полку всю жизнь, ‒ в нем он дослужился до звания полковника гвардии.

В 1889 году поручик Гуссейн-Хан Нахичеванский женился на дочери известного поэта, переводчика и издателя Николая Васильевича Гербеля (известного в первую очередь как автор стихотворного перевода «Слова о полку Игореве») ‒ Софье Николаевне (1864-1941), лютеранского вероисповедания, вдове титулярного советника барона Таубе. Она родилась в 1864 году в Петербурге, а скончалась и была похоронена в Бейруте в июле 1941 года. В связи с высоким происхождением мужа Софья Николаевна была возведена в княжеское достоинство.

У мусульманина Хана Нахичеванского и его лютеранки жены было трое детей ‒ двое сыновей ‒ Николай Хан и Георгий Хан, и дочь Татьяна. Все они, по воле Гуссейн-Хана, были в младенчестве крещены в православие. Деталь, много говорящая о самом Гуссейн-Хане.

Ротмистр Гуссейн Хан Нахичеванский, Баку, 1902 год

Когда началась Русско-японская война, Гуссейн Хану и нескольким другим лучшим офицерам конной гвардии было позволено в порядке исключения перевестись в действующую армию, хотя сама Конная гвардия в ту войну не была включена в состав действующих войск.

1 марта 1904 года Хан Нахичеванский был командирован в распоряжение командующего войсками Кавказского военного округа. 24 марта он прибыл в город Петровск, где приступил к формированию из добровольцев 2-го Дагестанского иррегулярного конного полка. Всего за месяц из добровольцев, главным образом аварцев, даргинцев и лакцев, личный состав полка был набран. Каждый кавалерист пришел со своим конем, обмундированием и шашкой.

Добровольцев оказалось столько, что значительная часть попросту не успела попасть на войну. Среди воинов 2-го Дагестанского был, например, сотник Аракс Хаджи-Мурат, внук знаменитого Хаджи-Мурата, и штандартный унтер-офицер 84-летний горец Сурхай-Хан, начавший свою воинскую службу России при Императоре Николае I.

17 апреля 1904 года полк отправился на театр военных действий, где вошел в состав Кавказской конной бригады генерал-майора Орбелиани. Практически всю войну дагестанцы не выходили из боев. И не было ни одного случая, чтобы они не выполнили боевую задачу.

Ляоян, Далинский перевал, Инкоу, Сандепу, Мукден – везде горцы Гуссейн-Хана показывали чудеса храбрости. Сам командир был награжден семью боевыми наградами, включая Золотое оружие с надписью: «За храбрость» (ВП 18.06.1906) и Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 27.01.1907).

Последнюю награду Хан получил за атаку своего полка в операции 2-й армии под Сандепу, как указано в Наградном листе:

«В бою 14-го января 1905 года, будучи командиром 2-го Дагестанского конного полка, когда расстрелявшая все патроны 1-я Забайкальская казачья батарея была атакована японской пехотой, он, получив от генерал-адъютанта Мищенко приказание атаковать противника, зашел с полком во фланг японцам и с двух верст бросился в атаку, чем заставил японскую пехоту прекратить атаку и бежать за закрытия, а затем, хотя японская батарея повернула орудия и сосредоточила весь огонь против дагестанцев, а японская пехота, заняв глинобитные стенки деревни, открыла тоже огонь против полка, он продолжал атаку, и только дойдя до непроходимого оврага в 300-400 шагах от батареи, вынужден был остановиться и отойти назад, причем полк отступил в порядке, вынеся убитых и раненых»

Участник русско-японской войны, художник-баталист Виктор Викентиевич Мазуровский запечатлел подвиг полка в известной картине «Атака 2-го Дагестанского полка у д. Ландунгоу на японскую пехоту и артиллерию под командой Хана Нахичеванского. 14 января 1905 года»:

24 ноября 1905 года Гуссейн Хан был назначен командиром одного из старейших и прославленных полков русской армии 44-го драгунского Нижегородского полка. В русской армии этот полк неофициально считался кавказской гвардией. В командование полком вступил 14 февраля 1906 года. С 21 марта по 29 апреля 1906 года находился в Санкт-Петербурге в составе депутации Кавказской конной бригады для представления Императору.

4 апреля 1906 года назначен был флигель-адъютантом свиты Его Императорского Величества с оставлением в должности командира 44-го драгунского Нижегородского полка.

Флигель-адъютант полковник Гуссейн Хан Нахичеванский, 1906 год

4 июля 1906 года Хан Нахичеванский был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, а 20 июля 1907 года за отличия по службе произведен был в генерал-майоры свиты Его Императорского Величества. Гуссейн-Хан являлся членом Мусульманского Благотворительного Общества в Санкт-Петербурге.

В июле 1907 года мусульманин Гуссейн-Хан организовал сбор средств на строительство полковой Церкви Святой Ольги в память о битве под Фридландом, в которой отличился Лейб-Гвардии Конный полк. Закладка церкви состоялась при участии императора Николая II, а строительство было завершено к 10 июля 1909 года.

Император Николай II, Гуссейн Хан Нахичеванский и барон В.Б. Фредерикс при закладке церкви,

6 августа 1907 года

15 апреля 1911 года свиты Его Величества генерал-майор Гуссейн Хан Нахичеванский назначен был в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа генерала от кавалерии генерал-адъютанта Великого князя Николая Николаевича с оставлением в свите Его Императорского Величества, списках лейб-гвардии Конного полка и с зачислением по гвардейской кавалерии.

18 апреля 1912 года назначен начальником 1-й отдельной кавалерийской бригады с оставлением в свите Его Величества. 16 января 1914 года произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 2-й кавалерийской дивизии.

В Первую мировую

Особое место в жизни Хана Нахичеванского занимает Первая мировая война.

31 июля 1914 года в войсках были получены телеграммы о мобилизации. С объявлением мобилизации командир 2-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Гуссейн Хан Нахичеванский вступал в командование Сводным кавалерийским корпусом в составе 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских, 2-й и 3-й кавалерийских дивизий, имея задачей сосредоточившись на правом фланге 1-й армии генерала Павла фон Ренненкампфа в районе Вильковишки, Мариамполь прикрывать ее развертывание.

Утром 4 августа 1914 года части 1-й армии двинулись вперед через государственную границу.

На правом фланге армии Сводный конный корпус Хана Нахичеванского продвинулся к Пилькалену. 5 августа корпус натолкнулся на ожесточенное сопротивление немцев на линии Витгирен-Мальвишкен, откуда ему пришлось выбивать части спешенной конницы и самокатчиков 44-го и 45-го германских полков. Общие потери русских около 380 человек. Немцы потеряли 1200 человек. Будучи ранен Хан Нахичеванский остался в строю и продолжал командовать отрядом.

С 13 октября 1914 года Гуссейн Хан командовал 2-м кавалерийским корпусом, в состав которого входили 12-я кавалерийская дивизия (командир генерал-лейтенант Алексей Каледин), а с 24 июня 1915 года генерал-лейтенант Карл-Густав Маннергейм, и Кавказская туземная конная дивизия под командованием генерал-майора Великого Князя Михаила Александровича.

22 октября 1914 года Высочайшим приказом Хан Нахичеванский был удостоен Ордена Святого Георгия 3-й степени «за то, что 6 августа 1914 года, прикрывая фланг 1-й армии, самостоятельно вступил в решительный бой с неприятелем, угрожавшим флангу, и отбросил его с большими потерями, чем значительно способствовал успеху боя.

Командуя двумя кавалерийскими дивизиями, способствовал наступлению армии, разрушая в районе расположения противника железные дороги и мосты, занял после упорного боя узловую станцию и уничтожил большие запасы бензина и керосина.

Затем, когда в августе этого же года был обнаружен обход неприятеля, выяснил рядом боевых столкновений силы и направление его и тем оказал помощь своим войскам».

К концу февраля 1915 года части 2-го кавалерийского корпуса выполнили поставленную перед корпусом боевую задачу в Карпатской операции войск Юго-Западного фронта. В конце марта корпус был выведен в Восточную Галицию на отдых.

Воспользовавшись передышкой Хан Нахичеванский выехал в Петербург. В пути следования поезд потерпел крушение. По счастливой случайности Хан отделался ушибами и сотрясением мозга, − тоже вообще говоря не подарок для действующего кавалериста. 29 апреля Гуссейн Хан Нахичеванский был принят императором в Царском Селе.

1 мая 1915 года Гуссейн Хан был удостоен ордена Белого Орла с мечами, а 1 июня 1915 года он был назначен генерал-адъютантом Его Императорского Величества.

23 августа 1915 года Император Николай II встал во главе Русской Армии, сместив с поста Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича, который был назначен наместником Кавказа, главнокомандующим Кавказской армией и войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск.

13 сентября 1915 года Хан Нахичеванский был временно командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией с оставлением в должности командира 2-го кавалерийского корпуса, а 25 октября назначен был в распоряжение наместника на Кавказе и главнокомандующего Кавказской армией.

23 января 1916 года Гуссейн Хан Нахичеванский за отличия в делах против неприятеля произведен был в генералы от кавалерии, со старшинством с 18 февраля 1915 года.

С осени 1915 года Верховный главнокомандующий император Николай II начал претворять в жизнь свое давнишнее желание собрать и объединить в одну группу все части гвардии, создав таким образом свой личный резерв. В письме Государыне Александре Федоровне от 09 октября 1915 года, Николай Александрович, в частности, говорит:

«Я уверен, ты помнишь мое давнишнее желание собрать наших гвардейцев в одну группу, как личный резерв. Прошел целый месяц, пока их вылавливали из боевых линий.

Безобразов будет поставлен во главе этой группы, которая должна состоять из двух гвардейских корпусов, 1-го (ныне существующего) и 2-го, составленного из наших стрелков и варшавских ‒ гвардейской дивизии».

Во исполнение этого Царского решения генерал-адъютант Хан Нахичеванский 9 апреля 1916 года был назначен командиром вновь сформированного гвардейского кавалерийского корпуса. В состав корпуса вошли 1-я, 2-я и 3-я гвардейские кавалерийские дивизии.

Гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-адъютанта генерала от кавалерии Хана Нахичеванского участвовал в боевых действиях Западного и Юго-Западного фронтов в составе Особой армии под командованием генерала Безобразова. Принимал участие в прорыве армий Юго-Западного фронта, именуемого обычно Брусиловским.

Гвардейский кавкорпус участвовал и в трагическом Ковельском прорыве, где в операция у Стохода Гвардия, и в том числе гвардейская кавалерия понесли существенные потери[iv].

Эти потери дали повод отстранить генерала Безобразова от командования, хотя именно его вина в происшедшем была наименьшая. Особая армия была Высочайшим приказом передана в распоряжение Западного фронта. Командующим Особой армией был назначен генерал В.И. Гурко.

Обратите внимание!

Но Гвардии в целом и кавалерии Гуссейн-Хана Нахичеванского в составе Особой Армии пришлось быть недолго. Происходит одно любопытное событие.

В сентябре 1916 года весь Гвардейский отряд, включая Гвардейский кавалерийский корпус генерала Нахичеванского, вновь возвращен на Юго-Западный фронт. Однако с переходом кавалерии на новые места базирования внезапно появились проблемы снабжения. Интенданты, видимо, не успевали отслеживать перестановки и перемену адресов соединений.

Благодаря их нерасторопности, − если верить официальным сведениям, − весь Гвардейский корпус остался без снабжения.

Ввиду, якобы, невозможности подвозить фураж в прифронтовую полосу, Ставка Верховного Главнокомандующего распорядилась весь Гвардейский корпус, элиту Русской Армии, направить в резерв. Гвардейский корпус разместился под Ровно, и в окрестных деревнях. Корпусу предложено было перейти на самообслуживание и последний подписанный Гуссейн-Ханом 1 марта 1917 года приказ по корпусу, посвящен именно проблемам снабжения.

Как-то характерно, что лучшие и самые преданные Государю полки, именно когда Престолу начала угрожать смертельная опасность, по чьей- то недоброй воле оказались не у дел и вдали от столицы. Здесь кавалеристов и застало известие о событиях в столице.

Представим обратную картину

С другой стороны – представим обратную картину. Запасные полки, расквартированные в Петрограде и не желающие идти на фронт довольствовались так, что служивший в одном из них Иван Солоневич, в своей «Фальшивке Февраля» писал, что ни до, ни после, такого борща как там в казармах запасных, он не ел.

Так вот представим себе, что эти полки еще в конце 1916 года, как этого и желал Верховный Главнокомандующий, были бы выведены из Петрограда, а на их место был бы размещен Гвардейский кавалерийский корпус.

Да еще под командованием Гуссейн-Хана Нахичеванского, племянника того самого Исмаил-Хан Нахичеванского, что не позволил сдать Баязет, уже хотя бы потому, чтобы его, мусульманина, не заподозрили в измене православному Белому царю!

Ведь Гуссейн-Хан, с такой «тяжелой» наследственностью, мог бы в феврале 1917, начнись волнения, и слабодушного генерала Хабалова сместить, и всех бунтующих – и военных и штатских в тонкую нарезку порубать, не взирая на вопли из Ставки или Думы.

Какая уж там революция или свержение самодержавия!

И так он чуть всю «революционную малину» не испортил. Как только до корпуса, «под Ровно», дошли вести, что Император якобы отрекается от Престола, в Ставку, занятую важной спецоперацией «организация отречения», пришла срочная телеграмма от командира Гвардейского кавалерийского корпуса:

«До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха.

Генерал-адъютант Хан Нахичеванский.

№ 277, 03 марта 1917 г.».

Однако генерал-адъютант Алексеев не передал телеграмму Императору.

Поэтому «якобы ответ» Императора своей верной гвардии, который приводит в своей книге «Кирасиры Его Величества в Великую войну. 1916, 1917 годы» ротмистр Лейб-Гвардии Кирасирского Её Величества полка Георгий Адамович Гоштовт, что мол, спасибо, слушайтесь временное правительство, является сфабрикованной в той же Ставке фальшивкой.

Еще один шанс спасти Империю был упущен.

Так же скрыл Алексеев телеграмму графа Федора Артуровича Келлера.

Так же не пустил в Петроград просто «генерал Алексеев» 2-й Преображенский «Кутеповский» батальон, уже погрузившийся в эшелон для подавления бунта[v].

Видимо, тот факт, что из высших генералов Империи по-настоящему верными русскому православному Царю оказались «инородцы» ‒ лютеранин граф Келлер и мусульманин Хан Нахичеванский, и сегодня коробит некоторых российских историков.

Ссылаясь на записки генерала Епанчина, где тот по сути передает слышанные и непроверенные сплетни, они пытаются утверждать, что телеграмму отправил не Гуссейн-Хан, а его адъютант генерал-майор барон А.Г. Винекен. Хотя из книги того же Гоштовта ясно следует, что телеграмма дана была Командиром корпуса, к тому же во исполнение воли всего офицерского состава корпуса Гвардейской кавалерии. Вообще в мемуарах Епанчина есть много предвзятых мнений и неточностей. Некоторые отмечены в моей книге «Кровавая заря Ходынки».

Для окончательной расстановки «точек над i» приведем немного сокращенный отрывок из главы «1917 год» вышеупомянутой книги Георгия Адамовича Гоштовта.

«1917-ый год

Новый 1917-й год застал кирасир Е. В. стоящими по-прежнему в резерве, в районе к западу от г. Ровно. Русская армия деятельно готовилась к решающим боевым действиям, приуроченным к весне наступающего года.

Следует отметить два события, приключившихся в этой области:

1) погром Румынии и вместе крупное значение, что, в связи с этим получал Балканский театр военных действий;

2) болезнь нач. штаба Верховного Главнок-го, мягкого, не очень решительного ген. Алексеева и временная замена его волевым решительным ген. Гурко.

По мысли последнего происходило переформирование пехоты: полки переходили из четырех в трехбаталионный состав; из остающихся за штатом рот и из пополнений создавались новые полки и дивизии. Такая мера в каждом корпусе позволяла по очереди держать на позиции, − как обычно в эту зиму − лишь одну дивизии; в остальных, же двух − одной, стоящей в резерве, а другой, оттянутой еще более в тыл - усиленными занятиями, дисциплиной и методическим воспитанием сколотить дружные, хорошо подготовленные боевые части. Прапорщики, произведенные за последний год, собирались по корпусам вместе, для прохождения дополнительного курса обучения.

Число тяжелых батарей увеличилось во много раз.

Вообще – артиллерия буквально завалена была запасами снарядов, ибо, наконец, налажены были для этого и отечественная промышленность, и подвоз из-за-границы. [Обратите внимание!!! – БГ]

Повсюду шла систематическая, серьезная, основанная на более чем двухлетнем опыте войны на Русском и на Западном фронтах, подготовительная работа к весенней операции. …

Стрелковые дивизионы при кавалерийских дивизиях разворачивались в полки.

В студеный день Крещения, гвардейская кавалерия была переведена в новый район. Стоял трескучий мороз. И поля и деревни были окутаны морозным туманом и подымаемой ветром разсыпчатой снежною пылью, сквозь которые еле просвечивал багровый солнечный шар.

Полк расположился по деревням, прилегающим с северо-востока к м. Гоща. Устраиваться на новых местах не старались, т.к. полуоффициально было известно, что половина войск гвардии − и в том числе наша дивизия − будет отправлена в Петроград, на свои мирные стоянки. Уже затребованы были разсчеты для погрузки.

3-я гвард. кавалер. дивизия, которую опоздали сменить на занимаемом ею участке, сосредоточилась вокруг Ровно и часть ее уже начала грузиться в эшелоны.

10-го января погрузка гвардии временно была приостановлена, а через неделю и вовсе отменена. Если решение о переводе в Петроград гвардейских частей было бы осуществлено – то нет сомнения, что волны подкатывавшей революции неминуемо и сразу разбились бы о царившие в то время в полках и батареях верность долгу, дух и дисциплину.

Кто же помешал этому осуществлению – злой рок или злая воля?

Виновата безусловно злая воля.

Та часть Ставки и других штабов, что связана была с общественно-революционными кругами и ждала от переворота перемен для общего положения, а зачастую и для себя лично – к лучшему, всячески противодействовала переходу в столицу верных войсковых частей.

Оффициальная мотивировка гласила, что казармы в Петрограде и его окрестностях все заняты запасными и ополченскими частями, переместить которые никуда не представляется возможным.

Гвард. конница была оставлена по-прежнему "за тридевять земель" от столицы, в глухом районе, по большей части вдали от железных дорог... …

Весь февраль месяц, в эскадронах шли усиленные занятия: по утрам - конные, после обеда - в пешем строю или словесность. Построены были из сараев или заброшенных домов бани. Пришло пополнение из маршевых эскадронов.

О грозных событиях, происходивших в столице, никто не имел и понятия.

26.II стало известно, что гвард. казаки получили приказ быть готовыми к погрузке для отправления в Петербург; 27.II это распоряжение было отменено [Еще раз − внимание!!! И напомню, что у Гоштовта все даты по ст. стилю. – БГ].

1 марта, по приказу штаба армии, был отправлен один стрелковый эскадрон для занятия и обезпечения железнодорожного узла Ровно.

По причинам предшествовавших распоряжений о перевозке двух гвард. кавалер. дивизий в столицу и отправки стрелк. эскадрона в Ровно, − в полках с часу на час ждали приказания − по тревогe, собираться и идти на железную дорогу − на погрузку.

Ожидания эти не оправдались. – Гвард. конницу никуда не трогали; создавалось впечатление, что о ней забыли.

Сведения о том, что происходит в Петрограде, доходили до наших "медвежьих углов" с значительным запозданием. Никто и не представлял себе до каких пределов события уже докатывались.

В начале марта стояла оттепель. Все вокруг было окутано сырою мглой. В штабах дивизии и корпуса, рано по утрам, еще при свете зажженных свеч, несмотря на ранний час уже давно вставшее, взволнованное начальство читало-перечитывало принесенный из радиостанций неприятельские сообщения.

Немцы, обычно, после сухого перечня боевых действий давали по утрам сводки произошедших за сутки событий, чуть ли не во всем миpe. Среди них много места было отведено все развивавшемуся бунту в Петрограде.

Из неприятельских сообщений только и становилось ясным то, что совершенно не было известным из-за оторванности нашей от центров. [Не только гвардейская кавалерия, но и многие другие фронтовые офицеры отмечали, что новости узнавали из вражеских передач. – БГ]

На утро 4.III, командиры отдельных частей были вызваны в штаб Гвард. кавалерийского корпуса.

На совещании, отражая настроения офицерского состава, было решено всеподданнейше напомнить Государю Императору, что Он располагает еще верной и дисциплинированной воинской силой, в лице гвард. конницы.

Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего (в конце февраля на этот пост вернулся ген. Алексеев) была немедленно послана телеграмма след. содержания:

"До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха.

Хан Нахичеванский".

Ответная телеграмма гласила:

"Никогда не сомневался в чувствах гвардейской кавалерии. Прошу подчиниться временному правительству.

Николай".

Такова была последняя, священная для нас, Государева воля...

[Февралисты – работают! На недоведенную до Государя телеграмму «Высочайший ответ» дали! – БГ]

В тот же день вернулся 1-й стрелк. эскадрон. Вскоре, после того, что он по приходе в Ровно 1.III, разместился в пустом составе, на запасных путях, и станция была занята караулами, − пришла за подписью некоего Бубликова, адресованная всем железнодорожникам телеграмма, сообщающая о революции и взываюшая к защите ее завоеваний.

Сейчас же вслед за нею посыпался целый ворох обращений и воззваний. Революционный вихрь сразу подхватил вокруг все, в Ровно, и завертел в диком, безпорядочном темпе. …

На жизни же старых кавалер. полков и конных батарей нашей дивизии, революция в первые недели никак не отразилась; − царили в них полный порядок и прежние взаимоотношения.

У кирасир Е. В. − в старом устоявшемся дружном полку − все шло по-прежнему; даже новые наименования и титулования долго не могли в нем привиться. Например, дежурные по лейб-эскадрону рапортовали: "в эскадроне Е. В....".

В частях Гвард. кавалер. корпуса на 11.III была назначена присяга Временному правительству, которого никто не знал и которому никто не верил. [Еще раз внимание! – БГ]

Низко нависло хмурое серое небо, временами кропя сверху собиравшихся кирасир, холодными мелкими брызгами. На большом лугу у госп. двора Сапожин, еле вытаскивая ноги из хлюпающей, засасывающей глинистой жижи, мрачно собирались эскадроны и команды.

Тот ритуал присяги, к которому, ежегодно, в течении двухсот двадцати пяти лет, готовилось каждое новое поколение российских воинов, − новое звено, прикрепляемое к непрерывно тянущейся цепи, − ритуал, при котором говорили необыденными торжественными словами − теперь заменен был никого не волнующим отбыванием номера, при котором произносили обыденным − тем же, что и на базаре, − языком обещания, пересыпанные опошленными уже на митингах словами, вроде гражданин, воля народа и другими!...

Многие кирасиры, из предусмотрительных крестьян, присяжных листов не подписали.

[А теперь – конкретно о генерале Винекене. – БГ]:

В этот день присягали и чины штаба корпуса. Давно уже построились на дворе команды. Начальник штаба все не выходил.

Когда пошли вторично ему доложить, что все готово, чтобы начать присягу, − генерала барона Виннекен нашли уже мертвым, склонившимся над письменным столом. В его руке еще дымился приставленный к виску револьвер...»[vi].

Как видим, самоубийство генерала Александра Георгиевича Винекена связано в первую очередь с его трагическим восприятием отрешения Государя от Престола. и нежеланием принимать присягу Временному правительству. И произошло 11/24 марта, а не 3/16 марта, как следует из версии Епанчина.

Версия В.Н. Звегинцова: при получении Манифестов

Командир Кавалергардского полка полковника Владимир Николаевич Звегинцов в своей книге «Кавалергарды в Великую и гражданскую войну 1914-1920», говорит, что Винекен застрелился при получении манифестов об отречении царя и его брата Михаила:

«События в Петрограде развивались с головокружительной быстротой. Днем 23 февраля/8марта Государь выехал в Ставку. Вечером в пригородах столицы начались волнения среди населения на почве вздорожания хлеба и предметов первой необходимости. На следующий день безпорядки перебросились на улицы и превратились в бунт.

Растерянность, преступное попустительство и нераспорядительность властей позволили бунту превратиться в восстание и охватить столицу. Были разгромлены арсенал, полицейские участки и оружейные магазины. Тюрьма Литовский замок, Департамент полиции, Окружной суд горели, подожженные чернью, к которой примкнуло некоторое количество запасных Петроградского гарнизона. Толпа ловила на улицах чинов полиции и офицеров и отбирала у них оружие. Многие из них были убиты.

В 15 часов 27 февраля/12 марта Государственная Дума образовала из своего состава Временный Комитет под председательством Председателя Государственной Думы Родзянко. В ночь на 28 февраля Временный Комитет выпустил воззвание к народу: "…"

Одновременно с этим воззванием всем Главнокомандующим фронтами и Командующими фронтами было послано извещение о создавшемся положении, а котором высказывалась уверенность, что "общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано и ослаблено".

О всех этих событиях и о безпорядках, происходивших в Петрограде, Москве и других городах, в Армии узнали значительно позднее.

3/16 марта командир Гвардейского кавалерийского корпуса телеграфировал Главнокомандующему Северным фронтом генерал-адъютанту Рузскому: "До нас дошли сведения о крупных событиях точка Прошу Вас повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность Гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха точка 2370/Т 3-го марта 14 часов 45 минут Хан Нахичеванский".

На эту телеграмму Хан-Нахичеванский никогда не получил ответа. События развивались с такой стремительностью, что опережали все предположения.

5/18 марта в полку были получены одновременно оба Манифеста, об отречении Государя Императора от Престола и отказ Великого Князя Михаила Александровича от его принятия: " … ".

Отречение Государя, отказ Великого Князя Михаила Александровича от вступления на Престол произвели в полку на всех ошеломляющее впечатление. Монархия перестала существовать и вместе с нею не стало больше того триединого, нераздельного лозунга, которому служили Кавалергарды, и во имя чего они жертвовали своей жизнью: "За Веру, Царя и Отечество!"

Признание новой власти всеми Главнокомандующими фронтами и высшими чинами, и учреждениями Империи узаконивало создавшееся положение. Но вместе с тем и помимо этого все сознавали, что произошло нечто непоправимое. На душе осталась какая-то непонятная, щемящая тоска и пустота, в которой в равной степени не смогли сразу разобраться ни офицеры, ни солдаты.

При получении Манифестов начальник штаба Гвардейского кавалерийского корпуса генерал Винекен застрелился. Старый слуга Государя не смог и не захотел пережить крушение всего того, что было для него святым и предпочел уйти … совсем»[vii].

По существу, это близко к «теме», но воспоминания Гоштовта представляются просто свидетельством очевидца.

О генерале Винекене

Несколько слов о самом генерале Винекене из баронского, заметим, австрийского рода, − еще одном «инородце», верному русскому самодержавию. Как написал не без мрачного юмора один из авторов, также отметивший этот факт: «По иронии судьбы императора не предали представители народов, с которыми Россия воевала: немец генерал-лейтенант Ф.А. Келлер, австриец генерал-майор А.Г. Винекен и потомок турецкого паши вице-адмирал А.В. Колчак»[viii]. Может действительно не с теми и не за тех воевали мы в ту несчастливую войну?

Генерал-майор Александр Георгиевич Винекен (1869-1917) вначале окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1893 году выдержал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище, был определён корнетом в Лейб-гвардии Гусарский его величества полк. В 1900 году по 1-му разряду окончил Николаевскую академию Генерального штаба.

Винекен участвовал в русско-японской войне − служил старшим адъютантом управления генерал-квартирмейстера 1-й Маньчжурской армии (1904-1905), был награждён несколькими орденами. Генерал-квартирмейстер штаба войск Гвардии, а затем Особой армии генерала В.И. Гурко, Генерального штаба генерал-майор Борис Владимирович Геруа, в своих «Воспоминаниях о моей жизни» очень тепло говорит о своей совместной службе с Винекеном:

«Меня взял к себе помощником начальник разведывательного отделения подполковник барон А.Г. Винекен. Дело было живое, интересное, а мой начальник − симпатичный, бодрый, жизнерадостный и работящий человек, с которым у меня сразу установились отличные отношения.

Он имел университетское образование, но его потянуло на военную службу…

Мне пришлось быть его сослуживцем после русско-японской войны еще два раза: в Главном Управлении Генерального штаба (1910-11 гг.) и в Особой армии (1916 г.).

Случилось так, что я немного опередил своего бывшего начальника и первого наставника по службе Генерального штаба старшинством в чине генерал-майора − за боевое отличие и в конце 1916 года оказался даже его начальником по своей должности генерал-квартирмейстера штаба армии.

Винекен, откомандовав лейб-гвардии Гродненским полком, был в то время начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса, входившего в состав армии.

Генерал-майор барон Александр Георгиевич Винекен, русский военный агент в Австро-Венгрии, герой Первой мировой войны (1916). Худ. Н.В. Харитонов

Тут и закончилась трагически его карьера, к чему я вернусь в своем месте.

Генерал-майор Борис Владимирович Геруа. 1916 г. Худ. Н.В. Харитонов

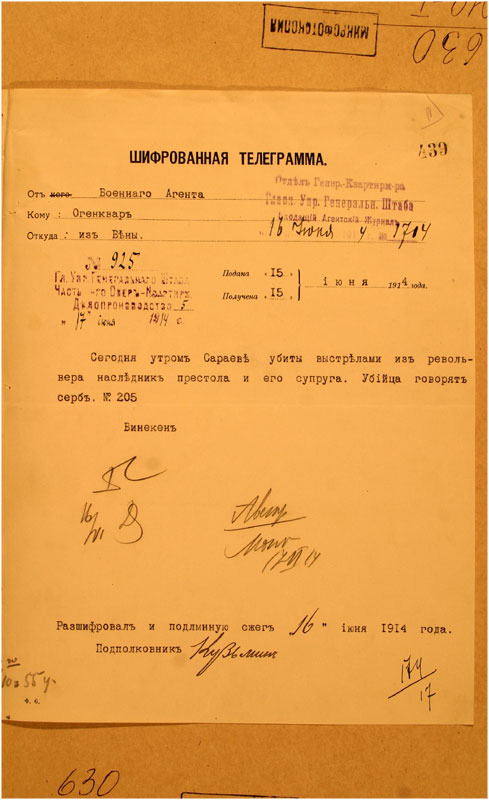

В Винекене были приятны его безукоризненное воспитание, манеры выдержка и скромность. Он конечно, совершенно не подходил под тот чванный тип офицера Генерального штаба, который так не любили в строю. Он свободно владел немецким, французским и английским языками; даже, пожалуй, свободнее, чем русским. В Главном Управлении Генерального штаба Винекен заведовал "франко-английским", то есть союзным отделением, а мировая война застала его в должности военного агента в Вене»[ix]. Винекен был назначен военным агентом в Австро-Венгрию12 августа 1913 года. Именно он сообщил в Россию об убийстве эрцгерцога Фердинанда, а позднее − о начале мобилизации в Австро-Венгрии.

Донесение русского военного агента в Австро-Венгрии полковника барона А.Г. Винекена об убийстве эрцгерцога Фердинанда. 15/28 июня 1914 года.

Из «Воспоминаний» генерала Б.В. Геруа также следует, что Хан Нахичеванский никак не виновен в смерти Винекена. Для завершения картины приведем соответствующий фрагмент уже из второй книги Геруа:

К тяжелым воспоминаниям этого кошмарного периода…

«На Рождество я получил отпуск и провел три недели со своей семьей в Триканда, в Финляндии. Проезжая обратно в армию через Петербург, явился [своему прямому начальнику – командующему Особой армией генералу Василию Иосифовичу] Гурко, который председательствовал там в военно-политической комиссии, составленной из представителей союзных держав.

Генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко. С портрета, исполненного Б.В. Геруа в 1921 году.

Разносторонних способностей были тогда наши генералы Генерального штаба!

Был январь 1917 года, какой-нибудь месяц или полтора отделяли Россию от крушения Империи.

Вскоре после моего возвращения в армию (меня заменял во время моего отсутствия барон А.Г. Винекен, бывший начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса) возвратился из Могилева и Гурко.

М.В. Алексеев, по выздоровлении, вступил в исполнение своей должности при Государе.

Внутренние события надвигались быстро, но разрешились они неожиданно.

Запасные батальоны гвардии в Петербурге, по числу людей ‒ дивизии, забрасывались прокламациями и всякой революционной литературой. При моем проезде через Петербург в январе мне рассказывал об этом наводнении П.В. Данильченко, командовавший полчищем праздных и невооруженных людей в разбросанном квартале лейб-гвардии Измайловского полка.

Он показал мне образцы листовок, которые постоянно какими-то путями попадали в казармы. Дисциплина, как говорил мне энергичный, но в этом случае безсильный командир, висела на волоске. На одного офицера приходилось несколько сот полумужиков. Влиять на них было трудно, держать твердо в руках невозможно. Такая плачевная организация запасных частей в Петербурге была преступлением. Она явилась одной из причин такого быстрого успеха уличного бунта, превратившегося в общий революционный пожар[x].

На фронте, конечно, ничего подобного петербургскому развалу не было. Пропаганда, как я сказал выше, проникала в траншеи, кое-где достигала результатов, но, в общем, войска оставались твердыми, и никому не приходило в голову, что мы накануне революции.

Поэтому первые известия о ней 27 февраля/12 марта явились громом с неба, которое казалось нам чистым и голубым или почти таким. Четыре дня до отречения Государя прошли в почти непрерывных разговорах по прямому проводу со штабом фронта.

На моей обязанности было принимать лично днем и ночью эти длиннейшие ленты с выстукиваемыми на них «последними новостями». Ползли из машины неожиданные слова, медленно складывавшиеся в совершенно невероятные фразы. С накрученными на руку лентами, напоминавшими макароны, я шел сначала к начальнику штаба, а потом к Гурко.

Делать было нечего! Революция шла помимо нас. Главнокомандующие фронтами, не исключая Великого Князя Николая Николаевича, "уговаривали" Государя отречься!

А фронты, сами по себе, продолжали сидеть в окопах, пассивно, недоумевая. В столице кипел котел, а мы, прикованные к позициям против «врага внешнего», испытывали состояние паралитика, у которого голова еще кое-как работает, но пошевельнуться он не может!

В середине ночи на 4 марта я принес Гурко ленты с известиями об отречении Государя. Генерала разбудили. Как теперь помню, что он вышел ко мне в пижаме из верблюжьей желтой шерсти и сел на стол. Я стоял напротив.

По мере того как Гурко постепенно разворачивал моток лент, нервное лицо становилось все более и более изумленным и озабоченным. И, наконец, когда он дочитал до того места, где говорилось об отречении Государя и за сына, он откинулся на спинку кресла и своим "бурливым" голосом воскликнул:

− Как это было можно! Теперь Россия потонет в крови!...

Повторяю, мы ничего не делали, только читали и принимали к сведению, что в одну ночь из верных монархистов превратились в республиканцев. ...

К тяжелым воспоминаниям этого кошмарного периода у меня лично прибавляется еще одно: самоубийство А.Г. Винекена.

За время нашего стояния в Луцке я виделся с ним довольно регулярно, так как он занимал должность начальника штаба Гвардейского кавалерийского корпуса, а последний входил в состав Особой армии. Штаб корпуса был расположен не так далеко от Луцка, под г. Ровно.

Винекен приезжал в штаб армии по делам, останавливался, по-родственному и по дружбе, у меня и не раз ночевал.

Мы с ним иногда обедали нарочно не внизу, в общей столовой, где нужно было сидеть среди разного начальства (мое место было, например, прямо напротив Гурко), а у меня, наверху, где мы могли в тишине предаваться за трапезой и стаканом бордо разным воспоминаниям.

Вспоминали японскую войну и службу в Главном Управлении Генерального штаба; вестового Винекена ‒ гродненского гусара Пищухина, обливавшего его по утрам из ведра во всякую погоду холодною водою; мечтали о том, как вернемся когда-нибудь в Петербург и будем «щеголять» в полковых формах ‒ Винекен в своей серебряной гусарской, я ‒ в измайловской.

Саша Винекен был человек, любивший семейность, и потому он часто наводил разговор на то, где и что делают Мара Шмурило или Аля Ден; затем смеялся своим коротким, открытым смехом и спрашивал меня: "А как поживает Соня Гильхен?". [Жена Геруа].

Сохранилось его письмо к моей жене, написанное 10 декабря 1916 года. Он писал в нем: "Что касается моего здоровья, то жаловаться не могу...

Для меня служит большим утешением близость вашего мужа. Хотя мы оба страшно заняты, но все же удается иногда встречаться и поговорить по душе с милым Борисом Владимировичем.

И эти разговоры всегда меня утешают, успокаивают и подбадривают. Car nous passons tous par un temps tres dur".

Во время моего отпуска, как раз вскоре после этого письма, Винекен заменял меня в штабе армии и его одинаково полюбили как М.П. Алексеев[xi], так и временные подчиненные ‒ чины отдела генерал-квартирмейстера.

В штабе Особой армии. Сидит за столом генерал-майор Винекен

В марте, в разгар революционных известий с тыла и с фронта и наших стараний примениться к возглашенным новым порядкам, Винекен как-то приехал в штаб по делам корпуса, в котором, как и везде, шло глухое брожение. Он ночевал у меня, жаловался, что переутомился, что хотел бы поехать в отпуск отдохнуть. Действительно, Винекен вскоре подал рапорт об увольнении в отпуск, но по разным причинам разрешение оттягивалось. Это его безпокоило и нервировало.

Наконец я узнал, что он получил разрешение ехать.

Велико было удивление мое и всех других, знавших жизнерадостность Винекена, когда почти одновременно мы услышали, что он застрелился.

Я немедленно выехал на автомобиле в Ровно, в окрестностях которого стоял штаб Гвардейского кавалерийского корпуса. Бедный Винекен лежал в открытом гробу в зальце помещичьего дома; стояли почетными часовыми два гродненских гусара. Больно было видеть лицо друга, искаженное, с уродливой раной в области виска.

Командир корпуса генерал Хан Нахичеванский сказал мне, что совершенно не понимает причины самоубийства. Правда, Винекен последнее время явно страдал неврастенией, видимо на почве переутомления.

Но у него в кармане уже был отпускной билет! Он мог ехать в нужный ему отпуск в любую минуту.

Тело его нашли рано утром у стола, в кресле. Он был полураздет. На голову он, с очевидным намерением не чувствовать холода стали револьвера, нахлобучил папаху.

На столе нашли записку примерно такого содержания: "Я поступаю так потому, что чувствую себя больше не в силах работать с пользою во время, когда это особенно нужно".

Затем он дал указание, что сделать с деньгами, и завещал 100 рублей своему денщику.

На отпевание съехались депутации от полков корпуса, многие офицеры ‒ с красными бантами на груди! Помолились, возложили венки, простились с покойником и на руках отнесли гроб к могиле под звуки печальной молитвы "Коль славен", которую играли кавалерийские трубачи. Могила была вырыта тут же в усадьбе помещичьего дома, в дальнем углу большого сада...

Мне оставалось написать о том, как мы похоронили Александра Георгиевича, его вдове Ольге Николаевне. Я, в качестве дальнего родственника, оказался единственным представителем семьи на этих похоронах и с этой мыслью бросил последнюю горсть земли на гроб друга[xii]»[xiii].

Как видим, при всем различии в деталях приведенных версий, никому из сослуживцев Гуссейн Хана в голову не пришло обвинять того в смерти генерала Винекена.

Верность до конца

Гуссейн-Хан Нахичеванский, как и граф Келлер отказался принести присягу временному правительству, что также вполне опровергает измышления Епанчина.

По воспоминаниям генерала Д.Н. Дубенского, Хан Нахичеванский также пытался отговорить Великого Князя Николая Николаевича, назначенного Николаем II при отречении Верховным Главнокомандующим, от поездки в Ставку, которая закончилась вынужденным отказом Великого Князя от этого поста под давлением Временного правительства и Советов.

Верность Императору и Империи Гуссейн-Хан Нахичеванский сохранил и после октябрьского переворота. Существуют данные, что в 1918 году именно Хан Нахичеванский пожертвовал несколько золотых слитков, чтобы способствовать вывозу мощей Святой Мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны в Иерусалим.

После канонизации Елизаветы Федоровны как великомученицы, этот факт упоминается в проповедях Русской православной церкви в Иерусалиме.

Гуссейн-Хан не предпринял попыток бежать из Петрограда и после убийства председателя ЧК Петрограда М.С. Урицкого был арестован большевиками. Имя Гуссейн Хана значилось в списке заложников, опубликованном 6 сентября 1918 года в «Красной газете».

Великие Князья Павел Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович были расстреляны в Петропавловской крепости 29 января 1919 года. Предполагается, что примерно в это же время был расстрелян и Гуссейн Хан. Но документальных свидетельств о расстреле, равно как и любых иных вариантов судьбы генерала, обнаружить пока не удалось.

В последние годы православная общественность выступает за увековечивание памяти верного Царю-Мученику генерала на карте России.

[i] Галенин Б.Г. Генерал Гуссейн Хан Нахичеванский. Род и судьба. /Рерберг Ф.П. Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений; Галенин Б.Г. Онтология измены. – М., 2014. //От Мукдена до Стохода. Комментарии, с. 535-968. Комм.236. С. 919-930. В данном очерке текст комментария дополнен цитатами из источников и разбит на главки.

[ii] «Оборона Баязета − рассказ генерал-лейтенанта Хана Нахичеванского», газета «Кавказ», 12 апреля 1895.

[iii] Николай Константинович Томашевский (1854-1916) − русский военачальник, генерал от артиллерии (20 февраля 1917, посмертно; последний военачальник Российской империи, которому было присвоено это звание).

[iv] Галенин Б.Г. «Стоход – река, унесшая в Лету Русскую Императорскую Гвардию». /Рерберг Ф.П. Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений; Галенин Б.Г. Онтология измены. – М., 2014. От Мукдена до Стохода. Комм. 10. С. 556-637; Галенин Б.Г. «Стоход – река, унесшая в Лету Русскую Императорскую Гвардию». – М.: Крафт+, 2020. В электронном виде «Стоход» размещен на сайтах РНЛ и КГБ-Информ.

[v] Галенин Б.Г. «Стоход – река, унесшая в Лету Русскую Императорскую Гвардию». Глава «Генерал М.В. Алексеев против 2-го батальона».

[vi] Гоштовт Г.А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. 1916, 1917 гг. - Париж. 1944. 1917 ГОД.

[vii] Звегинцов В.Н. Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну 1914-1920. Ч. 3: 1916-1917. - Париж: Танаис, 1966. С. 36-39. Есть в инете.

[viii] О верности адмирала Колчака см.: Галенин Б.Г. Предал ли Государя адмирал Колчак в феврале 1917-го? По поводу одной существенной ошибки. /РНЛ. 01.05.2020.

[ix] Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. Том 1. - Париж: Танаис, 1969. С. 170-171.

[x] Еще осенью 1915 года я подавал с фронта (из-под Сморгони) рапорт о необходимости вывести из столицы всю эту огромную массу бесполезных и неуправляемых людей, оставив лишь строго необходимое число, которое возможно было обучать и держать в порядке. Лично докладывал я о том же начальнику штаба Гвардейского корпуса генералу Антипову. Но начальство в Петербурге (печальной памяти карьерист генерал Чебыкин) наоборот раздувало эту толпу. Были основания предполагать, что Чебыкин мечтал стать командиром нового Гвардейского «резервного корпуса». Однако он избежал командования этим сборищем в решительные дни революции, так как был в отпуску по болезни на Кавказе. – Прим. Б.В. Геруа.

[xi] Генерального штаба генерал-майор Алексеев Михаил Павлович (1867 – после 1931) исполнял должность начальника штаба Особой армии с 30.08.1916 по 18.04.1917. В РККА с 1918, нач. Школы Красных Коммунаров (1922-1931). В 1931 году репрессирован по известному делу «Весна». Обвинение: участие в офицерской КРО. Приговор: 10 лет ИТЛ. Геруа характеризует М.П. Алексеева как лично порядочного человека и хорошего генштабиста.

[xii] Уже в эмиграции офицер-журналист напечатал о смерти Винекена, описывая те кошмарные дни, что он пал жертвой преследования солдат. Как видно из записки, версия эта не имеет никаких оснований. – Прим. Б.В. Геруа.

[xiii] Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. Том 2. - Париж: Танаис, 1970. С. 163-169.

1.