Услышав дату 22 июня, мы все вспоминаем год 1941-й, начало тяжелейшей войны, которая принесла столько горя нашей стране.

Но не стоит забывать и год 1918-й.

Именно в этот день, 22 июня 1918 г., сто три года назад, по приговору Революционного трибунала был расстрелян русский военный моряк (на языке той эпохи – военмор) Алексей Михайлович Щастный, дважды организовавший спасение Балтийского флота: в смутное время революционных бурь, с минимальными потерями, выведший боевые корабли из-под угрозы захвата к родным берегам, а потом предотвративший их непродуманный (?) подрыв. Вместо заслуженной награды он вскоре лишился жизни.

Не стоит забывать и того, по чьему прямому указанию Щастного предали суду и вынесли смертный приговор. Да-да, того самого, не к ночи будь помянутого. Того, кого спустя 22 года, в августе 1940 г., уничтожил ледорубом в Мексике агент НКВД СССР Рамон Меркадер, а в некрологе, размещённом на страницах «Правды» было написано: «В могилу сошёл человек, чьё имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — большевистской партии»[1].

Но отбросим эмоции. Поговорим лучше о визави Льва Давыдовича.

Капитан I ранга Александр Михайлович Щастный – боевой, авторитетный офицер, профессионал, отличался высокой эрудицией, независимостью взглядов и взвешенностью суждений. Потомственный военный, при этом, будучи сыном генерала, совершенно не генеральский сынок. Воспитывался в Киевском кадетском корпусе. Окончил в 1901 г. Морской корпус вторым по успеваемости. Участник русско-японской войны 1904—1905 гг., за военные заслуги награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Отличился при отражении атак японских миноносцев 10—11 июня, при обстреле сухопутных войск противника 26 июня и в сражении с японским флотом в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Командир крейсера «Диана» А.А. Ливен так оценил личные качества мичмана Щастного: «…своей бодростью, быстрой распорядительностью, присутствием духа… выказал боевые способности, какие трудно ожидать при его молодости… Это высокого качества боевой офицер, он и в обыкновенное время хорошо служил, но не всякий служака в мирное время оказывается и в бою на высоте призвания, как он»[2].

Вот описание этого боя, данное одним из сослуживцев: «...Пушки, счастливо не получившие никаких повреждений, поддерживали энергичный огонь, а мичман Щастный, за смертью мичмана Кондратьева вступивший в командование средней батареей, сердито размахивал грязной щеткой для подметания палубы и этим грозным оружием гнал на левый борт, под прикрытие от осколков излишних добровольцев...». Надо полагать, человек, который так вел себя в морском бою, обладал недюжинной выдержкой, храбростью и ценил жизни матросов[3].

В 1905 г. лейтенант Щастный становится командиром миноносца, позднее преподавателем совершенно нового для флота радиотелеграфного дела Минного офицерского класса. Один из его выпускников, герой Первой мировой войны на море Г.К. Граф в своих мемуарах назовёт его «выдающимся преподавателем». За боевые отличия в Первой мировой войне Щастный награждён мечами к ранее полученным орденам Святого Станислава 2-й степени и Святой Анны 2-й степени. В 1916-1917 гг. командует эскадренным миноносцем «Пограничник». С мая 1917 г. — флаг-капитан по распорядительной части штаба Командующего флотом Балтийского моря. Иными словами, начальник штаба флота.

Легко ладит с революционными матросами. Именно по инициативе А.М. Щастного на заседании Центробалта[4] 3 сентября 1917 г. было принято решение поднять на кораблях красные флаги и красные фонари в честь провозглашения России республикой.

После прихода к власти большевиков Алексей Михайлович остался в строю. Более того, по инициативе А.М. Щастного в ответ на приказ Временного правительства об оказании ему помощи, был дан ответ, что штаб Балтийского флота не смог расшифровать телеграмму правительства и что всю переписку контролирует Центробалт (что не соответствовало действительности)[5]. Таким образом, Алексей Михайлович осознанно связал свою жизнь с новыми хозяевами революционной страны – большевиками. В январе 1918 г. был назначен 1-м помощником начальника военного отдела Центробалта. Фактически командовал Балтийским флотом.

Ситуация на Балтике к весне 1918 г. складывалась катастрофическая. Флот как обычно стоял на своих зимних базах в Ревеле (Таллине) и Гельсингфорсе (Хельсинки). Учитывая, что Финский залив зимой замерзает, держать в Кронштадте и Петрограде боевые корабли было опасно, да и бессмысленно. Но в феврале к Ревелю подошли немецкие войска. Советское правительство с декабря вело с кайзером переговоры о мире, однако они постоянно затягивались, и немцы посчитали наступление хорошим способом подстегнуть противника. Балтийский флот, бесспорно, входил в сферу их интересов, поэтому к Ревелю немцы двигались максимально энергично. Наступление в Эстонии началось 20 февраля, а 25-го передовые немецкие отряды уже вошли в Ревель. Но увидели они лишь дымы уходящих русских кораблей — морякам удалось подготовить суда и выйти в море. Руководил этой операцией Алексей Щастный.

Итак, корабли Балтфлота вошли в Гельсингфорс.

Как капитану удалось сделать это — остается загадкой. Надо понимать, что проведенные ещё буржуазным Временным правительством Керенского «эксперименты» с единоначалием, спровоцировали катастрофическое падение дисциплины в армии и на флоте. Приказы и распоряжения игнорировались, само единоначалие как составляющая военной науки было полностью утрачена. На Балтийском флоте царил хаос: власть на кораблях находилась в руках судовых комитетов, единого руководства практически не существовало. И, тем не менее, авторитета (говорить о каких-то иных рычагах принуждения революционных матросов было бессмысленно) каперанга А.М. Щастного хватило увести почти беспомощную эскадру из-под носа у немцев.

Но угроза кораблям со стороны наступающих немецких войск сохранялась, и Щастный принял решение перевести корабли флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Согласно Брестскому миру (статья 6), все русские корабли должны были покинуть финляндские порты, причём предусматривалось, что пока лёд не позволяет осуществить переход, на кораблях должны были оставаться лишь «незначительные команды», которые легко могли быть нейтрализованы немцами.

Флотская разведка доносила, что противник готовится к захвату кораблей. В одном из агентурных донесений в Морской Генеральный штаб об этом говорилось вполне определенно. В это время в центре о выводе кораблей никто и не думает. Враг рассчитывал, что в марте-апреле Гельсингфорс будет отрезан от Кронштадта сплошными ледяными полями с бесчисленными нагромождениями торосов, в таких условиях не было даже попыток переходов[6].

Этот поход получил название Ледового.

Первоначально в сопровождении двух ледоколов вышли из Гельсингфорса 12 марта и прибыли в Кронштадт 17 марта четыре линейных корабля и три крейсера. 4 апреля из Гельсингфорса вышел второй отряд (два линкора, два крейсера, две подводные лодки), который прибыл в Кронштадт 10 апреля (исключая одну из подводных лодок, получившую повреждение и вернувшуюся в Гельсингфорс). Таким образом, крупнейшие корабли флота оказались вне опасности захвата противником.

5 апреля 1918 г. Щастный был официально назначен начальником Морских сил Балтийского моря. Документ об этом подписал председатель СНК В.И. Ленин. Кстати, по представлению Льва Троцкого. В это время Алексей Михайлович готовил к выходу третий отряд кораблей (45 эсминцев, три миноносца, десять подводных лодок, пять минных заградителей, шесть тральщиков, одиннадцать сторожевых кораблей, 81 вспомогательное судно), который был отправлен из Гельсингфорса пятью эшелонами в период с 7 по 11 апреля. Позднее эти корабли соединились в один эшелон при поддержке четырёх ледоколов. Сам Щастный покинул Гельсингфорс на штабном корабле «Кречет» 11 апреля, когда на подступах к городу уже шли бои с наступающими немецкими войсками (город был взят 14 апреля).

20 апреля третий отряд кораблей под командованием Щастного прибыл в Кронштадт. За время похода не потеряли ни одного корабля.

Вот, что писал в "Морских записках" инженер-механик лейтенант флота Н. Кадесников: «Несмотря на необычно тяжелые условия - Финский залив был еще скован льдом и короткий срок ультиматума - командующему флотом капитану I ранга Щастному удалось с неимоверными усилиями увести флот из Гельсингфорса в Кронштадт. Этот "Ледовый поход" продолжался вместо обычных 20 часов 8-9 дней, но был проведен успешно»[7].

Успешное руководство Ледовым походом подняло авторитет Щастного среди моряков – как бывших офицеров, так и рядовых краснофлотцев. И не только среди моряков.

Щастный прибыл в Кронштадт и сразу оказался в центре всеобщего внимания. Газеты писали о подвиге моряков, славили нового, еще недавно никому не известного «адмирала», хотя официально командующий оставался капитаном I ранга. 37-летний офицер стал популярен не только в среде моряков, но и среди петроградцев, независимо от их политических пристрастий. При этом сам Щастный в политику играть вроде бы не собирался, во всяком случае он не был членом какой-либо партии и открыто своих взглядов не выражал. К Советской власти был подчеркнуто лоялен.

Но уже 27 мая он был арестован по личному распоряжению народного комиссара по военным и морским делам Л. Троцкого: «за преступления по должности и контрреволюционные действия».

Что же произошло?

10 мая 1918 г. моряки кораблей Балтийского флота, стоявших на Неве, приняли резолюцию с требованием «всю власть по обороне и управлению Петроградским округом вручить морской диктатуре Балтийского флота».

Щастный получил секретную телеграмму Л.Д. Троцкого и Е.А. Беренса от 21 мая 1918 г. о денежном вознаграждении для лиц, которые будут взрывать и топить корабли в случае необходимости[8].

Возмущение командующего было вполне понятно — ему было предложено собственноручно уничтожить флот, который только что был им спасен. Версия о секретных протоколах к Брестскому миру, подразумевавших расплату с немцами в том числе кораблями флота, в эти дни активно обсуждалась в Петрограде. Ходили слухи, что корабли будут взорваны фиктивно с минимальными повреждениями (для чего якобы и создавали спецкоманды), после чего кайзеровский флот легко войдет в гавань и поднимет их. В это верили, а большевиков после подписания сепаратного мира почти открыто называли немецкими ставленниками.

Для спасения флота Щастный решил придать телеграмму гласности, и на следующий день он просто зачитал её с трибуны III съезда делегатов Балтийского флота со своими комментариями. Съезд принял решение, что корабли можно заминировать и взорвать только после боя с реальным противником, если не будет иного выхода. В Москву к Троцкому отправилась делегация моряков, чтобы лично вручить ему решение съезда. На следующий день Щастный отправил в Морской штаб телеграмму с просьбой об отставке, но она принята не была. Вместо отставки последовал вызов в Москву.

27 мая Щастный был вызван в Москву к наркомвоенмору Троцкому. В его кабинете, который помещался в бывшем Александровском военном училище на Знаменке, произошло бурное выяснение отношений. Троцкий стал кричать и бить кулаком по столу, на что Щастный попросил его прекратить истерику и вести разговор в более подобающем тоне.

- Возрождение боеспособности Балтийского флота, - говорил Щастный, - должно идти впереди других политических соображений. Во флот необходимо возвратить старых матросов, специалистов, артиллеристов, минеров, рассеянных теперь по всей России. Российский флот надо спасать, а не уничтожать![9]

Закончилось всё тем, что военмор Щастный был арестован. Троцкий отправил во ВЦИК записку: «Уважаемые товарищи. Препровождаю Вам при сем постановление об аресте бывшего начальника морских сил Балтики Щастного. Он арестован вчера и препровожден в Таганскую тюрьму. Ввиду исключительной государственной важности совершенных им преступлений мне представлялось бы абсолютно необходимым прямое вмешательство в это дело ЦИКа. С товарищеским приветом Л. Троцкий»[10].

Как заявил корреспонденту «Нашего слова» управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич: «Арест Щастного был полной неожиданностью для Высшего военного совета и адмиралтейства»[11]. Однако Президиум ВЦИКа рассмотрел записку и нашел решение правильным: «Одобрить действия Наркома по военным делам т. Троцкого и поручить т. Кингисеппу в срочном порядке производство следствия и представить свое заключение в Президиум ВЦИКа». Выписка из протокола заседания №26 есть в деле. Главный следователь Верховного Ревтрибунала РСФСР (Ленин подписал декрет о его создании 28 мая) член ВЦИКа эстонский большевик Виктор Кингисепп приступил к работе.

30 мая 1918 г. появившееся в прессе сообщение многих на флоте повергло в состояние шока: «Приказом по флоту и Морскому ведомству начальник морских сил Щастный, обнаруживший недостаток твердости духа и распорядительности, сеявший панику среди моряков Балтийского флота вместо того, чтобы вносить мужество и решительность к борьбе, и вмешивавшийся в политические вопросы с явно реакционными целями, уволен со службы и предается суду»[12].

Щастный сначала был доставлен в Таганскую тюрьму, но вскоре туда явилась делегация балтийских матросов, требовавших немедленно выпустить «народного адмирала». Тогда его срочно перевели… в Кремль. Для содержания подсудимого рядом с кремлёвским кабинетом председателя СНК В.И. Ленина была оборудована камера[13].

Следствие заняло менее двух недель. Были вызваны шесть свидетелей: Ф. Раскольников, С. Сакс (члены коллегии Морского комиссариата), Е. Блохин, И. Флеровский (бывший и новый комиссары флота), Е. Дужек (комиссар Минной дивизии) и Л. Троцкий (наркомвоенмор). В трибунал явился только Троцкий, его показания и стали решающими.

Судебный процесс состоялся в Сенатском дворце Московского Кремля (ныне рабочая резиденция Президента РФ). а его дело рассматривал специально созданный Революционный трибунал при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

Стоит вспомнить, что еще в ноябре 1917 г. Совет народных комиссаров упразднил все существующие суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а также присяжную и частную адвокатуру. Поэтому смертных приговоров Советская власть действительно не выносила. Лишь в конце мая ВЦИК срочно подготовил и утвердил декрет об образовании Революционного трибунала при ВЦИКе для рассмотрения дел «особой важности», В.И. Ленин подписал его только 28 мая, когда Щастный уже был арестован. А за три дня до суда нарком юстиции П. Стучка своим постановлением отменил ранее установленный запрет на применение смертной казни. Ему же принадлежало и авторство «Руководства для устройства революционных трибуналов», в котором говорилось, что «в своих решениях Революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка»[14].

Трибунал решил обойтись выводами следствия и единственного присутствовавшего свидетеля, а по сути, главного инициатора дела Троцкого.

Председательствовал в трибунале Сергей Медведев, бывший рабочий-металлист Обуховского завода. Рабочий-металлист С. Медведев вошёл в историю как один из участников «рабочей оппозиции», направившей в 1922 г. в исполком Коминтерна заявление о том, что руководители партии большевиков ведут «борьбу против всех, особенно пролетариев, позволяющих себе иметь своё суждение, и за высказывание его в партийной сфере применяют всяческие репрессивные меры»[15].

Членами «чрезвычайного суда» стали Отто Карклинь, Бронислав Весоловский, Карл Петерсон, Александр Галкин и Иван Жуков. Все судьи, следователь Виктор Кингисепп и обвинитель Николай Крыленко являлись членами ВЦИКа — высшего законодательного, распорядительного и контролирующего органа советской власти[16].

Скорее всего, главная вина Щастного была в независимости суждений. Так, Щастный в марте 1918 г., выступая на Совете комиссаров флота, позволил себе следующее:

- Для воссоздания флота необходимо привлечь корпус офицеров. Лицом этого офицерства являются флагманы. Если мы создадим Совет флагманов, как постоянный орган, то он, находясь ближе к жизни, будет приносить с мест текущие вопросы и устанавливать порядок дня[17].

20—21 июня 1918 г. Щастный был судим Революционным трибуналом при ВЦИК. Крыленко и Троцкий нападали, Щастный и его защитник присяжный поверенный Владимир Жданов все обвинения отвергали. Одним из членов трибунала был рабочий Галкин, которого в свое время царская юстиция приговорила к смертной казни. Спас Галкина тогда защитник В.А. Жданов, что когда-то защищал Каляева, а теперь взялся за дело Щастного. Снова Галкин и Жданов сошлись в зале суда, только на этот раз по разные стороны барьера.

В выступлении на суде Троцкий заявил: «Щастный настойчиво и неуклонно углублял пропасть между флотом и Советской властью. Сея панику, он неизменно выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя. Авангард заговора — офицерство минной дивизии — открыто выдвинуло лозунг „диктатура флота“». Обвинение было сформулировано так: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать её против советской власти». Главным и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий.

На процессе по делу Щастного некоторые закулисные интриги вокруг кораблей Балтийского флота затронул сам единственный свидетель Лев Троцкий. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочесть относительно большой кусок стенограммы Ревтрибунала, хотя здесь Троцкий и напустил немало тумана. «На самом деле в самый острый момент ко мне приходили представители английского адмиралтейства и запрашивали о том, примем ли мы меры для уничтожения Балтийского флота. О личности английских офицеров хорошо осведомлены Беренс и Альтфатер. Когда этот вопрос был затронут на военном совещании, Щастный крайне неопределённо высказался о возможности уничтожения. Лишь после его отъезда этот вопрос был рассмотрен на том же совещании конкретнее… В это время к одному из членов коллегии явился английский офицер и заявил, что Англия настолько заинтересована в взрыве наших судов, что готова заплатить тем матросам, которые возьмутся за это дело…».

Единственное, что долгое время не удавалось установить, так это фамилию английского офицера, предложившего Троцкому денежные суммы. Изучение дела позволило дать ответ на этот вопрос. Он содержится в показаниях Альтфатера следователю Кингисеппу от 5 июня 1918 г.: «Фамилия английского офицера, упомянутого в показаниях Л. Троцкого, комендэр Кроми - он английский морской агент»[18].

Кто же такой Кроми?

Капитан I ранга британского Королевского военно-морского флота. Один из первых британских подводников. В чине лейтенант-коммандера принял командование лодкой HMS Е-19 (в состав её экипажа входили 3 офицера и 28 нижних чинов), которая в сентябре 1915 г. совершила прорыв в Балтийское море и вошла в состав Британской флотилии подводных лодок, действовавшей на Балтике против немецкого флота. За прорыв награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, за первый боевой поход — орденом св. Анны 3-й степени с мечами. Главным успехом Е-19 стало торпедирование в западной Балтике немецкого лёгкого крейсера «Ундине» (SMS Undine) 7 ноября 1915 г. Кроми выпустил по крейсеру две торпеды, в результате чего корабль взорвался и затонул. За этот бой он был награждён высшей русской офицерской наградой за храбрость — орденом св. Георгия 4-й степени. Британское командование наградило Кроми орденом «За выдающиеся заслуги» (The Distinguished Service Order, DSO). Русская императорская семья пригласила его к обеду. Он был произведён в чин коммандера и назначен командиром флотилии подводных лодок. После Октябрьской революции и выхода России из войны Кроми отказался передавать британские лодки немцам, как это предусматривалось соглашением о перемирии между большевиками и Германией. Первоначально он перевёл свою флотилию в Гельсингфорс, а после высадки немецких войск в Финляндии руководил взрывом и затоплением лодок.

Исполняя обязанности британского военно-морского атташе в России (т.е. легального разведчика), в июне 1918 г. он встретился с двумя латышскими агентами ВЧК, которые выдавали себя за представителей московского контрреволюционного подполья. Кроми представил их разведчику Сиднею Рейли, а также дал им рекомендательное письмо к британскому дипломатическому представителю в Москве Роберту Брюсу Локкарту. 30 августа 1918 г., после убийства главы петроградской ЧК М.С. Урицкого, покушения на В.И. Ленина и сведениях о готовящемся «заговоре послов» советские власти приняли решение арестовать британских дипломатов и разведчиков. 31 августа 1918 г. чекисты ворвались в здание британского посольства в Петрограде. Ф. Кроми оказал им вооружённое сопротивление и единственный, кто погиб в перестрелке. В середине 1919 г. в состав танкового батальона белой Северо-Западной армии был передан танк «Капитан Кроми» (британского производства, типа Mark V), участвовавший в октябрьском походе на Петроград.[19]

Суд поначалу был открытым, велась стенограмма заседания, но потом его закрыли якобы в силу того, что там были озвучены секретные документы. На секретной части заседания никаких стенограмм уже не велось и о том, что там происходило, до сих пор неизвестно. В прениях государственный обвинитель Крыленко был категоричен: «Я утверждаю, что начальник морских сил Щастный поставил себе целью свергнуть Советскую власть, во всех действиях Щастного видна определенная, глубоко политическая линия».

Что касается заслуг командующего по спасению вверенного ему флота, то обвинитель нашел этому следующее объяснение: «Щастный, совершая героический подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против Советской власти». Закончил Крыленко требованием приговорить подсудимого к расстрелу.

В свою очередь речь присяжного поверенного Жданова длилась около двух часов. Стенограмма же зафиксировала всего несколько фраз о том, что «фактического материала слишком мало», и «обвинение главным образом базируется на умозаключениях и выводах, часто явно грешащих против логики». На этом основании он просил суд о полном оправдании подзащитного.

В своем последнем слове Щастный также отверг все обвинения в захвате власти и контрреволюционной агитации, заявив, что «приложил все силы к благополучному выводу Балтийского флота в русские воды, и, таким образом, обвинять его в попытках создать катастрофическое положение во флоте нет никаких оснований».

В последнем слове Щастный сказал:

- С первых моментов революции я работал во флоте у всех на виду и ни разу никогда никем не был заподозрен в контрреволюционных проявлениях, хотя занимал целый ряд ответственных постов и в настоящий момент всеми силами своей души протестую против предъявленных мне обвинений.

«…судьи верховного трибунала удалились в совещательную комнату. Там они пробыли пять часов, хотя на изготовление трехстраничного рукописного приговора требуется не более получаса, – пишет военный судья в отставке В. Звягинцев. – Остается только догадываться, с чем это было связано – с безграмотностью судей или отсутствием единодушия. Тем не менее вердикт подписали все. Возможно, под воздействием все того же Л.Д. Троцкого, который, по некоторым данным, не постеснялся пробраться в совещательную комнату трибунала с тем, чтобы оказать воздействие на членов суда»[20].

Приговор суда Щастному был вынесен вечером 21 июня после того самого, пятичасового совещания трибунала. Его зачитал Медведев: «Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Революционный трибунал при ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, заслушав в открытых заседаниях своих от 20 и 21 июня 1918 года и рассмотрев дело по обвинению бывшего начальника морских сил Балтийского флота гр. Алексея Михайловича Щастного, 37 лет, признал доказанным, что он, Щастный, сознательно и явно подготовлял условия для контрреволюционного государственного переворота, стремясь своею деятельностью восстановить матросов флота и их организации против постановлений и распоряжений, утверждённых Советом Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. С этой целью, воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи с возможной необходимостью, в интересах революции, уничтожения его и кронштадтских крепостей, вёл контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов: то предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, об якобы имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые подложные документы отобраны у него при обыске; то лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спасению флота и жертвам контрреволюционного террора; то разглашая секретные документы относительно подготовки на случай необходимости взрыва Кронштадта и флота; то ссылаясь на якобы антидемократичность утверждённого СНК и ЦИК Положения об управлении флотом, внося, вопреки этому Положению, в Совет комиссаров флота на разрешение вопросы военно-оперативного характера, стремясь этим путём снять с себя ответственность за разрешение таких вопросов; то попустительствовал своему подчинённому Зелёному в неисполнении распоряжений Советской власти, направленных к облегчению положения флота, и замедлил установление демаркационной линии в Финском заливе, не исполняя своей прямой обязанности отстранения таких подчинённых от должности; то под различными предлогами на случай намеченного им, Щастным, переворота задерживал минную дивизию в Петрограде; и всей этой деятельностью своей питал и поддерживал во флоте тревожное состояние и возможность противосоветских выступлений. Принимая во внимание, что вся эта деятельность Щастного проявлялась им в то время, когда он занимал высокий военный пост и располагал широкими правами во флоте Республики, Трибунал постановил: считая его виновным во всём изложенном, расстрелять. Приговор привести в исполнение в течение 24 часов»[21].

Первый в Советской России смертный приговор был оглашен 21 июня 1918 г. за несколько месяцев до официального восстановления Совнаркомом высшей меры наказания, отмененной 26 октября 1917 г. II Всероссийским съездом Советов[22].

Защитник Жданов, выслушав приговор, воскликнул:

- Как вы смеете? Смертная казнь отменена!

На что последовала реплика Крыленко. Он бросил ее со смешком:

- Чего вы волнуетесь? Щастный приговорен не к смерти, а к расстрелу, а это не одно и то же[23].

Бывший нарком по морским делам Павел Дыбенко поместил в газете «Анархия» следующее письмо: «…неужели нет ни одного честного большевика, который публично бы заявил протест против восстановления смертной казни? Жалкие трусы! Они боятся открыто подать свой голос - голос протеста. Но если есть хоть один честный социалист, он обязан заявить протест перед мировым пролетариатом… мы не повинны в позорном акте восстановления смертной казни и в знак протеста выходим из рядов правительственной партии. Пусть правительственные коммунисты после нашего заявления-протеста ведут нас, тех, кто боролся и борется против смертной казни, на эшафот, пусть будут и нашими гильотинщиками и палачами»[24].

В ночь на 22 июня состоялось экстренное заседание последней инстанции — Президиума ВЦИКа. Протест левых эсеров, представители которых демонстративно вышли из трибунала, и жалоба защитника были отклонены. В протоколе №34 сказано: «Заявление об отмене приговора Рев. Трибунала при ВЦИКе по делу бывшего Начальника Морских Сил Балтийского флота, гражданина A.M. Щастного отклонить». Подписи: Ленин, Свердлов.

Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов в произошедшем конфликте встали на сторону своего соратника по партии.

Последние часы Щастный провел в камере. Он написал письма супруге, матери, детям. Написал он и прощальную записку своему защитнику Жданову. Она сохранилась и опубликована в деле.

В одной из предсмертных записок А. Щастный писал: «В революции люди должны умирать мужественно. Перед смертью я благословляю своих детей Льва и Галину, и, когда они вырастут, прошу сказать им, что иду умирать мужественно, как подобает христианину»[25].

Жданов сумел получить разрешение на свидание и ночью посетил заключенного. Через него Щастный передал записки семье. От него же мы знаем о предсмертных словах Алексея Михайловича: «Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил — спас Балтийский флот».

В 4 часа 40 минут 22 июня 1918 г. Алексей Щастный был расстрелян в скверике Александровского военного училища. Троцкий опасался, что моряки-балтийцы, узнав о приговоре, попытаются освободить своего командира, и эти опасения имели основания — на флоте суд над Щастным вызвал бурю негодования. Место захоронения капитана неизвестно.

Прошли годы. В конце 30-х оппоненты Алексея Щастного, в большинстве своём, нашли свою смерть у стенки и в местах лишения свободы, куда их направило пролетарское государство.

Так, председатель Ревтрибунала С.П. Медведев в конце 1933 г. был исключён из партии и в январе 1934 г. отправлен в административную ссылку на север России. Был арестован 24 января 1935 г., содержался в Челябинском политизоляторе особого назначения. Виновным себя не признал. Приговорён ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийского канала в Медвежьегорске. Затем 23 января 1937 г. доставлен в Москву, 10 сентября приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в террористических намерениях к расстрелу, приговор исполнен в тот же день. Реабилитирован посмертно в январе 1978 г.[26]

Отто Карклинь был арестован в 1937 г., репрессирован (скорее всего, скончался в тюрьме, по некоторым данным, 12 сентября 1942 г.) и посмертно реабилитирован[27].

Бронислав Весоловский впоследствии стал председателем Ревтрибунала, но в декабре 1918 г. выехал в Польшу во главе делегации Красного Креста для переговоров об обмене военнопленными. Вместе с членами делегации 2 января 1919 г. был убит польскими жандармами около села Вылины-Русь (польск. Wyliny-Ruś), Высокомазовецкого повята[28].

Латышский стрелок и член ВЧК Карл Петерсон скончался в 1926 г. от туберкулёза[29].

Александр Галкин стал заместителем председателя Верховного Суда РСФСР, потом – председателем Московского уголовного суда, заместителем председателя Главарбитража РСФСР, председателем комиссии при Главискусстве московских театров и кино. Персональный пенсионер с 1934 г. Преуспел в литературном творчестве, даже написал роман. В 1936 г. как враг народа репрессирован, а при Н.С. Хрущёве, 13 февраля 1959 г., посмертно реабилитирован[30].

Иван Жуков работал в ВЧК, потом в советском народном хозяйстве. В октябре 1936 г. стал народным комиссаром местной промышленности РСФСР, но уже в июле 1937 г. арестован как враг народа, 29 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 30 октября 1937 г. Посмертно реабилитирован при Н.С. Хрущёве, в 1956 г.[31]

Эстонский коммунист, автор книги «Под игом независимости», Виктор Кингисепп был арестован эстонской полицией 3 мая 1922 г. и после пыток и инсценированного военно-полевого суда расстрелян в ночь на 4 мая. Тело было утоплено в Балтийском море[32].

Обвинитель Николай Крыленко. В 1929—1931 гг. — прокурор РСФСР, с мая 1931 г. по 1936 г. — народный комиссар юстиции РСФСР, с июля 1936 г. по январь 1938 г. — народный комиссар юстиции СССР. Арестован 31 января 1938 г. В материалах дела Крыленко написано: «3 марта 1938 года Николай Васильевич признался, что с 1930 года участвовал в антисоветской организации и занимался вредительством. 3 апреля того же года он уже признал, что ещё до революции вёл борьбу против Ленина, а сразу после революции замышлял с Бухариным, Пятаковым и Преображенским планы борьбы с партией». Крыленко расстрелян 29 июля 1938 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован опять же при Н.С. Хрущёве, в 1955 г.[33]

Оказавшись во главе армии в военное время, Троцкий на несколько лет получил в свои руки практически неограниченную власть. Годы Гражданской войны укрепили его приверженность авторитарному стилю руководства, тогда как в партии того времени был принят коллегиальный стиль. Старые большевики были вынуждены признавать огромные заслуги Троцкого перед партией, однако считали его выскочкой, который присоединился к большевикам лишь в июле 1917 г. До революции Троцкий долго колебался между большевиками и меньшевиками, не вполне присоединяясь ни к тем, ни к другим; фактически, он всегда тяготел к созданию собственной партии и собственного учения. Применявшиеся Троцким жёсткие методы военного времени создали ему немало врагов, самыми опасным среди которых стал И.В. Сталин. После окончательного отхода Ленина от политической деятельности судьба Троцкого была предрешена — против него объединилось большинство партийных верхов.

После того, как Троцкий письменно отверг переданный ему устно ультиматум Сталина, требовавший полностью прекратить политическую деятельность, Политбюро 7 января 1929 г. приняло решение по вопросу о нём: «Выслать за границу за антисоветскую работу». 12 февраля 1929 г. на пароходе «Ильич» (бывший «Николай II») из порта города Одесса с паспортом на фамилию Седов был вместе с супругой и сыном Львом Седовым в сопровождении сотрудников ОГПУ доставлен в Константинополь. В 1932 г. лишён советского гражданства. В начале августа 1936 г., находясь в Мексике, Троцкий закончил работу над книгой «Преданная революция», в которой он назвал происходящее в Советском Союзе «сталинским термидором»; Сталина Троцкий обвинял в бонапартизме. Троцкий писал, что «свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции», при этом он констатировал, что «при помощи мелкой буржуазии, бюрократии удалось связать по рукам и по ногам пролетарский авангард и раздавить большевистскую оппозицию»; в частности, он счёл проявлением этого и политику на укрепление семьи в СССР: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый „семейный очаг“, то есть архаическое, затхлое и косное учреждение… Место семьи… должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания…». Летом 1940-го ледоруб НКВД настиг и череп неистового «демона революции». Лев Троцкий не был официально реабилитирован Советской властью. И даже в период т.н. «перестройки и гласности» М.С. Горбачёв от лица КПСС осуждал историческую роль Троцкого. По запросу НИЦ «Мемориал» Л.Д. Троцкий (Бронштейн) был дважды реабилитирован Прокуратурой РФ: 21 мая 1992 г. (постановление ОС КОГПУ от 31.12.1927 о высылке на 3 года в Сибирь), а также 16 июня 2001 г. (решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.01.1929 и постановление Президиума ЦИК СССР от 20.02.1932 о высылке из СССР, лишении гражданства с запрещением въезда в СССР). Справки о реабилитации № 13/2182-90, № 13-2200-99 (Архив НИЦ «Мемориал»).[34]

Советские историки длительное время разделяли официальную версию, по которой начальник Морских сил Балтийского моря был казнён за контрреволюционную деятельность. Однако с этим не согласился военный судья полковник юстиции Вячеслав Звягинцев (ныне в отставке). Военный юрист, изучив газетные публикации 1918 г., обратил внимание на противоречие в деле Щастного: власть казнила человека, который сохранил для республики самый боеспособный флот. 25 октября 1990 г. он опубликовал в газете «Известия» (именно в этом издании 72 года назад освещались обстоятельства ареста «народного адмирала» и суда над ним) статью «Первый смертный приговор». В ней Звягинцев впервые в советской прессе отверг версию, будто Щастный виновен в «контрреволюционной агитации в Совете комиссаров и Совете флагманов флота», и заявил, что расстрелянный российский моряк «не преступник, а герой, дважды спасший флот». Ключом к разгадке причин парадоксальной судебной расправы над флотоводцем, благодаря которому ядро Балтийского флота не попало в руки германских войск во время Первой мировой войны, могла стать, как предполагал военный юрист, секретная телеграмма наркома по военным и морским делам Льва Троцкого от 3 мая 1918 г. командованию флота о «неизбежном взрыве» кораблей и судов. (Текст телеграммы был опубликован в газете «Известия» 16 июня 1918 г. с комментарием: Щастный самовольно огласил её содержание в Совете комиссаров и Совете флагманов, чем «возбудил брожение в массах и посеял недовольство к Советской власти»). Публикация Звягинцева, как он сам вспоминал позже, вызвала немало раздраженных откликов, в том числе и со стороны некоторых историков российского и советского флота. Однако правоту военного судьи спустя время подтвердили материалы подлинного следственно-судебного дела Щастного под номером № 3614, которое после настойчивых поисков ему удалось отыскать в 1991 г. в архиве уже бывшего Управления КГБ по Ленинградской области, которые он впоследствии опубликовал в своей книге «Трибунал для флагманов»[35].

Документ, зарегистрированный в ЦВМА в фонде 1433, дело 17, листы 43-45, является докладом члена верховной Морской коллегии, бывшего морского прапорщика С. Сакса члену ЦИК В. Кингисеппу. Вот, что там можно прочесть:

«Вообще должен заметить, что поведение Щастного с первых дней прибытия его с флотом в Кронштадт и Петроград наводило на мысль, что как будто ведется двойственная политика. В первый приезд Щастного в Москву, когда довольно остро стоял вопрос об управлении флотом, Щастный что-то очень усиленно налегал на проведение в жизнь какой-то идеи о натуральной власти»[36].

Мы, вопреки распространённому мнению историков, в частности, профессора К. Назаренко[37], утверждаем: Алексей Щастный был совершенно чужд политике. Вся его деятельность и имеющаяся популярность среди моряков, несомненная харизматичность личности, была направлена на сохранение и упрочение Балтийского флота. Его ли вина, что это было принято за «независимость», «непредсказуемость», «стремление к личной власти» и, в силу этого, «вероятную опасность для революции» в глазах Троцкого и других лидеров большевистской партии того времени? В этом он сродни другой вероятной жертве Л. Троцкого, командарму Второй конной, бывшему войсковому старшине (царскому подполковнику) Филиппу Кузьмичу Миронову, кавалеру ордена Красного Знамени №3, человека совершенно независимого, погибшего при странных обстоятельствах во время следствия по его делу в прогулочном дворике Бутырской тюрьмы[38]. Впрочем, относительно последнего, это всего лишь наше предположение.

Не согласны мы и с мнением военного судьи (в отставке) Вячеслава Звягинцева, что «Щастный, проводя собственное расследование, вплотную приблизился к разгадке тайной связи большевиков с кайзеровской Германией. И, вероятно, именно за это был уничтожен», т.к. данная связь является фейковой. Но то, что он оказался в центре политических противоречий и – вероятно! – игры иностранных спецслужб, несомненно. Думается, это тема грядущих исторических исследований.

По результатам изучения дела А.М. Щасного военный юрист Вячеслав Звягинцев в начале 1994 г. направил в Генеральную прокуратуру России заявление с изложением доводов о необходимости реабилитации Щастного. А в июле 1995 г. в Управление военных судов, где в то время В. Звягинцев проходил службу, пришло сообщение военного прокурора Балтийского флота о том, что Щастный полностью реабилитирован[39].

А.М. Щастный, будучи официально реабилитированным, не награждён за свой подвиг посмертно ничем. Ни один из кораблей российского ВМФ не носит его имени[40]. ДО СИХ ПОР.

Лучшей наградой военмору Щастному стали корабли Краснознамённого Балтийского флота, огнём своих мощных калибров остановившие полчища немецко-фашистских захватчиков на подступах к Ленинграду.

Дети его, Галина и Лев, прожили долгую жизнь. Галина скончалась в 1981 г. Лев умер уже в 2002-м, дожив до реабилитации отца.

Россия, помяни его добрым словом, славного военного моряка и настоящего патриота своей Родины, который до последних мгновений своей жизни служил Отечеству: «Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил — спас Балтийский флот».

Светлая ему память.

Валерий Геннадьевич Медведь, полковник в отставке,

Сергей Александрович Доценко, подполковник запаса,

ветераны боевых действий

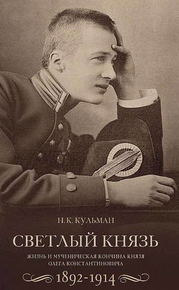

На фото: 1. Алексей Щастный на мостике.

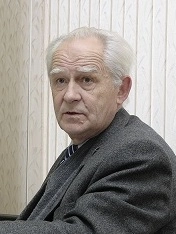

2. Л.Д. Троцкий

3. Корабли Балтийского флота во время Ледового похода.

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович

[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Щастный,_Алексей_Михайлович

[3] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[4] Центральный комитет Балтийского флота (ЦКБФ, Центробалт) — коллегиальный орган матросских масс, созданный для координации деятельности флотских комитетов. После упразднения должности командующего Балтийским флотом в декабре 1917 года вся реальная власть на флоте перешла к созданному 28—30 апреля 1917 года Центробалту.

[5] Назаренко К. Капитанская точка // Родина. — 2020. — № 9. — С. 113.

[6] https://flot.com/news/dayinhistory/detail.php?ID=3211#:~:text=Алексей%20Михайлович%20Щастный.%20О%20деле,без%20движения%20более%2070%20лет

[7] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[8] Назаренко К. Капитанская точка // Родина. — 2020. — № 9. — С. 115.

[9] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[10] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[11] https://flot.com/news/dayinhistory/detail.php?ID=3211#:~:text=Алексей%20Михайлович%20Щастный.%20О%20деле,без%20движения%20более%2070%20лет

[12] https://pravo.ru/process/view/95518/

[13] http://pravo.ru/process/view/95518/

[14] Свод указов РСФСР, 1918 г., № 44, стр 533.

[15] https://flot.com/news/dayinhistory/detail.php?ID=3211#:~:text=Алексей%20Михайлович%20Щастный.%20О%20деле,без%20движения%20более%2070%20лет

[16] https://matveychev-oleg.livejournal.com/8952643.html

[17] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[18] https://flot.com/news/dayinhistory/detail.php?ID=3211#:~:text=Алексей%20Михайлович%20Щастный.%20О%20деле,без%20движения%20более%2070%20лет

[19] https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроми,_Фрэнсис_Ньютон_Аллан

[20] https://pravo.ru/process/view/95518/

[21] https://ru.wikipedia.org/wiki/Щастный,_Алексей_Михайлович#cite_note-назаренко115-5

[22] https://www.liveinternet.ru/users/georgii/post346417759

[24] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htmhttp://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[25] https://ru.wikipedia.org/wiki/Щастный,_Алексей_Михайлович#cite_note-назаренко115-5

[26] https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Сергей_Павлович

[27] https://ru.wikipedia.org/wiki/Карклинь,_Ото

[28] https://ru.wikipedia.org/wiki/Весоловский,_Бронислав_Эузебиуш

[29] https://ru.wikipedia.org/wiki/Петерсон,_Карл_Андреевич

[30] https://guides.rusarchives.ru/funds/8/galkin-aleksandr-vladimirovich

[31] https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Иван_Павлович

[32] https://ru.wikipedia.org/wiki/Кингисепп,_Виктор_Эдуардович

[33] https://ru.wikipedia.org/wiki/Крыленко,_Николай_Васильевич

[34] https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович

[35] https://pravo.ru/process/view/95518/

[36] http://www.russian-globe.com/N48/Zinko.PervayaZhertva.htm

[37] https://www.youtube.com/watch?v=LTm7JzPe7l8

[38] https://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Филипп_Кузьмич

[39] https://pravo.ru/process/view/95518/

[40] В честь его визави в 1920—1922 гг. название «Имени товарища Троцкого» носила субмарина Черноморского флота типа «АГ». В 1922—1928 гг. название «Троцкий» носил эскадренный миноносец Балтийского флота типа «Новик» (бывший «Лейтенант Ильин»). Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В.М. Комарова с ноября 1918 по январь 1928 гг. носило название Вторая школа морской авиации имени Л.Д. Троцкого

_1.jpg)