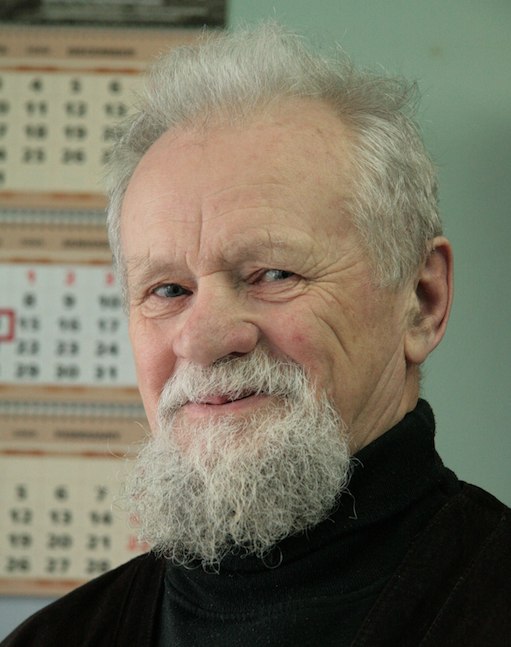

Светлой памяти Дмитрия Михайловича и Любови Геннадьевны Рябковых

9

С той минуты, как Митя упал на тюремную койку, до этой когда, пробудившись, увидел железную с полочкой дверь, как та отворилась, впуская юношу в гимнастерке, принесшего ломоть хлеба и кружку воды, когда он поел и начал ходить по каменной келье, зачем-то вслух считая шаги, он видел в себе не себя, какого-то незнакомца, которого, кажется, посадили, и будет теперь он в этой каморке всегда.

Себя же почувствовал после того, как за ним явился быстрый, как ящерка, Тепляков. Тут-то Митя и осознал, что над жизнью его нависла неведомая угроза. Дико было ему оттого, что сейчас он не дома, а в тусклой, с угрюмыми стенами комнатёнке, и что рядом не Люба с дочуркою и сынком, а одетый в хлопчатобумажный костюм, средневозрастный, с перхотью на плечах ожидающий человечек, от которого пахнет несвежей одеждой и чесноком.

- Куда меня? – буркнул с неудовольствием Митя.

- Тиха, – предупредил Тепляков и повел Рябкова по тропке, спускавшейся с берега к стайке лодок. Повыше, за лодками на парах стоял готовый к отплытию пароходик, который, как только они на него поднялись, заработал колесами и поплыл.

Тепляков помахал кому-то на берегу, кто скрытно стоял под березой, давая понять, что он ничего не забыл, всё помнит и дело, какое ему поручили, выполнит, как велели.

Спустились в корму, где горела, чадя, трехлинейная лампа. Тепляков подвывернул фитилек. Показал Рябкову на круглый иллюминатор, под которым был ввинчен в пол замызганный столик, а рядом со столиком – полка с матрасом.

- Вон твое место. С него – никуда! – И дернул плечом, снимая пиджак, чтоб подправить под ним пистолет, а планшет, где лежали тюремные документы, висевший под мышкой на ремешке, снял с плеча и снова повесил. Надевая пиджак, поднялся к люку. Прежде чем выйти, призадержался:

- Смотри у меня! – И хлопнул рукой по карману, где были наручники, кольца которых звякнули и затихли.

Крышка люка закрылась. Слышно было, как скрежетнула металлическая задвижка.

Митя почувствовал, как его зазнобило. Замерз. Кроме ботинок, брюк и майки с рубахой, на нем не было ничего. «Хотя бы какой-нибудь пиджачонко», - невесело помечтал и, передернув плечами, улегся на голую полку, навалив на себя комковатый, пахнущий водорослью матрас.

Лежал он, рассеянно глядя на потолочные связи кормы. Пароходик плыл неторопко. В иллюминатор, словно из бездны, набрасывалась вода, донося до Мити ропот и всплески речной стихии. «Чем-то сейчас занимаются мама моя? Люба моя? Детишки мои? – Он трудно вздохнул. – Наверное, плачут». Сердце его защемило в предощущении будущих дней, не открывавших ему даже маленького просвета.

Митя сам не заметил, как окунулся в провальный сон. И, пожалуй, был бы он в этом провале уже до утра, да его разбудили толчки. Пришел Тепляков. Поставил на столик хлеб с колбасой и стеклянную кружку с морсом. Был он выпивши, на вспотевшем лице сияла улыбка румяного кока, который щедр и поэтому угощает.

- Ешь! – приказывает Рябкову. – Не то захиреешь. А ты мне нужен тепленький и живой!

Еда была, кстати, и Митя в пару минуту управился с ней. И снова улегся.

Тепляков тоже начал укладываться на полке. Но сначала снял свой размывчато-серый, изрядно поношенный, узкий пиджак, в котором мог сойти за обычного разночинца. Пиджак не нравился Теплякову, но был нужен ему постоянно, когда, теряясь в толпе, он высматривал тех, кто был, по его пониманию, не в ладах с советским законом. Сняв пиджак, оказался он, хоть и не крупным, но крепким мужчиной с большими ухватистыми руками, пальцы которых, пожалуй, могли задушить и рысь.

От спиртного, которым его угостила команда, было тепло, и он улегся, не укрываясь, на такой же точно, как у Рябкова, с комками и пуговками матрас. И сразу повел разговор.

- Удивляюсь, - начал он, поворачиваясь к Рябкову, - ты такой, вроде, самый обыкновенный, не урод, понятно, но и не денди, а отхватил такую мадам! Как, скажи, это тебе удалось?

Усмехнулся Митя и, чтоб себя не чувствовать ниже, чем собеседник, заговорил с ним тоже запросто и на «ты».

- Это ты про кого? Не про жену ли мою? Откуда ты ее знаешь? Я вас, кажется, не знакомил?

Тепляков объяснил:

- Видел! Один только раз! Сегодня утром она приходила. К Перову. Хотела к нему на приём. Хлопотать за тебя. Но Перов ее взял и не принял.

- Гад! – вырвалось у Рябкова.

- Полегче, полегче! – остановил его Тепляков. – Человек он что надо! Только дел у него выше шляпы! Где все успеть. Вот и не принял. Однако не отказал. Завтра велел приходить... А она хороша! Как это ты такую и заарканил?

- Не будем об этом, - Рябков чуть померк. Голос соседа по трюму был навязчиво-фамильярный, словно он, развлекая себя, заглянул через заднюю дверь в чужую семейную жизнь, о которой не только знать, но и расспрашивать неприлично. Но сосед в таких тонкостях не разбирался, поэтому улыбнулся:

- Нет, будем! Я все равно от тебя не отстану, пока не расскажешь! Где такую, скажи мне, найти умудрился?

- Ты что, командир! – нахмурился Митя. – Женщин, что ли, не видел?

- Таких, как твоя, в первый раз! Все равно что в Испанию съездил!

Удивился Рябков:

- В Испанию? Это как понимать?

- Говорят, там женщины, как царицы! И твоя бы была там такой!

- Сам-от ты, командир, женат?

- Собираюсь, - сказал Тепляков. – Да не знаю. Пока не встретилась самая та.

- А лет тебе сколько?

- Сорок один.

- Да-а, - сделал вывод Рябков, - время уходит. В таких летах можно вообще не жениться.

- Это меня и пугает. Да ладно. Помолчим про меня. Ты давай про свою! Где, скажи хоть, увидел ее впервые?

Свет от лампы, стоявшей на столике, мягко падал на Теплякова, выделяя его побитый морщинками выпуклый лоб с бойко летящей к бровям русой челкой. Был он в эту минуту очень уж простоватым и очень доступным и допускал, чтобы можно было с ним разговаривать по душам.

Что и делал Рябков. Однако не потому, что поверил в его простоватость и задушевность. А потому, что был по натуре общительным человеком, легко сходился с людьми, будь они даже совсем чужие. И еще потому, что выговориться хотел. А для этого нужен был, хоть и случайный, но собеседник. Удивительно, но Рябкову вдруг самому захотелось поговорить. Поговорить, значит, вспомнить самое светлое в собственной жизни. А светом таким была для него жена.

- Впервые увидел ее я в женской гимназии. На выпускном. Когда объявлен был белый танец. С этого и пошло…

Вспоминая, шел Рябков по прошлому своему, как по проспекту, который светло и вольно раскинулся перед ним. И меньше всего, казалось ему, что он однажды возьмет и собьется с проспекта и сразу на целую жизнь отстанет от всех.

- А родители кто у нее? – спросил Тепляков.

Митя сдержанно улыбнулся:

- Самые благородные. По фамилии Коляда. Александра Ивановна – теща моя, Геннадий Андреевич – тесть.

Тепляков встрепенулся:

- Это не тот ли самый Геннадий Андреевич, который сплавом на Меденьге заправлял?

- Тот самый.

- О-го! Так его ведь в то лето, нет, поза-то из-за сплава, где он оплошал, как будто арестовали?

- Было такое. Забрали. А где он теперь. Никто – ничего… Я тоже не знаю…

Они помолчали, слушая стук пароходных колес и выплески волн, брызги которых летели в иллюминатор. Нет, не спали они. Просто лежали на нижних полках. Один – под матрасом. Другой – на матрасе. И оба думали о своем.

- О чем ты сейчас? – спросил Тепляков.

- Ни о чем, - ответил Рябков.

- А я, как философ, мечтаю, - открыл себя Тепляков. – Знаешь о чем?

- Мне это неинтересно.

- И все-таки? – напирал Тепляков под воздействием хмеля, который кружил и кружил в его голове, выбираясь наружу через вопросы. – Что у меня на уме? Ну-у?

- Откуда я знаю, - отмахивался Рябков.

- Тогда попроще спрошу, - продолжал Тепляков. – Кем, скажи мне, в детстве стать собирался?

- Кто-о? – не понял Рябков.

- Да ты!

- Не помню. Забыл.

- Память слабая, - заключил Тепляков. – А я не забыл!

- Ну и кем же ты стать собирался?

- А ты угадай!

Мите уже надоела игра в эти глупенькие вопросы, и чтоб ее прекратить ее, грубовато съязвил:

- Парикмахером в дамском зале!

Тепляков иронически улыбнулся:

- Что я? Тово? В дамском зале?

- Ну, тогда пилорамщиком на заводе, - добавил Митя.

Тепляков даже губы поджал, выражая пренебрежение.

- И это не то. Не по мне.

Тут Рябков уловил в себе поднимавшийся из желудка тайный внутренний смех.

- А ты не обидишься, если я правильно угадаю?

- Давай, давай! – поощрил Тепляков. – Чего обижаться.

И Рябков, обозвав про себя собеседника «идиотом», убежденно сказал:

- Советским шпионом!

Надо было видеть лицо Теплякова, как оно вспыхнуло рыжим огнем. А в рыжем метнулось что-то живое, очень похожее на хорька, когда тот бросается на добычу.

Тепляков не мог не обидеться, но сдержался. Хотя поставил тут же Рябкова на место:

- Ну, ты, тоже, не забывайся. Шпион – это там, за бугром. А у нас…

- А у нас разведчик, - снова сунулся Митя, но на этот раз, попадая в тон настроения Теплякова.

- Другое дело! – сказал последний и тут же накрыл на свое лицо непроницаемую завесу. – По правде сказать, такое не каждому и дано.

- Да, - согласился Рябков. – Профессия – я тебе дам. Для самых отборных. Тут нужны острый глаз, башковитость…

- И политическое чутье, - теперь уже Тепляков досказал за Рябкова. И поставил вопрос: - А для чего оно? А-а?

- Для того, - не долго думая, выпалил Митя, - чтоб не спутать врага народа с другом народа.

Кажется, он потерял чувство меры. Не надо бы было подобных сравнений. Он видел, как Тепляков привстал над матрасом, подставив под голову руку, с которой сурово выставилось лицо, нацелив на Митю хмурые брови, а под бровями остановившиеся зрачки.

- Ишь, куда повернул! - не сказал, а холодно, будто стругом по дереву, проскоблил Тепляков. – Уж не себя ли имеешь ввиду? Друг народа!?

Тепляков не сразу отвел от Рябкова глаза, все смотрел и смотрел на него, выражая взглядом непримиримость, точно лежал рядом с ним забугорный агент, с которым надо как следует разобраться.

Проснулись они на рассвете. Тепляков, ни слова не говоря, накинул пиджак и поднялся наверх. Снова, как и вчера, скребнула по люку металлическая задвижка.

Попив с матросами крепкого чаю, Тепляков возвратился назад – молчаливый и недовольный, с пустыми руками. Сердился, видать, на Рябкова, сожалея о том, что впустил вчера его в разговор, который казался ему сейчас совершенно недопустимым.

До Вологды оставалось плыть около часу. Во все это время Тепляков слова не проронил. Сидел на полке, но теперь уже на другой, подальше от арестанта, и вся его ладная, как приготовленная к прыжку тренированная фигура выражала бдение человека, который всю свою жизнь шагает в ногу с ОГПУ.

В Вологде их никто не встречал. Было мглисто. Сыпался бус. Рябков, потряхивая плечами, к которым прилипла сырая рубаха, смотрел на быстрого Теплякова, как тот, перейдя дорогу, остановился возле крытой повозки, хозяин которой кого-то, кажется, ждал, не собираясь куда-либо ехать. На Теплякова он даже не посмотрел, но сказал ему, видимо, что-то злое, отказывая в повозке. И зря. Потому как в делах по нагону страха на человека был Тепляков настоящий тертый калач.

Не прошло и минуты, а серый, в яблоках мерин, бренча удилами, уже выворачивал на дорогу. Дверь тарантаса, в которую влез Тепляков, была приоткрытой, и Митя, взбираясь следом за ним, увидел спину хозяина экипажа, проблеск копыт и хребтину коня под сердито прыгнувшими вожжами.

- Но-о, Богатырко!..

10

От боковой стены кабинета, где стоял стол с напитками и едой и впритык к нему еще один стол, но с листами бумаги, кожаной папкой, чернильницей и стаканом, откуда торчал веер ручек с карандашами, оторвался кряжистый, в черной форме, лет 45 человек с высоко подстриженной головой.

- Следователь Салатин, - представился он Рябкову.

Мите стало забавно. Где это видано, чтоб к арестованному такое почтение проявляли? Однако и он представился, чтоб не остаться в долгу:

- Бухгалтер Рябков.

Салатин тут же его поправил:

- Не бухгалтер, а экс-бухгалтер.

К встрече с Рябковым Салатин был подготовлен. Целый день вникал в документы, какие еще с утра передал ему Тепляков.

Был Салатин следователем бывалым по части процеживания людей. Большинство, попадавших к нему в кабинет, или были невиноваты, или виновны по пустякам. Но встречались и те, кто насквозь был пропитан антисоветчинкой и крамолой. К этим последним он испытывал интерес, как к натурам стоическим и опасным, которых ему предстояло сломать.

Документы, какие лежали в папке, обещали дать впечатляющий результат. Правда, они не стыковывались друг с другом. «Пускай», - ухмылялся Салатин. На то он и опытный комбинатор, чтоб все фамилии, акты и факты скомпоновать, построив тревожащую картину, в которой бы был задействован спрятанный враг.

Вот она, с виду такая обычная папка. А в ней: протоколы допросов двух служащих Верхнего леспромхоза, письмо выселенца Вагулы, телеграмма о том, что Вагула сбежал, сообщение о письме, какое все тот же Вагула передал служащим леспромхоза и, наконец, подробный на двух с половиной страницах донос Краснолобова на Рябкова. Оставалось последнее – выбить повинную от Рябкова, который бы рассказал о своем сочувствии к выселенцам, как дошел до такой он жизни, что предшествовало тому, и на чем держалась и держится связь его с кулаками.

Салатин, как только увидел подавленного Рябкова, едва того ввели в кабинет, так и понял, что много возиться с ним не придется: арестантик устал и сделает так, как подскажут. Уверенность придавал Салатину опыт. Где-то там, за плечами его стояли долгие годы разоблачений и тех фантастических обвинений, после которых похожий на ангела подарестный терял свою кротость и становился вскипчивым, как кипяток, а тот, кто был тверд, превращался в послушный студень, расплываясь по формам, подставленным под него.

Высоколобый, с насмешливыми губами, подтянутый узким ремнем поверх форменной гимнастерки, Салатин ходил в своих гладких, бутылями, сапогах по обширному кабинету, то и дело, вглядываясь в Рябкова, чье невыбритое лицо, неопрятная, в складках рубаха подсказывали о том, что он не только не выспался и устал, но еще и растерян.

- Краснолобов кто тебе будет? – спросил Салатин.

- Никто, - ответил Рябков, - просто мы работаем вместе.

- Работали, - поправил Салатин. – А что он за человек?

- Очень даже хороший.

- Конфликтовал, быть может, с тобой?

- Нет. Всё у нас с ним нормально. Никаких там конфликтов.

- А почему он тебя так не любит?

- Этого быть не может!

- Душа у тебя, Рябков, благородная. Сам тонешь, а губителя своего выручаешь.

- Какого губителя? Не понимаю. К чему это вы?

- К тому, что он тебя предал!

- Краснолобоов? Да не-е. Не может такого быть. Да и в чем предавать-то меня, если я незаконного ничего такого не делал.

- Хорошо говоришь, экс-бухгалтер Рябков. Деликатно, я бы сказал. Но ведь это слова. И только. А вот твой Краснолобов, в отличие от тебя, умеет слова доводить до дела.

- Какого дела?

- Такого, где грандом, как выражались когда-то испанцы, являешься ты! Садись! – Салатин тылом ладони махнул к стене, на которой висел портрет чекиста Менжинского, а под ним стоял тяжелый на толстых опорах коричневый стул. – И слушай! Без комментарий!

Усаживаясь, Рябков повел скептически носом, как бы заранее подвергая сомнению всё, что сейчас ему прочитают.

«Знаю Рябкова давно, - заговорила бумага, над которой склонился следователь Салатин, - казалось бы, с виду такой аккуратный, добрый, а на деле - скрытный-прескрытный. Характером весь в отца. Отец вел торговлю, имел два дома. Один – обычный, другой – двухэтажный. Двухэтажный советская власть реквизировала, передав его неимущим. После этого он обиделся на нее. Зло затаил. Сыновей своих воспитывал в буржуазном духе, с глубокой верой в религию и царя. Жили они припеваючи. До революции Рябковы устраивали в городе духовые концерты. Любимой песней была «Боже царя храни». Дмитрий Рябков и сейчас поет этот гимн. Не открыто, а так, чтоб никто не слышал…

«Это ж про братьев моих, про отца! – не сразу поверил Митя. – Теперь про меня. Зачем это он?»

…Старшие братья Рябковы служили у белых. Служил бы у них и Дмитрий, если бы возрастом был, как они. В Красную Армию идти они наотрез отказались. Но увильнуть от нее все-таки не смогли. Стали служить. Но как? В Шенкурске перешли на сторону англичан, которые их содержали в бараке. Почему в бараке, точно не знаю, но то, что они не сделали ни одного выстрела по интервентам, это истинный факт...

В голове у Мити вдруг неистово закружилось. Он взглянул на бумагу в пальцах чтеца и увидел, как из нее словно бы вылезли уши – настороженные, с завиточками из хрящей. Краснолобова не было в кабинете, но уши его торчали, слушая собственный труд, который читал выразительным голосом следователь Салатин. Митя тряхнул головой - и видения, как не бывало. И с этой минуты он слушал чтеца уже безучастно.

…И тесть у Рябкова с таким же нутром. Звать его Геннадий Андреевич Коляда. Командовал сплавом. До того докомандовал, что 5 тысяч кубов молевого леса оставил гнить на склонах реки. За это был признан вредителем и арестован. Было это три года назад. Рябков в ту весну обращался ко мне: не знаю ли я в верхах человека, который бы мог за его Коляду заступиться? Я и знал бы, так не сказал. Вредителю нечего делать в советском хозяйстве. Его место в лагере или тюрьме.

Братья у Дмитрия Рябкова поумирали. Отец тоже умер. Однажды Дмитрий поведал мне, будто тайну, сказав, что в смерти отца и братьев считает повинными эсэсээровские порядки. Как он их проклинал! Считал, что колхозы надо все немедленно распустить. Кулаков возвратить на родные земли. Экспроприированные дома и хозяйства вернуть законным владельцам. А большевитскую власть заменить властью, какая была при последнем царе.

Спецпоселенцев, которых в прошлом и в этом году отправляли баржами по реке, он жалел. Называл их кормильцами русской земли. Рвался помочь им, только не знал, каким образом это сделать. Сравнивал их даже с птицами. Улетают, мол, птицы на юг, а весной назад возвратятся. Выселенцы же, говорил, уплывают на гибельный север, все, как есть, околеют в холодной тайге. Он и того кулака, который с письмом к нам совался, как отца, пожалел. Я наотрез взять письмо у того кулака отказался. И ему, Рябкову, брать запретил. Да он не послушался. Взял. И меня хотел подключить к этому гнусному делу. Отдавал мне кулацкое то письмо, чтобы бросил его я в почтовый ящик. Но это, уже ни в какие ворота. Я тут же расстался с Рябковым, как с контрой. И с этого дня я знать его не хочу.

Бронислав Краснолобов.

18 сентября 1932 г.».

- Ну и как он тебя? – бодро высветился Салатин, вставая из-за стола.

- Да никак. Блеф всё это, - ответил Митя.

- Значит, ты с писателем не согласен?

- Не писателем, а писакой, - чуть не сплюнул Рябков.

Салатин прошелся по кабинету в своих бутылочных сапогах, черная кожа которых проблескивала, и Митя вдруг увидел на ней самого себя. И зажмурился, как от солнца. Потом он увидел плечистого, в галифе, с деревянным лицом немолодого бойца из тюремной охраны, который стоял в дверях, выражая всем своим видом: «Есть!»

- Увести его! – дал команду Салатин.

Конвоир отвалился от косяка:

- Куда его? В общую, номер 8?

В общую, это значило, в камеру, где трехэтажные нары и где, вместо 12 человек, все 36. Однако есть одиночка. Вчера в ней было 6 заключенных, а сегодня – ни одного. Такое случалось редко. Однако вчера было отправлено в Котлас более 140 выселенцев, и многие камеры поредели. Поэтому следователь сказал:

- В номер 12. Для отменитых, - и задумчиво улыбнулся.

(Продолжение следует)