ПО ХЛЕБНОМУ КРУГУ

В годы войны, особенно осенью, когда убирают хлеба, пристраивались к работе не только женщины, но и дети. То снопы с полей отвозить, то зерно молотить.

Запомнилось, как в стайке мальчиков, хожу по соседству с гумном. Здесь двор с молотилкой. Шесть погоняльщиков. Шесть и коней. И пахнущая полями гора снопов спелой ржи, которая, хотя и медленно, но убывает. Лошади идут одна за другой. Молотилка в центре круга, то ли ворчит, то ли кряхтит, вся в шевелении и скрипе, как живая.

Зерно, мякина и солома. Ржание коней. И мы с поводьями в руках. Круг вслед за кругом. Как хочется передохнуть. Но мы, как заведенные. Без остановки.

Лошади неутомимы. Без передышки топ да топ. Бункер молотилки давно ли был пустой и вот наполнен полевым зерном. В воздухе крылатая мякина, то ли летает, то ли млеет. Здесь же хороводы паутов. И беспрерывный топот конских ног.

Колхозный день. О, как он долог. Но кони терпеливы. Знают, что такое труд, когда идет война. И мальчики под стать коням.

И вот весь хлеб в мешках. Мешки – на тряскую телегу. Везем. Туда, где зерносклад.

Закончен трудовой. Все по домам. Кому в деревню. Кому в город. Пыль вдоль дороги. Кто на своих двоих. А кто верхом. Я тоже на коне.

До города два километра. Вперед! Кто-то из мальчиков, дабы взбодрить себя, вдруг запевает. И я, петь не умею, а пою. Не замечаю, как и в город въехал. Встречает гвалт ворон и галок. И солнышко напротив. Сидит на куполе кинотеатра. И улыбается, как старый друг.

И все-таки тебе смятенно. Где-то далеко, за тридевять земель идет война. А ты в тылу, как виноватый оттого, что слишком юн, и на войну тебе нельзя. Там где-то у тебя твой старший брат. В 41-м он закончил школу. И сразу же – к передовой. Был ранен, полечился, и опять туда, где грохот, свист и рёв. А здесь такая тишина. Под берегом, где пристань, отходит пассажирский пароход. На палубе его те самые ребята, кто уплывает на войну.

Вдогонку им шлю восхищенный взгляд. Туда же смотрит и мой конь. В глазах его, как в двух мирах, белеет пароход.

***

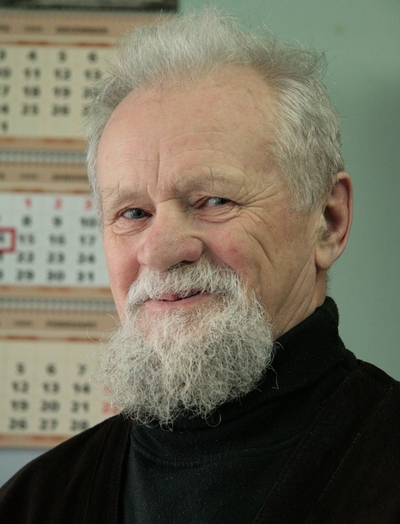

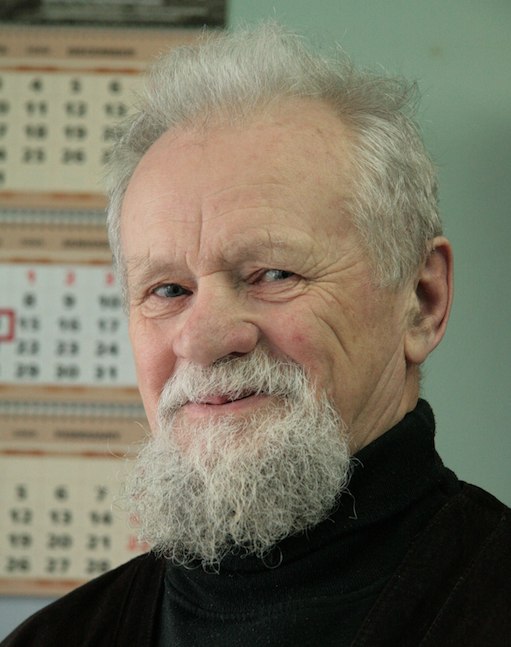

Читаю у Василия Белова. О той же самой молотьбе на лошадях. Только написано об этом у него пораньше. А ведь работали мы с ним в одно и то же время – в последний год войны. Мне было 9 лет. Ему 12. Друг о друге не знали ничего. Меж нами триста с чем-то верст. Я где-то возле Тотьмы, Белов – за Харовскими полями. Читая книгу «Невозвратные годы» , в том погоняльщике коней я вижу одновременно и Белова и себя. Идем по кругу и идем, пошатываясь, словно выпили вина. Хотя, какое там вино. Лишь бы дождаться вечера, чтоб сразу и домой.

Лошадь у Белова звать Свербехой. Сдохла от бескормицы. И вот, чтоб польза от нее была и после смерти, рубят ее тушу топором. Антон Рябков распределяет мертвое добро:

- Бабы! Этот кусок кому? Не гляди, мать-перемать…

А ведь и моя лошадка, которую я гнал по кругу, стерпела такую же стоическую смерть. Ради чего? Ради того, чтоб кто-нибудь из тотьмичей не умер с голоду и оставался жить.

Не щадила война лошадей, также как и людей, совершавших за подвигом подвиг.

Так и вижу перед собой лошадку с молитвенными глазами, какими смотрит она на летящий в руках скотобойца топор, который не остановишь.

БАБУШКИНА РУКА

Запомнилась осень 1950 года, когда я поступил учиться в Тотемс-кий лесной техникум. Вместе со мной туда же поступил и КоляРубцов. То в те дни нас, учащихся первого курса, и волновало, что были мы свидетелями и даже участниками раскопки могилы прославленного тотемского морехода, основателя форта Росс в Калифорнии Ивана Кускова. Раскопку вели старшекурсники, мы же были им в помощь - загружали и выносили на берег Ковды землю с камнями и обломками кирпичей. Работали после занятий. Целых три дня. Однако на гроб так и не наткнулись .Коля Рубцов сожалел:

- Родись бы я, в том же году, что и Кусков, обязательно бы попал к нему на корабль. Поплыл бы в Америку! А там и дальше. Эх, по морям…

Кто-то из нас возразил Рубцову:

- Не быть тебе, Коля, морским капитаном. Не море тебе улыбнется, а лес...

- Это еще поглядим, - ответил Рубцов. Было видно, что он огорчился и тут же слегка воссиял, услышав тупые удары ног по мячу. И сразу рванул в сторону стадиона.

Играли любители-футболисты, тоже из техникума. Рубцов, не спрашиваясь, можно ему или нет, влетел на футбольное поле, взял головой верхний мяч - и прыг-прыг - к воротам.

Однако играл он недолго. Мяч ему плохо повиновался, и он, рассердившись на то, что ударил мимо ворот, махнул рукой на игру.

- В город! В город хочу! - сказал всё это он почему-то мне. И вместе со мной пошагал через поле к окраине Тотьмы.

В поле нам встретилась стайка подростков. У кого-то из них на

плече висела гармонь. Коля вытянул руки к гармони.

- Дай! - попросил, как потребовал.

Гармонист уважил Рубцова.

- На-ко. Только...

- Знаю, знаю, - ответил Рубцов. Повернул гармонику, как живую, и уверенно заиграл. Однако играл он с минуту, не больше. Возвратил гармонику и потребовал, чтобы я пошел с ним вместе к кинотеатру, где был берег, на котором стоял деревянный, в два этажа детский дом № 3.

Тут же, словно к себе домой, взошел на крыльцо, а мне показал на пустующий двор:

- Посиди! Я - сейчас!..

Долго ждал я его. Наконец, он мелькнул на крыльце - и ко мне.

- Извини, что так долго. Не хотел, да меня, как маленького, заставили пообедать первым, вторым и третьим. Ишь, какой я теперь пузатый.

- Коля похлопал себя по тощему животу, подхватил меня и пошел почему-то ко мне, хотя я его и не звал.

Это после дошло до меня, что Рубцова в те подростковые годы всегда тянуло туда, где чужая семья, а в семье была бабушка или мама. Были они для него чужими, но он в них видел что-то потерянное свое, с чем расстался, кажется навсегда, и очень, очень хотел возвратить себе то, что когда-то его лелеяло и любило.

Задерживаться Рубцов в моем доме не стал. Лишь заглянул в боковую комнату, откуда шел плеск веселых коклюшек, которые прыгали на подушке в руках моей бабушки, плевшей узорные кружева.

- Как в сказке! - сказал он, окидывая глазами еще не старое бабушкино лицо, белую ленту кружев и воткнутые в них тоненькие булавки.

Уже уходя, в калитке Рубцов неожиданно спохватился:

- Как зовут твою бабушку?

- Александра Ивановна.

- А мою - баба Рая... - молвил Рубцов и так улыбнулся, словно его погладила бабушкина рука, благословляя на долгую путь-дорогу, в конце которой он снова увидится с ней, с бабушкой Раей, кого давно

уже не было на земле, но он в такое никак не верил.

***

И вот еще одна встреча со старенькой Колядой. На этот раз встреча с ней Василия Ивановича Белова. Тот в ту ночь у нас ночевал. Это было в 1963 году, когда у него вышло «Знойное лето», и он встречался с тотемской молодежью. Ночевал он у нас, на Красной улице,2. Увидев мою бабушку за станком, на котором она плела кружева, немного разговорился.

- Сама-то чья будешь? Тотемская?

- Нет. С Кубены я. Из деревни Истоминская.

- О-о! – удивился Белов. – Река родная и для меня. Да и Истоминскую я знаю. А в Тотьму-то как попала?

- Это уж мой Коляда Геннадий Андреевич постарался. Из всех харовских славниц выбрал меня.

- Сам-от он кто?

- Лесопромышленник. Ну, а я домашняя. Всё дома да дома. За всю жизнь нигде не работала. И хотела бы да нельзя. Мужа-то моего еще в 30-м году под арест. За что? За то, что в десяти километрах от Тотьмы на речке Леденьге, где сплавлялся к Сухоне лес, произошел спад вешних вод, и древесина осталась на берегу. Чтобы выправить положение, надо было в срочном порядке собрать сплавщиков. Геннадий Андреевич очень старался. Однако нашелся писец, кто

написал на мужа донос, нарисовав его вредителем этого леса, решившего его специально оставить на берегу. Посадили безвинного Коляду. Я с тех пор не жила, а плелась где-то около жизни. Как супругу врага народа, на работу меня - никуда. Безработная навсегда. А Геннадий Андреевич там, в Сибири. Идет с такими, как он, горемыками, по этапу.

Пропадай наша жизнь. Кое-как выкарабкивались. Держала козу с козлятками. Квартиранты стояли. – Бабушка провела ладошками по станку. – Да эти вот кружева. Моё богатство. Оно меня и кормило. И не только меня. Иное вон и Сережке перепадало. - Бабушка так и вошла в меня вспоминающими словами. – Таких, как Сережка, было пять человек. Живи, как умеешь. Не умеешь, так не живи. Как и выдюжили, не знаю. Пособил, поди, сам Всевышний.

Реабилитировали мужа в 53 году. Уже неживого. Там, на этапе он и остался. Был уважаемый человече. Стал – никто. Горелая головёха. Сожгли его там. Живьем…

В этот же вечер Белов имел разговор и со мной.

- Ну и дед у тебя! Русский мученик. Ты о нем напиши! Был бы ты не внуком ему, я бы сам написал! Не откладывая, пиши…

Сколько лет с той поры. Прилетело и улетело. Нет теперь ни Белова с Рубцовым, нет и бабушки. Остались одни лишь воспоминания. Осталась и повесть о Коляде, которую я написал, передавая память всем тем, кто прочтет о былом.

Время, время. Меняется всё на свете. Даже жестокость стихает, стекая, как кровью залитая речушка, туда, где сухая земля, и она ее увлажняет.

Что еще мне сказать? Написал о деде родном. Теперь пишу о Белове. Как два валуна сваливаю с души.

МЕЖА

В поздние лета, когда Белов ходил не только с палочкой, но и с тяжелой думой в голове, он нет- нет, и вопрошал кого-нибудь из нас, кто был с ним рядом, о чем-нибудь земном и неземном. Меня когда подписывал мне «Невозвратные годы», спросил:

- Веришь ли ты в сынов России?

Я переспросил:

- Как это понимать?

Он объяснил:

- Время сейчас какое-то невнятное. По всем посадам родины, включая даже Харовский район, откуда я произошел, и Вологду. само собой, прошла межа, образовав два клана – нужных и ненужных. Как много у нас стало торгашей и тех, к кому с любовью смотрят в рот. Вот, что бы ты сказал на это? По большому счету. Только, пожалуйста, не ври.

Я помню, как сейчас, свои слова, как если бы я отвечал и не Белову, а тому, кто где-то был вверху, и терпеливо ждал:

- Да, много на Руси людей блуждающих. Им и говорю: не пачкайте себя от притягательных купюр. Прочь, прочь от нехороших денег, от провокаторов и тех, кто подает.

Белов вздохнул:

- Наверное, ты прав. Так всё и есть. И надо изменить. Всё сделать так, чтоб не было межи…

/Торжество Православия_1.jpg)