ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА (КРАСНОЦВЕТОВА)-НАСТОЯТЕЛЯ КАЗАНСКОГО СОБОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первым, кто охарактеризовал период XIV - первой половины XV в. как «блестящую эпоху Русского Возрождения», был Ковалевский Е.П. в книге Manuel de l'histoire Russe, изданной в Париже в 1948г[1]. Данную концепцию поддержал и развил известный культуролог и публицист Русского Зарубежья Б.П. Башилов в сборнике « Русская мощь. Пламя в снегах»[2], в статье «Начало Возрождения Руси».[3] И.М. Концевич, исследователь русского зарубежья (окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (1948; кандидатская работа на тему «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси») назвал XIV век не переходным периодом, но «блестящей эпохой Русского Возрождения»[4]. Были тщательно изучены религиозно-философский, антропологический и культурно-исторический аспекты данного периода. Большое значение в развитии концепции Православного Возрождения сыграл также труд одного из самых известных западных славистов профессора Рикардо Пиккио «История древнерусской литературы», 2002 г.[5] Первое издание было опубликовано в 1959 г., второе - в 1968 г. Данный перевод сделан со второго итальянского издания. Главу 2 ученый назвал «Славянское православное Возрождение», где он рассматривает культурные связи Руси в свете второго южнославянского влияния. Многое для развития концепции Византийского Содружества сделал английский историк (русский по происхождению) сэр Димитрий Оболенский - крупнейший славист и византинист. Его работы посвящены взаимопроникновению и взаимовлиянию культур славянского мира и Византии. В книге «Византийское Содружество Наций», колоссальной по временному и пространственному охвату, представлена новая оригинальная концепция развития Юго-Восточной Европы в Средние века.[6] Прот. Иоанн (Мейендорф)[7] отмечал: «Парадоксально, но бедственная история Византии при Палеологах совпала с поразительным интеллектуальным, духовным и художественным возрождением, оказавшим сильнейшее влияние на весь восточнохристианский мир»[8] и называет этот период «исихастским возрождением», «богословским и монашеским возрождением».[9] В своей монографии «Рим. Константинополь. Москва» прот. Иоанн (Мейендорф) посвящает данной теме целую главу с названием «Исихастское Возрождение».[10] В развитии концепции Православного Возрождении XIV-первой половины XV вв. огромный вклад сделал Г.М. Прохоров в своих многочисленных статьях и монографиях,[11] посвященных изучению византийской и древнерусской литературы, отмечая, что «...по всей православной Восточной Европе, - параллельно с внецерковным западноевропейским гуманистическим Ренессансом, и даже несколько его опережая, шло «обновление средневековья» - культурное возрождение в церковных рамках, Православное Возрождение». [12] В современной России концепции Православного Возрождения посвящены работы иг. Иоанна (Экономцева), иг. Петра (Пиголя), О.Г. Ульянова, В.В. Петрунина. Большое внимание изучению проблем, связанных с исихазмом, как основы культуры эпохи Православного Возрождения XIV - первой половины XV вв. уделяет в своих многочисленных трудах по эстетике В.В. Бычков[13]. С.С. Хоружему[14] принадлежат многие философские и культурологические исследования по исихазму: на основе традиции исихазма в последние десятилетия им разрабатываются синергийная философия и антропология, а также методология гуманитарных наук. В монографии «Древняя Русь как историко-культурный феномен» проф. Г.М. Прохоровым включена большая глава, где была дано определение «Православное Возрождение Великой Руси»[15]. Ученый видит в основе исихастских споров конфликт двух индивидуалистических направлений в духовной и культурной жизни: гуманизма и церковно-персоналистического исихазма. Если византийские гуманисты, констатирует он, стимулировали итальянское Возрождение, то византийские исихасты, оставившие по себе «яркие следы в теоретической мысли, в литературе, в искусстве, в дипломатии», «обратившись к Северо-Востоку, стимулировали Возрождение русское».[16] Г. М. Прохоров развил теорию о политическом исихазме, по которой исихазм оказал влияние на политическую ситуацию Византии и Руси XIV века. Это связано с тем, что учениками св. Григория были Иоанн VI Кантакузин, Николай Кавасила и другие государственные деятели. Г.М. Прохоров считает, что исихазм XIV-XVI веков, повлиявший на литературу, искусство, философию и политику, способствовал Православному Возрождению.[17] Исихастские споры, по мнению Г.М. Прохорова, стали точкой и встречи, и расхождения двух европейских Возрождений. По мнению ученого, русские исихасты: преп.Сергий Радонежский, преп.Стефан Пермский и другие, - определяли судьбы Московского государства и создали идеологию формирования великорусской народности. Молодым ученым В.В. Петруниным предпринята попытка целостного осмысления феномена политического исихазма в эпоху Православного Возрождения XIV-первой половины XV вв., где рассматриваются различные аспекты влияния исихазма на социальную, политическую и культурную жизнь поздней Византии, в первую главу книги ученый включил параграф «Исихазм и Православное Возрождение». [18]

Изучение периода Православного Возрождения XIV- первой половины XV вв. безусловно связано с исследованием исихазма, как культурной основы. К настоящему времени этот вопрос весьма обширно разработан в литературе. В России появился целый ряд исследований по исихазму. Это работы еп. Алексия (Доброницына)[19], игумена Петра (Пиголя), П.А. Сырку, Л.А. Успенского. В начале XX века вышли работы П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева.[20] Русское зарубежье представлено прежде всего именами Г.А. Острогорского, архиепископа Василия (Кривошеина), архимандрита Киприана (Керна), прот. Иоанна (Мейендорфа), И.М. Концевича.[21]

Изучение проблемы феномена Православного Возрождения XIV -первой половины XV вв. привело к постановке целого ряда фундаментальных культурологических, философских, исторических и искусствоведческих проблем, одной из которых является проблема влияния Православного Возрождения XIV - первой половины XV вв. на художественную культуру, на характер, и содержание изобразительного искусства Византии и Древней Руси. Троице-Сергиев монастырь был в XIV-первой половине XV вв. центром Русского Православного Возрождения.

ГЛАВА 4.2. Агиографические источники о преп. Сергии Радонежском как свидетельство Русского Православного Возрождения

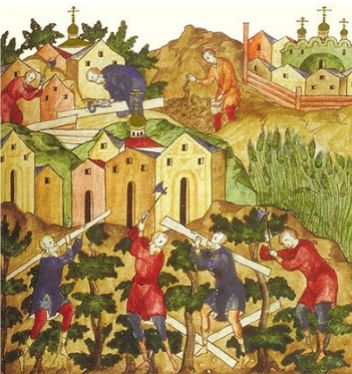

Поселение людей возле Троицкого монастыря. Миниатюра. Лицевое Житие преп. Сергия Радонежского. Начало 90-х гг. XVI века

Агиографические повествования о преп. Сергии служат одним из источников ценностно-смысловой направленности его просветительской деятельности в эпоху Русского Православного Возрождения. Епифаний Премудрый,[22] создавая агиографическую повесть о преп. Сергии, тщательно подчеркивал исихастский характер его духовной жизни. Был ли прав агиограф в своей оценке преп. Сергия Радонежского как исихаста? Думается, на этот вопрос следует ответить положительно. В том известном факте, что именно преп. Епифаний по кончине преп. Сергия сделался духовником Троицкой обители, отчетливо прослеживается признание его верности заветам учителя.

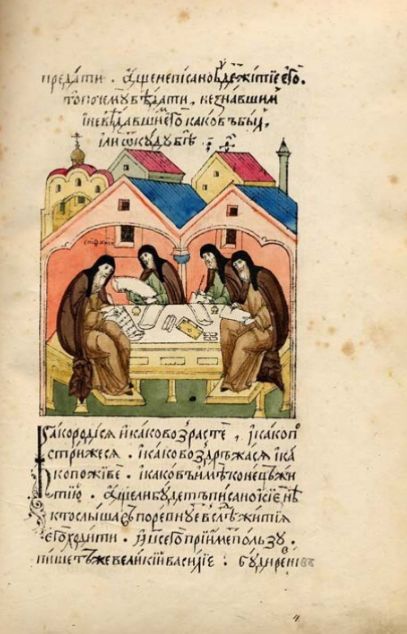

Епифаний Премудрый с учениками пишет Житие преп. Сергия Радонежского. Миниатюра из рукописного лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского» XVI в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры. Епифаний Премудрый изображён слева, он уже начертал первые слова «Жития».

Д.С. Лихачев, анализируя агиографическую литературу XIV в., отмечал: «Исихасты ставили внутреннее над внешним, безмолвие над обрядом... Центром новых настроений стал Троице-Сергиев монастырь, основатель которого Сергий Радонежский, «божественные сладости безмолвия вкусив», был исихастом. Из этого монастыря вышли главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в живописи Андрей Рублев».[23] Епифаний Премудрый был глубоким и разносторонним знатоком византийской культурной традиции.

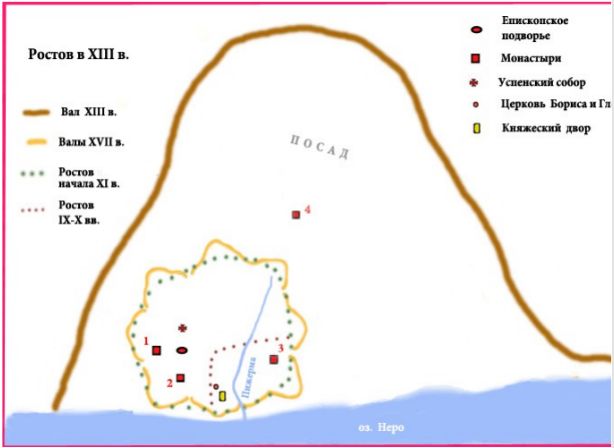

Топография Ростова Великого. Всего в городе в начале XIII века было 3

монастыря и 15 церквей. Историк Н.С. Борисов считает, что население Ростова в

начале XIII века, вероятно,

составляло 7-8 тысяч человек.

Это значительная цифра для того времени. XIII - конец XV вв. Монастыри:

№ 1 - Иоанновский монастырь;

№ 2 - Григорьевский монастырь;

№ 3 - Рождественский женский монастырь;

№ 4 - Сретенский монастырь.

К преп. Сергию в обитель он пришел из Ростова Великого, где некоторое время учился со Стефаном Пермским, отдавая все свои силы изучению восточно-христианского письменного наследия и занятиям книжным просвещением. Как выдающаяся личность своего времени преп. Епифаний смолоду остро интересовался византийской культурой.

Ростовский Кремль. Фото Автора. В X - XIII веках Ростов

входит в состав сначала Ростово-Суздальского, потом Владимиро-Суздальского

княжества. С 1207 г. становится столицей Ростовского княжества и с тех пор

называется Ростов Великий. В начале XIII в., во времена правления князя Константина

Всеволодовича, Ростов расцветает. В городе идет каменное строительство, в 1213

г. положено начало возведению нового собора Успения Богородицы (был перестроен

в XVI век и в этом виде известен нам сейчас). Создаются летописи, собирается

библиотека.

Но в 1238 году Ростов постигла участь многих

русских городов. Он был захвачен войсками хана Батыя. Вся ростовская дружина

погибла в битве с татаро-монголами на реке Сить, был захвачен в плен и убит

князь Василько. Позже его вдова, княгиня Мария, основала Спасо-Песоцкий

монастырь, от которого впоследствии осталась лишь церковь Преображения

Господня, больше известная как Спас на Песках. На протяжении второй половины

XIII - первой четверти XIV вв. Ростов неоднократно подвергался нападениям

татаро-монголов и разорению.

Во второй половине XIV века Ростов не только

возрождается, но и становится крупным религиозным центром.

Проживая в Ростове, он много времени проводил в библиотеке греческого монастыря св. Григория Богослова - «Григорьева затвора», где изучал греческий язык и затем совершал продолжительные зарубежные паломничества, поскольку из надписанного именем преп. Епифания «Похвального слова Сергию Радонежскому» следует, что автор много путешествовал и побывал в Константинополе, на Афоне и в Иерусалиме. Первый крупный известный труд преп. Епифания Премудрого - «Житие св.Стефана Пермского» (написан вскоре после 1396 - года смерти Стефана), посвященный епископу Перми, просветителю коми, создавшему азбуку для местных жителей. «Житие» содержит размышления о жизни и подвигах св.Стефана, о его противниках и сторонниках. В 1417-1418 годах преп. Епифаний Премудрый начинает работу над «Житием преп. Сергия Радонежского», основателя Троицкого монастыря.

(Продолжение следует)

[1] Manuel de l'histoire Russe. - Paris, 1948. 350 p. Ковалевский Петр Евграфович (1901 - 1978).Родился 16 декабря 1901 г. в Петербурге. Сын Е. П. Ковалевского и брат М.Е. Ковалевского и епископа Иоанна (Ковалевского). Эмигрировал с семьей во Францию в 1920 г. В 1925 г. окончил Сорбонну. Жил в г. Ницца, затем переехал в Париж. Старший иподиакон митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1921 г. по просьбе митрополита Евлогия организовал "архиерейский штат церковнослужителей" и руководил его работой. Доктор историко-филологических наук (Сорбонна, 1926). Преподавал в лицее Мишле в Париже (1926-1941), в Свято-Сергиевском богословском институте (латинский язык (1925-1949)), в Институте св. Дионисия (история Церкви (упом. в 1970-х гг.)), в Русском научном институте, в русском отделении Сорбонны (1931). Декан Института св. Дионисия. Основатель Общества ревнителей патриаршества. Активный член Русского студенческого христианского движения (РСХД) и Французского общества друзей Православия. Активный участник церковной общественной жизни русского Парижа. Автор более 200 статей в русских и французских журналах и газетах. Скончался 27 апреля (по другим данным, 4 мая) 1978 г.

[2] Башилов Б.П. Русская мощь. Пламя в снегах. - М.:АНО «Редакция журнала «Москва», 2008. В настоящий сборник вошли работы Бориса Башилова (1908, г. Златоуст Челябинской области - 1970, г. Буэнос-Айрес, Аргентина), русского писателя-историка и публициста, созданные им в 1949-1952-е годы и выходившие в русских аргентинских газетах и издательствах. «Пламя в снегах: мифы о русской душе и русском характере» первые книга увидела свет в Буэнос-Айресе, в 1951 году.

[3]Башилов Б.П. Русская мощь. Пламя в снегах. - М.:АНО «Редакция журнала «Москва», 2008. -С.92-99.

[4].Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. - М.: Изд. отдел Московского патриархата, 1993.-С.86.

[5] Рикардо Пиккио. История древнерусской литературы. -М.: Языки славянской культуры, 2002. -С.127-208.

[6] Вышедшая в Оксфорде в 1988 году монография Д.Оболенского Six Byzantine Portraits является своеобразным продолжением концепции Византийского Содружества Наций. Из многочисленной плеяды византийских и восточноевропейских деятелей средневековья автор отобрал шестерых (Климента и Феофилакта Охридских, Владимира Мономаха, Савву Сербского, митрополита Киприана и Максима Грека), которые, по его мнению, наиболее ярко отражали разные аспекты космополитической идеи Содружества, принадлежа одновременно двум мирам - славянскому и греко-византийскому. Несмотря на такой космополитический акцент Д.Оболенский признает самостоятельность политического и культурного становления в славянских государствах, но полагает, что эти процессы могли быть плодотворными и жизнеспособными в рамках Содружества лишь в русле "кирилло-мефодиевой традиции", которую сам он определяет, как изначально славянскую по форме и греческую по содержанию. Любые отклонения от этой традиции он считает проявлениями сепаратизма и национализма, которые крайне негативно сказывались как на функционировании всего Содружества, так и на развитии отдельных его стран.

[7] Труды отца Иоанна Мейендорфа переведены на 12 языков мира, его перу принадлежат такие исследования, как "Введение в учение Григория Паламы" (Сеиль, 1959), "Святой Григорий Палама и православная мистика" (Сеиль, 1959), перевод и критическое издание "Триад в защиту священнобезмолвствующих святого Григория Паламы" (в 2 тт., Лувэн, 1959), "Православная Церковь вчера и сегодня" (Сеиль, 1960, 2-е изд. 1969), "Православие и Католицизм" (Сеиль, 1965), "Христос в византийском богословии" (Сэрф, 1969), "Введение в византийское богословие" (Сэрф, 1975), "Брак: его перспектива в Православии" (YMCA-Press, 1986), множество статей. На английском языке вышли в свет книги "Византия и возвышение Руси: исследование византийско-русских отношений в XVI веке" (Garvard University Press, 1980), "Византийское наследие в Православной Церкви" (Изд-во Семинарии Святого Владимира, 1981), "Единство империи и христианское разделение. Церковь в 450-680 гг. н.э." (Изд-во Семинарии Святого Владимира, 1981), а также сборники статей, изданные в Свято-Владимирской Духовной Академии: "Живое предание" (1978), "Соборность и Церковь" (1983), "Свидетельство миру" (1987), "Видение единства" (1987).

[8] Пасхальная тайна : Статьи по богословию : [пер. с англ., фр.] / протопресвитер Иоанн Мейендорф ; сост. : И. В. Мамаладзе ; предисл. прот. В. Воробьева, Й. ван Россума. - М. : Эксмо : ПСТГУ, 2013. - 832 с. : ил. - (Религия. Сокровища православной мысли).

[9] Там же, с. 24-25.

[10] Прот. Иоанн (Мейендорф). Рим. Константинополь..М.: ПСТГУ, 2006. -С.59-68.

[11] Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV вв. Л.: Наука, 1987 ; Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи / Г. М. Прохоров. - СПб.: Алетейя, 2000. - 288 с. ; Прохоров Г.М. Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008; Древнерусское летописание: Взгляд в неповторимое / Г. М. Прохоров; Институт русской цивилизации. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2014. - 416 с. - (Исследование русской цивилизации).

[12] Прохоров Г.М. Византийская литература XIV в. в Древней Руси.- СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2009.-С. 120.

[13] Как отмечает В. Бычков, зарождение христианства сопровождается отказом от формально-логического способа взаимоотношения человека с реальностью, характерного для поздней античности, и заменой его на способ теолого-эстетический. Основу последнего составляет апостольская мысль о том, что феноменальный мир, доступный восприятию человека, есть произведение искуснейшего Художника и представляет собой систему загадок, символов, подражаний, аллегорий, образов, обозначающих и выражающих духовные реальности в мире материальных форм. Вся эта широкая терминология христианского миропонимания часто передается через категорию «образа», с диапазоном значений от иллюзорного подражания до условного знака. С помощью этой категории описывается весь универсум, человеческое общество, сам человек, произведения его рук, тексты Св. Писания - т.е. все, что попадает в сферу человеческого интеллекта. Таким образом, в раннехристианской философии все бытие предстает грандиозной всеобъемлющей и всепронизывающей системой образов.

[14] Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. - М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. -408 с. ; Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. - М.: Изд-во Парад, 2005. - 448 с.; Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. - СПб.: Алетейя, 1994. -448 с.; Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. - М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. - 352 с.; Хоружий С.С. Исихазм. Аннотированная библиография. Под общей и научной ред. С. С. Хоружего. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. -911 с. Синергия - термин византийского богословия, который означает взаимное, совместное действие Бога и человека, идеальное совпадение Божественной и человеческой воли.

[15] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен / Г.М. Прохоров. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.-С.158-178.

[16] Прохоров Г.М. Византийская литература XIV в. в Древней Руси. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2009. -С.120-121; Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен / Г.М. Прохоров. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.-С.158-178.

[17] Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен / Г.М. Прохоров. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.-С.158-178.

[18] Петрунин В.В. Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата. - СПб.: Алетейя, 2009. -С.32 - 46.

[19] Алексий (Дородницын), архиепископ. Византийские церковные мистики XIV в. // Полное собрание сочинений. -Т. 1., Саратов: Голос Церкви, 1913. - С. 49-140.; Петр (Пиголь), игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. - М.: Макцентр, 1999. - С. 172.; Сырку П.А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. Т. I, вып. I : Время и жизнь патриарха Евфимия Тырновского. - СПб.: Имп. Академия Наук, 1898. - 255 с.; Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви / Л. А. Успенский. - Москва: Зап.- Европ. экзархат Московского патриархата, 1989. - 476 с.

[20] Флоренский П.А. Иконостас / П. Флоренский. - Москва : Искусство, 1995. - 256 с.; Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А. Ф. Лосев. - Москва : Мысль, 1993. - 960 с. - Первое издание: Москва, 1930 г.

[21] Острогорский Г.А. История Византийского государства. - М.: Сибирская Благозвонница, 2011.-895с.; Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов / архиепископ Василий. - Париж : Имка-пресс, 1980. - 354 с.; Мейендорф И.Ф. История Церкви и восточно-христианская мистика. Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий Палама и Православная мистика. Византия и Московская Русь / протопресв. И.Ф. Мейендорф под ред. прот. В.В. Асмус.- Москва : Институт ДИ-ДИК ; Изд-во ПСТБИ, 2003. - 576 с.; Концевич И. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси / И. Концевич. - Москва : Никея, 1993. - 225 с.; Киприан (Керн), архимандрит. Духовные предки святого Григория Паламы: Опыт мистической родословной // Богословская мысль. Париж, 1942. -Вып. 4.- С.102-131.; Киприан (Керн), архимандрит. Антропология святого Григория Паламы. Киев: Общество любителей православной литературы в честь свт. Льва, папы Римского, 2006. -434 с.

[22] Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего, игумена Сергиа чюдотворца. Списано бысть от Премудрейшаго Епифаниа / Подг. текста и ком. Д. М. Буланина, пер. на соврем. рус. яз. М. Ф. Антоновой и Д. М. Буланина // ПЛДР. XIV - сер. XV в. М., 1981, с. 256-429, 570-579; Выписано из послания иеромонаха Епифания, писавшаго к некоему другу своему Кириллу / Подг. текста, пер. на соврем. рус. яз. и ком. О. А. Белобровой // Там же, с. 444-447, 581-582; 3 у б о в В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. К вопросу о редакциях Жития Сергия Радонежского // ТОДРЛ - 1953-Т 9-С 145-158.

[23] Лихачев Д.С. История всемирной литературы. - М.: Наука, 1985. - Т. 3. - С. 461-462.

кв.jpg)