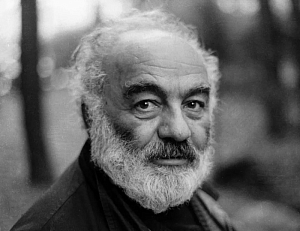

Сергей Иосифович Параджанов (1924-1990) – кинорежиссёр с мировым именем, сценарист и художник, народный артист Украинской и Армянской ССР, легенда советского кино.

«Самое страшное – прозреть прекрасное», – рассуждал мастер. И он не пропускал, видя красоту и созидая её вокруг себя даже в ситуациях, где её попросту нет.

…Параджанов – дитя Кавказа, армянин, который родился и вырос в Тифлисе. Его фильмы охватили культуру нескольких народов – славянскую («Тени забытых предков»), грузинскую («Легенда о Сурамской крепости»), азербайджанскую («Ашик-Кериб»).

Его похожие на ожившие картины и коллажи фильмы получили немало престижных наград на Европейских фестивалях.

Картины – «Тени забытых предков» и «Цвет граната» – принесли репутацию мастера «поэтического кинематографа» и мировую известность.

Дружил с мировыми знаменитостями – Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Ив Сен-Лораном, Жан-Люком Годаром, Андреем Тарковским, Владимиром Высоцким и многими другими.

«Совершенством красоты» называл фильмы Параджанова Микеланджело Антониони.

1999 год по решению ЮНЕСКО был «Годом Параджанова».

***

Сергей Иосифович Параджанов (настоящее имя и фамилия – Саркис Параджанян) родился 9 января 1924 года в Тифлисе (ныне Тбилиси).

Мальчик стал долгожданным сыном после дочерей Анны и Рузанны в армянской семье антиквара Иосифа и Сиран Параджанян.

От отца Сергей унаследовал любовь к красоте и изяществу, художественный талант, от матери – артистизм и энергетику, страсть к театрализованности.

Детство Сергея прошло в атмосфере, напоминающей музейный антураж и лавку старьевщика одновременно.

Повсюду дорогие статуэтки, старая утварь, ковры, картины и фотографии – всё это Параджанов сохранит в своём быту на долгие годы.

Не зря те, кто его знал, шутили, что Параджанов «живёт внутри натюрморта».

***

С 1932 по 1942 годы Сергей обучался в русской школе. Учился не блестяще, но некоторые предметы любил.

Интересовался естествознанием и историей, а врождённые таланты тянули к музыке, рисованию и литературе.

Особенно потрясли юношу «Ашик-Кериб» и «Демон» Лермонтова, «Бахчисарайский фонтан» Пушкина.

***

Великая Отечественная война вторглась в Тбилиси внезапно – ночными бомбардировками, вспышками и бомбами, после чего Сергей, обучавшийся в танцевальном кружке, решил ездить вместе с концертной бригадой по фронтовым госпиталям.

И, наверное, тогда в жизни Параджанова появилось понимание, что искусство спасает – от горя, от болезней, даже от смерти.

***

По окончании школы, в 1942 году, Сергей поступил на строительный факультет Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. Но быстро понял, что выбрал профессию не по душе.

Юношу тянуло к творчеству, он сдал документы в Тбилисскую консерваторию на вокальное отделение и в хореографическое училище при Оперном театре. Поступил и умудрялся учиться в двух вузах.

…В 1945 году, после Великой Отечественной войны, перевёлся из Тбилисской консерватории в Московскую, стал студентом прославленного педагога Нины Дорлиак.

***

Творческая жизнь столицы познакомила Сергея с кинематографом. Завороженный этим видом искусства, Параджанов оставил консерваторию и в 1946 поступил во ВГИК на режиссёрский факультет.

Он попал на курс украинского кинорежиссёра Игоря Савченко - учился с будущими мэтрами советского кинематографа Александром Аловым и Владимиром Наумовым.

Успехи студента педагог отметил и пригласил его ассистентом в картину «Тарас Шевченко». Параджанов вспоминал, что работа над этой картиной стала предпосылкой к фильму «Тени забытых предков», поскольку Савченко скончался, так и не завершив фильм. Сергею Параджанову крупно повезло - ему доверили завершить картину.

…В 1951 году его курс возглавил великий украинский кинорежиссёр Александр Довженко, сразу оценивший талант Сергея Параджанова.

***

В 1951 году Параджанов с отличием окончил ВГИК и уехал в Киев, где уже ранее начал работу на Киевской киностудия (с 1957 года – имени Александра Довженко) в качестве ассистента режиссёра.

Здесь он снимает свои первые картины: молдавскую сказку «Андриеш» (1954), социальную драму «Первый парень» (1958), мелодрамы «Украинская рапсодия» (1961) и «Цветок на камне» (1962).

Однако ни одной из этих работ Параджанов не доволен в полной мере. Он «прозрел» после фильмов Андрея Тарковского.

«Теперь я знаю, как снимать кино», – воскликнул он после премьеры «Иванова детства», осознав, наконец, что плёнку можно, по сути, превратить в полотно художника.

***

Эпохальным событием было суждено стать фильму «Тени забытых предков» (1964) Параджанова, снятому по одноимённой повести Михаила Коцюбинского.

…Картину называют историей гуцульских Ромео и Джульетты - Ивана из села Верховина и Марички из соседнего села, чьи семьи враждуют на протяжении многих лет.

Несмотря на сильное и чистое чувство, зародившееся между героями, вместе им быть не суждено. Маричка тонет в реке. Иван женился на красавице Палагне, но так и не может забыть свою любовь.

…Уникальная ситуация в истории советского кино – фильм снимали на украинском языке без дубляжа, а также впервые была применена техника перемешивания цветных и чёрно-белых эпизодов, фильтров и съёмка на инфракрасной пленке.

Фильм не дублировали для того, чтобы оставить характерный гуцульский говор и этническую атмосферу.

…Съёмки проходили в Ивано-Франковской области Украинской ССР – там, где была написана повесть Михаила Коцюбинского, где живут гуцулы.

Костюмы, музыка и декорации фильма максимально точно передают все особенности быта этого немногочисленного, но сохранившего древние традиции народа.

…Кульминацией фильма можно считать финал, в котором умирающий Иван в видениях воссоединяется, наконец, с любимой Маричкой – под звуки пастушьих песен он видит её в отражении воды в реке, ищет её в выжженном лесу и берет за руку.

…Это самый экспрессивный фильм Параджанова. «Тени» по праву считаются одним из наиболее поэтичных и метафоричных фильмов Сергея Иосифовича.

В картине доминирует изобразительное начало, причём особое место занимает новаторская работа с цветом, однако и мелодика гуцульской речи становится сильным выразительным средством. Для большинства эпизодов характерно стремительное внутрикадровое движение.

…После премьеры фильма (премия за лучшую режиссуру и приз на кинофестивале в Мар-дель-Плато, Аргентина, 1965; Кубок I Фестиваля Фестивалей в Риме, Италия, 1965; премия Британской киноакадемии за лучший иностранный фильм, 1965 и другие награды), мир тут же склонил голову перед гением, воспевшим любовь гуцулов и магическое таинство гуцульского края.

Параджанов получал поздравления от Феллини, Антониони, Куросавы, а Анджей Вайда на одном из кинофестивалей в знак благодарности встал перед создателем шедевра на колени и поцеловал ему руку. …В 2010 году сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал «Тени забытых предков» лучшей картиной в мире.

***

В 1967 году Параджанова приглашают на Ереванскую киностудию, где он работает над фильмом «Цвет граната».

Фильм посвящён армянскому поэту XVIII века Саят-Нова. Это – повествование скорее о жизни духа, нежели о внешних событиях биографии, не движение и развитие, а существование, созерцание.

Это – поэтическое, бессюжетное и в каком-то смысле даже немое кино, в кадрах которого оживают описанные в лирике Саят-Новы образы, а история его жизни показана в нескольких метафорических миниатюрах.

Перед глазами зрителя проходят три жизненных этапа поэта – детские годы, юность и зрелость. В фильме нет диалогов героев и закадрового монолога. Вся ценность картины исключительно в богатстве и самобытности изображения.

В роли музы - одновременно и первой возлюбленной поэта, и жены, и той, которой были посвящены многочисленные любовные поэмы – великая грузинская актриса Софико Чиаурели.

В этой работе Параджанов – скорее художник, нежели кинорежиссёр – создает почти гипнотическое действо, лишь условно разделённое на главы цитатами из произведений Саят-Новы.

Кадры обретают почти полную статику, отчего малейшее движение внутри них воспринимается как событийный взрыв.

Предметы, представляющие подлинную историко-этнографическую ценность, работают наравне с актёрами.

***

В 1980-е годы Параджанов работал на киностудии «Грузия-фильм», где совместно с Давидом Абашидзе поставил «Легенду о Сурамской крепости» (1984).

В основу сюжета этого фильма легла грузинская легенда о юноше, которые пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою страну.

Предсказание гласило, что стена строящейся крепости не обрушится, если в неё будет замурован самый прекрасный юноша.

И только после того, как герой вызвался исполнить предначертанное, жители города смогли достроить защитное сооружение и остановить нашествие иноземных захватчиков.

Здесь, как и в «Цвете граната», многие сцены напоминают живописные произведения, фантастические и нереальные, другие - воспроизводят древние обряды, с музыкой, танцами и диковинными костюмами.

Язык нового шедевра Параджанова, развивая найденное в «Цвете граната», стал ещё более изощрённым.

***

В 1988 году Параджанов снял фильм «Ашик-Кериб». В его основу легла хорошо известная нам со школьных времён одноименная сказка Лермонтова, которая, в свою очередь, написана на основе азербайджанской народной сказки.

Бедный музыкант полюбил дочь богача и поклялся странствовать семь лет, чтобы заработать денег и стать ей достойным женихом.

Отправившись в путь, он попадает во дворец султана, которому поёт о своей любви и своих злоключениях, а правитель за это одаривает его золотом.

Семь лет Ашик-Кериб живёт во дворце в роскоши. Тем временем в родном селе его считают утонувшим: мать – в главной женской роли вновь Софико Чиаурели – от горя теряет зрение, а возлюбленная готовится к свадьбе с другим.

Встретив незнакомца на белом коне, Ашик-Кериб получает от него волшебное средство, благодаря которому переносится в свою деревню, где исцеляет мать и возвращает свою любимую.

Картина стала последней, которую Параджанову удалось закончить при жизни – он посвятил её памяти Андрея Тарковского.

В 1989 году фильм «Ашик-Кериб» был отмечен специальным призом жюри Международного кинофестиваля в Стамбуле.

В 1990 году эта картина завоевала сразу три премии «Ника» - в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссёр», «лучшая работа художника-постановщика».

***

Параджанов - не только знаменитый режиссёр, но и яркий и самобытный художник, скульптор, дизайнер.

Его коллажи известны всему миру. Параджанов говорил: «Коллаж – это спрессованный фильм».

Первые «спрессованные фильмы» стали появляться в середине 1950-х и постепенно обрастали всё большим количеством деталей, усложняясь до объемных композиций и кропотливо собранных «мозаик».

Бусы, стекло, парча, икебана, лоскутные композиции, куклы, шляпы, буквально из всего, что попадало под руку, даже мусор в руках художника превращался в предмет искусства.

Коллеги Сергея Параджанова вспоминают: всё, чего касались его руки, можно было вставить в раму, всё это было произведением искусства.

И свои фильмы Параджанов ставил как ожившие картины. Все годы, когда он не снимал кино, продолжал творить – рисовать, создавать композиции.

…Пластику персонажа режиссёр искал в скульптуре. И лишь потом – долгие и мучительные поиски подходящего актёра, а как следствие – парадоксальное решение.

…На съёмках не признавал бутафории - всё только подлинное. Из-за этого его фильмы в шутку называли «идеальным комиссионным магазином».

…Параджанов любил фотографироваться и часто придумывал сюжеты снимков. Многие его известные фотографии – это совместный труд фотографа и самого художника.

***

В 1989 году его вновь пригласили на киностудию «Арменфильм». Последним фильмом, над которым Параджанов начал работать уже будучи смертельно больным стала автобиографическая картина «Исповедь». К этой ленте он шёл всю жизнь, и она должна была стать прощанием мастера.

В мае 1989 года в Тбилиси умерла его сестра Анна, и съёмки «Исповеди» пришлось отложить.

7 июня 1989 года был день съёмок фильма «Исповедь». Всего было отснято 300 метров, как шутил сам Параджанов – «триста метров меня».

Когда снимали сцену похорон маленькой девочки, у него из горла пошла кровь. И этот день стал, увы, последним днём мастера на съёмочной площадке. Снять фильм он не успел.

В октябре 1989 года его привезли в Москву и положили в Пироговку. Там ему сделали операцию – удалили лёгкое.

Увы, это не помогло – опухоль дала метастазы. Тогда друзья посоветовали лечь в известную клинику в Париже.

22 мая 1990 года по приглашению правительства Франции он вылетел на лечение в Париж, переборов опасения – здесь от рака скончался его друг Андрей Тарковский. Но, несмотря на лечение во Франции, дни Параджанова были сочтены.

***

Он очень боялся умереть в чужой стране. Буквально за несколько часов до смерти медицинский борт доставил Параджанова из Парижа в Ереван, где 20 июля 1990 года мастер скончался.

25 июля 1990 года во время похорон за гробом Параджанова следовала многочисленная толпа поклонников, родственников, коллег и среди них было много тех, кто не понимал творчества мастера при жизни.

Он был погребён в Пантеоне героев армянского духа парка имени Комитаса в Ереване рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими деятелями искусства, литературы и науки Армении.

***

В Ереване в память о нём открыт дом-музей, в котором Параджанов, увы, не пробыл ни одного дня.

Недостроенное двухэтажное здание по дороге в ущелье Раздан в Ереване он получил в начале 1980-х. Однако к тому времени, когда мастер готов был его достроить, грянуло Спитакское землетрясение.

Открыли музей в 1991 году, в годовщину смерти Сергея Иосифовича.

***

В январе 1993 года в Москве состоялась первая персональная посмертная выставка художественных работ Параджанова.

В сентябре 2012 года коллажи Параджанова из фотографий, рисунков и ёлочной мишуры были представлены на выставке «Сергей Параджанов. Дом, в котором я живу», прошедшей в московском выставочном зале «Новый Манеж».

***

Ему посвящён ряд документальных фильмов: «Сергей Параджанов» (режиссёр Фотос Ламбринос, Греция), «Параджанов. Партитура Христа до-мажор» (режиссёр Юрий Ильенко), «Бобо» (режиссёры Нарине Мкртчян, Арсен Азатян), «Сергей Параджанов» (режиссёр Патрик Казальс, Франция), «Кухня пристрастий» (режиссёр А. Добровольский), «Маэстро» (режиссёр Александр Кайдановский), «Театр Параджанова» (режиссёр Евгений Татарец), «Сергей Параджанов. Посещение» (режиссёр А. Серых), «Параджанов. Реквием» (режиссёр Холлоуейя, США), «Я снимаю гениальный фильм» (режиссёр В. Луговской). «Параджанов: последний коллаж» (режиссёр Р. Геворкян), «Ночь в музее Параджанова» (режиссёр Роман Балаян).

Фильм его друга Михаила Вартанова «Параджанов: Последняя весна» (1992), в котором сохранился оригинальный негатив незавершенной «Исповеди», получил премию Российской академии кинематографических искусств.

***

Параджанов – один из самых загадочных кинорежиссёров XX века. Вся его жизнь и творчество была тайной.

Ритуалы и символы – язык его кинематографа. А жизнь мастера давно стала мифом, сотканным из слухов, историй и кинокадров.

В его жизни фантазия и реальность поменялись местами. Никто до сих пор не может с полной уверенностью сказать, какие из его историй правда, какие вымысел!

Сам Параджанов, мистификатор, волшебник, гений или безумец, не только не вносил ни доли ясности, а наоборот – превращал всё окружающее в сказку и попросту бежал от серости жизни к иллюзии, цвету, им же придуманному раю.

Киновед Вячеслав Шмыров:

«Жизнь же Параджанова очень мифологична. Многие истории о себе он придумывал сам. Потом их стали повторять другие люди. И возникло какое-то невероятное поле фантазий, совершенных несуразностей. И дальше этого будет ещё больше».

…Кинорежиссёра называли эпатажным и всегда ждали от Параджанова чудных выходок не только в кино, но и в жизни. Без этого Сергей Параджанов не стал бы ПАРАДЖАНОВЫМ.

Параджанов говорил: «Я – сумасшедший старик, рисующий цветы».

***

«Гений кино XX века», «человек уровня эпохи Ренессанса» – эти слова прозвучали в его адрес уже после смерти. Все, кто был с ним знаком, отмечают, что Параджанов был удивительный человек.

Софико Чиаурели, которую Сергей Параджанов боготворил, говорила про мастера:

«Я жалею людей, которые не знали Сергея, не были с ним знакомы и не прикасались к этому потрясающему, гениальному, сумасшедшему. Он был сумасшедший, но он был гений».