На первый взгляд, зал русского православного искусства в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева не такой уж большой, но, когда начинаешь ходить по нему, понимаешь, насколько он, на самом деле, много вместил. Старинные иконы, потиры, напрестольные Евангелия, кресты и много чего еще… Это действительно сокровищница. И о ней нам расскажет старший научный сотрудник Радищевского музея, искусствовед Лидия Красноперова.

— Вы правы, это всегда особенность музея — в небольшом пространстве концентрируются время, история, судьбы… В этом зале Вы видите, конечно, далеко не всю коллекцию русского православного искусства, которая скопилась за время существования музея, но лучшее, самое ценное мы стараемся сделать доступным для людей. Вы верно заметили, что здесь открывается безграничное поле для нашего возрастания. Можно потеряться среди разнообразия: большое напрестольное Евангелие и маленький нательный крест, миниатюрные иконы для дома и крупные храмовые образы и даже целый иконостас. Человеку, привыкшему видеть иконы в храме, покажется странным, почему здесь выставлены оклады без икон, ведь за окладами должны быть лики святых. Но мы просто не знаем, что стало с теми иконами.

В связи с этим нужно вспомнить, как и когда эти предметы попали в музей. Почему они здесь оказались? Это следы великого разрушения культурного материка, от которого остались «осколки». Спасибо людям, которые, подвергаясь опасности, спасали эти сокровища и приносили их в музей. Некоторые имена нам известны. Например, краеведы, братья Александр и Виктор Леонтьевы в 1920–1930-е годы обследовали сохранившиеся храмы и усадьбы Саратовской губернии. Непонятным нам теперь способом, при бездорожье и отсутствии транспорта, они смогли спасти многие культурные ценности.

Мы видим, что этот зал тесно заполнен: стены заняты иконами, внизу стоят витрины, и в них, кроме икон, можно увидеть также различные предметы старинной церковной утвари. Возникает закономерный вопрос: откуда все это? Чаще всего мы не в состоянии на него ответить. В послереволюционные годы национализированных ценностей поступало очень много, и записи о них краткие. Практически не бывает сведений о прежнем местонахождении вещей. Это казалось неважным тогда. Только сейчас нам стало это интересно: пришло «время собирать камни».

В этом зале, я думаю, не надо спешить и пытаться пройти его за один раз. Каждый предмет очень интересно рассматривать, стараться представить, откуда он. Любознательный человек найдет здесь возможность, благодаря этим сохранившимся предметам, представить великую и цельную картину религиозного мира нашего Отечества.

— Как формировалась коллекция церковного искусства в целом? Когда в музее появились первые церковные предметы, и как коллекция впоследствии пополнялась? Какими путями происходили эти приобретения?

Боголюбов передал музею иконы, которые сопровождали его на протяжении всей жизни. Он завещал их нам как драгоценность. По ним становится ясно, как тесно человек позапрошлого века связывал свою жизнь с верой и Церковью.

Большие храмовые иконы поступали из Государственного музейного фонда и разных других источников, куда стекались ценности, конфискованные в разоряемых монастырях и храмах, не разворованные и не уничтоженные в неразберихе революции. Многое передавалось из церковно-художественного отдела, который существовал при краеведческом музее Саратова в первые годы советской власти. Этот отдел был расформирован в 1930 году. В те годы многие предметы поступали к нам без каких-либо сведений об их происхождении, ведь в атеистическом государстве формировалось убеждение, что церковные ценности никогда не понадобятся советским людям.

Многие люди участвовали в деле спасения церковных ценностей. Например, в 1970‑е годы один из жителей города Петровска сообщил нам, что в Петровском краеведческом музее под угрозой разрушения находятся деревянные скульптуры, происхождение которых в точности неизвестно. Предположительно, это работы крестьянских резчиков, бытовавшие в православных храмах мордовских сел. Для мордвы древесная резьба была более понятным делом, чем живопись. Основная тема этих резных образов — скорбящий Христос, увенчанный тернием, сидящий в темнице. Лик Спасителя, разрез глаз, широкие скулы выдают происхождение резчиков, потомков степных кочевников. Около двадцати этих деревянных скульптур были перевезены в Саратов и отреставрированы в нашем музее. Значительная их часть осталась в Радищевском музее, другая передана в Петровск.

— Есть ли у вашей коллекции своего рода сердце? То, что можно назвать ее основой, то, без чего она потеряла бы свою значимость?

— Разумеется, значимость коллекции православного искусства определяется, прежде всего, древней иконописью, это самое главное ее богатство. Предметы церковной утвари — старинные кадила, потиры, лжицы, дискосы, искусно прочеканенные оклады — тоже представляют частицу великой и единой культуры, ведь они участвовали в богослужении. Многие люди с удовольствием рассматривают мастерски исполненные изделия из металла и перламутра. Однако в музее, как и в храме, мы воспринимаем, прежде всего, святые образы. Каждый из них уникален. Говорить об иконах трудно. Легко рассказать сюжет, но как раскрыть дух образа? Рассказываешь о технике, о красках, об иконописной традиции на Руси и каждый раз с ужасом осознаешь, как между твоими словами ускользает сущность. Иногда я произношу слова молитвы: «Богородице, Дево, радуйся». Хоть это и воспринимается с удивлением, но обязательно вызывает ответную реакцию. Пути к сердцу и сознанию современного человека разные. Мы стараемся, чтобы люди ощутили благость, которую иконы целомудренно в себе хранят.

Среди храмовых образов один кажется особенно значимым: список с чудотворной иконы Богоматери Тихвинской. Эта икона старше нашего города лет на 50! В инвентарную книгу ее записали в 1953 году вместе со многими другими, которые лежали в хранении, но не значились в документах музея. Возможно, таким образом сотрудники музея спасали иконы от уничтожения.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Тихвинском образе. Что о нем известно? Откуда эта икона?

Когда икона появилась на саратовской земле, неизвестно. Она относится, скорее всего, к числу тех святынь, которые поступили в наш музей из разоренных храмов и монастырей Саратова в 1920–1930-е годы. Сведений о ее прежнем пребывании не имеется. Где она была написана, тоже неизвестно. Были предположения, что на Севере, другие видели признаки московской школы. Пользуясь практически только одной охрой, самой доступной и часто встречающейся в природе краской разных оттенков коричневого, от золотистого до темно-красного, мастер, создававший этот образ, достиг совершенства и полноты. Заметьте также, как бережно здесь использовано золото. А голубая краска, дорогая и редкая, положена с большой премудростью: узкой полоской она отмечает лик Богородицы.

В этой иконе, как и в любом великом произведении, очень важен ритм. Он создается всеми средствами художника: линией, цветом, формами. Направляющие линии в изображении не завершаются в его пределах, как бы связывая образ с миром, безграничностью времени и пространства. К тому же, посмотрите, как эти линии поют! Это молитва, которая идет, не кончаясь. В «Тихвинской» особенно ясно видна премудрость древнего иконописания.

Однажды я вела экскурсию для воскресной школы из храма Святой Софии, которая находится на территории психиатрической больницы. Детей было около двенадцати. И вот когда мы подошли к иконе Богородицы «Тихвинская», преподаватель этой школы попросила у меня разрешения потихонечку спеть. Это возможно, когда в музее не очень много людей. Дети стояли маленькой группкой возле иконы и тихо пели три раза: «Богородице, Дево, радуйся». А я неотрывно смотрела на Ее лик, и мне показалось, что он меняется, будто Она слышит этих детей… Почему бы и нет, если икона чудотворная?

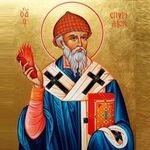

— В самом деле, эта икона, хоть она и небольшая, привлекает внимание своей особой благообразностью и простотой. Икона поступила в музей в 1922 году из Государственного музейного фонда. В музее она определяется как произведение новгородской школы. Мы видим, что фигура святителя Николая на ней главная, а вокруг него изображены другие святые: мученики Флор и Лавр, святитель Власий Севастийский, святые бессребреники и целители Косма и Дамиан, архидиакон и первомученик Стефан. Видимо, это семейный образ: эти святые соименны членам некоей русской семьи XV века. Святитель изображен здесь, как положено: «седоват, кручеват, в руке Евангелие, благословляет». Легко заметить, что этот образ отмечен особым благородством. Все на нем просто, значительно, строго. Образ легко узнаваем, но совсем не похож на портрет конкретного человека. Художник здесь далек от желания передать иллюзию живого человеческого взгляда, хотя многим этот принцип — «как в жизни» — кажется достоинством. Взгляд святого будто обращен одновременно и внутрь себя, и к тебе, предстоящему, и куда-то вдаль, в бесконечность. Ты предстоишь и молишься сейчас, и святой слышит тебя. Удивительно, как возле этой иконы человек ощущает свою причастность к жизни бесконечной. Дело, конечно, не в особом умении живописца, а в качестве его веры, от которой и происходят внутренняя глубина и великая простота.

— В зале есть икона Богородицы «Неопалимая Купина», которая относится к глубоко символичным изображениям. Расскажите, пожалуйста, об иконографии этого образа.

Когда наши экспедиции в 70-е годы обследовали деревни Саратовской области, в сельских домах они часто встречали именно образ Богородицы «Неопалимая Купина». В крестьянском деревянном доме, крытом соломой, самым большим страхом был страх пожара. Поэтому образ, который традиционно считался защитой от этой беды, был необходим в каждом доме.

На этой иконе очень понятно выражена ее суть. Богоматерь изображена в синем, цвета воды, ромбе, символизирующем несгораемый куст. Стороны ромба указывают на четыре стороны света, то есть на весь мир. Красные треугольники похожи на языки пламени. Круг, квадрат, крест — древние символические знаки, возникли еще в дописьменную эпоху, и уже тогда они несли в себе мировые смыслы.

На обороте иконы есть надпись, из которой мы узнаем, что этот образ принадлежал нашему земляку Даниле Спирину, который приобрел его в 1876 году в Москве, в мастерской собирателей и реставраторов М. Дикарева и И. Чирикова. Помимо этой иконы, еще три превосходных образа классического русского иконописания оказались в нашем музее благодаря Спирину, у которого они, видимо, были в свое время реквизированы.

— В этом зале представлены иконы самого разного времени. Среди них — две иконы Илии-пророка в пустыне, одна из которых XVI века, другая XVII. Каждая из них по-своему интересна, но их иконографии различаются. Расскажите, с чем эта разница связана?

Вторая икона пророка Илии происходит из Ярославля. Фигура пророка, восседающего среди пейзажа, занимает все поле изображения. Илия похож на героя русских сказок, богатыря, мудреца… Мы не видим здесь клейм: эпизоды жития вписаны в одно пейзажное пространство. Илию окружает различная живность, а сам пейзаж не пустынный, а зеленый, ярославский. Мастера, которые независимо друг от друга писали эти два образа, ориентировались на один и тот же иконописный канон, но мы видим на их примере, насколько канон был подвижен, поэтому он ничуть не препятствовал творческому осмыслению библейского образа.

— В зале православного искусства нельзя обойти самый большой экспонат — иконостас из 30 икон, занимающий целую стену, происходящий из храма села Тучково Владимирской области. Как же он оказался в нашем музее?

Праотеческий и пророческий чин составляют иконы-двурядицы. Обратите внимание: ветхозаветные праотцы и пророки там, наверху, находятся в состоянии особого беспокойства, непрерывного движения телесного. Кажется, они бегут, торопятся куда-то. А Господь Вседержитель, восседающий в центре, спокоен. Он возглавляет деисусный чин. На этой же твердой оси спокойствия находятся Богоизбранная Отроковица, Иоанн Предтеча и святые Нового Завета. Ими истина найдена, поэтому они никуда не «бегут». Они обращены ко Христу с молитвой, глубокой, сосредоточенной и тихой.

— Мне кажется, православному человеку привычнее видеть иконы не в музее, а в храме, где он может помолиться и приложиться к ним. В музее же ему это недоступно, ведь тут икона — это, прежде всего, произведение искусства, находящееся под охраной. К ней не приложишься, да и музейная обстановка не всегда располагает к молитве. Как христианину преодолеть такую нестыковку, если она вдруг возникает?

— Я думаю, к этому стоит относиться так: есть храм, в котором все располагает к молитве, туда человек приходит именно для того, чтобы обратиться к Богу, и есть музей, куда приходят разные люди, не только церковные, для которых интересны, прежде всего, памятники истории и произведения искусства. То есть здесь, в музее, раскрывается еще одна важная сторона религиозного искусства. Рассматривая отобранные памятники, представленные в музее, можно обратить внимание на то, как эти иконы написаны, как в каждой из них отразилась эпоха. Проникая, таким образом, в мир иконописи еще и с этой стороны, мы можем почувствовать глубину той веры, которой обладали наши соотечественники в те далекие времена. И заметьте, какой чистоты была эта вера, раз на свет появились такие образы, как Богоматерь «Тихвинская».

— Скажите, в чем Вы видите смысл Вашей работы? Есть ли у Вас определенная миссия?

— Помню, однажды моя коллега поделилась со мной своими сомнениями: «Нужна ли наша работа? Зачем она?». Это был непраздный вопрос. И ответ на него я, в конце концов, нашла для себя: я увидела ту линию, которой придерживалась, на самом деле, всегда, просто не осознавала этого. Эта линия — нравственная, христианская, основная, то есть та, которая ведет к Богу, к Источнику нашей жизни. Я вижу, как люди нуждаются в этом сейчас: как часто можно видеть в их глазах опустошенность, как необходимы им важные смыслы. И вот когда ты осмысливаешь свою работу, когда ставишь перед собой задачу помогать людям эти важные смыслы находить, тогда тебе многое открывается. Твоя собственная жизнь наполняется тогда большим смыслом.

— Очень хочется узнать о Вашем личном отношении к тем иконам, которые мы можем видеть в этом зале.

— Что касается моего личного отношения к этим иконам, то, как ни странно, и сейчас, спустя много лет работы в музее, я, подходя к любому из образов, ощущаю его как тайну и бесконечность. Я искренне благодарна, что мне выпала судьба приходить в Радищевский музей каждый день. Музей — это путь познания, и нет ему конца. Недавно я услышала слова, сказанные кем-то в прошлом: «Искусство и все в искусстве говорит о Царстве Небесном». Я уверена, что это так, ведь в музее всегда есть возможность сказать о Христе.

Журнал "Православие и современность", № 45 (61)

Лидия Краснопёрова, Беседовала Кристина Никитина

Источник: Православие и современность