Такой титул присвоил себе выдающий инженер и учёный в области механики и теплотехники Павел Дмитриевич Кузьминский. А его «державой» был необитаемый остров на Дунае, по которому проходила граница между Болгарией и Румынией. «Царём» он оказался не по своей воле.

С 1884 г., вскоре после завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и освобождения Русской Армией от османского гнёта Болгарии, ушедший в отставку корабельный инженер-механик Кузьминский вместе с группой русских специалистов помогал этой стране становиться на ноги. Служил он в г. Русе старшим механиком Болгарской флотилии и превратил её хоть и в небольшой, но боеспособный флот, основал там первую морскую библиотеку, первый военно-морской музей и Болгарское техническое общество, да ещё преподавал механику в Земледельческом училище.

С 1887 г. отношения Болгарии с Россией стали ухудшаться (ранее Александр III отказался помогать болгарам в их войне с сербами), и в 1888 г. дело дошло до разрыва – болгарское правительство потребовало, чтобы русские офицеры покинули страну в трёхдневный срок («братушки» ещё тогда элементарным чувством благодарности не отличались). Русский Царь, в свою очередь, пообещал всех русских, кто в установленный срок не уедет из Болгарии, лишить российского гражданства. В это время Кузьминский был в море, где проводил испытания корабля, а когда вернулся, оказался болгарским преступником, лишённым российского гражданства. Скрывался он на упомянутом острове почти год. Если туда прибывала болгарская полиция, прятался на румынской стороне, а если румынская – на болгарской. В конце концов, он сумел переправить прошение Императору, гражданство его было восстановлено, и он вернулся в Россию.

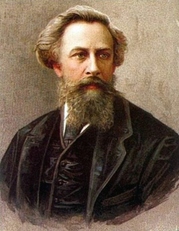

Родился П.Д. Кузьминский в 1840 г. в ст. Усть-Лабинской на Кубани, в 1864 г. окончил Морской корпус, затем Корпус инженеров-механиков, и последующие двадцать лет жизни отдал Российскому Флоту. Товарищи по службе отмечали его исключительную дисциплинированность, высокий профессионализм и прекрасные организаторские способности. В те годы, кроме непосредственно служебных обязанностей, Павел Дмитриевич много времени и сил отдавал творческой работе.

Он изобрёл, сконструировал и успешно опробовал первый в мире гидравлический динамометр – прибор для измерения силы или момента силы, основанный на вымещении силой жидкости из цилиндра (эти приборы стали наиболее широко использовать для измерения крутящего момента турбовинтовых двигателей в самолётах, а образец первого прибора хранится в Центральном военно-морском музее). Он первым в мире предложил использовать угольную пыль, которую ныне широко применяют в паровых котлах, металлургических печах и других тепловых агрегатах. Он первым в мире доказал эффективность сжатия рабочей смеси в двигателях внутреннего сгорания. Он разработал тетраэдровидную форму судового корпуса и построил шлюпку, которая показала лучшую манёвренность и более высокую скорость, чем шлюпка с традиционным корпусом. Вместе с Д.И. Менделеевым он занимался исследованиями вязкого трения (трения смазанных твёрдых тел).

По возвращении в Россию Павел Дмитриевич устроился на Балтийский судостроительный завод. Работая там, он изобрёл и впервые в мире сконструировал газовую турбину радиального типа, став создателем огромной области техники. Он разработал также оригинальную конструкцию камеры сгорания топлива для турбины, названную им «газопарородом», Газотурбинные двигатели ныне широко используют в реактивной авиации и в морском флоте, а газотурбинные установки – в электростанциях, на станциях перекачки нефти и газа и во многих других областях промышленности. С инженером Пашининым он начал работы по созданию первого в мире прямоточного парового котла с принудительной вентиляцией. Много сил он отдал созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха и был одним из организаторов Воздухоплавательного отдела Императорского Русского Технического Общества.

20 апреля исполняется 125 лет со дня смерти Павла Дмитриевича Кузьминского. Он опережал своё время на 20–25 лет, но напоминают сегодня об этом гении только две мемориальные доски – одна, очень-очень скромная на доме №37 6-й линии Васильевского острова в Петербурге, где он жил, другая, побогаче (с барельефом), – на доме, где он жил в Болгарии. Что поделать, такова у нас традиция – хорошо помнить киноартистов и спортсменов, хуже полководцев, ещё хуже государственных деятелей и совсем плохо учёных и инженеров.

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской