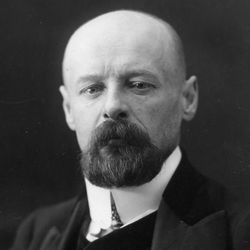

Сто лет назад, 18 мая 1915 года состоялись испытания вездеходной машины, разработанной конструктором Александром Пороховщиковым (1892‒1941). Машина, получившая название «Вездеход», вполне могла стать «первым русским танком» - как ее часто называют в литературе, поскольку проект Пороховщикова предусматривал возможность бронирования и оснащения ее вооружением, однако танком ей стать так и не довелось.

Автор проекта, вспоминая об идее создания вездехода, писал: «На поле шло учение новобранцев. Глядя на солдат, перебегавших цепью, я подумал: невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага. А что, если послать на штурм окопов не людей, беззащитных против свинцового ливня, а машину, одетую в броню, вооруженную пулеметами... Конструктивное решение я увидел в постановке бесконечных лент или гусеничных ходов тракторного типа...». В связи с этим инженер-конструктор, уже известный к 1914 году как авиатор и создатель первого в мире двухбалочного самолета-разведчика (первый свой самолет Пороховщиков построил в 18-летнем возрасте!), обратился в ставку Верховного главнокомандования с предложением оригинального проекта быстроходной боевой гусеничной машины для движения по бездорожью. 9 января 1915 года Пороховщиков представил начальнику снабжений Северо-Западного фронта генералу Н.А.Данилову готовые чертежи и смету постройки боевой машины, названной «Вездеход».

Через четыре дня проект получил одобрение, на его реализацию из казны было выделено более 9,5 тысяч рублей и с 1 февраля в рижских мастерских завода «Руссо-Балт» началось строительство опытной модели вездехода. А уже 18 мая 1915 года Пороховщиков испытал свою машину в деле. Скорость «Вездехода» оказалась по тем временам рекордной - 25 км/час (такой скоростью не обладали ни английские, ни французские танки), но первое испытание показало и наличие недоработок, которые были исправлены к 20 июля 1915 году, когда на полковом дворе казарм Нижегородского полка состоялась официальная презентация «Вездехода».

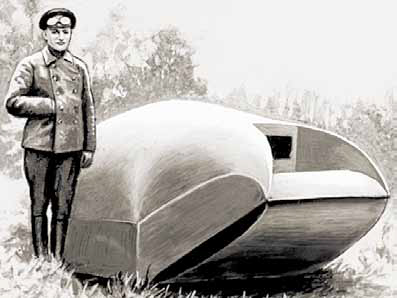

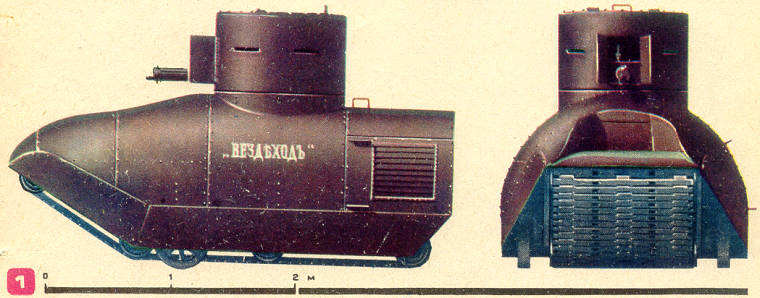

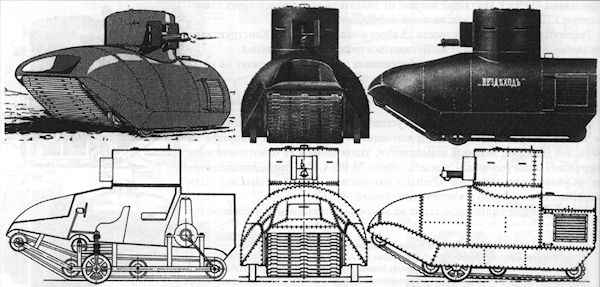

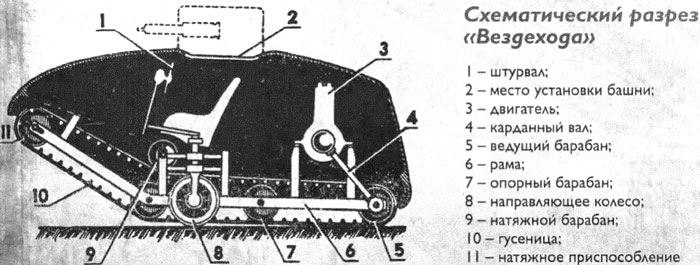

Что же представляла собой эта «чудо-машина»? Длина самохода составляла 3,6 метра, ширина - 2 метра, высота (без башни) - 1,5 метра, вес - около 4 тонн. Сварной каркас вездехода опирался на одну широкую гусеницу из прорезиненной ткани, натянутую на четыре пустотелых барабана, причем передний барабан был заметно приподнят над опорной поверхностью. Пятый барабан прижимал гусеницу сверху. Задний барабан был ведущим, вращение на него передавалось через коробку передач и карданный вал от карбюраторного двигателя мощностью 10 лошадиных сил. По бокам от гусеницы «Вездехода» помещались две поворотные колонки с небольшими колесами, которыми водитель управлял с помощью штурвала.

Но несмотря на правильный ход мыслей, Пороховщикову так и не удалось сделать из своего детища суровую боевую машину. Механизм поворота, как показали испытания, был ненадежным, в результате чего вездеход застревал; конструкция ходовой части также была признана несовершенной, поскольку гусеница нередко соскакивала с барабанов. Вместе с тем, продолжая работать над этим проектом, Пороховщиков опережал свое время: усовершенствовав свою машину, он сделал ее колесно-гусеничной, что позволяло «Вездеходу» ехать по дорогам как обыкновенному автомобилю, а в случае появления на пути препятствий, переползать через него при помощи гусениц. Новшествами были и водонепроницаемый корпус машины, что позволяло ей преодолевать водные преграды, а также особая многослойная броня, разработанная Пороховщиковым. В самоходе Пороховщикова для поворота впервые были применены бортовые фрикционы - механизмы, которые в дальнейшем стали устанавливать на большинстве танков.

Новые испытания усовершенствованной машины состоялись в конце декабря 1915 года. «Вездеход» уже достигал скорости 40 верст в час, что было исключительно высоким показателем. Но несмотря на это финансирование проекта было прекращено, поскольку «построенный экземпляр "Вездехода" не выказал всех тех качеств, которые обусловлены докладом № 8101, например, не мог ходить по рыхлому снегу глубиной около 1 фута (30 см), а испытания хода по воде сделано не было...». В связи с этим от дальнейших работ по усовершенствованию «Вездехода» решили отказаться, а от конструктора потребовали компенсировать государственные траты на разработку боевой машины, составлявшие к тому времени уже боле 18 тысяч рублей.

Между тем, осенью 1916 года в печати появились первые сообщения о применении англичанами в битве на Сомме нового оружия - «сухопутного флота», состоящего из боевых «лоханей» - танков. Одно из британских изданий в статье «Сухопутный флот» писало в те дни: «...Несомненно, что в этом деле мы первые. Теперь эта дьявольская машина принадлежит нам и только нам». А вскоре танки появились и у немцев.

Появление нового вида оружия, наводившего страх на противника, вызвало обеспокоенности российских военных властей, не имевших в своем распоряжении ничего подобного. Лидер фракции правых в Государственной Думе профессор С.В.Левашев в одной из своих речей так выражал общую обеспокоенность техническим отставанием России: «...Нам известно, что наш хитроумный и коварный враг делает как раз теперь последние и чрезвычайные усилия, чтобы вырвать победу из наших рук. Так, например, "Русский инвалид" сообщает, что германцы усиленно заняты сейчас разработкой вопроса о создании нового чуда техники - гигантских боевых передвижных машин на подобии английских лоханей. Германцы решили превзойти англичан постройкой этих лоханей, представляющих собой настоящие сухопутные броненосцы. Пленные австрийцы и германцы уверяют, что эти броневые левиафаны будут скоро изготовлены и должны появиться на нашем фронте, где немцы рассчитывают при помощи их иметь больший моральный успех, чем на западном фронте».

Откликаясь на появление у британцев нового вида военной техники, одна из влиятельнейших российских газет «Новое время» 29 сентября 1915 года опубликовала статью А.Пороховщикова «Сухопутный флот - русское изобретение», в которой главное военно-техническое управление (ГВТУ) обвинялось в задержке работ по созданию русского танка. Пороховщиков сообщал начальнику ГВТУ: «24 декабря 1914 г. мною был представлен Главному начальнику снабжений Северо-западного фронта проект изобретенного мною "Вездехода" - точного прототипа нынешних "лоханей" (т.е. танков. - А.И.) английского сухопутного флота». А когда в январе 1917 г. начались переговоры с о закупках гусеничных боевых машин в странах-союзницах, конструктор представил в ГВТУ проект и модель «Вездехода №2».

Обновленный вариант самохода Пороховщикова уже представлял собой боевую машину с экипажем в 4 человека и «броневой рубкой». Последняя состояла из трех независимо вращающихся поясов с пулеметом «Максим» в каждом. Еще один «Максим» крепился в лобовом листе корпуса. В отличие от предшественника, «Вездеход №2» был оснащен более совершенной ходовой частью: при движении по дороге с твердым покрытием «Вездеход №2» опирался на грунт только колесами и двигался, как автомобиль, так как гусеница перематывалась вхолостую, а на рыхлой почве, когда колеса погружались в грунт, начиналось движение на гусеничном ходу. Также Пороховщиков ввел следующее новшество - «броневую рубку» из трех независимо вращающихся поясов. Но ввиду «наличия огромного количества насущных дел» ГВТУ рассмотрело этот проект только 20 сентября 1917 года. Относительно танка был высказан целый ряд замечаний, а в заключении говорилось, что «проект "Вездехода" конструктора Пороховщикова в его настоящем виде не заслуживает никакого внимания».

В итоге, «первый русский танк» так и не пошел в производство. Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война надолго остановили разработки в этом направлении. Судьба же изобретателя «первого русского танка» сложилась трагически. После прихода к власти большевиков, А.Пороховщиков передал свой авиазавод государству, а сам в качестве летчика сражался в рядах Красной армии. В 1919‒1923 г. он продолжил конструкторскую деятельность, создавая учебные самолеты П-IV бис, П-IV 2бис, П-VI бис. Затем Пороховщикова арестовали, сослав в Соловецкий концлагерь, где он занимался проектированием гидросооружений для Беломорканала. Выпущенный на свободу перед началом Великой Отечественной войны Пороховщиков был направлен на работу в Автобронетанковое управление РККА, но уже 20 октября 1940 года конструктора снова арестовали и приговорили к расстрелу по ложному обвинению в шпионаже. 28 июля 1941 года приговор был приведен в исполнение.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук