Сегодня Святая Церковь чтит память небесного покровителя русских воинов и русских монархистов Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия. Великомученик Георгий, один из самых чтимых на Руси святых, покровитель Москвы и Русского государства, был родом из Каппадокии (Малая Азия). Он поступил на службу в римское войско и вскоре проявил себя как талантливый военачальник. Высоко отмеченный императором Диоклетианом, св. Георгий не прельстился этим и резко восстал против гонений на христиан, воздвигнутых правителем-язычником. За этот он был подвергнут жесточайшим мучениям, однако укрепляемый Знамениями Небесными, воин Христов мужественно переносил изощренные издевательства, в результате чего во Христа уверовала и супруга императора – императрица Александра, ставшая христианкой. Тщетным оказалось и предложение Диоклетиана разделить с ним царскую власть. Тогда, в 303 г., св. Георгий был приговорен к смертной казни через усекновение главы. Воссоединившись с Воинством Небесным как Победоносец, св. Георгий прославился многими чудесами заступничества. Одно из них – убиение змея, пожиравшего жителей Бейрута.

Сегодня Святая Церковь чтит память небесного покровителя русских воинов и русских монархистов Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия. Великомученик Георгий, один из самых чтимых на Руси святых, покровитель Москвы и Русского государства, был родом из Каппадокии (Малая Азия). Он поступил на службу в римское войско и вскоре проявил себя как талантливый военачальник. Высоко отмеченный императором Диоклетианом, св. Георгий не прельстился этим и резко восстал против гонений на христиан, воздвигнутых правителем-язычником. За этот он был подвергнут жесточайшим мучениям, однако укрепляемый Знамениями Небесными, воин Христов мужественно переносил изощренные издевательства, в результате чего во Христа уверовала и супруга императора – императрица Александра, ставшая христианкой. Тщетным оказалось и предложение Диоклетиана разделить с ним царскую власть. Тогда, в 303 г., св. Георгий был приговорен к смертной казни через усекновение главы. Воссоединившись с Воинством Небесным как Победоносец, св. Георгий прославился многими чудесами заступничества. Одно из них – убиение змея, пожиравшего жителей Бейрута.На Руси почитание Георгия Победоносца началось практически сразу же после принятия русским народом христианства и получило особое значение. Этого святого воспринимали как победоносного воителя, заступника православного народа. Его образ на коне и поражающего змея вошел в герб Русского государства, его имя носили несколько великих строителей нашего Отечества (Ярослав Мудрый – во святом крещении Георгий, основатель Москвы князь Юрий (Георгий) Долгорукий, Великий Князь Юрий (Георгий) Всеволодович – Егорий Храбрый, сложивший голову в битве на р. Сити, первый Великий Князь Московский Юрий Данилович), в честь него были названы тысячи русских церквей и монастырей. В народе его почитали под именами Георгий, Юрий, Егорий.

В царствование Императрицы Екатерины II в честь св. Георгия Победоносца был утвержден высший военный орден Российской Империи (1769), присуждавшийся за особые заслуги на поле боя, и имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России).

В царствование Императрицы Екатерины II в честь св. Георгия Победоносца был утвержден высший военный орден Российской Империи (1769), присуждавшийся за особые заслуги на поле боя, и имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России).Георгий Победоносец также считался покровителем русских монархистов, избравших в смутное революционное время 1905 г. использовавших его образ на нагрудном знаке крупнейшей черносотенной организации Союз Русского Народа. А ровно 100 лет назад, 23 апреля 1906 г. в органе СРН газете «Русское знамя» было впервые опубликовано стихотворение Льва Катанского «Молитва благодатному покровителю Союза Русского Народа Св. Великомученику и Победоносцу Георгию», ставшее неофициальным гимном Союза.

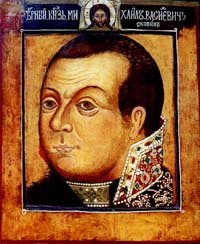

Сегодня день памяти выдающегося русского полководца князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, скончавшегося 23 апреля 1610 г. Он родился 8 ноября 1586 г. Рано лишившись отца, Василия Федоровича, который при Царе Иоанне IV Грозном играл значительную роль, а при Борисе Годунове подвергся опале, Скопин-Шуйский получил воспитание под руководством матери. Уже при Государе Борисе Годунове он был стольником, а при Царе Василии Шуйском, который приходился его родным дядей, князь стал близким к Престолу человеком.

Сегодня день памяти выдающегося русского полководца князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, скончавшегося 23 апреля 1610 г. Он родился 8 ноября 1586 г. Рано лишившись отца, Василия Федоровича, который при Царе Иоанне IV Грозном играл значительную роль, а при Борисе Годунове подвергся опале, Скопин-Шуйский получил воспитание под руководством матери. Уже при Государе Борисе Годунове он был стольником, а при Царе Василии Шуйском, который приходился его родным дядей, князь стал близким к Престолу человеком.На военное поприще он вступил в 1606 г., с появлением разбойных отрядов Ивана Болотникова, которого 20-летний Скопин-Шуйский дважды разбил. Затем молодой князь показал себя талантливым военачальником при освобождении Русской земли от иноземцев и помогавших им русских изменников. Выступив 14 апреля 1609 г. для спасения Престола, князь взял Орешек, Тверь и Торжок, очистил север от врагов, а поражением при Калязине гетмана Сапеги и занятием Александровской слободы заставил поляков 12 января 1610 г. снять осаду Троице-Сергиевой лавры. В марте он снял блокаду Москвы, которая ликованием встретила молодого полководца. По свидетельству современников, народ смотрел на Скопина-Шуйского, как на своего «спасителя», «отца отечества» и даже предлагал ему царскую корону, от которой он решительно отказался.

Имя молодого князя, славившегося «многолетним разумом» и душевным благородством, было у всех на устах, что возбудило к нему сильнейшую зависть в его же родственниках и особенно в дяде его Д.И.Шуйском, который должен был уступить ему главное начальствование над московским войском, снаряженным под Смоленск. По свидетельству летописца, Скопин-Шуйский был «испорчен» (т.е. отравлен) на пиру, в ходе которого жена Димитрия Шуйского поднесла ему отраву, от которой он и умер 23 апреля, после двухнедельных страданий. Царь велел похоронить его в Архангельском соборе Кремля с большими почестями в особом специально отстроенном для сего новом приделе. В Русском народе надолго сохранилась о князе Скопине-Шуйском самая лучшая память, что выразилось в том числе и в нескольких, посвященных ему песнях.

В этот день 1939 года скончался художник, один из основателей журнала «Мир искусства», Константин Андреевич Сомов. Он родился 18 ноября 1869 г. в Петербурге в семье известного музейного деятеля. С 1888 по 1897 гг. учился в петербургской Академии художеств, затем добровольно покинул ее и два года занимался в академии Коларосси в Париже. С 1899 г. Сомов жил в Петербурге. Еще в молодости он познакомился с А.Бенуа, В.Нувелем, Д.Философовым, с которыми вместе впоследствии участвовал в создании общества «Мир искусства». Сомов принимал самое деятельное участие в оформлении журнала «Мир искусства», а также периодического издания «Художественные сокровища России» (1901-1907), издававшегося под редакцией А.Бенуа, создал иллюстрации к «Графу Нулину» А.Пушкина (1899), повестям Н.Гоголя «Нос» и «Невский проспект», нарисовал обложки поэтических сборников К.Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина», В.Иванова «Cor Ardens», титульный лист книги А.Блока «Театр» и др. Константин Андреевич известен также как мастер портрета и пейзажа. В 1913 г. художник получил статус действительного члена Академии. В 1918 г. стал профессором Петроградских государственных свободных художественных учебных мастерских. В 1923 г. К.А.Сомов уехал из России, жил во Франции. Художник скончался в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В этот день 1939 года скончался художник, один из основателей журнала «Мир искусства», Константин Андреевич Сомов. Он родился 18 ноября 1869 г. в Петербурге в семье известного музейного деятеля. С 1888 по 1897 гг. учился в петербургской Академии художеств, затем добровольно покинул ее и два года занимался в академии Коларосси в Париже. С 1899 г. Сомов жил в Петербурге. Еще в молодости он познакомился с А.Бенуа, В.Нувелем, Д.Философовым, с которыми вместе впоследствии участвовал в создании общества «Мир искусства». Сомов принимал самое деятельное участие в оформлении журнала «Мир искусства», а также периодического издания «Художественные сокровища России» (1901-1907), издававшегося под редакцией А.Бенуа, создал иллюстрации к «Графу Нулину» А.Пушкина (1899), повестям Н.Гоголя «Нос» и «Невский проспект», нарисовал обложки поэтических сборников К.Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина», В.Иванова «Cor Ardens», титульный лист книги А.Блока «Театр» и др. Константин Андреевич известен также как мастер портрета и пейзажа. В 1913 г. художник получил статус действительного члена Академии. В 1918 г. стал профессором Петроградских государственных свободных художественных учебных мастерских. В 1923 г. К.А.Сомов уехал из России, жил во Франции. Художник скончался в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.Сегодня мы также вспоминаем живописца-пейзажиста и театрального художника Николая Петровича Крымова, Он родился в Москве 20 апреля 1884 г. в семье художника, писавшего в манере «передвижников». Первоначальную профессиональную подготовку получил у отца. В 1904 г. Николай поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался на архитектурном отделении и в пейзажной мастерской А.М.Васнецова. Крымов принял участие в выставке «Голубая роза» в 1907 г., а также выставок «Союза русских художников». Крымов внес значительный вклад в сценографию, оформив во МХАТе ряд спектаклей. В 1919-1930 гг. он много преподавал: в Пречистенском практическом институте, Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас) и Московском областном художественном училище. В каждом из своих учеников он видел и развивал индивидуальность. Ученики пейзажиста Крымова стали жанристами, историческими живописцами, портретистами С.П.Викторов, Ю.П.Кугач, Ф.П.Решетников, Н.К.Соломин.

В этот день 1970 года отошел ко Господу один из руководителей Белого движения на Северо-Западе России генерал-лейтенант Александр Павлович Родзянко. Он родился 13 августа 1879 г. в дворянской семье, доводился племянником председателю Государственной думы М.В.Родзянко. В 1899 г. окончил Пажеский корпус в 1907 г. Офицерскую кавалерийскую школу, в 1908 г. кавалерийскую школу во Франции. С 1899 г. состоял в Кавалергардском полку, дослужился до полковника. В 1908-1909 гг. временно командовал эскадроном Его Величества.

В этот день 1970 года отошел ко Господу один из руководителей Белого движения на Северо-Западе России генерал-лейтенант Александр Павлович Родзянко. Он родился 13 августа 1879 г. в дворянской семье, доводился племянником председателю Государственной думы М.В.Родзянко. В 1899 г. окончил Пажеский корпус в 1907 г. Офицерскую кавалерийскую школу, в 1908 г. кавалерийскую школу во Франции. С 1899 г. состоял в Кавалергардском полку, дослужился до полковника. В 1908-1909 гг. временно командовал эскадроном Его Величества. Одновременно с военной службой А.П.Родзянко много времени уделял конному спорту. В 1902 г. участвовал в международных конных соревнованиях в Турине, был награжден кавалерским крестом итальянского ордена Короны. В 1912 г. в составе российской команды выступал на Олимпийских играх в Стокгольме.

В начале Первой мировой войны Родзянко отправился на фронт. С мая 1916 г. командовал полком Офицерской кавалерийской школы, элитной воинской части, сформированной на основе постоянного состава школы. С апреля 1917 г. – командующий 1-й бригады 17-й кавалерийской дивизии. В июне – июле 1917 г. был начальником гарнизона Риги. С октября 1917 г. командовал 17-й кавалерийской дивизией. После Брест-Литовского мира с частью штаба прежнего Северного фронта оставался в Пскове.

После ухода немецкой армии из Пскова в 1918 г. Родзянко обосновался в Риге. Вместе с князем Ливеном посетил представителя Антанты адмирала Синклера с просьбой помочь в создании антибольшевистских вооруженных отрядов для борьбы с советской Россией в Прибалтике. Однако Антанта отказалась финансировать антисоветские войска в Латвии. В феврале 1919 г. от командующего Северным корпусом полковника Дзерожинского получил предложение командовать Южной группой войск Северного корпуса в районе Юрьева (ныне Тарту) и право на формирование и командование 2-й бригадой Северного корпуса. Летом 1919 года Северный корпус, которым к тому времени уже командовал А.П.Родзянко, вышел из состава и подчинения Эстонской армии и был развернут в Северо-Западную армию. Родзянко являлся командующим армией до октября 1919 года, передав затем командование генералу Н.Н.Юденичу, которым был в Англию с целью добиться финансовой и материальной помощи для белых войск. После поражения и роспуска Северо-Западной армии в январе 1920 года, Родзянко переехал в Германию, выпустил «Воспоминания о Северо-Западной армии». Позже эмигрировал в США, где был председателем полкового объединения кавалергардов и председателем отдела Союза пажей.

В этот день 1981 года скончался маршал авиации, Герой Советского Союза Владимир Александрович Судец. Он родился 23 октября 1904 г. в п. Нижнеднепровск (ныне в черте города Днепропетровск), в семье рабочего. Окончив 7 классов, работал на заводе в Запорожье. Окончил военно-техническую школу ВВС в 1927 г., школу летчиков – в 1929 г., Курсы усовершенствования командного состава при Военно-воздушной инженерной академии – в 1933 г. В 1933-1937 гг. был инструктором советником командира авиационной бригады Монгольской народно-революционной армии, командовал авиационной группой ВВС РККА. В 1939-1940 гг. Судец принимал участие в советско-финляндской войне. В период Великой Отечественной войны командовал ВВС 51-й армии, ВВС Приволжского военного округа, 1-м бомбардировочным авиационным корпусом, 17-й воздушной армией. За умелое руководство воздушной армией в операциях советских войск в 1943-1945 гг. и личное мужество и отвагу генерал-полковнику авиации В.А.Судцу присвоено 28 апреля 1945 г. звание Героя Советского Союза.

В этот день 1981 года скончался маршал авиации, Герой Советского Союза Владимир Александрович Судец. Он родился 23 октября 1904 г. в п. Нижнеднепровск (ныне в черте города Днепропетровск), в семье рабочего. Окончив 7 классов, работал на заводе в Запорожье. Окончил военно-техническую школу ВВС в 1927 г., школу летчиков – в 1929 г., Курсы усовершенствования командного состава при Военно-воздушной инженерной академии – в 1933 г. В 1933-1937 гг. был инструктором советником командира авиационной бригады Монгольской народно-революционной армии, командовал авиационной группой ВВС РККА. В 1939-1940 гг. Судец принимал участие в советско-финляндской войне. В период Великой Отечественной войны командовал ВВС 51-й армии, ВВС Приволжского военного округа, 1-м бомбардировочным авиационным корпусом, 17-й воздушной армией. За умелое руководство воздушной армией в операциях советских войск в 1943-1945 гг. и личное мужество и отвагу генерал-полковнику авиации В.А.Судцу присвоено 28 апреля 1945 г. звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Александрович служил начальником Главного штаба и заместителем главкома ВВС. В 1950 г. окончил Военную академию Генерального штаба. В 1955 г. ему присвоено звание маршала авиации. В 1955-1962 гг. Судец занимал пост командующего Дальней авиацией, в 1962-1966 гг. – главкома Войск ПВО страны и заместителя министра обороны СССР. С 1966 г. состоял в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Маршал авиации Судец был награжден 4 орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, Орденами Суворова I и II степеней и другими орденами и медалями. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище на Аллее Героев. Его имя носит Ставропольское высшее военно-авиационное училище лётчиков и штурманов.

В этот день 1986 года скончался конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда Сергей Гаврилович Симонов. Он родился 22 сентября 1894 г. в д. Федотово в семье крестьян. Окончил 3 класса сельской школы. С 16 лет работал в кузнице. В 1915 г. Симонов пошел работать слесарем, окончил технические курсы. В 1917 г. начал работать на Ковровском заводе слесарем. Принимал участие в доработке и отладке первого русского автомата Федорова. Симонов быстро прошел путь от мастера до руководителя экспериментальной мастерской. В 1922-1923 он спроектировал ручной пулемет и автоматическую винтовку под руководством В.Г.Федорова и В.А.Дегтярева. В 1926 г. представлена, а в 1936 г. принята на вооружение Красной Армии автоматическая винтовка Симонова (АВС-36). С началом Великой Отечественной войны конструктор был вместе с предприятием эвакуирован в Саратов. Теперь ему пришлось уделять больше внимание созданию ручных и станковых пулеметов, однако он не прекратил разработку другого оружия. В 1941 г. Симонов разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное ружье (ПТРС), успешно применявшееся в Великой Отечественной войне. В 1944 г. на вооружение Красной Армии был принят самозарядный карабин Симонова, который выпускался по лицензии во многих странах. За эти разработки конструктор был удостоен Сталинских премий первой степени. В 1950-1970 гг. Симонов работал в НИИ-61 (ныне Центральный НИИ точного машиностроения) в г.Климовск Московской области. В 1954 г. Сергей Гаврилович был удостоен звания Герой Социалистического Труда. Он также был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова II степени и другими. Похоронен в Москве, в центре Подольска еще при жизни конструктора ему был открыт памятник.

В этот день 1986 года скончался конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда Сергей Гаврилович Симонов. Он родился 22 сентября 1894 г. в д. Федотово в семье крестьян. Окончил 3 класса сельской школы. С 16 лет работал в кузнице. В 1915 г. Симонов пошел работать слесарем, окончил технические курсы. В 1917 г. начал работать на Ковровском заводе слесарем. Принимал участие в доработке и отладке первого русского автомата Федорова. Симонов быстро прошел путь от мастера до руководителя экспериментальной мастерской. В 1922-1923 он спроектировал ручной пулемет и автоматическую винтовку под руководством В.Г.Федорова и В.А.Дегтярева. В 1926 г. представлена, а в 1936 г. принята на вооружение Красной Армии автоматическая винтовка Симонова (АВС-36). С началом Великой Отечественной войны конструктор был вместе с предприятием эвакуирован в Саратов. Теперь ему пришлось уделять больше внимание созданию ручных и станковых пулеметов, однако он не прекратил разработку другого оружия. В 1941 г. Симонов разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное ружье (ПТРС), успешно применявшееся в Великой Отечественной войне. В 1944 г. на вооружение Красной Армии был принят самозарядный карабин Симонова, который выпускался по лицензии во многих странах. За эти разработки конструктор был удостоен Сталинских премий первой степени. В 1950-1970 гг. Симонов работал в НИИ-61 (ныне Центральный НИИ точного машиностроения) в г.Климовск Московской области. В 1954 г. Сергей Гаврилович был удостоен звания Герой Социалистического Труда. Он также был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова II степени и другими. Похоронен в Москве, в центре Подольска еще при жизни конструктора ему был открыт памятник. Сегодня мы также вспоминаем генерала армии, Героя Советского Союза Валентина Ивановича Варенникова, скончавшегося в 2009 году. Он родился 15 декабря 1923 г. в Краснодаре. К началу Великой Отечественной войны Валентин успел окончить среднюю школу. Уже в августе 1941 г. его призвали в армию и направили в военное училище. После его окончания в 1942 г. Варенников в звании лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт. Он участвовал в форсировании Днепра, сражался за освобождение Белоруссии и Польши, брал Берлин. За время войны был трижды ранен, награжден четырьмя боевыми орденами. В июне 1945 г. участвовал в Параде Победы, встречал привезенное из Берлина Знамя Победы и сопровождал его в Генштаб. Великую отечественную войну закончил в звании капитана.

Сегодня мы также вспоминаем генерала армии, Героя Советского Союза Валентина Ивановича Варенникова, скончавшегося в 2009 году. Он родился 15 декабря 1923 г. в Краснодаре. К началу Великой Отечественной войны Валентин успел окончить среднюю школу. Уже в августе 1941 г. его призвали в армию и направили в военное училище. После его окончания в 1942 г. Варенников в звании лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт. Он участвовал в форсировании Днепра, сражался за освобождение Белоруссии и Польши, брал Берлин. За время войны был трижды ранен, награжден четырьмя боевыми орденами. В июне 1945 г. участвовал в Параде Победы, встречал привезенное из Берлина Знамя Победы и сопровождал его в Генштаб. Великую отечественную войну закончил в звании капитана. После войны Варенников остался в армии, занимал ряд командных должностей, окончил Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Высшие академические курсы Генерального штаба. С 1962 по 1966 гг. Варенников был командиром дивизии Ленинградского военного округа, с 1967 по 1969 гг. – командиром корпуса Ленинградского военного округа. Затем до 1971 г. он возглавлял 3-й армию Группы Советских войск в Германии, а в 1971-1973 гг. был первым заместителем начальника штаба Группы Советских войск в Германии. В 1973-1979 гг. Варенников занимал пост командующего войсками Краснознаменного Прикарпатского военного округа. В 1978 г. ему было присвоено звание генерала армии. В 1979-1984 гг. Варенников служил начальником Главного оперативного управления, затем до 1989 г. первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.

В связи с военными конфликтами и советским участием в них генерал Варенников побывал в Анголе, Сирии, Эфиопии и Афганистане. Был главным организатором работ воинских частей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1984-1989 гг. – начальник Группы управления Министерства обороны СССР в Афганистане. 1989-1991 гг. – Главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель министра обороны СССР, член Совета обороны СССР.

В августе 1991 г. генерал Варенников участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП, но в Государственный комитет по чрезвычайному положению не входил. В 1994 г. единственным из обвиняемых по делу ГКЧП отказался принять амнистию, предстал перед судом и был оправдан в связи с тем, что выполнял приказ вышестоящего начальника. Генпрокуратура опротестовала решение суда. Президиум Верховного суда РФ оправдательный приговор оставил в силе. В 1994 г. генерал уволен с военной службы в отставку. В 1995 г. избран депутатом Государственной Думы РФ. С 1996 по 1999 гг. работал председателем комитета Государственной Думы по делам ветеранов, был избран депутатом Государственной думы РФ по списку блока «Родина», где был сопредседателем. Варенников занимал должность заместителя председателя Комитета по делам ветеранов.

За операцию «Магистраль», разработанную и успешно проведённую совместно с командующим 40-й армией в Афганистане Борисом Громовым, был удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденом «За военные заслуги», двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Кутузова I степени, тремя – Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, тридцатью медалями СССР, а также более чем двадцатью иностранными орденами и медалями.

1. Re:Этот день в Русской истории