Сегодня мы вспоминаем русского ученого, изобретателя и скульптора Андрея Константиновича Нартова, скончавшегося в 1756 году. Он родился в Москве 28 марта 1693 г. Предполагается, что он был из «посадских людей». С 1709 г. Андрей Нартов работал токарем в Московской школе математических и навигацких наук, основанной по велению Государя Петра I. В 1712 г. как высококвалифицированного токаря Царь Петр I вызвал Нартова в Петербург, где определил его в собственную дворцовую «токарню». В это время Нартов разработал и построил ряд механизированных станков для получения копированием барельефов и произведений прикладного искусства. Около 1718 г. Нартов послан Царем в Пруссию, Голландию, Францию и Англию для усовершенствования в токарном искусстве и «приобретения знаний в механике и математике». По возвращении Нартова из-за границы Петр Великий поручил ему заведовать своей токарней, которую Нартов расширил и пополнил новыми машинами, вывезенными и выписанными им из-за границы. Отношения его к Государю были очень близкими: токарня была рядом с царскими покоями и часто служила Петру Великому кабинетом. В 1724 г. Нартов представил Петру проект учреждения Академии художеств.

Сегодня мы вспоминаем русского ученого, изобретателя и скульптора Андрея Константиновича Нартова, скончавшегося в 1756 году. Он родился в Москве 28 марта 1693 г. Предполагается, что он был из «посадских людей». С 1709 г. Андрей Нартов работал токарем в Московской школе математических и навигацких наук, основанной по велению Государя Петра I. В 1712 г. как высококвалифицированного токаря Царь Петр I вызвал Нартова в Петербург, где определил его в собственную дворцовую «токарню». В это время Нартов разработал и построил ряд механизированных станков для получения копированием барельефов и произведений прикладного искусства. Около 1718 г. Нартов послан Царем в Пруссию, Голландию, Францию и Англию для усовершенствования в токарном искусстве и «приобретения знаний в механике и математике». По возвращении Нартова из-за границы Петр Великий поручил ему заведовать своей токарней, которую Нартов расширил и пополнил новыми машинами, вывезенными и выписанными им из-за границы. Отношения его к Государю были очень близкими: токарня была рядом с царскими покоями и часто служила Петру Великому кабинетом. В 1724 г. Нартов представил Петру проект учреждения Академии художеств. После смерти Императора Петра I Нартов был отстранен от двора и направлен именным указом в Москву на московский монетный двор, который находился в чрезвычайно запущенном состоянии. Нартову удалось наладить технику монетного дела. В 1733 г. он создал механизм для подъема Царь-колокола. В 1738 г. Нартов разработал конструкцию первого в мире токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. Впоследствии это изобретение было забыто и токарно-винторезный станок с механическим суппортом и гитарой сменных зубчатых колес заново изобрел около 1800 г. Генри Модсли. С 1744 г. Нартов сосредоточил свою деятельность «на пушечно-артиллерийском деле». Работая в Артиллерийском ведомстве, Нартов создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек и заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретен оригинальный оптический прицел. Значение изобретений Нартова был столь велико, что 2 мая 1746 года был издан указ о награждении пятью тысячами рублей. Кроме этого, ему отписали несколько деревень в Новгородском уезде. В 1754 г. Нартов был произведен в генеральский чин статского советника. В 1755 г., незадолго до кончины, Нартов завершил работу над рукописью «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» - своеобразной энциклопедией станкостроения, медальерного и токарного искусства 1-й половины XVIII в. Эта книга имеет огромное значение для истории науки и техники. Свою книгу Нартов хотел «объявить в народ», то есть напечатать и сделать доступным всем токарям, механикам и конструкторам. Его сын собрал все листы рукописи, переплел и приготовил ее для поднесения Императрице Екатерине II. Рукопись была передана в придворную библиотеку и там пролежала в безвестности почти двести лет.

А.К.Нартов скончался в Петербурге. После его смерти остались крупные долги, так как он вкладывал много личных средств в научно-технические опыты. Станки из придворной токарной мастерской Императора Петра I, созданные А.К.Нартовым и другими мастерами «Токарни», экспонируются в Эрмитаже.

Сегодня день памяти выдающегося русского полководца, победителя Наполеона генерал-фельдмаршала графа Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского, скончавшегося 16 апреля 1813 года.

Сегодня день памяти выдающегося русского полководца, победителя Наполеона генерал-фельдмаршала графа Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского, скончавшегося 16 апреля 1813 года.Он родился 5 сентября 1745 г. в Петербурге в семье инженер-генерал-поручика. Окончил с отличием Дворянскую артиллерийскую школу в 1759 г., был оставлен при ней преподавателем математики, затем был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, которым командовал А.В.Суворов. В 1764-65 гг. воевал против польских конфедератов. Участвовал во всех Русско-турецких войнах второй половины XVIII в., был учеником и соратником генералиссимуса А.В.Суворова. Во время Русско-турецкой войны 1768-74 гг. Кутузов потерял глаз, в июле 1774 г. при преследовании противника у деревни Шумы под Алуштой был тяжело ранен в висок и правый глаз. По окончании войны награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и отпущен за границу для лечения. По возвращении в Россию в 1776 г. направлен в распоряжение Суворова, участвовал в подавлении восстаний крымских татар, которое завершилось в 1783 г. присоединением Крыма к Российской империи.

В годы Русско-турецкой войны 1787-91 гг. Кутузов был тяжело ранен, штурмовал Очаков, отличился при штурме Измаила. Представляя его к награде, Суворов писал: "Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моею рукою". В сражении у Мачина Кутузов разгромил превосходящие силы врага, проявив качества блистательного тактика. За отличия в Польской кампании 1792 г. получил имения в Волынской губернии. Вскоре он проявил на себя на дипломатическом поприще. В 1792-94 гг. возглавлял чрезвычайное русское посольство в Константинополе, сумел добиться для России ряда внешнеполитических и торговых преимуществ. Своей жене Кутузов писал: «Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей Богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно». В 1794 г. назначен директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, в 1795-99 гг. командующий и инспектор войск в Финляндии, вновь выполнял ряд дипломатических поручений, вел переговоры с Пруссией и Швецией. В 1798 г. произведен в генералы от инфантерии. Он был единственным из «екатерининских» генералов, кто сохранил расположение Государя Павла Петровича.

На рубеже веков был Литовским (1799-1801) и Петербургским (1801-02) военным губернатором. Однако в 1802 г. Кутузов попал в опалу (Император Александр I выказал неудовольствие состоянием петербургской полиции) и вышел в отставку. В августе 1805г. во время Русско-австро-французской войны назначен главнокомандующим Русской армией, направленной на помощь Австрии. Узнав во время похода о капитуляции австрийской армии генерала Макка под Ульмом, Кутузов предпринял марш-маневр и искусно вывел Русские войска из-под удара превосходящих сил противника. Однако план ведения кампании, предложенный Кутузовым, не был принят, несмотря на его возражения австро-русские войска дали Наполеону генеральное Аустерлицкое сражение 1805г., окончившееся победой французов. Кутузов снова оказался в опале, после поражения под Аустерлицем его назначали на второстепенные посты: киевского военного губернатора (1806-07), командира корпуса в Молдавской армии (1808), литовского военного губернатора (1809-11). В марте 1811 г. в условиях надвигавшейся войны с Наполеоном и необходимости завершить затянувшуюся войну с Турцией (началась в 1806 г.) назначен главнокомандующим Молдавской армией. Кутузов в июле одержал крупную победу под Рущуком, а в октябре окружил и взял в плен под Слободзеей всю турецкую армию. За эту победу получил 29 октября 1811 г. титул графа. Будучи опытным дипломатом, Кутузов добился подписания выгодного для России Бухарестского мирного договора 1812 г., за что получил 29 июля 1812 г. титул светлейшего князя.

С началом Отечественной войны 1812 года Кутузов был избран Дворянским собранием начальником Петербургского и Московского ополчений. А 8 августа, после оставления Русскими войсками Смоленска, назначен главнокомандующим Русской армией. 26 августа в праздник сретения иконы Владимирской Божией Матери дал генеральное сражение войскам Наполеона под Бородином, переломившее ход войны. За Бородино произведен в генерал-фельдмаршалы. Стремясь сохранить армию, Кутузов без боя сдал Москву и, совершив смелый фланговый марш-маневр с Рязанской дороги на Калужскую, остановился в Тарутинском лагере, где пополнил войска и организовал партизанские действия. В октябре под Тарутином он нанес поражение французскому корпусу Мюрата и вынудил Наполеона ускорить оставление Москвы. Преградив под Малоярославцем путь французской армии в южнорусские губернии, Кутузов заставил Наполеона отступать по разоренной Смоленской дороге. Преследуя противника, Русская армия после боев под Вязьмой и Красным окончательно разгромил главные силы французов на Березине. В Отечественной войне 1812 года благодаря мудрой и гибкой стратегии Кутузова Русская армия одержала блестящую победу над сильнейшей в ту пору армией мира. За победу над Наполеоном Кутузов получил 6 декабря 1812 г. титул князя Смоленского и был награжден высшим боевым орденом Георгия 1-й степени.

Кутузов разработал план заграничных походов Русской армии, но не успел воплотить его в жизнь. Взяв Берлин, Гамбург и форсировав Эльбу, Кутузов вышел в район Лейпцига, где были сконцентрированы войска Наполеона. Но простудившись в пути, он тяжело заболел и умер. Похоронен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. В 1831 г. перед колоннадой Казанского собора был сооружен величественный памятник Кутузову.

В этот день 1819 года также скончался Александр Андреевич Баранов – купец, предприниматель, первый главный правитель русских поселений в Америке. Александр Он родился 3 февраля 1746 г. в Каргополе. Русский купец, первый главный правитель русских поселений в Америке в 1790-1818 гг. Благодаря его энергии и административным способностям, значительно расширились торговые связи русских поселений в Северной Америке с Калифорнией, Гавайскими островами и Китаем; были созданы новые поселения, снаряжались экспедиции для обследования районов Тихоокеанского побережья, положено начало кораблестроению, медеплавильному производству и добыче угля в русской Америке, организована школа на Аляске и т.п. Баранов участвовал в обследовании и описании Чугачского залива, прилегающих островов и других районов. По распоряжению Баранова в 1812 г. основан Форт Росс в Калифорнии. Баранов также основал большинство русских поселений на Аляске, в том числе Новоархангельск (с 1867г. - Ситка). Именем Баранова назван остров в архипелаге Александра (в заливе Аляска). В 1802 г. Александр Андреевич получил чин коллежского советника, что давало право на потомственное дворянство. В 1806 г. был награжден орденом святой Анны 2 степени, за отражение набегов индейцев. Баранов отличался бескорыстием. «При сдаче дел все компанейское имущество, считавшееся налицо, найдено не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям. Размеры нежданного превышения впечатляют, ожидали найти имущества на 4 800 000 рублей, а его обнаружилось на семь миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов тишком обогащается, моментально прикусили языки…» В связи с болезнью в 1818 г. А.А.Баранов оставил должность правителя и умер в 1819 г. в дороге близ острова Ява.

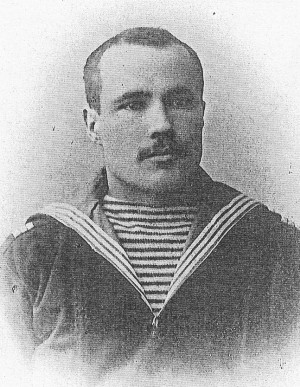

В этот день 1819 года также скончался Александр Андреевич Баранов – купец, предприниматель, первый главный правитель русских поселений в Америке. Александр Он родился 3 февраля 1746 г. в Каргополе. Русский купец, первый главный правитель русских поселений в Америке в 1790-1818 гг. Благодаря его энергии и административным способностям, значительно расширились торговые связи русских поселений в Северной Америке с Калифорнией, Гавайскими островами и Китаем; были созданы новые поселения, снаряжались экспедиции для обследования районов Тихоокеанского побережья, положено начало кораблестроению, медеплавильному производству и добыче угля в русской Америке, организована школа на Аляске и т.п. Баранов участвовал в обследовании и описании Чугачского залива, прилегающих островов и других районов. По распоряжению Баранова в 1812 г. основан Форт Росс в Калифорнии. Баранов также основал большинство русских поселений на Аляске, в том числе Новоархангельск (с 1867г. - Ситка). Именем Баранова назван остров в архипелаге Александра (в заливе Аляска). В 1802 г. Александр Андреевич получил чин коллежского советника, что давало право на потомственное дворянство. В 1806 г. был награжден орденом святой Анны 2 степени, за отражение набегов индейцев. Баранов отличался бескорыстием. «При сдаче дел все компанейское имущество, считавшееся налицо, найдено не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям. Размеры нежданного превышения впечатляют, ожидали найти имущества на 4 800 000 рублей, а его обнаружилось на семь миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов тишком обогащается, моментально прикусили языки…» В связи с болезнью в 1818 г. А.А.Баранов оставил должность правителя и умер в 1819 г. в дороге близ острова Ява. В этот день 1944 года скончался писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он родился 12 марта 1877 г. в с.Матвеевское Тамбовской губернии в крестьянской семье. Отцу его досталась нелегкая доля николаевских солдат, служивших четверть века. Алексей учился в церковноприходской школе. В 11 лет его образование закончилось - учиться дальше не было средств. В 22 года был призван в армию и семь лет служил матросом на Балтийском флоте. Там он занялся самообразованием, посещал Кронштадтскую школу, познакомился с запрещенной литературой, за что попал в тюрьму. После освобождения был отправлен на войну с Японией, участвовал в Цусимском сражении. Попал в плен и в течение восьми месяцев имел возможность читать книги, о которых раньше только слышал. В 1906 году, вернувшись в родное село, стал записывать свои воспоминания. Так появились брошюры о Цусимском бое – под псевдонимом «А.Затертый, бывший матрос» были написаны «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы». Их тут же запретили, и, опасаясь преследований, Алексей бежал в Англию. Следующие шесть лет он как политический эмигрант жил во Франции, Испании, Италии и в Северной Африке; плавал матросом торгового флота; жил у Максима Горького на Капри. После 1917г. писатель опубликовал повести «Море зовет» (1919), «Подводники» (1923), «Ералашный рейс» (1925), «Женщина в море» (1926). Самое известное и значительное произведение Новикова-Прибоя – историческая эпопея «Цусима», написанная в 1932-1935 гг. В годы Великой Отечественной войны Новиков-Прибой выступал со статьями и очерками о моряках, работал над большим романом «Капитан 1-го ранга», который не успел завершить.

В этот день 1944 года скончался писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он родился 12 марта 1877 г. в с.Матвеевское Тамбовской губернии в крестьянской семье. Отцу его досталась нелегкая доля николаевских солдат, служивших четверть века. Алексей учился в церковноприходской школе. В 11 лет его образование закончилось - учиться дальше не было средств. В 22 года был призван в армию и семь лет служил матросом на Балтийском флоте. Там он занялся самообразованием, посещал Кронштадтскую школу, познакомился с запрещенной литературой, за что попал в тюрьму. После освобождения был отправлен на войну с Японией, участвовал в Цусимском сражении. Попал в плен и в течение восьми месяцев имел возможность читать книги, о которых раньше только слышал. В 1906 году, вернувшись в родное село, стал записывать свои воспоминания. Так появились брошюры о Цусимском бое – под псевдонимом «А.Затертый, бывший матрос» были написаны «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы». Их тут же запретили, и, опасаясь преследований, Алексей бежал в Англию. Следующие шесть лет он как политический эмигрант жил во Франции, Испании, Италии и в Северной Африке; плавал матросом торгового флота; жил у Максима Горького на Капри. После 1917г. писатель опубликовал повести «Море зовет» (1919), «Подводники» (1923), «Ералашный рейс» (1925), «Женщина в море» (1926). Самое известное и значительное произведение Новикова-Прибоя – историческая эпопея «Цусима», написанная в 1932-1935 гг. В годы Великой Отечественной войны Новиков-Прибой выступал со статьями и очерками о моряках, работал над большим романом «Капитан 1-го ранга», который не успел завершить.  Сегодня также день памяти генерал-майора авиации, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Он родился 10 марта 1908 г. в с. Белая Глина Краснодарского края в семье священника. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки, помощником шофера на маслобойном заводе. В 1927 г. Анатолий окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а в 1928 г. - Севастопольскую школу морских летчиков. Служил в строевой части ВВС Краснознаменного Балтийского флота, затем - летчиком-инструктором в Ейской школе морских летчиков. С 1933 г. находился в запасе, работал пилотом в Дальневосточном управлении Гражданского Воздушного флота (ГВФ).

Сегодня также день памяти генерал-майора авиации, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Он родился 10 марта 1908 г. в с. Белая Глина Краснодарского края в семье священника. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки, помощником шофера на маслобойном заводе. В 1927 г. Анатолий окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а в 1928 г. - Севастопольскую школу морских летчиков. Служил в строевой части ВВС Краснознаменного Балтийского флота, затем - летчиком-инструктором в Ейской школе морских летчиков. С 1933 г. находился в запасе, работал пилотом в Дальневосточном управлении Гражданского Воздушного флота (ГВФ). В 1934 г. А.В.Ляпидевский принимал участие в спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полетов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 г., обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 10 женщин и 2 детей. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Анатолию Васильевичу Ляпидевскому 20 апреля 1934 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1935 г. Ляпидевский вновь в рядах армии. В 1939 г. окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского. В 1939 г. стал заместителем начальника Главной инспекции Народного комиссариата авиационной промышленности, затем возглавил авиационный завод.

Во время Великой Отечественной войны Ляпидевский был заместителем командующего ВВС 19-й армии, начальником полевого ремонта 7-й воздушной армии Карельского фронта. В 1943 г. он возвращается на авиационный завод. После окончания войны Ляпидевский работал главным контролером Госконтроля СССР, заместителем министра авиационной промышленности, директором завода Министерства среднего машиностроения. С 1961 г. генерал-майор авиации А.В.Ляпидевский находился в запасе. Умер прославленный летчик в 1983 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Он был награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Красной Звезды, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной Войны 1 и 2 степени и другими орденами и медалями. Именем Ляпидевского названы улицы во многих городах России и Украины. На родине Героя установлен памятник.