К 100-ЛЕТИЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВ. ПАТРИАРХА ТИХОНА

Часть 1

Источник: Морозов Александр (С.В.), иерей. Верные «даже до крови»: Святейший Патриарх Тихон и служители храма Спаса Преображения в московской Спасской слободе в 1920-х годах // Сретенское слово. Москва: Изд-во Сретенской духовной академии, 2025. № 2 (14). С. 123–158. DOI: 10.54700/27826066_2025_2_6

Аннотация. В статье описаны личности служителей храма Преображения Господня в Спасской слободе в контексте их взаимоотношений со Святейшим Тихоном, Патриархом Московским и всея России, в 1920-х гг. Анализ исторических документов первой половины XX в. показал, что между Святейшим Патриархом Тихоном и служителями Спасского храма сохранялась отеческая связь в духе любви и верности. В новой враждебной политической обстановке приход остается живым и активным. Несмотря на запреты властей, председатель правления и настоятель Спасского храма регулярно приглашают патриарха Тихона служить в Спасском храме. Новые исторические сведения из следственных дел служителей Спасского храма проливают свет на еще не описанные факты жизни и блаженной кончины Святейшего Патриарха Тихона, на духовный подвиг его верных друзей и духовных чад, дополняют историю церковной Москвы, связанную с храмом на Большой Спасской улице, которого так недостает сегодня столице.

Введение

Период возрождения патриаршества в русской Православной Церкви в 1917 г. и служение Святейшего Патриарха Московского и Всея России Тихона (Белавина) до его блаженной кончины в 1925 г. пришелся на начало становления Советского государства. Этот период сопровождался массовым отпадением от православной веры еще недавно заполнявших храмы прихожан, второй революцией и последующей гражданской войной. На долю Церкви в этот период выпало немало испытаний: лишение церковного имущества, давление на церковь со стороны новой советской власти, появление обновленческого движения, массовое закрытие храмов, аресты представителей духовенства.

В новом формате взаимоотношений Церкви и государства жизнь прихода храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице предстает из сохранившихся архивных документов, следственных дел на служителей храма и воспоминаний очевидцев как одна из удивительных страниц церковной истории Москвы. Несмотря на трудности и политические перипетии, служители Спасского храма в этот сложный для Церкви период сохраняли верность своему Патриарху. Настоятель Спасского храма и председатель правления регулярно приглашали служить патриарха Тихона в Спасский храм. Приход оставался живым и активным.

В литературе по истории московских церквей начала XX в. сведения о Спасском храме и его служителях либо отсутствуют, либо носят справочный характер. Комплексные научные исследования, посвященные служителям храма Спаса Преображения в Спасской, отсутствуют. Небольшая брошюра[1] по истории храма и Спасской слободы кратко касается описания служителей храма в начале XX в. и не может расцениваться как научное исследование. Полноценный анализ архивных следственных дел служителей храма, а также описание в современной литературе истории государственно-церковных отношений в контексте деятельности прихода храма Спаса Преображения в Спасской слободе в 1920-х гг. не проводились.

Служение Святейшего Патриарха Тихона в приходе храма Спаса Преображения в Спасской слободе

Каменный храм Спаса Преображения был построен в 1698–1701 гг. «за Сретенскими воротами, за Земляным городом...» [История Спасской слободы и церкви Спаса Преображения, что в Спасской 2013: 21–25], рядом с загородным двором первого российского генералиссимуса А.С. Шеина, двор которого состоял в приходе Спасской церкви [Там же].

К началу XX в. приход Спасо-Преображенского храма в Спасской простирался от 1-й Мещанской улицы до Красных ворот и от Садового кольца до Каланчевского поля. Церковь Спаса в Спасской была до революции одной из самых богатых в Москве [Попов 1979]. Красивый купол и высокая колокольня ее просматривались с дальних точек как со стороны Домниковки, Орликова переулка и Каланчёвки, так и с путей Николаевской железной дороги и Переяславской слободы.

Спасский храм

Жизнь прихода церкви Спаса на Спасской в послереволюционные годы оставалась активной. На престольный праздник Преображения Господня три года подряд (1919–1922) Божественную литургию в Спасском храме служил Святейший Патриарх Тихон [Морозов 2025: 71].

Несмотря на материальные трудности многих московских храмов в 1920-е гг., отмеченные в дневнике современника событий тех лет Н. П. Окунева [Окунев 2020: 787], в храме на Большой Спасской пел большой хор им. свт. Филиппа, митрополита Московского, под управлением известного регента Никиты Никаноровича Драчёва (ум. 1942). Общине храма, хору и его регенту Н. Н. Драчёву в 1926 г. посвятил свое произведение — стихиру на литии в праздник Преображения Господня: «Приидите, взыдем на гору Господню» — выдающийся духовный композитор П. Г. Чесноков.

В храме на Спасской исполнялось сочинение А. Кастальского «Из Патриаршего и архиерейского служения» [Чесноков 2004: 15–21]. Имея такого опытного регента, как Никита Никанорович, приходской хор Спасского храма самостоятельно исполнял патриаршие богослужения.

Напротив церкви Спаса Преображения в Спасской [История Спасской слободы и церкви Спаса Преображения, что в Спасской 2013: 22], у своего сына М. Ф. Соловьева в Докучаеве переулке, проживал иеросхимонах Алексий Зосимовский, вынувший «жребий» [ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 270], решивший избрание одного из трех кандидатов на патриаршество — митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону (Белавину). Живя в Спасской слободе, старец Алексий молился и служил в Спасской церкви [Морозов 2025: 71].

Преп. Алексий Зосимовский

В 1920–1922 гг. в Спасском храме на Спасской служил, проповедовал и вел вечерние беседы протоиерей Валентин Свенцицкий. В этот период он жил у родных, рядом с храмом в Докучаеве переулке [Свенцицкий 2009: 64–66], и часто сослужил патриарху Тихону, которого очень высоко ценил и любил. Патриарх Тихон весьма уважительно относился к прот. Валентину, считая его «совестью Российской Церкви» [URL: https://pravoslavie. ru/124770.html].

Прот. В. Свенцицкий

В сохранившемся доме № 11 рядом со Спасским храмом с 1914 до 1936 г. жил [Вся Москва. Адресная книга на 1925 год. 1925] известный химик и организатор химической промышленности, внесший важный вклад в дело электрификации России, Василий Иванович Лисев [Энциклопедия полимеров. 1977. Т. 3: 720]. В 1926 г. он был директором правления заводов «Карболит» [Коновалов 1992] и при этом активным прихожанином Спасской церкви на Спасской улице [Трубачева 2011], о чем говорит избрание его тогда членом приходского совета [ЦГА Москвы. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 193]. В 1936 г. В. И. Лисев был арестован и отправлен в ссылку в г. Киров, где в 1938 г. скончался.

В квартире Василия Ивановича по его приглашению жил с 1921 по 1925 г. религиозный философ, священник Павел Флоренский [Флоренский 1992], который также молился в Спасском храме, был знаком с настоятелем храма и старостой и был верным последователем патриарха Тихона.

В приходской совет церкви Спаса в Спасской в 1924 г. входили, наряду с членами клира, «бывшими» людьми, безработными, ремесленниками, рабочими и торговцами, также и такие люди, как бригадир Реввоенсовета Республики В. И. Артишевский и сотрудник Центрального управления по военной подготовке трудящихся при РККА генерал-майор Русской армии А. И. Беляев, который был председателем и старостой Спасского храма [ЦГАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 193].

За время своего патриаршего служения (1917–1925) Святейший Патриарх Тихон девять раз совершал службы в храме Спаса Преображения на Большой Спасской: шесть раз литургию и три раза всенощное бдение, в том числе в начале 1922 г., в 1923 г. и последний раз 19 августа 1924 г. [Вострышев 2004: 307, 316, 330, 335, 340, 354, 362, 369]. Учитывая количество действующих храмов в этот период в Москве и то, что во многих из них Патриарх так ни разу и не служил, его служение в храме на Спасской можно назвать частым, и на это были свои причины.

Во-первых, храм Спаса Преображения в Спасской слободе находился рядом с Троицкой слободой и Троицким подворьем, в котором располагались Митрополичьи палаты — место проживания патриарха Тихона до его переезда под давлением обновленцев [Лобанов 2008: 109, 128–129] в Донской монастырь в мае 1922 г.

Во-вторых, анализ следственных дел председателя правления и старосты Спасского храма генерал-майора А. И. Беляева (1937) и его сына А. А. Беляева (1940), а также семьи генерала показал наличие дружественных взаимоотношений семьи Беляевых с патриархом Тихоном и с семьёй его келейника и телохранителя Я. Полозова.

Противостояние спасского прихода изъятию церковных ценностей и обновленческому движению

Весной 1922 г., ссылаясь на оказание помощи голодающим, власти начали подготовку к изъятию церковных ценностей. 12 марта благочинный прот. Василий Вишняков был приглашен на Б. Спасскую для ведения приходского собрания в Спасской церкви. Будучи председателем и докладчиком, благочинный поставил на голосование вопрос об изъятии церковных ценностей после того, как было прочитано связанное с этим обращение к верующим патриарха Тихона. Смысл обращения состоял в том, что приходы не могут своей волей выдать церковные ценности, не подвергая себя отлучению от Церкви. Приходское собрание Спасской церкви единогласно постановило ценности добровольно не отдавать [Голубцов 1999: 80–81].

Через неделю, 19 марта, при храме Спаса на Б. Спасской улице, согласно постановлению собрания благочинных, в доме Церковного попечительства была открыта столовая для голодающих на средства нескольких приходов. Эта столовая действовала ежедневно в течение нескольких месяцев.

Через месяц, 20 апреля 1922 г., милиция производила изъятие ценностей из церквей Сокольнического района. По сводке центрального оперативного штаба при начальнике гарнизона города Москвы нигде крупных эксцессов не было, за исключением церкви Спаса на Спасской улице, где собралась толпа до 2000 человек и брошенным из толпы камнем был ранен один из чинов охраны. Высланными всадниками толпа была рассеяна. Толпу разгоняла кавалерия, были произведены аресты [Мазырин, Гончаров, Успенский 2006: 86]. В церкви изъяли все серебряные священные сосуды, остались только медные и деревянные [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-43983].

В ходе начавшихся репрессий по делу об изъятии ценностей в Москве был расстрелян сын протоиерея Николая Заозерского (служившего в Спасском храме с 1901 г. до своей кончины в 1925 г.) — священномученик прот. Александр Заозерский.

С 1 марта 1923 г. [ЦГАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 229. Л. 7, 7 об.] образованное обновленческое Московское епархиальное управление (МЕУ) начало активно вмешиваться в жизнь приходов, остававшихся верными патриарху Тихону, указывая избрать выборщиков на благочинническое собрание для выборов членов поместного (обновленческого) собора. Протокол собрания 25 марта 1923 г. свидетельствует, что всего 20 прихожан Спасской церкви признали это распоряжение МЕУ. Среди них свящ. Николай Покровский, который председательствовал на собрании. Настоятель храма прот. Александр и клирик храма прот. Николай Заозерский на собрании не присутствовали [Там же. Д. 265. Л. 17–17 об.].

Ведя борьбу против патриарха Тихона, обновленцы запрещали его поминовение во всех храмах Российской Церкви и по согласованию с властями приравнивали это нарушение к контрреволюции [Там же. Д. 2. Л. 1].

Приходской совет церкви Спаса Преображения в Спасской, во главе которого стоял председатель генерал А. И. Беляев, не считался с постановлениями обновленческого Епархиального управления и приглашал патриарха Тихона совершать службы в храме после освобождения патриарха из заключения.

Восьмого июля 1923 г. патриарх Тихон служил всенощную в храме Спаса Преображения в Спасской [Вострышев 2004: 354], после которой 25 июля 1923 г. настоятель прот. Александр Пятикрестовский был арестован, два месяца провел в тюремном заключении, но освобожден без суда 19 сентября [ЦГАМ. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 2. Л. 42 об.].

Для переориентации приходов в штат внедряли обновленческих священников. В Спасский храм постановлением МЕУ от 18 мая 1923 г. был назначен на специально введенную должность третьего священника обновленец прот. Вячеслав Немов [Там же. Д. 193. Л. 2]. Однако он не повлиял на «тихоновскую» ориентацию (сторонников патриарха Тихона) причта и прихожан храма и уже 5 октября того же года был переведен в Троицкую церковь в Троицкой (на Самотеке) [Там же. Д. 4. Л. 142], которую обновленцы захватили в самом начале своих активных действий.

Вернувшийся из заключения настоятель Спасского храма прот. Александр Пятикрестовский продолжил служить настоятелем в храме. Спасский храм власти передали обновленцам только после его отстранения в 1934 г.

Верный «тихоновец» настоятель Спасского храма протоиерей Александр Пятикрестовский

В 1918 г. скончался многолетний настоятель Спасского храма прот. Григорий Орлов [ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д.], заставший начало служения патриарха Тихона. С 1919 г. настоятелем храма был священник Александр Пятикрестовский, выпускник Московской духовной академии.

Прот. А. Пятикрестовский

Прот. Александр до конца был верен патриарху Тихону. В 1922 г. [URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7505/] прот. Александр удостоился награды из рук Святейшего — права ношения митры.

За время своего настоятельства прот. Александр организовал крепкий приход. При храме образовалось сестричество из монахинь, которых настоятель благословлял на постриг. Как духовный пастырь, он призывал прихожан к частому причащению, проводил общую исповедь и массовое соборование. Глубоко почитая св. прав. Иоанна Кронштадтского, настоятель в дни его памяти совершал торжественные богослужения [Морозов 2025: 73]. На следствии в 1935 г. прот. Александр скажет, что «произнося при поминании “отца нашего”, он подчеркивал значение Кронштадтского праведника перед верующими как пастора праведной жизни, имеющего всероссийское значение» [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43983. Л. 18 об.].

Ревностное служение настоятеля и активная приходская деятельность стали причиной доносов на него и старосту храма Михаила Желтова. В 1934 г. прот. Александр был почислен за штат, а в январе 1935 г. по обвинению в антисоветской деятельности арестован вместе с бывшим старостой М. Желтовым.

Служившие в Спасском храме священник Николай Покровский, диаконы Петр Рождественский и Михаил Толузаков под давлением следственных органов дали показания против настоятеля.

Священник Покровский сказал, что, хотя священник Пятикрестовский относился к Советской власти «наружно — лояльно, но его слова расходились с делами, не примирившись с Советской властью, всячески старался причинить зло <...> Во время изъятия церковных ценностей Пятикрестовский Александр противился изъятию священных сосудов, — от изъятия он скрыл чашу серебряную большого размера, дискос, звездницу, лжицу, крест серебряный аналойный, ранее принадлежавший полковой церкви при Спасских Казармах» [Там же. Л. 39–40].

Из показаний диакона Толузакова стало известно о монашеских постригах прихожан Спасского храма, что «происходило при непосредственном вмешательстве Пятикрестовского, последний их обрабатывал в известном направлении и через епископа Евгения Кобранова, епископа “Варфоломея” совершал постриги. С обоими Пятикрестовский был в дружеских отношениях. Если судить по его наружным качествам, то он к Советской власти относился лояльно, в моем присутствии он никогда не высказывал недовольства. В то же время он был ревностным последователем известного монархиста “Иоанна Кронштадтского”» [Там же: Л. 35]. По показаниям Толузакова были арестованы и расстреляны немало духовных лиц, в т. ч. председатель Приходского совета церкви в Спасской генерал А. И. Беляев и его семья.

Показания диакона Петра Рождественского так описывают картину жизни прихода храма Спаса в Спасской и действия его настоятеля: «До революции Пятикрестовский принадлежал к самой реакционной части православного духовенства в Москве и поддерживал тесную связь с известным черносотенцем и монархистом попом Иваном Кронштадтским, последователем которого он является и до настоящего времени. После революции Пятикрестовский стал активным контрреволюционером. Служа священником в церквях города Москвы, он организовывал верующих женщин в тайные сестричества, обрабатывал и склонял на тайное монашество и организовал к церкви Спаса на Спасской улице целое паломничество разных фанатиков» [Там же. Л. 30 об.].

Из показаний стало известно, что прот. Александр Пятикрестовский был дружен с епископом Евгением (Кобрановым), который часто служил по благословению патриарха Тихона в Спасском храме, и епископом Варфоломеем (Ремовым), совершавшим в Спасском храме постриги желавших иночества прихожан [Там же. Л. 35].

Свидетельские показания клириков храма на следствии против прот. А. Пятикрестовского показывают, что настоятель противостоял любым новшествам, и только после его увольнения за штат храм передали обновленцам [Там же] (в июле 1934 г.)[2]. Весь причт и община Спасского храма перешли в храм святых мучеников Адриана и Натальи на 1-й Мещанской улице.

В 1937 г. храм Преображения Господня на Большой Спасской улице был разрушен. На фундаменте храма было сразу выстроено типовое школьное здание, которое в советские годы занимали разные учреждения Москвы [Морозов 2025: 74].

Прот. Александр и староста храма Михаил обвинены в «антисоветской и контрреволюционной агитации», а также в том, что «распространяли провокационные слухи о якобы проводимых советской властью гонениях на религию и верующих: они, являясь последователями и приверженцами Ивана Кронштадтского, известного ярого монархиста и черносотенца, повседневно проводили работу среди верующих, обрабатывая их в духе “Иоаннитизма”» [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43983. Л. 59].

Особое совещание при НКВД СССР 26.03.1935 вынесло прот. Александру Михайловичу Пятикрестовскому приговор на пять лет ссылки в Красноярский край [Там же. Л. 63]. Через три года по сфальсифицированному делу группы из «23-х человек С. Алла-Бергенова» Александр Михайлович Пятикрестовский был расстрелян [Архив УФСБ по Красноярскому краю. Дело П-12839]. День его памяти 25 мая 1938 г.

Реабилитация произведена дважды: 4 августа 1961 года Президиумом Красноярского краевого суда (за недоказанностью состава преступления отменен приговор тройки УНКВД по Красноярскому краю от 07.05.1938) и в 1994 г. прокурором Москвы [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43983. Л. 67].

Друг патриарха Тихона – 135 «советский» генерал-майор и староста храма А. И. Беляев

Дружественная связь Святейшего Патриарха Тихона с приходом храма Спаса Преображения на Спасской была бы невозможна без старосты храма и председателя приходского совета с 1919 по 1932 г. Александра Ивановича Беляева — генерал-майора [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Т. 2. Л. 186 об.; РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 104. Л. 28] Русской армии, героя Первой мировой войны [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685], служившего также с 1918 по 1926 г. в Красной армии помощником начальника во Всероссийской чрезвычайной эвакуационной комиссии (ВСЕРОКОМ) [Там же. Л. 16] РККА [ГАРФ. Ф. 6651. Оп. 1. Д. 1. Л. 50, 178; Д. 7. Л. 111; Д. 13. Л. 58].

А.И. Беляев. 1914 г.

Весь период службы в Красной армии Александр Иванович совмещал со служением в Церкви, вблизи которой он жил на Большой Спасской улице (в доме № 28, на его месте теперь дом № 10) [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 20685. Л. 26]. Являясь председателем Приходского совета и старостой храма, он находился в общении с духовенством, и самое главное — с патриархом Тихоном. Это подтверждается показаниями свидетеля диакона Спасской церкви М. Толузакова на следствии по делу самого генерала Беляева в 1937 г.: «имел теснейшую дружбу с патриархом» [Там же. Л. 36 об.], а также показаниями сына генерала Алексея Беляева на следствии по делу семьи А. И. Беляева в 1940–1941 гг. [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258].[3]

Возможно, Александр Иванович был единственный генерал-майор во всей Российской Церкви в 1920-х гг., совмещавший службу в РККА и должности председателя Приходского совета и старосты храма, что являлось свидетельством мужества этого человека. Его служение в Церкви, так же как и служба в РККА, имели целью служение Родине [Морозов 2025: 76].

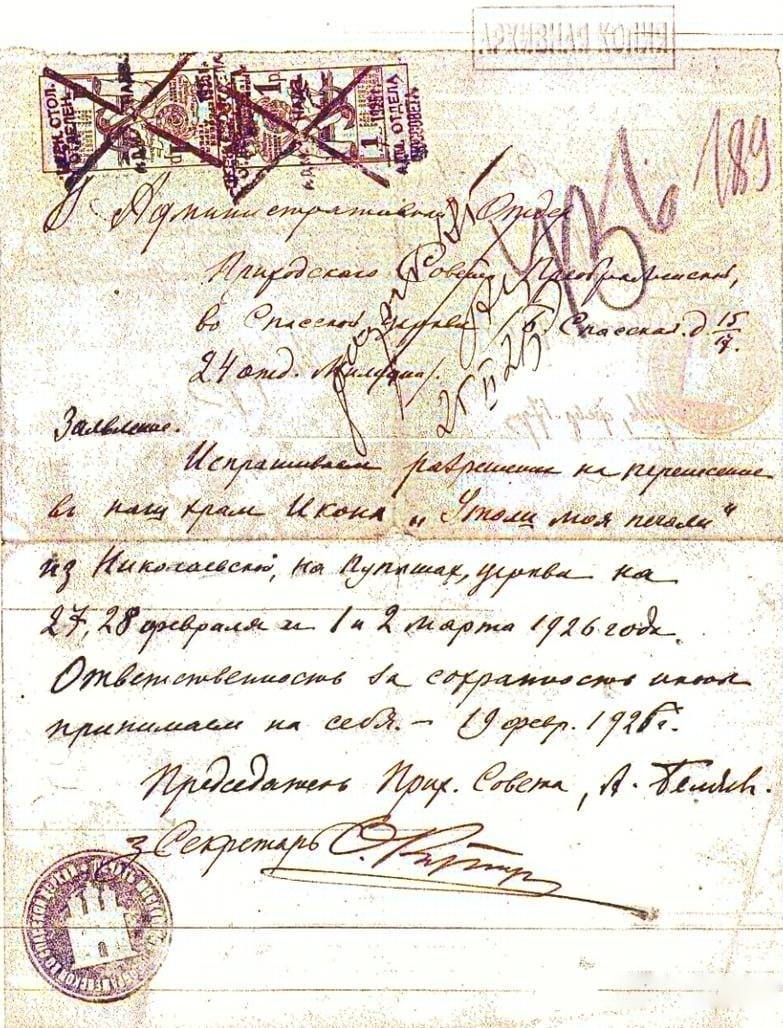

После увольнения из РККА в 1926 г. Александр Иванович Беляев все силы отдал Спасскому храму. В исторических архивах Москвы хранятся протоколы собраний Спасского прихода под председательством А. И. Беляева, подписанные им прошения к городским властям о принесении в храм для поклонения известных икон из других московских храмов, обращение общины в 1929 г. к советским властям с убедительной просьбой не закрывать Спасский храм, достигшее тогда своей цели.

Заявление

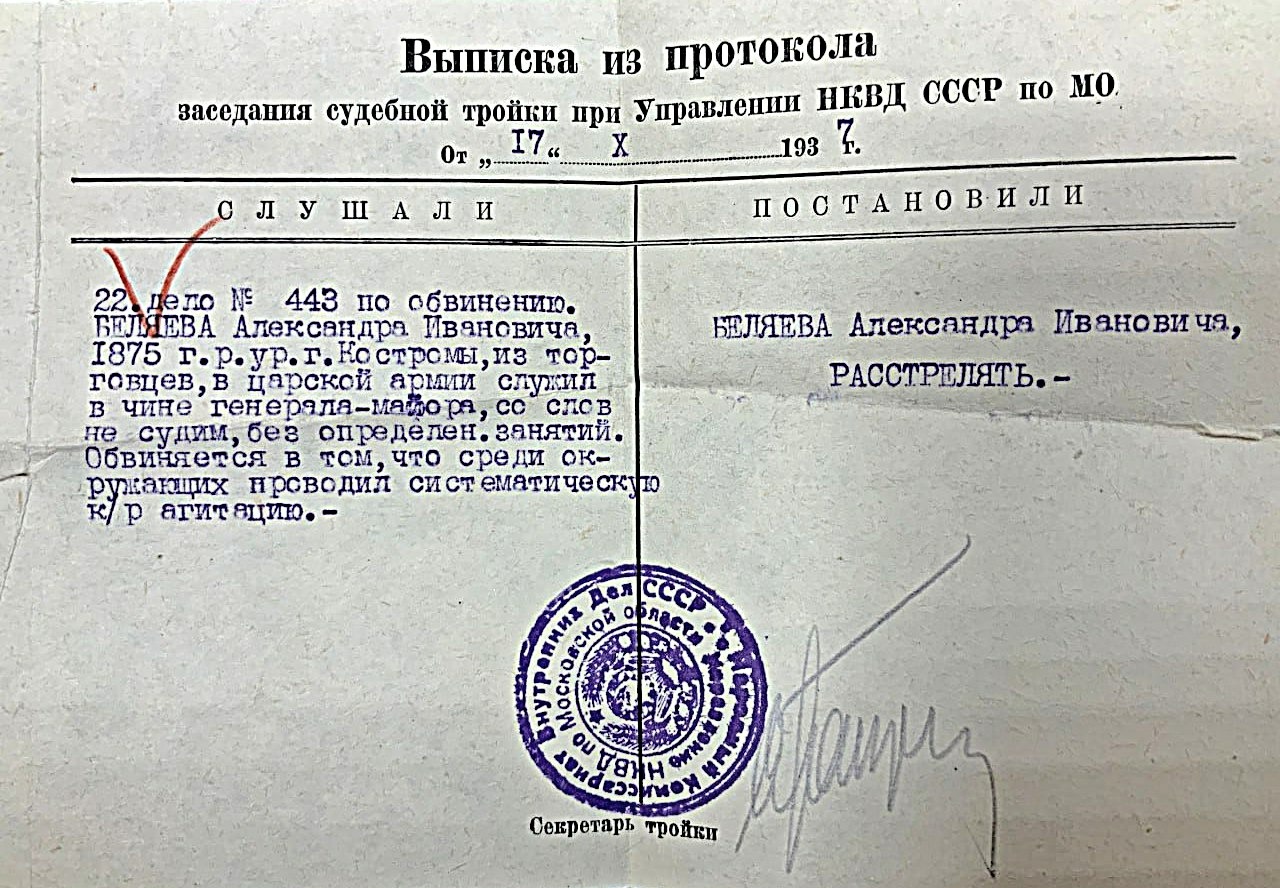

В 1937 г., 17 августа, Александр Иванович Беляев, к тому времени пенсионер, инвалид, был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционной фашистской агитации и враждебности к советской власти.

Показания на бывшего старосту Спасского храма органам НКВД дали два священнослужителя, считавшиеся его близкими друзьями: бывший клирик Спасской церкви диакон М. Толузаков, которого, за неимением у того жилья, Александр Иванович поселил у себя в квартире (Толузаков в 1920 г. прибыл в Москву из Петрограда; в 1935 г., выступая свидетелем на следствии против прот. Александра Пятикрестовского, он все еще указывал местом своей прописки квартиру А. И. Беляева), и священник Стефан Марков, служивший до 1929 г. в расположенном рядом храме св. мчч. Адриана и Натальи на 1-й Мещанской и на Серафимо-Дивеевском подворье, затем в храме Пимена Нового в Сущеве. С 1937 г. священник С. Марков вместе с протодиаконом М. Толузаковым перешли в храм Знамения Божией Матери в Переяславской слободе [Кондратьев, Королева 2015: 310–313, 346], вскоре стал там настоятелем (до своей смерти в 1955 г.). Толузаков служил там же до своей смерти в 1954 г.

Стоит отметить, что в 1921 г., в период служения Маркова священником Серафимо-Дивеевского подворья в Москве на 1-й Мещанской [Денисов 2014: 122], туда вселился со своей семьёй начальник 6-го («церковного») отделения Секретного отдела ГПУ А. Е. Тучков, возможно для удобства слежки за патриархом Тихоном, помещавшимся рядом, на Троицком подворье [Современники о Патриархе Тихоне 2012: 277–281; Бычков 2006: 177, 181]. Тучков был одновременно секретарем Антирелигиозной комиссии при Политбюро ЦК ВКП(б).

Кроме указанных двух священнослужителей, свидетелей на следствии по делу А. И. Беляева не было.

Показания свящ. Стефана Маркова против А. И. Беляева говорят о его готовности подписывать все формулы ГПУ:

«Вопрос следователя: Как Вы можете характеризовать Беляева А. И.?

Ответ Маркова: Беляев Александр Иванович б. генерал-майор, ярый церковник, в течение десяти лет был председателем церковной общины.

Вопрос: Что еще Вам известно о Беляеве?

Ответ: Беляев церковник фанатик, крайне враждебно реагирует на мероприятия Советской власти, касающиеся закрытия отдельных церквей в г. Москве. Беляев заявил: “Смотрите, что делают с православными церквами, закрывают против желания верующих, этот произвол над русским народом даром не пройдет большевикам”.

Записано с моих слов верно и мной было прочитано» [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685. Лл. 38–38 об., 39–39 об.].

На следствии Александр Иванович Беляев держался спокойно и твердо.

А.И.Беляев. Следственное дело. 1937 г.

На допросе об отношении к советской власти Александр Иванович заявил о себе: «гражданин своего отечества» [Там же. Л. 26 об.], вины в антисоветском настрое и контрреволюционной агитации не признал и решительно отказался назвать знакомых, служивших в царской армии, а также духовных лиц, с которыми он имел общение. Ответы следователю ярко отражают благородство характера и бесстрашие Александра Ивановича как исповедника. Вот выдержка из протокола допроса А. И. Беляева:

«Вопрос следователя: Дайте подробные показания о Ваших связях с духовенством?

Ответ А. И. Беляева: Я с детства воспитан в почитании религии, и на протяжении всей жизни это чувство у меня не иссякло, а наоборот укрепилось. С 1919 г. примерно по 1930 г. я был председателем церковной общины. С духовенством я поддерживал связь до дня моего ареста. Я бывал у них на квартирах, а они в свою очередь посещали меня на квартире.

Вопрос: Назовите всех лиц служителей церковного культа, с которыми Вы поддерживали связь, т. е. лиц, кои посещали Вас и коих посещали Вы?

Ответ А. И. Беляева: Я отказываюсь следствию назвать всех лиц, с коими я поддерживал связь, буду отвечать только тогда, если следователь будет мне называть лиц, его интересующих, в противном случае называть не буду.

Вопрос: Почему Вы отказываетесь назвать лиц, служителей священного культа, с коими Вы поддерживали тесную связь?

Ответ: Bо-первых, я не надеюсь на свою память, а во-вторых, я привлечен к ответственности и не хочу кого-либо из лиц священного культа вовлечь в подозрение, а поэтому и отказываюсь их назвать.

Вопрос: Ваш ответ, то есть, отказ от показаний подтверждает, что Вы совместно с служителями священного культа проводили контрреволюционную агитацию, а теперь боитесь их выдать, дайте подробные показания на этот счет?

Ответ: Духовенство несет тяготы, над ним смеются, а это меня оскорбляет, среди духовенства много пострадавших, зачем еще лишний раз наводить подозрение, раз я обвиняюсь, то пусть один и понесу ответственность, и поэтому категорически отказываюсь кого-либо называть» [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 20685. Л. 26, 26 об.].

Александр Иванович, не признавший себя виновным, на основе показаний диакона Михаила Толузакова и священника Стефана Маркова был приговорен к расстрелу.

Выписка из протокола А.И. Беляева

Обвинительное заключение дает такую характеристику А. И. Беляеву: бывший офицер, по убеждениям монархист, озлоблен против партии и советской власти, проводил контрреволюционную агитацию, распространял слухи о войне и скорой гибели советской власти, о якобы происходящих гонениях на религию и духовенство. Виновным себя не признал. Изобличен свидетельскими показаниями [Там же. Л. 53].

По приговору тройки НКВД МО генерал А. И. Беляев был расстрелян 21 октября 1937 г. на Бутовском полигоне. В ту же ночь расстреляли осужденного по одному с ним делу В. И. Янчевского и священника церкви Спаса в Спасской Николая Покровского [Русская Голгофа. Бутово. Месяцеслов-синодик 2005: 37, 136]. Реабилитирован А. И. Беляев 30.06.1989 г. [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 20685. Л. 62, 62 об.].

Генерал Русской армии А. И. Беляев сохранил верность воинскому призванию и несокрушимую преданность вере и Церкви. «Любимец (по сведениям НКВД) патриарха Тихона» [Там же. Д. П-49258. Т. 1. Л. 244–248], староста-генерал понимал важность обретения Россией Патриарха и отвечал чуткой сыновней преданностью на любовь Святейшего к народу и его жертвенное стояние за Церковь.

Среди расстрелянных на Бутовском полигоне русских генералов А. И. Беляев выделяется тесной связью с Церковью, тем, что в годы гонений посвятил свою жизнь церковному служению [Бутовский полигон. Книга памяти жертв политических репрессий 2003: 124].

На следствии по делу семьи Беляевых 1940–1941 гг. были приведены слова жены генерала О. И. Беляевой: «причин для ареста Александра Ивановича никаких не было, он пострадал или за то, что был генералом, или за преданность церкви» [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49258. Л. 161].

Труды по канонизации Александра Ивановича Беляева, старосты храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице Москвы, в настоящее время ведутся Спасской общиной, молящейся о воссоздании прихода утраченного храма на Большой Спасской улице и посещающей место расстрела исповедника веры на Бутовском полигоне в дни его памяти, а также Культурно-историческим центром «Спасская слобода» г. Москвы.

Клирик, иерей А.Морозов

Морозов Александр Валерьевич, иерей, магистр богословия, клирик Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Балашихинской епархии Московской митрополии, соискатель степени кандидата теологии на кафедре истории Московской духовной академии,141300, Сергиев Посад, Троице-Сергиева-Лавра, Академия

(Продолжение следует)

[1] История Спасской слободы и церкви Спаса Преображения, что в Спасской [Текст]. Москва: [б. и.], 2013. С. 21-25 с.

[2] Указание в книге «Сорок сороков» (1995. Т. 3. С. 474, 475) о том, что обновленцы обосновались в храме Спаса Преображения в 1922 году, со ссылкой на публикации А. Левитина и В. Шаврова, неверны.