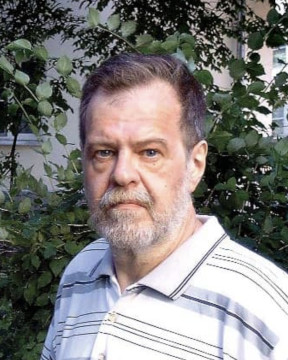

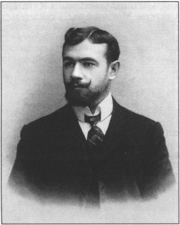

Психологическая прихотливость, сложное слоение психики улавливаются тончайшим И. Анненским, и, переданные через образ, они, так воплощённые в поэтическом слове, словно предлагают новый вариант поэтического восприятия мира:

Бывает такое небо,

Такая игра лучей,

Что сердцу обида куклы

Обиды своей жалчей.

Общие мерцания – Анненский-Достоевский, Анненский-Тютчев…

Мастер гранёных созвучий, вспыхивающих вместе с тем сакральной нежностью любви:

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя…

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

Здесь: сам космос любви раскрывается, слоясь запредельной небесностью; любовь – к звезде?

Или отблеск Божественной, - поразительно, лапидарно переданный?

Анненский, оставаясь в полях классического стиха, словно выстраивает мост в двадцатый век, на кого только не влияя: и у Маяковского, вроде бы совершенно противоположного ему по складу и ладу, можно найти нечто от совершенной поэзии Анненского.

Анненский муаровых сумерек.

Анненский приглушённых звучаний: аффектация всегда отдаёт фальшью, пафос вечно избыточно румян.

Анненский – контуров, силуэтов, зыбкостей, трудно уловимых, и – тем не менее, чётко зафиксированных, как «Чёрный силуэт»:

Пока прильнув сквозь мерзлое окно,

Нас сторожит ночами тень недуга,

И лишь концы мучительного круга

Не сведены в последнее звено, —

Хочу ль понять, тоскою пожираем,

Тот мир, тот миг с его миражным раем…

Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет…

Мёртвый свет страшен?

Но и такой - он остаётся светом: а Петербург вообще даётся в мутноватых, приглушённых тонах, дожди кропят вечно, сырость промозгло лезет в сердце:

Желтый пар петербургской зимы,

Желтый снег, облипающий плиты…

Я не знаю, где вы и где мы,

Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?

Потопить ли нас шведы забыли?

Вместо сказки в прошедшем у нас

Только камни да страшные были.

Анненский трагедии, отливающейся в различные поэтические формы.

…пока бушует греческая драма, где напряжение таково, что сейчас – вместо героя – погибнет хор.

Анненский переводит основательно и точно, весомость сказанного слишком сильна, чтобы века могли не считаться с нею.

Бархат, но и – отточенная сталь французских поэтов.

Величественный белый стих античности, не ведавшей рифмы - была б пустой побрякушкой…

Анненского не представить без рифмы – её зияния и сияния органичны, как белые ночи Петербурга.

…демиург которого благоволил Анненскому – удовлетворённый такими созвучиями.

Анненский «Аметистов»:

Когда, сжигая синеву,

Багряный день растет неистов,

Как часто сумрак я зову,

Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи

Сжигали грани аметиста,

А лишь мерцание свечи

Лилось там жидко и огнисто.

Костры не подойдут ему: его – это мерцание свечи, острое копьецо, ранящее воздух, медленное оплывание воска…

Но – кажется – ему должно быть близко и нутро православного храма, со смесью запаха воска и едкого благоухания лилий, с тяжёлым мерцанием окладного золота, и таинственными сияниями нимбов.

О! многое близко ему: в мировом пантеоне культуры, истолкованным по-своему.

Анненский критик проникает в самую сущность литературных вещей, словно иглу познания вонзает в нерв оных.

В статье «Что такое поэзия» Анненский признавался: Этого я не знаю…

Но – он сам был поэзией: высок и возвышен, аристократически-благороден и элегантно сдержан, указавший пути многим последующим поэтам.