Тертые его тома; словно опыт, пропущенный через жернова народной скорби, жил и в Распутине, определяя дыхание его книг.

Вместе – словесная мощь, не спешность повествования, крупная и круглая детализация всего окрестного мира: вернее – той его части, что попала в писательский объектив.

Но и – буйство жизни, роскошь её космоса: как делается очерк о сборе ягод, сколько красок, словно сок жизни течёт в читательское сердце.

«Живи и помни» дышит адом: ад, в который жизнь превращает война, не будет избыт даже любовью: Настёна, скрывая мужа, проблема дезертирства остро режет плоть бытия, понимает, что рано, или поздно… всё взорвётся трагедией.

Краски холодны, а хочется… хотя бы тёплых.

Что бы ни совершил человек, ему хочется жить; в Распутине отражается космос Достоевского, сквозь все тёмные лабиринты выводившего к свету: хоть свет этот и может быть не очевиден.

Лесоповал, где работает Настёна; муж, скрывающийся в тайге, в зимовье; всё прояснится – через деталь.

Жизнь… озарённая минутной радостью: муж жив; жизнь, перекусывающая метафизический хребет: Настёна жертвует собой, топиться, чтобы не вывести на след мужа.

А ведь победа уже грянула…

Тайга поёт.

Немо звучит всею мощью своей, равнодушной как будто к муравьиной пряже человеческих жизней.

Страшно звучит.

Как Матёра – которой не будет.

Будут распутинские старухи: древние, словно из земли уже составленные, упорные в нежелание умирать, и… царственный листвень осеняет, хозяин острова, нечто из сказа.

Матёру затопят.

Китеж не всплывёт.

Тугое повествование, фразы, налитые неизбывной тоской, фразы-строки, звучащие поэтично; мистика своеобразия распутинской прозы.

«Уроки французского» придётся выучить, или – бессмысленно вторгаться в жизнь.

Жизнь тощая, нищая, картошка да хлеб; жизнь, выплёскивающаяся за край правильной социальности: пацаны играют в неодобрительную игру; учительница, из жалости включившаяся в оную...

Распутин писал жизнью – и своим опытом, и словно генетическим; он писал той мерой правды, которая отменяет праздник: слишком не под него сделана жизнь.

Да, в его прозе мало праздничного, но то, что есть она в литературе – праздник оной.

1.

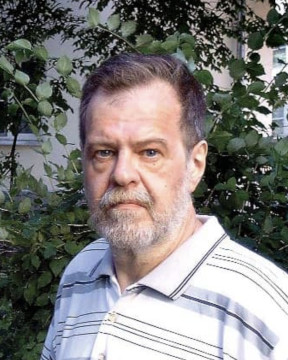

В.Г.Распутину

("Лена, я валяю дурака...")

Жизнь катится, как с горки снежный ком,

Круглея пышными, как ноль, боками.

А где-то на пути всегда есть камень,

И ком иль сядет на него верхом

Иль разобьется вдрызг об этот камень.

Дурачиться, валяя дурака,

Катая его по полу, как мячик,

Не улыбаясь и не хохоча,

Не насмехаясь, не жалея и не плача, -

Урок от старого седого мудреца

И наставление отца...

А вот дурачиться, валяя дураков,

Катая их в навозной теплой куче -

Это урок от академии веков,

В которой лечат, развивают, учат.

К примеру вот, Китайская стена.

Она не говорит, но не немая.

И амбразуры внутрь направляя,

Ступеней вопиёт величина,

На землю с башен дураков валяя:

"А вот Китайская ли она стена?

Кому дана? Киту ли? От кита ли?

Зачем нужна? Какая где страна?

И почему стена из космоса видна?

И почему она внутри пустая?

Мир временный валяет дураков.

Так с лилипутами играют гулливеры,

Стращая их посредством ложной веры

В невидимых и внутренних врагов.

И страх таков, что много книг написано про это.

Вот только не касается стихов

Ни целлофан на фабрике шелков,

Ни стёкла на заводе самоцветов,

Ни комитеты банков-кошельков,

Дома советов, радуги-калеки

В гей-клубах облапошенных жрецов.

Стихи - ведь это - аромат духов.

Духи поэта слышимы без слов,

Как дух прозаика,

Где голос жив, хоть звука часто нету.