- Святая Пасха (Светлое Христово Воскресение);

- Святая Троица (Пятидесятница);

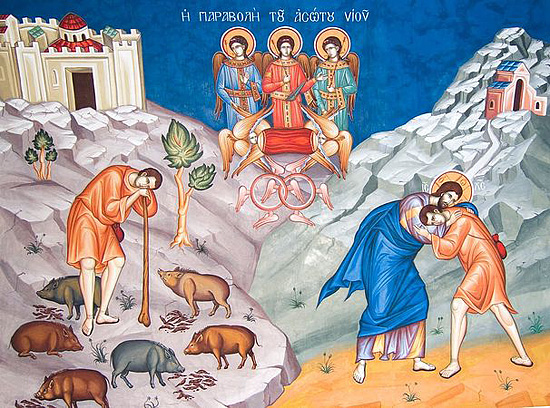

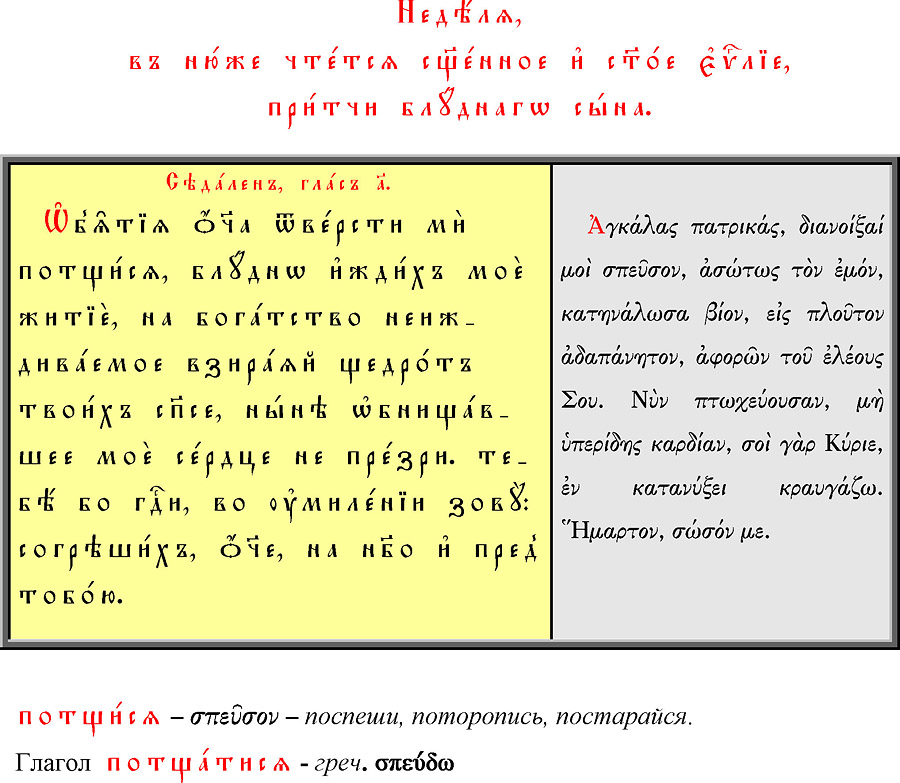

- Неделя о блудном сыне;

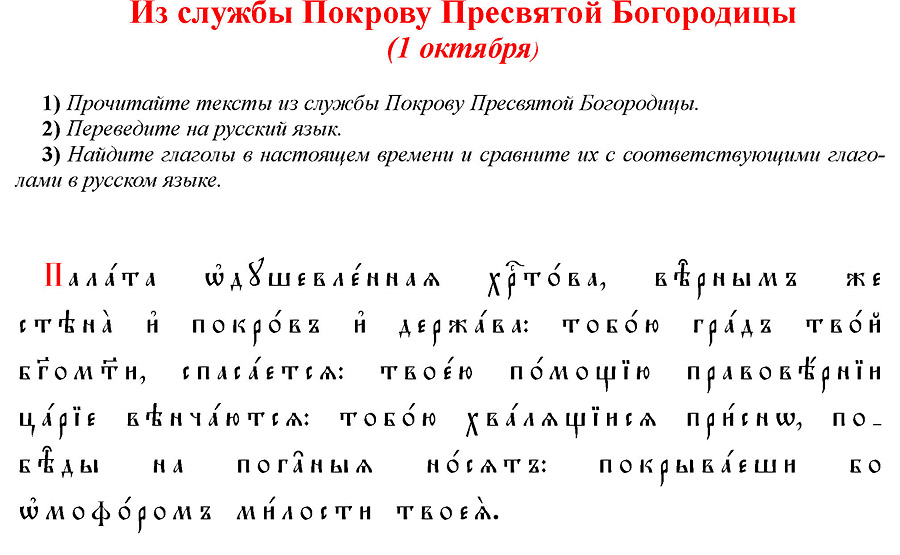

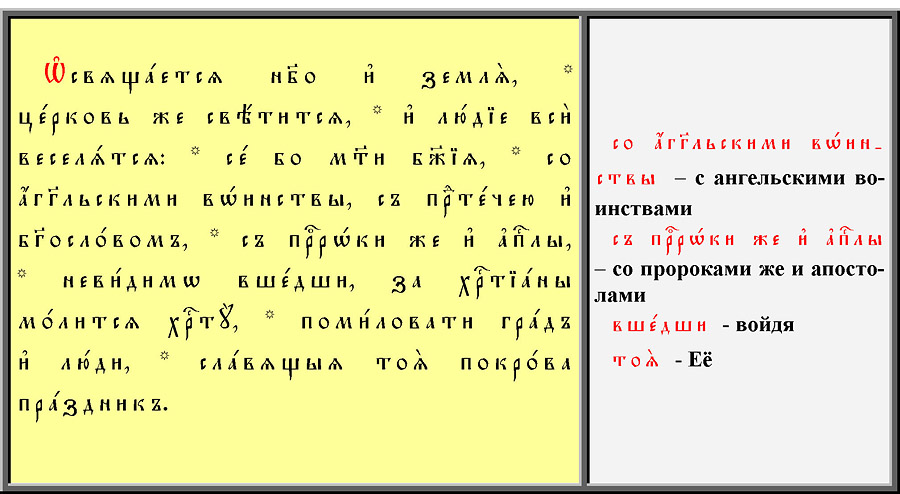

- Покров Пресвятой Богородицы;

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы;

- Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских;

- Рождество Христово

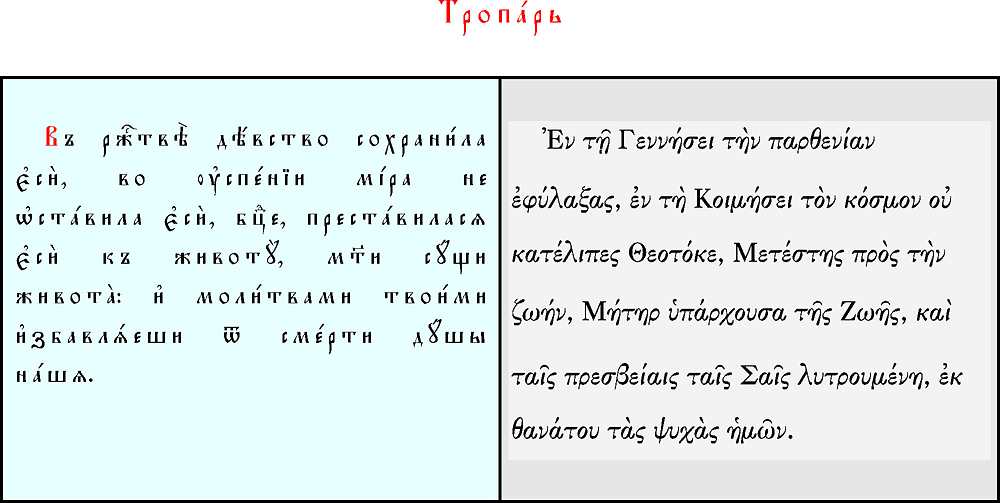

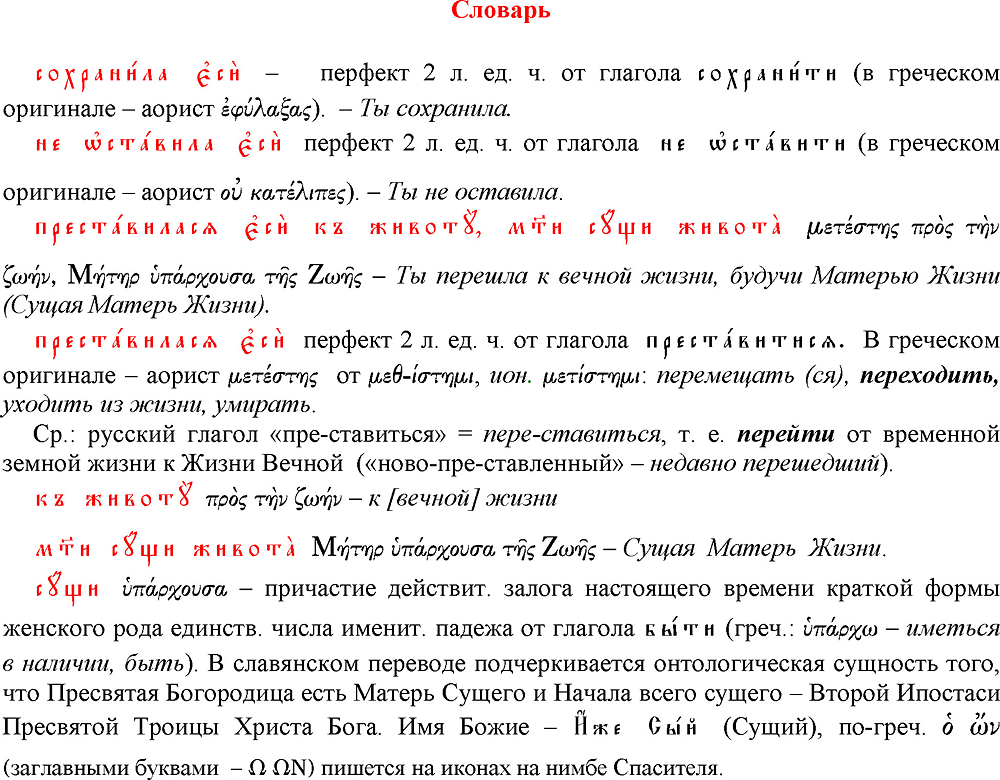

Успение Пресвятой Богородицы

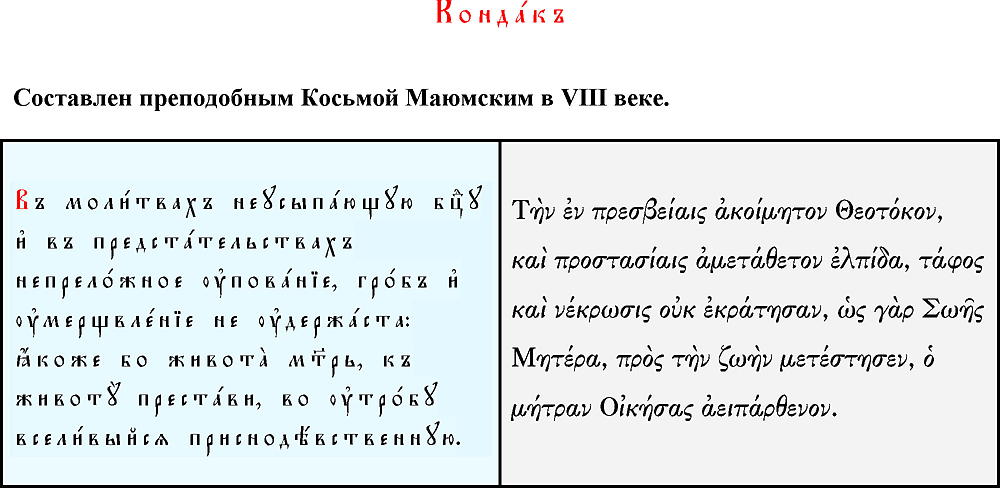

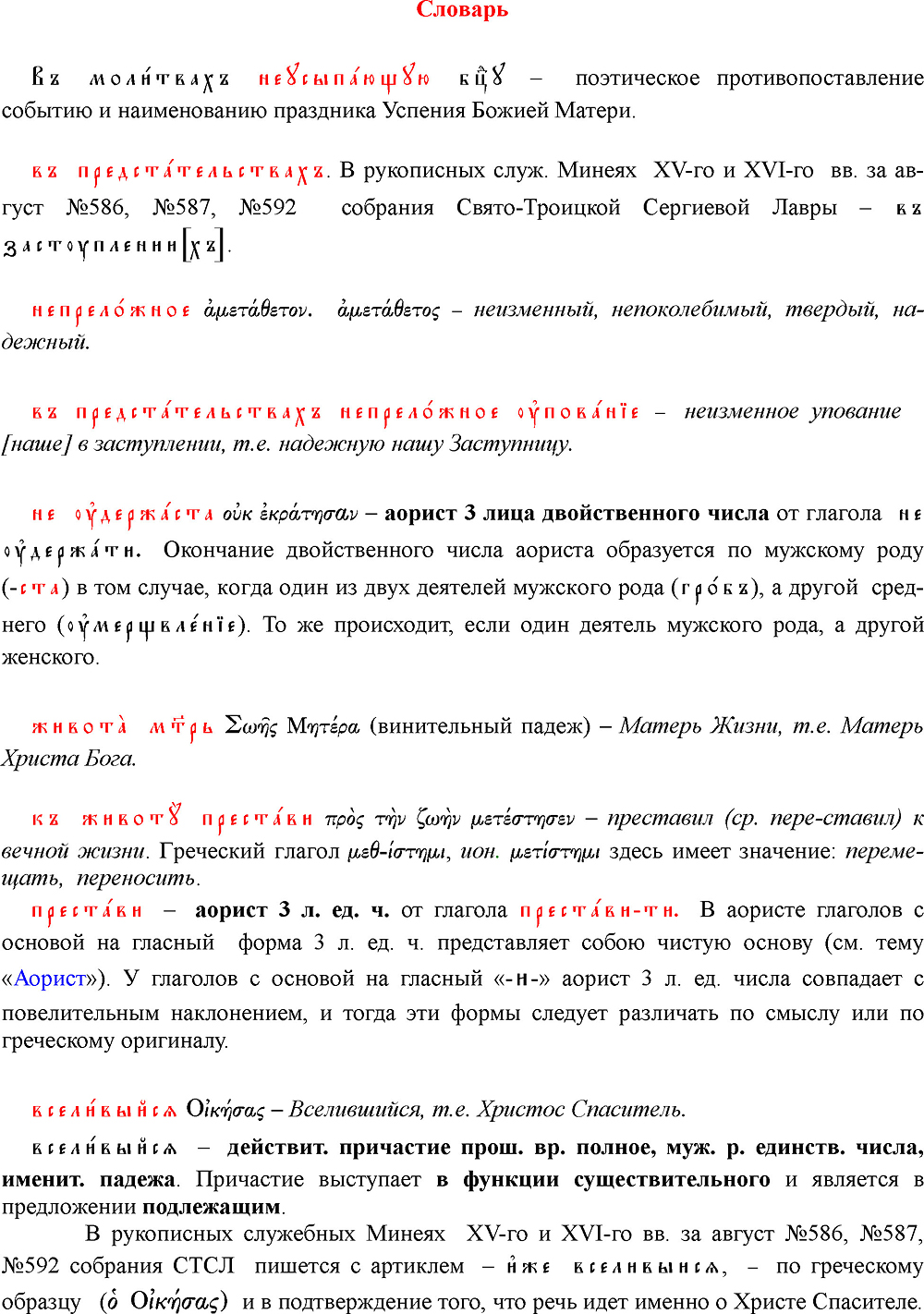

Учебный перевод кондака

Богородицу, - неусыпную в молитвах и неизменное упование [наше] в заступлении, - гроб и смерть не удержали, ибо Вселившийся в Приснодевственную утробу преставил (переселил) Ее к [вечной] жизни как Матерь Жизни.

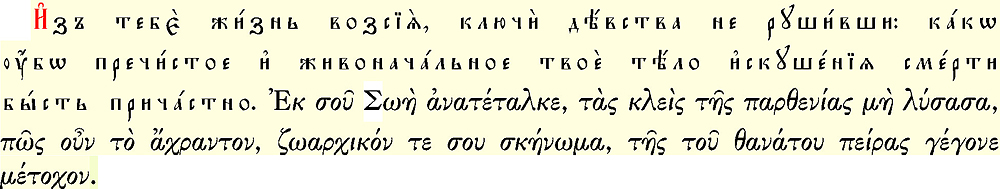

В тропаре, кондаке, задостойнике и во всей службе Успению Богородицы нетленность Девства Божией Матери сопоставляется с нетленностью Ее Успения. О том же говорится и в тропаре 6-й песни второго канона (прп. Иоанна Дамаскина) на утрени:

Из Тебя возсияла Жизнь, не разрушив ключей Девства, - как же пречистое и живоначальное Твое тело оказалось способным испытать смерть ( = стало причастным испытанию смерти).

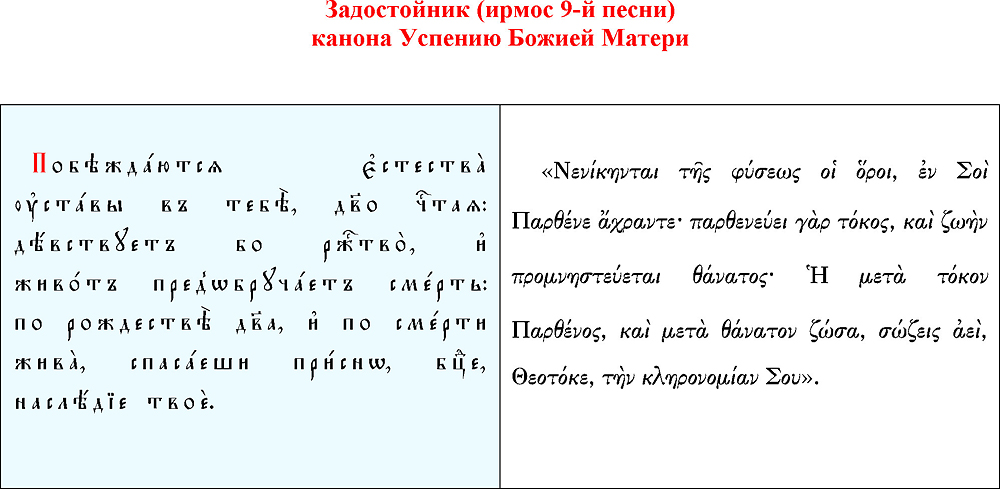

Учебный перевод задостойника Успению Божией Матери

Побеждаются (преодолеваются) пределы естества (природы) в Тебе, Дево Чистая, - Рождество остается девственным, а смерть обручается с жизнью. По Рождестве девственная и по смерти живая, спасаешь присно, Богородице, наследие Твое.

* * *

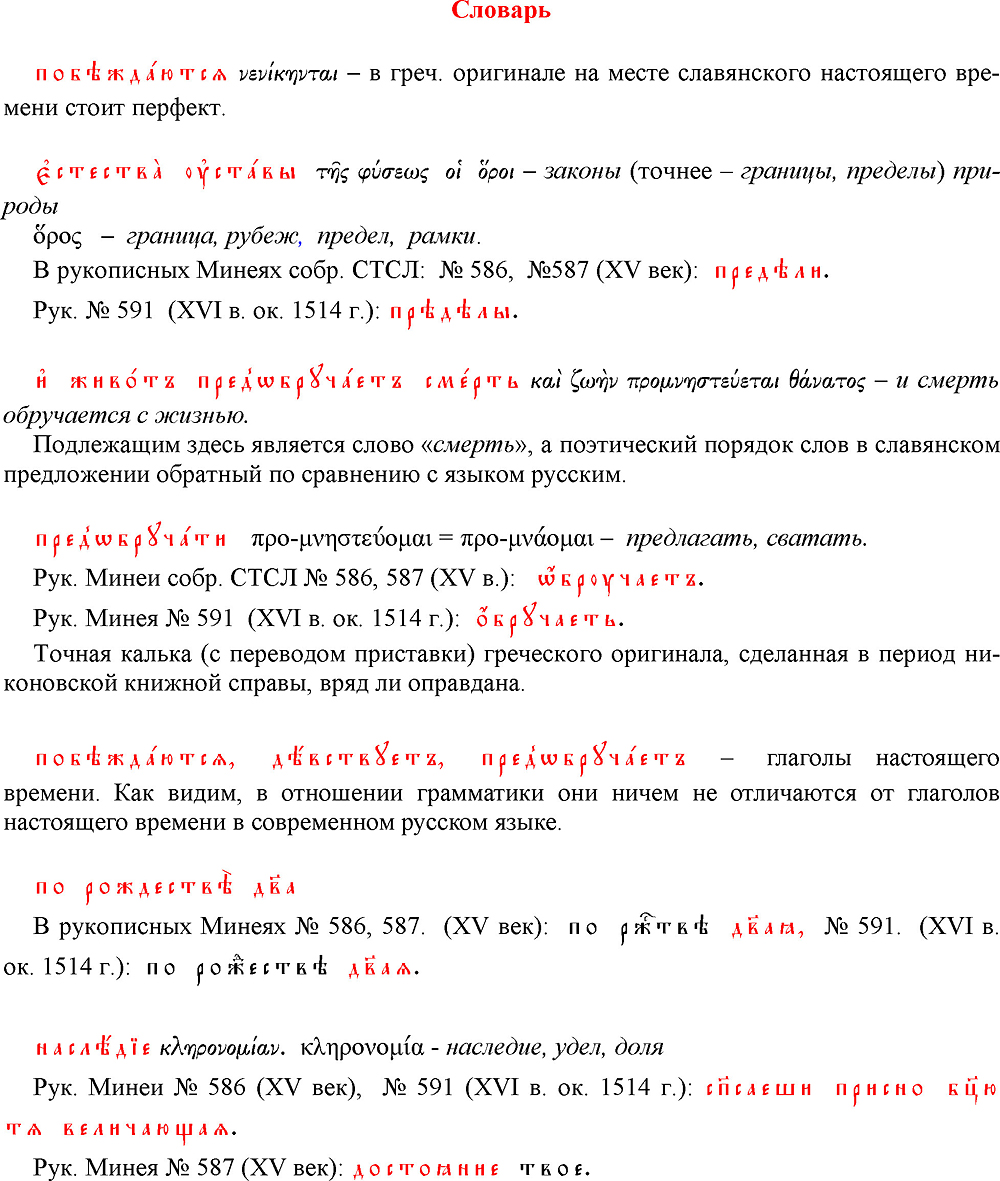

Святая Пасха (Светлое Христово Воскресение)

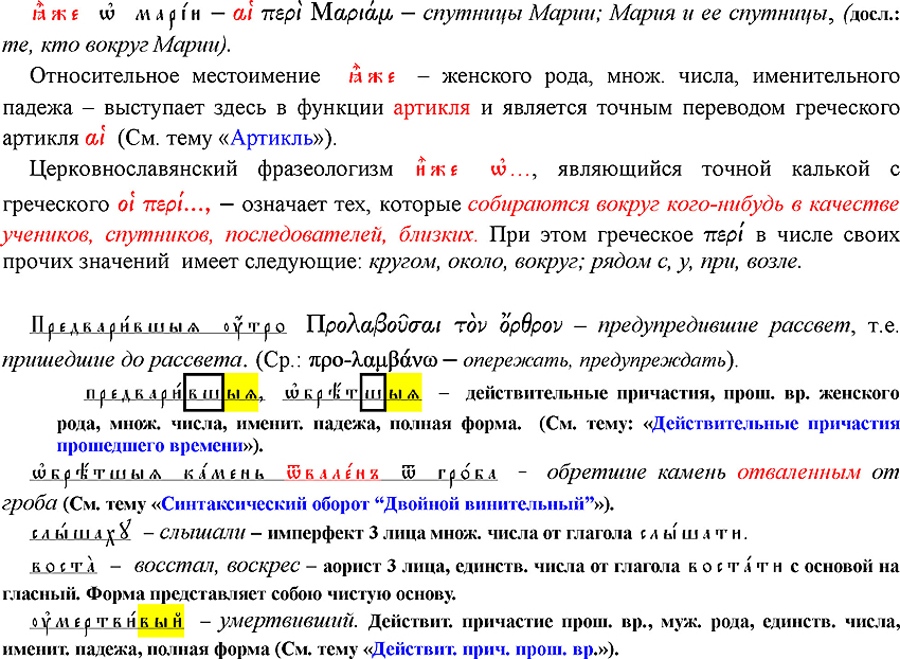

Мария и ее спутницы, пришедшие до рассвета и обретшие камень отваленным от гроба, слышали от Ангела: «Во Свете присносущном Сущего что [вы] ищете среди мертвых, словно человека? Воззрите на гробные пелены, спешите и мiру возвестите, что восстал Господь, умертвивший смерть, ибо Он - Сын Бога, спасающего род человеческий».

* * *

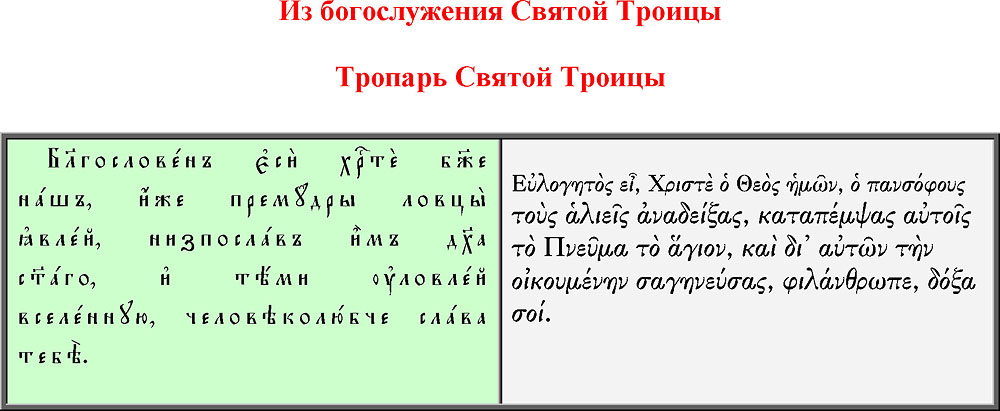

Святая Троица (Пятидесятница)

Перевод: Благословен Ты (есть), Христе Боже наш, явивший ловцов (т.е. рыбаков) премудрыми, ниспослав им Духа Святого, - и через них уловивший [всю] вселенную. Человеколюбче, слава Тебе!

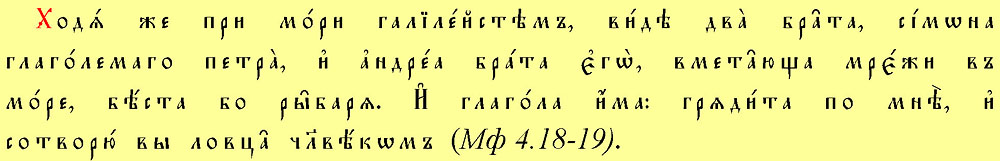

Главная мысль тропаря, раскрывающего внутреннее содержание праздника, заключается в том, что именно ниспослание апостолам Святого Духа сделало их, простых и некнижных рыбаков, премудрыми, и через них Господь уловил (привлек к Себе) всю вселенную. В тропаре также содержится напоминание о евангельских словах Христа Спасителя Своим будущим ученикам - Симону и Андрею, - о том, что Он сотворит их ловцами человеков (Мф 4,18-19; Мк 1,16-17).

еси - Ты есть - 2-е лицо единств. числа настоящего времени от глагола «быти».иже - перевод на славянский язык определенного артикля греческого языка. явлей - явивший (причастие прошедшего времени). Это причастие с артиклем: «иже явлей» - может быть переведено либо как «явивший» (артикль опускается, но в его определенности подразумевается то, что речь идет именно о Христе), либо как «Тот, Кто явил».иже премудры ловцы явлей - явивший ловцов премудрыми. Синтаксический оборот «Двойной винительный», в котором «второй винительный» выражен прилагательным (См. раздел «Синтаксис»).ловец - греч. αλιεύς - рыболов, рыбак, моряк. От слова άλς, что означает: 1) море, 2) соль.теми - через них. Славянский творительный падеж часто выражает отношения посредничества или предстательства. Напр., «Богородицею помилуй нас» - предстательством Богородицы нас помилуй. Или:«реченное от Господа пророком» - прореченное Господом чрез пророка (Мф. 1. 22).уловлей - уловивший (причастие прошедшего времени). Здесь славянскому «уловити» соответствует греческое σαγηνεύω - не просто ловить, но ловить сетью, уловлять словно сетью, опутывать.

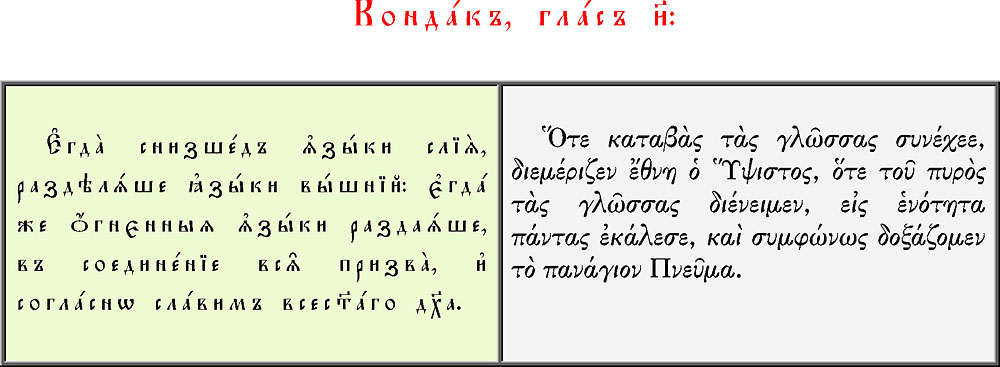

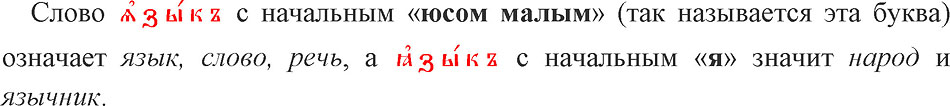

Перевод: Когда Всевышний, снизойдя, смешал языки (т.е. язык как средство общения), Он [этим] разделял народы, когда же Он раздавал огненные языки, - всё призвал к единению. И мы согласно славим Всесвятого Духа.

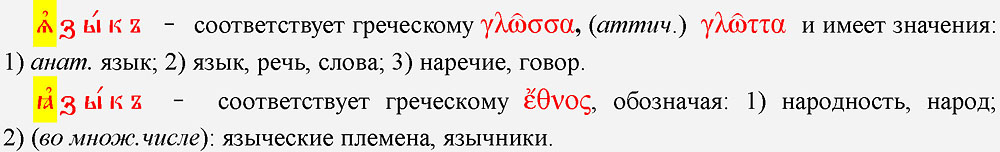

В церковнославянском языке существует двоякое написание слова «язык» в зависимости от его значения.

Однако, до никоновской книжной справы (XVII в.) такого различия в орфографии слова «язык» не было. Так, в Цветной Триоди XVI века (Триодь цветная, полууст. ХVІ века, в лист, собр. СТСЛ, Ркп. № 399. (314.)) мы видим, что слово «язык», обозначающее понятие «речь, говор», пишется через букву «я» (графическое сочетание «и-десятеричного» и «а»), а на месте слова «языки», обозначающего понятие «народы», стоит слово «племена».

Ныне одно и то же славянское слово «язык» выражает два различных понятия, соответствует двум разным греческим лексемам и различается по смыслу посредством только одной буквы, т. е. графически.

Эта ситуация достаточно уникальна даже для церковнославянского языка, в котором имеется лишь один подобный случай различения смысла слова в зависимости от его написания, - это слова «мир» и «мiр», различение смысла которых до реформы 1918 года было и в литературном русском языке.

Однако, именно полное совпадение звучания слова «язык», обозначающего разные понятия, к которым прибавляется и еще одно - метафорическое наименование пламени огня, сходного по форме с человеческим языком как органом речи, и, соответственно, сходного с последним и по написанию, - позволило славянскому переводчику ярче и глубже передать содержание кондака, чем в греческом его оригинале.

В кондаке, как и во многих других текстах службы Святой Троицы, описывается явление Святого Духа в виде огненных языков, которые, разделившись, почили на каждом из апостолов. «Дар языков», полученный при этом учениками Христовыми, проявился в том, что они начали говорить о «величиях Божиих» на разных языках.

Этот дар благовествования на «странных» языках, впервые сообщенный апостолам в день Пятидесятницы при сошествии на них Святого Духа, святые отцы толкуют как явление полноты и совершенства Духа Истины, обнимающего собою всё человечество и призванного объединить все народы во Христе.

В кондаке это событие типологически соотносится (а точнее - противопоставляется) другому событию Священной Истории, - вавилонскому столпотворению (Быт. 11,1-9). Тогда Господь, покарав дерзких строителей башни, смешал единый их язык, - тот язык, говоря на котором они соединились в своем богопротивном деле. Заставив нечестивых говорить на разных наречиях, Господь разделил и рассеял их по всей земле. Тогда также действовали все Три Ипостаси Пресвятой Троицы, ибо, по толкованию свт. Иоанна Златоуста, библейские слова Господни: «Приидúте, и сошедше смесúм тамо язык их, да не услышат кúйждо гласа ближняго (своего)» (Быт. 11, 7) , свидетельствуют об обращении Бога «к Равночестным Себе». Сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков представляет собою полную антитезу ветхозаветному событию, что постоянно упоминается гимнографами в службе Пятидесятницы.

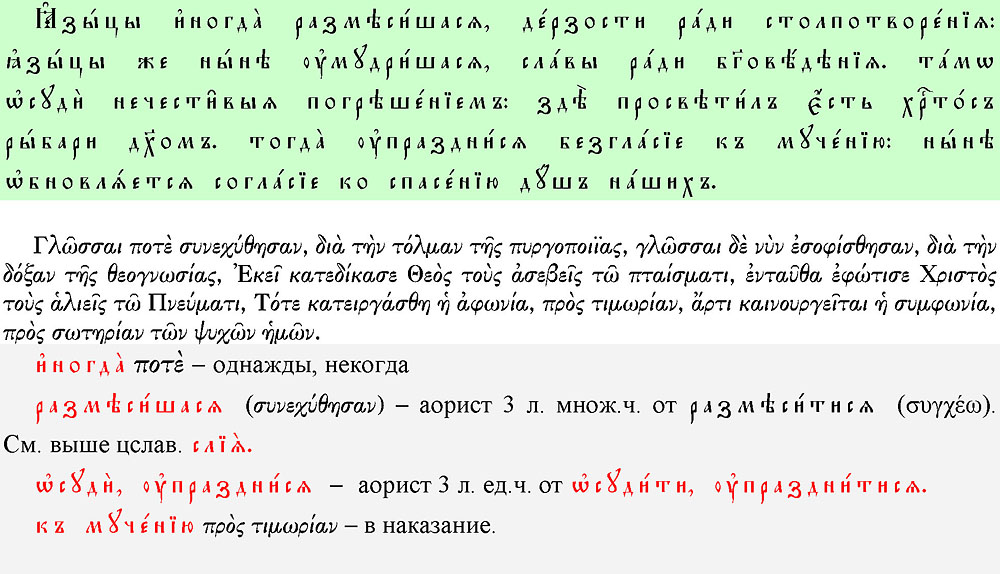

Молитва Царю Небесный

* * *

Неделя о блудном сыне

- означает не только «усердствовать», «стараться», «заботиться», «делать что-нибудь тщательно» (как в современном русском языке), но и «торопиться», «спешить». Так, существительное «тщание»греч. σπουδή значит не только «усердие, рвение, заботу, старание, усилие», но и «поспешность, торопливость».

В Евангелии от Луки 1,39, читаемом на Богородичных праздниках, говорится о Матери Божией, что Она

т. е., согласно Синодальному переводу, «с поспешностью пошла в нагорную страну...».

В греческом языке понятие «блудный» ά-σωτος значит: безнадежный, погибший; пропащий, несчастный; расточительный, распутный.

Греческое слово ά-σωτος (цсл. и рус. «блудный») связано с целой группой важнейших православных понятий. Прежде всего, ά-σωτος - это человек не целый, не цельный, не целомудренный, ибо именно слово σάος (стяж. σŵς) значит здравый, невредимый; целый, находящийся в полной сохранности, неповрежденный, а целомудрие по-гречески - σωφροσύνη. Вот почему грех всегда мыслится именно как духовная рана, как язва, нарушающая цельность и души и тела человека, и в Святом Евангелии говорится, что Христос Спаситель, исцеляя телесные язвы и болезни, прежде всего исцеляет поразившие человеческую душу язвы греха.

Затем слово ά-σωτος означает и то, что такого человека нельзя спасти, по крайней мере, в теперешнем греховном его состоянии до того, как он покается, ибо именно от этого корня происходит и σαόω = σώζω - спасать; беречь, оберегать, (с)охранять.

В церковнославянском же и в русском языке, а следовательно и в нашем сознании, это понятие, выраженное словом «блудный», связано с понятием блуждания как отклонения от верного, прямого, правого пути Христовых заповедей, пути ко спасению, ибо этот Путь есть Сам Христос (Мф. 14,6). В русском языке существует множество сходных слов: беспутный, непутёвый, наконец, - распутный. В слове «блудный»имеется и еще один смысловой оттенок. Здесь присутствует понятие о свободном выборе человека, о вольном его произволении в том, какой путь ему избрать, - блуждать ли на распутиях греха, скитаться ли без пути по мрачным топям и болотам, - или быть верным спасительному и правому Пути к Небесному Царствию, явленному нам Христом.

- я расточил, издержал, собств. прожил. Аорист 1 лица ед. числа от глагола «иждúти» (см. Раздел «Аорист»).

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «иждивать, иждить - расходовать, изживать, проживать (говоря о времени и об имуществе)». Отсюда и употребительное в современном русском языке слово «иждивенье» - издержка, содержание, сумма, на что-либо назначенная. Так непонятное, на первый взгляд, церковнославянское слово оказывается вполне знакомым и даже употребительным в современном русском языке, хотя и в деловом его стиле.

- жизнь, образ жизни; средства к жизни.

На двойственности значения этого слова - жизнь как земное бытие и средства к жизни - строится образ. Слову «житие», обозначающему жизнь земную, в церковнославянском языке противопоставлено слово«живот», которое как правило имеет смысл онтологического бытия, Вечной Жизни, победившей тление и смерть. Церковнославянское «живот» чаще всего соответствует греческому ζωή. В церковнославянском языке имеется и слово «жизнь», которое часто (но не всегда), наряду со словом «житие» соответствует греческому βίος и также выражает понятие жизни земной.

- милостей

- в сердечном сокрушении (см. Тропарь Покрову Божией Матери).

- я согрешил (см. Грамматику. Раздел «Аорист»).

* * *

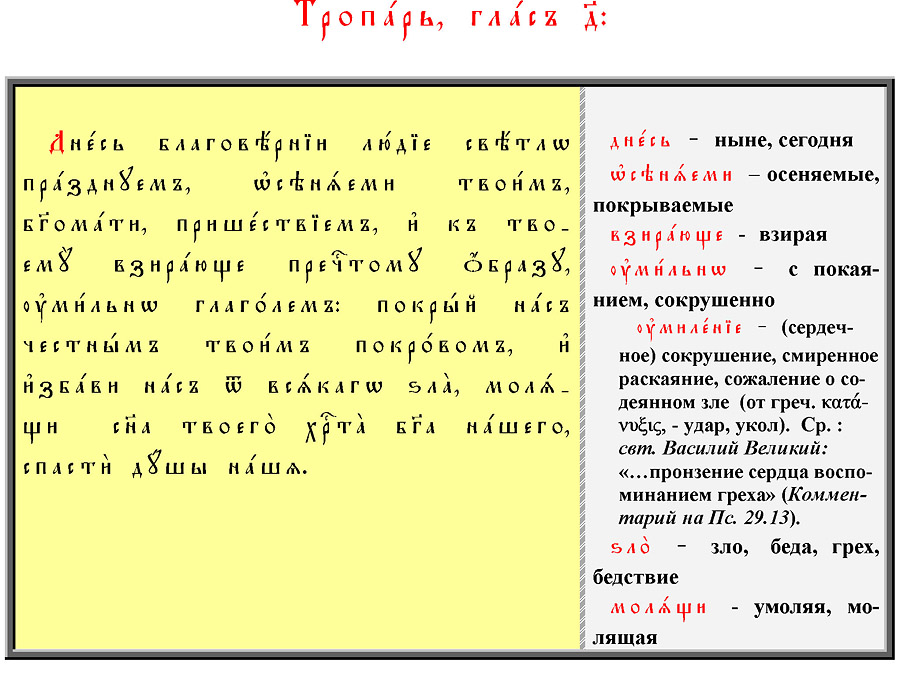

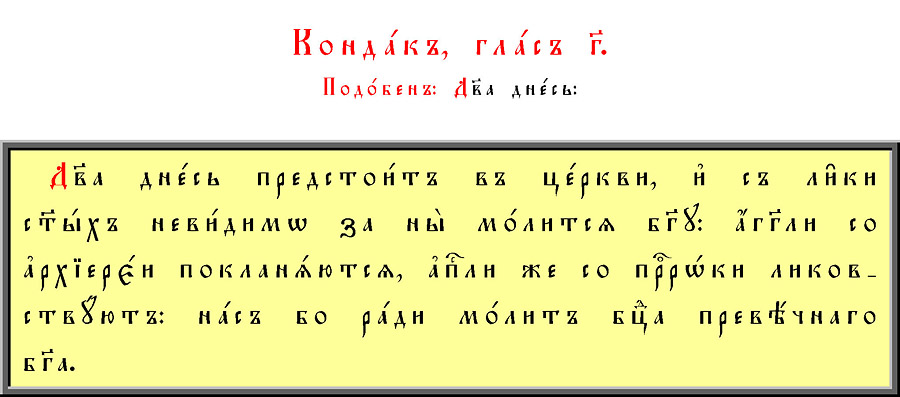

Покров Пресвятой Богородицы

* * *

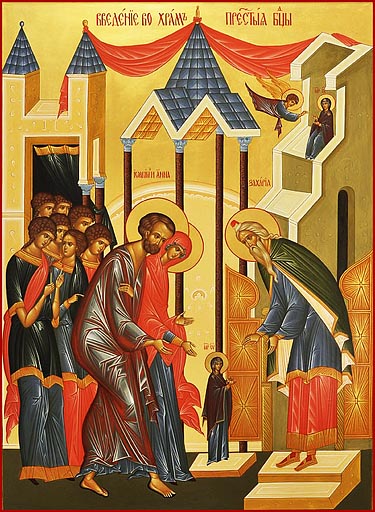

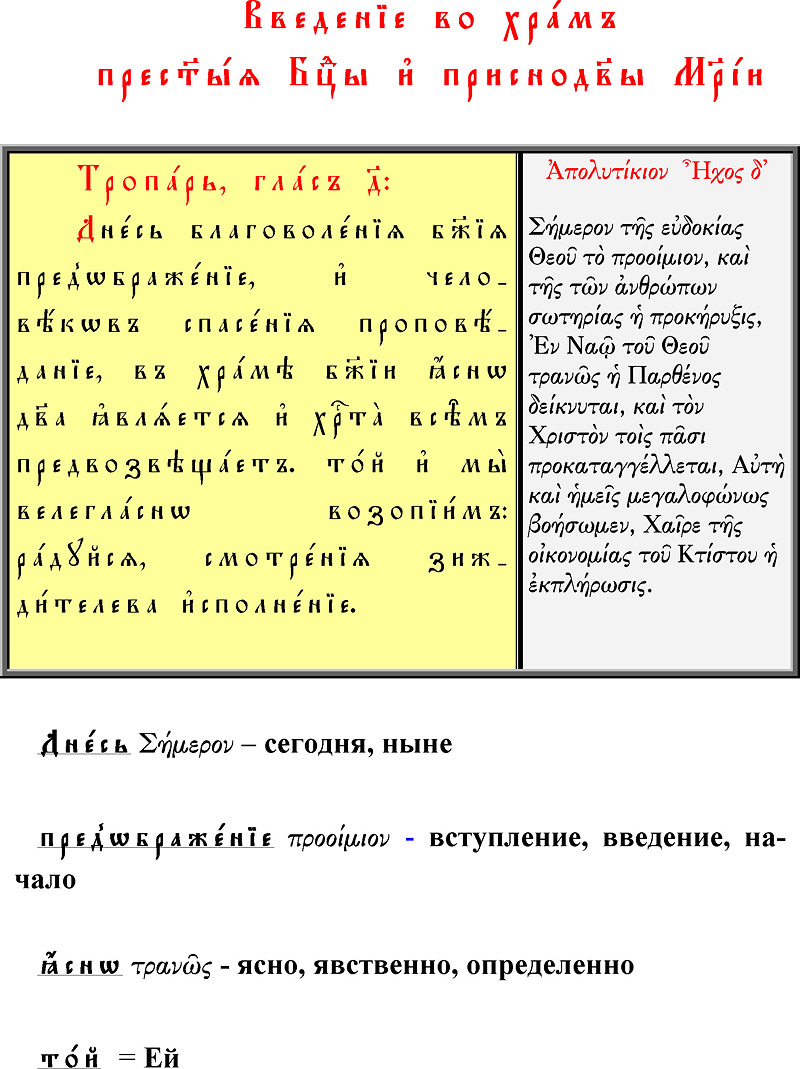

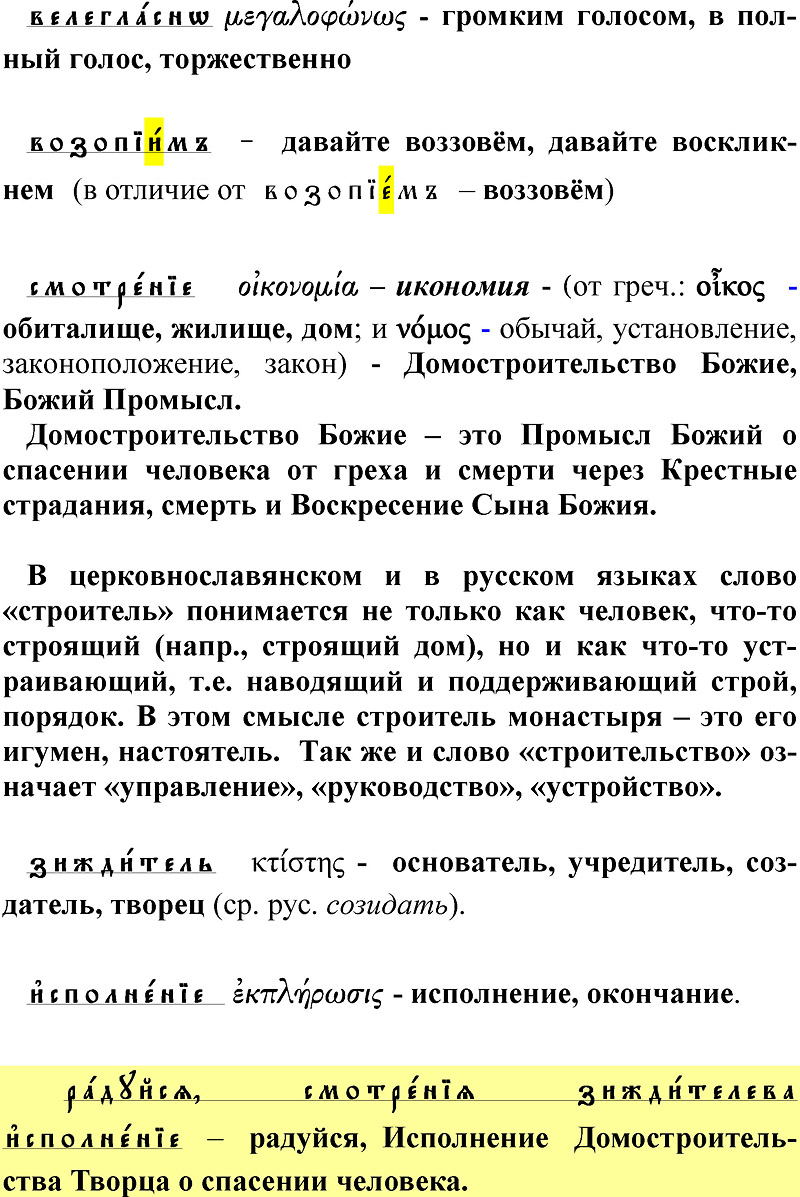

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

* * *

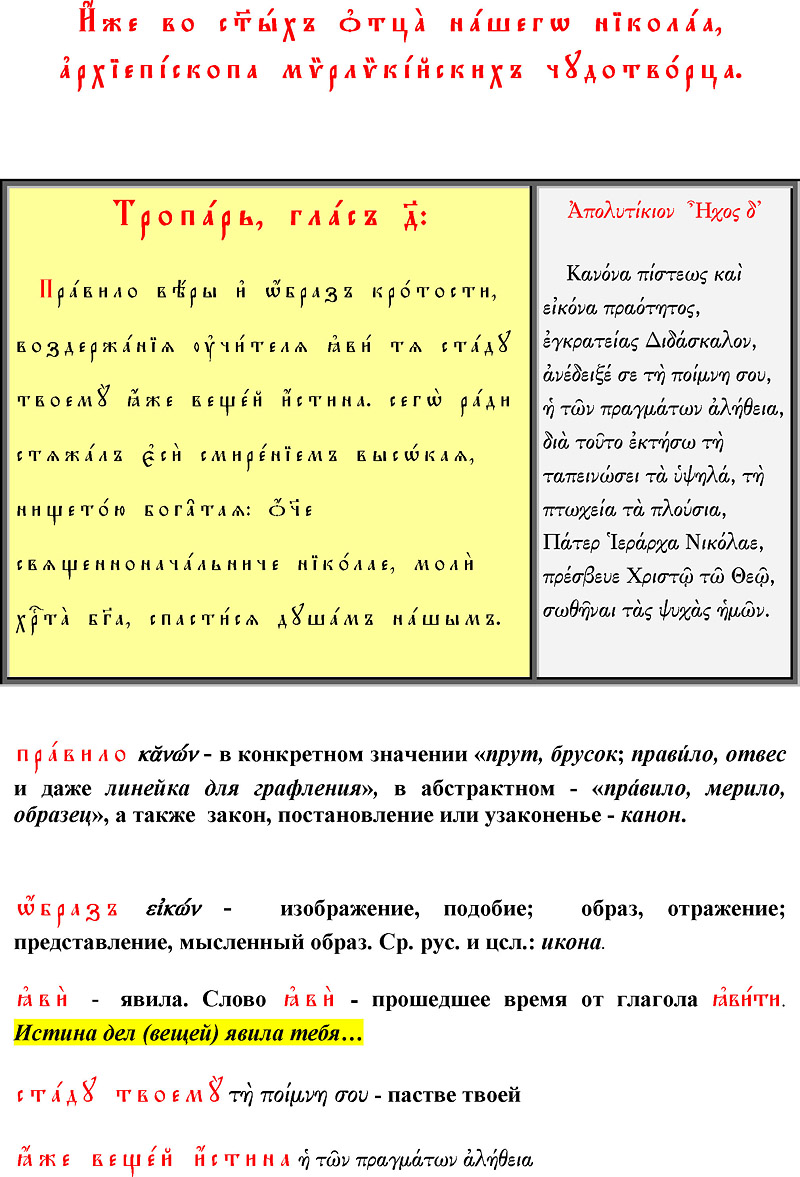

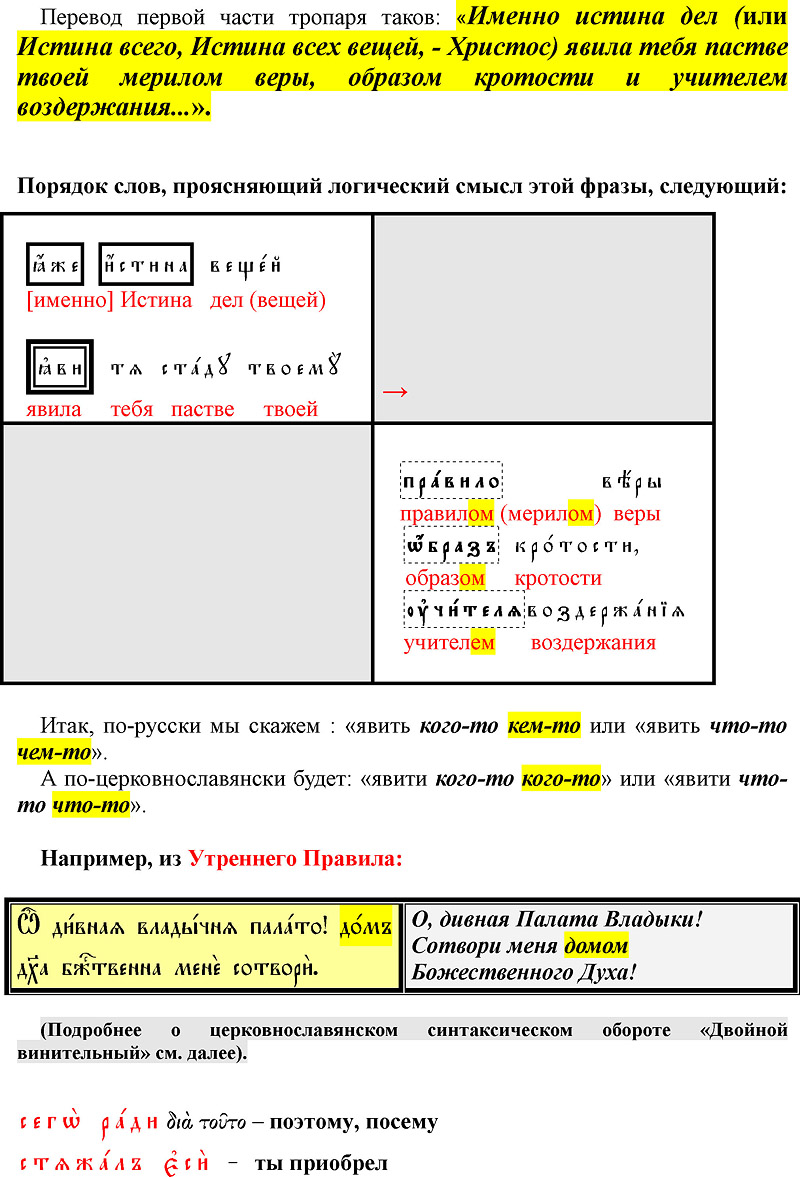

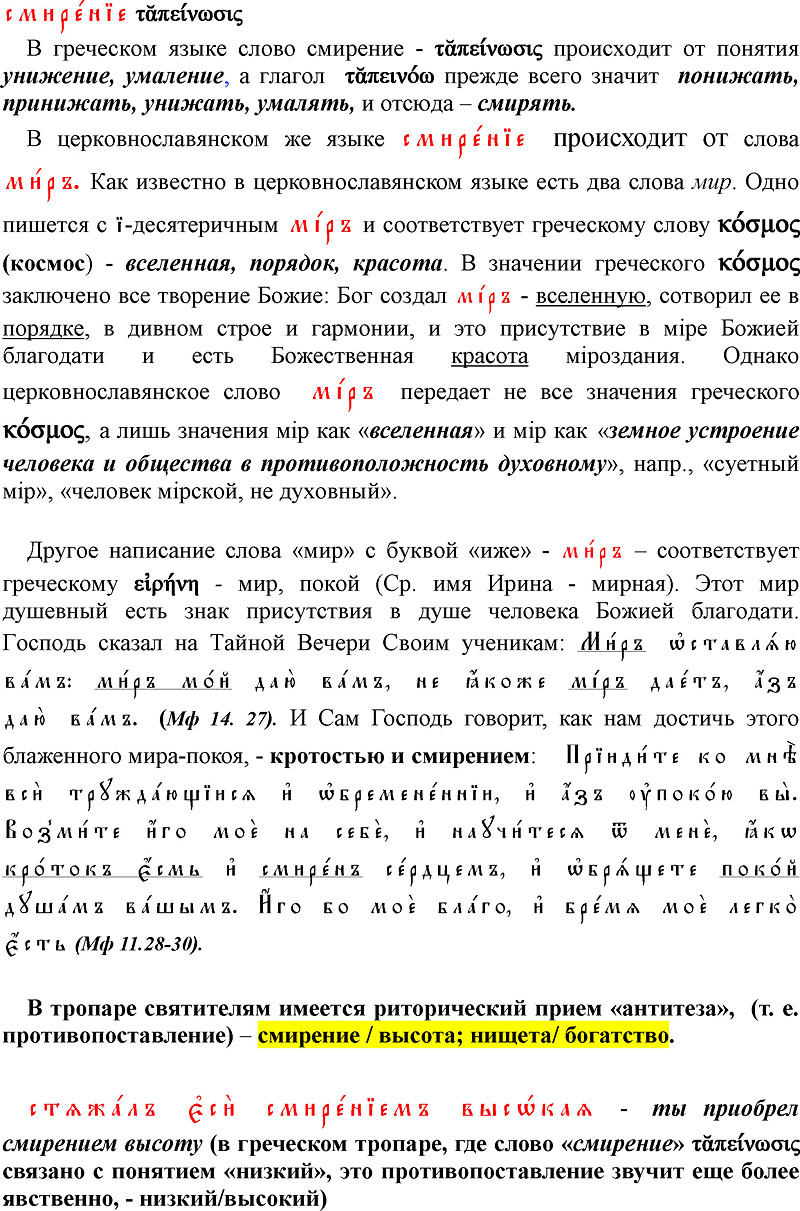

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских

* * *

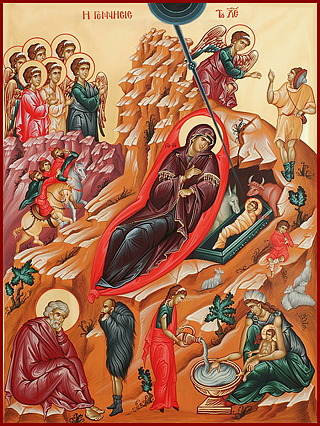

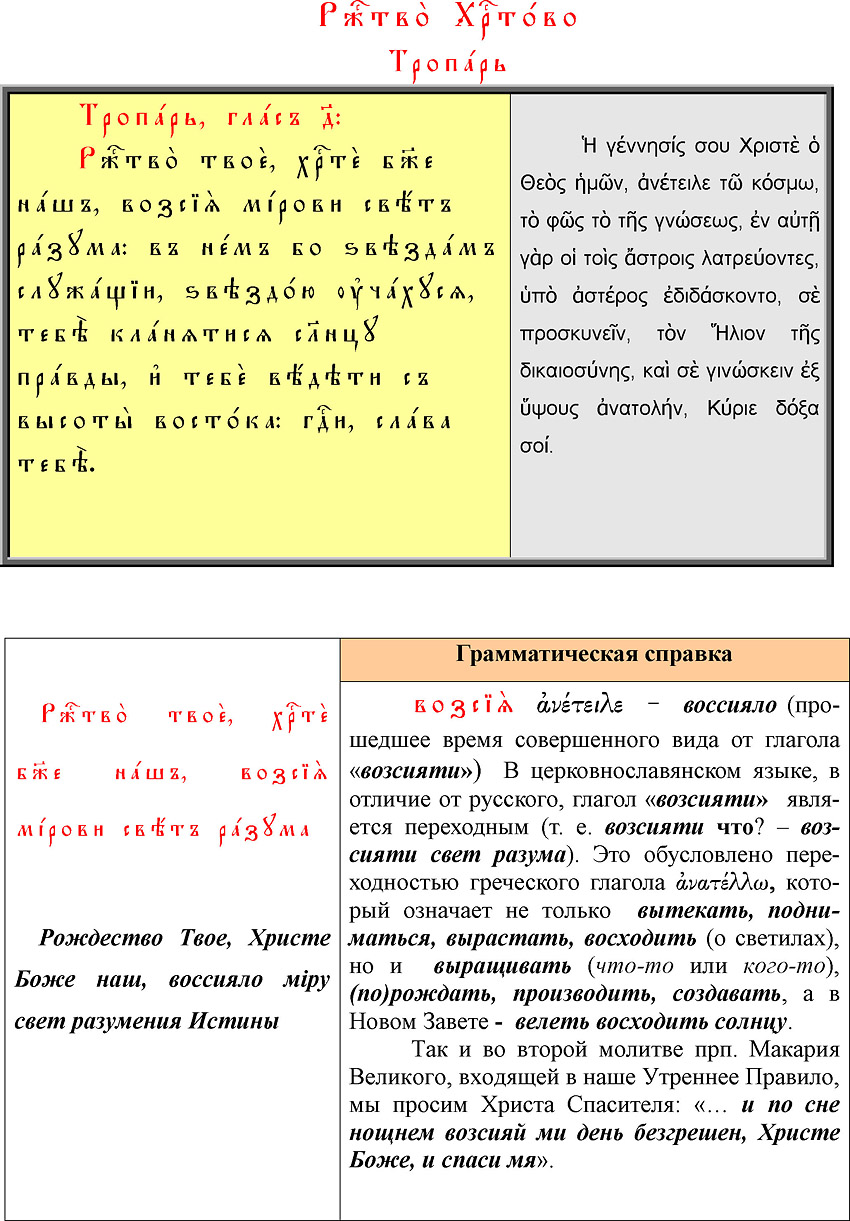

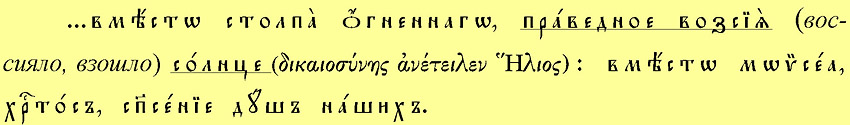

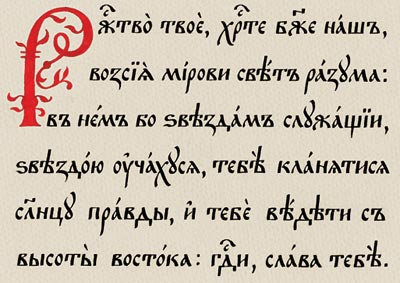

Рождество Христово

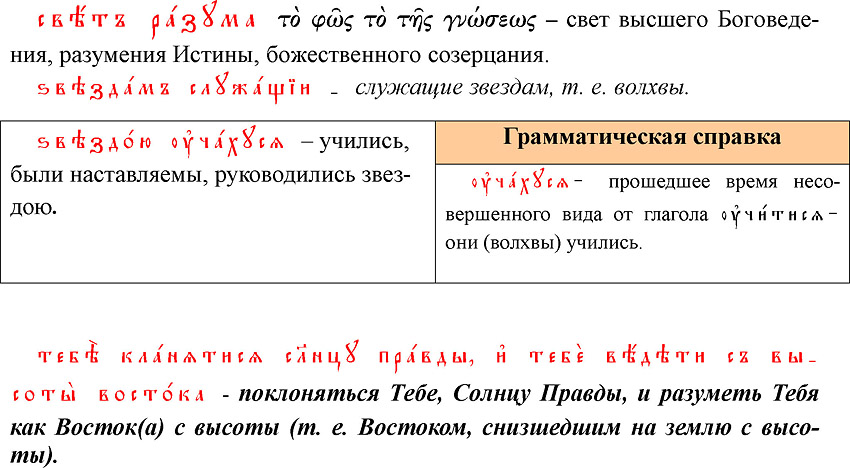

Церковнославянское слово «восток» - означает не только часть света и место восхода солнца, но и сам этот восход, ибо корень «ток» имеет смысл «бег», «быстрое движение», а церковнославянский глаголтещú значит «бежать, быстро двигаться» (ср. рус. «течь» по отношению к жидкостям). Этот же корень мы видим в словах: исток, источник. То же значение имеет и греческое ἀνατολή (ср. имя Анатолий -восточный), - восход, восток как место восхождения солнца.

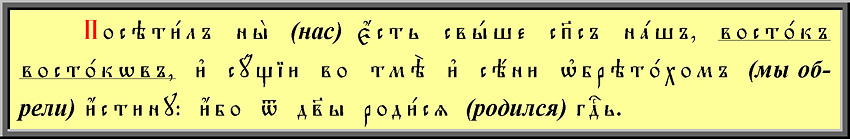

Слово «востока» здесь стоит не в родительном падеже, а в винительном, но с родительным падежом совпадает, ибо мыслится как понятие одушевленное. Таким образом, оно относится не к «восточному происхождению» волхвов, а к Самому Воплотившемуся Христу. Ибо Он - Восток Востоков, немеркнущий (а по-славянски - немерцающий) Божественный Свет, Свет от Света, Бог Истинный от Бога Истинна, - Солнце Правды. Вспомним пророческие слова Захарии о Христе Спасителе в Евангелии от Луки (1, 78-79): «посетил есть нас Восток свыше: просветити во тме и сени смертней седящия». Эти евангельские слова почти дословно повторены в Рождественском Светильне:

Но и евангельское пророчество Захарии было предварено еще в Ветхом Завете, напр., в пророчестве Иеремии: «Се дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду Восток праведный, и царствовати будет Царь и премудр будет, и сотворит суд и правду на земли» (Иерем. 23, 5). В книге пророка Захарии также упоминается о Востоке: «сице глаголет Господь Вседержитель: се, Муж, Восток имя Ему»(Захар. 6,12).

Образ Восток с высоты (свыше) представляет собою сочетание противоположностей. Он обозначает не земное солнце, каждый день восходящее снизу вверх, но Солнце Правды Христа - восшедшее с высоты небес на землю (т. е. восшедшее сверху вниз) к спасаемому Им человечеству. В Пасхальном же каноне, в его 4-й песни, Христос воспевается как Солнце Правды, снизшедшее во гроб, и вновь воссиявшее светом Воскресения: «и паки из гроба красное Правды нам возсия Солнце».

Солнцем Правды, или Праведным Солнцем, Христос Спаситель именуется в нашем богослужении постоянно. Вспомним, к примеру, догматик второго гласа:

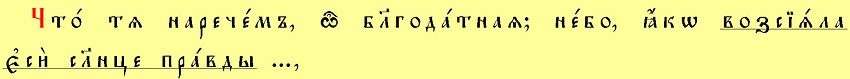

Образы тропаря Рождества Христова во многом напоминает начало Богородичного тропаря первого часа:

В русском переводе: Кем Тебя наречем, о, Благодатная? Небом ли? ибо Ты воссияла (т. е. явилась Причиной, Посредницей, Ходатаицей, через Которую возсияло) Солнце Правды...

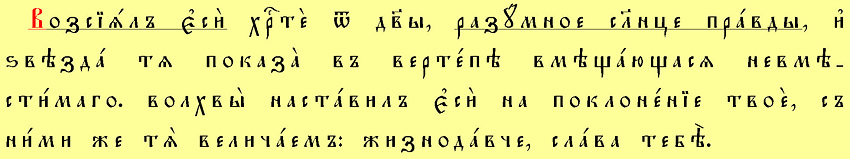

Но особенно часто именуется Христос Солнцем Правды в службах Рождества Христова и его Предпразднства. Вот, например, тропарь пророчества из Рождественской службы.

Ты воссиял, Христе, от Девы, духовное (т.е. умопостигаемое, - постигаемое только духом) Солнце Правды, и звезда Тебя, невместимого, явила вмещающимся в вертепе. Ты наставил волхвов на поклонение Тебе, с которыми и мы Тебя величаем: Податель Жизни, слава Тебе.

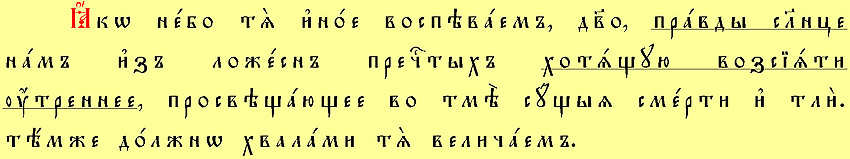

В утреннем каноне предпразднства 23 декабря в песни 9-й Пресвятая Богородица именуется Небом, ибо Она готовится воссиять нам Христа, - утреннее Солнце Правды, просвещающее сущих во тьме, смерти и тлении.

Христос Бог - Солнце Правды - Свет нетварный, невечерний (т. е. незаходимый) и немерцающий (немеркнущий). Подобно тому, как утром мы видим своими чувственными глазами свет солнца земного, прогоняющего ночной мрак и дарующего нам свет и тепло, так духовными своими - умными - очами мы должны постоянно бодствовать и всегда желать созерцания Света Невечернего - разумного Солнца Правды Христа.

И этим Светом пронизан не только тропарь Рождества Христова, - этим Светом сияет и вся праздничная служба, посвященная великому таинству пришествия в мiр Воплотившегося Бога.

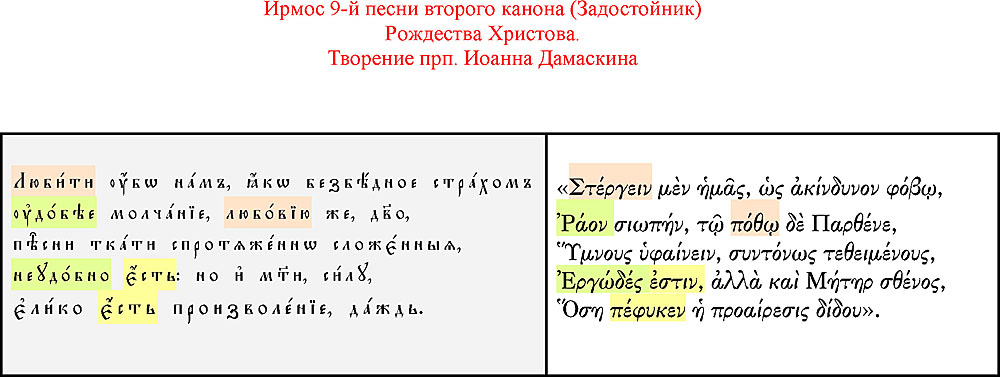

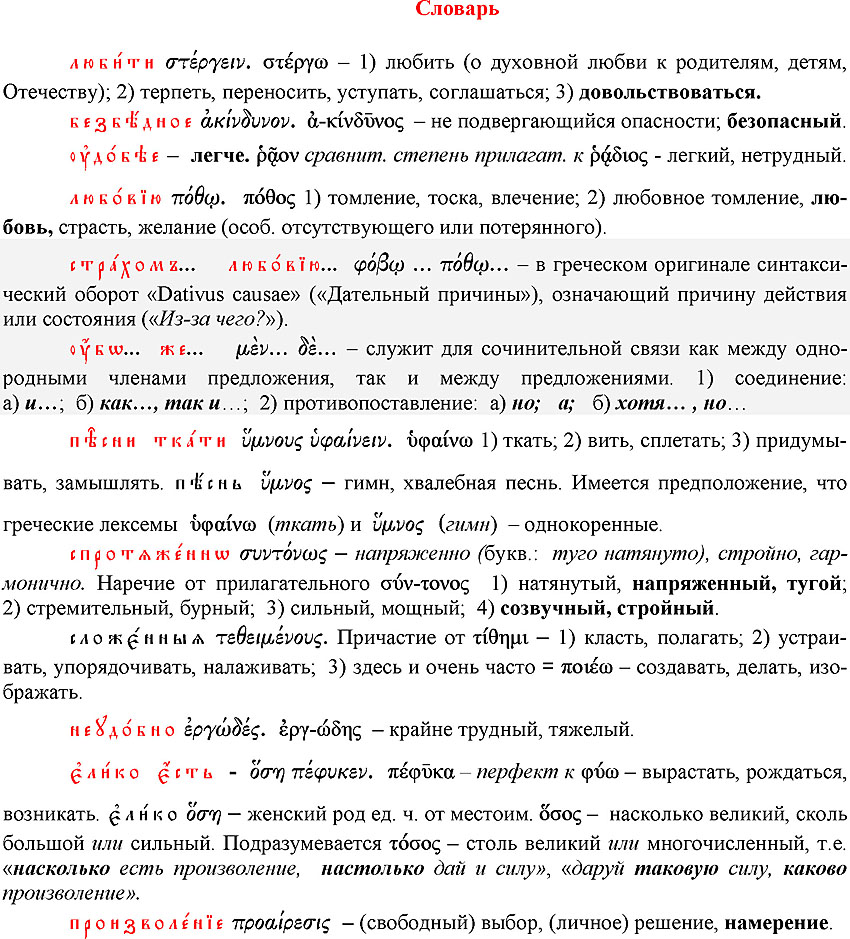

Второй канон Рождества Христова, творение преподобного Иоанна Дамаскина, - «иамвический», т. е. ямбический, написанный ямбическим триметром, состоящим из шести стоп. Вместо ямба иногда встречается спондей, трибрахий и анапест. В греческой Минее и по сей день этот Рождественский канон прп. Иоанна, так же, как и его каноны Пятидесятницы и Богоявления, разбиты на кόлоны и печатаются как бы стихотворной строфой. В церковнославянском переводе этих канонов, к какому бы времени он ни принадлежал, вряд ли удалось в полной мере передать их ритмический рисунок, зато переводчики всегда старались как можно точнее сохранить и передать неповторимый символический и звуковой орнамент каждого из этих творений преподобного Иоанна Дамаскина.

В церковнославянском переводе Задостойника имеется три пары параллельных антитез (в тексте они отмечены одинаковыми цветами), построенных на повторении одного и того же слова или корня. В греческом Задостойнике на этом месте стоят слова с корнями разного происхождения. Две пары таких противопоставлений отсутствуют и в славянских рукописях до Никоновской книжной справы.

Прежде всего, это первое слово «любити», которое в данном случае означает скорее не «любить», а «довольствоваться». Антитеза основана на смысловом противопоставлении того, чтό мы любим: легче было бы нам любить молчание, а любим мы Пресвятую Богородицу и желаем Ее воспеть. Вторая антитеза построена на формальном отрицании с помощью приставки «не»: «удобее», т. е. «легче» и «неудобно», т. е. «нелегко». Третья антитеза опять смысловая. Она основана на противоположных значениях слова «есть», в зависимости от того, в какие словосочетания оно входит. «Неудобно есть» (нелегко) воспевать нам Пресвятую Деву, опираясь только на свои силы, даже несмотря на то, что мы движимы любовию к Ней. Однако у нас «есть произволение» Ее воспеть, и мы просим, чтобы, соразмерно этому нашему произволению, Она Сама даровала нам силу. Отметим, что только этот последний смысловой параллелизм присутствует в дониконовских текстах (см. далее).В Задостойнике имеется и еще одна пара антитез, которая есть и в греческом оригинале, и в тексте древнеславянском дониконовском, - страхом / любовию (φόβω / πόθω). В отличие от вышеупомянутых, эти лексемы уже не имеют корневой общности.

«Страх побуждает нас к молчанию, чтобы не сотворить нам беззакония и нечестивого дела, дерзая нечистыми устами воспеть Твою чистоту и непорочность. <...> Напротив, любовь движет нами, чтобы Тебя восхвалить, хотя мы и нечисты. Легче же, чтобы мы повиновались страху и чтобы возлюбили молчание как никакой опасности не представляющее, ибо никакое дело не бывает более безопасно, чем молчание. <...> Ибо величие Твое превосходит всякую песнь и хвалу. <...> Но хотя наша любовь к Тебе и наше произволение одерживают над страхом победу, они не имеют силы, поэтому Ты, Богородице, в той мере, насколько существует наше произволение, дай нам Твою силу, чтобы мы, вооруженные этими двумя, хоть в малой степени смогли воспеть Тебя, Достопеваемую и Препетую» (Прп. Никодим Святогорец.Эортодромион. Толкование второго канона Рождества Христова. Венеция, 1836. С. 121).

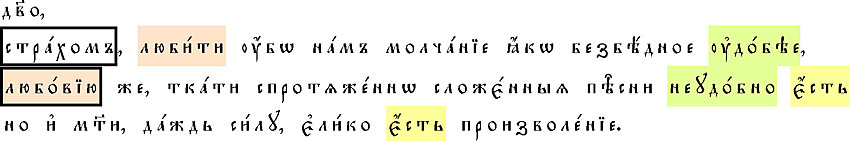

Для того, чтобы понять логический смысл Задостойника, изменим поэтический порядок слов прп. Иоанна Дамаскина на прозаический.

В таком структурированном виде явственно виден параллелизм противопоставлений, как бы «замаскированный» в поэтической ткани Задостойника свободным порядком слов внутри каждого кόлона, и потому прикровенно изящный.

Учебный перевод Задостойника на русский язык может быть таким:О, Дево!Из-за страха нам легче довольствоваться молчанием, как безопасным,[А одною] любовию [к Тебе] ткати созвучно сложенные гимны нелегко.Но, о, Мати!Силу, соразмерную [нашему] произволению, дай!

Однако, этот учебный перевод, так же, как и измененный порядок слов в церковнославянском тексте, полностью разрушает поэтическую структуру ирмоса 9-й песни второго Рождественского канона, уничтожает не только ритмический рисунок, но прежде всего символико-смысловой и звуковой орнамент его словесной ткани.

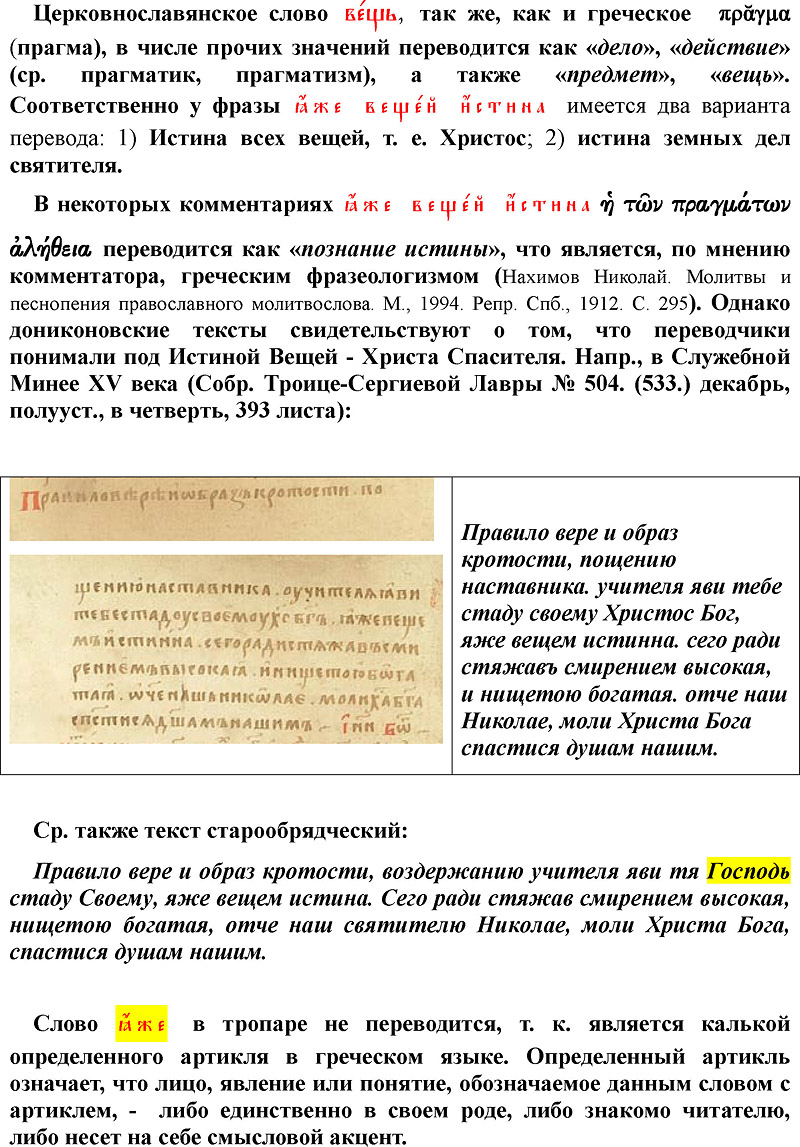

На примере одной из древних рукописей собрания Свято-Троице-Сергиевой Лавры (Рукопись 504. (533.) Минея служ. мес. декабрь, полууст., исх. ХV века. Лист 323-324) посмотрим, каким был Задостойник Рождества Христова до его исправления.

Таким же (за исключением некоторых незначительных частностей) предстает Задостойник и в рукописи ХVІ века того же собрания (Рукопись 510. (482.) Минея служ. мес. декабрь, устав., ХVІ века. Лист 382-383). Как видим, в рукописях до Никоновской книжной справы вместо «песни спротяженно сложенныя» стоит: «песнь сложити силою обостреною».

По какой же причине справщики ХVІІ-го века так существенно изменили в этом месте текст Задостойника и на каком основании ввели в этот текст пароним «спротяженно», не соответствующий греческому оригиналу? Сделаем несколько предположений.

1) Словосочетание «спротяженно сложенные» создают очень звучную аллитерацию, ничуть не худшую, чем греческое συντόνως τεθειμένους.2) В древнеславянском (старославянском) языке слово: «протяжьно», соответствующее греческому ευτόνως, значило: «напряженно, усердно». (Словарь старославянского языка, изд. Чешской Академией наук. В 4 т. Репр. изд. Т. 3. Спб., 2006. С. 392.).3) Позднейшее исправление могло быть мотивировано стремлением показать именно пространственность ткани богослужебного гимна.Действительно, даже для того, чтобы воспринять антитезу как антитезу, т. е. в совокупности обеих ее частей, нужно мысленным взором посмотреть на нее не во времени, не как на текущую реку, нопространственно, вне линейности временнόй категории, т.е. в вечности. Поэтому в корне неверен подход к гимнографии, этой словесной иконе, просто как к звучащей речи. Мистическая ткань гимнографии представляет собою некое священное пространство, среду нашего богообщения и обóжения. Духовная песнь, - гимн, - это не звучащая речь, утекающая, как струящаяся вода, в небытие, а строго организованное - «спротяженно сложенное» - вневременнόе словесное пространство, хотя и видимое и слышимое земными чувствами человека, но уходящее своей вершиной в невидимую земным чувствам духовную, - «умную» - высоту. Богослужебный гимн - это «спротяженно-сложенная» словесная ткань, преиспещренная и преукрашéнная дивными узорами звуков и смыслов, протяженность пространствакоторой простирается от земли к Небу.

.jpg)

1. автору