Русские долго запрягают,

Но быстро едут.

Отто фон Бисмарк

Загадку русской души, особенности национального менталитета долгие годы пытаются понять и объяснить философы, социологи, политологи как России, так и зарубежья.

Литература, художественное творчество, всегда живо реагирующие на интересы и проблемы общества, не только ставили вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?», но, главное, стремились выяснить, кто и как найдет ответы на них в перспективе.

Литература, художественное творчество, всегда живо реагирующие на интересы и проблемы общества, не только ставили вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?», но, главное, стремились выяснить, кто и как найдет ответы на них в перспективе.

Фольклор подарил нам Емелю с волшебной щукой, типологию героев, уверенных в том, что все сбудется по их «хотению», стоит не упустить счастливый случай. Однако в народе жила вера не только в спасительные чудеса. Одним из антиподов приверженцев сказочного фатализма был богатырь Илья Муромец, который хоть и просидел сиднем тридцать три года, но в критический момент встал и победил супостата. Любимцем народа во всех сказках выступает Иванушка-дурачок, именно ему помогают волшебные силы преобразиться. Он оказывается умным и смелым, становится символом торжествующей справедливости.

Несомненно, в народном сознании жило понятие диалектического единства натуры русского человека, терпимость и уважительное отношение к различным формам проявления национального характера, будь то стихийный фатализм с верой в чудеса или осознанный героизм, но решительно отторгались и осуждались пороки - злодейство, предательство, вероломство, ложь.

В творчестве русских классиков наблюдается та же вариативность характеров, что и в фольклоре. В рамках настоящей работы мы не имеем возможности привлечь в подтверждение этой мысли обширный материал, сошлемся на самое значимое имя в литературном процессе XIX века - А.С. Пушкина, который высоко ценил народное творчество и считал, что это сокровищница для писателя.

В своих сказках Пушкин неукоснительно следует этой традиции: князь Гвидон спас от гибели Лебедь, убивает злого чародея Коршуна; Лебедь в благодарность исполняет все желания Гвидона, превращается в красавицу-девицу и становится его женой. «Золотой петушок» надежно охраняет границы государства Дадона, однако наказывает царя смертью за нарушение данного слова; «золотая рыбка» сочувствует старику, но дает суровый нравственный урок ненасытной и властолюбивой старухе. В «Сказке о попе и работнике его Балде» характеры выдержаны в духе народных сатирических приемов: простодушный Балда перехитрил и наказал жадного стяжателя.

Доминирующая черта характера русского человека - его кажущаяся непредсказуемость, но, в сущности, она является диалектическим единством указанных выше качеств: внешней инертности, веры в «авось» и внутренней аккумуляции спасительных взрывных сил, которые проявляются в нужный момент.

По неписанным законам народной диалектики созданы Пушкиным характеры героев исторической повести «Капитанская дочка». «Недоросль» Петруша Гринев на глазах читателя кардинально меняется, становится смелым солдатом, верным воинской присяге, чести и совести. После встречи Гринева в буран с таинственным «вожатым» сюжет повести начинает развиваться по законам волшебно-бытовой сказки с предсказанием будущего.

На постоялом дворе уставшему Петруше снится дом, мать и прощание со смертельно больным отцом. Но вместо отца он видит незнакомого мужика с черной бородой и топором в руках, который ласково призывает его подойти под страшное благословение. Это был вещий сон. «Вожатый», оказавшийся впоследствии Пугачевым, благодарит Гринева за стакан вина и заячий тулуп словами: «Век не забуду ваших милостей», чем фатально определяет судьбу Гринева, обязавшись служить ему за добро. И, действительно, Пугачев постоянно приходит ему на помощь в трудной ситуации, исполняя каждое желание, как то принято в сказке. Герои повести Пушкина действуют в духе традиционно-фольклорных персонажей, по неписанным законам совести; верность данному слову - доминирующая черта их характеров и поступков.

Это в полной мере подтверждает прощальный диалог, когда Петр Гринев, рискуя своей жизнью и жизнью Маши Мироновой, откровенно говорит Пугачеву: «Как тебя назвать, не знаю да и знать не хочу... но Бог видит, что жизнью моей рад бы заплатить за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти нас с бедной сиротой, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой не случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «И быть по-твоему! - сказал он. - Казнить, так казнить, жаловать, так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!»[1] [15; 4, 342].

По-христиански поступил Пугачев, отпустив Петра Гринева и Машу Миронову. Как гласит Писание, Христос за любовь, за доброе дело прощает тяжкие грехи. Да и сам Пугачев в это верит, на это надеется. Помогая Гриневу, спасая его от верной смерти, он сказал: «Видишь, что я не такой еще кровопивец, как говорит обо мне ваша братия».

Под стать Гриневу его избранница Маша Миронова. Как то бывает в русских сказках, горести, выпавшие на ее долю, только закалили характер девушки. «Чудеса», сопутствующие в жизни молодой паре, признательность «злодея» Пугачева, сполна отплатившего за добро, противопоставлены в повести пустым обещаниям Екатерины помочь бедной сироте, оказавшейся без средств к существованию после гибели родителей. «Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние», - сказала императрица.

«Кто смеет обижать сироту?» - грозно спросил Пугачев своих сообщников и не изменил своего решения, когда узнал, что это дочь казненного им капитана Миронова. Сиротство на Руси было под охраной вековой морали.

Пушкин, мастер тонкой язвительной иронии, не преминул наглядно продемонстрировать царскую милость: «В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание сына и похвалу уму и сердцу дочери капитана Миронова» [15; 4, 360]. Как бы вскользь Пушкин отмечает, что родовое село Гриневых принадлежит теперь десятерым помещикам. Так «устроила состояние» Маши царственная особа.

В государственном преступнике, разбойнике Пугачеве, живет искра божия, чувство справедливости, внутренне присущие русскому человеку. Екатерина у Пушкина проявила себя не той высокообразованной гуманной государыней, какой ей хотелось казаться перед европейской умственной элитой. Злопамятность, лицемерные заявления вознаградить сироту, а на деле - наказание бедностью - не соответствуют русскому менталитету.

Пушкин не случайно назвал повесть, в которой решалась судьба Российского государства, «Капитанской дочкой». В водовороте событий оказались Петр Гринев и Маша Миронова, обнаружившие лучшие черты русского человека; сопоставление поступков судьбоносных персонажей - Пугачева и Екатерины - обеспечили психологическую победу моральных христианских основ русской «души» разбойника и поражение императрицы, чей «гуманизм» был чужеродным и фальшивым, пробным камнем в этом «поединке» исторических персонажей была судьба «маленького человека» - «капитанской дочки».

Философия фатализма на основе национальной мифологии лаконично сформулирована в пословицах и поговорках: «Чему быть - тому не миновать», «Лень человека портит, а труд корчит», «Выше лба уши не растут», «Двум смертям не бывать, одной не миновать» и т.п. В художественном произведении и в фольклоре проявилась доминирующая черта «загадочной души» русского человека - диалектическое единство фатальной пассивности с активным героическим порывом, единением всех национальных сил, когда речь заходит о защите родины, существовании самого этноса в исторической перспективе.

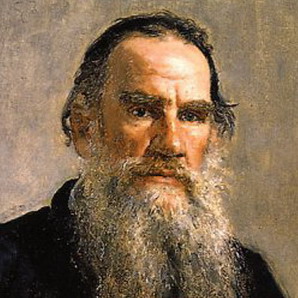

Это единство проходит как основа концепции романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», где военная доктрина Кутузова фатально базировалась на «мысли народной», не допускающей иностранного владычества; реально - на участии всего «мира», поднявшего против врага «дубину народной войны» за правое дело. Именно эти силы способны разрушить стратегические планы Наполеона, покорившего европейский континент.

Однако, прежде чем был опубликован роман-эпопея Л.Н. Толстого, где русский национальный характер представлен небывалым числом героических персонажей, читатель познакомился в 1859 году с романом И.А. Гончарова «Обломов». В 1848 году писатель опубликовал «сердцевину» будущего большого произведения - «Сон Обломова». Сонное царство, «сон во сне», патриархальная идиллия, была своеобразным вызовом современности - карьеризму, погоней за наживой, утрате нравственности и национальных традиций.

Долгожданный роман из четырех частей с одним «сквозным» героем, Ильей Ильичем Обломовым, вышел накануне реформ 60-х годов и сразу же вызвал бурную дискуссию в критике. Одним из первых выступил Н.А.Добролюбов, который дал развернутый анализ этого произведения с позиций «реальной критики» в статье «Что такое обломовщина?».

Этой работе критик предпослал эпиграф из второго тома «Мертвых душ» Н.В. Гоголя: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед?». Добролюбов на полуфразе сократил цитату, в то время как дальше следовало гоголевское суждение о природе русского человека: «Кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово»[2] [5; 5, 255-256].

Добролюбов оставил без внимания и тот факт, что Гоголь в лице Андрея Ивановича Тентетикова уже создал персонаж, подобный Обломову; больше того, классик подчеркнул, что «сидни», «увальни» и «байбаки» -многовековое русское явление. Добролюбов хоть и признал правоту Гоголя, заявив, что Обломов Гончарова «коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших художников», но тут же «осовременил» гончаровского героя, определив его как разновидность типа «лишнего человека», уже широко известного в литературе с пушкинских времен, и указав, что в отличие от своих предшественников Илья Ильич Обломов «является перед нами разоблаченный... сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом». Критик сосредоточил свое внимание только на социальных причинах, породивших это «знамение времени», но пришел к выводу, что Обломов и «обломовщина» - это социальное явление, следствие крепостничества. «Оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели, сколько имеют все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени».[3]

Добролюбов особо подчеркнул актуальность романа «Обломов», который появился в то время, когда всеми чувствовалось «веяние новой жизни». Критик утверждает, что Гончаров взял на себя смелость в годы предреформенной борьбы показать, что даже «толпа» осознала необходимость настоящего дела, но этого не осознал Обломов - герой, порожденный крепостной Обломовкой, привыкший к тому, что ему безо всяких усилий, «даром», достаются «все внешние выгоды», то, что другим «доставляется их работой».

«Отдавая дань своему времени, - пишет Добролюбов, - г. Гончаров вывел и противоядие Обломову - Штольца» [7; 2, 253].

Несомненно, Гончаров «при своей силе и зоркости» как художник имел все основания полно и разносторонне развернуть образ Штольца, показав его в действии. В России конца 50-х годов не было недостатка в буржуазных деятелях. Достаточно напомнить, что еще в 40-е годы в «Обыкновенной истории» Петр Иванович Адуев был представлен в сфере предпринимательской деятельности значительно шире, чем Штольц накануне буржуазных реформ 60-х голов.

Как мы полагаем, причина здесь кроется в особенностях мировоззрения Гончарова. Писатель далеко неоднозначно относился к Обломовке и населяющим ее обломовцам. Следует учитывать, что понятия «Обломовка» и «обломовщина» у Гончарова не имели географических очертаний и далеко выходили за рамки крепостной усадьбы. Это сама Россия с ее социальным укладом, понятиями, верованиями, преданиями, нравственностью и моралью.

«Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него», - заявляет Гончаров. «Им было б жаль, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были». Все, что окружает обломовцев, чем наполнены их души, вырабатывалось веками, имеет свою традицию и в ней залог стабильности, прочности и даже основы самого их существования. Обломовцы уверены, что если их лишить проверенных, устоявшихся форм жизни, они погибнут, и сам Илья Ильич, его судьба - тому подтверждение.

«Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное потребление капиталов - держать их в сундуке»[4] [6; 4, 130]. Замкнутое пространство, завтра как вчера - идеал жизни обломовцев.

Теперь правомерно поставить вопрос: каково же отношение самого писателя к Обломовке с ее укладом и традициями, с одной стороны; а с другой стороны - к обломовцам, оторванным от общечеловеческого прогресса, ведь жили они в середине XIX века, в эпоху великих открытий.

Нам представляется упрощенным взгляд Добролюбова на «обломовщину» как результат крепостных отношений, хотя рабское состояние народа в течение веков и привилегированное положение дворянства наложило свой отпечаток на государственное устройство, психологию, нравственность и мораль. В этой связи следует отметить, что Гончаров, весьма широко раскрывая основы формирования мировоззрения Обломова-помещика, «барина», прочно базирует их на народной традиции, на сугубо народной почве. Основные «азы» жизни Илья Ильич получает именно от деревенской няни (подобно пушкинской Татьяне), но не от матери, которая целые дни занята домашними пустяками и следит только за физическим состоянием ребенка. Его духовный и душевный мир поручены воспитателю из народа. Это тоже традиция, проверенная веками, здесь нет никакой сословной дифференциации. То, что нянька рассказывает своим детям и внукам, рассказывает и барчонку. И если мать следит за няней, чтоб та не оставляла ребенка без присмотра в опасных местах, то она никогда не прислушивается к тому, что говорит нянька своему питомцу. Очевидно, все рассказы подобного рода выверены не одним поколением и, по мнению обломовцев, только с такой подготовкой человек и должен вступать в мир.

«Она (нянька - З.П.), - пишет Гончаров, с простотой и добродушием Гомера, с той же животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомериадами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим и у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса» [6; 4, 120].

Автор «Обломова» подчеркивает, что «ощупью жили бедные предки наши», что «сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет власть», что «и поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры».

Как видим, Гончаров настойчиво проводит мысль о вечной «власти сказки» над жизнью «русского человека», независимо от места его проживания. Что же касается «Обломова», то автор неоднократно в письмах к близким людям (И.И. Льховскому, С.А. Никитенко) называл этот роман «большой сказкой».

В русской литературе авторское определение жанра сочинения не редкость. Назвал же Гоголь «Мертвые души» поэмой и на то у него были основания. Гончаров произведение в 4-х частях со вставной новеллой «Сон Обломова» и единым объединяющим героем считал «сказкой» и создавал его по законам этого жанра.

Ю.М. Лощиц в своей работе «Гончаров» (ЖЗЛ, 1977) впервые обратил внимание на эту кажущуюся несуразность и убедительно доказал, что «сказочно-мифологическая подоплека романного действия в «Обломове» настолько значительна, идеологически весома, что реалистический метод Гончарова так и хочется назвать... как некий мифологический реализм... при котором автор дает в своих произведениях самый широкий простор сказочно-фольклорному, легендарному, древнелитературному, то есть мифологическому материалу. При чем этот материал... органически проникает в самую сердцевину содержательности, действует на уровне сюжета, идеи, всей образной системы»[5] [11; 169].

По сказочно-мифологическому сценарию герой неуклонно идет к своей цели, преодолевая на этом пути преграды и соблазны.

Завершая «Обломова» Гончаров писал в августе 1857 года И.И. Льховскому: «Вся эта большая сказка должна, кажется, сделает впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить» [6; 8, 244].

Однако «господствующий элемент характера» главного героя проявился вполне. Это философия покоя, созерцания, близости к природе. Ольга Ильинская, Штольц пытаются разрушить эту идиллию, они уходят с дороги, которая ведет к финалу - «обломовке» в Петербурге на Выборгской стороне, в домике Агафьи Матвеевны Пшеницыной, олицетворяющей сказочную мечту Обломова о жене Милитрисе Кирбитьевне, которая все устроит, обо всем позаботится.

Казалось бы, для Обломова сказка обернулась банальной былью. Но чудо произошло. Это «чудо» - красивые руки Агафьи Матвеевны с ямочками на локтях.[6] Руки эти постоянно в движении, они лелеют любимого Илью Ильича, они не требуют никаких «подвигов» от него, кроме факта самого существования кумира. Теперь перед Обломовым уже не стоят вопросы: что делать, куда стремиться, которые ставили перед ним Ольга и Штольц. Блаженная свобода от забот, праздное безделье, любящая преданная жена - сказочная идиллия. И это не просто безделье - это жизненная философия, известная человечеству с древнейших времен. Не случайно Гончаров называет Илью Ильича «обломовским Платоном».

Зачем работать, суетиться, стремиться вперед, когда человечество уже много чего настроило и продумало. Проще, комфортнее - скромная жизнь на лоне природы без борьбы с другими за кусок хлеба, за повышение по службе.

Б.Ф. Егоров в своем исследовании «Российские утопии» о подобной философии пишет: «Отвращение к труду воспитывалось и в помещичьем кругу. [9; 16]. И.А. Гончаров великолепно изобразил этот мир в романе «Обломов» (1859), где точно сформулировал: обломовцы представляли жизнь «идеалом покоя и бездействия... Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев»[7] [г. 1, гл. IX «Сон Обломова»].

«Обломов» Гончарова - размышления автора о судьбах России накануне реформ. Писатель понимал, что Обломовка - утопия, «потерянный рай», но это легендарно-мифологическое прошлое ему было дорогим и родным как прошлое, без которого не может быть настоящего.

Себя Гончаров не только не отделяет от того, что входит в емкое понятие «обломовщина», но особо отмечает, что и он сам - продукт обломовского воспитания и немало сил им было потрачено в течение жизни, чтобы вырваться из этого плена. С редкой откровенностью вскоре после выхода в свет «Обломова» Гончаров писал С.А. Никитенко: «А вы представьте себе обломовское воспитание, тучу предрассудков, всеобщее растление понятий и нравов, среди которого мы выросли и воспитались и из которого как из летаргического сна только что просыпается наше общество...» Эти горькие выстраданные откровения резко отличаются от восприятия Обломовки А.В. Дружининым как некоего идеального существования русского человека. Гончаров признается, что он «не потонул совсем» в «болоте» обломовщины только благодаря творчеству: «Меня спасла живая, горячая натура, - продолжает он, сила воображения, стремление к идеалу и та честность, о которой вы так благосклонно отзываетесь» [6; 8, 285].

Гончаров не отрывает себя от Обломовки и обломовского существования и, осуждая многое в этом укладе жизни, он в то же время очень осторожно, относится к неизбежным переменам в этом существовании. Нам представляется заслуживающим внимания тот факт, что незадолго до того, как был завершен «Обломов», Гончаров совершил кругосветное путешествие и посетил в числе других стран Англию, страну классического капитала. Он хорошо представлял себе, какие опасности таит в себе буржуазный предприниматель, и не хотел допускать мысли, что патриархальная беззащитная Обломовка станет жертвой капиталистического хищничества. Гончарову хочется верить, что пробудятся новые силы в русском дворянском сословии, что заявят о себе какие-то новые энергетические резервы в этой среде и плодотворно сольются прогрессивные западно-европейские стороны жизни и русские патриархальные устои. Эту задачу Гончаров поставил позже в романе «Обрыв», который в письмах к друзьям Гончаров тоже назвал «сказкой». Там уже намечено «пробуждение» ото сна в деятельности помещика-предпринимателя Тушина, который не разоряет свой край, но старается приносить ему как можно большую пользу, заботится не только о благосостоянии своих крестьян, но и об экономическом здоровье края. Однако вопрос, кому суждено произнести гоголевское сакраментальное слово «вперед» пока остался без ответа.

Ю.М. Лощиц считает роман «Обломов», идеализирующий прошлое, «типичной антиутопией, в которой и намека нет на футурологический порыв» [11; 190].

Это совершенно справедливое суждение о сути романа, но «футурологический порыв» все же совершился, вернее к этому «порыву» «Обломов» дал фатальный толчок, и Ю.М. Лощиц конкретно указал на это: «Пройдет несколько лет, и на той же самой Гороховой улице, где видит свои райские сны Илья Обломов, волею другого сочинителя будет поселен еще один литературный персонаж - Вера Павловна. Этой героине романа-утопии Чернышевского тоже будут сниться сны-мечты. Но обращенные не в прошлое, не к идиллической обстановке помещичьего быта, а в совершенно противоположную сторону: там, над зеленью лужаек, вырастают сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то воздушных зданий, то ли фабрик то ли общежитий, и в них счастливые, весело поющие во время работы труженики будущего» [11; 190].

Нам представляется это предположение Ю.М. Лощица вполне реальным. «Полемическое раздражение» Чернышевского, вызванное романом «Обломов», а главное - мифологически-идеальной жизнью без труда и забот - вызвало ответную реакцию Чернышевского.

Блестящая догадка о «внутренней полемичности одного романа по отношению к другому» подтверждает диалектическую сущность русского менталитета: мифологическая фатальность бездействия Обломова и героико-футурологическая активность «новых людей» Чернышевского - как раз и представляют две стороны одной «медали».

Если сам Обломов навсегда останется символом вечной неосуществимой мечты человека о «райской» жизни без труда и забот, то герои романа «Что делать?», как и многоликие их последователи, свою «сказку» будут настойчиво проводить в жизнь в виде общественно-полезного труда в мастерских, коммунах, колхозах и т.п. «общественно-полезных» организациях России ХХ века.

С.А. Рейсер писал о романе Чернышевского: «Формула «Что делать?» подготовилась всем общественно-политическим развитием эпохи. В том или другом варианте она встречается в разговоре Ольги Ильинской с Обломовым, прощальном письме Елены Стаховой в «Накануне», в речах Базарова, в знаменитой статье Добролюбова о романе Тургенева «Отцы и дети» (и т.д.)»[8]

Все это, безусловно, свидетельствует о реакции литературы на запросы общества, назревшую необходимость будить «спящих», вызвать к жизни активные силы.

Для нас особенно ценно, что С.А. Рейсер первыми, давшими толчок к спорам по вопросу «Что делать?», называет Ольгу Ильинскую и Обломова, сюда следует присоединить Штольца, постоянно споривших о борьбе «старой» и «новой» правды как основе смысла жизни. Сопоставив это суждение с тем, что высказал Ю.М. Лощиц, мы вправе сделать некоторые выводы: «новый человек» - продукт развивающегося капитализма активно вторгается в жизнь. «Сонное царство» разрушится не оттого, что слишком ленив Илья Ильич, а потому, что поразительно деятелен его приятель Штольц. По воле Штольца Обломовка должна превратиться в... станцию железной дороги, а обломовские мужики пойдут «работать насыпь» [17; 180].

Ту же участь готовят «обломовской утопии» и «новые люди» Чернышевского, но уже с помощью машин и коллективного труда - утопии коммунизма - «обломовцы» будут обрабатывать поле и строить дворцы из стекла и алюминия.

Не успели стихнуть дискуссии в критике по поводу романов «Обломов» и «Что делать?», как свое веское слово сказал противник идиллических и революционных утопий - М.Е. Салтыков-Щедрин.

В пореформенный период споры о романе Гончарова несколько поутихли, но еще в начале 60-х годов появились два очерка «глуповского цикла» Салтыкова-Щедрина - предшественники классической антиутопии - «Истории одного города».

4/16 июня 1869 года Гончаров пишет С.А. Никитенко о том, что на основе его материалов «один писатель» «сделал из этого материала две карикатуры - повести, из которой одну читал мне сам... между тем - меня преследовали именем этого писателя (которому была, как сапожнику, заказана пара повестей - карикатур на меня) - намекали, что и он пишет большой роман, а Гр. сообщил мне в двух словах и форму романа, похожую на мой».

«Глуповский цикл» и предполагаемый «большой роман» Щедрина вызвали нешуточную тревогу Гончарова по поводу возможного «заимствования» его сюжетов.

Гончаров никак не может успокоиться в своих предположениях. Конечно, в его письме речь идет о Салтыкове-Щедрине, который сам подтверждает, что читал Тургеневу и Гончарову две повести из «глуповского цикла». Иван Александрович «мог бы простить за две повести - карикатуры», но сатирик больших романов не писал и писать, по словам Гончарова, не может. Вывод взволнованного автора «Обломова» один: «Значит, ему (М.Е. Салтыкову - З.П.) дан какой-нибудь материал» [6; 8, 364].

Второй заботой подозрительного Гончарова вызывали творческие планы Тургенева, о чем, не стесняясь, он тоже пишет С.А. Никитенко.

И, наконец, через месяц 3/15 июля Софье Александровне послано письмо, в котором Гончаров напрямую обвиняет Салтыкова-Щедрина и Тургенева в том, что эти писатели, желая утвердиться в литературе в качестве «первых», будто бы воспользовались его, гончаровскими сюжетами: «...им обоим, - пишет Гончаров, - все хочется быть первыми, т.е. все прочее как будто от них произошло. Мальчишки они и школьники жалкие, а не творцы, художники. Только слабость таланта способна к зависти и таким попыткам стать на плечи другим, не чуждаясь никакими средствами».[9] (Курсив мой - З.П.).

С.А. Макашин первым обратил внимание на то, что именно после выхода в свет романа «Обломов» у Салтыкова-Щедрина возникает образ города Глупова, характерный для целого цикла очерков сатирика. Однако Макашин не указал на интертекстуальную связь «Обломова» с этими очерками Щедрина, лишь отметив, что глупоский цикл носит «более публицистический, чем художественный характер», что несомненно почувствовал Гончаров и расценил как выпад против его романа.

Салтыков-Щедрин открыто не высказал своего отношения к «Обломову», но из его писем известно, что роман не удовлетворил его ни с идейной, ни с эстетической стороны.

29 января 1859 года он писал П.В. Анненкову: «... прочел Обломова и, по правде сказать, обломал об него все свои умственные способности. Сколько маку он туда напустил... Бесспорно, что «Сон» - необыкновенная вещь, но это уже вещь известная, зато все остальное что за хлам!... что за избитость форм и приемов... Может быть, Вы назовете мои суждения дикими, но я по первой части не могу ничего хорошего ждать; ибо хотя Дудышкин и называет подобные произведения благовестом искусству... но во сне человек более склонен к невежеству...».[10]

«Глуповский цикл» был не только реакцией сатирика на обломовский сон и застой как оплот «старой правды», но также ответом С. Дудышкину и А. Дружинину, стремившимся «узаконить» «все наиболее отжившее в психологии дворянства».

А.В. Дружинин в своей статье «Обломов» писал, что роман И.А. Гончарова рассматривает Обломова и обломовщину как проявления русской национальной «сферы». «Следом за Пушкиным, своим учителем, по примеру Гоголя, своего старшего товарища, он ласково отнесся к жизни действительной и отнесся не напрасно. «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опоэтизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского читателя».[11]

«Обломовщина», как ее понимает Дружинин, неоднородна по своей сущности. Если она происходит «от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства» - она «вещь нестерпимая». Но если «корень ее таится просто в незрелости общества», то это естественное проявление «детскости».

«Русская обломовщина, - продолжает Дружинин, - так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии - проявил нам ее мирные и незлобные черты, не скрыв ни одного из ее недостатков» [8; 309].

Дружинин в своей статье «Обломов» неоднократно подчеркивал достоинства самого Ильи Ильича как честного, доброго и независимого человека, но в заключение так подытожил анализ: «Он дорог нам как человек своего края и своего времени... он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному» [8; 312-313].

В подобной интерпретации Обломов - типичное воплощение пассивного сказочного героя из тех, кому чудесным образом удалось выразить свой идеал и остаток жизни провести как в сказке Пушкина: «царствуй, лежа на боку».

Однако автор этого романа в пореформенный период ведет активную жизнь высокопоставленного чиновника, бесповоротно изжившего обломовские черты. Летом 1863года Гончаров был назначен членом совета по делам книгопечатания при министерстве внутренних дел и произведен в действительные статские советники. Если в предреформенный период Гончаров проявил «как цензор большую долю либерализма», то в 60-е годы в его мировоззрении и творчестве происходит серьезная эволюция в сторону консерватизма. На это указывал в своих исследованиях Н.К. Пиксанов: «В течение 60-х годов Гончаров, вышедший из «натуральной школы» времен Белинского, правеет». Это проявилось в романе «Обрыв» - в переосмыслении образа Веры, в обличении нигилиста Волохова, в стремлении утвердить «старую правду» в образе «Бабушки-России», в появлении «русского рыцаря» - предпринимателя Тушина и появлении религиозного мотива.[12]

Как известно, Салтыков-Щедрин на этот раз открыто возразил Гончарову. Он взял под защиту молодое поколение, «мальчишек», в статье «Уличная философия», написанной по поводу пятой части романа «Обрыв», где действует Марк Волохов. Для Салтыкова-Щедрина Гончаров - типичный представитель «людей сороковых годов», того времени, когда проповедь «гуманных отношений» уже была прогрессивным явлением.

Но в 60-е годы жизнь поставила перед русским обществом новые вопросы, которые требовали «не одного сочувственного отношения к ним, - утверждал Салтыков-Щедрин, - но и действительного разрешения».

С позиции традиционалиста Гончаров предложил свое разрешение проблемы в виде союза «отцов»-консерваторов и «детей»-либералов. Этот союз должен был произойти на почве единения «старой» и «новой» правды, с решительным осуждением радикализма как разновидности «новой лжи».

Салтыков-Щедрин в статье «Уличная философия» решительно отверг подобный союз: «Начать с того, что выражение «новая и старая правда» может быть правильно употреблено только по отношению к частным отраслям знания... В этом смысле новая правда астрономии заменила и вытеснила старую правду астрологии. Что касается до общей правды жизни, то она не старая и не новая, а всегда одна и та же...(Курсив мой - З.П.). Старая правда не «бросается» к новой, а, напротив того, преследует ее всеми силами, отстаивая свое существование...» [18; 8, 89].

Отстаивая свою позицию, Гончаров в 1872 году пишет статью «Мильон терзаний», в которой продолжает вести полемику о «новой» и «старой» правде с Салтыковым-Щедриным и другими представителями демократического лагеря на примере комедии «Горе от ума».

Комедия Грибоедова после долгого перерыва в эпоху реформ стала активно включаться в репертуар русских театров, лучшие актеры тех лет были заняты в ней. Однако критика тоже не обошла вниманием в недавнем прошлом опальную пьесу. В 1864 году Герцен в статье «Новая фаза русской литературы» высказал мысль, что Чацкий «завершил эпоху Петра I и мечтал разглядеть... обетованную землю... которой он не увидит».[13]

Радикально настроенный демократ Писарев от лица «детей» 60-х годов не отказался от «отцов» типа Чацкого: «Время Бельтовых, Чацких и Рудиных, - писал он, - прошло навсегда с той минуты, как сделалось возможным появление Базаровых, Лопуховых и Рахметовых, но мы, новейшие реалисты, чувствуем свое кровное родство с этим отжившим типом: мы узнаем в нем наших предшественников, мы уважаем и любим в нем наших учителей, мы понимаем, что без них не могло бы быть и нас».[14]

Герцен откликнулся на призыв Писарева объединить своих «отцов» и «детей» статьей «Еще раз Базаров», где писал: «Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался бы ни страдательно тоскующим, ни «гордо презирающим», т.е. «лишним человеком», «умной ненужностью»« [4; 17, 342-343].

Гончаров был искренне обеспокоен тем, что «нового человека», как он его понимал, Писарев - «радикал и кандидат в демагоги», переводит в лагерь Базаровых и Рахметовых. В статье «Мильон терзаний» он попытался восстановить сюжетно-мифологическую структуру «Обломова». Фамусов здесь представлен как воплощение не просто «старой правды» и безмятежно-праздного существования, но и «старой лжи» всего, «что жило ложью в прошлом». Что касается настоящей «старой правды», то она «никогда не смутится перед новой - она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шаг вперед».

Н.К. Пиксанов отметил, что Гончаров повторяет в этой статье концепцию «Обрыва», когда речь идет о движении «вперед». Отвергая «больное и ненужное» в старой и новой правде он оставляет «руководство жизнью за старой правдой бабушки Бережковой, правдой бабушки России (в письме к П.А. Валуеву 1877 года пояснено: сильной, властной, консервативной части Руси). (Курсив мой - З.П.).

Самого Чацкого Гончаров относит к вневременным «вечным» типам борцов нового со старым, отживающим. Однако программа свободы, которую исповедует Чацкий, в статье «Мильон терзаний» во многом напоминает обломовскую: «Его идеал «свободной жизни» определителен: это - свобода от всех перечисленных цепей рабства, которыми оковано общество,[15] а потом свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать»«. Практически это сказочная идиллия «вечного» типа Обломова, «человека сердца», которому не дано произнести волшебное слово «вперед».

Н.К. Пиксанов приходит к следующему заключению: «В «Обрыве» как больное и ненужное отвергнуто новое Марка Волохова и благостно принято новое Тушина. И в «Мильоне терзаний» мы наблюдаем осторожный отбор, своеобразную селекцию будущего, нового... Чацкий, уверяет Гончаров, примиряет новую правду со старой правдой...».

В этой характеристике, продолжает Пиксанов, Чацкий снижен в своей идейности... То, о чем говорит в печати до Гончарова не только Герцен, но и Аполлон Григорьев, А.П. Милюков и другие: то, что Чацкий представительствует декабризм - об этом не упоминает Гончаров».[16]

Авторское «снижение идейности» Чацкого в указанной статье не прошло мимо внимания Салтыкова-Щедрина. Прямо не возражая Гончарову, он переносит полемику в свое творчество, логически развивая в очерках «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины») основные черты характера Чацкого, претерпевшего определенную эволюцию в либерально-консервативной трактовке Гончарова.[17]

Правда «бабушки Бережковой», требовавшая от Марфиньки и Веры «жить под навесом старой мудрости», никак не сочеталась с идеями и поведением грибоедовского Чацкого.

С удивительным мастерством Гончаров создал портреты пассивных героев: созерцателей - Обломова и Райского, набросал эскиз иллюзорного деятеля Тушина. Роман-»сказка» («Обломов», «Обрыв»), утопия Гончарова, не получила счастливого конца и подражателей, как того требовали вековые законы «мифологического реализма».

Напротив, идеи и практические рекомендации «новых людей» Чернышевского восторжествовали. Они были подхвачены и внедрены в жизнь значительной частью молодого поколения, которое давно желало вырваться из-под опеки «старой правды» и ждало только проповедника с готовой программой. В романе «Что делать?» они нашли все, что искали: революционное «дело», способное изменить государственное устройство; новые социальные, а также интимно-личные отношения; технический прогресс, обеспечивающий легкий физический труд; и, наконец, то, что о чем мечтало человечество - красивую, почти райскую жизнь с пением и танцами на лоне великолепной природы, любовь свободную от «обывательской» морали.

Статский советник из цензурного ведомства И.А. Гончаров оценил всю опасность, исходившую от сочинения Чернышевского: «Гуляя с племянником по Дворцовой набережной летом 1862 года, он указал ему на Петропавловскую крепость и сказал, что там сидит Чернышевский, который думал, быть умнее всех, а вот куда попал».[18]

О том, что Чернышевский был человеком крайних революционных взглядов, Гончаров знал из личных с ним контактов и от своего брата Н.А. Гончарова - учителя Симбирской гимназии. Как известно, Чернышевский после окончания университета вернулся в Саратов и не менее двух лет (1851 - 1853) преподавал там словесность в гимназии. Уже в то время он был в плену крайних революционных убеждений, о чем писал в своем дневнике: «Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою - я такие вещи говорю в классе»; «... у нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».[19]

В 1853 году Чернышевский откровенно рассказал своей невесте Ольге Сократовне Васильевой о своих взглядах о том, что в Петербурге, куда после свадьбы они должны уехать, он примкнет к тем, кто враждебно настроен против властей, что он готов к аресту, тюрьме, каторге: у нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду участвовать в нем. В «бунте» Чернышевскому участвовать не пришлось, но в романе «Что делать?» в главе «Перемена декораций» этот «бунт», очевидно, состоялся и «новые люди» уже наслаждаются своей победой.

Цензорский отзыв Гончарова о «Современнике» за 1863 год, после публикации романа «Что делать?», свидетельствует о том, что он был потрясен «тенденциями» и «учеными теориями», на которых Чернышевский строил «призрачное здание какого-то нового порядка». «Появление такого романа, как «Что делать?» Чернышевского, - писал Гончаров, - нанесло сильный удар, даже в глазах его почитателей, не только самому автору, но и «Современнику», где он был одно время главным распорядителем, обнаружив нелепость его тенденций и шаткость начал, на которых он строил свои ученые теории об условиях и способах общественной жизни».[20]

Почти через десять лет, в 1872 году, Гончаров, адресуясь А.Ф. Писемскому, выскажет более суровое суждение о романе «Что делать?», с возмущением заметив, что цензура не поняла той опасности, которую таил в себе роман Чернышевского: «Вот бездарный, тенденциозный памфлет (курсив мой - З.П.) «Что делать?» под фальшивым паспортом романа проскочил же в печать под эгидой той же узко чиновничьей и осторожной цензуры» [6; 8, 397].

Естественно, Гончарова возмутила «новая ложь», которая в этом романе выдавалась за «новую правду», в которой так нуждалось русское общество. Но почему роман «Что делать?» назван Гончаровым «памфлетом», с кем полемизирует и кого обличает в нем Чернышевский?

Иван Александрович по долгу службы в цензурном ведомстве и по складу характера, как никто среди русских писателей, обладал способностью «читать между строк». Отсюда исходили обвинения собратьев по перу в заимствованиях его сюжетов, о чем уже говорилось.

Острый взгляд Гончарова не мог не заметить полемических выпадов Чернышевского в собственный адрес. Идиллическая утопия Обломова - возвращение к мифологическому прошлому, без огромных городов, где жили бы все люди, без технических новинок, без хрустально-алмазных дворцов - не может противостоять историческому поступательному движению.

Сон, в котором Обломовка выступает как утраченный рай, снится Илье Ильичу в столице, в Петербурге на Гороховой улице. Эти воспоминания со всей остротой вызывают в его сознании гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?», стараться вырваться из сказочного плена, и это надо сделать сейчас или никогда. И Обломов решает - никогда не менять счастливого «сонного царства» на реальную жизнь: «Вот что он скажет: это значит идти вперед... (Курсив мой - З.П.). И так всю жизнь! Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, а не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... Когда же пожить? Не лучше ли остаться?» [6; 4, 190].

И Обломов остается в плену «старой правды», создав вокруг себя герметически закупоренный «обломовский» быт в столице. Ю.М. Лощиц справедливо заметил, что «не скукой, а самим содержанием обломовских грез раздражило Чернышевского чтение «Обломова». Не в этой ли реакции источник ярко выраженных футурологических снов Веры Павловны?» [11, 190-191]. Не случайно Гороховая улица оказалась местом, где литературным героям снятся «вещие сны». В сновидениях Веры Павловны осуществляется и делает людей счастливыми все то, что совершенно неприемлемо для Обломова. Напрашивается предположение - не будь «Сна Обломова», не было бы и снов Веры Павловны. Чернышевский нашел бы иной способ выразить свои идеалы. Видно сильно в русском человеке развито чувство действовать от противного, вызывать второе диалектическое «я» в полемике с идейным оппонентом.

Гончаров построил в романе любовный «треугольник» - Ольга, Обломов, Штольц. Как только Илья Ильич убедился в том, что Ольга не любит его пылко и страстно, как ему хотелось, лишь прагматически пытается вывести из состояния «сна», своеобразного душевного «подвала», он уступает её Штольцу без борьбы. Подобным образом (а может и под влиянием романа Гончарова; ведь Ольга - фактически феминистка, властолюбка), поступают герои Чернышевского - Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов. Больше того, их поведение стало примером для подражания значительному числу единомышленников [9; 217].

«Большая сказка», роман «Обломов» завершается смертью главного героя Ильи Ильича. Он умер во сне (что символично), никого не обеспокоив, оставив «память о чистой, как хрусталь душе покойника» у тех, кто его знал и любил. Но его сын, малолетний Андрей, передан на воспитание Штольцу, который постарается привить ему «новую правду», как он её понимает.

Обломов создан Гончаровым в духе национально-консервативной традиции, типичным воплощением пассивной составляющей русского менталитета.

Но эти символические «сидни» и «увальни» являются и своеобразным национальным резервом, способным в исторический момент, в какое-то «сейчас» выделить из своих рядов тех, кто решится произнести это всемогущее слово «вперед». Примером тому может служить сам Н.Г. Чернышевский. Он вырос не в дворянской «Обломовке», но в обеспеченной семье саратовского священника, сам с отличием окончил духовную семинарию, где учат нести в мир слово Божие с любовью и смирением. Любимым его чтением в это время были «Четьи-Минеи» - подвиги святых. Сам он, как свидетельствуют его записи в дневнике, тоже мечтал совершать подобные подвиги. Однако вместо духовного подвижничества он стал революционером, писал прокламации, призывающие к бунту, и готов был участвовать в нем лично.[21]

Роман «Что делать?» вызвал бурное обсуждение в критике. Свое мнение от лица «Современника» высказал Салтыков-Щедрин, который с 1869 года стал ведущим публицистом этого журнала, где почти ежемесячно выступал с хроникой «Наша общественная жизнь». В 1864 году (Современник. 1864. Кн. 3) он высказал свое суждение о романе Чернышевского, отметив, что автор проводит мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывает на эти основы. Однако страстная увлеченность «мыслью» привела к тому, что «он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных» [6; 324].

Подробнее о романе «Что делать?» Салтыков-Щедрин высказался в 1881 году в письме к Е.К. Утину: «Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституциализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях - значит добровольно стеснять себя.

...Читая роман Чернышевского «Что делать?», я пришел к заключению, что ошибка его заключалась в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указанные в романе формы окончательными? Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельною, и остаются только неумирающие общие положения» [18; 19, 1, 193-194].

Не исключено, что фанатическая преданность Обломова бездеятельности и неудержимое стремление к действию героев Чернышевского были сатирически обыграны Салтыковым-Щедриным. В 1869 году он написал сказку «Дикий помещик» - портрет-миниатюру пореформенной России. В центре - русский помещик Урус-Кучум-Кильдебаев. Это сказка-парадокс.

Подобно Обломову, Урус-Кучум-Кильдебаев имеет «тело мягкое, белое, рассыпчатое»; подобно Обломову, он любит жизнь на лоне природы, любит чистый воздух, во всем следует газете «Весть». Эта консервативная газета, издаваемая В.Д. Скарятиным, призывала помещиков не поступаться своими привилегиями в пользу крестьян в пореформенное время, не поддаваться новым веяниям, держаться за «старую правду».

Добившись того, чего хотел, помещик обнаружил, что вместе с раздражавшими его мужиками, портившими пейзаж, исчезла та «полная чаша», которая всегда была в его доме. Здесь на помощь ему снова приходит газета «Весть», которая рекомендует выписать из-за границы сельскохозяйственные машины, которые с успехом заменят крестьянский труд. И тут Урус-Кучум-Кильдебаев уносится в мечтах в «подробности» счастливой жизни, которые язвительно пародируют идиллию, представленную в «Четвертом сне» Веры Павловны.

Урус-Кучум-Кильдебаев «думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу, чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: «вот тут будут груши, сливы; вот тут - персики, тут грецкий орех!» Посмотрит в окошко - ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть!» [18; 16, 1, 26].

Сны помещика по своей фантастичности не отстают, но даже обгоняют мечты. Ему уже снится, что за непреклонность по отношению к крестьянам его сделали министром и ходит он в лентах и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Ему даже снится райское житье с Евой не берегах Евфрата и Тигра, он видит себя неким Адамом, родоначальником человечества.

Не о такой ли стране рассказывала няня Илюше Обломову в длинные зимние вечера, «где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать».

Гончаров постоянно напоминает о сказочно-мифологическом восприятии жизни Обломовым. В результате уже в зрелом возрасте герой не может реально посмотреть на окружающий мир: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка. Но обломовская «чаша», скудела, однако продолжала кормить Илью Ильича. Верный Захар хоть и ворчит, но все еще одевает и обувает своего «барина».

С Урус-Кучум-Кильдебаевым дело обстояло иначе. Пробуждение возвращает его в реальную жизнь, где нет пищи, нет привычного слуги Сеньки, но появляется представитель государственной власти в лице капитан-исправника, который заявляет помещику, что из его имения перестали поступать подати в казну, а на базаре исчезли все продукты питания.

Высшее начальство, обвинив Урус-Кучум-Кильдебаева в том, что он «всей смуте - зачинщик», решило мужика отловит и отправить на прежнее место. У помещика, который стал «диким», отобрать газету «Весть», а самого, утратившего человеческую речь, сдать на попечение преданного слуги Сеньки - читай - Захара.

Но «старая правда» оказалась на это раз весьма живучей. Урус-Кучум-Кильдебаев, не пожелавший «отступить от принципов», в сказке Салтыкова-Щедрина «жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит» [18; 16, 1, 30].

Сказка «Дикий помещик» - злая пародия на попытки консервативного дворянства не принимать «новую правду» даже в тех случаях, когда она исходила от властей в виде реформ.

Как оказалось, роман «Обломов» не случайно заставил лучшие умы России, писателей и критиков, взяться за перо. Гончаров, проследив историю своего героя-ленивца от раннего детства до смерти, оставляет за ним право на мифологическую идеализацию жизни как одну из составляющих диалектики национального менталитета. Традиционалист Гончаров не хоронит «заживо» Обломова, ведь мечта об идеально-покойной жизни вечно будет жить в сознании человечества.

Научный и технический прогресс, социальные противоречия, государственные системы и законы - все требует активности, практической деятельности, а главное - подчинения чужой воле вопреки идеалам и принципам отдельной личности. «Исторический индивид» вправе задать риторический вопрос: когда же, в какой период существования человечество было счастливым? Куда ведет и что обещает людям это сакраментальное слово «вперед»?

И здесь на память придет снова Обломов - честный, «чистый, как голубь», воскресивший в нашем сознании вечную мечту об утраченном Рае.

Гончаров оставляет своего героя в плену сказочного фатализма. Мир без борьбы, без труда и забот на лоне природы - как возвращение к счастливому безгрешному прошлому - утопия в явно классической форме.

Антипод Гончарова Чернышевский строит свою утопию счастливой, почти райской жизни с пением, музыкой и танцами при максимальном использовании техники и преобразований природы. Но, как следует из романа «Что делать?», за такую жизнь надо бороться и не просто бороться, но добиться «перемены декораций», то есть свержения существующего строя.

Б.Ф. Егоров в своей работе «Российский утопии» отмечает, что революционные демократы Чернышевский и Добролюбов мечтали о социалистическом обществе, но, не имея реальных образцов подобных структур, вынуждены были «конструировать черты будущего новаторски, из головы, при этом, далеко не всегда учитывая великие сложности и реального социально-экономического развития, и человеческой психологии» [9; 200].

Вместе с тем, как отмечает Б.Ф. Егоров, они полагали: «...если революция в России совершится одновременно с революцией на Западе,... то Россия сможет из феодализма «перескочить» в социализм, минуя капитализм» [9; 208].

Чернышевский создает модель социалистического общества «из головы» на основе артельной жизни, которую испокон веков вели бурлаки, сезонные работники, уходившие на промыслы из своих деревень. Отправив свою героиню Веру Павловну и собранных ею девушек по этому проторенному пути, Чернышевский детально корректирует их образ жизни и работы: труд оплачивается дифференцированно, прибыль делится поровну, девушки, вышедшие замуж, живут «в какой-то грандиозной коммунальной квартире» и т.п.

При таком казалось бы социальном равенстве Вера Павловна выглядит высокопоставленным работодателем, но не равноправным членом коллектива. Как бы мы сегодня сказали, это элитный персонаж. Она любит понежиться по утрам, «миленький», как она называет Кирсанова, постоянно при ней, он подает ей завтрак в постель, они живут в свое удовольствие, непонятно, когда у них остается время для работы и кто обеспечивает им ту полную «чашу», которую создавали Обломову и иже с ним крепостные крестьяне.

В «Четвертом сне» Веры Павловны новое общество глобально расширяет свои географические границы.

Фаланстер из алюминия и стекла вмещает до двух тысяч людей, которые вместе отдыхают, веселятся летом после полевых и других сельскохозяйственных работ практически всю ночь. Как видно, горожанин Чернышевский не имел ни малейшего понятия об этих работах, о затратах человеческого труда, даже если при этом использовались машины.

Но самое удивительное - это перемещение или даже переселение народа в зимние времена на «юг». Б.Ф. Егоров в названной работе полагает, что речь идет об аравийском полуострове, на что конкретно указал в черновой рукописи романа «Что делать?» сам Чернышевский. Там «сливаются Тигр и Евфрат, к югу от них находится персидский залив; на западе - Красное море,.. а между ними и Средиземным морем - Суэцкий перешеек...» [9; 222-223].

Не туда ли попал щедринский «дикий помещик», не общий ли это «Эдем» для любителей утопий социалистического, коммунистического или административного толка.

Несомненно, потребовался великий талант, способный остановить разгулявшееся воображение современников, поклонников «старой» и «новой» правды. Как грозное напоминание о суровой действительности явилась в 1870 году «История одного города» Салтыкова-Щедрина - антиутопия мирового значения.

Созданная на исконно русской основе «История одного города», где причудливо, нередко в сказочной форме, переплетаются история и современность, призвана раскрыть социально-исторические и философские проблемы, которые вечно волнуют человечество, соотношение двух категорий - народа и власти.

В классических утопиях фактор власти как-то стыдливо замалчивается, подается в обобщенно-завуалированном виде без той конкретики, с какой представлены детали сказочного жизнеустройства.

«История одного города» - сатирический роман-обозрение, в котором фантастически переплетаются история и современность, гротеск, гипербола, аллюзия и реальная действительность. Эта сатира Салтыкова-Щедрина имеет все признаки романного жанра: введение («От издателя», «Обращение к читателю»), завязку, кульминацию, развязку. Начинается «История» рассказом в былинно-сказочном духе о том, как свободные головотяпы «добровольно» отыскали себе «князя», который обложил их данями, сделал военнообязанными, а в заключение заявил: «А как не умели вы жить по своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами».

К ослушавшимся глуповцам князь «прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

- Запорю!

С этим словом начались исторические времена», завязка действия. (Курсив мой - З.П.). [18; 8, 277-278].

Так представил сатирик в своей «Истории» государственное мифотворчество - норманнскую теорию происхождения российского государства. Это обращение к историческим источникам было чрезвычайно актуальным в 60-е годы. Ведь правительство фактически приурочило отмену крепостного права к важному юбилею - Тысячелетию России. В 1862 году в Великом Новгороде по этому случаю был открыт памятник по проекту скульптора Микешина. На этом памятнике, напоминающем пирамиду, по спирали были размещены скульптуры выдающихся деятелей государства. В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин пародировал самодержавный апофеоз, создав свою «пирамиду». «Опись градоначальникам» в этой сатире наглядно свидетельствует не о величии силы власти, а о том, что народ и власть постоянно находятся в состоянии глухой вражды или открытой войны. Страх, опасение расправы никогда не покидали глуповцев.

Не «огненных столбов», не стихийных сил боялись они, подобно обломовцам, но реального Брудастого-Органчика, который руководствовался двумя «музыкальными пьесами: «Разорю!» и «Не потерплю!», записанными в его голове. Не лишне отметить, что Щедрин-провидец первым в мировой литературе изобразил механического робота в качестве «градоначальника». Не исключено, что человечество ещё ощутит на себе нечто подобное как результат технического «прогресса».

В «Истории одного города» Бородавкин, Негодяев, Прыщ, Фердыщенко и все остальные не баловали Глупов либеральным правлением. Напротив, Двоекуров прибегал к «сечению с рассмотрением и без рассмотрения»; Фердыщенко вместо того, чтобы привезти голодающим глуповцам хлеба, вызвал воинскую команду для подавления «бунта»; Бородавкин «в кампании против недоимщиков спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал два рубля с полтиною». И все же, с горькой иронией замечает сатирик, этим градоначальникам было свойственно некоторое «геройство», они часто действовали под влиянием пусть и необузданных, но страстей, эмоций. Так, Фердыщенко с первого взгляда влюбился в чужую жену; Двоекуров внедрил «просвещение», обязывал глуповцев сеять горчицу; Бородавкин со слезами на глазах мечтал о присоединении к Глупову Византии; Беневоленский имел склонность к законодательству и даже помышлял о введении конституции; Дю Шарио попытался объяснить глуповцам права человека и т.п.

Но все это была прелюдия к исторической кульминации - появлению Угрюм-Бурчеева, который прибыл в Глупов со своей заранее составленной программой. В его голове не было «часового механизма», но во всем его облике и поступках не было ничего человеческого.

Угрюм-Бурчеев грозил глуповцам не новыми «ошеломлениями», он посягнул на «естество», на человеческую природу как таковую. Было время, когда глуповцы прятались в своих «норах» от слишком ретивых начальников, но на этот раз они поняли, что теперь им нигде и никогда не скрыться.

Жизнь глуповцев по этой программе должна быть полностью регламентирована и доведена до автоматизма. Это была административная утопия в действии. Все должны жить в одинаковых домах, выкрашенных унылой светло-серой краской; в каждом - определенное количество членов семьи; браки заключаются по росту; слабые дети, не способные «быть твердыми в предстоящих бедствиях», умерщвляются при рождении; умерщвлять следует и стариков в случае экономических затруднений. Все работают принудительно по команде, в году два праздника - весной «Праздник неуклонности», осенью - «Праздник предержащих властей».

В свое время А.С. Бушлин одним из первых указал на то, что глава об Угрюм-Бурчееве, «хотя в ней можно найти и немало намеков на реальную действительность (аракчеевские поселения - З.П.), в целом является сатирической утопией. Она рассказывает не о том, что было и есть, а что может произойти».[22]

Мы не станем увлекаться поисками прототипов, в щедриноведении этот вопрос достаточно изучен. Следует напомнить, что сатирик как демократ-просветитель выступал против единоначалия, единомышления и нивелляции как таковой. Все эти постулаты, уродующие личность, загоняющие в тупик развитие общества в явной или завуалированной форме присутствуют в любой утопии.

В «Истории одного города» не успели глуповцы осмыслить действия Угрюм-Бурчеева, как уравниловка и однообразие захватило все стороны их жизни: «Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, - трепетные губы их шептали: сатана!».

Пророческий дар Салтыкова-Щедрина позволил ему заглянуть в будущее и предсказать превращение института государства в тоталитарную систему. Подобно Обломову и Вере Павловне Угрюм-Бурчеев тоже видел сны, но его видения напоминали концлагеря: «Таинственные тени шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, все шли, все шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, - все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев... переворачивался на другой бок и снова начинался другой такой же сон. Опять шли тени одна за другой, все шли, гуськом все шли» [18; 8, 403].

Великий сатирик и патриот предостерегал не только своих современников-«глуповцев», но и грядущие поколения, все мировое сообщество от заманчивой на первый взгляд утопической нивеляции, которую пытались представить как воплощение равенства и братства.

Исследователи творчества Салтыкова-Щедрина отмечали редкий дар сатирика раскрывать проблемы общечеловеческой значимости через бытовые проявления. Так было и с Угрюм-Бурчеевым. В Глупове он бегал с топором, все крушил и рушил, но в своем воображении он не ограничивался фаланстерно-казарменным устройством нового города - Непреклонска. Он мечтал о мировом господстве и применении техники, уже в борьбе с силами природы: «Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, - вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется в темную, безрассветную даль...» [2; 414].

Правление Угрюм-Бурчеева навсегда избавило глуповцев от фатальной веры в «начальство», в то, что придёт новый градоначальник, «красавчик и умница», который обеспечит им сытое и свободное существование, как было в русской сказке.

Наконец, наступил кульминационный момент развития событий в «Истории одного города». Несмотря на общую затравленность, протест нарастал, и признаки освобождения ощущались всеми. Просыпалось активное начало национального менталитета. Символом стала река, свободная стихия, которая жила, несмотря на все попытки Угрюм-Бурчеева остановить её течение. По законам природы она «продолжала двигаться, колыхаться и подавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки». Эта непокорность вселила надежду в душу глуповцев, веру, что не всё потеряно, что есть силы, неподвластные идиоту, что конец его близок. Угрюм-Бурчеев был по-прежнему омерзителен, но теперь он не был страшен. Пробуждение гражданского самосознания наступило стихийно.

Предчувствуя свой конец, Угрюм-Бурчеев вынужден был пойти на уступки. Однако никто не хотел принять от «идиота» какие-нибудь «милости»: «Не только спокойствие, но даже само счастие казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! Они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!! [2; 422].

И все же освобождение наступило. Описывать, как проходил этот процесс, было небезопасно для автора и его сочинения по цензурным соображениям. Салтыков-Щедрин прибегает к приёму умолчания. Оказывается, «тетрадки», заключавшие подробности происходящих событий, «неизвестно куда утратились». Однако «развязка этой истории» сохранилась и то лишь благодаря тому, что «листок», на котором она описана, «случайно уцелел». Все эти детали полны глубокого подтекста и сопоставлений с важнейшими событиями из жизни России - щедринского города Глупова. Мы полагаем, что утрату «тетрадок» следует понимать как намек сатирика на то, что освобождение, манифест от 19 февраля 1861 года, как и другие реформы 60-х годов, «утратились», были значительно урезаны по требованию реакционеров по сравнению с первоначальными вариантами.

Итак, мы подходим к развязке, к проблеме финала «Истории одного города».

«Через неделю (после чего?), - пишет летописец, - глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было ещё не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

Оно пришло...» [18; 8, 423].

Долгое время в литературоведении существовали две прямо противоположные точки зрения по поводу таинственного оно: одни исследователи считали, что это революционный взрыв, другие - наступление новой полосы реакции. Кроме того, наметилась тенденция рассматривать оно как «художественную доминанту» сатирической поэтики, в некоторых исследованиях финал трактуется как апокалиптический конец света.[23]

Салтыков-Щедрин всегда стремился четко формулировать свои творческие задачи и неоднократно утверждал, что может объяснить, против кого и чего направлено каждое из созданных им произведений.

Исходя из этой авторской концепции, постараемся дать своё толкование заключительной сцены в «Истории одного города».

Оно означает освобождение, именно освобождение от крепостной зависимости. «История прекратила течение своё», - так заканчивается сатира Салтыкова-Щедрина. Развенчан тысячелетний миф - норманская теория происхождения Российского государства, которая началась закабалением свободных головотяпов и переименованием их в глуповцев в «Истории одного города».

Прокомментируем «развязку этой истории». Манифест был прислан с севера, из Петербурга, и читался в церквах коленопреклоненному народу без разграничения сословий и чинов (в сатире - глуповцы «пали ниц»); всё сопровождалось колокольным звоном («колокола сами собой загудели»); крепостники-помещики воспринимали реформу как катастрофу («нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч»); реформа предполагала передел собственности («оно неслось, буровя землю», «животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город»).

Оно, освобождение, решало дальнейшую судьбу всех глуповцев. И если они всегда жили в состоянии испуга, то на этот раз, в этот исторический момент «неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца»: сторонников «старой правды» - консерваторов и либералов, с одной стороны; и жаждущих «новой правды» - крестьян, революционных демократов, буржуазию волновала собственная судьба, главный вопрос: улучшат ли реформы их экономическое и социальное положение.

В статье «Несчастие в Порхове» (1863 г.) Салтыков-Щедрин писал, что уничтожение крепостного права произвело «раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнавали детей, дети не узнавали отцов...не надо ошибаться; в основе этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос и нечто больше; все эти коммунизмы, анархизмы, нигилизмы и прочее - все это выдумано впоследствии, всё это только затейливые и не совсем невиданные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права». (Курсив мой - З.П.). [18; 5, 235].

Салтыков-Щедрин был противником теории государственного устройства «из головы». Для него всё это - «только затейливые и не совсем невиданные упражнения». Главное - благосостояние народа, сумеет ли крестьянин воспользоваться свободой, создать себе ту полную «чашу», которую Илье Ильичу создавали обломовцы, и красиво сервировала «волшебница» Пшеницына любящими руками. Он сам отвечает на вопрос, «что нужно нашей дорогой родине, чтобы быть счастливой».

Не во сне, не в пассивном любовании природой жизненная идиллия, а в свободном труде на собственной земле. Суровый сатирик впадает в пафос, когда в его воображении возникает эта картина: «...страна кипит мёдом и млеком, и везде чувствуется благорастворение воздухов и изобилие плодов Земных».

Нашелся у Салтыкова-Щедрина ответ и на иллюзорность «коммунистической» идиллии Чернышевского. Не в бездушные машины, которые сделают русский народ счастливым, верит он, а в «здоровое существование разумного существа: «Если это есть - значит, курное логовище уступило место подлинному жилищу, согласованному с человеческими потребностями» [18; 13, 334-337].

Из представителей демократического лагеря Салтыков-Щедрин единственный не принял структуру «нового общества», запечатленного в идиллических «снах» Веры Павловны. Танцы, пение и музыка по ночам после трудового дня, даже с применением машин, никак не вписывались в крестьянскую жизнь, о которой сатирик имел реальное представление.

Естественно, что самый суровый приговор получила государственная «утопия» - аракчеевские поселения, которые были воплощены в «Истории одного города» как затея идиота.

Всем утопиям, как полагает Салтыков-Щедрин, присуще одно - нивеляция, уравниловка.

В Обломовке - это сон, похожий на смерть, который одолевает всех обитателей.

Во снах Веры Павловны, напротив - бурная коллективная жизнь, где все общее, даже дети и старики непонятно кому и кем приходятся.

Угрюм-Бурчеев в своих сновидениях единообразие, равенство перед шпицрутеном возвел в абсолют. Оставив в стороне все варианты утопического строения общества, за собой сатирик оставил право «задаться более скромной миссией, а именно спасти идеал свободного исследования» (курсив мой - З.П.), объективно рассмотреть сущность утопии [18; 19, 1, 194].

Этот идеал как парадигма и руководил Салтыковым-Щедриным, протестующим против всех форм регламентации человеческой жизни, против уравниловки будь то крепостнической или коммунистической, против насильственного внедрения в жизнь идей, возникших в чьей-то голове, а не вытекающих спонтанно из естественного развития общества.

Идейная независимость Салтыкова-Щедрина от «старой» и «новой» правды вызывала недоумение и незаслуженные упреки современников в неуважении к России и её истории со стороны сатирика.

Это было настолько несправедливо и обидно для писателя, что он вынужден был дать разъяснение по этому поводу в «Убежище Монрепо»: «Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. Я уже не говорю о том, что это - самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом виноват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России» [18; 13, 333-334].

Сравнивая русскую действительность с заграничной, сатирик не отрицает, что там «хорошо», но у нас «лучше, потому что больнее». «Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Томит сердце, болит, но за всем тем к источнику своей боли устремляется» [18; 13, 334].

Берем на себя смелость заявить, что никто из русских писателей не сумел так точно выразить русскую логику любви; не государственный патриотизм, а патриотизм народный: «Я желала бы видеть мое отечество не столько славным, сколько счастливым - вот существенное содержание моих мечтаний на тему о величии России, и если я в чем-нибудь виноват, то именно только в этом» [18; 13, 334].

Безусловно, Салтыков-Щедрин не избежал влияния утопистов как «человек сороковых годов», о чем писал в очерках «За рубежом»; подтверждал, что в ранней молодости примкнул «к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции, той Франции, представителем которой был Сен-Симон, Каабе, Фурье, Луи Блан и в особенности Жорж Занд».

Не случайно Сен-Симон был назван первым в ряду социалистов-утопистов. Фурье, по мнению сатирика, провидел разные мелочи обихода, всевозможные регламентации быта, что заслонило фактически великие идеи о привлекательности свободного труда.

Что же касается Сен-Симона, то у него на первом месте была забота государства о свободном труде на основе ассоциаций; а лучшая политика - соединение обладаний власти с рабочими против неработающего капитала.[24]

Салтыков-Щедрин в своей воображаемой утопии пошёл дальше Сен-Симона. По мнению сатирика, государственная система, «чиновники», её основа, никак не участвуют в созидании благополучия отечества: «Ходят люди в мундирах, ничего не созидают, не оплодотворяют, а только не препятствуют - а на поверку оказывается, что этим-то именно они и оплодотворяют... Какое занятие может быть легче, и какой идеал слаще?» [18; 13, 336].

Мысли об «отдыхающей» власти вызывают у сатирика утопические мечты о величии России. «Я всем желал всего доброго, всего лучшего. Чиновнику - чинов и крестов с надписью «За отдохновение»; купцу - хороших торгов и медалей; культурному человеку - бутылку шампанского и вышедшее в тираж выкупное свидетельство; мужику - «добрых щей».

Даже сам помещик Прогорелов из «Убежища Монрепо», которого преследуют новый «столп», капиталист из «чумазых» Разуваев, и полицмейстер Грацианов, размечтался о процветании своего имения и превзошел в этом изобилии товаров и богатств все фантазии утопистов.

С горькой иронией Салтыков-Щедрин ставит главный вопрос: возгордимся ли мы, вырвавшись так далеко вперед по качеству жизни всего населения. Если утопический мечты воплотятся в действительность, оказывается, не возгордимся, потому что у нас все решает «судья» Ляпкин-Тяпкин, который даже в подобных мечтах видит «возбуждение пагубных страстей».

Как видим, безотказно сработала «пассивная» сторона национального менталитета, что было обусловлено вездесущей государственной системой и ее опорой - чиновничеством. И все же государство существовало, проводило в жизнь законы, было связано с внешним миром.

Есть основания считать Николая I символом самодержавно-полицейского государства с определенной диалектически выраженной политикой. С одной стороны, опасаясь революции, он стремился к созданию «умственных плотин», которые задержали бы развитие России хотя бы на пятьдесят лет; с другой - мечтал о величии страны, о военных победах, о протекторате над «Святыми местами», «ключами от гроба Господнего», что привело к Крымской войне 1853 - 1856 годов, политическому кризису и пореформенной перестройке жизни всей империи. Казалось бы, победила «новая правда». Широко открылись двери для «Штольцев», с ориентацией на Запад, для русских «рыцарей Тушиных», но, расталкивая тех и других, туда же хлынула толпа «чумазых», оттесняя «западников» и «славянофилов». В минуту прозрения Угрюм-Бурчеев предсказал глуповцам, что за ним идет некто, кто будет страшнее его самого. И это «предсказание» сбылось.

Через несколько лет в цикле «Мелочи жизни» Салтыков-Щедрин заявит: «Идет чумазый, идет!.. и даже уже пришел. Идет с фальшивой мерой, с фальшивым аршином и с неутолимой алчностью... Что касается до мирских властей, то они безусловно отдались в руки чумазому... А что чумазый будет держаться за свое торжество упорно, за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бессовестность...

Русский чумазый перенял от своего западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. Чумазый преподнес ее ему (кабалу мужику - З.П.)... в новой форме, но с содержанием горшим «против старой».

«Старая» и «новая» правда, о чем в предреформенный период дискутировали крепостники и либералы, в сатире Салтыкова-Щедрина превратилась в старую и новую форму кабалы. Единение «правды» Фамусова и «правды» Чацкого не произошло. Власть захватил чумазый. Он стал новым «столпом» государства. Деруновы, Колупаевы, Разуваевы, преступным путем сколотившие состояние, при поддержке продажного чиновничества, выживают «культурного человека», помещика, из его родового «гнезда»; жизнь мужика доводят до крайней степени обездоленности, а при попытках возмущения «чумазый» обращается к властям с требованием усмирить «бунтовщиков». Пореформенный период Салтыков-Щедрин определил как «период закрепощения уже чумазовского».

Еще в первые годы реформ Салтыков-Щедрин стремился объяснить причины общественной инертности, допустившей торжество «чумазого», почему слово «вперед» не получило того сакраментального значения, на которое так надеялся Гоголь.

Условия к возрождению, утверждает сатирик, были: «Живительный луч солнца ударил в наши головы, благоухающими ветрами весны пахнуло в наши лица» [18; 6, 70]. Но вместо того, чтобы организоваться и заняться делом, «начались беспорядочные маханья руками, беспорядочные жалобы и беспорядочные надежды».

Победила пассивная составляющая национального менталитета. Общество вместо активной деятельности предпочло сказочную «печку», и уже оттуда раздаются речи о том, как «трудно! да, трудно!» приступить к делу; удобнее запустить мельницу без зерна: «И вот пошел стучать жернов, пошло ходить колесо; окрестность становится как-то веселее, кругом раздается шум и стук, как будто кто-то хлопочет, как будто что-то живет... А кому охота справляться, что тут делается? Напротив того, всякий думает: куда хорошо в этаком месте пожить; и речка таково сладко журчит, и меленка мелет - все как будто не один, а на людях!» [18; 6, 83].

И вновь всплывает обломовская идиллия, но уже на новом витке русской общественной жизни, и вновь русский писатель Салтыков-Щедрин вслед за Гоголем ставит тот же сакраментальный вопрос: «...должна же быть где-нибудь другая сила, другая жизнь, которая не изнашивает так скоро созревших в ее недрах запросов, но, напротив того, с неумолимой логикой доводит их до конца». (Курсив мой - З.П.). [18; 6, 85].

Такая постановка проблемы обращает писателя к российской истории, к конкретным фактам. «Да, эта сила есть, - утверждает Салтыков-Щедрин, -... я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм».

Эта сила - народ. Еще в 30-е годы шеф жандармов Бенкендорф докладывал Николаю I об угрожающей обстановке в государстве: «Весь дух народа направлен к одной цели - к освобождению, а между тем во всех концах России есть праздные люди, которые разжигают эту идею... Вообще, крепостное состояние есть пороховой погреб под государством».[25]