"Семеновцы были всегда впереди,

И честь дорога им как крест на груди.

Погибнуть для Руси Cеменовец рад,

Не ищет он славы, не ищет наград..."

Из полковой песни

Наверное, мало кто может представить себе сегодня, чем в действительности был Санкт-Петербург в начале ХХ века. Центром всего мира. Только и всего. Слишком громко сказано? Приведем всего лишь несколько фактов. Именно здесь, на берегах Невы, принимались основные государственные решения, заключались международные союзы и соглашения. Именно сюда приезжали талантливые и великие люди со всего света [1]. Именно здесь процветали архитекторы и композиторы, писатели и поэты, изобретатели и балетмейстеры. Здесь сочинялись поэмы и романы, играли Штраус и Мусорский, Рахманинов и Чайковский, была создана периодическая система элементов Менделеева, изобретено радио, активно развивалась цветная фотография. Здесь, спустя считанные годы после возникновения кино, в 1913 г. действовало 134 кинотеатра, в 1916 - уже 144 [2]. Таким был Петербург 100 лет назад - процветающим, стройным северным красавцем - жемчужиной мировой архитектуры [3]. Версалем и Венецией, превзошедшим своих прототипов и предшественников. Столица Российской Империи. Санкт-Петербург.

Как известно во все времена основной опорой сильного государства являлась армия. В столице России располагалось множество прославленных полков, кадетские корпуса и военные училища, Академия Генерального Штаба. На протяжении двух веков город был местом постоянной дислокации элиты армии - Императорской Лейб-гвардии. За долгие годы нахождения в городе каждый из полков сформировал свой собственный уникальный мир - слободу, с её улицами и храмами, традициями и законами, своим собственным бытом, составлявшим значимую часть жизни тогдашнего Петербурга. Об одном из известнейших гвардейских полков, и его районе расквартирования мы и поговорим.

Лейб-гвардии Семеновский полк был создан в 1683 году в подмосковной деревне Семеновской как один из двух "потешных" полков "Петровской бригады" вместе с Преображенским полком. Его шефом стал юный Петр - будущий Император и самодержец, создатель Российской Империи. В знак особого отличия в созданной Петром Табели о рангах штаб- и обер-офицерам полка было пожаловано старшинство в два чина выше чем у офицеров армейских. Таким образом, почет служащим в гвардии был узаконен практически с момента её основания. Полковым праздником Семёновцев был день Введения во Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября по старому стилю. Официально годом создания полка, как регулярной воинской части, принято считать 1692 г.

Лейб-гвардии Семеновский полк был создан в 1683 году в подмосковной деревне Семеновской как один из двух "потешных" полков "Петровской бригады" вместе с Преображенским полком. Его шефом стал юный Петр - будущий Император и самодержец, создатель Российской Империи. В знак особого отличия в созданной Петром Табели о рангах штаб- и обер-офицерам полка было пожаловано старшинство в два чина выше чем у офицеров армейских. Таким образом, почет служащим в гвардии был узаконен практически с момента её основания. Полковым праздником Семёновцев был день Введения во Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября по старому стилю. Официально годом создания полка, как регулярной воинской части, принято считать 1692 г.За двести лет на службе Государю и Отечеству Семеновцы не раз и не дважды отличились во всех военных кампаниях, где полку довелось участвовать. С честью показали себя гвардейцы на полях сражений - от Нарвы до Полтавы, от Аустерлица до Бородино. Не случайно и то, что именно в Семеновском полку начинал свою долгую армейскую службу великий русский полководец А. В. Суворов (он поступил в полк рядовым, провел в нем 9 лет и вышел в полку в офицерский чин). Славу полка продолжали имена многих его видных воинов. Семеновцы по праву считались элитой Императорской Армии, ориентиром для большинства остальных полков. Что же представлял из себя полк сто лет назад - в начале ХХ века, на пике своей истории? Где располагался, как и чем жил повседневно? Когда и как закончилась его славная история?

Семенцы

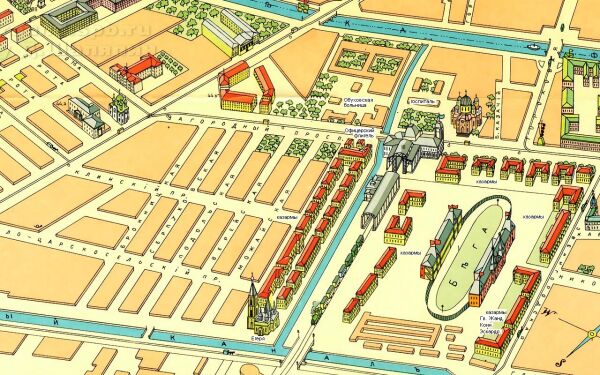

Переведенные из Москвы в Санкт-Петербург гвардейские полки ещё в 30-40-х годах XVIII века были выдвинуты за тогдашнюю границу города - реку Фонтанку. Отсюда, кстати, и весьма характерное название Загородного проспекта, неподалеку от которого и был расквартирован полк. Постепенно Семеновцы заселили большую часть района между современными Московским проспектом с запада, Звенигородской улицей с востока, Фонтанкой с севера и Обводным каналом с юга. Казармы полка располагались в виде большой буквы "П" по краям современного Витебского (Царскосельского) вокзала и плаца (ныне - парк вокруг ТЮЗа, ТРК Нептун и др.).

В 1882 г. на части плаца был построен ипподром, на котором проходили скачки и соревнования. Спустя одиннадцать лет рядом с ипподромом был построен велотрек, где проводились турниры по легкой атлетике, велосипедному спорту, зимние соревнования конькобежцев. Интересен и тот факт, что именно здесь 12 сентября 1893 года состоялся первый в истории нашей страны официальный футбольный матч. В начале ХХ века между вокзалом и ипподромом был разбит красавец-луна парк, с русскими горками, "зулусской деревней" и прочими аттракционами в духе современного Диснейленда.

Что представлял из себя сам Семеновский полк в начале ХХ века?

"Начиная от Управления Юго-Зап. железной дороги, рядом с Царскосельским вокзалом и до Звенигородской улицы, вдоль по Загородному проспекту тянулось пять довольно непрезентабельного вида двухэтажных домов, окрашенных в коричневато-розоватую краску. Это были казармы Семеновского полка. Одна казарма, трехэтажная, выходила на Звенигородскую улицу, там помещался 1-й батальон, а 4-й был расположен совсем на отлете, за Введенским каналом, между, каналом и Рузовской. Там же помещалась и 12-ая рота, принадлежавшая к 3-му батальону, музыкантская команда, баня и проч. Первая из казарм по Загородному, считая от Автомобильного переулка [4], была отведена: 1-й этаж под Офицерское Собрание, 2-й этаж под полковую канцелярию, а подвальный под помещение для арестованных и собранскую кухню" [5]. Часть из вышеперечисленных казарм сохранилась до нашего времени.

Для офицеров полка были построены дома поблизости от казарм - на Загородном и Звенигородской, Рузовской и других окрестных улицах. Напротив Обуховской больницы (ныне клиника ВМА) был выстроен Офицерский флигель, дошедший до наших дней слегка видоизмененным. Об уровне жизни тогдашних гвардейцев говорят условия их проживания - квартира в шесть комнат с парадным и черным ходом, прислуга, балкон, камин, просторные залы и потолки в три метра. Конечно, стоит понимать, что всё это офицер получал отнюдь не сразу по вступлении в полк. Тем не менее, по словам очевидцев, даже казенные квартиры для молодых неженатых офицеров производили весьма приятное впечатление. "Квартирный вопрос был у нас разрешен как нельзя лучше. Главная часть офицеров жила в районе полка, в 5 минутах ходьбы от своих рот, была помещена не только хорошо, но почти роскошно и платила за это сущие гроши" [6] (25 руб./мес. за трехкомнатную квартиру с оплатой коммунальных услуг, отопления и электричества, при окладе поручика в 86 руб.).

Для офицеров полка были построены дома поблизости от казарм - на Загородном и Звенигородской, Рузовской и других окрестных улицах. Напротив Обуховской больницы (ныне клиника ВМА) был выстроен Офицерский флигель, дошедший до наших дней слегка видоизмененным. Об уровне жизни тогдашних гвардейцев говорят условия их проживания - квартира в шесть комнат с парадным и черным ходом, прислуга, балкон, камин, просторные залы и потолки в три метра. Конечно, стоит понимать, что всё это офицер получал отнюдь не сразу по вступлении в полк. Тем не менее, по словам очевидцев, даже казенные квартиры для молодых неженатых офицеров производили весьма приятное впечатление. "Квартирный вопрос был у нас разрешен как нельзя лучше. Главная часть офицеров жила в районе полка, в 5 минутах ходьбы от своих рот, была помещена не только хорошо, но почти роскошно и платила за это сущие гроши" [6] (25 руб./мес. за трехкомнатную квартиру с оплатой коммунальных услуг, отопления и электричества, при окладе поручика в 86 руб.).При этом весьма дорогостоящей была парадная форма, расходы на официальные мероприятия, светскую жизнь и театр (полк брал абонементы). В итоге - при окладе в 86 р. реальные расходы офицера составляли не меньше 150-160 руб. Очевидно, что служба в гвардии требовала определенного материального состояния. Тем не менее, офицерами часто были и люди малообеспеченные, отказывавшие себе во многом, но не терявшие уважения в среде своих коллег. Ведь главным считалось не то, какой офицер фамилии и сколько у его семьи средств, а то, как он умеет командовать солдатами и как он ведет себя в бою.

Условия жизни гвардейских офицеров могли бы показаться кому-то сегодня роскошью, но надо помнить: их целью, были не почести или развлечения, а служба Государю и Родине. Стоит ли говорить - за время Первой мировой полк четырежды переукомплектовывался, как солдатами, так и офицерами. Ведь, как известно - "гвардия умирает, но не сдается". И даже в условиях полного развала фронта благодаря действиям Керенского, в 1917 году Семеновцы вместе с Преображенцами оставались практически единственными полностью боеспособными частями армии.

Система комплектации

Как и принято, в гвардию отбирали только лучших, наиболее крепких и стойких солдат. "Отбирались они по росту, сложению и состоянию здоровья. Это был, действительно, цвет русской молодежи, лучшее, что давала Россия в свои лучшие отборные войска" [7].

Как и принято, в гвардию отбирали только лучших, наиболее крепких и стойких солдат. "Отбирались они по росту, сложению и состоянию здоровья. Это был, действительно, цвет русской молодежи, лучшее, что давала Россия в свои лучшие отборные войска" [7].Физические требования к ним хорошо отображает фото, на котором для сравнения показаны два рослых гвардейца "Петровской бригады" и... обыкновенный солдатик Калужского пехотного полка. Служить в гвардии было высоким почетом. Это подтверждает и то, что по мобилизации в начале войны все запасные солдаты полка (т.е. отслужившие в нем срочную службу) стремились попасть именно в свой полк и сражаться исключительно в его рядах.

По традиции офицерами в полку служили только дворяне - каста военных со славными фамилиями, поколениями стоявшими на страже России. Были, однако, и исключения - так, в офицеры мог со временем выйти и простолюдин, поступивший в полк вольноопределяющимся или солдатом и пройдя соответствующую подготовку, сдавший экзамены на офицерский чин.

Унтер-офицеров готовила полковая школа, куда после тщательного отбора направляли наиболее развитых, способных и ловких молодых солдат. "Учили там, кроме стрелкового дела, уставов, строя и гимнастики, множеству всяких наук. Топографии, гигиене, русскому языку, русской истории, военной истории, главным образом полковой, географии, русской и европейской... Ученик Учебной команды не мог не знать, с кем у России общие границы, какой главный город Германии и сколько населения во Франции. Одним словом, это была смесь военного училища с народным университетом" [8].

Всего в полку в мирное время служило порядка 45 офицеров и около двух тысяч солдат, сведенных в четыре батальона и команды в составе 16 рот. Существовала в полку и школа солдатских детей, отличный полковой оркестр, тыловые службы (солдатская лавка, хлебопекарня, баня, оружейная мастерская и т. п.).

Полковой храм

На территории сегодня отчасти занятой парком, отчасти - МакДональдсом, исторически находился полковой собор Введения во храм Пресвятой Богородицы - краса и гордость гвардии. Строительство церкви началось 22 августа 1837 г. Её архитектором стал К. А. Тон - прославленный зодчий, создатель многих вокзалов, автор блистательного Храма Христа Спасителя, уменьшенной копией которого, по сути, и был полковой храм. В создании церкви принимали участие А. К. Росси, Н. Л. Бенуа и К. К. Мейснер.

На территории сегодня отчасти занятой парком, отчасти - МакДональдсом, исторически находился полковой собор Введения во храм Пресвятой Богородицы - краса и гордость гвардии. Строительство церкви началось 22 августа 1837 г. Её архитектором стал К. А. Тон - прославленный зодчий, создатель многих вокзалов, автор блистательного Храма Христа Спасителя, уменьшенной копией которого, по сути, и был полковой храм. В создании церкви принимали участие А. К. Росси, Н. Л. Бенуа и К. К. Мейснер.Спустя 5 лет - 20 ноября 1842 г. храм был освящен в присутствии императора Николая I, пожертвовавшего почти 2/3 средств на его строительство. В соборе, как это было принято, проходили торжественные богослужения в дни полковых праздников, на которых лично присутствовал император.

Главными святынями храма были полковые иконы - Спаса Нерукотворенного и иконы Божией Матери "Знамения", бывшие с полком в битвах при Лесной и при Полтаве. В храме висели парадные знамена, хранились полковые мундиры Российских Императоров и фельдмаршальский жезл великого князя Николая Николаевича (старшего). Здесь же собирались военные реликвии: трофейные знамена, ключи от взятых крепостей, образцы амуниции и снаряжения. На стенах центрального престола находились мраморные доски с именами павших в боях офицеров, панихиды по которым проходили в день полкового праздника. С конца XIX века в храме начали размещать личные награды, документы и портреты особо отличившихся и павших в сражениях Семеновских офицеров и солдат.

В западной части храма находились гробницы прежних командиров полка - князя П. М. Волконского и графа В. П. Клейнмихеля. В 1906 году в крипте был устроен придел, где были погребены командир полка Г.А. Мин, убитый террористами и трое Семеновцев, погибших при подавлении вооруженного восстания в Москве. Там же хоронили и офицеров полка, павших на полях сражений Первой мировой войны (порядка 40 человек).

В западной части храма находились гробницы прежних командиров полка - князя П. М. Волконского и графа В. П. Клейнмихеля. В 1906 году в крипте был устроен придел, где были погребены командир полка Г.А. Мин, убитый террористами и трое Семеновцев, погибших при подавлении вооруженного восстания в Москве. Там же хоронили и офицеров полка, павших на полях сражений Первой мировой войны (порядка 40 человек)."Благодаря обилию богатых прихожан, купцов из Апраксина рынка и Гороховой, щедрых на украшение храма и благотворительность, - среди других военных церквей он занимал исключительно счастливое положение. Полк давал причт, один из лучших в Петербурге церковных хоров, несколько сторожей и, в случае нужды, любое количество рабочих рук для чистки, поправок, починок и т. д.

Приход, с своей стороны, не только не жалел денег на храм и на всех, кто его обслуживал, но содержал богадельню, детский приют, ночлежный дом и даровую столовую, оказывая, кроме того, многим неимущим прихода помощь - и натурой, и деньгами" [9].

От названия храма происходит и улица Введенского канала (ранее - набережная канала, соединявшего реку Фонтанку и Обводный). Рядом с церковью располагался и полковой госпиталь (Лазаретный пер., 2, 1799 г., арх. Ф. И. Демерцов) - ныне - Военно-медицинский музей.

Офицерское Собрание, Музей

"Я наконец вступил полноправным членом в тот храм

товарищества, дружбы и двухсотлетних традиций,

который назывался: "Офицерское

Собранье Лейб-Гвардии Семеновского полка".

Ю.В.Макаров

Гордостью каждого полка было его Офицерское Собрание - что-то вроде внутриполкового клуба, решавшего многие негласные вопросы повседневной жизни, и служившего опорой традиций. Собрание было местом постоянной встречи сослуживцев, здесь завтракали и обедали, встречали новых офицеров и командира, отмечали праздники и чтили уходящих из полка. Каждый из офицеров имел здесь свой счет, по которому он мог питаться в кредит, до 1 мая - дня выхода полка в летние лагеря, когда традиционно оплачивались все долги.

Гордостью каждого полка было его Офицерское Собрание - что-то вроде внутриполкового клуба, решавшего многие негласные вопросы повседневной жизни, и служившего опорой традиций. Собрание было местом постоянной встречи сослуживцев, здесь завтракали и обедали, встречали новых офицеров и командира, отмечали праздники и чтили уходящих из полка. Каждый из офицеров имел здесь свой счет, по которому он мог питаться в кредит, до 1 мая - дня выхода полка в летние лагеря, когда традиционно оплачивались все долги.В Собрании, помимо всего прочего (столовая, богатая библиотека и т.п.) располагался и полковой музей - хранилище Семеновских реликвий. Здесь находились шпага и палаш А. В. Суворова, "остатки полковых знамен времен Петра, собственноручные его указы, мундир офицера полка Талызина, в который оделась Екатерина II, когда во главе гвардии выступила, из Петербурга в Ораниенбаум свергать своего мужа Петра III, и многое другое" [10].

Благодаря активнейшему участию офицера полка Н. К. Эссена, заведовавшему музеем в довоенные годы, он вскоре расцвел во всей своей красе, превратившись в замечательнейшую коллекцию армейских реликвий. "Собирался музей тщательно и с большой любовью целым рядом заведующих и был он доступен не только для офицеров. Все ученики "Учебной команды", будущие полковые унтер-офицеры, попутно с прохождением в команде курса русской истории и в частности полковой истории, со своими офицерами ходили в музей, где все им показывалось и объяснялось" [11].

Традиции

Мы "Петровская бригада"... И нагрудный знак

будете носить... Во всей русской армии есть

только два полка, которые его имеют...

Преображенцы и мы..."

Офицеры полка

Особым отличием Семеновцев были многие хорошие полковые традиции, связывавшие служивших в нем офицеров и солдат в единое целое. Гордость за историю своей части прививалась каждому, кто приходил служить в гвардию. Долгим, многолетним принципом было вступить в полк подпоручиком и закончить в нем службу полковником, пройдя в нем все кампании и войны. Существовало и общество старых Семеновцев, представители которого обязательно присутствовали на полковых праздниках и торжественных мероприятиях.

Особым отличием Семеновцев были многие хорошие полковые традиции, связывавшие служивших в нем офицеров и солдат в единое целое. Гордость за историю своей части прививалась каждому, кто приходил служить в гвардию. Долгим, многолетним принципом было вступить в полк подпоручиком и закончить в нем службу полковником, пройдя в нем все кампании и войны. Существовало и общество старых Семеновцев, представители которого обязательно присутствовали на полковых праздниках и торжественных мероприятиях.Немало традиций существовало и в привычном обиходе службы. Так, например, было принято наносить визиты в дома, к командиру и сослуживцам, вместе бывать на балах и в театре, совместно посещать церковные службы. Хорошим тоном считалось иметь друзей в полковой среде. Благодаря общему позитивному настрою и работе Собрания конфликты, возникавшие между офицерами, улаживались бескровно.

Семеновцы и революция

Сильнейшее влияние на жизнь гвардии оказала Первая мировая война. На фронт отправились лучшие силы, а в городе остались Запасные батальоны, занимавшиеся подготовкой новобранцев. Так произошло и с Семеновцами, выдвинутыми на передовую с началом боевых действий.

На фронте полк всегда был на острие атаки в наступлении, прикрывая тылы при отходе. Победы Семеновцев над германскими и австрийскими войсками в те годы были широко известны. Однако и стоили они при этом немало. Так, потери Семеновцев вынудили командование уже в 1915 году вывести полк на переукомплектование. Несмотря на высокую убыль в боях, Лейб-гвардейцы сохраняли основной костяк полка, в его лучших традициях.

Отличились Семеновцы и в революцию. Несмотря на обстановку развала вооруженных сил, приказы об уравнении в правах офицеров и солдат, создание солдатских выборных комитетов и т.п., дисциплина в полку поддерживалась неукоснительно. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Ю.В. Макаров - один из офицеров полка в те годы:

Отличились Семеновцы и в революцию. Несмотря на обстановку развала вооруженных сил, приказы об уравнении в правах офицеров и солдат, создание солдатских выборных комитетов и т.п., дисциплина в полку поддерживалась неукоснительно. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Ю.В. Макаров - один из офицеров полка в те годы:"В то время, когда во всей нашей армии шли зверские расправы с офицерами, когда их убивали, подымали на штыки и штыками же распинали и когда такие дела газеты весьма деликатно называли "эксцессами", у нас в полку все шло мирно и спокойно. Без "эксцессов" обошлось у нас не только на фронте, но даже и в Запасном батальоне. Вот когда пожали офицеры, плоды своих трудов, своей заботы о солдатах, своего братского и справедливого к ним отношения и того уважения, которое они у них себе заработали" [12].

Таков был уровень подготовки в полку, сохранившем дисциплину даже при фактической её отмене знаменитым приказом номер один Керенского. В то время как другие части на глазах разваливались, превращаясь в банды мародеров и дезертиров, Семеновцы дрались на фронте по-старому.

С приходом новой власти происходят и некоторые организационные изменения в полку. Так, 9 мая 1917 г. на основании приказа по Петроградскому военному округу N 262 запасной батальон развертывается в трех-батальонный гвардии Семеновский резервный полк. С демобилизацией и развалом армии в конце 1917 г. практически исчезает и основная боевая часть Семеновцев, из которой порядка 30-40 человек вернулось совместно с развалившегося фронта в город. В январе 1918 г. два офицера пока - И. Толстой и Д. Комаров [13] тайно спрятали в алтаре храма Введения знамя своего полка, в надежде на его скорое возрождение. Примерно в то же время была создана и нелегальная, "Семеновская управа" во главе с генерал-майором Л. фон Тимротом, объединявшая живших неподалеку друг от друга офицеров-семеновцев (в нее входило 36 человек).

Несмотря ни на что, полк сохранялся и после Октябрьского переворота, будучи официально окончательно распущен большевиками только в конце мая 1918 г. (приказ Комиссариата по военным делам Петроградской трудовой коммуны N 114 от 31 мая 1918). Тем не менее, на этом история полка не закончилась. Благодаря находчивости, смелости и уму помощника зав. музеем полка, подполковника В. А. Зайцева и командира полковника Бржозовского, Запасной семеновский полк был переименован в "Полк по охране Петрограда", сохранившись, таким образом, как целостная боевая единица.

После подписания Брестского договора, в полк влились солдаты демобилизованных гвардейских полков, местность которых была занята немцами. В 1919 году полк был переименован в 3-й Советский, а в мае 1919 г. он был направлен в Гатчинский уезд против войск генерала Юденича. Славной страницей гвардейцев, не примирившихся с большевизмом, стал заговор офицеров полка, который возглавили В. А. Зайцев и Н. К. Эссен, организовавшие переход полка на сторону Белых. Так, в том же месяце в районе Выры все три батальона полка организованно перешли на сторону Белой Армии, расстреляв своих комиссаров. Связь была установлена через начальника конной разведки, Эссена. В ту ночь, когда полк перешел на сторону Белых, он объезжал штабы батальонов и передавал время, когда придет Талабский полк Северо-Западной армии Юденича.

Вот как этот момент охарактеризовал прапорщик полка, выходец из солдат Е. И. Кудрявцев:

"На октябрьский переворот мы все смотрели, как на авантюризм, затеянный большевиками, Ленина и других вождей рабочего класса считали агентами и шпионами Германии. В массе своей, офицерство полка, с таким же мнением перешло к Юденичу" [14].

В составе войск Юденича Семеновский полк вернул себе свое славное имя, ещё не раз доказав в бою стойкость и верность Отечеству. Части Семеновцев сражались и на Южном фронте Гражданской войны - в составе 1-го Сводно-гвардейского полка Добровольческой Армии Деникина.

После Гражданской войны

Не прекратилась до конца история Семеновцев и после окончания Гражданской войны. Так, в полковом объединении в эмиграции в 1926 году состоял 121 человек. Вдали от Родины удалось сохранить по крупице части полковой истории - некоторые иконы, парадные мундиры, фотографии и воспоминания Семеновцев (книги Ю.В. Макарова и А. Зайцова). На протяжении многих лет - с 1923 по 1968 годы полковое объединение издавало "Семеновские бюллетени" (с 1951 г. - "Сообщения"). Потомки Семеновцев, живущие в Париже, - дети и внуки эмигрантов хранят память об истории полка и сегодня [15]

Не прекратилась до конца история Семеновцев и после окончания Гражданской войны. Так, в полковом объединении в эмиграции в 1926 году состоял 121 человек. Вдали от Родины удалось сохранить по крупице части полковой истории - некоторые иконы, парадные мундиры, фотографии и воспоминания Семеновцев (книги Ю.В. Макарова и А. Зайцова). На протяжении многих лет - с 1923 по 1968 годы полковое объединение издавало "Семеновские бюллетени" (с 1951 г. - "Сообщения"). Потомки Семеновцев, живущие в Париже, - дети и внуки эмигрантов хранят память об истории полка и сегодня [15] Иной была судьба Семеновцев оставшихся на Родине (примерно 28% офицеров). После войны в Петербурге-Петрограде продолжали жить многие офицеры гвардии, в том числе и сражавшиеся у Белых. Собираясь вместе небольшими компаниями на квартирах, они вспоминали службу в полку, дни его славы, вместе бывали на службах во Введенском соборе.

С конца 20-х годов террор по отношению к "бывшим" офицерам усиливается. Многие из них были арестованы и расстреляны в 1931 году по сфальсифицированному делу "Ленинградской контрреволюционной организации". В 1930 году был расформирован полковой госпиталь, славившийся профессионализмом своих врачей и хорошим уходом. В 1932 г. в рамках проводимой антирелигиозной компании был закрыт и взорван красавец-собор Введения во храм Пресвятой Богородицы. Знамя полка, обнаруженное при его сносе, передали в музей, а из памяти горожан постарались вытравить все воспоминания о былой славе имперской столицы и её гвардии.

До 1941 г. работал Семеновский ипподром ("Бега"), в блокаду превращенный в место дислокации частей ПВО. Остатки его трибун стояли здесь заброшенными до конца 50-х, пока не было принято решение об их сносе и строительстве Театра Юного Зрителя. Так исчезла ещё одна страничка Семеновской памяти.

До 1941 г. работал Семеновский ипподром ("Бега"), в блокаду превращенный в место дислокации частей ПВО. Остатки его трибун стояли здесь заброшенными до конца 50-х, пока не было принято решение об их сносе и строительстве Театра Юного Зрителя. Так исчезла ещё одна страничка Семеновской памяти.Сегодня, спустя 90 лет после "упразднения" Лейб-гвардии Семеновского полка, мало что напоминает о нем в районе между Загородным и Обводным - разве что слово "Семенцы", всё ещё встречающееся в местном обиходе, да названия улиц, памятные многим по присказке со словами балерины.

На этом фоне отрадным фактом стало открытие часовни Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также частичное воссоздание полкового музея на территории Военно-Медицинского музея. Стоит отметить и заслуги ревнителей чести и славы полка, создавших Военно-Исторический Клуб "Лейб-гвардии Семеновский полк", регулярно проводящий реконструкции известных исторических сражений.

Сегодня

С годами некогда обширная Семеновская площадь сильно уменьшилась. Часть её заполнил построенный в 1962 году ТЮЗ, часть - здания ЦКБ "Рубин", СРК "Нептун" и Океанариум. Простор, о котором ещё помнят многие городские старожилы ("легкие района") фактически исчез, растворившись в новых постройках. На месте левого офицерского флигеля (там, где располагалось Собрание) в 1955 г. открылась станция метро Пушкинская, его правый корпус перестроили для Госбанка РФ, фурштатский двор заняла большая типография, часть казарм заняла поликлиника N 28, часть - Александровский банк. Многие из полковых задний стали обычными жилыми домами. По мнению специалистов (Ирина Орлова, ведущий специалист КГИОП), "как ансамбль комплекс Семеновского и Егерского полков практически утрачен, и сейчас можно говорить лишь о его фрагментарности. Несмотря на это, уцелевшие казармы до сих пор держат П-образную планировку обширного пространства, не потерявшую свое градостроительное значение" [16].

Возрождение?

Вопрос воссоздания Лейб-гвардии Семеновского полка, наряду с другими Лейб-гвардейскими частями, к сожалению, мало актуален и поныне. Ведь приставка "лейб" (с нем. - тело) означала ничто иное как личную преданность и служение Государю-Императору России.

Возможно, именно поэтому не состоялось и планировавшееся возрождение полка в 1992 г. вместе с Преображенским, на базе дивизии им. Дзержинского. Уж слишком противоестественным, на наш взгляд, выглядело бы это сочетание. Вопрос о дальнейшей судьбе Семеновского полка, как и о судьбе его матери - России, остается открытым.

Литература:

1) Санкт-Петербургская митрополия - официальный сайт. Церковный Вестник N 8-9 за 2003 год

2) Особенности воссоздания и музеефикации культовых памятников в современных условиях (Часовня "Введение во храм Пресвятой Богородицы") Будко А.А., Грибовская Г.А.

3) Материалы сайта "Петровская бригада" (ВИК "Лейб-Гвардии Семеновский полк")

4) А.А. Будко, А.В. Шабунин "Лейб-гвардии Семеновский полк и его госпиталь"

5) СОБОР ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА (с официального сайта Санкт-Петербургской митрополии)

6) Дело Ленинградской контрреволюционной организации (ГАСБУ)

7) Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. Мирное время и война". - Буэнос-Айрес: Доррего, 1951

Примечания :

1 - На вскидку - Генрих Шлиман - правда, это сер. ХIХ в. и целая плеяда архитекторов и скульпторов...

2 - Энциклопедический справочник "Петербург, Петроград, Ленинград", М., Научное изд-во Большой Советской Энциклопедии, 1992 (Данные не проверял. - Р.К.)

3 - Достаточно только вспомнить: ориентиром при строительстве столь полюбившегося многим россиянам центра города Хельсинки был именно Петербург, с его площадями и соборами; а также слегка напомнить кто строил город (Растрелли, Росси, Трезини, и так до Тона, Стасова и др.)

4 - Ныне - Подъездной пер.

5 - Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917"

6 - Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917"

7 - Там же

8 - Там же

9 - Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917"

10 - Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917"

11 - Там же

12 - Ю.В.Макаров "Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917"

13 - Расстрелян в мае 1931 года...

14 - ГАСБУ, фп., д.67093, т. 14, С.306-309, дело Ленинградской контрреволюционной организации

15 - Так, недавно протоиерей Hиколай Солдатенко, потомок одного из офицеров полка, передал в Военно-медицинский музей полковые иконы, документы и материалы, хранившиеся в эмиграции.

16 - http://www.d-c.spb.ru/archiv/34/index.htm