Фото: Палестинские солдаты в Бейруте, 1988 год.

Изучая взаимоотношения политического ислама и России, следует понимать факт достаточно четкого и очевидного перелома в отношениях России и ислама, произошедшего после революции 1917 года. После установления советской власти в России, последняя стала проводить внешнюю политику в полностью противоположном ключе, нежели царская Россия.

Российская империя, имея православие как государственную идеологию не могло не следовать тем нормам, которые были разработаны в Византийской (Ромейской) империи как покровительнице и защитнице православной церкви во всем мире. Поэтому политика дореволюционной России во времена борьбы за освобождение «восточных христиан» отличалась нередко склонностью к идеализму. Конечно нередко из-за этого в политике Российской империи было совершенно немало ошибок, в том числе благодаря ошибочным политическим теориям.

Ничего удивительного в этом не было так как нельзя было подменять уже разработанную в Ромейской империи политическую теорию о Риме как покровителе церкви, какими-то узко национальными теориями, как например славянофильством. Многие вожди славянских народов, благодаря этому славянофильству, с самого начала вступления России в борьбу против Османской империи рассматривали Россию как внешнюю силу, которую надо лишь использовать в своих интересах. Своей столицей эти правители, Петербург никогда не рассматривали и дело не в «европейском» характере Петербурга. Правители балканских славян, видя, что Петербург ведет политику по «европейским» стандартам, так же руководствовались своими племенными интересами.

К тому же многие их правители, были людьми не слишком далекими и потому лишь следовали логике большинства своих со-народников, которых куда больше были заинтересованы не в освобождении Константинополя и Иерусалима, а в том, чтобы отхватить землицы у соседнего племени, а при необходимости и снести определенное количество соседских голов с плеч, вне зависимости от того православные они или нет. Но в данном случае сама российская политика отдала балканские народы в руки такой эгоистичной политики, так она отказалась следовать тем нормам, которые были ранее разработанны в Константинополе.

Парадоксально, но турецкий султан требуя, чтобы все мусульмане ему подчинялись, был более последователен, чем русские цари, которые вместо того что бы быть властителями освобождаемых ими народов, отдавали их под власть Европы.

Русское общество вместо норм Византии, оказалось в плену славянофильства.

Последнее же показало себя для Россий 19-го века с не слишком хорошей стороны, так как по сути привело к обману России как Европой, так и самим балканскими правителями.

Между тем на полях сражений и в 19-ом веке в итоге все свелось ко все той же идеи борьбы креста против полумесяца которой руководствовались как византийские императоры, так и западные крестоносцы. Борьба эта была без сомнения жестока, но ее жестокость определялась жестокостью противника. Генерал Скобелев, хорошо изучивший этого противника говорил: "Я могу сойти за дикаря в глазах мiрового общества, но я придерживаюсь того принципа, что покой или общее спокойствие в Азии прямо пропорциональны резне, на которую вызывают сами азиаты. Вы видели или слышали, как они обращаются с русскими, не только военнопленными. но и мирными жителями? Я отвечаю им тем же: бей врага его же оружием, а азиата и по воображению. Чем сильнее их бьют, тем дольше они становятся тихими..." (Демьяненко Я. Генерал-адьютант Михаил Дмитриевич Скобелев // Военная быль. Париж, 1967. № 86.)

Именно такую борьбу и пришлось вести на Балканах русским воинам после восстаний сербов и болгар против Османской империи в 70-ых года 19-го века. Так называемая «советская историческая наука» будучи не наукой, а видом пропаганды коммунистической партии сделала все чтобы в глазах всего мира опорочить идеалы этой борьбы креста и полумесяца. Для «советских историков» находившихся на службе коммунистической идеологии, вся эта борьба была прямой угрозой тем идеям, которые они были обязаны продвигать по указаниям партии. Однако именно следование идеалам «православного Рима» и привело Русскую Армию в 19-ом веке на Балканы, в результате чего Турция была разбита, а христианские народы Балкан были освобождены.

Сражение на перевале Орлиное гнездо в ходе Русско-турецкой войны 1877-78 годов

Не случись революции 1917 года, не британская и французская, а Русская армия после освобождения Константинополя-Стамбула дошла бы и до Дамаска, и до Багдада. Однако Советская Россия, следуя коммунистической идеологии проводила прямо противоположную политику, рассматривая христианство как враждебную и реакционную идеологию. Во внешней политике это приводило к тому, что советские военные и дипломаты последовательно идеализировали мусульман в любых их конфликтах как против европейских колониальных сил, так и против восточных христиан от Балкан до Ближнего Востока.

Один из первых примеров – поддержка Советской Россией Кемаля Ататюрка, лозунгом которого был «народ и ислам едины», что привело к массовому изгнанию и истреблению греков в Малой Азии. Однако то, что Турцию в 1920 году от неминуемого разгрома греками спасла помощь Советской России, не помешало Турции в 30-х годах переориентироваться на Германию и держать в ходе Второй Мировой войны войска на советской границе. Наследник Кемаля Ататюрка на посту президента Турции, и глава Народно-республиканской партии Исмет-паша Иненю без особых колебаний развернул внешнеполитический вектор Турции на 180 градусов, взяв ориентир не на Москву, а на Берлин (Л.И. Медведко и С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». «Грифон», Москва, 2009 год).

Правда, и Германия в ходе Второй Мировой войны, нанеся удар по СССР, потеряла возможность быстрой победы, путем удара по британским территориям на Ближнем Востоке, предусмотренной кодовым планом «Манулла» и директивами Гитлера № 30 (по обеспечению нейтралитета Болгарии) и № 32 (по обеспечению поддержки арабского освободительного движения), используя возможности исламского мира (Л.И. Медведко и С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». «Грифон», Москва, 2009 год).

Впрочем, еще более непоследовательной была политика СССР и показательным примером была политика СССР на Ближнем Востоке после Второй Мировой войны. Здесь практически вся внешняя политика СССР строилась на отправке оружия и боевой техники сначала Израилю, а затем Египту и Сирии, и непонятно, какие цели хотело достичь советское руководство подобной политикой?! В итоге политику на Ближнем Востоке определяла Британия, которая продемонстрировала, что Иерусалим, захваченный британскими войсками в 1918 году, как раз и был ключевым фактором в регионе.

Британские солдаты в Иерусалиме в годы Первой Мировой войны

Царская Россия вовсе не зря столь большие силы прилагала к защите «восточных христиан», что стало одной из причин Крымской войны. Иерусалим был не просто региональным, но и мировым центром и контроль над ним Британии дал возможность установить мировое господство. Именно Великобритания способствовала созданию Израиля, что ввергло весь Ближний Восток в длительные войны, вызванные агрессивной политикой руководства Израиля, которая не менялась с возникновения Израиля. Впрочем, немаловажную роль в создании Израиля сыграл и СССР, так как именно Сталин формально был первым политиком одобрившим официально создание Израиля. Именно Сталин и спас сионизм в самом начале Первой Арабо-израильской войны, когда сионистское движение было близко к разгрому. Основу сил сионистов перед началом Первой Арабо-Израильской войны составляли лишь шесть бригад «Хаганы», в том числе две элитные бригады «Палмах» (Смирнов А.И, «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). Однако к сионистам постоянно поступали новые людские резервы и запасы оружия и боевой техники из Восточной Европы, находившейся под контролем СССР. План разгрома Израиля, предусматривавший одновременное наступление египетских, трансиорданских и сирийско-иракских войск с трех сторон, провалился, и единственного успеха достигли трансиорданские войска, чьей ударной силой являлся возглавляемый британскими офицерами «Арабский легион» (Смирнов А. И., «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). В итоге в апреле 1948 года сионистские войска смогли установить свой контроль над Тивериадой, Хайфой и Яффой, изгнав с подконтрольных им территорий, в том числе из Иерусалима, несколько сотен тысяч арабов (Смирнов А. И., «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). Только из 70-тысячного арабского населения Яффы бежали 65 тысяч (Смирнов А. И., «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). Именно тогда, а вовсе не в Югославии в 90-х годах, была апробирована модель современных «этнических чисток», вполне в этом случае себя политически оправдавшая.

Силы арабов в Иерусалиме насчитывали около трёх тысяч, причем основу их составляли двухтысячный контингент палестинских «Воинов Джихада» и более чем полутысячный отряд иракских добровольцев (Смирнов А. И., «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). Но ситуация быстро изменилась, когда после провала нападения 25 мая 1948 года на поселок Латрун сионисты в Иерусалиме оказались перед угрозой поражения, ибо к тому времени силы «Воинов Джихада» под командованием Фавзи Эль-Кутуба и «Арабский легион» смогли штурмом взять Еврейский квартал в Старом городе (Смирнов А.И, «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003).

Положение сторон в мае 1948 года

Одновременно и египетские войска тогда подошли на 40 км к Иерусалиму, а иракские войска подступили к Дженину (Смирнов А. И. «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003). Однако политическое руководство арабских стран под давлением своего союзника Великобритании согласилось подписать 11-го июня 1948 года перемирие, которое дало возможность сионистам получить десятки танков и орудий. К началу июля их армия уже достигла пятидесяти тысяч человек, и 9 июля началось новое сионистское наступление с этническими чистками. За одну неделю сопротивление палестинцев было подавлено, а почти миллион палестинцев остались без земли и домов (Смирнов А. И., «Арабо-израильские войны». «Вече». Москва, 2003.)

Положение сторон в октябре 1948 года

Очевидно, что все это было последствием решения Сталина создать государство Израиль, чья политика не менялась и в дальнейшем (М.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». «Грифон», Москва, 2009 год). Почему Сталин пошел на создание Израиля, что было очевидным обманом советского руководства неизвестно, но очевидно, что обнаружив этот обман, Сталин и решил начать антисионистские репрессии в СССР, чему пример небезызвестное «дело врачей».

Конечно тяжело делать предположения не имея фактов, но возможно объяснение можно найти в книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы» генерал-лейтенанта НКВД и МГБ СССР Судоплатова П.А.: «...Эйтингон координировал действия с сотрудниками так называемой спецслужбы при председателе Совет министров СССР и ЦК ВКП (б). Поручение было настолько секретным, что я был проинформирован о нем как непосредственный начальник Эйтингона (тогдашний заместитель Судоплатова, тогдашнего начальника спецслужбы разведки и диверсий при Министре госбезопасности СССР) лишь в самых общих чертах, ввиду его длительных командировок в Синьцзян. Позднее в своих заявлениях Хрущеву о реабилитации Эйтингон упоминал о выполнении этого поручения Совета министров. Из его рассказов в тюрьме я узнал, что выделенный для координации действий с ним работник аппарата Сталина под фамилией Васильев имел в своем распоряжении агентурные связи в Китае из числа негласных членов компартии.

История операций этого самостоятельного разведывательного подразделения, существовавшего при руководстве советского правительства в 1930-1950 х годах, остается своеобразным «белым пятном» в нашей истории. Однако отдельные факты и ссылки в ряде документов на существование других разведывательных органов, помимо военной разведки и НКВД— НКГБ, подтверждают его существование». (П.А. Судоплатов. «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы» (ОЛМА ПРЕСС; М.; 2003).

Израиль же практически сразу после своего создания стал врагом Москвы, борясь против ее влияния в арабских странах. Так в 1967 году израильская армия подвергла ударам авиации и артиллерии арабские села провинции Эль-Кунейтра, которые не имели военных объектов, а оставшихся в живых арабов изгоняли из своих домов даже после подписания перемирия. Политика Израиля вызвала массовое недовольство в арабском мире, которое попыталось использовать советское руководство. Однако на практике это особого успеха не имело.

Так переворот 1958 года, совершенный в Ираке генералом Касемом, воспользовавшимся недовольством в войсках короля Фейсала, привел лишь к усилению в Ираке роли США, но не к победе коммунистической революции. Начавшаяся в 1965 году партизанская война палестинского ФАТХа против Израиля дополнительно дестабилизировала обстановку на Ближнем Востоке и привела к уже прямому советскому вмешательству в арабо-израильские войны. К началу войны 1967 года в вооруженных силах Сирии и Египта находились девять тысяч советских военных советников, нередко командовавших подразделениями арабов на фронте (М.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». «Грифон», Москва, 2009 год).

За разгром арабских армий 1967 года немалую часть вины несут и советские военные советники, а, следовательно, и Генеральный штаб Советской армии, ибо противно логике, описывая важную роль военной советской помощи в войне 1956 года, в то же время заявлять об отсутствии всякой ответственности за арабское поражение 1967 года.

Наступление Армии Израиля на Синай в 1967 году

Тем более, по оценкам Генерального штаба Советской армии, вооруженные силы Египта и Сирии превосходили вооруженные силы Израиля в два с половиной раза по численности, в танках – в два раза, а по боевым самолетам - в полтора раза (М.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». «Грифон», Москва, 2009 год). Главнокомандующий вооруженными силами Египта маршал Амер, проявивший в той войне низкие командные качества, все-таки решением советского руководства был провозглашен Героем Советского Союза.

Не отрицая то что боевые качества арабских войск нередко оставляли желать лучшего, в первую очередь из-за чрезмерной бюрократичности командования, все-таки следует отметить, что в ряде случаев в войне 1973 года сирийцы и египтяне успешно противостояли израильской армии, в частности, при форсировании Суэцкого канала и в боях за Эль-Кунейтру.

Боевые действия на сирийском участке фронта войны 1973 года

К тому же «Арабский легион» под командованием британских офицеров во главе с генералом Глаббом сыгравший важную роль со стороны арабов в ходе боевых действий 1948 года в Иерусалиме, показал себя в боях с лучшей стороны.

Естественно, было абсурдно сначала создавать Израиль, затем поддерживать его врагов, а затем этих врагов упрекать в предательстве идеалов борьбы против империализма. Вопрос предательства в данном случае сложен, что и демонстрируют действия СССР по отношению к христианам Ливана и Сирии, колыбелям христианства. В той же Сирии в селе Маалюль под Дамаском существует первый в мире женский монастырь Святой Феклы – ученицы Святого Павла.

Для советского же руководства интересы христиан этих стран вне зависимости от конфессий были не просто неважны, но более того, эти интересы находились в противоречии с интересами СССР. Нет смысла, конечно, идеализировать тех же ливанских маронитов, но очевидно, что они не имели другого выбора, кроме того, как вступить в войну против палестинцев, в руководстве которых господствовали мусульмане, и против ливанских шиитов.

Ливанский президент – маронит Башир Джимайл перед своей смертью говорил: «Мы, ливанские христиане, во имя всех христиан Востока можем сказать … мы должны защищать этот Ливан. Мы хотим жить всегда на этой земле, чтобы колокола на наших церквях звонили, когда мы хотим. Мы хотим креститься по нашей воле. Мы хотим беречь нашу традицию, наши обычаи, нашу веру и убеждения, которые нам подходят. Мы не хотим жить как «зимии». Мы не хотим жить под защитой кого бы то ни было. … как часть восточных христиан, мы имеем отечество, где можем жить с поднятой головой, где никто не может нам приказать ходить только по левой стороне пути только потому, что мы христиане» (“Extraits du discours testament du president martyr pronance une heure avant son assassinant le” 14.09.1982 – «Les etudiant s libanaise chretiens en France»).

Уже вооруженные столкновения ливанских общин 1958 и 1969 годов показали, что в Ливане будет идти война на уничтожение, что и произошло в 1975 году. Во время войны в Ливане друзы, поддерживаемые СССР, как и союзные им отряды шиитов «Амаль» и отряды палестинцев из ООП атаковали в Ливане городок Дамур с двадцатипятитысячным населением, находившийся южнее Бейрута (“The Massacre and Destruction of Damour”. Сайт “Free Lebanon” www.free-lebanon.com). После осады города, начатой 3го января 1976г., превосходящие силы друзов, ливанских шиитов и палестинцев, в рядах которых были также сирийцы, иранцы, афганцы, пакистанцы и ливийцы, 23 января захватили Дамур (“The Massacre and Destruction of Damour”. Сайт “Free Lebanon” www.free-lebanon.com). Город был разрушен, тогда как захваченные в плен бойцы христианской милиции и многие гражданские лица, которые не успели убежать, были убиты (“The Massacre and Destruction of Damour”. Сайт “Free Lebanon” www.free-lebanon.com).

Многих женщин насиловали, после чего фотографировали, а затем и убивали, тогда как фотографии продавались газетам. (“The Massacre and Destruction of Damour”. Сайт “Free Lebanon” www.free-lebanon.com). На этих снимках были и убитые христианские дети, и расчлененные пленные, однако принципиальных советских дипломатов и журналистов-международников это не тронуло и не произвело на них впечатления. В таких условиях без внешнего союзника ливанским христианам просто было невозможно выстоять. Этим союзником и стал Израиль, что послужило основанием для советских СМИ развернуть компанию против маронитов как пособников сионистов, хотя именно СССР и воплотил цель сионистов в жизнь созданием государства Израиль.

Израиль лишь стремился использовать маронитов и остальных ливанских христиан, включая православных, в своих целях. Абсурдно только то, что маронитов, которые столетиями боролись за право жить на своей земле, советские СМИ ассоциировали с европейским понятием фашизма. При том, Москва, представляя себя единственным гарантом мира, не обращала внимания на то, что её стратегические союзники в регионе – Сирия и Египет преследовали поверивших Москве коммунистов, убивая и пытая их. Так после создания ОАР лидер ливанских коммунистов Никола Шауи был арестован органами госбезопасности ОАР из Сирии и погиб в тюрьме, тогда как лидер сирийских коммунистов Халед Багдаш избежал подобной участи, бежав в Москву (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко.«Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. Москва. 2009 год).

Это показывало, каким в действительности пользовался СССР авторитетом внутри Сирии и Египта. Очевидно, что Израиль и США пользовались большим влиянием у ливанских маронитов при меньших затратах. Оценка гражданской войны в Ливане для советской пропаганды была тяжелым делом, потому она и давала однозначные оценки о том, что лишь в лице шиитов, друзов и палестинцев видит истинных «патриотов» Ливана. Правда, в 1987 году «патриоты»-шииты из «Амаля» при поддержке сирийцев начали войну против других «патриотов» из числа друзов и палестинцев.

Палестинские бойцы Валида Джумблата на фоне сгоревшей израильской «Меркавы». Бейрут, 1982 год

Вероятно, еще большую сложность представляла бы для советской пропаганды оценка возникшего позднее в шиитской общине движения «Хизбаллах», становление которой пришлось уже на 90-е годы. В Ливане «Армия защиты Юга Ливана» хоть и являлась, согласно точке зрения Москвы, «предательской силой», но в 1983 году именно она дала возможность укрыться христианам из Сайды, бежавшим от занявших город шиитов. Такими примерами полны все подобные конфликты, и поэтому награждать какую-то одну из сторон эпитетами морального характера, опираясь на внешнеполитические интересы, недальновидно.

Государство, претендующее управлять народами находящимися вне его границ должно действовать дипломатично и продуманно, что для советской политики было неразрешимой проблемой. Ведь было очевидно, что тем же христианам Ливана после создания Израиля особого выбора предоставлено не было и потому в этот период и произошла консолидации всех христианских конфессий (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. 2009 год. Москва)

В Ливане на стороне христиан главную силу представляла партия «Катаиб» во главе с Жмайелем, включавшая полсотни тысяч человек в вооруженных формированиях, а её союзниками были отряды «Тигры» христианской Национал-либеральной партии во главе с К. Шамуном, военная организация «Фронт защиты кедра» во главе с Ф. Шимали, организация маронитских монастырей во главе с епископом Ш. Кассисом, а также отдельные подразделения ливанской армии во главе с христианами-офицерами, доукомплектованные христианами-добровольцами (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. 2009 год. Москва).

Основу противостоящим им сил составляла Армия освобождения Палестины Ясира Арафата, с тем, что находившиеся в Ливане и Сирии подразделения АОП в большей мере подчинялись Сирии, нежели Арафату (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое».“Грифон”. 2009 год. Москва). Арафат имел в подчинении десятитысячные формирования Аль-Асыфа, тогда как вооруженные силы Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Народно-демократического фронта освобождения Палестины (НДФОП) были настроены оппозиционно к Арафату.

СССР прямо поддерживал Сирию, поэтому и встал на сторону союзных ей сил из рядов палестинцев и ливанцев, в первую очередь, движения ливанских шиитов «Амаль». СССР и его союзники – ГДР, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Северная Корея оказывали помощь Сирии и её союзникам в Ливане, а также периодически воевавшим между собой палестинцам, как финансово, так и оружием, и боеприпасами. При этом маршал Огарков предлагал, согласно воспоминаниям Медведко Л. И. (книга «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое»), ввести войска в Сирию, создав там военно-воздушные и военно-морские базы.

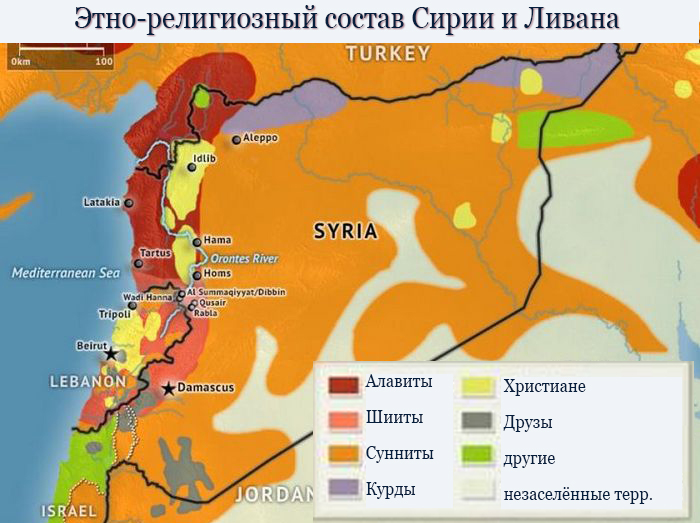

Между тем союзничество с СССР не помешало Хафезу Асаду, которого поддерживала в Сирии община сирийских алавитов, отдать приказ своим войскам в Ливане и его союзникам – ливанским шиитам из движения «Амаль» о начале боевых действий против сил союзника Кремля Камаля Джумблата. Сирийцы были для ливанских христиан противниками, ибо они приводили к власти своих союзников шиитов из движения Амаль, которые особой популярностью у ливанских христиан не пользовались.

В Ливане главным союзником советского руководства был Фронт Национально-патриотических сил во главе с лидером общины мусульман-друзов Камалем Джумблатом, поддерживавшим союз с ливанскими коммунистами. Камаль Джумблат стремился к полной военной победе над маронитами, что, безусловно, привело бы к тому, что марониты повторили судьбу греков в Малой Азии, а Советский Союз смог бы гордиться созданием «Социалистической Республики Ливан», где ему уже точно пришлось бы создавать военные базы. Правда, зная расстановку сил в Москве, вряд ли эти базы построили бы для ударов по Израилю, а, скорее, втянули Москву в войну уже с суннитами в Ливане.

В таком конфликте часть палестинцев перешли бы на сторону этих фундаменталистов, что собственно и произошло в 2011 году, когда палестинцы в своей массе выступили против правительства Башара Асада на стороне оппозиции, в составе собственных вооруженных группировок вроде «Бригад Ярмука» и «Исламского джихада». Палестинское движение было достаточно сложным и малоуправляемым даже для самого Арафата.

Степень реального советского влияния на палестинцев показывает случая захвата четырех заложников из советского посольства в Бейруте – Аркадия Каткова, Николая Свирского, Олега Спирина и Валерия Мырикова. Организовал захват помощник Ясира Арафата Имад Мугние, один из ведущих командиров "Фатаха", и начальник группы охраны Арафата "Форс 17" (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. 2009 год. Москва).

Имад Мугние до того захвата уже участвовал в организации нападения на базу Корпуса американской морской пехоты и французских парашютистов в Бейруте. Тогда после взрыва грузовика со взрывчаткой и последующего нападения как палестинцев, так и боевиков движения «Амаль», погибли 242 американских морских пехотинцев и 58 французских парашютистов. Участвовал он также в нападениях на американское посольство в Бейруте в 1983 году, когда погибли 63 человека, и в захвате и убийстве агента ЦРУ в Ливане Уильяма Беркли. Впоследствии он принимал участие и в нападениях на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году и на Еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году, когда погибли, в общей сложности, 117 человек, и в целом ряде иных терактов.

Как писал в своей книге «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое» участник тех событий Л.И.Медведко, принимавший участие в переговорах по освобождению заложников резидент ПГУ КГБ СССР в Ливане полковник Юрий Перфильев сообщил ему, что группа автоматчиков остановила две машины посольства прямо у въезда в посольство и, дав очередь и ранив в ногу Аркадия Каткова, захватила этих четырех заложников.

В книге "Восток – дело близкое. Иерусалим – святое" Л.И. Медведко, являвшийся тогда сотрудником ГРУ, пишет, что после того, как Аркадия Каткова расстрелял Имад Мугние, и террористы пригрозили расстрелять остальных заложников, Москва дала указание президенту Хафезу Асаду прекратить операции армии Сирии против движения ООП на севере Ливана в районе Триполи (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. Москва. 2009 год.). Заложники был выпущены, причем, согласно Перфильеву, Имад Мугниe в ходе операции получал указания лично от Ясира Арафата.

Вместе с тем в исламском мире 60-70-х годов рост влияния СССР вызвал появление, своего рода, исламского социализма. Если бы СССР остался стабильным государством и стал проводить более прагматическую политику, то, возможно, сегодня в исламском мире господствовали бы идеи «исламского социализма». Однако непоследовательная внешняя политика СССР вызвала колебания в арабских странах. Как пишет Игнатенко А.А., волна салафизма в арабском мире, прежде всего, в Египте возникла потому, что в какой-то части арабских верхов начала преобладать точка зрения о недолговечности СССР и о необходимости подготовки сил для борьбы за советское наследие (А.А. Игнатенко. «Ислам и политика». Институт религии и политики. Москва. 2004 год).

Просчеты советской внешней политики объясняются навязываемой ей сверху идеологической линией на повсеместную борьбу с влиянием «империализма» и «колониализма», что давало возможность исламским движениям получить мощного союзника в борьбе со своими старыми врагами в лице «западных христиан», казалось бы, победивших в начале ХХ века. Однако по достижении победы над ними и вытеснения их из регионов, представлявших для исламского мира повышенный интерес, в частности, из Африки и из юго-восточной Азии, интерес к союзу с СССР в исламском мире стал ослабевать. В силу этого падение влияния СССР в исламском мире в какой-то мере можно объяснить поговоркой «Мавр сделал свое дело – мавр может уходить».

К сожалению, в Российской Федерации так и не поняли ни причин, ни сути исламского фундаментализма, и отдельные исследователи появились не благодаря «академической науке», а скорее вопреки ей. Ожидать другого было нельзя, так как главным смыслом существования советской исторической науки являлась обработка «масс» ради их убеждения, что учения Маркса и Ленина истинны потому, что они верны. Советские историки твердо держались данного курса, и он умело поддерживался как научными руководителями, так и партийными органами.

Разумеется, это не означало, что в научных учреждениях, занимавшихся гуманитарными вопросами – историей, социологией, философией, не было хороших специалистов, однако все они обязаны были выдерживать во всех своих исследованиях курс партии. Любое обвинение со стороны того или иного коллеги в том, что какой-то ученый не придерживается данного курса, могло ему стоить научной карьеры. В силу этого огромный бюрократический аппарат «советских гуманитарных наук» оказался не в состоянии поставить в известность партию об очевидном факте появления исламского фундаментализма – салафизма.

В советские времена внешняя политика СССР была нацелена на то, чтобы навязать исламскому миру ценности марксизма-ленинизма, о чем пишет в своей книге «Восток – дело близкое, Иерусалим – святое» Леонид Медведко, участвовавший в проведении этой политики на Ближнем Востоке как сотрудник советского ГРУ (Л.И. Медведко, С.Л. Медведко. Восток – дело близкое, Иерусалим – святое». “Грифон”. Москва. 2009 год). Абсурд данной политики был очевиден любому, кто жил в исламской среде, которая руководствовалась иными ценностями.

Разумеется, сходство с идеями мировой революции в исламской идеологии есть. Ислам в значительной мере усвоил идеи леворадикальных идеологий, однако от религиозного приоритета мусульманские верхи отказываться никогда не собирались и атеистические ценности пролетарской революции в том понимании, в каком их представляли Маркс и Ленин в своих работах, были для них неприемлемы.

Конечно в тех странах, где мусульмане не являлись большинством и где характер власти был светский, наблюдался процесс их «секуляризации», однако в этом случае они переставали быть мусульманами, что и демонстрировали примеры СССР, Болгарии и СФРЮ.

Однако там, где мусульмане составляли большинство и где аппарат власти оказывался в руках мусульман, создавался такой общественно-политический климат, в котором мусульмане, становясь сторонниками коммунистических идей, даже при светском характере власти не могли уже столь легко переставать быть мусульманами, не столкнувшись с противодействием собственной среды.

Вместе с тем для руководства исламских стран политика СССР оказалась удобной, ибо здесь наблюдалось некоторое сходство в идеях ислама и коммунизма и в общности врагов в лице Запада, олицетворявшем для исламского мира мир европейских христианских народов или, проще говоря, «крестоносцев». Впрочем, само руководство исламских стран видело в СССР лишь могущественных «кяфиров», силу которых следовало использовать в своих целях.

Государственный атеизм этих «кяфиров» для мусульман был лишь свидетельством их глупости, что открывало возможность для беспрепятственного манипулирования этими «кяфирами» в собственных интересах. Неудивительны потому быстрые успехи советской внешней политики при одновременной непрочности её достижений.

Обвинять «демократические перемены» в СССР в падении советского влияния в мире недобросовестно, ибо уже один пример Египта, в который СССР вложил огромные средства, а его руководство во главе с Садатом потом выдворило советских военных специалистов, весьма показателен.