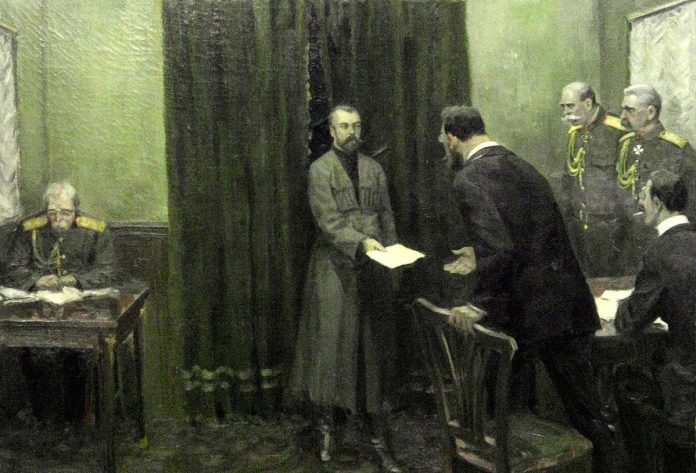

Отречение Николая II. https://topwar.ru/148006-agonija-bylo-li-dobrovolnym-otrechenie-nikolaja-ii.html

Заканчивается история императорской России, о чём один из самых активных его участников сообщает следственной комиссии: «К вопросу об отречении государя я (Гучков) стал близок не только в дни переворота, а задолго до этого. Когда я и некоторые мои друзья в предшествующие перевороту месяцы искали выхода из положения, мы полагали, что в каких-нибудь нормальных условиях, в смене состава правительства и обновлении его общественными деятелями, обладающими доверием страны, в этих условиях выхода найти нельзя, что надо идти решительно и круто, идти в сторону смены носителя верховной власти. На государе и государыне и тех, кто неразрывно был связан с ними, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойства их характеров не давали никакой надежды на возможность ввести их в здоровую политическую комбинацию; из всего этого для меня стало ясно, что государь должен покинуть престол»[1].

Многолетняя и многогранная политическая деятельность Гучкова и компании единомышленников из среды старообрядцев способствовала общей атмосфере недоверия к правительству и императору. Весь этот кружок в соединении с либерально-интеллигентской массой создавал в стране информационный фон, подстрекающий население к массовым протестам. Их масштабность и значимость всемерно преувеличивались, доходя до трагических ноток у председателя Государственной Думы Родзянко, которые вдохновенно подхватывались отдельными наиболее ангажированными представителями военных, с провозглашением ими общего недовольства армии.

Наступил кульминационный момент в противостоянии: «Все эти соображения с самого первого момента, с 27-го, 28-го февраля (1917 г.), привели меня (Гучкова) к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться отречения государя, и тогда же, в думском комитете, я поднял этот вопрос и настаивал на том, чтобы председатель Думы Родзянко взял на себя эту задачу; мне казалось, что ему это как раз по силам, потому что он своей персоной и авторитетом председателя Государственной Думы, мог произвести впечатление, в результате которого явилось бы добровольное сложение с себя верховной власти. Был момент, когда решено было, что Родзянко примет на себя эту миссию, но затем некоторые обстоятельства помешали. Тогда, 1 марта, в думском комитете, я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что бы то ни стало, и, если мне не будут даны полномочия от думского комитета, я готов сделать это за свой страх и риск, поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан. Полномочия были мне даны»[2].

Осторожный и себе на уме Родзянко решил не рисковать и доверил такую сомнительную миссию Гучкову вместе с присоединившимся Шульгиным, которые начали убеждать императора о целесообразности отречения, которого также единодушно «требует народ»: «Я к государю обратился с такими словами: я сказал, что приехал от имени временного думского комитета, чтобы осветить ему положение дел и дать ему те советы, которые мы находим нужными для того, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Я сказал, что Петроград уже совершенно в руках этого движения, что всякая борьба с этим движением безнадежна и поведет только к тяжелым жертвам, что всякие попытки со стороны фронта насильственным путем подавить это движение ни к чему не приведут, что, по моему глубокому убеждению, ни одна воинская часть не возьмет на себя выполнения этой задачи, что как бы ни казалась та или другая воинская часть лояльна в руках своего начальника, как только она соприкоснется с петроградским гарнизоном и подышит тем общим воздухом, которым дышит Петроград, эта часть перейдет неминуемо на сторону движения, и «поэтому, — прибавил я, — всякая борьба для вас бесполезна»[3].

Симптоматична отсылка Гучкова к атмосфере, царившей в столице страны – Петрограде, в котором смута достигает определенного предела, но, как оказалось, недостаточного для смены власти при всем старании оппозиции и даже при такой поддержке, как петроградский гарнизон.

Поэтому во время своей миссии было необходимо оказывать постоянное давление и приводить примеры общего недовольства всех слоев общества, чтобы окончательно убедить государя в безнадежности положения и необходимости согласия на предложенные условия.

Гучков предлагает разработанный общий план всей оппозиции: «Большинство тех лиц, которые уполномочили меня на приезд к вам, стоят за укрепление у нас конституционной монархии, и мы советуем вам отречься в пользу вашего сына, с назначением в качестве регента кого-нибудь из великих князей, например, Михаила Александровича.

На это государь сказал, что он сам в эти дни по этому вопросу думал (выслушал он очень спокойно), что он сам приходит к решению об отречении, но одно время думал отречься в пользу сына, а теперь решил, что не может расстаться с сыном, и потому решил отречься в пользу великого князя Михаила Александровича»[4].

Здесь необходимо отметить, что главными действующими лицами по смещению Николая II были не эти двое представителей узких партийных кругов, умеющих продолжительно и увлекательно говорить, а реальная сила, способная действовать.

Такой реальной силой был высший генералитет во главе с начальником Генерального штаба Верховного главнокомандования Михаилом Васильевичем Алексеевым (1857-1918). С виду ничем непримечательный, неказистый человек сыграл выдающуюся роль в крахе императорской России.

Выбранный государем на эту должность и находящийся в его подчинении, когда Николай II возложил на себя должность Верховного главнокомандующего, буквально у него под боком плел заговор уговаривая главнокомандующих фронтами присоединиться к недовольным.

Для всей компании главнокомандующих, которые забыв о присяге, чести и достоинстве офицера, сумели убедить императора в единодушном мнении «всей армии» о необходимости отречения, все сложилось более чем благополучно. А главный представитель этой своеобразной среды, Михаил Васильевич, настолько торопился приблизить данное событие, что собственноручно составил текст отречения и оперативно направил его императору.

Так что к приезду двух депутатов император мог оценить сложившиеся обстоятельства и понять, что одновременная борьба против противника на полях сражений мировой войны и собственного генералитета невозможна и превышает любые человеческие возможности.

Наступил завершающий этап переговоров, когда Николай II подготовил акт отречения, о котором Гучков и доложил: «Затем, через час или полтора, государь вернулся и передал мне бумажку, где на машинке был написан акт отречения, и внизу подписано им «Николай». Этот акт я прочел вслух присутствовавшим. Шульгин сделал два-три замечания, нашел нужным внести некоторые второстепенные поправки, затем в одном месте государь сам сказал: «не лучше ли так выразить», и какое-то незначительное слово вставил. Все эти поправки были сейчас же внесены и оговорены, и таким образом акт отречения был готов. Тогда я сказал государю, что этот акт я повезу с собой в Петроград, но так как в дороге возможны всякие случайности, по-моему, следует составить второй акт, и не в виде копии, а в виде дубликата, и пусть он остается в распоряжении Штаба главнокомандующего ген. Рузского. Государь нашел это правильным и сказал, что так и будет сделано»[5].

Остается добавить, что ссылки разного рода гражданских типа Гучковых и главнокомандующих на настроения армии против государя не соответствовали действительности, о чем свидетельствует сам Михаил Васильевич Алексеев, который после отречения был назначен временно исполняющим должность Верховного главнокомандующего, в секретной записке он Временному правительству сообщает о следующем превалирующем настроении в армии: «Многие к отречению императора Николая II и к отказу от престола великого князя Михаила Александровича отнеслись с грустью и сожалением»[6]. Следовательно, у «простого» солдата и младшего офицерского состава оказалось неизмеримо выше здравомыслия и чувства ответственности перед Родиной, чем у временных и случайных людей, считающих себя элитарным обществом.

Не меньшего внимания заслуживают впечатления Гучкова о государе во время отречения: «…вообще я должен сказать, что вся эта сцена произвела в одном отношении очень тяжелое впечатление. Как же все-таки такой важный акт в истории России, — неправда ли? — перемена власти, крушение трехсотлетней династии, падение трона! И все это прошло в такой простой, обыденной форме и, я сказал бы, настолько без глубокого трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем в этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком. У меня и раньше всегда было сомнение в этом отношении, но эта сцена, она меня еще глубже убедила в том, что человек этот просто, до последнего момента, не отдавал себе полного отчета в положении, в том акте, который он совершал. Все-таки при самом железном характере, при самообладании, которому равного нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось, вы почувствовали бы тяжелое переживание. Но ничего этого не было. Я должен сказать, что с этого момента, хотя и раньше я относился с достаточной суровостью к его советникам и его окружающим, но с этого момента я стал относиться к ним с сугубой суровостью: мне казалось, что эти люди должны были понять, что они имеют дело с человеком, который не может считаться во всех отношениях нормальным. По-видимому, человек с пониженной сознательностью, я сказал бы — с пониженной чувствительностью, которая не давала ему возможности проходить все стадии и чувства, которые мы, нормальные люди, переживаем. Трагичность положения не была прочувствована с его стороны. Поэтому об этой сцене я вам и рассказал спокойно, в тех самых тонах, в каких она и прошла. Показалось мне только в одном месте, как будто дрогнул у него голос, когда он сказал, что с сыном не может расстаться, да и то не знаю»[7].

Не знал Александр Иванович, что подобные ему, без особых эмоций предавшие своего главнокомандующего во время войны, уже сумели выхолостить все чувства государя. Было у Николая II достаточно времени это осознать, пережить и не показать эмоций мелкому партийному функционеру.

Свершилось всё, о чем мечтали «молодые» прогрессивные и продвинутые старообрядцы, когда власть неожиданно буквально свалилась на них. Не надо для этого даже конституционной монархии, достаточно просто правительства, хотя и временного. Важнейшие посты в их руках:

Гучков А.И. – военный и морской министр;

Коновалов А.И. – министр торговли и промышленности и заместитель министра-председателя Временного правительства (Керенского);

Третьяков С.Н. – председатель Высшего экономического совета.

Остается только воплотить в жизнь провозглашенное кредо – неисчерпаемые творческие способности своего класса. Как эти способности были проявлены в жизни страны постараемся выяснить в следующей статье.

Продолжение следует…

[1] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.

[2] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.

[3] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.

[4] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.

[5] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.

[6] Записка ген. М.В. Алексеева временному правительству. 14 марта 1917 г. № 2237. // Архив русской революции. Москва: «ТЕРРА» – «TERRA» ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Т. 16. С. 286-287.

[7] Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства – Допрос А.И. Гучкова, 2 августа 1917 г. // Падение царского режима : стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд, испр. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924-1927.