В

залах Академии художеств РФ открылась персональная выставка народного

художника России Дмитрия Белюкина «Время собирать камни...». Она

приурочена к 55-летию мастера. Всего представлено около 200 живописных

работ, многие из которых публика увидит впервые.

В

залах Академии художеств РФ открылась персональная выставка народного

художника России Дмитрия Белюкина «Время собирать камни...». Она

приурочена к 55-летию мастера. Всего представлено около 200 живописных

работ, многие из которых публика увидит впервые.

культура: В экспозиции нет некоторых Ваших «знаковых» произведений, в первую очередь масштабного полотна «Белая Россия. Исход». Почему?

Белюкин: Картина давно висит в Центральном музее Вооруженных сил

РФ. Я не стал выставлять ее, как и другие произведения

«белогвардейского цикла», поскольку они не входили в замысел концепции.

культура: Зато «Осколки» - наверное, смысловой центр

экспозиции? Мальчик-казачонок на фоне разоренной дворянской усадьбы

пытается собрать из фарфоровых осколков целую тарелку.

Белюкин: Возможно, родители героя принимали участие в разгроме

господского дома: во многих селах приезжие комиссары заставляли крестьян

это делать вместе с ними, чтобы «повязать» общим преступлением. В

данном случае воспроизведена панорама вокруг усадьбы Панаевых в деревне

Байнево на моем любимом Валдае. Одна местная бабушка давно рассказывала,

что окрестные крестьяне очень не хотели жечь эту усадьбу, что барыня

там была добрая, приветливая, и они с девочками часто бегали потом на

развалины и тихо плакали там.

культура: Можно трактовать иначе? Мальчик - сирота, у которого

Гражданская отняла родителей. Война давно отшумела, он уже не помнит

прежнего русского мира. Эта тарелка для него - образ чего-то утерянного и

красивого, как сказка былых времен.

Белюкин: Что ж, интересное прочтение. Главное, что он хочет

именно собрать, а не разбросать подальше эти осколки прошлого, то есть

восстановить связь времен.

культура: Разбитыми оказались тарелки уже не только царской, но и советской России. И склеить хотелось бы обе?

Белюкин: Да, безусловно. Цитату из Екклесиаста «время собирать

камни» я поставил в название выставки, конечно, в широком контексте. Вот

портрет последнего царя Николая Александровича с двумя сестрами за

спиной: его супругой Александрой Федоровной и великой княгиней

Елизаветой Федоровной, прославленными Церковью. Вглядитесь в кроткий лик

царя - может, хватит уже его мучить посмертно? А на этой картине -

затопленные корабли Черноморского флота, выполнившие свой последний

долг, перегородив вход в севастопольскую бухту англо-французской эскадре

в Крымскую войну. Все это русские камни, которые нам следует бережно

собрать, чтобы перестать быть Иванами, не помнящими родства.

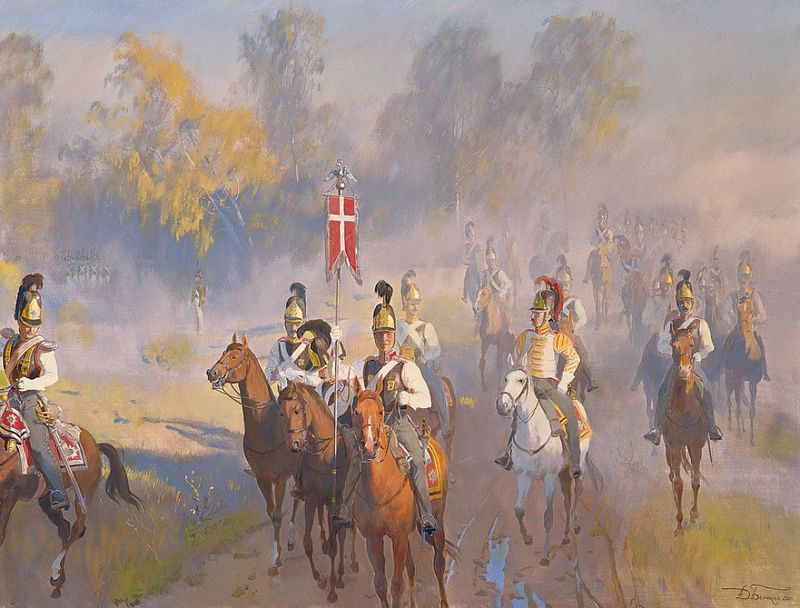

Я

благодарен Студии военных художников имени Грекова, заказывающей мне

исторические полотна. В этом сотрудничестве родилось много моих работ, в

частности «Александр Суворов», «Петр Великий», «Утро Бородинской

битвы», представленные на выставке.

Я

благодарен Студии военных художников имени Грекова, заказывающей мне

исторические полотна. В этом сотрудничестве родилось много моих работ, в

частности «Александр Суворов», «Петр Великий», «Утро Бородинской

битвы», представленные на выставке.

культура: Вас, наверное, не раз осуждающе называли «белогвардейским художником»?

Белюкин: Бывало, конечно. Когда та же «Белая Россия» была

вывешена в 1995-м на стене ЦМВС, то пришедшие туда вдруг в большом

количестве пожилые советские генералы высказали свое коллективное

возмущение - как, мол, это могло появиться здесь. Их просто трясло от

ненависти. Директор музея Александр Константинович Никонов тогда

претерпел за меня некоторые гонения, его спас Никита Сергеевич Михалков.

Скажу так: величать меня «белогвардейским художником» неверно. Мой дед, воевавший офицером в Германскую войну, попал в 1917-м в горнило революционных страстей и стал в итоге командиром Красной армии. Если бы все получилось по-другому, то я бы, допустим, родился где-нибудь в Париже или не родился бы вообще. Дед воевал в Сибири против Колчака. Однажды, правда, революционные солдатики его чуть не пустили в расход за «английский» пробор и офицерскую выправку. Но это детали. Отец добровольцем ушел на Великую Отечественную войну. Вся ближняя родня воевала за Советскую власть и советскую Родину. Так какой же я белогвардеец?

Спрашивается: почему художник не может быть чуть выше деления «белые - красные»? Мы ведь давно «проехали» ту войну, перемололи вражду миллионами судеб, историй семей. Сколько уже можно нас ссорить? Даже многие бывшие белые генералы, которых трудно заподозрить в симпатии к Советам, перечисляли деньги для Красной армии во время Второй мировой, благословляли подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, помогали, чем могли...

Я поражен тем, что в столетнюю годовщину революции вновь удалось так подогреть давно, казалось бы, остывшие страсти. Не будем называть здесь провокационные фильмы и некоторые другие публичные акции, которые у всех на слуху. Ясно одно: это делается не от большой любви к России.

Я бы трактовал название выставки еще и так: перестаньте кидать камни в наше прошлое, судить-рядить об ошибках других людей в истории, а попробуйте собрать разбросанные камни и что-то хорошее из них выстроить. Восстановите гармонию в себе - и она начнет распространяться вовне.

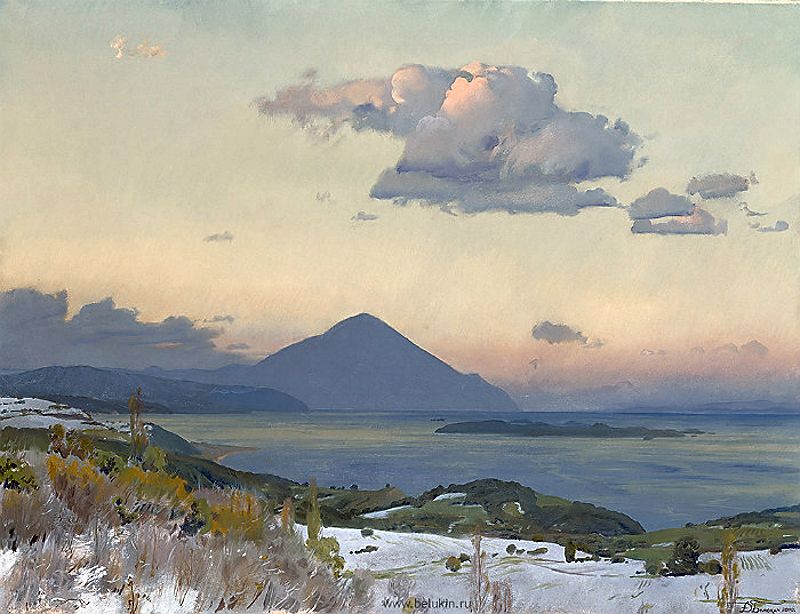

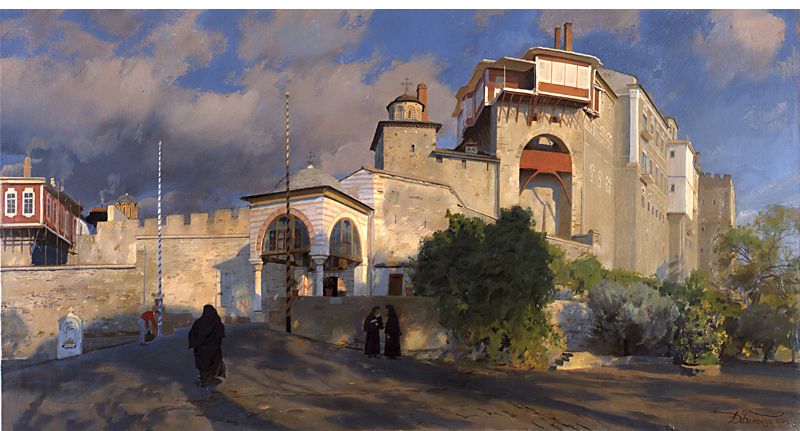

культура: А Ваши пейзажи - как они соотносятся с идеей экспозиции?

Белюкин: Это незримые «камни», фундамент нашей духовной Родины. С

одной стороны, любимые и исхоженные мною библейские новозаветные места

Иерусалима и Галилеи, с другой - благословенные виды Святой Горы Афон, а

с третьей - храмы, монастыри и просторы Святой Руси.

культура: Можно ли, передавая гармонию красками, бороться с хаосом?

Белюкин: Я и стараюсь это делать по мере отпущенных мне Творцом

способностей. К сохранению на холстах гармонии природы и души

человеческой отношусь серьезно - как к своему служению. Тем более что

служба эта приятна.

культура: Трудно ли сегодня жить художнику?

Белюкин: Нелегко. Выставочные залы у нас отобрали,

приватизировали. ЦДХ сейчас вообще уходит из рук творцов

изобразительного искусства. Сначала цены за выставление своих работ были

щадящие, потом - безумные, как теперь в Манеже или Новом Манеже. Любая

экспозиция трактуется как коммерческое предприятие. Но ведь далеко не

все позиционируют свои картины как товар! Многие, и я в том числе, хотят

просто показать людям лучшее, что сделали за какой-то промежуток

времени, значительную часть своих работ вообще не собираются продавать.

Но такие мотивы выпадают из сегодняшней коммерческой парадигмы: плати и

выставляйся. Нас отучают, сводя все к арт-бизнесу, мыслить широко,

по-русски: дерзать, затевать большие темы. Придуманы специальные

продажные каталоги, «покупательные индексы» художников.

Мне

приятно, что на открытии выставки выступавшие коллеги отмечали, что я

стою «как скала против коммерции, отстаивая свое право рисовать не под

заказ, а то, что необходимо, что хочется сказать от души». Что будет с

картиной и с самим художником - вопрос другой. Нынешних меценатов

ориентируют на сиюминутную моду, они, в большинстве своем, перестали

ценить классическую живопись, как в свое время делал, например, Павел

Третьяков.

Мне

приятно, что на открытии выставки выступавшие коллеги отмечали, что я

стою «как скала против коммерции, отстаивая свое право рисовать не под

заказ, а то, что необходимо, что хочется сказать от души». Что будет с

картиной и с самим художником - вопрос другой. Нынешних меценатов

ориентируют на сиюминутную моду, они, в большинстве своем, перестали

ценить классическую живопись, как в свое время делал, например, Павел

Третьяков.

культура: Каково сегодня положение реализма в изобразительном искусстве?

Белюкин: Термин этот уязвим, поскольку отсылает к двум

искусственно придуманным в СССР стилям - соцреализму и критическому

реализму, к которому отнесли, например, художников-передвижников. Я

предпочитаю говорить о классическом искусстве.

культура: Речь идет об изображении окружающего мира таким, как его видит глаз, без намеренных искажений и потери предметности?

Белюкин: Все «измы», которые разрушают природную, божественную

гармонию, давно в особой чести. Богатые их финансируют, рекламируют,

раскручивают. Даже в старых художественных музеях (например, в

Третьяковке), создававшихся как «храмы гармонии», появляются разделы

весьма специфического «актуального искусства», которые Павел Михайлович в

жизни бы не приобрел и не повесил у себя. Но вот непреложный факт:

вопреки всем ухищрениям, эти направления привлекают зрителей не так, как

классическое искусство. Нас, «классиков», или, если хотите,

«реалистов», сегодня в мире все меньше. Мы не в «мейнстриме», и чем

меньше о нас информации - тем больше тянутся к полотнам обычные люди,

уставшие от различных изломов психики.

Фото на анонсе: Соломон Лулишов/РИА Новости

Источник: Газета "Культра"

Всеволодович кв.jpg)