Актёр и режиссёр, народный артист России, депутат Государственной думы Николай Петрович Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой рассмотреть дело о гибели великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в 1841 году. Выступил с инициативой о повторном расследовании обстоятельств гибели поэта, «о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий», так как следствие, проведённое сразу после смерти поэта, «оказалось недобросовестным». Проблему депутат ставит вполне определённо: «дуэль или убийство», будучи уверенным, как впрочем и другие исследователи, в том, что «дуэли как таковой не было, поэт был убит».

Казалось бы, благородное дело предпринял депутат – установить наконец-то истинные обстоятельства гибели поэта, выявить её виновников и защитить тем самым его доброе имя. Вроде бы, никто не должен был осудить столь благое намерение. Но произошло нечто поразительное и непредвиденное. Абсолютное большинство откликов в сети, особенно первоначальных, на инициативу депутата оказались резко негативными, отрицательными и носили даже гневный характер, что не могло не озадачить и не опечалить. Ведь судебное дело о гибели поэта М.Ю. Лермонтова, действительно требует пересмотра, ибо оно переполнено такими противоречиями и процессуальными нарушениями, что его невозможно назвать добросовестным. Впрочем, как и сохранившиеся документы и свидетельства. Последовавшие потом объяснения юристов, в связи с инициативой депутата, тоже носили скептический характер.

Первое, что напрашивалось для объяснения столь необычной реакции – это плоды нашего образования, длящегося уже много лет. В результате которого, люди в большинстве своём не могут воспринимать жизнь в её общем историческом и духовном непрерывном течении. Не в состоянии осознать, что современные проблемы потому и возникают, что мы честно не разобрались в проблемах предшествующих. Так уж устроено общество во все времена. Не могут отдать себе отчёта в том, что гибель такого великого поэта как М.Ю. Лермонтов, являющегося выразителем народного самосознания – есть общенародная трагедия. И она не является лишь достоянием прошлого, истории, но так или иначе продолжается во времени, проявляясь во вполне определённых фактах. Поэт Валерий Михайлов в своей обстоятельной книге «Лермонтов: один меж небом и землёй» выразил это так: «Никогда русское сердце не смирится с гибелью Пушкина и Лермонтова, всегда будет плакать по ним» (М.: «Молодая гвардия», 2012, серия ЖЗЛ).

Следовательно, вопрос о новом расследовании надо поставить столь безупречно, чтобы последовало его разрешение. Каким оно должно быть, в каком виде и в какой форме – это ведь главное. А его-то как раз пока и нет в поднявшейся шумихе в связи с инициативой депутата. В то же время я не могу однозначно осуждать авторов отрицательных откликов, так как они в большинстве своём столь упрощены и свидетельствуют не только об абсолютном незнании происшедшей более ста восьмидесяти лет назад трагедии, но и о каком-то неразличении всей сложности человеческого бытия во все времена – как тогда, так и ныне. Их можно разве что пожалеть, что они прежде чем рассылать свои скоропалительные отклики, не утруждали себя хоть какими-то познаниями, не подозревая о том, насколько это захватывающе интересно и важно, и необходимо не для прошлой, а для нашей нынешней жизни.

Ну хотя бы, прежде чем, с негодованием откликаться, превращая столь сложную проблему в обыкновенную информационную свару, ознакомиться со следственными делами 1841 года, напр.: «Дуэль Лермонтова с Мартыновым. По материалам следствия военно-судного дела 1841 г.» (М., Руслит, 1992, составитель Д.А. Алексеев). Или ознакомиться с книгой П.К. Мартьянова «Последние дни жизни М.Ю. Лермонтова», который первым из писателей в 1870 году приехал в Пятигорск, застал отставного майора В.И. Чилаева, в домике которого квартировал М.Ю. Лермонтов, многое рассказавшего ему и передавшего ему уникальное дело Пятигорского комендантского управления «О дуэли Майора Мартынова и Поручика Лермонтова…». Публикации П.К. Мартьянова прервали более чем тридцатилетнее молчание вокруг гибели поэта. Или хотя бы ознакомиться с книгой первого биографа М.Ю. Лермонтова П.А. Висковатова, впервые вышедшей в 1891 году и переиздававшейся множество раз. Всё это доступно для неленивых, любопытных и несамонадеянных людей.

Я понимаю авторов таких откликов. Их едкую иронию: устроим очную ставку участникам дуэли, повестки уже разослали? Дадим убийце пожизненное заключение… Но это ведь интеллектуальная несостоятельность, вызванная тем, что они привычно полагают, что данная проблема должна разрешаться в уголовно-процессуальном плане, в то время, как она может быть разрешена совсем иначе. Не могу осуждать их ещё и потому, что этот прямо-таки взрыв негодования в сети во многой мере был вызван и спровоцирован самой постановкой вопроса депутатом Н.П. Бурляевым. Неточной и довольно неопределённой формулировкой цели нового расследования.

В самом деле, что мы хотим установить в результате нового расследования? Убийцу? Но он изначально известен. Это – отставной майор Н.С. Мартынов. Есть его признание и незаконченные велеречивые воспоминания: «Злой рок судил ему быть орудием воли провидения». И как человек небольшого ума и непомерных амбиций в этих отрывочных воспоминаниях, видимо, невольно он сознался в том, что накануне «дуэли» был сговор: «Принять же всю нравственную ответственность этого несчастного события на себя одного не в силах». О прямом сговоре писал и П.А. Висковатов, заставший в живых свидетелей Пятигорской трагедии. Недоброжелатели М.Ю. Лермонтова во главе с А. Васильчиковым «желая наказать несносного выскочку и задиру» искали какое-нибудь подставное лицо, приставали к офицеру Лисеневичу, уговаривая его вызвать М.Ю. Лермонтова на дуэль. Первоначально, в ходе интриги против М.Ю. Лермонтова, речь шла о дуэли. На что Лисеневич ответил: «Что вы, чтобы у меня поднялась рука на такого человека!». Н.С. Мартынов, потерпевший крах всей своей карьеры, уволенный из Гребенского казачьего полка, обозлённый на весь свет и изменившийся до неузнаваемости, согласился. Правда, потом, желая оправдаться перед судом и историей, выставлял себя «орудием провидения» и несчастной жертвой интриги «секундантов», что они, мол «раздували ссору».

Сговор, как известно, был и во время следствия, после убийства поэта, так как А. Васильчиков, Н. Мартынов и М. Глебов, находясь под арестом, имели возможность обмениваться записками, корректируя свои показания, по сути, сочиняя не существовавшую дуэль… Но сочинить её с помощью записок они до конца не смогли. Потому она и выглядит в их показаниях столь противоречиво. Всё это не свидетельствует о дуэльной версии гибели поэта. Да что там, если комендант Пятигорска полковник В.И. Ильяшенков, опытный служака, почувствовав угрозу, нависшую над поэтом и отправляя его накануне в Железноводск, предупредил его: Лермонтов, бросьте всё это (об эпиграммах), «ведь они вас убьют»…

Депутат Н.П. Бурляев, обращаясь в Следственный комитет, словно не замечает, что он противоречит сам себе. Он отрицает дуэль как таковую и вместе с тем апеллирует к криминалистам, баллистикам, медикам, хотя совершенно очевидно, что время этих специалистов в данном деле за давностью лет уже прошло. Не помогут тут и «современные технологии», перед которыми, как чем-то универсальным, трепещет сердце каждого позитивиста.

Но зададимся вопросом, как должен поступить председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин, получив это обращение от деятеля культуры и депутата? По всей вероятности, он должен создать следственную комиссию и послать её в Пятигорск на место дуэли, которое нам не известно, а памятник обозначает его неточно. Да ещё на место дуэли не существовавшей. То есть, никакого нового расследования на этом пути быть не может. Как и невозможно уже расследование всех обстоятельств, приведших к «дуэли» и смерти поэта. Тем более, здесь неуместны никакие эксгумации.

И никаких новых сведений о гибели поэта, по всей вероятности, быть не может. Нам бы рачительно распорядиться теми сведениями и фактами, которые у нас есть. Поэт Юрий Беличенко, многие годы возглавлявший отдел литературы и искусств центральной военной газеты «Красная звезда» в своей книге «Лета Лермонтова» (М.: Московские учебники и Картография, 2001), пожалуй, первым из современных исследователей обратил внимание на то хроническое несоответствие фактов и их декларативного толкования, зачастую прямо противоположного их истинному смыслу: «Разгадка многих лермонтовских тайн кроется не в недостатке свидетельств и документов, а в неверной, неточной, нередко предвзятой и социально скорректированной оценке тех, которые известны, в правильном прочтении, сопоставлении их для того, чтобы сделать верные выводы».

А от себя добавлю к этому, что весь конгломерат сохранившихся документов, сведений, воспоминаний не подтверждают дуэльной версии гибели поэта и, даже противоречит ей. Но несмотря на это, декларативно и бездоказательно в общественном сознании поддерживается вот уже более ста восьмидесяти лет именно дуэльная версия. Кроме, разумеется, тех воспоминаний, которые написаны тридцать лет спустя теми, кто был причастен к Пятигорской трагедии и виновен в ней (А. Васильчиков, Н. Мартынов), которые писались в своё оправдание и на которые их вынудил историк и публицист М. Семевский. Но поразительно, что дуэльная версия гибели поэта и до сих пор зачастую строится именно на их воспоминаниях… Хотя очевидно, что эти запоздалые воспоминания в объяснении обстоятельств гибели М.Ю. Лермонтова должны быть изначально отброшены как недостоверные и не имеющие никакого научного значения, как запутывающие и скрывающие истинные обстоятельства.

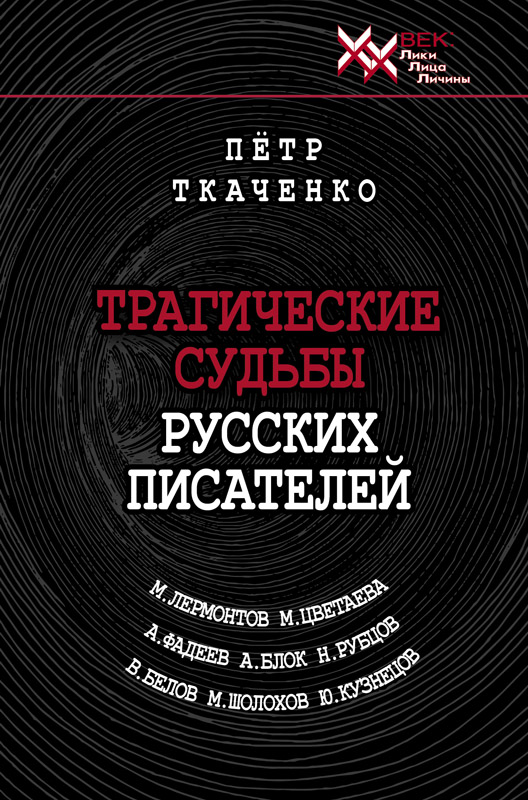

Я тоже попытался разобраться в этом явном противоречии – между известными нам фактами и их тенденциозными толкованиями. В литературно-критической повести «С тех пор как вечный Судия мне дал всеведенье пророка…» Тайна гибели Лермонтова (в книге «Трагические судьбы русских писателей». М.: «Звонница-МГ», 2020; журнальный вариант в «Нашем современнике», № 10-11, 2024). Насколько это удалось, судить не мне самому.

И поскольку реакция на обращение депутата в Следственный комитет в подавляющем большинстве свелась к тому, что следует оставить всё как есть, то есть оставить официальную версию, мы обязаны припомнить то, откуда взялась эта официальная дуэльная версия гибели М.Ю. Лермонтова, торжествующая и поныне. Ведь не одному же депутату Н.П. Бурляеву стало понятно, что М.Ю. Лермонтов погиб не на дуэли, а был убит. Думали об этом изначально со дня гибели поэта. Уже современники поэта, находившиеся тогда в Пятигорске, были уверены в том, что поэт погиб вне дуэльной обстановки, то есть уверены, что дуэли не было. Кстати, последовательность событий этого рокового, трагического для поэта и всех нас дня со слов очевидцев убедительно описана в книге П.К. Мартьянова.

Люди собрались у домика В.И. Чилаева, в котором жил поэт, и стали роптать. И тогда коменданту Пятигорска полковнику В.И. Ильяшенкову пришлось «убеждать» их в том, что поэт погиб на честном поединке, а не был убит. Ясно, что В.И. Ильяшенков, как официальное лицо и многоопытный комендант, отвечающий за всё, происходящее в городе, говорил это не от себя, а озвучивал высочайше принятую установку. Даже если на второй день после убийства поэта, когда было начато следственное дело, высочайших повелений ещё и не было, то многоопытный комендант, говоря о дуэли, из двух зол выбирал меньшее. Ведь одно дело дуэль с трагическим исходом, и совсем другое – подлое убийство офицера, чрезвычайное происшествие, с жесткими оргвыводами и наказанием начальников. Заметим, речь шла не о соблюдении или нарушении дуэльного кодекса, о чём писали потом многие, если не большинство исследователей.

Вопрос стоял совсем иначе – поэт пал на дуэли или был убит вне её. Так же, как и Окружной суд, принявший следственное дело к производству, намеревался выяснить именно это. Гражданское правосудие пыталось выяснить: «Пал ли Лермонтов от изменнической руки убийцы, прикрывавшегося одною дуэльною обстановкою или же был убит на правильном поединке с совершенным уравнением дуэльных случайностей». И Окружной суд вынес бы справедливый приговор. Но тогда всем, причастным к смерти М.Ю. Лермонтова, и не только его прямому убийце, грозило бы суровое наказание – лишение всех прав и имуществ и каторга. Но среди преступников был и молодой князь А. Васильчиков – сын «второго» лица в государстве, председателя Государственного совета и главы комитета министров. Как было царю не порадеть государственному мужу, своему человеку… Надо было срочно принимать «меры», дабы обойти закон. И такие «меры» были предприняты. Надо же было спасать и чадо, и достоинство самого государственного мужа. И тогда вдруг по повелению Николая I дело было передано в судное отделение штаба отдельного Кавказского корпуса с категорическим предписанием – окончить его немедленно. Это было нарушением закона, так как А. Васильчиков и отставной майор Н. Мартынов были гражданскими людьми. А офицер, поручик и поэт М.Ю. Лермонтов был уже, говоря его же стихами, «и вечностью и знанием наказан». Военный суд длился четыре дня и свёлся к формальностям

Как видим, протекция со стороны отца молодого князя А. Васильчикова даже не скрывалась, а была возведена в степень добродетели. Следовательно, теперь мы должны не новое, расследование предпринимать, уже в принципе невозможное, а пересмотреть предшествующее дело (дела) в связи с процессуальными нарушениями.

Подтверждением того, что предпринимались «меры», дабы скрыть истинные обстоятельства гибели М.Ю. Лермонтова, является и то, что никаких некрологов о смерти поэта в официальной прессе не было. Кроме того, была предпринята целая постыдная история с неотпеванием М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, к которой оказались причастными и люди духовного звания. В частности, второй священник Пятигорской церкви Василий Эрастов, который не только отказался хоронить поэта, но воспрепятствовал его отпеванию.

Но коль погребение поэта в 1841 году в Пятигорске «пето не было», то есть он был похоронен без отпевания и в такое же позднее вечернее время, в какое он был убит, к чему оказались причастными люди духовного звания, депутату Н.П. Бурляеву, уж если быть последовательным, теперь предстоит обращаться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о том, чтобы РПЦ вынесла по этому беспрецедентному факту своё определение. И ради торжества справедливости, и в память о великом русском поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Документы на этот счёт сохранились и уже давно опубликованы.

Но убийца М.Ю. Лермонтова и те, кто был причастен к Пятигорской трагедии оберегались столь старательно, что на упоминание имени поэта был наложен запрет, вплоть до царствования Александра II… А может быть это имело и иную причину: «надменные потомки» так и не простили М.Ю. Лермонтову стихотворения в защиту А.С. Пушкина «Смерть поэта», в котором он столь жестоко обличил «наперсников разврата», «жадною толпой стоящих у трона», для которых «суд и правда – всё молчи!». Не простили того, что мерилом всего сущего был для него Божий суд: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата!/ Есть грозный Суд; он ждёт;/ Он не доступен звону злата,/ И мысли и дела он знает наперёд».

Очевидно, в те самодержавные времена были такие нравы в «высшем свете», что стало возможным убийство великого поэта. Высокопоставленные чиновники сокрыли это преступление, а виновных отвели от ответственности, а чтобы удержать в тайне неприглядные дела свои, порочили М.Ю. Лермонтова. Но почему теперь-то, когда жизнь в России так изменилась, столь часто защищаются именно они, а не великий поэт от их клеветы?! Картина ведь получается, скажем так, некрасивая, не с лучшей стороны характеризующая наше нынешнее общество. Именно теперь-то, столькие десятилетия спустя, почти два века – мы должны и обязаны защитить доброе имя поэта. Удастся нам это или нет, зависит уже не от него, а исключительно от нас, так как дуэльная версия гибели всё ещё продолжается. Даже после того, как вынужденно заговорили участники Пятигорской трагедии, тем самым, обнажив полную несостоятельность этой дуэльной версии.

Да и какая могла быть дуэль почти в семь часов вечера, в такой ливень и грозу, каких пятигорцы уже давно не помнили? В таких случаях дуэль откладывалась по независимым от её участников обстоятельствам. К тому же пуля вошла в тело поэта под углом сорок градусов, что было зафиксировано ординатором Пятигорского госпиталя. Кроме того, никакой преддуэльной подготовки, обговаривающей её условия, обязательной в таких случаях, не было. Вот почему была такая разноголосица в секундантах в более поздних воспоминаниях: то решили драться без секундантов, то отыскался один на обоих дуэлянтов, то – сразу четыре… Но похоже, что и сам М.Ю. Лермонтов, один, скакавший на коне из Железноводска в Пятигорск, в ливень и в грозу, поздним вечером, и сам не знал о предстоящей дуэли…

Из книг последнего времени следует назвать исследование юристов Александра Карпенко и Валерия Прищепа «Оправдание Лермонтову» (Нальчик: ООО Телеграф, 2014). Они точно указали, как мы должны защитить доброе имя поэта: «Наше современное гражданское законодательство вполне соответствует нормам и принципам международного права, практике судебной защиты чести и доброго имени от диффамации. Заявление иска по делам этой категории не ограничено сроком давности. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации допускается посмертная защита чести и достоинства по требованию заинтересованных лиц. Исключительного перечня таких лиц нет». То есть, надо перекрыть возможность диффамации – оглашения в средствах информации бездоказательных сведений, порочащих кого-либо, за что должна следовать юридическая ответственность. Тем самым прекратить унижение великого поэта, начатое в нашу эпоху ещё в 1930-х годах В.А. Мануйловым, «горе-лермонтоведом», как его называли истинные филологи. За такие лживые, абсолютно ни на чём не основанные «исследования», как «Загадка последней дуэли» мартыноведа В.А. Захарова (М.: Русская панорама», 2000), должна следовать по суду юридическая ответственность.

Кстати сказать, В.А. Захаров, историк, к литературе отношения не имевший, на правах земляка (работал в музеях и в Тамани, и в Тарханах), захаживал к нам в редакцию газеты «Красная звезда» к Ю. Беличенко, именно тогда, когда Юрий Николаевич работал над своей книгой «Лета Лермонтова». И каждый раз такие встречи заканчивались чуть ли не скандалом. Потому что терпеть его мануйловскую вульгарно-социологическую концепцию «Лермонтов ли Лермонтов?» было невозможно. Так же как и то, что по его абсолютно бездоказательной версии, М.Ю. Лермонтов был сыном не Юрия Петровича Лермонтова, а кучера его бабушки… Мы ведь тогда не знали, что он был специалистом по Мальтийскому военному ордену. Потом уже я узнал, что был он канцлером Мальтийского военного ордена в России. Так в качестве кого он захаживал к нам, полковникам, в редакцию газеты «Красная звезда» – мартыноведа или разведчика военного ордена?..

Итак, сейчас необходимо не новое расследование предпринимать, уже невозможное, а пересмотреть судные дела с их процессуальными нарушениями о гибели поэта 1841 года.

Только так мы можем теперь защитить доброе имя великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Но для этого, как понятно, должны найтись грамотные, честные, заинтересованные и мужественные юристы, осознающие то, что, защищая честь М.Ю. Лермонтова, они тем самым защищают и честь России.

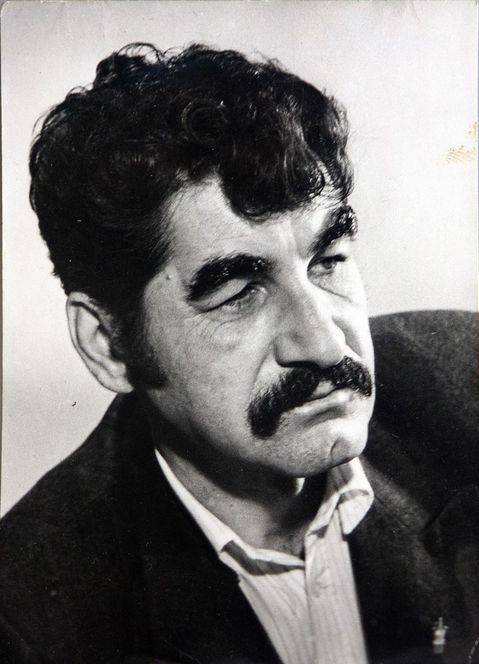

Пётр Иванович Ткаченко, литературный критик, публицист, прозаик