В субботу, 12 июня, в Александро-Невской лавре отметили День рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Божественную литургию в храме его имени совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братии, а также протоиереев Андрея Дьяконова и Геннадия Никитина. За богослужением пел архиерейский хор обители.

В проповеди перед причастием иеромонах Марк (Бирюков) отметил, что среди святых Церкви чин благоверных князей занимает особое место. Это люди, которые неся княжеское, гражданское служение, явили пример высокой христианской жизни. Их подвиг был труден, поскольку чтобы совмещать исполнение заповедей Христовых с долгом правителя и воина, надо быть особым человеком. Таким был великий князь Александр Невский, который умел обуздать свою гордость ради народа и Отечества, прощал обиды и несправедливости ради служения Богу и людям. Без этих духовных побед над самим собой не было бы побед воинских и дипломатических.

Было пропето славление святому Александру Невскому.

«Нам Господь благословил праздновать 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского, - сказал в архиерейском слове владыка Назарий. - Надо осознавать, какую дату мы празднуем, до следующей подобной годовщины не все из нас доживут. Тем более мы празднуем в храме его имени. Больше 60-ти лет на этом месте стояли его честные мощи, затем были перенесены в Свято-Троицкий собор. После Божественной литургии мы пойдем слушать научные доклады на конференцию, но главное свершилось здесь, в Александро-Невском храме. Евхаристия - это то, что нас объединяет во все века. Верую, что святой сегодня пребывает с нами. Тем более во множестве этих образов, которые окружают нас. Он наш верный ходатай перед престолом Божиим в радостях и печалях, горестях и болезнях. Будем прибегать к нему не только в этот день, но ежедневно. Особенно жители Санкт-Петербурга, где мощи его почивают. Мы живем под его омофором. За это благодарим императора Петра Великого, который принял верное решение - перенес мощи из Владимира сюда. Но где бы они ни пребывали, великий князь остается покровителем всея Руси, всех, кто почитает его имя».

«Я хотел бы, чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь и рассказали о нем потомкам. Именно так имя Александра Невского живет в нашем народе 800 лет. Это значит, что люди его всегда помнили, любили, молились и передали эту любовь детям и внукам. Теперь это наша обязанность», - добавил епископ Назарий.

Далее в Святодуховском центре Александро-Невской лавры прошла конференция «Святой Александр Невский. Вопросы канонизации и церковного почитания». С докладами выступили историки и священнослужители из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Профессор СПбДА Алексей Петров посвятил выступление новгородским событиям 1255-1259 годов. Он остановился эпизодах из истории Великого Новгорода. В 1255 году из города был изгнан наместник великого князя - его старший сын Василий Александрович. Тем самым новгородцы показали неприятие великокняжеского суверенитета над, как они считали, вольным городом. Во второй раз они воспротивились власти Александра Невского, не пустив в Новгород татарских чиновников для переписи населения. Тогда Василий горожан поддержал, за что был смещен и сослан отцом. Ученый рассмотрел эти два эпизода в контексте борьбы двух сословий: «меньших», то есть черни, и «вятших», то есть знати, бояр. Он опроверг мнение, что это была территориальная борьба, определив ее как сословную. Великий князь в этом противостоянии мудро комбинировал проявление силы с уговорами и компромиссами.

Доклад ректора Свято-Филаретовского института Алексея Мазурова был посвящен первому посмертному чуду Александра Невского. В житии святого описан эпизод, когда во время его похорон митрополит Кирилл хотел вложить в руку усопшему разрешительную молитву. Умерший поднял руку и взял ее сам. Свидетелями чуда были сам митрополит, его эконом и автор жития. Докладчик предложил разобраться, что именно вкладывал владыка Кирилл в руку великого князя. В списках жития этот свиток назывался по-разному. До XIV века в похоронном обряде не было традиции вкладывать разрешительную молитву в руку покойного, ее читали над гробом вслух. Но в гроб действительно вкладывались тексты, наиболее древний из них - душевная грамота, которая являлась письменно оформленным завещанием. Поскольку житие святого подвергалось редакциям, то и тексты, актуальные для каждого временного отрезка смешивались. Очевидно, в руку князю было вложено его завещание - душевная грамота - где был зафиксирован раздел земель среди его сыновей.

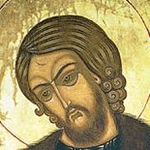

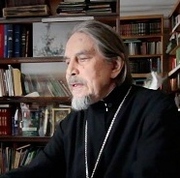

На многочисленных редакциях, которым подвергалось житие святого, остановился проректор СПбДА протоиерей Константин Костромин. Сразу после его смерти великому князю было написано житие. Существовали немногочисленные примеры, среди которых - святые князья Борис и Глеб, князь Андрей Боголюбский и еще несколько. Однако их жития не претерпевали существенных изменений. Житие великого князя не раз редактировалось, что свидетельствует о том, что он волновал умы многих поколений. Повесть о нем пытались сделать понятной для конкретной эпохи. В ранней редакции его нигде не называют святым, а на первое место выходит его храбрость, которую постоянно испытывают - некий римский король и татарский хан Батый. В первом случае храбрость испытывается в бою, во втором - в дипломатии. Великий князь выступает как праведный, боголюбивый и человеколюбивый. Он одним из первых получил святость не благодаря мученической кончине - как князья до него - а благодаря праведности. В редакции XIV века появляется термин «святое тело», что свидетельствует о почитании его мощей. Через столетие он уже называется благоверным. Макарьевский Собор 1547 года подтвердил его святость, а не установил ее. Она была очевидной для царской семьи, для народа, для тех, кто молился у мощей в Рождество-Богородичном монастыре Владимира.

Директор Института истории и социальных наук РГПУ Роман Соколов посвятил доклад образу Александра Невского в культурном дискурсе предвоенной эпохи XX века. После 1917 года великий князь оказался в забвении из-за своей святости. Наступала атеистическая эпоха, и святым в ней не было места. Но уже в 1937 году выходит первая статья историка и библиографа Антона Козаченко о победах полководца над шведами и немецкими рыцарями, автор провёл параллели между агрессивными планами Гитлера в отношении СССР и действиями немецких рыцарей в XIII веке. В 1937-1939 годах в СССР стали выходить публикации, прославлявшие победы Александра Невского над немецкими рыцарями, в которых последние изображались как опасный, жестокий и коварный враг. Личность Александра Невского становится частью советской культуры. Выходит знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В нем впервые в положительном ключе изображено духовенство.

Главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессор СПбДА Михаил Шкаровский остановился на истории формирования образа Александра Невского как покровителя северной столицы с середины XVIII века и на судьбе его мощей в XX веке. В городе многое связано с именем великого князя. К 1917 году существовало 58 алтарей, освященных в его честь, и 30 отдельно стоящих храмов. Это были полковые церкви, храмы при государственных и учебных учреждениях, дворцовые, больничные и даже кладбищенские. Все они были закрыты в 1918-1933 годах. Первой открылась кладбищенская церковь святого Александра Невского в Шувалово в 1966 году.

Несколько десятков городских предприятий в начале XX века носили имя святого. Оно также присутствует в городской топонимике: в честь Александра Невского названы площадь и улица возле лавры, станция метро, мост. Деятели культуры и искусства посвящали ему свои произведения. Проект памятника святому существовал еще в 1914 году, однако его установке помешали революционные события. Сейчас в городе и окрестностях семь памятников Александру Невскому.

Иерей Димитрий Пономарев остановился на жизни лавры в XXI веке, проанализировав основные события, повлиявшие на новейшую историю монастыря.

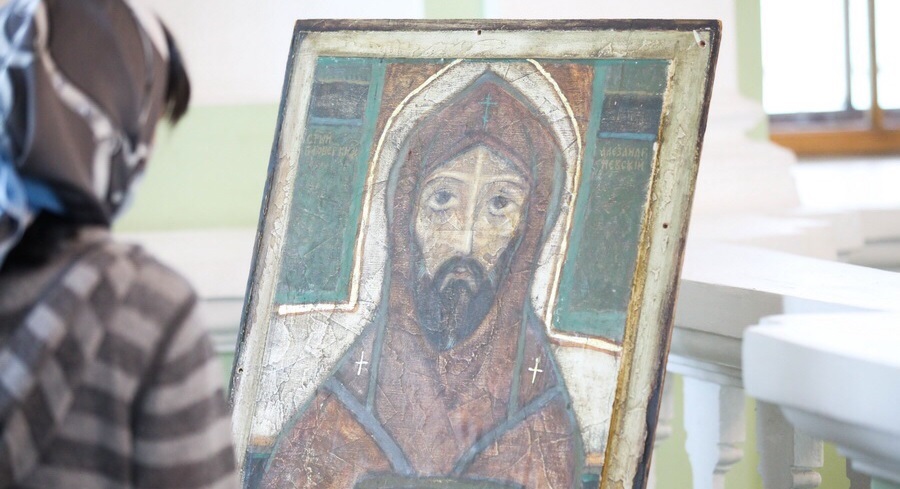

Императорскому типу иконографии святого посвятил доклад руководитель иконописной мастерской монастыря Дмитрий Мироненко. Как и житие, иконография князя чутко реагировала на изменения в государственной политике. Эпоха Петра Великого приносит новые знаки власти - инсигнии, которые появляются на парадных портретах и обозначают Петра уже не как царя, а как императора Российского. Меняется система зрительных образов. Мало того, что Петр запретил изображать Александра Невского как монаха, что было принято на древних иконах, теперь и образ Великого князя становится неактуальным, хотя не отвергается полностью. Короли и императоры Европы конца XVII - начала XVIII веков изображаются с имперскими знаками власти - скипетром, державой, венцом - а также зачастую в рыцарских латах. Это формировало непривычный облик правителя для рядового россиянина. Петру необходим был авторитетный пример для утверждения своего образа как императора в российском обществе. На эту идеологическую роль прекрасно подошел Александр Невский. Императорский тип иконографии святого сформировался на основе парадных коронационных портретов Петра. Она не претендует на историческую достоверность, поскольку древнерусский князь, сам боровшийся с рыцарями, не мог носить рыцарские средневековые доспехи. Однако образ великого князя как императора успешно используется для прославления нового типа власти в России.