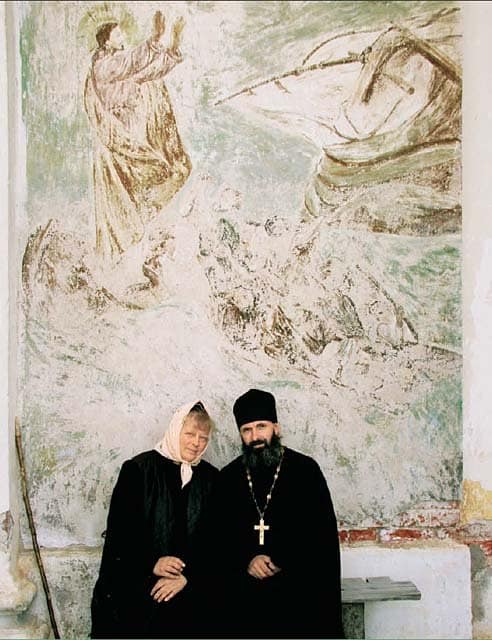

Священник Владимир Сафронов уже восемь лет (статья 2008 г. - прим. ред.)

в одиночку служит на сельском приходе. Он не понаслышке знает, что

деревенскому духовенству сегодня легче завоевать авторитет в мирской

жизни людей, нежели в духовной. Но он также уверен, что если в церковь

никто не идет, это еще не значит, что в ней не надо служить.

Дорога к храму

Поселок Млево расположен на севере Тверской области, вдалеке от больших дорог. В Вышнем Волочке нужно свернуть с трассы Москва-Петербург, какое-то время ехать по узкому шоссе на Удомлю, затем опять повернуть, на боковую дорогу, и ждать того момента, когда на ней неожиданно кончится асфальт. Случается это прямо посреди леса: машину подбрасывает, и водитель сообщает:

- Все, нормальных дорог дальше нет.

Сперва автомобиль трясет слегка, потом начинает трясти сильнее. Через какое-то время ухабы становятся до полуметра в высоту, и остается лишь удивляться - как люди умудряются преодолевать их на стареньких «Волгах» и «Жигулях».

Вокруг начинается плотный сосновый лес, в который даже местные старожилы стараются ходить аккуратно. Потеряться здесь проще простого, да и хищных зверей полно: кабаны, волки, медведи...

От Вышнего Волочка до Млево чуть больше часа пути, по окончании которого первым делом замечаешь колокольню храма - Спасо-Георгиевская церковь возвышается над округой, служа здесь главным ориентиром в течение вот уже двухсот лет.

Размером и внешней роскошью этот храм ничуть не уступает городским. Барочная архитектура, высокие потолки, внутренний простор. Все это строилось с расчетом на сотни прихожан и нескольких священников. Вокруг тогда было много больших деревень.

Теперь в каждой из них остались жилыми один-два дома.

Это настоящая глубинка со всеми присущими ей особенностями и проблемами. Здесь все по-другому, не как в городах. И роль священника, его отношения с людьми и властью в деревенском микрокосмосе- тоже особые.

Теократия районного масштаба

Автомобиль отца Владимира, новенькая «Шевроле-Нива», - подарок московского спонсора и важнейшее достояние окрестных деревень. Священник бороздит на ней бездорожье, регулярно заезжая в отдаленные уголки. Он не только служит и исповедует, он привозит лекарства, сам делает уколы, а порою работает и вместо «скорой помощи». Уже не раз бывало, что врачи из далекой Удомли либо просто не приезжали, либо опаздывали, и отцу Владимиру приходилось среди ночи садиться за руль и спешить на вызов.

Местные жители знают об этом и с любой бедой первым делом бегут к священнику.

- Тут огромная территория, - говорит он. - А отказать кому-то я не имею права, особенно если это непосредственно касается моего служения: даже если один человек просит, все равно нужно ехать. Восемь лет назад, когда я впервые попал сюда, на мне было шесть храмов, тогда было сложнее - приходилось, помимо прочего, в каждом из них раз в неделю служить Литургию. Обычно приезжаешь, а там либо совсем никого, либо несколько человек. Но все равно служишь.

Первое время, пока машины не было, отец Владимир и его супруга матушка Алевтина проходили в неделю пешком по двести километров, навещая старушек в отдаленных деревнях. Говорят, что летом это было нетрудно, хуже приходилось зимой, ведь морозы тут - до сорока градусов...

Мы едем по грунтовке из Млево в соседнюю Мсту. Здесь проходит ветка железной дороги, потому и людей больше, и живут они чуть лучше млевских.

Каждый раз перед службой отец Владимир заезжает сюда, чтобы забрать постоянных прихожанок: Татьяну и бабушку Нину. Но сегодня перед этим нужно успеть сделать еще одно дело: два раза в неделю священник и его супруга посещают местную больницу.

Больница - длинный одноэтажный деревянный дом на берегу реки. Ей девяносто лет, и, кажется, что за это время тут ничего не изменилось, - разве что в коридоре поставили телевизор. Половина палат отведена под «социальные койки» - это что-то вроде дома престарелых. На них лежат люди, которые, скорее всего, уже никогда не покинут больничных стен - одинокие калеки и старики.

В мужской палате три человека в возрасте. Два Александра и один Сергей, у Сергея нет ног - отрезало поездом. При появлении священника один из Александров стыдливо переворачивает обложкой вниз лежащий на его тумбочке старый выпуск «Плейбоя».

- Здравствуйте, батюшка!

Отец Владимир привез продукты, мыло и прочие необходимые вещи. Первым делом раздает все это пациентам и принимает заказы на следующий раз.

- Мне бы зажигалку, да еще конверт, если можно. Сестре хоть напишу, где я... - Александр, читавший «Плейбой», не местный, ему негде жить, и он очень тяжело болен, поэтому ему выделили «соцкойку». Другому Александру - уже за восемьдесят, хотя на вид не дашь больше шестидесяти. Он почти тридцать лет живет на инсулине. Говорят, что у него есть дети, но они его не содержат и не навещают (матушка Алевтина вздыхает: «Ему бы в семью, он бы еще жил да жил, а здесь зачахнет ведь человек!»).

Сергей недавно еще был Станиславом. Он попал в больницу около года назад, сразу после того, как лишился ног. Сергеем стал уже здесь, когда попросил отца Владимира, чтобы тот его окрестил.

После обхода палат идем к выходу. Навстречу спешит медсестра Раиса Анатольевна, улыбается:

- Ну что, батюшка, вотчину свою объезжаете?

Здесь как-то и в голову никому не приходит обсуждать вопрос взаимодействия Церкви и государства. Отец Владимир и казенная больница просто взаимодействуют - и все.

- Тут очень хороший персонал, - говорит матушка Алевтина. - Потому что они людей любят, пациентов своих. Ведь тут человеку не столько подарки нужны, сколько внимание. А самое страшное здесь - одиночество.

Помимо деревенских стариков и больницы, на попечении отца Владимира дом-интернат для детей с задержками развития и обычные детские сады, куда священник регулярно приходит на все праздники:

- Я там подарки дарю, они мне стихи рассказывают. Я как бы второй Дед Мороз, - шутит он, а потом с гордостью прибавляет. - Только я всегда иду следом, чтобы Деду Морозу репутацию не портить. У меня же подарки лучше!

«Потому что вас двое...»

Со своей будущей супругой отец Владимир познакомился на пляже. Было это в Калининграде, будущий священник работал тогда на судостроительном заводе, впереди у него была долгая армейская карьера на флоте.

Лишь восемь лет назад, в двухтысячном году отец Владимир принял сан. Благочинный Удомельского района игумен Аркадий (Губанов) пригласил к себе бывшего военного, который больше двенадцати лет в свободное время служил у него в храме пономарем. В отличие от своего сына, тоже священника, отец Владимир не имел тогда специального семинарского образования, но многолетний опыт участия в церковных службах помог быстро освоить все необходимое.

Сложности возникли не с новым служением, а с бытом. Первые месяцы пришлось жить в сторожке на церковном кладбище, а первой же зимой столкнуться с настоящим голодом.

- Я сперва обрадовался, когда люди начали на храм жертвовать: купил облачение для службы и бензопилу, чтобы территорию благо-устроить, - вспоминает отец Владимир. - Благочинный меня тогда отругал, когда услышал. Эх, говорит, что же ты наделал! У нас ведь что приезжие тебе летом пожертвуют, на то всю зиму и живешь. С голоду ведь умрете!

Но не умерли, хотя пришлось очень трудно. Денег почти не было, в округе жилыми на зиму, как всегда, осталась лишь пара домов, жители которых - сплошь старушки. Если бы не помощь от благочинного да городских, буквально чудом заезжавших в деревню, - отцу Владимиру и его супруге просто бы нечего было есть.

На второй год стало проще: как и большинство семей сельского духовенства, они перешли на натуральное хозяйство, засеяли огород. Оба при этом признаются, что сумели все это пережить лишь благодаря поддержке друг друга.

- Мы всегда были как одно целое, - говорит матушка Алевтина. - Я без него никуда, жизни себе не представляю. Сперва по гарнизонам ездили, потом вместе поехали сюда. Тяжело было, но привыкли. А сейчас просто замечательно: прижились уже, да и надо нам было немного. Иногда, конечно, скучно, домой в Калининград хочется, но это быстро проходит. Батюшка меня землю любить научил: он ведь у нас такой огородник - где бы мы ни жили, всюду деревья сажал! У него даже прозвище было: «Мичурин». Вот и тут огород свой завели - теперь он нас кормит.

Они живут в маленьком деревянном домике из двух комнат, с большой русской печкой. Вместе ведут хозяйство, вместе работают в храме. Обязательно вместе отправляются в любой путь: даже когда отец Владимир решил просто отвезти нас до железной дороги - и то поехали вместе.

Матушка любит фотографировать и собирать камни причудливых форм. Когда она сидит рядом с отцом Владимиром и о чем-то с ним разговаривает, ловишь себя на мысли, что если бы не увидел - не поверил бы в такую семью. Кажется, что так бывает только в неправдоподобных пасторалях писателей-почвенников.

Однако вот живой пример: пожилая чета - сельский священник и его супруга, всю жизнь прожившие душа в душу, уже и не знающие, как это можно - поодиночке.

- Мы знакомого батюшку сюда звали, когда в соседнем приходе служить было некому, но он отказался, - вспоминает матушка Алевтина. - Он без жены. Говорит: вас двое, вам хорошо. А я один, я не справлюсь.

Заочный приход

Главные помощники отца Владимира - это супруга и городские, которых вокруг становится все больше и больше.

Врач из Москвы, техник с АЭС в Удомле, еще люди из Твери, Москвы, Питера и ближайших районных центров - все они прихожане далекого сельского храма. Получается своеобразная «заочная» община. Кто-то приезжает на день, чтобы просто помочь на приходе, а у кого-то поблизости есть дома, где они живут летом.

Число последних растет стремительно. За пару лет цена на деревянную избу в районе Млево взлетела с семи тысяч рублей, до ста сорока тысяч. Среди горожан, помогающих отцу Владимиру, есть воцерковленные люди, а есть и те, кто впервые столкнулся с реальной Церковью только здесь.

- Я иногда спрашиваю: что же вы в городе к священнику не пошли? Они мне отвечают: «Да его не поймать никогда!» Я говорю: «А вы пробовали подойти, когда он крест дает целовать после службы?» Нет, говорят, не пробовали... Впрочем, порой в городе им и мысль о храме не приходила. Только когда в наши края приехали, в нашу церковь зашли... Такое тоже бывает.

Помощь людей из города - важнейший ресурс для сельского священника. Они помогут и материально, и собственным трудом. Горожане приезжают петь на клирос, помогают с реставрацией храма.

Отец Владимир никогда не просит денег, да и предлагают ему не деньги, а конкретную помощь. Самый распространенный вопрос: что нужно в первую очередь. Колокола? Сами привозят и помогают установить. Покрыть крышу? Закупают материалы, помогают с работниками.

- Так, может, лучше тогда в город переехать? Ведь и в городе священников не хватает.

- Не хватает. Но в деревнях - тоже люди живут. И мы им нужны. Пусть их меньше, но от этого они не перестают быть людьми.

Деревенские

В прошлом (2007 - прим. ред.) году много писали и говорили о том, как опасно быть сельским священником. Отец Владимир с этим не согласен. Трудно - да, подчас даже очень. Но особой опасности он не видит.

- Я только один раз по-настоящему испугался, когда у меня иконы купить приехали, - признается он. - Тогда мне чемодан с деньгами показали: «Можно, говорят, посмотрим: вдруг у вас иконы в храме старинные найдутся?» Вот тогда я испугался, понял, что эти, если что-то ценное найдут, - ни перед чем не остановятся. Еле их прогнал... А местных ребят я не боюсь: здесь очень хорошие люди. Пьют, конечно, ругаться могут, но не больше... Да и меня уважают. Я тут драки деревенские разнимал, потому что меня-то бить не будут. Влез бы кто другой - от обоих дерущихся получил бы, а священника уважают.

Уважают и немножечко стесняются. Приходят с бедами и житейскими вопросами. Но переступить порог храма во время службы, исповедаться и причаститься - словно бы не решаются.

Первое время отец Владимир и вовсе служил для единственного прихожанина - своей супруги. Потом ситуация немного изменилась к лучшему.

Субботним вечером на службе целых пятнадцать человек - настоящий рекорд. Правда, ни одного мужчины за исключением алтарника, который приехал из Мсты. В основном, бабушки, но есть и дети. Женщина, приехавшая к отцу Владимиру по хозяйственному вопросу, с непокрытой головой стоит у самой двери - стесняется.

Одна из бабушек что-то шепчет ей, предлагает знаками подойти. Та отказывается, мнется, и лишь в самый последний момент соглашается - быстро надевает предложенный ей платок, подходит помазаться маслом.

После службы беседует с отцом Владимиром на крыльце храма:

- Батюшка... я еще спросить хотела... а можно трех мальчиков покрестить?

- Конечно. А сколько им уже?

- Младшему - тридцать...

Мирской авторитет священника непререкаем. Никаких слухов про то, откуда у батюшки машина, телефон и так далее, здесь не бывает, - все и так это знают. О том, что отец Владимир поможет в беде, тоже известно каждому.

Но на исповедь почти никто не приходит, единственного паренька-подростка, решившегося ходить в храм, задразнили «богомольцем», и он бросил. И, конечно, вокруг процветает стандартный для любой деревни набор бед, о которых и писать уже нет смысла. Достаточно сказать, что год назад в соседнем селе погибла шестнадцатилетняя девушка - на дискотеке принимала участие в соревновании, кто выпьет больше спирта...

- Чтобы изменить что-то, здесь нужны две вещи, - говорит отец Владимир. - Надо, чтобы я, священник, всегда проповедовал и терпеливо разъяснял людям их ошибки. Но человек - свободное существо. Услышав мои слова, он сам должен на них отреагировать. Я стараюсь делать все, что в моих силах, но пока люди не идут в храм - я бессилен.

Бывало, что отцу Владимиру удавалось добиться успехов. Однажды женщина из Вышнего Волочка привезла совершенно пьяного мужа и со словами: «Помогите ему излечиться!» оставила на попечении священника.

Сейчас бывший алкоголик не пьет. Бросил. При поддержке, советах и молитвах отца Владимира. Но во многом и потому, что сам хотел бросить, хватался за любую работу, помогал в храме - лишь бы занять себя чем-то и отвлечься от мыслей о спиртном.

Увы, такие случаи - скорее исключения, нежели правило.

- У нас ведь человека даже к работе пристроить трудно. Он у тебя аванс будет клянчить, а потом не сделает ничего! - сокрушается отец Владимир. - Денег им давать нельзя, а уж водку - и подавно. Кто водкой расплачивается, сам грех на душу берет... И вообще, не стоит все на деревенских валить, ведь городские им не помогают, а все больше наоборот. Вот говорят, скажем, что тут одни суеверия. Ну да, правда. И пруд тут есть, который стороной обходят, «потому что в нем русалки», и в березе «духи обитают». Но когда городские приезжают, у них же в голове такая же каша. У нас уже до того доходит, что городские деревенских этим глупостям и учат!

- Получается, вы тут стараетесь зря?

- Почему?

- Ну, ведь вы говорите с людьми, а они вас не слышат.

- Да, не слышат. Но я уже не только для них стараюсь, но и для их внуков. Внуки у них уже другие будут.

- Думаете, здесь жизнь еще три поколения продержится?

- Думаю, через три поколения она станет лучше.

Ни шагу назад

- Порой обидно бывает, когда слышишь в городе, что сельские священники лентяи и мракобесы, - вздыхает отец Владимир. - В городе нас не понимают, и прихожан наших тоже... Но ведь здесь все по-другому, тут нельзя по городским нормам действовать! Да, я говорю на проповеди то же, что говорил здесь первый настоятель двести лет назад, но ведь это до сих пор актуально, и меня понимают. А вот мои прихожанки из города приехали, рассказывают: «Как батюшка там красиво проповедовал! Красиво и непонятно!»... Все должно быть на своем месте: одним нужны высокие материи, другим - простые житейские вопросы, и это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже.

Опыт больших городов и поселков к деревням действительно не подходит. Здесь нет смысла открывать библиотеки и миссионерские курсы, невозможно работать с молодежью - таковой почти не осталось. Даже вековые суеверия изжить не удается практически никому.

Однако сельские священники продолжают служить. Зачастую в пустых храмах.

- Я ни за что отсюда не уеду, - говорит отец Владимир. - Теперь это мои родные места, и, честно скажу, много где жил, но ни к чему так душой не прикипал, как к этим деревням. Я иногда думаю: что здесь с людьми станет, если со мной случится что-то? Как они без меня? Ведь им очень трудно придется. Так что могу одно сказать: по собственной воле я отсюда никогда не уйду.

Помимо храма, отец Владимир заботится и об окрестных кладбищах.

Когда-то на них были часовни. Сегодня они либо вообще снесены, либо не

подлежат восстановлению и постепенно разрушаются.

Сайт прихода.

Фото Дениса МАХАНЬКО

Автор: СОКОЛОВ Алексей

http://www.foma.ru/article/index.php?news=2674