«Ночи стояли дивные», - пишет Шукшин, - как и все дивно в этом мире Божьем, в его промысле о нас, грешных, но мы-то каковы? «Мы - баевы...», «Эх, мы... Это в таком-то мире...». И этот укор отчетливо слышен читателю. И тут сама профессия актера-Шукшина озаряет строчки, играет в повествовании. Все видишь, как в кино: жесты, мимику, движенье - и это тоже одна из его редких особенностей. Хочется и смеяться, и не думать о главном. Но главное все равно находит читателя, западает в душу, не дает покоя и долго потом прорастает, оживает, не отпускает: «Как же мы живем!».

Смею утверждать, что именно для этого, для второго плана и написаны рассказы и сценарии Шукшина. Морализаторством, прямым показом и резонерством «высоколобого» советского читателя, «физика и лирика» и тогда было - не пронять. Но у Василия Макаровича почему-то увидели только «развлекуху», «чудиков» - главного не увидели. Или не хотели увидеть. Невыгодно было тогда видеть - все это «по существу» и сегодня, по большей части - некому и незачем. Читают прозу, вообще любую, (по статистике) только четыре процента населения, а тогда читали - едва ли девять десятых.

Михаил Шолохов сказал о нем, о Шукшине: «Он появился удивительно вовремя». Какова же скрытая идея многих его рассказов - и разбираемых, и существующих, но не затронутых здесь в качестве примера? В них всегда есть нечто главное - по сути человеческого бытия, по смыслу человеческого существования. Василий Макарович Шукшин - не «баев». Рассказать нам, повеселить или удивить своим талантом, знанием народа и народца, покрасоваться - словом, «просиять» как сиял, рассказывая, передавая свои подвиги Марье, Баев - это не все. Цель автора - не удивить (и тем подняться в наших глазах), а - показать сокровенное через внешнее... Но все ли видели, чувствовали это при жизни Шукшина? Обидно, что при жизни его ценили мало, при том что писали о нем не редко (чаще - равнодушно, скучно или с укором за приземленность, мелкотемье, поверхностность).

В рассказе «Выбираю деревню на жительство» некто «Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил»... «Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу - стал кладовщиком, и всю жизнь кладовщиком был, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию». И тут тип уже знакомый, родственный Баеву, с похожим характером. Философия жизни его не идет дальше обывательского мировоззрения: «ушел из деревни и понял...». Канва первого плана в общих чертах уже ясна: воровал, «ни разу не поймали его, ни один из этих, с университетским значком». Тоже, как и Баев, устроился сам, квартира, дети живут отдельно, со старухой. Но рассказчик не был бы так талантлив и самобытен, если бы не ставил (исподволь) все тот же вечный вопрос, разрешения которому нет ни у главного героя, ни у автора (пока еще) - ни у кого. «Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить». И все же пытался. Как же? А вот как: выпивал стаканчик и ехал на вокзал. Почему именно на вокзал, и с кем он разговаривал? С мужиками, как ему казалось, проще говорить, лучше поймут. Надо выговориться, выкинуть из сердца все, что волнует. В конце концов, и узнать жизнь современной ему деревни: что изменилось? - мысленно сравнить ее с той, которую помнил, цену которой знал на свой лад. Много надо было узнать хорошо пристроившемуся в городе кладовщику. А для того нужно было завязать живой разговор, все об одном, все о том же: кругом в городе хамство, воровство, ложь... Пива не доливают, и прочее. И тут надо бы Николаю Григорьевичу переоценить все ценности и в себе самом: «Сам тоже ругался во всю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забылось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют». И вновь канва рассказа не сверкает, ее надо разглядеть, увидеть. Пьющий в одиночку человек настораживает. Мы их редко видим; не у всех у них, но у многих, чаще всего, есть некая боль и желание выговориться. У этих пьющих в одиночку, часто и благополучных внешне - внутренне все не так уж благополучно, что-то происходит в душе человека, разлад какой-то, противоречие. «Никуда Николай Григорьевич не собирался уезжать». То, как он жил, живет, и будет жить дальше - ясно по прочтении рассказа. Ну, сходил и сходил к проезжавшим мужикам на вокзал. Поговорил раз, другой, третий, потрепался в этом закуренном и заплеванном туалете - и будет же. А он все ходил, и это стало потребностью: «Он теперь не мог без этого». Тайна души... И здесь неясность: зачем?

Попытка выявить тайну души человеческой через его, человека, поступки - вот второй план - суть многих замыслов Шукшина, своеобразие его таланта. Много ли сегодня таких находок, находок, которые были бы - вопросы?.. Задача писателя - ставить вопросы. Отвечать или не отвечать на них - каждый решает по-своему. Возможен ли сегодня Николай Гаврилович? Станет ли кто-нибудь бить себя в грудь, разговаривать с этаким Николаем Гавриловичем - сегодня? Нет! И не только в туалете, а и вообще где бы то ни было. Есть ли сегодня, остались ли такие разговорчивые мужики? Не знаю, сомневаюсь, и сильно сомневаюсь. Время - то - ушло, народ стал еще жестче, еще недоверчивей, непримиримей, что ли. Хоть кажется порой, что вот, и церкви пооткрывали. Но не хватает церквей. И вот вопрос вопросов: почему с ним, с Николаем Григорьевичем, не станут говорить сегодня, объяснять, сочувствовать и понимать?.. Не прошло и сорока лет со дня написания рассказа.

Рассказ «Билетик на второй сеанс» своим заглавием говорит о многом. Жизнь прожита не так, как хотелось бы главному герою рассказа, Тимофею Худякову. Ему «...опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и закричал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы». Как, знакомо?! Сколько сегодня тех, у которых «все есть», и не только «отдельные секции», а и яхты, и БМВ, и «инфинити»... - их тысячи, у них полный достаток. И не сравнить их по достатку с этим Худяковым - а жизни нет. «Пил со сторожем, у себя на складе», пил и изливал всю боль сторожу Ермолаю, жаловался - да так, как понял и смог сказать только Шукшин: «Судьба - сучка...- и дальше сложно: - Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись...- Долго...». И много. Это эксклюзивный, как сказали бы сегодня, чисто авторский стиль Шукшина. И сегодня пьют с «излиянием души», не только на складах, а - пьют и плачут. Даже и на Мальдивах, в Куршавелях... Даже на «Авроре» в Питере - сильные мира сего, взявшие много на себя, пили и плакали, даже прыгали с борта неглиже, - не помогло и это. Лучше, легче не становится. Почему? И вот здесь - тайна. И тимофеев таких немало. Удивляет не персонаж - персонаж в общих чертах уже знаком. Монолог случился, а не диалог. Почему? А что глупому сторожу Ермолаю скажешь? Поймет ли он, как накипело, как она, жизнь, внешне одарив - обидела! Беспощадно! Как она не состоялась! А могла бы состояться. Но в каком случае? Вот откуда начинаются догадки.

Дело, кажется, даже не в подлинности чувства, выраженного в забористом монологе - дело в средствах раскрытия характера, подлинно русского, мятущегося... а с чего - и сам не поймет он, этот Худяков. Вот краешек-частица русской души, где, в какой литературе, какой страны найдешь этакое страдание без видимой причины? И тут Шукшин - продолжатель национальных традиций в рассказах-открытиях характеров, судеб, со всеми их изъянами-ошибками. Оттого и получила такой резонанс его «Калина Красная», этот «зов души», зов к сочувствию, которое отмечал еще Лев Толстой. Боль эта, повторяю, пожалуй, характерна только для русского, и понятна одному только русскому. Голос этот не заставляет, не обрекает - только будит, мучит и требует проснуться. Откуда эта тоска? «А что, Антоныч, - вдруг спросил веселый Авдеев Панова, - бывает тебе когда скучно?» - «Какая же скука?» - неохотно отвечал Панов. - «А мне другой раз так скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». - «Вишь ты!» - сказал Панов. - «Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня, думаю: дай пьян нарежусь». (Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). Но дело не только и не столько в скуке, это понятно.

У Шукшина сторож Ермолай

притворялся, что не понимал кладовщика Худякова, но, верно, знал, думал

про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И

не попался ни разу, паразит!». «Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе.

Сам не знаю отчего». - «Пройдет». - «Не проходило».

Оттого так трогают его произведения, что они выстраданы. С ним самим - даже и не с автором, а с человеком - случилось то же, что и с его героями: тяжелые годы учебы, медные деньги, метания между писательством (по ночам, на кухне, с пепельницей, полной окурков, и крепким кофе) - и семьей, литературой - и актерством, режиссурой с долгими отлучками... Высокие требования к себе, поспешное самообразование (на недостаток времени для образования более предметного он так часто сетовал), первый успех - и вновь непонимание. Все это сожгло жизнь замечательного, оригинального писателя, убило на взлете, в самом начале успеха. И тогда кинулись писать о нем: и Александр Чаковский, и неизвестный никому тогда молодой Владимир Коробов.

«Критическое отношение к себе - вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве, и в литературе: сознаешь свою долю честно - будет толк» (Василий Шукшин). И сам я, когда «накатывает» тоска, когда тревожит что-то душу - не пристраиваюсь к толпе таких же грешных, как и я, «козлищ и овец», не иду к Абаю - казахскому пииту, удостоенному памятником не где-нибудь, а в белокаменной, на Чистопрудном - а иду я в храм Божий. Или, если не складывается - беру с полки Шукшина Василия Макаровича. Беру и перечитываю...

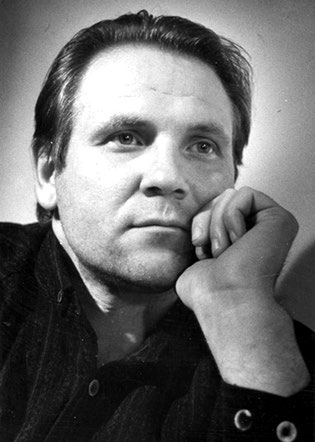

Василий Киляков

Источник изображений: www.epwr.ru