Шувалды-бувалды,

Шулды-мулды-булды!

Пил бы, ел бы, спал бы, с..л бы,

Не работал б «николды!»

Из фольклора

...Зарождение своеобразного фольклора «с картинками» происходило с давних времён. Частушка, как и пословица, – одна из форм народного поэтического творчества. Она всегда «приодета» в ритмическое изречение и – редко когда (если она подлинно народная) – тащит за собой нравоучения или дидактику. И сказка, и присказка – не противятся ни академической филологии, ни изучению: до нашего времени – дожили даже и неравноценные, часто – неисконные, нередко и вторичные, и третьего разряда, искалеченные, переиначенные – изустные строфы. Таким «досочинением» и надуманностью изобилуют многие нынешние сборники-«частушечники». Хорошо, если этакая правка не застит вымысел, установку на шутку, но, главное, – не стирает насущное переживание, волнение. Актуальность и задиристость, мягкий юмор и острое словцо в неповторимой интонации – вот верные и характерные черты настоящей подлинной русской частушки.

Современники Пушкина донесли до наших дней с давних времён (в переписке поэтов и писателей далёких лет) немало примеров и свидетельств того, как умело пародировал А.С. Пушкина некий Великопольский, любитель Баркова (например). У одного из очевидцев ссоры Пушкин-Великопольский есть воспоминания о том, как А.С. Пушкин иронично и громогласно на одной из вечеринок прочитал стихотворение И.С. Баркова, стилизованное «под фольклор», под одну из русских сказок, которая известна была обоим: и Пушкину, и пародисту. Авторство подлинное Пушкина не подвергалось сомнению. Эпигон Баркова, зная на ту пору, что Пушкин – известный дуэлянт, понимал, что дурачит публику с риском для жизни, – и всё же шёл напропалую, подписывал под своими виршами имя Пушкина. Затем бесстрашно направился в салон, зная заранее о присутствии там Александра Сергеевича. Отношения их о ту пору укладывались в четверостишье, которое А.С. Пушкин записал в альбом А.П. Керн:

Не смею Вам стихи Баркова

Благопристойно перевесть,

И даже имени такого

Не смею громко произнесть...

И Великопольский, по общей просьбе присутствующих, принялся читать в тот вечер «новый фольклор» в салоне с мелкими, а порой и меткими, да и с перехлёстом, изречениями и фразеологическими оборотами «а-ля Пушкин». Пародируемый тоже (случайно) зашёл в салон, а войдя в прихожую, притихнув, стал прислушиваться, не снимая шляпы и не выпуская из рук знаменитой своей тяжёлой трости дуэлянта. Он несколько раз менялся в лице, сжимал трость всё сильнее, сдерживаясь, чтобы «не отходить» ею любителя Баркова… А по окончании представления, учинённого пародистом, вместо неминуемой драки, а, возможно, и дуэли, ворвался в гостиную и… вдруг обнял и расцеловал очаровательного рифмоплёта. (Темперамент и характер горячего Пушкина, как и отходчивость его, были в ту пору известны). Так безусловно талантливо была написана очередная подделка «под сказку Пушкина», и – опять-таки под русский «фольклор», что А.С. и сам восхитился.

…Известное многим стихотворение будто бы самого А.С., где он с юмором расписал, как шёл солдат и нашёл сундучок с замочком. А в нём – чёрные, рыжие, русые... всякие «женские птички». Они вылетели вдруг из сундучка и расселись на деревья кругом. Солдат, хоть и осторожничал, не хотел их выпускать, но они сумели-таки выбраться, вспархивали одна за другой и рассаживались на ветки. Солдату пришлось долго их собирать...

…И наследие А.С. Пушкина, и пословицы, и поговорки изучены сегодня гораздо тщательнее, чем в те давние времена, а вот частушки – этот рифмованный фольклор – требует изучения и даже особого прочтения, и собирания тоже (многое упущено, но не безвозвратно). Иначе или забудется, или уйдёт совсем.

Фольклорист, чуткий к слову Г.Л. Пермяков, классифицировал множество пословиц, разложил их «по полочкам». Например, кто теперь восстановит тот народный сказочно-неповторимый слог «зазыва́л»? А ведь они так умели продать товар и так пошутить, что покупателю, даже если он «остался с носом», только и в пору было что хохотать над собой, над своей неловкостью и легковерностью: «Не зевай, Фомка, на то и ярмарка».

…Давно разобран «умный» фольклор от писателей из народа, шуточные экспромты даровитых и – не очень. Например, описан А.И. Куприным случай посещения светского салона, когда он и И.А. Бунин пришли в урочный час и ждали, не могли дождаться послепасхального стола и закуски. Ждать им пришлось долго. Дело было накануне Пасхи. Они были приглашены на разговение к Варваре Константиновне Харкевич. В храме на ночной службе не были. По воспоминаниям самого И.А. Бунина, они с А.И. Куприным, наевшись одни и раньше хозяев и гостей, тут же стали составлять свой «писательский» фольклор – в благодарность за угощение (в отсутствие хозяйки). (Возможно было и такое в прежних литературных салонах). Она, хозяйка салона В.К. Харкевич, впоследствии вышила написанное стихотворение на скатерти как послание, адресованное ей обожаемыми ею писателями-классиками, которые и сочинили сей «фольклор» на свой лад. (Держала она салон давно, кормила и поила именитых литераторов, музыкантов, но такой смелости, граничащей с неотёсанностью, не знала, не чаяла). И вот, придя с ночного пасхального богослужения, она нашла богато накрытый стол, за которым уже разговелись Бунин и Куприн, и постаралась не обидеться. В извинение два именитых писателя сочинили и накорябали на скатерти следующее:

В столовой у Варвары

Константиновны

Накрыт был стол отменно-

Длинный.

Была тут ветчина, индейка, сыр,

Сардинки –

И вдруг ото всего ни крошки,

Ни соринки:

Все думали, что это крокодил,

А это Бунин в гости приходил.

(Из книги «Жизнь Бунина» В.Н. Муромцевой-Буниной)

Это творение, как видим, составлено в подражание «раёшникам». Раёшные стихи были в моде необыкновенно в ту пору. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» в главе «Хитровка» рассказывает о литераторе, которого выслали из Москвы за ядовитый фельетон «Раёшник»: «Пожалте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант, попить-погулять охочий на каторжный труд, на рабочий... А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормёжка да рваная одёжка. И подводит живот да бока у рабочего паренька... А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия – кругом, значит, в ремизе я... Лучше некуда!».

«Раёк» – сатира и балагурство… Не здесь ли начало и верлибра (со смежными рифмами), да и новаторство Бурлюка, которое подхватил и развил Маяковский – не отсюда ли? Раёшным стихом написана вся сказка Пушкина «О попе и работнике его Балде».

Исследованы и забавные анекдоты в том же стиле. Имена исследователей останутся, анекдоты забудут, а братьев-исследователей с нерусскими, тоже похожими на шутку фамилиями, не забудут. С такими фамилиями – им бы тихо сидеть. И «пронесло» беду мимо них в те же тридцатые, и сохранились они и невредимо до старости дожили, и никаких репрессий. Частушки же сельские, глубинные – игровые, плясовые, припевки, соборные – кто из писателей брался изучать? Помним и Г.И. Успенского, и брата его Николая. Кочевая цыганская жизнь сгубила Николая Успенского – ничего не успел. На талант надеялся, а ушёл рано, страшно ушёл. А частушками, стихами народными – и жил, и зарабатывал, и от себя не добавлял, – так они и остались, непричёсанные. Он ушёл, а жизнь продолжилась.

Прибаутки, свадебные, дразнилки, городские песни. Афористичность, неожиданность рифм, образов и метафор... Это не сочинения классиков о пасхальном столе, порушенном аппетитами писателей; народные частушки и песни – глубоки, часто трагичны. Они «коряво» выстроены, но эта «корявость» лишь увеличивает их цену, подчёркивает их подлинность и естественность. Сбои ритма и рифмы – как соринки из родника с чистой ключевой водой – огрехи лишь подтверждают достоинства.

Вот как о частушке говорится в умной книге по фольклору: «…им присуща «неожиданность метафор и рифм, напевно-речитативный тип мелодики, импровизация на основе устойчивых музыкальных форм».

Вопреки всякому здравому смыслу принято считать официально, что частушка – сравнительно молода. Родилась будто бы в середине XIX века «в мужской среде» и наибольшее развитие получила после становления советской власти. Предшественниками её были игровые и плясовые песни, которые в народе называли «частыми».

Втолковывает нам «Википедия» (да можно ли верить ей?): «Первоначально частушку не признавали за художественный жанр народного творчества, считали, что она испортит и погубит народную песню. Резко по этому поводу высказывался Ф.И. Шаляпин. Даже и В.И. Белов в своей книге «Лад» приводит слова Ф.И.: «Что случилось с ним (с народом)? Что он песни забыл и запел эту частушку, эту удручающую, невыносимо бездарную пошлость? Это проклятая немецкая гармошка, которую с такой любовью держит под мышкой какой-нибудь рабочий в день отдыха? Этого объяснить не могу. Знаю только одно, что эта частушка – не песня, а соро́ка, и даже не натуральная, раскрашенная. А как хорошо пели!.. Пели в поле, на речке, в лесах, в избах, за лучиной...». (Да, во многом так, но не во всём прав Василий Иванович, но отгадка проста: не Ф.И. с его орга́ном голосовым да не с его статью «частить» да плясать. Масштаб шаляпинский не тот, крупноват. Оттого ему и обидно).

Пели долгие, хорошие русские песни, это правда. И как пели… Я и сам, хоть мальцом ещё был, помню, как переправлялся через Мокшу-реку на плоту в луга на косовицу. Тянули крепкую толстую проволоку. На плоту стояли телеги, иногда и немало народу, даже машины-грузовики. Но и тогда: на покос ли, с покоса ли, с заготовки дров, когда дело было сделано, или – с лугов переправлялись, – вдруг выскакивал какой-нибудь подвыпивший разухабистый мужик и, крепко топнув сапогом с подковкой в бревно плота (а тянули-переправлялись долго, Мо́кша была широка о ту пору), вдруг вскрикивал:

Оп-па! Асса́!

Половина – колбаса,

Остальное яйца!

Ему вторили, дурачась, бодрились уставшие и мужики, и бабы. На плоту и в клубе, на становище совхозном, да мало ли где – видел, слышал не раз самородные концерты, плясовые, хоровые. Кто знает, не сам ли отзвук – эти «концерты» – тоскующего сердца, не припев ли всё той же протяжной, зазывной, жалостливой, бесконечной русской песни, не «охвостья» ли её.

…А вот про то, как некие Полиграфы Полиграфовичи – типы, ожившие, увы, персонажи прозы того же М.А. Булгакова – «расшифровывая» частушку, так выставляли народный характер, как выгодно было только им, – про то нигде не прочитаешь. При Советской власти – утверждали эти деятели из агитпропа одно, сегодня – утверждают совсем другое, противоположное. При власти Советов они докладывали вовремя на «частушечников» из народа, зная наверняка, какую судьбу готовят они им, сказителям, своими докладами. А во времена звероватого нынешнего капитализма, пришедшего на смену развитому социализму, стали и сами они прославлять матерщину «как норму русского языка», поразительное свойство это – мимикрия хамелеонов…

Но и того мало: насаждая частушки «про политику», «про Сталина», о появлении которых прежде «стучали» в высокие кабинеты, – теперь облечённые полномочиями, типы эти, прилипалы «при культуре», стали пробовать, досочинять (и тем окончательно частушку убить, дискредитировать, изгадив её). «А что мудрёного, легко», – так им кажется. Да не тут-то было: они бездарны, не получается, запа́л не тот. Тогда – решили хоть оплевать частушки, наподобие того, как пытаются и сегодня оплевать идею социализма, оплевать достижения империи СССР. Цель же одна: целясь будто бы в коммунизм – метнуть камень так, чтобы попасть непременно в народ, попытаться «скомпрометировать» «страну проживания». И не в какой-нибудь народ «многонациональный», а именно угодить в русский народ, потому что «не идентифицируют» себя и судьбу с «этим народом». Полиграфы эти, начальники «подотделов», пристроившиеся «при культуре», ротастые, животастые, искорёженные бездельем, с нежными нерабочими руками – «болты болтают» едва ли не на каждом канале TV.

От этих «начподотделов» (была с семнадцатого года прошлого века и остаётся) угроза нешуточная, и не только богатым купцам да дворянам, а и рабочим, и крестьянам (вспомним ту же Хитровку

Л. Толстого, «дно» М. Горького…) И не по злобе́ ли, удручённые несправедливостью и классовой дисгармонией, пели с вызовом в ту пору нищие работяги, с «двойным» смыслом:

Эх, яблочко, моё спелое!

А вот барышня идёт, кожа белая.

Кожа белая, а шуба ценная,

Если дашь чаво, будешь целая!

Нет, пожалуй, не времена «социалистического реализма» – время рождения частушки. Раньше, гораздо раньше возникала она, – и понятно, что не а́бы как, а с едким юмором исполнялась: именно от беспросветной нищеты, от тоски по справедливости... По правде сермяжной всегда тоскует русское сердце, если закипает кровь при малейшей несправедливости – то вы русский, разумеется.

Горькая, саркастическая тараторка «под размер – частый» би́ла и тогда, бьёт и теперь нао́тмашь, – и кому-кому только не доставалось от частушки.

Всё становилось темой для народных припевок: война, измены и, конечно, любовь. Да ещё какая, чистая, горячая, нежная…

Балалаечка буни́т,

Пойду милого будить,

А если не добужусь,

На сонного нагляжусь!

«Буни́т, буни́т» балалаечка, а друг сердешный спит ввечеру, не сном, не духом не чает, что милая ждёт уже милого на посиделки. Ах, любовь, любовь… И ревность, и бедность (конечно, и в ту пору возникновения частушек – крайняя), и впоследствии, когда «политический зачёс милого – был как у Ворошилова». Но чаще, конечно, – о голоде, о нищете. И едва ли не весь Бунин, едва ли не весь Горький – о том же, и не только они, и не случайно. Лошадёнка – одна на три, на пять, иногда – на семь дворов одна, и это в селе, «безлошадные» хозяйства. Помню сам времена, когда выпросить лошадёнку у бригадира колхоза, совхоза было большой проблемой. Да что там, в семидесятых прошлого века соха, своя, частная, свойская – была наверняка разве что у кузнеца или крепкого хозяина, и чтобы взять её (выпросить) – и самогон с собой брали, и сальца, и с поклоном к хозяину

шли:

Бригадир, бригадир,

Лохматая шапка.

Кто бутылку поднесёт,

Тому и лошадка.

…Частушки были всякие, иные – даже выбивали слезу, иные смешили. И как только не называли частушку по великой беспредельной «Рассеюшке», вспомним: пригудки, припевки, страдания, сбирушки, прибаски, завлекаши, нескладёхи, скоморошина, тараторка, проходная, мотáни и страдания, и семёновны...

«Частушки зависят от их содержания, – строго напоминают исследователи-схоластики, фольклористы, – и по содержательности их – цитируются, группируются». Зная это, и привратники искусства-сочинительства, и близорукие исполнители сегодня, – сколько навыдумывали близнецов, призрачных и ломаных теней настоящих частушек. Этих двойников народным распевам: негодных, невкусных. Сколько бессмысленных, «ни о чём» частушек сложили в некие частушечные «песни о современности»: ни цвета, ни запаха, пошлость, а не песни, а ведь тоже и они, под частушку исполняются, слышим часто это озорное «ни о чём», вроде:

Ты морячка – я моряк,

Ты рыбачка – я рыбак.

Ты на суше, я на море,

Мы не встретимся никак.

Вот и всё «содержание», плоское, плоскостное, низкое, бескрылое. К какому «типу» отнести такую «частушку»? Как, на какие подгруппы поделить их, не придумаешь сразу, такие они бесталанные: поперёк торчат, мешают природной правде. Мелкотемье, безвкусица – вот что такое частушка от «интеллигенции», от «начподотделов» в «лепенька́х» и при галстуке-гаврилке. И при том, сколько истинно народных частушек свойских, всяких – выделено и любовно обозначено знающими людьми, классифицировано профессорами, филологами, влюблёнными в народ, фольклористами. Повторяю, «лирические», «плясовые», «страдания», «семёновны», «мотани»... – много.

Ах, Семёновна,

Сидит на лесенке,

Делать нечего,

Поёт песенки...

Это вступление, и дальше шли «семёновны» чередой, одна другой забавней. Тó ещё содержание, не в пример «морякам и морячкам». Тем более не от скуки – эти «семёновны» и «мотани», – не для славы и не для денег сложены, безымянные, всё о наболевшем; и не однообразны, и не пустопорожни по смыслу, пример:

Я Мотаню размотаю

И закину за поветь:

Перестань, моя Мотаня,

Перед Пасхою говеть!

И здесь всё понятно: дело молодое, накипело, натерпелся муж от постов строгих. Причина проста: «супрýжница», как говорили в деревне, – «строга». (И время явно отражено здесь, река жизни из двадцатых: свобода полов, «политика» троцких и внедряемая ими нелюбовь к церкви, и злая ирония). Взыграло ретиво́е, проникло и в частушку. И когда впомнишь то время и любовь, сравниваемую со «стаканом воды», и обязанности комсомолок перед комсомольцами, чтобы их не томить отказами, – то понятнее и частушка: она из времён, скорее всего, всякого рода троцких или хрущёвской поры. Несвойственна она морали русского. И, если оглянуться, впристаль присмотреться-прислушаться: как верно сказано и передано.

Постились на Руси крепко, особенно женщины. Были примером мужьям-мужикам в исполнении церковных правил; они зачастую и приводили, и вели в храм мужей: именно они, «белые платочки», деятельные в деле спасения собственной и, конечно, «мужней» души. Других, тех, которые в храм не вошли, которые проще (из мужиков), тех такая «ревность не по разуму» жены – раздражала нестерпимо. Отсюда, от поста, и частушка.

В деревне рязанской, в Смирновке, на Страстной зашёл в гости. Сестра троюродная по случаю моего приезда (хоть и родня дальняя, «седьмая вода на киселе») – выставила на стол пряники постные, квас на обрáте. Сама – пьёт чай пустой, жидкий и без сахара. На мою попытку подсластить ей чаёк отвечала так: «Да чтобы я с сахаром, да ещё на Страстной? Жди́тя, не дождётесь... Моего Христа распяли, а я буду сладенькое есть?!» Вот откуда они – и Мотани, и Семёновны, не на пустом месте появились, схвачены они, пропеты на гармонях, балалайках, а, главное, выстраданы.

Так о чём же песни-частушки? Всё об одном, всё о том же: о жизни, о любви. Границы между юмором-шуткой и печалью размыты, и распущены, как краски-акварельки, – и смешаны: один цвет в другой переходит, глазу и не заметить. Порой переливы фольклора – только слухом чутким, скорее, сердцем ощущаешь.

…Рассказывал в первой части своего исследования «Душа-частушка» – и надеюсь, удалось показать, как изнахратили, испортили русский дух канавушек-распевок; навыдумывали наносного, нелепого, сколько изменили, вне исторического контекста вывели, – словом, профанировали частушку бывшие партагитаторы «от культуры», пиджаки и галстуки, эти самые хамелеоны от политпропа. Они и прежде, при СССР, писали учебники и убеждали всех учащихся в истинности и единственно правильном пути марксизма (удивительная «непосредственность», а на деле – непоследовательность), теперь – они же строят «авторские» программы по теле-«Культуре» категорически поперёк своих же прошлых представлений. Им кажется, будто «ломают стереотипы», а на деле – опять-таки мимикрируют. Ведь и внедряют нецензурщину тоже неспроста, по умыслу.

Сколько их сегодня, тех, которые так и остались Шариковыми, в частности, и потому, что столько регалий для себя и друг на друга понавешали, понавыдумывали. Отказывались только (по анекдоту) от индийской награды, которая представляет из себя «в нос кольцо». Шариковы эти и теперь при должностях, именно что – Полиграфы Полиграфовичи. Вот так хитро́ об этой шариковщине пишет официальная пресса сегодня, да ещё и с пересолом: «Во многих частушках демонстрировалась общенародная доля здорового цинизма (!) по отношению ко всем пертурбациям в стране – в противовес навязываемой политической активности. Иногда в частушках отражались текущие новости. Некоторые частушки являлись моментальной реакцией на злободневные темы. В то же время в целях пропаганды издавались сборники «идеологически правильных» частушек. В 1990-е годы, после перестройки, появились частушки с использованием иностранных слов. С изменениями в стране изменились и темы для частушек, но основной темой по-прежнему остались взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Некоторые темы частушек запрещены цензурой. В предсоветскую эпоху к такой теме относилась религия. В эпоху СССР большинство частушек имело острую политическую или сексуальную направленность: многие частушки содержат ненормативную лексику». Ну не Полиграфы ли? Конечно, Полиграфы, ханжи и схоластики: «сексуальная направленность»!

Так, по их «здравомыслию», казённым клише да лекалам вместо слов, да с напором таким – мог единственно и исключительно высказаться умник-«ценитель слова», какой-нибудь знаток этикета. Эта псевдокультура от нынешних «докторов наук», теперь не то, что при оболганном СССР: сегодня доктора ли, доцента ли корочки получить несопоставимо легче стало. Ратуют теперь за пущее внедрение ненормативной лексики, за издание «словарей русского мата» (сварганенных какими-нибудь Т. Ахметовой или Ф. Ильясовым, или А. Пуцеро-Сарно (все явно «русские»!), – поразительно. Да и известный чиновник тот, высокопоставленный, тоже нерусский, конечно, «доктор искусствоведения». И сегодня – особенно непостижимо рвение и задор его: выхолостить и осквернить «присловие» народное, – тип этот как пример – их, заинтересованных в пустом эпатаже неких деятелей из «Роскультуры» в «авторской программе» «Агóра» (кстати, название, одноимённое с небезызвестной некогда конторой, признанной иноагентом) настаивает: «Без мата нет русского языка» (из выступления на телеканале «Культура»!).

…Многие, особенно из молодых, теперь и не ведают: кто таков этот оратор, телеведущий, этот «мудрец» мира сего, умник сего века. Он и прежде «вот так держал, каждая собака знала», особенно с 90-х, и теперь ещё, невзирая на перемены, не сходит с экрана. Сумел он, по его собственному выражению, «подвинуть культуру на панель» и подвигает прилежно, методично. «Тяжеловес» этот продрался к «рычагам» и «противовесам» со товарищи, имена которых и теперь на слуху, хоть многие и отошли в мир иной. Теперь – от этой его «подвижки» на панель – страдает едва ли не каждый, и не только книгочей, а и театральный зритель. С его же подачи – уходят в печать стишата совершенно беспомощные, но несметно премиальные. Оттого, что стишата эти матерной бранью насыщены и пропитаны похлеще любой, самой забористой частушки. (От «медиаторов», продвинутых протеже, нет отбоя. Программу «Агора» продолжают раскручивать, и мир пуще продолжает пылать, пропитанный ядовитой толерантностью, точно тряпка керосином).

И как же малосущественны, скучны представления этой самой серой «тусовки» и чаще – даже прямо вредны. Тема, например, такова: «Культурная революция», «нужна ли маркировка книгам 12, 16 и старше» (в зависимости от присутствия в книге «откровенных сцен», нецензурной лексики и проч., и проч.). «Эксперты» и говорящие головы «на голубом глазу» в его программах – тоже все и сплошь либеральных взглядов. Вывод озвучивает сам «модератор», как принято теперь именовать ведущего в «лёгком лексиконе» его либеральной «тусовки». Резолюцию от них – тоже несложно предугадать: «конечно же, не следует ограничивать молодёжь» (от матерщины). «Медиатор» «культурной революции», вожак, «Агора» и проч. – предсказуемый «лейбл», «марка», некий «водяной знак». Ведь всё и так понятно: «…заботиться о нравственности молодого поколения? – А зачем? Вырастут, всё сами поймут». Хочется спросить: правда? Любому, кто увидит сию передачу, тотчас ясно: ни в коем случае не нужны ограничения для молодёжи. Да и саму нравственность долой, ибо и нравственность, и мораль – суть предрассудки. Даже странно, как существовала Россия до 90-х (страшно сказать!) без словарей по матерному лаю и таких вот программ. Но существовала же. Давным-давно скомпрометировала себя недоумённая фигура «начподотдела» от «Минкультуры».

Как только ни называли ведущего-модератора, каких только терминов и силлогизмов профессионализму его и (синонимов) не слышали мы в его адрес (а воз и ныне там, ничего не меняется). Эпитеты о названном телеведущем в печати: «и пусто-, и гнуто…», «суеслов», и «фарисей», и «пустослов», «солгатель», «сплетник», «таранта», «звякало», «лицемер», «тартюф», «иезуит»… – и не перечесть – «.. а Васька слушает, да ест». И был, и есть, и остаётся, «непотопляемый» поплавок… Влияние на публику этой мудрёной медийной фигуры – давно утрачено, и всё же от едкого дыма и ядовитых миазмов от подобного рода передач теснит грудь и туманит сознание, – миазмы свалки подзаборной с TV – продолжают пылить и дымить. Тарахтеть, как колёса ветхой телеги по неезженой сельской дороге. Задохнуться от таких трансляций по TV, если молод, легче лёгкого. Телешоу сомнительные разрекламированы всячески, – обстановка в нашей «культур-мультур» такова, что частушка любая по сравнению с ними – кристальной чистоты. А были (помню) и иные времена, и многие слышали от сего «господина» и такое: «…культура – это система табу, а искусство – это система преодоления табу» (вот как!). И говорил так не кто-нибудь, а бывший заштатный министр культуры РФ, доктор искусствоведения, профессор государственного гуманитарного университета и Российской академии театрального искусства… (и т.д. и т. п., и не стыдно!). А вот как характеризует загадочную сию фигуру журнал «Профиль»: «Среди членов кабинета министров непревзойдённый виртуоз мата» (о том же персонаже, насаждающем «культуру»). И результат: шестнадцать лет за государственные деньги, понятно, что немалые, вёл он ток-шоу по темам: «Утечка мозгов полезна для России», или: «Беспризорность – это плата за свободу!», каков «делец»?! Не для привлечения ли внимания – такие темы, и не боится, а ведь что греха таить, и под судом ходил. Сказать о нём частушкой можно так:

Была девка – все любили,

Стала баба – все забыли.

Забыть-то забыли, да впиявленность его в процессы от культуры, литературы, особенно в театральный репертуар – позволяет и ему, и многим полиграфам и по сей день: и жить с избытком, на кормлении из казны народной, и лоббировать при том премии за вирши с матерщиной. И себя любимого награждать, и «своих» (просится слово: подельников), и весьма, впрочем, успешно. «Подсказывает» он нам, грешным, что, как и что потребно. А себе подобным, нужным людям, «нужникам» – что именно и как именно им следует делать и говорить. Умеют они и опытно, и настырно уговаривать, и благополучно убеждать, и в свою пользу обращать (небескорыстно, конечно). И никак не выгонят их, этих полиграфов: их в дверь, они – в окно. «Хуцпа» – называют всуе освоенный ими приём. Учат хуцпа – с пелёнок. Но не только хуцпа тут, конечно. Нечто бо́льшее, тайное, значительное. Не исключено, что конспирологическое нечто.

Культура при них (и с их вмешательством в русскую культуру) – стала одномерна, сугубо материальна, «матерна»; скрывается сия «культура» за премудрыми излияниями и «фигурами» речи, составленными из слов, богемно трескучих, как детская погремушка. Полиграфы разоделись в европейское да американское и внешне выглядят точь-в-точь, как люди (на деле – они, быть может, и не люди вовсе, а «звания», «влияния», мало чем подкреплённые). Они – умельцы на пустом месте нашуметь, намутить воды, «сделать гешефт» по-лёгкому. Они несказанно и неисчислимо успешны (материально), «умники» эти. Ругают дураков-простецов из народа (которые, на их взгляд, не умеют даже и просто купить звания и чины), навязывают нам всё ту же иноземную «толерантность», «терпимость», лояльность, «непротивленчество», покорность и послушливость Западу. И при том, что сами-то «сало русское едят» (С. Михалков).

Так что́ же такое – эти «революции культурные» (тавтология, оскопляющая культуру одним названием даже), навязанные нам с их подачи, и назначенцы от них же в чинах, и иные? Что же такое, это выбранное вышеупомянутыми чиновниками загадочно-таинственное, непонятное, непривычное уху: «Агора»? (Названная так передача). Что это? Приём? Фигура речи? Рыночная площадь в Греции? Или просто ветер базарный ради прибытка в собственный карман, залётный на программе «Культура»?

Пытаешься слушать порой, и не получается хоть сколь-нибудь заинтересоваться: базар – он базар и есть, так безответственно спорны, нудны эти собрания «греческие» на русских теле-площадях. И – собственно говоря – к чему? Где Греция, а где – Россия, что общего? Неужели нельзя просто, доходчиво, по-русски хотя бы назвать телепередачу, – привычка выпячиваться на пустом месте? Или всё-таки – намеренное созвучие с «иноагентом Агора», в пику подслеповатому правительству? Похоже, тут игра на грани, некий оппортунизм. Даже бравада. И говорить о себе, любимых, единственно через показуху – этакое резонёрство стало смыслом их жизни. О чём бы (включая сюда и культуру) ни начал говорить такой начподотдела, – он станет говорить единственно о себе.

Что они, собственно, доносят до собранной ими публики, до зрителя, эти новоявленные «агоря́не»? Вот она, эта «особенность» сих чиновников «от культуры», помним их «творчество», не забыли. Это теперь они «переобулись в воздухе», а внутри – суть всё те же, повторю: агитаторы от «политпропа»:

Знаем Ленина заветы:

Кулаки, попы – наш враг.

Призовёт их всех к ответу

Большевистский красный флаг.

Теле-председатели от «Госкультуры», имея (повторяю) и степени научные, и награды, – «описа́лись», обмишулились: двигали («случайно» ли?) – «тему» на обсуждение: «Русский фашизм страшнее немецкого» – (и опять-таки, безнаказанно), ведь было. А страна, видно невооружённым взглядом, – вот-вот снова схлестнётся с фашизмом самым настоящим, и в Европе, и на Украине даже! И всё им сходит с рук. И это поразительно. Послушаем замечательного критика, мыслителя М.П. Лобанова, фронтовика, пехотинца, орденоносца, воевавшего против нацизма в 43-м, из его книги «Твердыня Духа» (изд. О. Платонова; серия «Институт русской цивилизации», Москва 2010 год, из интервью – стр. 818-819): «… «А как вы относитесь к увлечению некоторой части молодежи символикой, которая в демпечати именуется нацистской? – «Сейчас много пишут об этой символике как о зловещей опасности для России. Новый министр юстиции Крашенинников объявил, что готовится закон о её запрещении, как и о запрете фашистской литературы. Мэр Москвы Лужков 22 июня излил по телевидению негодование в адрес «мерзавцев», которые «увиливают от наказания»». Резюме Лобанова: «Во всем этом видится некий отвлекающий маневр. Даже единомышленник «демократов» Солженицын в своей книге «Россия в обвале» признает, что клеймо «русского фашизма» «действует как успешный приём, чтобы сбить, заткнуть оппонента, навлечь на него репрессии». История с «символикой» раздувается так же, как в свое время вокруг бутафорской «Памяти». Сколько и у нас, и за рубежом было шума о ней как об угрозе «демократии»! А кончилось чем? Руководитель «Памяти» Васильев полностью поддержал Ельцина... Нет, не призрачная, а подлинная угроза для государства и народа совсем в другом!»». В чём же угроза? Продолжим наши размышления…

…«Аго́ра» – казалось бы, уже осторожней название, чтоб не смущать читателя и зрителя, но – и чтобы, всё же, – знак «своим» подавать, своей «тусовке» (а это главное); тихой сапой, с неким «ироническим подтекстом» – показывать и подсказывать всеприсутствие именно своё, а вот-де не бойтесь, с вами такие начподотдела, что всегда отстоят вас: и за любые книги, самые нелепые высказывания против государствообразующей нации, и за телепрограммы пустые и гнусные, и за театральные постановки, неотличимые от идеологических диверсий, – отстоим, не дрейфь. Задача их: с регулярной настойчивостью подтверждать влияние и ловить момент, чтобы в своё время где-то заострить, где-то подсусолить. И вот, единственно, в ногу со временем менять окрас на новый, – этакий «маскхалат» убеждений. Поменяли ли «Полиграфы» булгаковские полюса (эти начальники по очистке)? Нет, и по сей день. Из «подотделов» – подались они «в культуру», конечно, не без протекций. Подтягивают тех, через кого заявляться могут: подобное к подобному, – мошну набивать. А где денежно сегодня вариться «при культуре»? На телевидении, конечно. Выгоднее, чем кино снимать, «продюсерствовать». И видим мы: многие именно и только там (из них), где большие деньги вертятся. Ни в цехах, ни на крышах с лопатами з зимой, ни на цементных заводах в грузчиках их не найдёте, не ищите.

«Аго́ра», напомню, это площадь в древнегреческих полисах. Место обсуждаемых собраний. «Иногда по периметру Агоры возводились статуи. (Чего-чего, а «статуй» хватает и на программах, даже и подмостках телестудии «Культура»). Названный начальник из подотдела по культуре – мог бы позволить себе и множество гипсовых «статуй» на сцене TV поставить. (В подтверждение той идеи хотя бы, что необходима им и их сообщникам в так называемой культуре – идея свободы-базара, точнее говоря – безыдейность).

Читаем далее в энциклопедии: часто «Агора» являлась административным центром города (вон оно что!). Претензия понятна. Кроме того, «…на Агоре публично выставлялось действующее законодательство полиса, высеченные в камне важнейшие декреты и прочие официальные постановления». И далее: «Для контроля соблюдения порядка на площади назначались специальные должностные лица – агорано́мы (метрономы, обязанностью которых было следить за правильностью употребляемых мер), ситофилаки (наблюдавшие за хлебной торговлей), и др.». Теперь многое прояснилось. Нас, почвенников, тех ратаев, которые по борозде ходят за плугом, – не пускают и не пустят на эту самую Агору ни под каким видом. Побеседовать там способны будто бы только агораномы (агрономы) да ситофилаки, их туда и собирают (своих). Это всё те же «прорабы перестройки», «дети бровастого Яковлева» – архитектора перестройки, и отпрыски их. «Умники», мудрецы мира сего – они уводят от корней, от русских песен, частушек, от хороводов – в чужую и далёкую Грецию, в Европу или в Америку, – эти попугаи, перепевающие голоса с Запада. Помнится, Шукшин спародировал в фильме «Калина красная», дал «лубок» «под русский хоровод» в фильме: малорослый, в русской косоворотке солист и плясун, в захудалом третьеразрядном сельском ДК с платочком в руке – руководил и вёл программу, и удерживал зал. Теперь даже и тот лубок, и он – потерян начисто. Но лубок этот русской песни и танца – был позолоченным, пусть иногда и сусального золота, а был всё-таки интересен. Теперь только понимаем, поняли, и до́рого стало. Всё по той же пословице: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». И в наше время – ни к чему отрекаться от фольклора, тем более от частушек. Что же грядёт, что «подтягивают» нам «начальники подотделов» в виде «культурных революций» да «агор»?.. Вполне понятно. Конечно, частушка вовсе не то, что «бывальщина», и не то, что ходячие изустно песни «с перцем», не стародавние дворянские шутки, в том числе – и в барковском духе. Не о том речь: во всём нужна мера и такт. Растиражированные в «Инете» В. Качаловым, А. Звездиным-Северным, эти «изделия» были в своё время необычайно популярны, хоть в Советскую пору и не было статьи за матерные песни в У.К., за такие «шлягеры» в стихах и в прозе, но преследования были, просто вменяли иное, а, по сути, сажали за то, что «шансонье» «мельчили» публику, портили нравы. Существовали гласные и негласные запреты и способы притеснения для отщепенцев-похабников. Кстати, «смотрящими» по подсудности за такие «творения» были в основном они же, полиграфы-полиграфовичи. Даже у Василия Качалова звучат так называемые поэмы, песни «скабрезного» содержания. Частушка же, как это ни странно, не противостоит и вовсе даже не мешает (как полагал В.И. Белов) истинной душевной песне, просто они параллельны, не соприкасаются. Они разные, многоразличные.

И вот вместо песен русских, того же (хотя бы!) лубка – разбор (в том числе и на канале «Культура», единственной просветительской программе!) – гнусного, гнутого мата (вспомним всё тот же «Профиль»). Тут нам и Игоря Губермана припомнят с его «гариками», и Михаила Танича с его «блатняком». И – вот диво дивное – даже и Кремлёвские залы с «перестроек» выделяют им, и даже награждают (за «блатняк»?) теперь орденами, даже званиями и регалиями, и за «защитников отечества» почитают. Кто же водит рукой награждающих – уж не Полиграф ли Полиграфович? Многих так и наградили, и ясно любому и каждому, – всё не тех чествовали, которых бы следовало. Настоящее – и театр, и книги – втуне и сегодня. Так же, как и те, кто охранял, собирал, воскрешал частушку, – многие из них так и остались в неизвестности.

И всё же почему все эти «Провы Фомичи», «Кузьмичи», куплеты и эпиграммы «с картинками» так необыкновенно легко запоминаются? Есть ли и впрямь здесь какая-то сермяжная правда – от «агорцев», этих аграриев от «культуры», засадивших почву соевыми гибридами и осыпавших поле культуры гербицидами? В самом деле, слово обращено к сердцу читателя, и оно дорого: слово-образ, слово-представление, мудрое и опытное. Матерная же брань, озвученная, а тем более выложенная на листе, – напрямую обращается к чувству, минуя сердечные вехи. То есть, именно и только – к страсти обращается. А страстями управляет – известно кто...

Но частушка народная, если она истинно народная, всегда обходит зигзаги страстей: юмор и душа – вот верные признаки хорошей умной частушки, за то и любит её народ.

Если упрекнут за порицание «свободы выражаться безоглядно», если возразят, что-де и переложения поэм, в том числе и «Евгения Онегина», и вирши «под Есенина» с матерком – тоже, верно, сочиняли поэты не бездарные, а, может быть, и с настоящим талантом, «с огоньком», с чувством, органически им присущим, которого, кажется, не сыскать и подменить невозможно (ничем иным, никакими другими дубликатами, а только – вот этими, пришедшими «поневоле» нынче в нашу культуру шелопутными полиграфами), – заменить разве вот единственно что – долгими пустыми речами по «агорам» за мзду и поблажки.

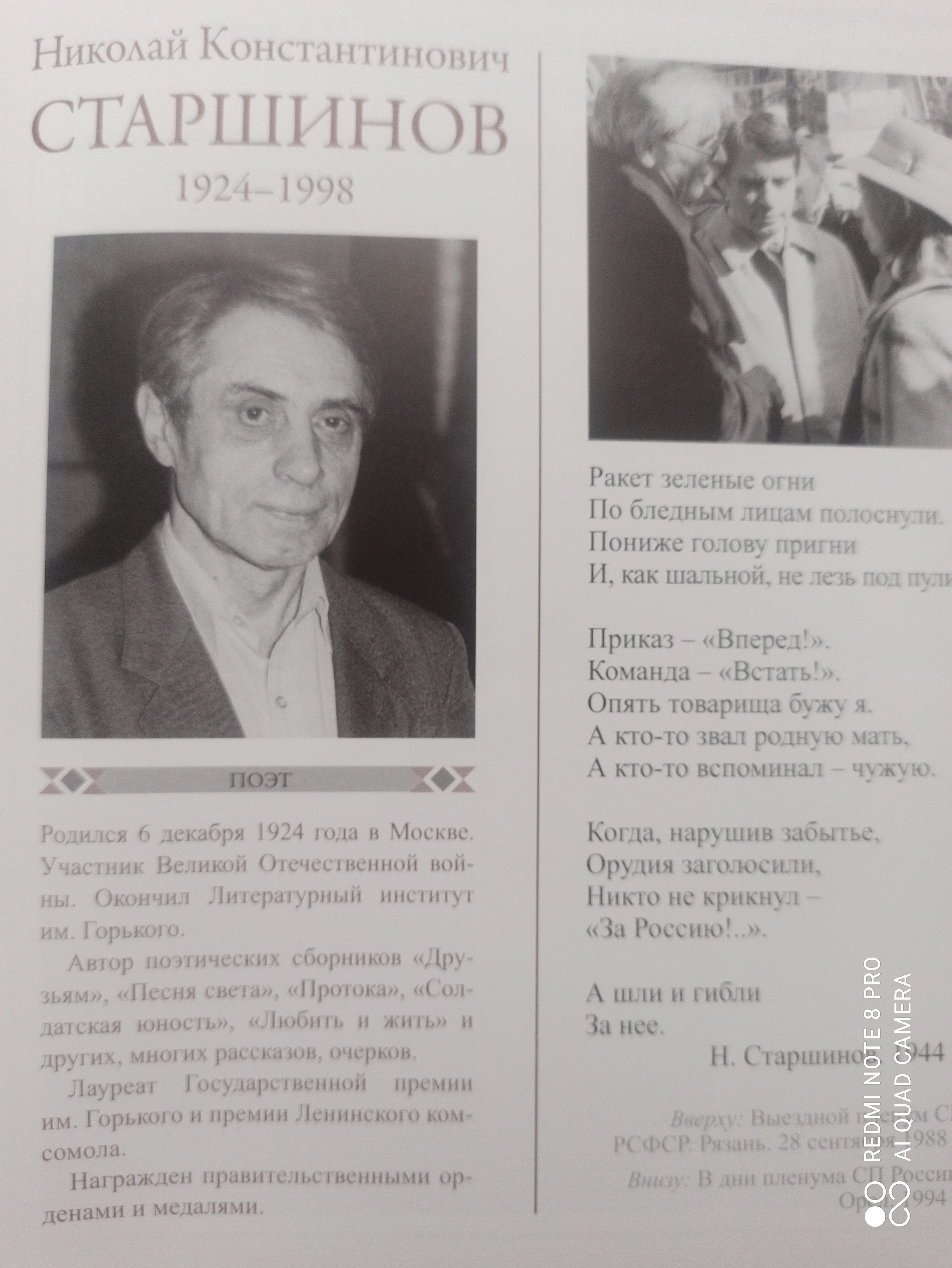

Помню: не однажды приходил я по приглашению Николая Старшинова в его Безбожный переулок (тогда могли и так назвать! Теперь – Протопоповский) – поговорить о русской частушке. Фронтовик-частушечник, – он помнил их бесчисленное множество. Пел, наигрывал негромко на гармонике в квартире своей – частушки «от работниц колбасного цеха» и частушки о тёщах. Выпить рюмку – он отказывался наотрез, да это было бы и лишним, а курил часто и наспех, глубоко затягиваясь и с дымом, выдыхаемым изо рта и из ноздрей одновременно, как Змей Горыныч. И петь хватался тотчас, если вдруг вспоминал новую. Помню и сегодня эти незабываемые трезвые спектакли Н. Старшинова. Иногда он морщился от боли в ноге (ранен был на фронте в Великую Отечественную) – и при нашем споре – иногда вдруг постанывал. Курить ему и по ранению запрещали врачи, но отстать от этой привычки – ну, никак не получалось. Кашляя в дыму, что «стоял коромыслом», щурясь то ли от боли в ноге, то ли от дыма сигареты, и всё же глубоко, до дна лёгких затягиваясь в перерывах между беседой и частушкой, пел он под гармонь и балагурил.

Гармоника была старенькая, двухрядная «венка» ручной работы с двенадцатью басовыми кнопками на левой корпусной клавиатуре, с потёртыми расхлябанными ремнями, видавшая виды, на правой – с изразцом-вензелем. Частушки были с едким юморком, самые забористые порой. Годы те были трудные, девяностые. Сам гармонист был невысок, с тёмными пятнами на смуглом лице, на скулах. Хотелось (не однажды) в те трудные годы «упрекнуть времена», «которые не выбирают»… Полагаю, что он ответил бы так: «…Или нечего есть-обуть-одеть – а, студент? (я был тогда студентом Литинститута) В санатории живёшь. Я такое видывал, в штыковые ходил...» Так, пожалуй, и было бы.

Старшее наше фронтовое поколение – видело и пережило многое, понимало больше, чем мы, «студенты прохладной жизни», в ту пору. Но и обидней и тяжелей им было, конечно, чем нам. И здесь тоже всё понятно: и возраст, и жизнь, вся, до старости, прошла для и ради страны, для родины.

Иногда дверь в комнату открывалась, супруга ласково напоминала нам, чтобы потише шумели: «Нико-ла-аша!..»… Он тотчас спохватывался и торопился прощаться. Супруга, тоже жуково-чёрная, смуглая, не старая ещё женщина редкой красоты, такта и обаяния, с непритворной кротостью смотрела, как я поспешно собираюсь на выход. Обида за прерванную беседу? Что до обиды – то не было её никогда.

Шёл я в одиночестве к метро от Безбожного переулка, от его дома – к метро «Проспект Мира», вспоминал его стихотворения. Особенно стихи военных лет. Последних лет, как оказалось. Стихотворение «Ванька мокрый», «А мне теперь всего желанней...» и другие. И всё же поторопился он напечатать три томика частушек в издательстве «Столица» в Москве, что обреталось недалеко от Нового Арбата, – он всегда жалел, что частушки «как они есть» тоже попали в сборники. Переживал и сомневался (в отличие от всё тех же ни в чём не сомневающихся ведущих телепередач), горевал даже и о том, что позволил себе сгоряча и наспех напечатать частушки «с картинками» (всю оставшуюся жизнь стыдился мата).

– Знаешь, какие мне письма пишут, как упрекают: «Как Вы, фронтовик, могли такое?..» – Да я и сам всё понимаю, но сделанного не вернёшь. Мóрок какой-то, задурили «свободой». Это хорошо, что в твоих папках, Василий, нет частушек и стихотворений похабных. Молодец, этого и держись. Русский народ скромен, застенчив. Народ не стоит превозносить особенно, но и позволять инородцам принижать его, народа, достоинства – не позволяй никогда, тебе ещё жить…

– Застенчив? Народ? – пытался противоречить я. – А Астафьев? Не с матом пишет? На День Победы – один, в тайге, сам с собой наедине. И с какой обидой – на мир Божий, на жизнь, на людей… А повесть его, та, где на вилы поднимают... К плахе прикалывают.

Сказал – и осёкся. Речь-то шла у нас о частушках.

«Есть и частушки такие, что – «как на вилы», так они остры», – всё ещё прищуриваясь от дыма сигареты, шутил Старшинóв.

Такова правда. А на тот момент «перестроечно-революционный», может быть, и его самого, фронтовика Старшинова, – время 90-х как на вилах поднимало. Ему не легче было, конечно же, тяжелее, чем нам, молодым. (То, за что воевал во спасение страны, ради которой голодал и работал, – едва ли не всё порушено «перестройками с ускорением»). И возраст, болезни... Или не болело сердце у него по погибшей добровольно (первой) супруге, Ю. Друниной, не вынесшей горбачёвских «перемен», и по друзьям-фронтовикам, – он, несомненно, сознавал вполне, как именно и каким методом начиналась уже тогда в Москве и во всей России разруха, и к чему она приведёт... Власть уже и в ту пору давнюю захватили, и это было тоже понятно, – «полиграфы» новоявленные булгаковские. С их выпячиванием своих собственных интересов и пристрастий, с их выдрючиваньем смешным, как модный лейбл на огородном пугале, – этих облачившихся в костюмы импортные начподотделов. Единственной отдушиной, быть может, на тот момент были Старшинову – эти русские частушки, их игра, их мозаика.

…Читать или не читать народные частушки – дело каждого в отдельности. В том же издательстве «Столица» – приличном, казалось бы, вполне издательстве – услышал через несколько дней и сам: «Знаешь, выпустили Баркова – нарасхват. Словарь матерных слов – нарасхват. Истинно: мы о народе нашем ничего не знаем». – «Вот времена настали: «Луку Мудищева» напечатали и памятник ему, Луке этому самому, пытались поставить, да ещё и в Питере самом...».

Думал и сам я тогда: этот Лука – удачно и цепко схваченный тип дворянина некоего периода разложения. Или не так? (Так задурили голову в ту пору новоявленной «свободы», нарочно мешая её со вседозволенностью по двум, давно известным принципам: «Разнуздать, чтобы взнуздать» и «Разделяй и властвуй»...) Тот же Толстой-«Американец», троюродный дядюшка Льва Николаевича, – разве не подошёл бы он под этот тип Луки? Вполне. Да и он ли один. А – тип: «Пров Фомич» именно как тип был выведен и показан гораздо раньше. И всё же памятник где-нибудь на Фонтанке или на Литейном Прову Фомичу (как поставлен был «Чижику-Пыжику») – явно лишнее. Но почему же образованному современному поэту не знать хотя бы наугад и этот «образчик» изделия бездельника и бабника? Образ – то́т ещё…Да и сегодня типажей таких – пруд пруди.

И вот покупаются нынче родословные, становятся новоиспечёнными дворянами-ряжеными (многие – по поддельным метрикам, конечно) – разве не доказательство того, что мы, слушатели-зрители, и были, и остаёмся во власти – всё тех же «провов фомичей», пусть и переодетых в модные «эксклюзивные» облачения культуртрегеров. Многие «не замечают», «не понимают», не желают понимать, что «элита» теперешняя – во многом не та, что прежде была. И появится ли вообще эта самая элита, хотя бы лет через сто – тоже вопрос непраздный. И защищает нас пока, может быть, и сиротливая, озорная и милостивая русская частушка, русская простота, отходчивость и незлопамятность. Спели, сплясали, «душу отвели», и на том забылось, кажется, всё бесплодное, немощно-ироничное, навязчиво-агрессивное и разрушительное в современном «культурном процессе». Испарилась из памяти и «Агора», и вся эта «нигилятина» вместе с ней. Защищает нас добрый юмор и сердечность частушки, которая – суть «душа народа».

Полную версию можно читать по ссылке в книге В.В. Килякова «Ищу следы невидимые»

Фотографии из «Русского альбома» А.В. Пантелеева