Ровно 100 лет назад, 10/23 октября 1915 года в день тезоименитства сына Императора Николая II ‒ Великого князя Алексея Николаевича в главной императорской резиденции ‒ в Зимнем дворце в Петрограде был открыт госпиталь, названный в честь Цесаревича.

Острая нехватка лазаретов для раненных воинов Русской армии привела к тому, что открывать новые госпитали приходилось в помещениях государственных и общественных организаций, ресторанов, частных домов. Не были исключением и царские резиденции, включая и главную из них ‒ Зимний дворец. По решению Царской семьи в августе 1915 года началось оборудование части помещений дворца под нужды госпиталя, а уже 10 октября того же года лазарет, получивший имя наследника престола, был освящен и начал функционировать по назначению.

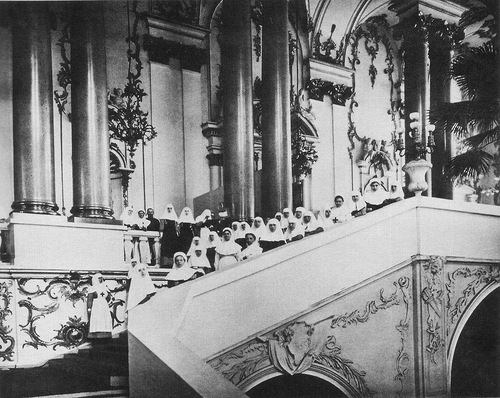

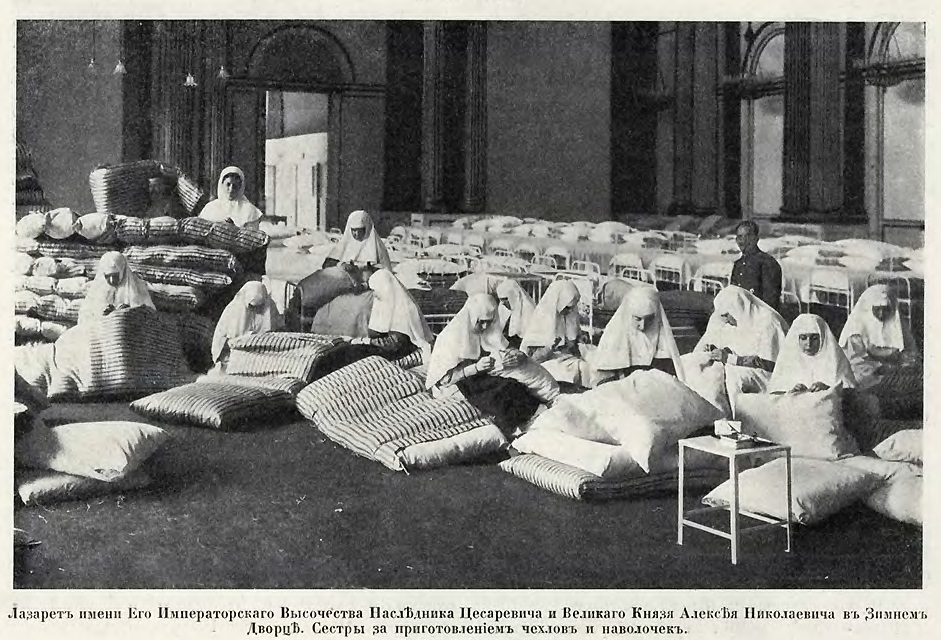

Это было беспрецедентным событием ‒ впервые в истории императорской России в парадных залах Зимнего дворца заработал госпиталь, созданный для низших чинов Русской армии. Под госпитальные нужды отдали Аванзал, Восточную галерею, большую часть Фельдмаршальского зала, Гербовый, Пикетный, Александровский и Николаевский залы. Петровский зал стал послеоперационной палатой и помещением для дежурных врачей; в Фельдмаршальском и Колонном залах располагались перевязочные; на хорах Николаевского зала и Аванзала разместили санитаров, в жилых апартаментах ‒ сестер милосердия. В галерее 1812 года поместили белье и предметы, необходимые для ухода за раненными, здесь же был расположен и рентгеновский кабинет. В Зимнем саду и Иорданском подъезде находились ванные и душевые. На Главной лестнице дворца разместились канцелярия, приемная, кабинет главврача, а в вестибюле ‒ столовая.

«Раненные воины поступают во Дворец с набережной Невы с Иорданской лестницы, ‒ сообщал журнал "Нива". ‒ Часть вестибюля этого подъезда приспособлена под приемную и сортировочную. Отсюда раненые и больные направляются в так называемый посольский подъезд, где устроены ванны. Затем больные и раненые по главной Иорданской лестнице направляются в верхние помещения. Для тяжелораненых и труднобольных имеется подъемная машина».

Перед открытием госпиталя пришлось проделать большую работу ‒ провести в залы канализацию и водопровод, устроить дымоходы; убрать вещи, представляющие историческую ценность, постелить на пол линолеум и подложить деревянные подставки под ножки кроватей и столов для защиты роскошного паркета, затянуть белым коленкором стены, закрыть деревом скульптуры, гербы и канделябры. «Все картины, ценности большею частью оставлены на своих местах и затянуты лишь белым полотном, ‒ отмечало одно из дореволюционных изданий. ‒ Со стен сняты лишь золотые и серебряные блюда, которые подносились русским Царям. Фигуры, которые имеются в подъезде, закрыты специальными деревянными щитами. Такими же щитами закрыты и некоторые драгоценные картины».

Персонал госпиталя составляли главный врач, 34 врача (преимущественно хирурги), 50 сестер милосердия, 120 санитаров, 26 человек хозяйственного персонала и 10 служащих канцелярии. Главным врачом госпиталя был А.А.Рутковский, но фактически его возглавлял лейб-медик А.К.Вальтер. Среди врачей были такие первоклассные специалисты как главный хирург Н.Н.Петров ‒ основатель отечественной онкологии, в будущем ‒ академик, лауреат Сталинской и Ленинской премий, Герой Социалистического Труда и выдающийся нейрохирург А.Г.Молотков. Госпиталь был оборудован по последнему слову науки и техники, в его стенах делали уникальные на тот момент операции, в том числе и по сшиванию нервов.

Пациентами госпиталя могли стать только тяжелораненые солдаты. «Потому число лежачих было очень велико, составляло в среднем 85-90%, ‒ вспоминала работавшая в госпитале сестрой милосердия Н.В.Галанина. ‒ Когда они начинали поправляться и ходить, их переводили в другие лечебные заведения, а их места снова занимали раненые в тяжелом состоянии». Солдат размещали соответственно ранениям: «Так, в Николаевском зале, вмещавшем 200 коек, поставленных прямоугольниками в 4 ряда перпендикулярно к Неве, лежали раненные в голову (отдельно - в череп, глаза, уши, челюсти); раненные в горло и грудную клетку. А также очень тяжелые больные "позвоночники"». В Восточной галерее лежали раненые в конечности; в Гербовом зале ‒ солдаты с ранениями в брюшную полость, бедро и тазобедренный сустав; Александровский зал предназначался для раненных в плечо и спину; самых тяжелораненых укладывали в Петровском зале и отгораживали ширмами. Всего в госпитале одновременно могли проходить лечение 1000 военнослужащих.

Пожалуй единственным недостатком этого во всех отношениях показательного госпиталя было то, что он стал местом регулярных посещений именитыми гостями. Как вспоминала сестре милосердия Галанина, «их было очень много: и "высочайших" ‒ членов Императорской фамилии, и разных знатных иностранцев (запомнились король румынский, японский принц Кан-Ин, эмир Бухарский и другие); и просто "высоких" ‒ высокопоставленных русских чиновников; и бесконечных иностранных делегаций Красного Креста - французских, бельгийских, английских, голландских и проч. и проч.».

Госпиталь в Зимнем дворце просуществовал до прихода к власти большевиков. Как вспоминала Н.В.Галанина, на следующий день после штурма на когда-то образцовые залы стало страшно смотреть: все было перевернуто вверх дном, кругом грязь, сломанные столы и стулья, брошенное оружие... 27 октября раненых стали отправлять в другие лазареты, а 28 октября 1917 года госпиталь был расформирован.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук