100 лет назад, 27 августа / 9 сентября 1915 года были проведены первые ходовые испытания внушительной боевой бронированной машины, созданной русским конструктором Николаем Лебеденко, удостоенной прозвища «Царь-танка». Но, к сожалению, как и Царь-пушка, и Царь-колокол это грандиозное по масштабу сооружение, оказалось совершенно бесполезным на практике...

Работы над созданием боевых бронированных машин, которые обладали бы высокой проходимостью, начались в России еще в 1914 году. Почетное имя «первого русского танка» заслужил вездеход, созданный летом 1915 года инженером Александром Пороховщиковым. Однако испытания этой боевой машины выявили существенные недостатки конструкции, которые так и не позволили данному изобретению, в основе которого было заложено немало оригинальных идей, стать собственно танком.

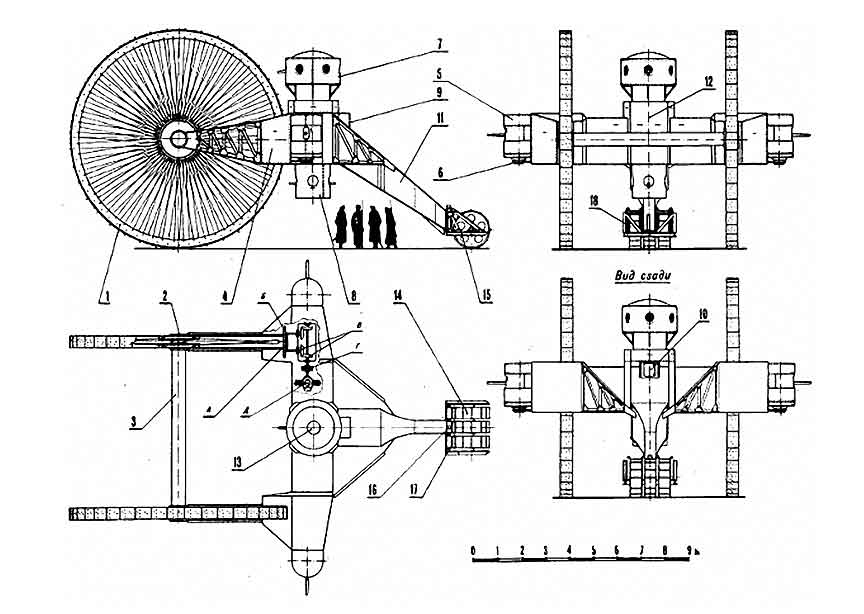

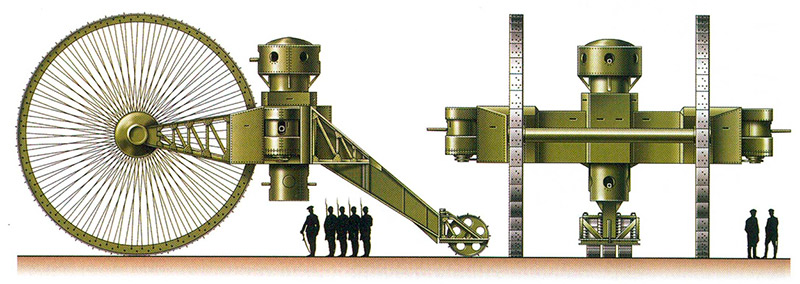

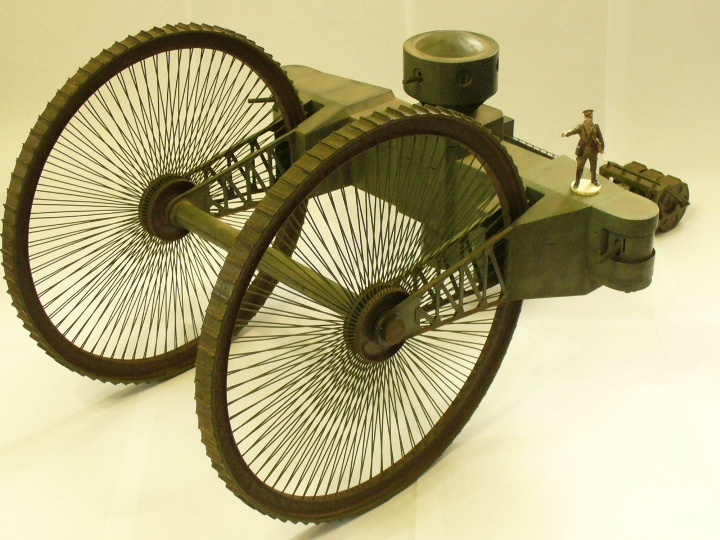

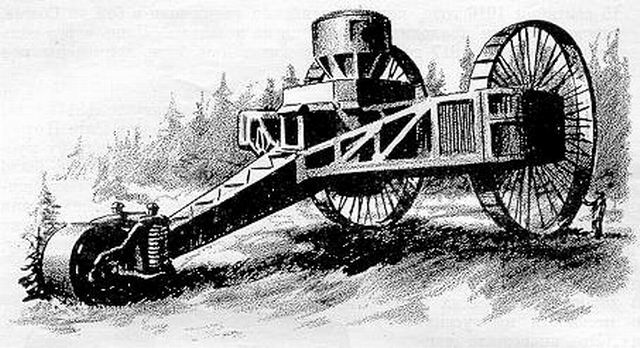

Проект танка Николая Лебеденко отличался от вездехода Пороховщикова гораздо большей амбициозностью и оригинальностью. Отказавшись от гусениц, Лебеденко решил добиться высокой проходимости своей машины за счет колес большого диаметра (на эту идею его натолкнули среднеазиатские повозки-арбы, с легкостью преодолевающие канавы и ухабы), в результате чего его танк сильно походил на огромный орудийный лафет. Передние спицевые колеса танка имели диаметр около 9 метров, чтобы легко преодолевать вражеские окопы, рвы и вертикальные стенки. Задний каток состоявший из трех роликов диаметром 1,5 метра, являлся ведущим. Особенность машины заключалась в том, что от мощного двигателя вращение передавалось на два автомобильных колеса, плотно прижатых к ведущему колесу машины. Благодаря трению автомобильные колеса с резиновыми шинами приводили во вращение ведущее колесо.

Корпус танка имел ширину 12 метров, верхняя пулеметная рубка была поднята на 8 метров над землей, на выступающих за плоскости колес боковых точках корпуса были спроектированы спонсоны с пулеметами (как вариант ‒ с пушками), по одному с каждой стороны. Дополнительную пулеметную башню планировалось установить под высоким днищем танка. Проектная скорость этой огромной боевой машины составляла 16,8 км/ч. (28 метров в минуту), запас хода - порядка 60 км. По проекту бронирование корпуса составляло 5-7 мм, башен - по 8 мм.

В разработке этой необычной машины также принимали участие выдающийся русский механик, создатель аэродинамики Н.Е.Жуковский и ставшие затем известными в СССР авиаконструкторами Б.С.Стечкин и А.А.Микулин. «При помощи таких машин, ‒ утверждал Лебеденко, ‒ в одну ночь будет совершен прорыв всего германского фронта, и Россия выиграет войну...» «Представляете ли вы себе колеса диаметром десять метров? ‒ разъяснял суть своего проекта Лебеденко. ‒ Так вот, мы будем строить машину вроде трехколесного велосипеда с двумя большими, десятиметровыми колесами впереди. При сравнении с экипажем окажется, что если он может переехать через яму в 20 сантиметров, то колесо, имеющее в диаметре десять метров, может перекатиться через любой окоп, а небольшой дом будет раздавлен такими колесами и машиной весом около 60 тонн...»

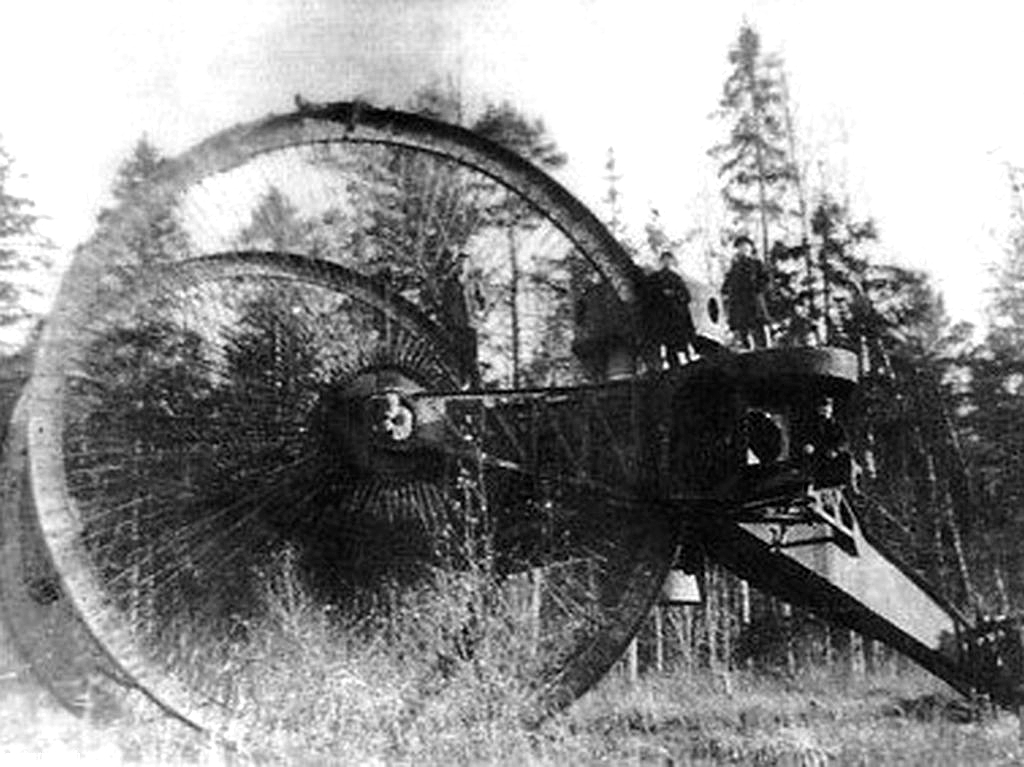

Проект этот, несмотря на свою сложность и затратность получил государственную поддержку. После одобрения идеи по созданию такого «чудо-танка» в различных инстанциях, проект 8/21 января 1915 года был лично представлен Императору Николаю II. Лебеденко подарил Государю заводную деревянную модель своей машины в масштабе 1:30 с двигателем на базе граммофонной пружины, продемонстрировав на полу ее ход и способность преодолевать препятствия. Император распорядился выделить на финансирование проекта 210 тыс. руб., после чего конструкторское бюро, располагавшееся в Москве, приступило к работам по созданию танка. К весне 1915 года все детали были готовы и огромный танк начали скрытно собирать в лесу у станции Орудьево в 60 км от Москвы. Внушающая машина, весом в 60 тонн, получила от современников прозвища «Мастодонт» (из-за колоссальных размеров), «Нетопырь» (за схожесть со свесившейся вниз головой летучей мышью) и «Царь-танк».

Испытания машины Лебеденко состоялись 27 августа / 9 сентября 1915 года. Место водителя занял Микулин, Стечкин, выполнявший роль моториста, запустил двигатели, и танк под аплодисменты и крики «ура!» сошел с деревянного настила. Сначала казалось, что идея конструктора, сделавшего ставку на то, что огромные колеса обеспечат высокую проходимость, оправдались ‒ танк сломал березу, как спичку. Но подвел задний управляемый каток, который из-за своих относительно малых размеров и ошибок в распределении веса танка-гиганта, почти сразу же увяз в неглубокой яме. Проехав всего лишь 10 метров, танк остановился...

Даже двум трофейным моторам «Майбах» (мощность 240 л.с. при 2500 об\мин), установленных на танк с германского дирижабля, не удалось вытащить наглухо застрявшую машину. Становился очевиден еще один недостаток ‒ отсутствие подходящих двигателей. Испытания также выявили и другие конструкторские ошибки ‒ огромные колеса со спицами оказались совершенно незащищенными от артиллерийского огня (при этом колоссальные размеры танка и невысокая скорость передвижения делали его идеальной мишенью).

Лебеденко и другие конструкторы, входящие в его группу, решили спасти свой проект, усовершенствовав его. Для этого Стечкин и Микулин взялись за разработку моторов мощностью не менее 300 л.с. Но опытный экземпляр нового двигателя, продемонстрированный в 1916 году, проработал лишь полторы минуты, после чего вышел из строя. В итоге, после отрицательного заключения комиссии, проект был свернут. Опытный же образец танка настолько сильно увяз в почве, что вытащить его так и не удалось. Простояв под охраной на месте испытаний до революции 1917 года, после которой о машине совершенно забыли, танк Лебеденко еще лет ржавел в лесу, пока в 1923 году его не разобрали на металлолом...

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук