В этот день, ровно 100 лет назад, 7/20 октября в Петрограде на Каменном острове на даче барона Мейендорфа (близ набережной Малой Невки) состоялось открытие лазарета для раненных воинов, созданного стараниями Союза русского народа (СРН).

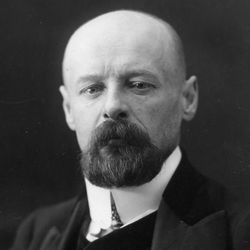

Торжественное мероприятие началось с молебна, который состоялся в стенах лазарета. Как сообщали монархические издания, в молебне приняли участие почетный председатель Главного совета СРН граф Э.И.Коновницын, председатель Главного совета, член Государственной Думы Н.Е.Марков, члены Главного совета СРН сенатор А.А.Римский-Корсаков, В.П.Соколов, С.А.Верещагин, Р.В.Трегубов, граф А.И.Коновницын и С.А.Володимеров и несколько петроградских союзников с супругами.

На открытии лазарета также присутствовал петроградский епархиальный архитектор А.П.Аплаксин, а также его супруга и сестра, принявшие на себя безвозмездное заведование лазаретом. В числе родственников и знакомых членов Главного совета СРН на торжественном открытии также были вдова одного из учредителей Союза русского народа генерал-майора Е.Д.Соколова, супруга редактора газеты «3емщина» В.С.Глинка-Янчевская с дочерью, супруга Н.Е.Маркова, медицинский персонал и старший врач лазарета, которым стал доктор медицины Д.Б.Бобровский - родственник жены Н.Е.Маркова.

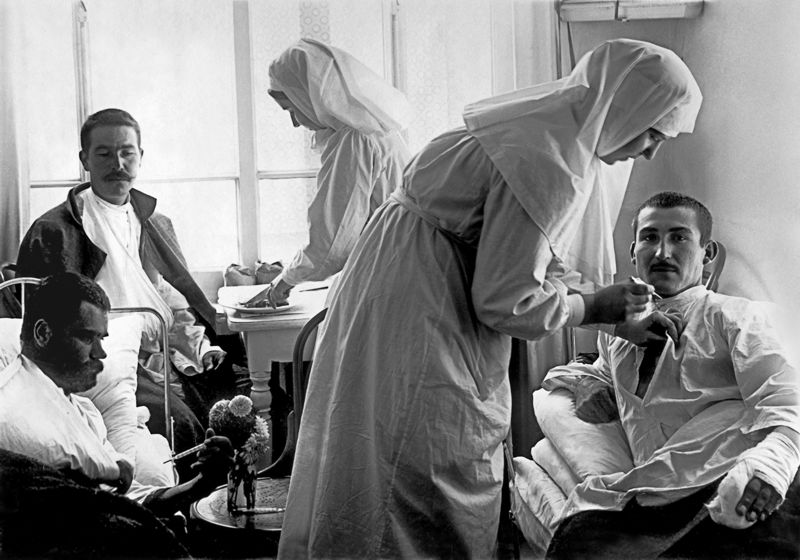

«Отдельною большою группоюполукругом вокруг священника и диакона, служивших молебен и хора монахинь столпились доставленные накануне 30 раненых воинов, одетых в приготовленные им лазаретное белье и халаты, - писали газеты. - Благоговейно слушали службу и молились раненые, и глубокое впечатлите на союзников произвело это величавое в своей скромности моление наших безвестных героев-солдат при стройном тихом хоре монахинь, рядом с могучими мужественными возгласами диакона к Богу Вседержителю о даровании Благочестивейшему, Самодержавнейшему Великому Государю нашему Николаю Александровичу, Государыням Императрицам, Наследнику Цесаревичу Алексию Николаевичу и Великому Князю Николаю Николаевичу на враги победы и одоления. Когда же диакон прогремел многолетие христолюбивому победоносному российскому воинству, у многих, даже крепких духом союзников, заблестели в глазах слезы...»

Как информировали печатные органы СРН, лазарет был оборудован на 30 кроватей, но благодаря обширности помещения, мог быть развернут на значительно большее число больных. Главной проблемой, мешавшей расширению лазарета, был недостаток финансовых средств, в связи с чем, едва ли ни в каждом номере правой газеты «Земщина» помещались объявления о сборе пожертвований на лазарет и призывы к состоятельным монархистам взять на свое полное попечение хотя бы одну из лазаретных коек. При этом особо отмечалось, что обязанности персонала и сиделок в лазарете распределили между собою исключительно жены и дочери членов Союза.

Вот одно из дошедших до нас описаний этого лазарета: «Обширная, богатая светом двухэтажная дача, нанятая Главным Советом под союзный лазарет, свободно может поместить пятьдесят раненых воинов. Пока лазарет развернул тридцать кроватей с полным оборудованием белья, халатов, больничной обуви, столовой, чайной и кухонной посуды и проч. В лазарете особая обширная столовая, просторная, вполне оборудованная перевязочно-операционная комната, отдельная комната с ванной. Ничего лишнего, но до мелочей все необходимое. Единственная роскошь лазарета - ослепительная чистота. Все палаты и перевязочно-операционная сплошь стены и потолки выкрашены белой масляной краской, безупречная чистота белья, посуды, мебели, кухни. Все раненые имеют вид спокойный и довольный». «Все палаты лазарета полны света и сверкают чистотою, - отмечал корреспондент "Земщины". - В каждой палате большая икона с теплящеюся перед нею лампадой и портреты Государя Императора, Государыни Императрицы Александры Федоровны и Наследника Цесаревича».

После молебна лидеры Союза русского народа пообщались с легко раненными воинами, которые поделились своими впечатления, вынесенными с театра военных действий и рассказали о сражениях, в которых им довелось принять участие.

«Оказывается, - отмечал автор одной из заметок, - что все до одного они участвовали в первых боях под Варшавой. Про немцев один унтер-офицер говорит так: "Стреляют - ничего, густо и не так, чтобы без попадания. Брехать нечего. А все ж наша артиллерия ихнюю забивает, потому подвижнее и опять меткости больше у наших. А уж вот, когда дело посурьезнее начинается, когда, значит, наши в штыковую тронутся, тогда немец сейчас же дирака. Никак штыка не принимаете редко-редко поближе подпустить. Такой уж народ лукавый..." Другой герой, видимо авторитетный среди товарищей, рассказывает про поляков: "Поляки, те ничего. Как через Варшаву мы шли наустречь немцам, чтобы биться с ними за Варшаву, то поляки и польки по улицам и из домов отовсюду "ура" кричали и платками да шапками нам махали с панели. Сразу видно было, что победы нашим в самом деле желалось им. Должно крепко перепугались немца. Ведь немец только на 12 верст до Варшавы не дошел. Тут мы его и приняли. Развернулись и пошли-пошли прямо ходом на него... А дальше, как дело было, не скажу вам, не знаю. Меня как раз на третий день к вечеру шрапнель тут-то хватила... - Рассказчик показал на перевязанную выше локтя правую руку". Однако долго беседовать гостям с больными не пришлось. Подошел Н.Е.Марков и шепнул одному, другому из гостей на ушко, что раненые - ведь больные люди, усталые, и надо их пожалеть, а то, как бы доктор Д.В.Бобровский не пришел за них заступиться. Гости не стали дожидаться заступничества старшего лазаретного врача Бобровского за своих раненых, а стали прощаться с хозяевами лазарета и с героями-солдатиками, пожелав им возможно скорого и полного выздоровления и всего лучшего. "Нам бы поскорее отлечиться, - весело крикнул из кучки раненых чей-то звучный, молодой голос вслед выходившим в переднюю гостям, - а то на позиции пора бы; по товарищам заскучаем, да и немцев жалко, - без нас как бы переколотить их там наши не управились!.." Дружный молодой смех раненых покрыл ловкое словцо героя, но почти сейчас же смолк. В палату вбежал доктор Бобровский. Увидав, что раненые, кто сидит, кто спокойно стоит, доктор успокоился и с улыбкой подошел к двери в прихожую, где весело возбужденные и безотчетно радостные толпились у вешалок гости. "Слышу хохот, - пояснил доктор свое быстрое появление, - думал возня какая началась... Ведь молодежь - половина. Остальные - запасные, те постепеннее. А этим хоть бы что! Вчера вот, как привезли их с вокзала, у этого самого шутника шрапнельный осколок из-под ключицы я вытащил, во-о-какой!.. А он, представьте, и не крёхнул..." "Герои, герои!.. пело в душе у всех нас, когда мы вышли из союзного нашего лазарета, как бы все еще видя и слыша раненых солдат, и погрузились в холодный сумрак туманного петроградского вечера... "».

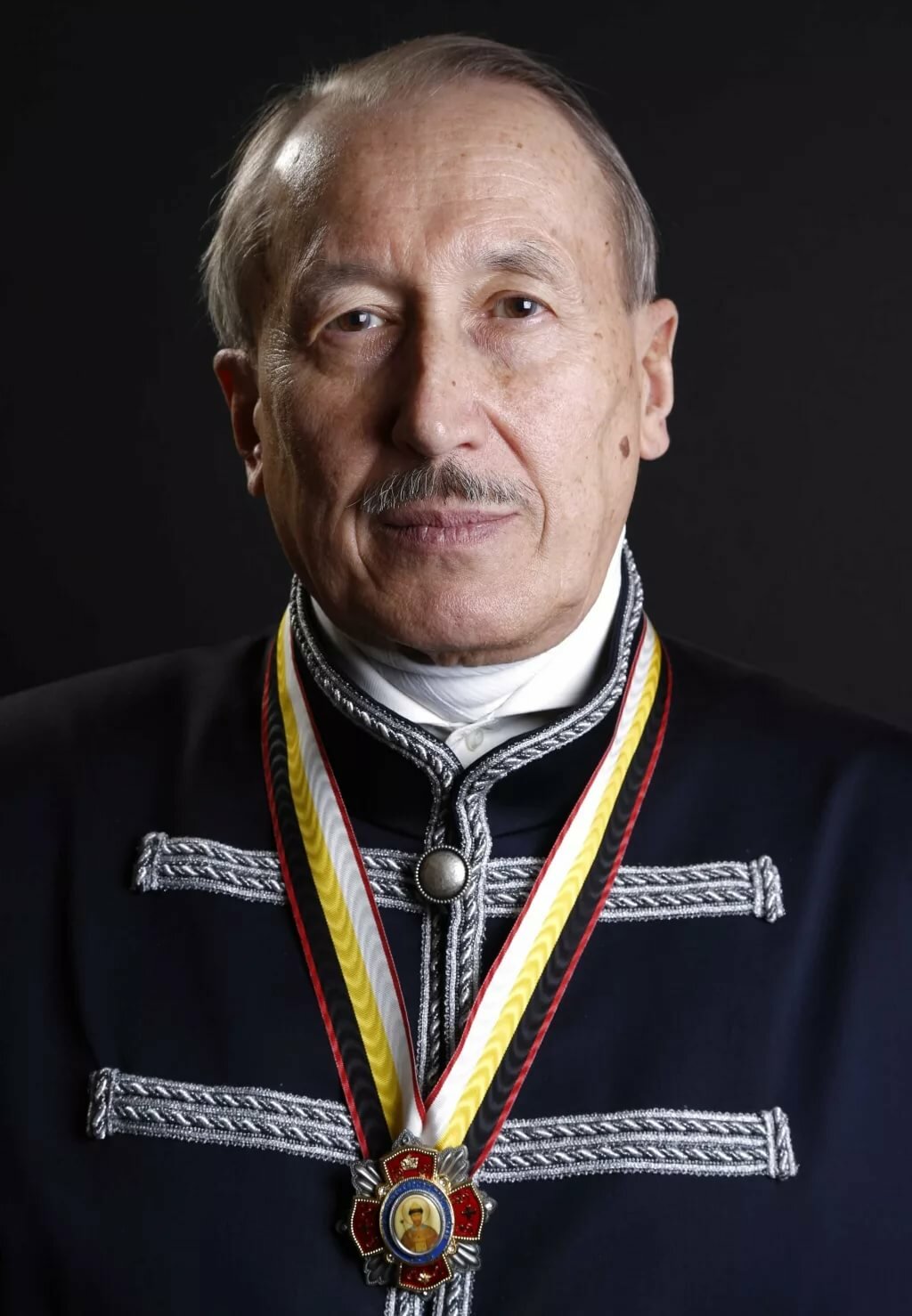

Спустя три дня после того значимого для петроградских монархистов мероприятия, 10/23 октября лазарет посетил многолетний покровитель русских монархистов, будущий священномученик митрополит Петроградский и Ладожский Владимир (Богоявленский), который был торжественно встречен Н.Е.Марковым и всеми членами Главного совета Союза русского народа. Проследовав в палату, где были собраны раненые, митрополит Владимир обратился к ним с прочувствованным словом. Отметив величие их подвига и право на благодарность защищаемого ими общества, владыка заметил далее, что его привлекло сюда не только сознание долга этой благодарности, но и потребность выразить ее, разделяемая всем русским народом. Благословив раненых и подарив каждому из них Евангелие и книжки религиозно-нравственного содержания, как «лучшее средство для исцеления ран и болезней духа», митрополит Владимир побеседовал с бойцами, расспрашивая о характере их ранений и о впечатлениях войны. «Раненые, - сообщал один из свидетелей этой встречи, - большею частью люди молодые, недавно привезенные с боев под Варшавой, сначала нерешительно, потом смелее отвечали на его вопросы, в простых, не бьющих на эффект, словах, обнаруживая великую готовность и в дальнейшем доблестно пострадать за родину».

После осмотра лазарета Н.Е.Марков ознакомил митрополита Владимира с организацией всего дела, причем особое удовлетворение у владыки вызвало то обстоятельство, что дело ухода за ранеными обеспечивает в лазарете Союза русского народа не наемными силами, а бесплатным трудом членов СРН и их семейств, что «отнимает у лазарета сухой, официальный характер, создавая из него дело всем близкое, общее».

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук