Памятная юбилейная дата – столетие со дня рождения выдающегося ученого-геофизика Николая Константиновича Чудинова – ныне достойно отмечается лишь на Урале, а не в Москве и Петербурге, как требует этого уровень его открытий. Но, как бы там ни было, мой гражданский и человеческий долг написать об удивительной судьбе моего младшего дяди, рассказать о нём своим читателям.

Четверо сыновей родились и выросли посёлке Юго-Камск в семье сельских интеллигентов – помощника бухгалтера при заводоуправлении Константина Гавриловича Чудинова и учительницы математики Марии Алексеевны. На первый взгляд простые и скромные труженики, мои дед и бабушка имели обширную библиотеку художественной и научной литературы, с детства сумели привить сыновьям страсть к чтению и познанию мира. Старший их сын Сергей в зрелые годы собрал архив рода Чудиновых, который ныне хранится в ГАПК – Государственном архиве Пермского края.

Второй сын Василий, мой отец, ветеран труда и инвалид войны, был химиком-аналитиком, заместителем начальника химической лаборатории завода. Является автором очень важного, широко применяемого метода определения содержания фосфора в металле.

Удачно сложилась научная жизнь третьего сына – Петра, ставшего учеником и другом известного писателя-фантаста Ивана Ефремова. Под чутким научным руководством Ивана Антоновича Пётр всецело посвятил себя палеонтологии, успешно защитил кандидатскую – а после открытия в конце 1950-х годов уникального кладбища ископаемых ящеров под Очером – диссертацию доктора биологический наук, войдя в десятку выдающихся палеонтологов двадцатого века.

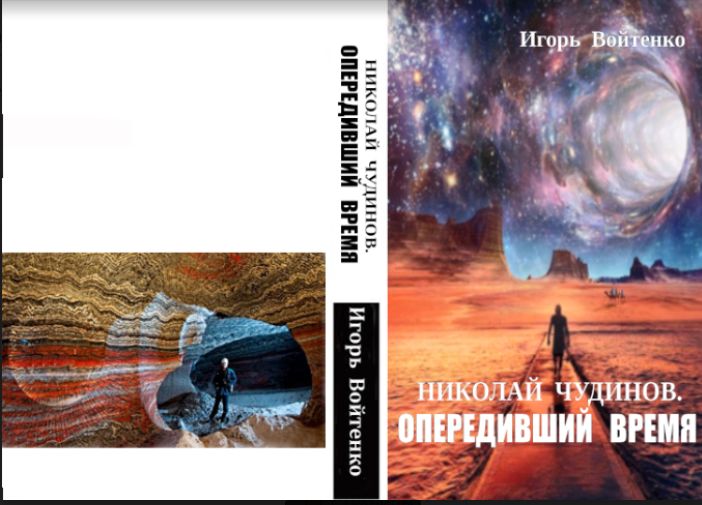

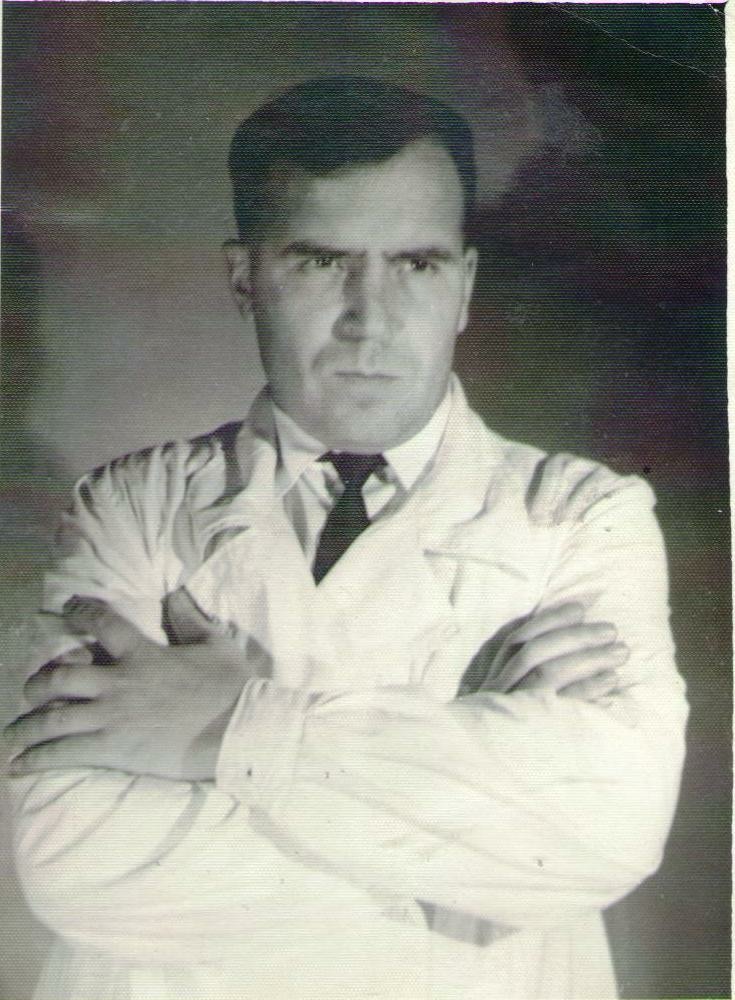

О судьбе четвёртого сына Николая хорошо сказал Игорь Войтенко, автор книги «Николай Чудинов. Опередивший время»: «Это была нелёгкая, а впоследствии глубоко трагическая судьба ученого, опередившего намного своё время». Родился он 18 октября 1925-го года и с детства, по словам старших братьев, отличался упрямым, но настойчивым характером. Из озорства частенько пропускал занятия, запустил основные предметы, однако, спохватился, испугавшись стать неучем, да в 1942-м году экстерном закончил школу. Важнейшей вехой в его жизни стала Великая Отечественная война. В суровые годы войны, как писал о нём Игорь Войтенко, «сразу же после выпускного вечера добровольцем поступил в танковое училище… С 1943-го года – стрелок-радист знаменитого танка Т-34 в составе 25-й Гвардейской Ельнинской бригады». Участвовал в освобождении Минска и взятии Кёнигсберга. Горел в танке, трижды был тяжело ранен в боях в Восточной Пруссии. После курса лечения – снова на фронте. Награжден орденом "Красной Звезды", медалью "За Отвагу", орденом "Отечественной войны" первой степени, медалью "За Победу над Германией".

После демобилизации в 1949-м году задумался, как жить дальне? Решение было однозначным – учиться! Николай поступил в Пермский государственный университет им. А.М. Горького и в 1954-м году успешно окончил геологический факультет, получив квалификацию "геохимик-петрограф". Дальнейшая его жизнь была всецело связана с Березниками, городом на севере Пермской области. Будучи преподавателем горно-химического техникума, он создал кабинеты горного дела и петрографии, постоянно занимаясь при этом научной и исследовательской деятельностью, а вскоре перешел работать на Березниковский калийный комбинат. Там-то и ожидало Николая Константиновича его будущее великое открытие.

Год 1955-й. Чудинов, старший инженер-исследователь, занимается разгадкой тайны красной окраски руды калийных солей рудника, растворяет породу в дистиллированной воде, внимательно изучает всплывающие пузырьки газа, затем буроватые примеси, которыми так щедро расписаны пласты.

Однажды Чудинову пришлось оторваться от своих исследований: случилось так, что в течение двух недель он не был в лаборатории, а когда вернулся, заметил, что в колбе, стоящей возле батареи, в капле рассола передвигались живые существа в виде палочек, кокков, ленточных, звёздчатых и грибных форм… Николай Константинович стал пристально рассматривать раствор под микроскопом, а позже рассказал братьям: «Это было непостижимо! Древний мир ожил… Словно одержимый, месяц за месяцем я оживлял организмы, изучал их». Пролежав под землей четверть миллиарда лет, древние организмы не распались и не разрушились. Заключенные в кристаллы калийных солей, как в саркофаги, они находились в состоянии анабиоза, а в определенных условиях проснулись, ожили, вновь начали развиваться и при росте образовали крупные колонии. За двести пятьдесят миллионов лет испарялись моря и океаны, поднимались и опускались горы, исчезали целые материки, а простейшие организмы сохранили жизнеспособность. Так произошло открытие органической природы окраски калийных солей и способностей организмов находиться в состоянии анабиоза.

Свой научно-исследовательский центр Николай Константинович назвал «Лаборатория Исследования Древних Организмов», и Игорь Войтенко, киносценарист фильма о его открытии, провёл семь незабываемых дней в лаборатории ученого. Привожу его воспоминания об этих днях: «Наши беседы, бывало, до полуночи, о потом и снятый о нём фильм, и переписка в дальнейшем, раскрыли передо мной всё величие открытия Чудинова, его бескорыстие, волю в правоту своего дела в годы напряжённого труда, оболганного прямой и подковёрной травлей. Непонятого… Проведя сотни опытов, Чудинов доказал, что фантастическая окраска калийных солей определяется наличием в ней не окислов железа, как это традиционно считалось, а многочисленными видами микроорганизмов эпохи Палеозоя... Первую причину, почему Пермские организмы ожили, он понял сразу – для «воскресения» им нужно было тепло: Пермское море было очень тёплым…Вторая причина стала понятна позднее: 30-40 процентов солёности – самые оптимальные для них условия. Иной пищи эти организмы не хотели признавать: они буквально во всём отличались от организмов современных… Чудинов научился вновь вводить их в нормальное для них состояние – анабиоз и возвращать из него к активной жизни».

Утвердившись в правоте удивительного своего открытия, Николай Константинович стал популярно освещать свою работу в прессе. Появилась статья в местной газете «За калий», следом за ней большую статью напечатала «Комсомольская правда», далее – публикации в журналах «Урал» и «Уральский следопыт». В Березники устремились корреспонденты многих газет, падких на сенсации.

Каким запомнился мне мой младший дядя? Весёлым, озорным блеском тёмно-карих глаз, излучавших какую-то особую, притягательную энергию. Мысленно вижу я его стоящим посреди двора нашего старого дедовского дома в лихо заломленной на затылок шапке, в тёплой телогрейке, походных штанах и высоких резиновых сапогах. За плечами его – увесистый рюкзак и ружьё, он вот-вот тронется в очередной лесной поход вместе со своими братьями Сергеем и Петром. Выходы в лес на весеннюю охоту приходились на конец апреля – начало мая, когда в лесных оврагах и буреломах ещё белел снег, но всюду слышался шум талых вод. То был период токов и распускания листвы, и сама уральская природа, которая обновлялась с каждой весной, лечила и ободряла его. Пожалуй, из всех четырёх братьев он, самый младший и, как ни парадоксально, первым из них ушедший из жизни, больше всего нуждался в ободрении и признании своих открытий. Удивительной, похожей на волшебную сказку, где добрый молодец лихо бьётся с обложившей его нечистой вражеской ратью, была история его открытий и борьба за их признание.

Брат Пётр неоднократно советовал ему «застолбить себя в науке», защитить для начала хотя бы кандидатскую диссертацию, но перед Николаем Константиновичем открывались всё новые и новые захватывающие горизонты в познании неведомого ранее, и защиту он откладывал «на потом».

Чудинов едет в Ленинград, делает доклад в Институте Галургии – головном НИИ калийной промышленности, убеждая ученых, что у древних микробов, кроме состояния жизни и смерти, есть третье – состояние жизнеспособности, но его доклад о природе окраски калийных солей и роли в ней микроорганизмов был подвергнут жесточайшей критике. «Что позволяет себе этот провинциальный геохимик? Перечеркнуть все былые достижения в геологической науке?», – таков был приговор маститых ученых. А вскоре пришла бумажка, что в аспирантуру Института Галургии он не прошёл по конкурсу.

Николай Константинович решил доказать свою правоту в Институте микробиологии АН СССР, директором которого в те времена был академик А.А. Имшенецкий. Институт в фаворе у Кремля и лично у Никиты Хрущёва: появление «варяга», претендующего на открытие мирового значения, бросало тень на весь институт и могло отразиться на карьере его директора. И Имшенецкий решил добить Чудинова окончательно: 28 декабря 1968 года в самой читаемой газете страны «Известия» многомиллионным тиражом вышла его разгромная статья «Сенсация состоялась, а открытия нет». А незадолго до этого с гневной и резкой статьёй о «мировом открытии» уральского геохимика выступил академический журнал «Микробиология», в состав редколлегии которого входила Е.Э. Разумовская, главная сторонница теории минеральной окраски калийных солей.

Это были тяжелейшие для Николая Константиновича месяцы и годы, но статья Имшенецкого, наоборот, вызвала дебаты и живой интерес к проблеме в научной среде. Позже, когда его открытие подтвердили ученые в СССР, Америке и Франции, разгромная статья стала лучшим доказательством того, что первооткрывателем древних организмов был именно Н.К. Чудинов.

Нашлись и авторитетные сторонники открытия: Игорь Войтенко, хорошо знавший Николая Константиновича, написал сценарий будущего фильма, и Иван Антонович Ефремов горячо одобрил его. В 1970-м году студия «Леннаучфильм» приступила к съёмкам научно – популярный фильма «Узники Пермского моря», режиссером которого стала Тамара Иовлева. Фильм снимался в шахте и в лаборатории, где работал Н.К.Чудинов. Он был удостоен Ломоносовской премии и получил первый приз на фестивале «Наш современник». В свое время демонстрировался в кинотеатре «Мелодия» в городе Березники, а сейчас храниться в фондах музея «Уралкалия».

Помимо снятого фильма и книги Игоря Залмановича Войтенко, о всех этапах и перипетиях борьбы Н.К. Чудинова за свои открытия, – а их было несколько – подробно рассказано в книге доктора географических наук Владимира Литовского “Мировые минеральные ресурсы: калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза”, вышедшей в Екатеринбурге в 2008-м году с надписью: “Посвящается памяти Николая Константиновича Чудинова (1925-1988) – крупнейшего отечественного представителя биосферного естествознания ХХ века, чьё наследие открывается только сегодня”. Подаренная мне книга подружила меня с Владимиром Васильевичем и его семьёй, и трижды побывала я у них в гостях в Екатеринбурге.

В день 18 октября 2025-го года Владимир Литовский сделал доклад «К 100-летнему юбилею гранда биосферного естествознания XX века, березниковского геохимика Николая Константиновича Чудинова и к 70-летию открытия им на Верхнекамском месторождении солей явления геобиогенеза», отправленный в журнал «Уральский следопыт». В докладе говорилось, что «в практическом плане открытие создавало перспективу для решения атмосферной и пищевой проблемы, формирования должных экосистем на космических кораблях. Но самое главное, при обнаружении древних соляных калийных залежей на других планетах оно давало ключ к запуску там механизмов развития жизни, выбору мест размещения инопланетных поселений. Словом перспективы открывало фантастические!. Сам Н.К.Чудинов продолжал заниматься проблемой генезиса Верхнекамского месторождения солей и развитием триадно-диалектической логики».

Его открытия убедительно доказывали, что воронки в шахтах, приводящие к провалам почвы на земле, были не чем иным, как действием оживших «узников Пермского моря», но к его советам вовремя не прислушались.

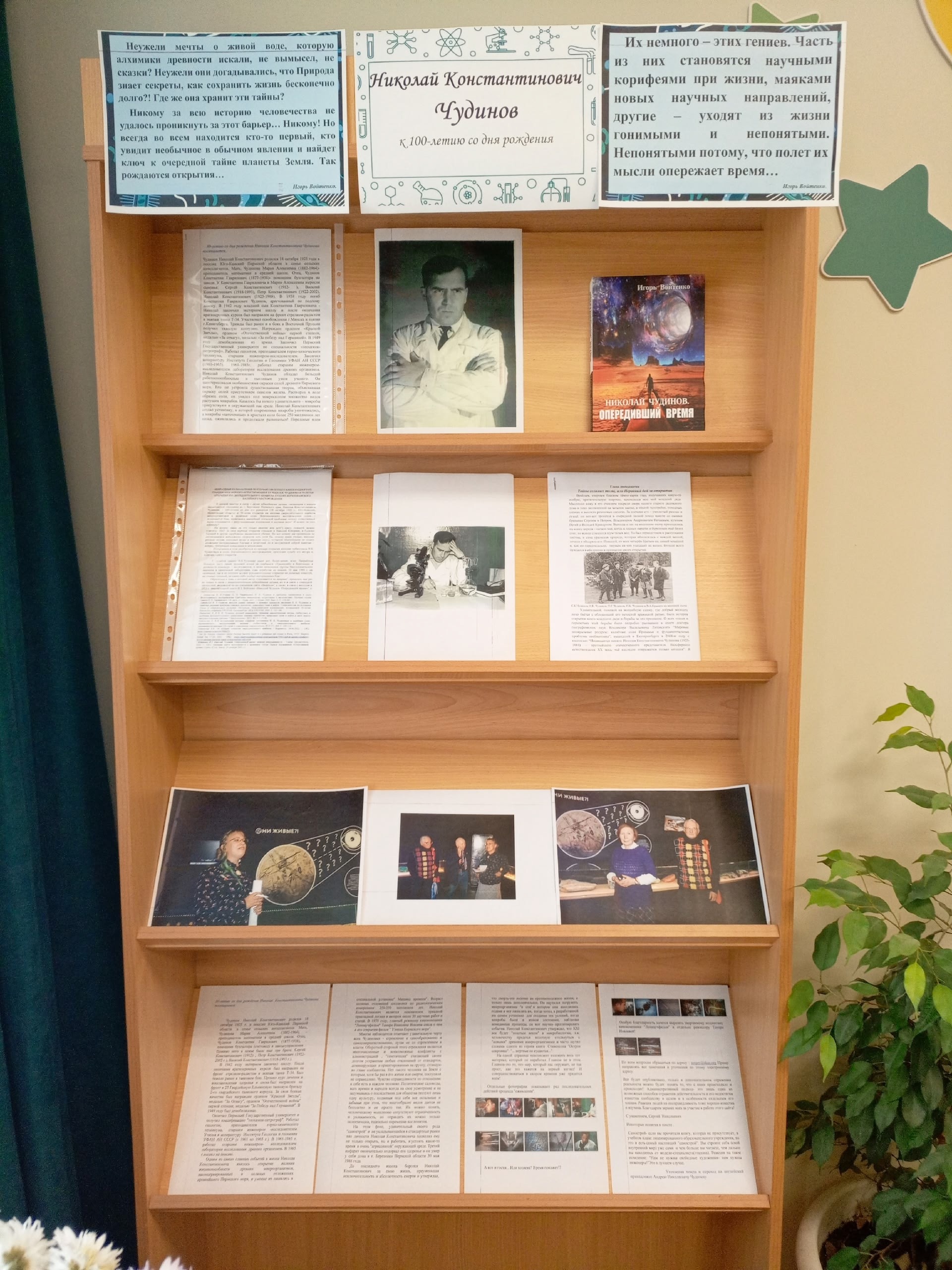

Умер Николай Константинович Чудинов 30 мая 1988-го года от третьего инфаркта. Открытие его не было запатентовано, но его имя встало в один ряд с величайшими учеными ХХ века – В.И. Вернадским, В.А. Обручевым, И.А. Ефремовым, П.И. Преображенским, П.П. Сушкиным. Как это не парадоксально, книгу Игоря Войтенко о нем стали главами переиздавать не у нас, а за океаном, в Америке, а в России она вышла небольшим тиражом. Нынешнее руководство Березниковского калийного комбината не сочло нужным переиздать её и подарить своим сотрудникам в память о их земляке, но юбилейные мероприятия состоятся в начале ноября в Перми, в Музее пермских древностей, а в библиотеке посёлка Юго-Камский открыт посвящённый ему стенд и вскоре будет показан фильм «Узники Пермского моря».

Светлая память о достойном человеке и выдающемся ученом навечно сохранится в людских сердцах!