Литературно-критическая повесть. Часть 2

Продолжение Раскола

Видимо, мы действительно переживаем теперь какой-то, пока неведомый, но очень важный период своего цивилизационного существования, когда окончательно уяснилось, что теми материалистическими понятиями и представлениями, которыми оперировали ранее, объяснить человека невозможно. Ведь человек объяснялся в основном как социальное явление, а не духовное. Наиболее проницательные умы ищут сегодня духовный смысл нашей истории и нашей жизни. Это время утраты и обретения смысла своего существования. Видимо, действительно «Время беззаветной веры в моральный и социальный прогресс человечества, добытый с помощью позитивного знания, уходит» (А. Щипков. «Литературная газета», № 19, 2018). Причём, этот невнятный период касается не только России. Это общемировое явление утраты смыслов, та «мировая чепуха» (А. Блок), которая обернулась в своё время Первой мировой войной.

На этом фоне для нас всё усложняется тем, что состояние и положение страны в нашем общественном сознании до сих пор не определено. Прошло уже столько лет со времени очередной революции в России, на этот раз либеральной, со всеми её родовыми признаками, когда «разрешились» вопросы власти, собственности и идеологии. Но и столько времени спустя, в общественном сознании так до сих пор и нет консолидированного ответа на вопрос о том, что же именно у нас произошло – «контрреволюция» или новая «революция»? Решили, что это не столь уж и важно… Но за каждым из этих понятий стоит прямо противоположный порядок вещей, действий и образа жизни. А жизнь необъяснённая проваливается в небытие…

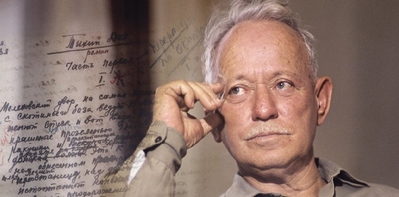

Совсем иное, чем у революционеров, понимание революции и Гражданской войны предстаёт со страниц «Тихого Дона» М.А. Шолохова. Иное понимание жизни вообще. Вся жизнь в романе протекает по православно-церковному, народному календарю. Всё делается непременно с Богом и крестным знамением. Друг друга приветствуют не иначе, как с именем Божиим: «Здорово ночевали. Здорово живёте – Слава Богу». Чинно семействами идут в церковь. Солдаты становятся на молитву. От вечерни в грозу, крестясь, спешат старухи. Даже детская припевка со Христом: «Дождик, дождик, припусти./ Мы поедем во кусты./ Богу молитца,/ Христу поклонитца». Божье имя не сходит с уст казаков, что называется на бытовом уровне: «Царица небесная, прости меня грешницу», «Истинный Бог – правда». Даже потом, когда шла жизнь на «сбыв», и человека убивали не иначе, как перекрестясь…

То или иное событие, то или иное дело связывается не с днём месяца, не с числом, а с тем или иным «праздником»: «С Троицы начался луговой покос», «На осенний мясоед назначили свадьбу», «После Покрова стаял выпавший снег», «Ростепель держалась до Михайлова дня», «На второй день Рождества взломало Дон», «До Пасхи о войне не было ни слуху, ни духу»…

Крестное знамение сопровождает человека с рождения до смерти. И даже после смерти остаётся с ним… Иногда кажется и вовсе дежурное, по привычке, вроде бы, творимое, оно тем не менее присутствует с человеком постоянно.

Вот и вовсе комическая ситуация. Пантелей Прокофьевич во время сватовства совершает нечто невообразимое. Видимо, от волнения и всей значимости переживаемого момента: «Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнявые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следуемого пути, изменили форму; большой чёрный когтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлёк схваченную за горло красноголовую бутылку».

И – другое крестное знамение, которое осталось с казаком и после его смерти: «Григорий глянул на третью подводу. Он не угадал мёртвого, но руку с восковыми жёлтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила тальний снег пальцами, перед смертью сложенными в крестное знамение».

В разных видах сопровождает человека крестное знамение. Но совсем другая жизнь наступает, когда его не бывает, когда его забывают или когда оно перестаёт что-либо значить…

Это был мир, уклад жизни, складывающийся веками. И этот такой, казалось, незыблемый и прочный мир вдруг и почему-то подлежал уничтожению. Уже рушился на глазах. И люди не знали и не понимали, почему это происходит. Не могли поверить в то, что такое может быть… Что предлагалось вместо него, взамен? Да, новое. Но, разве лучшее и более совершенное? Нет. Предлагался мир без Бога. Но этого никак, ни при каких обстоятельствах не могли принять люди. Вот первопричина трагедии. Не сопротивляться такому безумию люди не могли. Толкователи же «Тихого Дона» зачастую представляли, да и представляют дело так, что казаки по своей отсталости не могли различить, а значит и принять, якобы благотворную «новую жизнь». Строительство же новой жизни начнётся позже, когда вся эта революционная догматика обнажает всю свою губительность.

Удивительным и невероятным, а по тем временам, кажется, и вовсе невозможным является то, что в «Тихом Доне» М.А. Шолохов приводит молитвы. Три молитвы: «Молитва от ружья», «Молитва от боя» и «Молитва при набеге». Казаки – второочередники с хутора Татарского отправляются на войну, на фронт. Ночевали они на хуторе Ея. Хозяин – высокий дряхлый дед, участник турецкой войны стал наставлять их, как надо вести себя в бою, чтобы уцелеть, остаться в живых. Для этого «надо человечью правду блюсть». Правда же эта состояла в том, чтобы чужого на войне не брать, женщин упаси бог трогать, а ещё молитву такую знать, которая убережёт от смерти. И старик убеждал казаков во всесильности молитвы своим опытом и примером: «Смерть за плечами, как перемётная сума, висела, и жив остался через эту молитву».

Казаки усердно переписывали молитвы, хотя и не все из них. Привязывали их на гайтаны повыше нательных крестов: «Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родной земли, но смерть пятнала и тех, кто возил с собою молитвы». Но те, кто оставался жив, нисколько не сомневались в том, что спасли их именно молитвы…

Можно понять удивление Сергея Семанова. Это действительно загадочно: как в «безбожную пятилетку» и во время новых гонений на православие и Церковь, могли быть вообще опубликованы молитвы в «Тихом Доне»: «Почему такое случилось, шолоховедами не объяснено. Полагаем, что без сил небесных тут не обошлось». Ну, конечно же, всё в руке Божией. Только ответ на этот вопрос вовсе не обязательно ждать от шолоховедов, тем более от тех из них, кто просмотрел ранее и эти молитвы в романе и вообще библейскую основу «Тихого Дона».

Что же касается до обстоятельств публикации молитв в «Тихом Доне», то они могли быть такими. Редакторы и издатели, для которых эти молитвы ровным счётом ничего не значили, что-то вроде пережитка прошлого, могли пропустить их в качестве примера и назидания. Смотрите, мол, в какую «глупость» ещё совсем недавно верили тёмные, необразованные люди, пока свет «нового мира», воссиявший вместе с революцией, не «вразумил» их… Хотя и при такой логике вопрос Сергея Семанова всё-таки остаётся…

Да, конечно, нехорошо, коль простоватый, весёлый, здоровый человек Прохор Зыков, доведённый нуждой до крайности, пустил Библию на самокрутки: «Новый завет был, такая святая книжка – тоже искурил, Старый завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали». Можно увидеть в этом и кощунство. Но это ещё не беда. Жизнь от этого ещё не сдвинулась со своей основы. Ведь есть дед Гришака, который хранит и знает Священное Писание, примеряет его на происходящие события, вразумляет людей. Беда наступает тогда, когда хранитель веры, народного духа дед Гришака как мученик погибает за веру. Но это свидетельствует о торжестве веры, а не о её пресечении…

Среди хуторян, как и всегда, как и везде, есть и такие, которым Бог только мешает. Скажем, такие как Дарья: «Мне он, Бог, зараз ни к чему, он мне и так всю жизнь мешал». Но не они определяли жизнь хутора, общества, народа. В «Тихом Доне» убедительно показано то, как нехотя, что ли, но неизбежно люди отпадают от своей исконной веры. И не сами по себе, но под воздействием внешних влияний и складывающихся обстоятельств. Казаки, уже участвуя в революционном безбожном деле, вместе с тем ещё носят кресты и считают себя верующими. Участники экспедиции Подтёлкова говорят: «Большевики – большевиками, а в Бога веруем». А «широколицый красногвардеец» похваляется: «Я перед тем, как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие примал». Видимо, это свидетельствует о том, что люди ещё не знают, что совместить одно с другим невозможно. А, может быть, представить не могут, поверить не могут, что такое вообще может быть, когда, как великое благо и необходимость, их будут жёстко и свирепо понуждать отречься от Бога. Да и как в это поверить, если это невозможно, если такого меж людьми быть не может. Но невозможное оказалось возможным.

Как бы прологом к предстоящим вскоре трагическим судьбам казаков предстаёт Страстная неделя или Великая седмица. В народе её называли ещё Страшной неделей: «В ночь на Пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор… Подмерные удары церковного колокола отбивали «двенадцать евангелий». Это последняя неделя великого поста, предшествующая Пасхе, посвящённая страданиям Спасителя. Торжественное богослужение этой недели, установленное в древние времена, следует евангельской истории земной жизни Христа. Страстные Евангелия – это благовестие о страданиях и смерти Христа, выбранное из всех евангелистов и разделённое на двенадцать чтений, по числу часов ночи. Это указывает на то, что верующие должны всю ночь провести в слушании евангелий, подобно апостолам, сопровождавшим Христа в Гефсиманский сад. Но казаки ещё не знали, что совсем скоро этот страшный путь Спасителя станет и их путем… Предстоящие трагические испытания сравниваются со страданиями Спасителя, уподобляются им. Это и есть страдания Христовы, выпавшие теперь и им.

Вовсе не случайно, что одновременно со страстным всеношным бдением в храме, параллельно М.А. Шолохов изображает и другую жизнь, незримо проходившую в хуторе. Вечером в завалюхе Косой Лукешки, у которой квартировал Штокман, собирался разный люд. После долгого отсева, отбираются самые недалёкие и ничтожные, человек десять казаков. Среди них, «Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели». Сначала резались в подкидного дурака. Потом Штокман «подсунул» книжку Некрасова, затем Никитина. А потом он «подложил» запретную, «гнусного вида беспереплётную тетрадку» – «Краткая история донского казачества», в которой было писано и про Пугачёва, и про Разина, и про Кондратия Булавина. «Добрались и до крайних времён», до казачества вообще: «Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самими казаками, нанявшимися к монархам в опричники. Заволновались, заспорили». Так, в малом кругу казаков во главе со Штокманом зарождалась крамола, готовая поразить весь казачий мир. Ведь и одна заразная бактерия может погубить весь здоровый организм. Здесь в высшей мере примечательно то, что поводом и причиной для волнения и возмущения немногих казаков стала их собственная история, искажённая и тенденциозно изложенная, а также русская литература…

Революция в России носила все признаки иноверного завоевания народа и страны. Во всяком случае, была предпринята попытка такого завоевания. Отсюда, главным образом, весь трагизм происходящего. Ведь так просто духовная и культурная идентичность личности и историческая ориентация страны и народа не меняются. Ну а как же иначе можно расценить то, что снизвергалась прежде всего народная вера, православие, разрушались храмы, а вместо веры с жестокостью и остервенением насаждалась революционная схоластика. Вместо исконной веры – марксистская революционная «теория», которая, якобы могла объяснить человека. На это революционеры обычно отвечают: а кто всё это делал, сами и делали… Да нет, не так. Десятилетиями, в течение почти двух веков – в культуре, в литературе, в образовании, в воспитании исподволь насаждалось революционное, каинитское сознание, которым в конце концов, люди не могли не быть отравлены. И когда они начали бесноваться, указуют на них и говорят: так они сами… Потому Библия и запрещалась, что содержала опыт человеческой жизни, который революционерам мешал, обнажал всю несостоятельность их «теории».

В этом отношении примечательна и удивительна тайна вёшенского восстания, которому в «Тихом Доне» уделено столь много внимания и места. Никакой тайны, конечно, нет. Всё убедительно представлено в своём истинном смысле в романе. Тайной она является в том смысле, что так и не стала достоянием общественного сознания, так и не постигнута историками, толкователями революции и Гражданской войны в России…

В самом деле, коль монархия оказалась свергнутой, государственность разрушенной, надо было как-то выходить из революционного анархизма. Здесь и стало проявляться то творчество масс, о котором революционеры столь много говорили. В казачестве родилась «формула»: «Советы без коммунистов». То есть против советской власти казаки не выступали: «Воевать нам с вами не из чего. Мы не против Советской власти, а против коммуны…». Более того, восставшие оставили Советы, как форму власти, даже в обращении слово «товарищ» оставили. Даже в знаках различия попытались соединить, примирить «красное» и «белое»: на папахах крестом красная и белая нашивки. Но были против идеологии, которая отрицает веру и Бога. Открыли фронт, по получили геноцид казачества: «Вёшенская – как окружная станица – стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых… Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе даже, некогда ругательное, слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на папахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки – белой – появилось две: белая накрест с красной…».

Казалось бы, что это новое народное государственное творчество, новая власть будет всячески поддерживать. Но она, блюдя «чистоту» революционной теории, в которой не было места народу, и повела с ним жесточайшую борьбу. «Чистота» теории для неё была дороже самого народа… Такое самоуправление народа революционной власти, оказывается, было не нужно.

Из этого естественно следует, что революционерам то действительное творчество масс, которое проявлялось в реальной жизни, было не нужно. А было нужно своё, революционное, в котором жить становилось невозможно. Вышколенный на таких представлениях Мишка Кошевой, не управлять собирается, а делать совсем иное: «Я вам, голуби, покажу, что такое Советская власть!»

Способный лишь на то, чтобы в революции и в войне найти какие-то свои личные выгоды, он, наконец оказался у власти, не зная, что с нею делать: «Боже мой, каким же сукиным сыном был он всё это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по- настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом… Злой донельзя на себя, на всё окружающее, Мишка встал из-за стола, оправил гимнастёрку, сказал, глядя в пространство, не разжимая зубов: «Я вам, голуби, покажу, что такое Советская власть!» И показывал. И показывали такие же недалёкие люди, как он, вышколенные Штокманами.

Удивителен персонаж в «Тихом Доне» – дед Гришака, дед жены Григория Мелехова Натальи. Он участвовал в турецкой кампании 1877 года. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль. Доживал век свой у сына Мирона. Пользовался на хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум. Неподкупную честность и хлебосольство. Дед Гришака всё время читает Библию, Евангелие. Под образами у него – стопка церковных книг. Близким это его чтение Священного Писания не вполне понятно. Сноха его, жена сына Мирона, Лукинишна так и говорит Григорию: «Живой, а кубыть трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни-ночи напролёт святое писание читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так всё непонятно, церковным языком…» Таким «тронутым» он кажется снохе. В хуторе же он пользовался всеобщим уважением именно «за ясный до старости ум». Но дед Гришака хотя и жил неприметно и «остатки жизни тратил на воспоминания», не только читал Библию, но давал свою оценку происходящему с высоты постигнутого им в Священном Писании. Чутко улавливал перемены, происходящие в жизни, распознавал их истинное значение, что остальным было пока неведомо. Дед Гришака был хранителем духовной основы этой жизни. И как потом выяснится – мучеником за веру, погибая от руки ретивого революционера Мишки Кошевого, со словами Священного Писания на устах…

Григорий Мелехов зашёл проведать деда. Дед Гришака был непременно с Библией: «В горенке сидел дед Гришака, читал затрёпанное, закапанное воском, в кожаном переплёте Евангелие». Читал же он церковные книги основательно, отмечая наиболее важное. В таких книгах никаких помет делать нельзя. А потому отмечали то или иное место воском. Потому в романе Евангелие – «закапанное воском». Дед Гришака – в народном мире, изображённом в «Тихом Доне», занимает особое и исключительное положение. Он значимей и превыше даже священников. Вот он негодует в связи с тем, что поп плохо правит службу в храме, «никудышний служака» и видит в этом знак и признак ослабления веры: «Беда!». А вот священник, отправляющийся на фронт, в полковые духовники, наоборот, говорит о том, что вера в народе крепнет: «Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от года, знаете ли, вера крепнет». Прямо противоположная оценка происходящего в действительности. Прав оказался дед Гришака.

«Дед Гришака держал на коленях Библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот:

– Служивый? Целенький? Оборонил Господь от лихой пули? Ну, слава Богу, садись».

И тут между ними происходит примечательный разговор о Библии. И о жизни, о происходящем в ней. Дед Гришака, который «топтал землю шестьдесят девять лет», говорит Григорию, что ему «ить уже под сто пошло». Смею утверждать, что этот их разговор является основным, ключевым для уяснения духовного смысла «Тихого Дона».

Дед Гришака спрашивает Григория и сам же отвечает: «А через чего воюете? Сами не разумеете! По Божьему указанию всё вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив Бога шёл, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть – от Бога. Хучь она и анчихристова, а всё одно – Богом данная». Замечу, что ранее дед Гришака говорил иначе, только о том, что эта власть антихристова…

И тогда дед Гришака начинает читать Григорию книгу пророка Иеремии – «Слово, которое изрёк Господь о Вавилоне и о земле Халдеев через Иеремию пророка», не сомневаясь в том, что это про наши времена Библия гласит… Приведу это место «Тихого Дона», где цитируется книга пророка Иеремии и в виду его чрезвычайной важности для понимания основного смысла романа и потому, что этого текста читатели не найдут в современном издании Библии, как, впрочем, не найдут и во многих дореволюционных её изданиях. И у них есть редкий случай сравнить текст книги пророка Иеремии, приведённый в «Тихом Доне» М.А. Шолоховым с доступными им изданиями Библии. В «Тихом Доне» написано так:

– Ты не смеись, поганец! Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить! Ась?.. Ну, вот то-то и оно. Всё одно вас изнистожут, а заодно и нас. Бог – он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит? А ну, слухай, зараз прочту тебе от Еремии – пророка сказание…

Старик жёлтым пальцем перелистал жёлтые страницы Библии; замедленно, отделяя слог от слога, стал читать:

«Возвестите во языцех и слышано сотворите, воздвигните знамение, возопийте, и не скрывайте, рцыте: пленён бысть Вавилон, посрамися Вил, победися Миродах, посрамишася изваяния его, сокрушишася кумиры их. Яко прииде нань язык от севера, той положит землю его в запустение, и не будет живяй в ней от человека даже и до скота: подвигнушася, отидоша»… Уразумел Гришака? С северу придут и вязы вам, вавилонщикам, посворачивают. И дале слухай: «В тыя дни, и в то время, глаголет Господь, приидут сынове Израилвы тии, и сынове Иудины вкупе ходяще и плачуще пойдут, и Господа Бога своего взыщут. Овцы погибшие быша людие мои, пастыри их совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам: с горы на холм ходиша».

– Это к чему же? Как понять? – спросил Григорий, плохо понимавший церковнославянский язык.

– К тому, поганец, что бегать вам, смутителям, по горам. Затем, что вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолочи – баранов, не разумеете, что творите… Слухай дале: «Забыша ложа своего, вси обретающии их снедаху их». И это в точку! Вша вас не гложет зараз?

– От вши спасенья нету, – признался Григорий.

– Вот оно и подходит в точку. Дале: «И врази их рекоша: не пощадим их, зане согрешиша Господу… Отыдите от среды Вавилона, и от земли Халдейски изыдите, и будете яко козлища пред овцами. Яко се аз воздвигну, и приведу на Вавилон собрания языков великих от земли полунощныя, и ополчатся нань: оттуда пленён будет, яко же стрела мужа силна, искусна, не возвратится праздна. И будет земля Халдейска в разграбление, вси грабители ея наполнятся, глаголет Господь: зане веселитеся и велеречиваете, расхищающе наследие мое…»

– Дед Григорий! Ты бы мне русским языком пересказал, а то мне непонятно, – перебил Григорий.

Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал:

– Зараз кончу, слухай: «…Скакаете бо яко тельцы на траве, и бодосте яко же волы: Поругана бысть мати ваша зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста и непроходна, и суха. От гнева Господня не поживут вовек: но будет весь в запустение, и всяк ходяй сквозе Вавилон подивится, и воздвиждет над всякою язвою его».

– Как же это понять? – снова спросил Григорий, ощущая лёгкую досаду.

Дед Гришака не отвечал, закрыл Библию и прилёг на лежанку».

Григорий, раздосадованный не только непонятными словами Библии, но и на самого деда Гришаку, вышел из горенки. И нашёл поначалу всему этому простое, расхожее объяснение: «И вот сроду люди так, – думал Григорий, выходя из горенки. – Смолоду бесются, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что ни лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и дед Гришака. Зубы – как у волка. Говорят, молодым, как пришёл со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие, и катучие – все были его. А зараз… Ну, уж ежли мне доведётся до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».

Тот факт, что человек к старости приходит к Богу, является, по сути, одним из доказательств бытия Божия. Перейдя море житейское, немало нагрешив, как и дед Гришака, по мнению Григория, человек обращается к Богу. Не из одного же страха и беспокойства перед конечностью человеческой жизни, пред вечностью, разумом непостижимой, мог бы обратиться к какой-то высшей силе вообще. Но человек обращается к Богу.

И всё же потом, возвращаясь с Натальей от тёщи, думал о разговоре с дедом Гришакой о таинственных, непонятных «речениях» Библии. Шли, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни было. Наталья естественно злилась на Григория, так как ей стало известно, что на фронте он пьянствовал и гулял. Григорий принимает её упрёки, ссылаясь на то, что и «вся жизнь похитнулась» и на то, что всё у него «помутилось в голове…». Но вместе с тем, услышанное от деда Гришаки, соотносит с происходящим и с собой: «Вот и твой дед Гришака по Библии читал и говорит, что, мол, неверно мы свершили, не надо бы восставать. Батю твоего ругал». На это Наталья сердито ответила: «Дед – он уже умом рухнулся! Теперь твой черед». Расстроенный непониманием, Григорий говорит о своём состоянии: «Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодце…».

Эта важная сцена беседы Григория с дедом Гришакой противостоит в романе другой – гибели деда Гришаки. Он ведь читал Священное Писание не только Григорию Мелехову, но и Мишке Кошевому. Более того, Кошевому читал не только из книги пророка Иеремии, но и из книги пророка Исаии. Но тот, в отличие от Григория, не задумался над услышанным, над таинственными «речениями» Библии, а просто застрелил старика – хранителя духовной основы жизни. Застрелил потому, что этот мудрец и пророк мешал ему строить «новую» жизнь без Бога.

Но это место в «Тихом Доне» примечательно ещё одной важной особенностью. Дело в том, что текст книги пророка Иеремии, приведённый М.А. Шолоховым в романе, не совпадает с современными изданиями Библии, как, впрочем, и со многими дореволюционными…

В музее-заповеднике М.А. Шолохова в станице Вёшенской, как я узнал, никаких изданий Библии не оказалось. Но я нашёл издание Библии, текст которой совпадает с тем, который приведён М.А. Шолоховым в «Тихом Доне». Нашёл в частном собрании. Это Библия 1663 года, естественно в более позднем издании – 1879 года.

Эта Библия вышла в канун знаменитого церковного Собора 1666-1667 годов. Собор растриг и проклял Аввакума в Успенском соборе Кремля. В 1667 году на Соборе вселенские патриархи произнесли анафему всем, кто не согласился с исправлением богослужебных книг и не принимал новую обрядность. Раскол русской православной церкви и последовавший за ним раскол русского народа состоялся.

Библия же эта – до «реформенная». Нет никаких оснований утверждать, что М.А. Шолохов читал именно это её издание. Он читал такую же, находящуюся в этой, старообрядческой традиции. До Алексеевско-Никоновской «правки» церковных и богослужебных книг.

Совершенно ясно, что М.А. Шолохов в работе над «Тихим Доном» обратился именно к такой Библии вовсе не случайно. Уже самим выбором её писатель однозначно и ясно указал, какой духовной, исторической традиции в истории России он придерживается. Кроме того, тем самым, он не просто сравнил Раскол с новой революционной катастрофой России, но показал последнюю, как неизбежное продолжение Раскола. Это, пожалуй, самый главный мировоззренческий аспект «Тихого Дона». Подтверждений ему множество в тексте романа. Вот почему столь часто в «Тихом Доне» встречаются казаки-староверы, причём в связи с разрешением самых важных и принципиальных вопросов. Эти, отстоящие друг от друга на два с половиной века трагедии – Раскол и революция – носили все признаки духовной катастрофы. Для такого их сопоставления и уподобления есть все основания. Ведь и феномен российского казачества оформился окончательно после Раскола, в определённой мере, в результате его. А потому постижение революционной трагедии русского народа через трагедию казачества стало для писателя естественным.

Революционное крушение России в начале ХХ века является прямым следствием Раскола Русской православной Церкви и народа в XVII веке и продолжением его. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) видел прямую взаимосвязь между двумя этими несчастьями Церкви, народа и государства: «Расколом принято называть происшедшее во второй половине XVII века отделение от господствующей Православной церкви части верующих, получивших название старообрядцев или раскольников. Значение Раскола в русской истории определяется тем, что он являет собой видимую отправную точку духовных нестроений и смут, завершившихся в начале ХХ века разгромом русской православной государственности». Да об этом прямо говорится в тексте «Тихого Дона»: «В угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа».

Вот тут действительно невозможно не прийти в изумление. Как могло так произойти, как случилось, что всё это было опубликовано в столь безбожное время, при тотально господствующей атеистической идеологии?.. Видимо, потому, что революционеры состояли не из одних таких как Мишка Кошевой, видевших в революции лишь возможность самоопределения. И не из одних таких, неистовых, как Штокман, который, двигался к одному ему известной «цели». Среди революционеров было немало, действительно образованных людей, хорошо знавших Библию. И они не могли не видеть и не могли не осознавать, что «Тихий Дон» – это приговор их революционному делу… Они могли не допустить его в общественное сознание. Но если публикация «Тихого Дона» всё-таки состоялась, значит, это произошло действительно по Божиему Провидению… Нам не дано постичь это своим бедным разумом. Мы можем лишь надеяться на то, что Господь вразумил самых разумных из революционеров

Да, «Тихий Дон» М.А. Шолохова – это приговор революции. Но по самому большому человеческому, цивилизационному, историческому счёту этот писатель с Дона М.А. Шолохов, неизвестно откуда взявшийся, которого, после всего происшедшего в России, вроде, и быть не должно, – безусловно прав… В мировом, в библейском значении эти революции и смуты имеют именно такой смысл, какими он их изобразил… Но мы-то думаем быть не только «сегодня», но и всегда… А потому не будем гонителями истины. То, что он сделал, уже никуда не денешь, уже не утаишь. Спрячем пока истинный смысл его писания за его истолкованием, таким, чтобы большинство людей не поняли и не догадались о том, что постиг и что явил им этот человек…

Надо хотя бы кратко назвать причины Раскола – самой большой трагедии в истории русского народа. Его характер и особенности. И его значение в нашей многотрудной истории вплоть до сегодняшнего дня, ссылаясь на обстоятельные исследования последнего времени.

Всё началось с так называемого византийского соблазна или как ещё называют эту блажь, – византийской прелестью. Возникла идея, совершенно неосуществимая, что было ясно уже при её возникновении, – объединить весь православный мир под единое государственное начало. Создать Великую Греко-Российскую восточную империю со столицей в Константинополе, возглавляемую русским царём. При этом произошла подмена русской идеи, согласно которой Москва – Третий Рим – выступавшая, хранительницей чистоты православной веры. Эта же идея объединения была истолкована чисто политически. Но для этой цели надо было унифицировать русскую и греческую церковные практики. Причём, по образцу греческой. Привести в согласии с греческой обрядность и главное – правку церковных и богослужебных книг.

Совершенно справедливо пишет Б.П. Кутузов, что это был форменный церковный погром: «Реформа была навязана Русской Церкви искусственно, реформа не обоснована ни богословски, ни канонически… является по сути преступлением по отношению к Русской Церкви и обществу… Для проведения церковной реформы вообще не было никаких оснований. История показала, что константинопольский престол был лишь приманкой, чтобы склонить русских к проведению церковной реформы» («Церковная «реформа» XVII в. как идеологическая диверсия и национальная катастрофа», Барнаул, 2008).

В результате такой «реформы» русский народ раскололся на два враждующих лагеря. Цинизм состоял в том, что людей, устоявших в своей вере, – старообрядцев – обозвали раскольниками, якобы отступивших от веры и якобы виновных в том, что народ оказался расколотым. Староверы жестоко преследовались. Церковная литература была переполнена их обличением. Критика «реформы», вплоть до 1917 года, была невозможной и выставлялась как выступление против официальной церкви.

А.В. Пыжиков отмечал, что «в середине XIX века Россия по сути уже была расколота. Когда в конце 1840-х годов правительство отправило по стране несколько исследовательских комиссий, выяснилась ужасающая картина: миллионы русских людей не считали себя приверженцами официальной церкви и крайне враждебно относились к действующей власти. Целые губернии были охвачены раскольничьей фрондой… По сути, была выстроена вторая, параллельная Россия» («Грани русского раскола», М., Концептуал, 2016).

И только полвека спустя после церковных «реформ» власть озаботилась легализацией Раскола в административном отношении. Акт от 8 февраля 1716 года установил запись и двойное налоговое обложение раскольников – двойной оклад. Со времён Екатерины II государство прекращает давление на староверов. В 1800 году уже при Павле I было учреждено единоверие, особая форма отношений синодальной церкви и староверов. И только в 1971 году поместный собор Русской православной церкви отменил клятвы, анафематствования старого обряда. Но и до сих пор в нашем научно-историческом обиходе старообрядчество выставляется как нечто маргинальное, якобы не затрагивающее основ духовной и государственной жизни, «в трудах учёных оно традиционно предстаёт в качестве некоего этнографического чулана, откуда время от времени извлекаются свидетельства далёкой старины» (А.В. Пыжиков). Даже трёхтомный энциклопедический словарь «Христианство» всё ещё, и после Собора 1971 года, пытается убедить мирян, что «старообрядчество есть последование церковной старине в той области, которая касается не существа веры, а внешней церковной жизни, то есть всего того, что относится к церковному чину и благоукрашению, а равно и церковным обычаям» (т. 2, М., Большая Российская Энциклопедия, 1995).

Вячеслав Козляков в книге «Царь Алексей Тишайший» пишет: «Сторонники старой веры тоже ни в чём не отличались от адептов появившегося официального православия» (М., «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 2018). Такая вот историческая «толерантность», говорящая о том, что истинно верующие люди, отстаивать свою веру не должны… Между тем, как честным исследователям давно было ясно: «На вопрос: кто вызвал раскол русской Церкви, кто расколол её, отвечает история и выносит в лице своих наиболее объективных исследователей старообрядчеству оправдательный приговор» (И.А. Кириллов. «Правда старой веры», Барнаул, 2008). Книга написана в 1914 году.

Выдающийся философ, мыслитель нашего времени А.С. Панарин писал: «Церковный раскол XVII века породил опасную цивилизационную трещину в России. Настоящим хранителем цивилизационной самобытности России стала старообрядческая оппозиционная церковь. При этом любителям отождествлять самобытность с косностью и отсталостью следует сразу же напомнить: наиболее перспективные эволюционные сдвиги в России, связанные с зарождением народного предпринимательства, самодеятельного, не зависящего от власти гражданского общества, твёрдого в правилах «третьего сословия», имели своей социокультурной основой именно старообрядчество. Оно породило по-настоящему крепкие и яркие характеры: устойчивые нормы поведения, высокую мотивированность. Напротив, противоположная, сразу же ставшая политически и идеологически господствующей сторона, участвующая в расколе, дала «господскую церковь», в которой канона и ритуала с самого начала было больше, чем подлинной веры» («На перепутье (Новые вехи)», М., «Логос», 1999).

Этот малый экскурс в судьбу и историю старообрядчества совершенно необходим для прочтения «Тихого Дона». Из него видно, что старообрядчество занимает центральное место в русском народном самосознании. И главное – М.А. Шолохов в революционной трагедии своего времени видел продолжение Раскола, покушение на народные начала жизни. И в романе «Тихий Дон» он изображает, как это нестроение совершается и как преодолевается.

Когда уже стало ясно, что чему противостоит в этой расстраивавшейся жизни, когда вполне определились, кто есть кто в этой, как говорит писатель, войне против русского народа, он третью книгу «Тихого Дона», вроде бы вдруг, начинает с эпического описания «великого раздела», начало которого «намечалось ещё сотни лет назад… Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами»… Говорится о «великом разделе» между верховцами и низовцами, но соотносится этот раздел с тем расколом народа, который произошёл от раскола Церкви.

Именно казак-старовер, подводчик даёт оценку деятельности революционеров – Штокмана, Ивана Алексеевича, Мишки Кошевого. Они выехали из хутора Чеботарёва в Усть-Хопёрскую. Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков. Но скоро перешли к главному. Казак-старовер и говорит: «Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали…». На недоуменный вопрос Штокмана подводчик отвечает: «Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти износу не было. Дурасного народу у вас много, через это и восстание получилось». И далее казак-старовер рассказывает, как в станице Букановской комиссар Малкин расстреливает казаков, несправедливо обращается с народом, что «этот Малкин чужими жизнями, как Бог распоряжается»… Примечательно, что по представлению подводчика Малкин этот самодурствует, а такие права ему от Советской власти не даны: «Мандаты, небось, нету на такие подобные дела…».

В церковной «реформе» XVII века правка богослужебных книг, «книжная справа» занимает центральное место. Б.П. Кутузов пишет, что «шла не правка книг, а их порча». И подтверждает это конкретными текстуальными примерами. Кроме того, как неопровержимо доказано исследователями, источником, образцом для правки были не древние рукописи из Византии, а современные греческие книги, напечатанные в Париже и в Венеции. Это уже однозначно говорит о том, что эта «правка» была предпринята как духовная агрессия против Русской православной церкви, русской государственности и русского народа… Потому и остаются труднообъяснимыми та жестокость, с которой эта «реформа» проводилась и то зверство, с которым преследовались «раскольники» настоящими раскольниками и отступниками…

Есть факты поразительные в истории нашей духовности и нашей государственности. Как известно, Иерусалимским патриархом для «правки» книг в Алексеевско-Никоновскую «реформу» был рекомендован Арсений Грек. Он воспитывался в иезуитской коллегии в Риме, неоднократно переходил из православия в латинство и обратно, принимал и магометанство и униатство… То есть, для столь важной работы, как правка церковных книг, – он никак не подходил. Вокруг этого в церковных кругах шла, как видно, борьба: «Его арестовывают и отправляют в Соловецкий монастырь. В 1552 г. прибывший на Соловки Никон освобождает этого еретика и религиозного авантюриста и делает его правщиком и переводчиком богослужебных книг» (Б.П. Кутузов). Факт поразительный, говорящий о том, что эта «книжная справа», действительно, была «идеологической диверсией»…

Но самое удивительное и, казалось бы, невозможное состоит в том, что аналогичная «правка» церковных и богослужебных книг в нашей истории уже была. Когда великий князь Василий III, отец первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного предпринял правку книг, он запросил у афонских старцев прислать ему знающего человека. Был выбран Максим Грек, не знающий ни русского, ни церковно-славянского языков. То есть, опять-таки, для такой работы абсолютно неподготовленный. Два года находясь в Крыму, он готовился к этой миссии, но как оказалось, не книжной, а скорее идеологической и политической. Его келья превратилась в пристанище оппозиционеров к верховной власти. За еретическую правку книг он был осужден двумя церковными Соборами. Впрочем, почему-то канонизирован в наше время, к 1000-летию Крещения Руси… Эта странная миссия Максима Грека на Руси обстоятельно показана в монографии выдающегося историка И.Я. Фроянова «Драма русской истории» (М., Издательский дом «Парад», 2007). В монографии так же даны текстологические примеры «правки» книг Максимом Греком…

Однотипность этих миссий, этих «книжных справ» говорит сама за себя.

А потому на вопрос о том, какую Библию читал М.А. Шолохов, работая над «Тихим Доном», следует ответить, что писатель читал настоящую Библию, не правленную в Алексеевско-Никоновскую «реформу». Ведь даже те отрывки из книги пророка Иеремии, которые приведены в «Тихом Доне», в сравнении с современными изданиями Библии, как, и с дореволюционными, вызывает множество вопросов, свидетельствует, мягко говоря, о небрежном отношении к тексту Священного Писания.

Приведу только некоторые примеры. В современных изданиях Библии: «Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя». В Библии 1663 года, текст которой совпадает с шолоховским: «воздвигните знамение». Совершенно ясно, что это не одно и то же. В назидание поверженным вавилонцам говорится о том, что они прыгали, резвились бездумно как телята и бодались как волы, вот и пришла им за это расплата, отмщение: «Скакаете яко тельцы на траве и бодосте яко же волы». В нынешних текстах: «Прыгали от радости, как телица на траве, и ржали как боевые кони». В первоисточнике, как видим, вовсе не телица, а телята, и откуда-то взялись боевые кони. Такая замена ничем не оправдана.

Вот павший, разрушенный Вавилон в современных изданиях Библии: «Всякий, проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет на все язвы его». Непонятно, почему всякий, увидевший развалины Вавилона, посвищет. В первоисточнике: «Всяк ходяй сквозь Вавилон подивится и позвиждет над всякою язвою его». Позвиждет – это, видимо, – позвиздание – осмеяние, освистание. То есть, всякий проходящий через развалины Вавилона, освищет его, в смысле – осмеёт.

Есть и принципиальнейшие расхождения в переводах Библии, имеющие важное значение для понимания Божеского устроения мира. В ныне издаваемых переводах Библии говорится о том, что Господь раскаялся в том, что сотворил человека на земле: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем» (Бытие, 6; 6). То есть, Бог якобы совершил «ошибку», создав человека, которую потом «исправляет», изгоняя первых людей из рая, допуская братоубийство Каином Авеля, посылая, наводя водный Потоп, чтобы все, что есть на земле лишилось жизни: «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил… ибо Я раскаялся, что создал их» (Бытие, 6;7).

Но Господь не раскаивался в том, что сотворил человека на земле. Истинно верующий человек не может даже мысли допустить о том, что Бог может совершить «ошибку». Это невозможно. Он размышлял о том, как сотворить человека. Вот как в оригинале, мало чем сходном с переводами: «И помысли Бог, яко сотвори человека на земли, и размысли». То есть и подумал Бог, как сотворить человека, и поразмышлял. Иными словами, Господь думает о том, как сотворить человека. Но он не раскаивается в своем творении. Господь не говорит, как именно Он создал человека, Он говорит лишь о том, что сотворяя человека, Он хорошо подумал, а значит, таким именно человек и должен быть, каким Он его создал.

Но и сегодня православные читают о «раскаянии» Господа, допуская мысль, что Он может «ошибаться». Если допустить, что Он «ошибался», создав человека, то «можно» подвергнуть сомнению и сотворённый им мир и начать его «переделывать» по своему усмотрению… Вот где таится мировоззренческий исток «оправдания» бунта против Бога. Но Господь однозначно говорит о том, что созданный Им мир, будет существовать вечно: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Бытие, 8; 22).

Приводя в «Тихом Доне» истинный, неправленый текст Священного Писания, М.А. Шолохов, разумеется, знал, чем отличается дореформенный текст Библии, что это была за борьба, в результате которой, такая «книжная справа» была всё-таки совершена. Об этом однозначно свидетельствует сам текст «Тихого Дона».

(Продолжение следует)