ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ТРЁХ ХОЛМАХ

В Аббатстве

Наверное, Город оглушил бы привыкших к размеренности и, практически, безмолвию пограничного городка. Уже издалека завидев один из трёх холмов, увенчанный поясом крепостных стен, Свен почувствовал, как на него начали накатывать воспоминания детства и юности. Как радостные и сентиментальные, так и довольно печальные. Но сейчас ему не суждено было погружаться в былое и думы, ибо первой точкой их путешествия было Аббатство, где находилась резиденция Епископа Ордена.

Аббатство возвышалось над Городом, его аккуратная застройка грамотно обыгрывала особенности рельефа местности. Сказывалось то, что в отличие от беспорядочного разрастания города, который строился на протяжении веков разными людьми, приспосабливавшихся к целому ряду условий, Аббатство созидалось согласно генеральному плану. Река огибала холм с трёх сторон, но был прорыт канал, который превратил холм в островок. Теперь в Аббатство можно было попасть только по мосту. Фактически, это был не просто мост, а мост-крепость. Ибо по обеим сторонам реки возвышались башни-близнецы, квадратные в основании.

И попасть на мост можно было лишь проникнув в помещение первого этажа первой башни, которую прозвали Софией. Дабы стражники башни Софии проявляли мудрость и тщательно проверяли проезжающих, не впуская на мост кого ни попадя[1]. В тех краях девочек-близняшек было принято называть либо София и Эмилия, либо София и Матильда, либо София и Изабелла. Посовещавшись, было решено тянуть жребий. Выпало так, что вторую башню назвали Изабеллой. Со временем, впрочем, имя сократили, и башня стала называться Беллой.

Башня Белла была и впрямь красива[2]. Она ничем не отличалась от башни Софии, но смотрелась у подножия холма так величественно, что казалось, будто иначе, как Беллой её и нельзя было окрестить. Каменный мост состоял из нескольких арок, причём центральная арка была довольно высока. Для её строительства нанимали архитектора-араба, искусного в подобного рода вещах. Арка должна была быть высокой в связи с тем, что по реке ходили баркасы и даже когги, на которых купцы доставляли товары в Город. Впрочем, выше по течению достаточно крупные суда не ходили, а небольшая ладья свободно проходила под аркой, мачту снимать не приходилось.

Про этот мост, (как и про любой диковинный по своим архитектурным данным мост, сооружённый в тех краях и в то время), ходила легенда. Будто бы арабу возвести столь искусную каменную дугу, состоявшую из блоков, соединявшихся «в замок», помог некий джинн, специально прилетавший по ночам из аравийских пустынь в наши богоспасаемые пределы. За свою помощь тёмное существо, ясное дело, потребовало душу араба. Но тот его перехитрил, когда повелел приготовить раствор, который нужно было залить в щели между камнями, и вместо ведра дал решето. А поскольку работы шли ночью, джинн ничего не понял. Но последнюю услугу оказать не смог, а потому «остался с носом».

Так это или не так, мы не знаем доподлинно, ибо араб был магометанином, а потому у епископа не исповедовался, и увёз свою тайну в свою Аравию.

Каменный мост, укреплённый башнями с навесными бойницами, обеспечивал Аббатству надёжную защиту от нападений.

Предъявив стражникам первой башни хартию, подтверждённую печатью Ордена, наши путешественники прошли по мосту ко второй башне, где спешились, а потом отправились по достаточно крутой лестнице наверх холма, к зданиям Аббатства.

Аббатство состояло из двух крупных двухэтажных подковообразных зданий. Каждая «ветвь» «подковы» соединялась галереей с «веткой» другой «подковы» так, что закрытый дворик – клуатр – имел форму креста. В первом здании располагались: госпиталь, трапезная, хозяйственные помещения, кельи братьев обители. Во втором были: зал встреч капитула – рыцарей Ордена и братьев обители, церковь, покои епископа и монастырская библиотека. Скрипторий, где братья занимались переписыванием книг, находился там же, в библиотеке.

Прибывших путешественников накормили с дороги, а по окончании трапезы вернулся молодой остиарий[3], очевидно, обучавшийся в Семинарии при Ордене, и объявил:

- Его преосвященство ожидает встречи с Их милостями рыцарем Монтшварцем, рыцарем Свеном и с Его преподобием капелланом Пограничья Петрусом.

Затем семинарист сменил патетическое выражение лица на обыденное и, повернувшись к сидящим воинам, добавил:

- А воинам, сопровождавшим рыцарей, благословлено ложится отдыхать в келье, в которую вас проводит один из братьев святой обители.

Инфант, давно уже позволявший отпускать при своём рыцаре шуточки на грани приличий, пробурчал с деланным недовольством:

- Ну, вот, думал поглазеть на самого Его преосвященство, чтоб дома потом похвастать. Но нет. Рожей, видать, не вышел.

- Инфант, похвастаешь призовыми монетами. Так-то будет лучше, нежели бахвалиться и тщеславиться попусту, – дружелюбным тоном заключил Монтшварц, вставая из-за стола.

- Ваша милость, – напомнил о себе остиарий, – Его Преосвященство напоминает, чтобы вы не забыли предметы, принадлежавшие языческим существам.

У епископа

Епископ принимал путников не в зале собраний капитула, а в храме обители.

Трофеи, зашитые в специальные мешки, окропили святой водой, окурили ладаном. Епископ сотворил молитвы на отгнание нечистого духа.

Только после этого он позволил себе брать в руки загадочные предметы, привезённые с края света.

- А что существа эти, напоминают людей? Или песьеголовцы?

- Напоминают людей, Ваше преосвященство, – ответил после паузы Монтшварц.

Петрус собирался было ответить, но решил, что он видел только одну тварь, а не нескольких, поэтому не может высказываться с твёрдой определённостью.

- Напоминают людей… – повторил владыка. – Есть ли у них душа? Вот в чём ещё вопрос...

- Крови не было, – промолвил рыцарь.

- Я тоже, Ваше преосвященство, слава Деве Марии, ни капли крови не пролил, когда останавливал этого вот… носителя этого шлема, который Вы в руках изволите держать сейчас.

Епископ вертел в руках раздробленный шлем. И теперь можно было примерно понимать: как его смастерили. Основа была сделана по методу, который у нас называют французским словом «папье-маше». Только тут «картон» был выклеен не из бумажных и тряпичных лоскутов, а из лоскутов кожи, которые пропитывались какой-то смолой, и именно из них по «болвану» выклеивалась основа шлема. Шлем «армировался» сеткой из сухожилий, а уже его внешняя поверхность всячески украшалась. Глазищи были намалёваны, и в качестве зрачка были вставлены какие-то сверкающие драгоценные камни, а затылок укрыт был пышным плюмажем из белых перьев. Прикреплённый к нижней части маски воротник был покрыт орнаментами и шипами.

Епископ недолго повертел в руках палицы и подозвал семинариста, повелев ему вынести их храма оружие и облачение языческих существ.

А сам взял мешочек с золотым ожерельем и пригласил рыцарей и монаха следовать за ним в епископские покои.

- Это ожерелье – регалия какой-то знатной бестии, как вы полагаете? – начал он после того, как гости расселись в кресла.

Епископ, внимательно рассматривая барельефы, изображённые на золотых пластинках, пробормотал тоном, не предполагающим несогласие:

- Регалии мы оставим в Аббатстве. Не нужно, чтобы эта вещь попала в Мир. Бог весть: какими свойствами обладает этот амулет?

Посмотрел на Монтшварца.

- Но золота обитель вам выдаст – по весу предмета. Это само собою разумеется.

Монтшварц привстал и сделал небольшой поклон.

- А то, небось, думаете, что епископ Гросс Шпигель алчный, как ростовщик? Не так ли?

И сухо захихикал.

- Знаю-знаю, что там про меня болтают. Только епископ Гросс Шпигель не жадный. А экономный. Зачем сорить деньгами, растрачивая их на всякую чепуху? Нужно собирать монеты – медяк к медяку, а затем совершать что-то большое и важное. Эти дурни полагают, будто Гросс Шпигель поедает по поросёнку всякий день, кроме среды да пятницы. Оттого такой тучный. Какие глупцы. Да человек тучнеет как раз от постной пищи, а не от скоромной. Иппопотамы – вон какие толстяки. А львы и волки – поджарые и мускулистые.

Монах Петрус знал, что если владыка начал лекцию про питание, стало быть, настроение у него в целом благополучное для собеседников.

- Зачем же нам, людям духовного звания, таскаться по тавернам, когда в обители и накормят, и напоят. Тем, что Бог послал. Приготовленным с молитвой. По монастырским рецептам. А на что ещё монах потратит свой серебряный шиллинг, как не на выпивку в таверне. А, Петрус? Не так ли?

Монах вскочил с кресла и сделал довольно комичное выражение лица, которое как будто бы говорило: «Ваше высокопреосвященство, да Вы и сами всё лучше нас знаете, что уж там».

- Сиди-сиди. А, кстати, ты же тоже у нас стал сокрушителем бестии, трофеи добыл. Получишь завтра в Ордене у казначея сто монет. Как собираешься потратить?

Петр опять вскочил и стал, как столп. Разве что ресницами хлопал.

- Ну, десятину, ясное дело, бросишь в скарбонку. Или закупишь что-то для своей часовни в Замке?

- Как благословите, Ваше преосвященство…

- А остальное? Неужто пропьёшь? С тебя станется.

Монах стоял и помалкивал, мечтая о том, чтобы владыка переменил тему и отстал от него.

- Пропьёшь… – тихо промолвил епископ. – Но ведь взрослый человек… Герой Пограничья… Что же будем делать?

Монах стоял молча, но не сдавался.

- Ладно. Сделаем вот что. Дабы ты, преподобный Петрус, не болтался по кабакам и не позорил святую Церковь и Орден, к которому имеешь счастье принадлежать, поступим следующим образом. После уплаты десятины… Или приобретения на эту сумму необходимых для часовни предметов… остаётся 90 шиллингов серебром… Бочка отличного вина обойдётся тебе в шестьдесят шиллингов, а на оставшуюся сумму купишь приличествующее военному капеллану облачение, а также упряжную лошадь и повозку. Ибо нужно же будет куда-то поместить и бочку, и те предметы для часовни, которые ты тоже приобретёшь. Очень хорошо. Сейчас всё запишу и передам распоряжение нашему келарю.

Монах облегчённо вздохнул. Бочка первоклассного вина (а иного в обители не держали) это кое-что. И вправду: с его плеч даже свалилась какая-то тяжесть. Ведь ещё немного, и он бы так привязался бы к сотне шиллингов, что это серебро в конечном итоге могло бы поработить его душу, отравляя страстью стяжания, ранее неведомой монаху, который никогда больше двух шиллингов в руках не держал и не смог бы потратить эти сто.

Епископ знал об этом искушении. О том, что когда на человека обрушивается внезапное богатство, существует опасность того, что у человека разум помутиться от внезапно проснувшегося сребролюбия. А там… вслед за одной страстью попрут и другие. Поэтому он быстро и чётко распределил будущий гонорар нашего преподобного Петруса, получившего уже прозвище «Победителя варваров».

Ударил колокол.

- Так, дети мои, пора на Вечерню. После службы у нас в Обители лёгкая трапеза, затем Повечерие. На эту молитву можете не идти, отправляйтесь почивать. Завтра – трудный день.

Владыка преподал благословение, и появившийся как из-под земли остиарий провёл рыцарей на братское богослужение.

Замковая гора

Когда мы сказали, что Город располагался на трёх холмах, то выразились не вполне точно. Собственно город, – то есть ратуша, кафедральный собор, площадь перед ними, на которой устраивались ярмарки, а также многочисленные лавки, мастерские ремесленников с расположенными на вторых этажах жилыми покоями и каморками горожан, – громоздился на центральном холме, самом крупном по площади из всех трёх.

Возвышавшаяся над двумя остальными холмами «Монастырская гора» – та, на которой покоились корпуса Обители – была отделена от двух других возвышенностей рекой, которая, пробежав по долине у северных склонов двух других холмов, заворачивала уже на юг, омывая восточную подошву «Замковой горы». То есть холма, на котором стояла крепость с замком – резиденцией Ордена.

Наиболее коротким путём сообщения между Обителью и Орденом была река.

У причала башни Беллы стоял довольно внушительных размеров когг, на котором совершались далёкие путешествия по реке и далее – в открытом море, а также два рыбацких баркаса и норманнский кнарр – не столь внушительный и величественный, как когг, но вряд ли уступавший ему в судоходных качествах. На нём и отправились вниз по реке – к замку Ордена.

Свен едва сдерживал волнение, когда парусник проходил мимо стен родного города. Молодой рыцарь не был там уже два года. И он изо всех сил пытался скрыть своё волнение.

- Ничего, сынок. Бог даст, все дела доведём до некой запятой, вот и появится у тебя возможность повидать своих родных, – проговорил епископ. – Есть ли у тебя возлюбленная? Или ты решил посвятить свою жизнь служению святой Церкви?

Солнце слепило прямо в глаза молодому рыцарю, и все малейшие движения его души тут же проявлялись на его чистом лице. Смутившись, он опустил голову и проговорил негромко, но внятно:

- Не знаю пока что, Ваше преосвященство. Хочу пока что побыть рядом с отцом. Он так одинок.

Епископ был в курсе того, что в доме Иеремии не всё гладко, и что на Пограничную службу он отправился не ради поиска приключений. И что разговорами про выслугу титула, он просто отгораживается от домыслов, касающихся его жизни.

Ладья быстро миновала набережную Города и поравнялась с северной башней крепости, прозванной Давидом. Давидом её прозвали по двум причинам. Во-первых, она имела в основании форму правильного шестиугольника. Позже мы объясним, почему была выбрана именно такая геометрия. Так вот, когда архитектор размечал фундамент, то он изобразил на месте строительства огромных размеров шестиконечную звезду, вершины которой стали рёбрами башни. Епископ, бывший в то время в Замке Ордена, пошутил, что те, дескать, строят башню «Маген Довид» – «Щит Давида». Шутку Гросс Шпигеля мало кто понял: «При чём тут Давид?» Но название осталось. И когда дошло дело до строительств южной башни, которая возводилась на самом высоком участке «Замковой горы», то та башня – совершенно логично – стала донжоном. Получившим название Башня Голиаф. Ну, а как же без Голиафа, если тут поблизости Давид?

Миновав Башню Давида, река поворачивает на юг, и парусник прошёл мимо Замка.

Зеркальная гладь реки отражала восточную стену Замка Ордена. Свен не мог глаз отвести от этого дивного сочетания красок: сизых оттенков хмурого этим утром неба и радостной желтизне охры отражения стен и нежно апельсиновой терракоте отражения черепицы кровли крепостных башен и самого замка. Нижняя часть крепостных стен и строений была сложена из песчаника, а верхние ярусы стены, начинавшиеся примерно с высоты четырёх-пяти человеческих ростов (отсюда было пока ещё трудно определить наверняка), были сложены из кирпича.

Ладья пристала к берегу у причала, находящегося как раз у ног Голиафа.

Епископ, несколько приближённых к нему братьев Обители и наши герои отправились по тропе, огибающей южную башню вдоль западной стены к воротам крепости.

Ворота были сделаны хитрό.

Они обращены были не к предместью города, заполнившему овраг между центральным холмом и Замковой горой, но… дорога к воротам лежала ровно вдоль стены. Чтобы попасть в замок, нужно было пройти вдоль стены, подставляя бойницам правые, не защищённые щитами, бока. Естественно, это делало практически невозможным какие бы то ни было операции с осадными орудиями. Если штурмуя обычную крепость воины находятся в непосредственной опасности быть обваренными кипящей смолой и поражёнными камнями и стрелами лишь на самом последнем этапе штурма, то в случае с такой хитрой конструкцией, шансов дожить до ворот у нападающих практически не оставалось.

Наших путников никто из нависающих над тропой машикулей[4] смолой не поливал и камней на голову не сбрасывал. Напротив, их встретили весьма торжественно и радушно. Не мудрено: наконец-то капитул получит представление о таинственном Лесе из первых рук. Тем паче, что представит рыцарям отважных пограничников сам Епископ Ордена.

Во многих рыцарских орденах той поры во главе стояли Верховные магистры, гроссмейстеры, которые соединяли в себе как военно-политическую, так и духовную власть. Однако в нашем Ордене полномочия были разделены: окончательное решение военных вопросов – после обсуждение капитулом – осуществлял Магистр, решение же вопросов духовного характера – после обсуждения Синодом – оглашал Епископ.

Это напоминало модель симфонической власти Великого князя и Архиепископа. Однако епископ Ордена обладал более низким титулом по сравнению с Архиепископом, то есть предстоятелем Церкви в некой области, хотя при этом был более независим от Папы-Патриарха. А Магистр Ордена, хотя и обладал властью большей, нежели Великий князь или король, тем не менее, не был самодержавным владыкой, и власть его была выборной, а не наследственной.

Вот такая получалась духовно-аристократическая демократия.

Владыка преподал благословение встретившим его у ворот крепости рыцарям, не забыв и простых стражников. И вновь прибывших повели в Замок. Поднявшись на второй ярус башни Давида, они вошли по крытой галерее в главное здание.

Проходя по широким коридорам замка, наши рыцари рассматривали фрески, которыми были покрыты стены. На фресках изображались фрагменты славных битв, а также диковинные звери: зебры, гиппопотамы, грифоны и самые разнообразные единороги.

Более всего Свена впечатлила роспись, изображающая сражение сарацинского воина с Мартихорасом – львом с шерстью красного цвета, с мордой, напоминающей человеческое лицо и хвостом, увенчанным жалами-клещами как у скорпиона. Отец рассказывал Свену про это чудовище, чьё описание он видел у Плиния, который, впрочем, эллинское название «мартихорас» переделал в «мантикор», что было ошибкой, поскольку сарацины называли это своё чудовище просто и незамысловато: людоед – от персидских слов марти (человек) и хордан (поедать).

На стене, отделяющей эту часть коридора от следующей, прямо над дверью изображалось окончание схватки воина с Мартихорасом. Художник, изобразивший эту картину, видимо, был весьма искусным живописцем. Не было ничего лишнего – красное чудище изображено было на ярко синем фоне. В пасти Мартихорас держал отгрызенную человеческую ногу, выразительно выделявшуюся своей белизной, так контрастировавшей с красными и синими красками.

В следующем зале картина изображала уже, наконец, пленение чудища. В то время как Мартихорас тщетно пытался своим ядовитым жалом на конце хвоста поразить трёх рыцарей, сомкнувших щиты, другой рыцарь набрасывал на него сеть.

Свен помнил, что Мартихорас – олицетворение греха мошенничества. Понятно, что если мошенник может заморочить голову одному человеку, то с дружным сообществом ему будет уже не справиться.

Но фреска, тем не менее, призывала не усыплять бдительности. В самом углу изображалась скала, за которой пряталось ещё одно чудовище, которое наблюдало за процессом пленения монстра-людоеда. Это был Сфинкс: лев с женским лицом и крыльями, как у Пегаса.

Путники поднялись на третий этаж, и, войдя в огромную – в два человеческих роста, – дверь, оказались в просторной зале, в которой уже был собран капитул Ордена.

Капитул

Во главе П-образного стола, занимавшего половину залы, восседал сам Магистр, который при появлении Епископа встал из-за стола и подошёл испросить благословения у владыки. Проводив Епископа к его месту – справа от кресла Магистра, был дан знак и прочим членам капитула, а так же специально приглашённым рыцарям и мастерам занимать свои места. Монтшварц, Свен и отец Петрус остались стоять у входа. По сторонам от Магистра и Епископа заняли свои места двое ближайших помощников Магистра. По левую сторону от них были места Знаменоносца Ордена и трёх рыцарей-адьюнктов, представлявших наиболее родовитые дворянские дома. По правую – Маршал Ордена, далее – его помощник, назначенный из числа сержантов, и двое наиболее бывалых и многоопытных рыцарей, чьи советы весьма высоко ценились и чьё мнение нередко могло переломить ход обсуждения того или иного вопроса.

За столом, приставленным к главному столу слева, сидел капеллан Капитула, в обязанность которого входило непрерывное творение молитвы по «Розарию», дабы являть собравшимся пример стяжания Духа Святого. И таким образом способствовать тому, чтобы страсти не овладевали спорящими до такой степени, что принималось бы некое неразумное решение. Дальше сидели двое писцов, один записывал в Протокол собрания Капитула некие наиболее важные вещи, а второй исполнял роль толмача, если вдруг необходимо было перевести некие понятия из иноземных культур, например, сарацинской, иудейской или даже персидской. И далее – по убыванию старшинства – шесть рыцарей. Три стула оставались свободными.

Прямо напротив них – за столом, приставленным справа к главному столу, – сидел казначей ордена, и рядом с ним – двое наиболее крупных донатора, могущественные и богатые землевладельцы, постоянно оказывающие всемерную поддержку Ордену. Далее – управляющий земельными владениями Ордена, главный оружейник, главный кузнец, главный конюший Ордена. Словом, люди с большой буквы. Те, кто занимается обеспечением воинов всем необходимым. Далее сидел допущенный на заседание некий мастер алхимии и механики, которому Магистр доверял, и которого ценил весьма высоко. Там же сидели трое сержантов и монах, послушанием которого было попечение об инвалидах и престарелых воинах.

- Братья, давайте поприветствуем славного рыцаря Монтшварца, добывшего со своими воинами ценные сведения, которыми он сейчас поделится с нами, – сказал Магистр.

Монтшварц поклонился капитулу, а все собравшиеся встали из-за своих мест и также ответили лёгким поклоном.

- Славного рыцаря Свена, сына Иеремии, прецептора Пограничного Замка, – продолжал Магистр.

- А также достопочтенного Петруса, капеллана Пограничного Замка, самолично пленившего знатного воина из числа лесных варваров.

При виде нашего добродушного, но весьма и весьма довольного собой монаха-капеллана, некоторые молодые рыцари и сержанты едва сдерживали улыбки, однако же, они были, несомненно, горды тем, что один из капелланов Ордена проявил себя как настоящий воин, что бы там не болтали трубадуры и актёры, позволявшие себе порою лишнего в своих сатирических песнопениях, посвященных тем служителям Церкви, которые не всегда были на высоте своего служения.

Затем все повернулись на восток, осенили себя крестными знамениями и Епископ сотворил молитву на начало всякого благого деяния:

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, начинаемое нами деяние и помоги нам благополучно завершить его. Уповаем на содействие Благодати Духа Святого. Тебе, Творец и Спасителю наш, посвящаем все наши труды, дабы они послужили для блага и спасения наших ближних. Христос – моя сила, Бог и Господь, взываем от смысла чиста. Аминь!

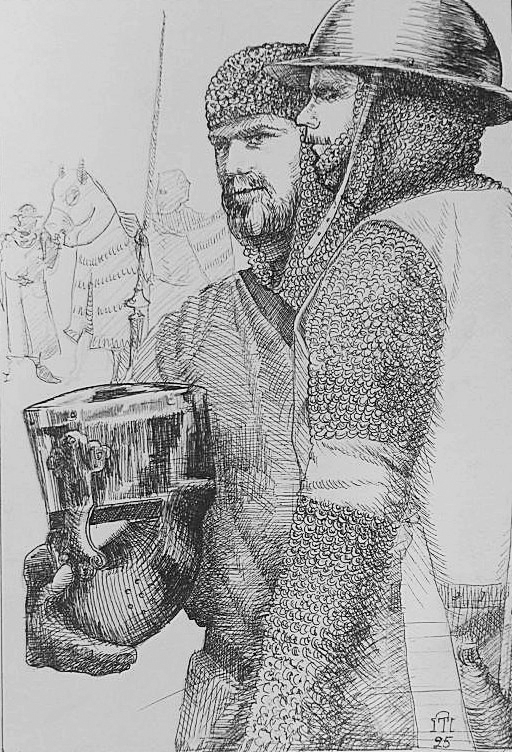

Все расселись по своим местам, прибывших усадили за край стола и попросили рассказать о своём опыте соприкосновения с лесным воинством. Рыцари и монах всё подробно рассказали и ответили на вопросы, в том числе касающиеся участи сержантов Роберта и Федула, отряд которых с позволения Магистра отправился в лес. После этого двое воинов внесли в зал «маничино» – деревянного болвана, которого использовали мастера кройки и шитья. Болван был одет в кожаный доспех и шлем, который – за то время, пока капитул заслушивал доклады наших героев, кое-как – насколько это было возможно – поправили.

Палицы подали на стол Магистру. Магистр взял одну в руку, затем предложил собравшимся осмотреть доспехи детально. Все, даже капеллан Капитула, который в течение всего времени не выпускал из десницы чётки, сгрудились вокруг «маничино», ощупывая кожу и передавая друг другу шлем.

- Папье-маше. Хорошо защищает от дробящего оглушающего удара. Но ни мечу, ни, тем паче, боевому топору – не помеха.

- Стало быть, нет у них ни клинков стальных, ни топоров, раз уж такой богатый доспех увенчан столь несерьёзным шлемом.

- А плюмаж ведь не для пышности у него. Защищает затылок и шею. Удар будет соскальзывать.

- Как на сарацинских шлемах бунчуки из конских хвостов.

Затем обратились к нашим рыцарям:

- А вот следы какого-то совсем свежего, видимо, удара?

- Да, это мой батюшка, барон Иеремия. Надел на табурет панцирь и опробовал на нём палицу, – отозвался Свен.

- И каково впечатление?

- Зубья палицы не пробивают панцирь насквозь. Пробивают кожу, затем вязнут в войлоке. Назначение просоленной ткани пока ещё не ясно. Возможно, для сохранности войлочного слоя.

- Разберёмся. Это теперь вопрос стратегический, – отозвался Магистр.

- Стало быть, поят варваров каким-то зельем, и становятся они как норманнские берсерки, малочувствительными к боли, – задумчиво произнёс старый рыцарь, когда все вновь расселись по своим местам.

- Да, Ваше высокоблагородие, что-то у них не так с чувством боли, – ответил Монтшварц. – Мы в упор – с двадцати шагов – поразили одного воина двумя стрелами, причём болт моего арбалета прошёл насквозь, но он не был поражён. Продолжал бой до тех пор, пока не был обезглавлен. Ещё и меня успел ранить в плечо. Ловкий и опытный воин. Не реагируют они на колющие и режущие удары так, как реагируют обычные воины.

- Зато можно обезвреживать их дробящими и оглушающими ударами, – задумчиво продолжил старый рыцарь.

И обратился к Петрусу:

- Скажи-ка, Ваше преподобие, а ты когда свалил варварского воина, крови много было у того на… на физиономии?

- Совсем не было, доблестный рыцарь Недведжи! – ответил отец Пётр воину, по происхождению из славян, который и впрямь напоминал медведя[5]. – Слава Пресвятой Деве Марии! Не то получил бы епитимью.

- И твой воин, доблестный Монтшварц, когда отсёк голову варвару тоже не видел: какова у него кровь?

- Нет.

- Всё это очень странно.

- Но может ли статься так, что брань не против плоти и крови враждебной?

- Нет, брат, – ответил епископ. – Эти существа загадочные, но это не духи злобы поднебесной. Духи не нуждаются ни в панцирях, ни в амулетах, ни в оружии. Они проникают внутрь наших душ – и изнутри разрушают тех несчастных, кому Господь попускает быть разрушенными. Давайте сейчас сотворим благодарственную молитву и подышим свежим воздухом, пока нам накроют стол к праздничной трапезе.

Пир в замке Ордена

Когда рыцари вернулись в большую залу замка, то Свен обратил внимание, что напротив стола был установлен невысокий помост.

Назначение его вскоре стало ясно.

После того, как братья утолили жажду и голод, Магистр объявил, что сегодня в замке будут гости. Приедет бард Лось со своими верными труверами, и все собравшиеся смогут насладиться искусством прославленного поэта и музыканта, повидавшего немало дальних стран, и кое-что усвоившего из культур тех земель.

С башни Давида донёсся сигнал, оповещающий о том, что к воротам кто-то прибыл, и вскоре в залу вошёл крепкий мужчина средних лет, с аккуратной бородкой и длинными волосами с проседью, а вслед за ним вошли семеро музыкантов с инструментами. Магистр встал из-за стола и заключил барда в объятия, усадил слева от себя. Рыцарь, один из ближайших помощников Магистра, покинул трапезу, поскольку ему необходимо было проверить всё, перед тем зрелищем, которое приготовили рыцари Ордена. Но это – потом.

А пока что Магистр – как большой покровитель Поэзии, Музыки и Живописи – усадил рядом с собою прославленного барда и самолично наполнил его кубок. Музыканты тем временем начали своё представление, играя хорошо знакомые всем собравшимся мелодии, но без пения, поскольку тексты народных песен редко отличаются благочестием и высотой слога. Они хороши, конечно же, но несколько в ином месте. Всё-таки, тут собрались не просто высокородные рыцари… нет, дело не в этом. В тавернах во время походов всякие песни приходится слушать, да ещё и подпевать, захмелев. Нет, не в этом дело. Всё-таки, Орден был чем-то, вроде монастыря. И все понимали, что стоит чересчур расслабить натяжение тетивы, как оружие станет бесполезным. Можно тетиву иногда ослаблять. Но во всём – даже и в ослаблении – должна быть мера.

Наконец, музыканты заиграли мелодии из цикла «Cantigas de Santa Maria», которые настраивали слушателей уже именно на тот лад, который был необходим, дабы вместить чувства и образы баллады. Пирующие уже насытились, вина было выпито достаточно, но не чрезмерно.

Наконец, зазвучала «Девятая песнь Деве Марии». Длинные трубы-буицины и причудливые ритмы тамбурина и бубна создавали настроение восточных походов, но зазвучала волынка, сарацинские фанфары вначале стихли, а затем стали негромко изображать боевую музыку воинов Креста. Бард встал и направился к своим коллегам. Когда он поднялся на помост и взял в руки лютню, Магистр встал из-за стола и поднял вверх правую руку.

Музыка стихла, пирующие отодвинули в сторону тарелки и приборы.

- Дорогие братья, сейчас наш прославленный бард вместе со своими менестрелями представит на наш суд своё новое произведение. «Баллада о сожжении нечестивых норманнов греческим огнём».

Именно эта баллада должна была стать преамбулой приготовленного Магистром сюрприза. Как только Магистр смолк и занял своё кресло, зазвучал тамбурин, затем бубен, наконец, барабан. Заскрипела виола. Флейты навеяли образы струящейся воды. Барабанщик перестал бить по мембране, но стал постукивать палочками по ободу.

Раздался голос барда:

«Огнь бо еси ты и в огонь отыдеши»,

Так завещал варягу незрячий скальд.

Скальд ничего, кроме тайны скал не знал.

Зрак его в сердце глядел. Лица не видевший.

Сладко такое слышать подкидышу

Ведь для него мудреца слово было что клад.

«Огнь бо еси ты и в огонь отыдеши»,

Так завещал варягу незрячий скальд.

Скальд был младому варягу словно старший брат,

Помнил, как домом тому стал полночный край,

Вот и теперь, вместо слова «Прощай!»

Напомнил, что тут его дом, иного нигде не взять.

Затем снова загрохотали барабаны, завыла флейта, волынка стала жаловаться-причитать, а на дальнем фоне стали крепнуть голоса фанфар-буицин, которые повторяли простую, но уже начинавшую завораживать мелодию.

Дальше бард пел о том, как молодой варяг прославился как отважный воин и удачливый предводитель ватаги, разгромившей немало прибрежных селений и даже покоривший однажды крепость англов.

Каждый эпизод баллады оканчивался продолжительным инструментальным проигрышем.

Свен был искушён в музыкальном искусстве, даже сам что-то пытался наигрывать на лютне, но такого он ещё не слышал. Для него музыка была чётко функциональной. Нужно поднять боевой дух воинов – звучат фанфары, гремят литарвы. Нужно подать сигнал – слышим трубный зов рога. Нужно отвлечь молящегося от всяческих попечений о суетном – звучит григорианский хорал или орган, если посчастливится помолиться в кафедральном соборе. Хочешь развлечься – трубадуры исполнят что-то плясовое или споют малопристойную песенку на пирушке.

Но тут было что-то другое. Во-первых, сама баллада не утомляла, но слушалась как самый настоящий рыцарский роман, а сопровождающая поэтическое пение музыка превосходно передавала именно то настроение, которое и должно было возникать у слушателя, которому бард повествовал эту историю.

Наконец, баллада начала рассказ о том, как ватага викингов решила разграбить город и монастырь, достаточно удалённые от морского побережья.

Одеты цветами холмы. Цветами, не зубьями сизых скал,

Решил наш варяг, что найдено то, что он так давно искал.

Как будто бы видел всё это, и грезит давно позабытым сном.

Но звон! Но звон! От грёз наяву пробудил набатный звон.

Лукавый, однако, вложил ему в душу такие слова:

«Да как же варяг может жить меж лугов, а не среди волн!?»

Одеты цветами холмы, цветами, не зубьями сизых скал,

Как будто бы видел всё это, и грезит давно позабытым сном…

Несложно догадаться, что по логике поэтического произведения эпохи выяснилось, что викинг наш вовсе не викинг по рождению, но сын благородных родителей, чей отец-рыцарь был убит, а мать уведена в плен. Причём герой баллады родился уже тогда, когда его мать была в плену, но она умерла во время родов, а мальчика воспитали варяги. Однако ему, выросшему среди «зубьев сизых скал», во сне являлись образы родных мест – «холмы, поросшие цветами».

Итак, корабли викингов, которых в этих местах называли норманнами, приблизились к богатой обители, чтобы разграбить её. Но…

Тут менестрели издали на своих инструментах какой-то странный и жуткий звук. Видимо, нотные интервалы были специально так рассчитаны, чтобы произвести именно такие, «запрещенные» созвучия, от которых даже у человека с крепкими нервами мурашки по коже, а то и холодный пот…

Башня твердыни плюнула жутким «жидким огнём».

Первый корабль запылал, тела горели живьём.

Река не спасала, кипела смолой речная вода.

Похоже, конец: так встретил норманнов Вотан.

Но нет. Не конец. С башни кричит герольд:

«Сдавайтесь! Причальте в обители. Вас пощадят!

Иначе мы плюнем жутким «жидким огнём».

Зажжём и второй драккар, сгорите дотла живьём!»

Дальше был снова жуткий звук, но совсем короткий. Музыканты понимали, что чрезмерное использование таких секретов постепенно обесценит и сгладит то впечатление, которое оказывает на слушателей нечто необыкновенно впечатляющее. Барабаны резко смолкли и звучали только отрывистые стакатто цитолы да переборы лютни. Тихонько подстроилась к ним сперва флейта, затем остальные духовые инструменты.

Всё это прекрасно передавало переживания героя баллады, который хотя и вспомнил тот край, который ему являлся во снах, но также и помнил заповедь скальда: «Огнь бо еси ты и в огонь отыдеши».

В конце концов, варяг поворачивает корабль прямо на башню и совершает заведомо самоубийственный манёвр. «Жидкий огонь» уничтожает второй корабль, варяг гибнет, но пред его внутренним взором вновь встают образы холмов, поросших травами и цветами.

Менестрели ещё несколько раз проигрывали основную музыкальную тему, всякий раз всё тише и тише…

Магистр сам подошёл к барду и расцеловал его. Затем повернулся к менестрелям и дружески помахал им рукой, выказывая крайнюю степень удовольствия от услышанного произведения.

Тем более что замысел баллады, даже основные моменты – всё это было барду подсказано именно им, когда они встречались полгода назад. Именно тогда Магистр рассказал об этом бое, истребившем два боевых корабля варягов.

- Прекрасная баллада, – поделился Свен с сидящим рядом с ним рыцарем. – Такие символы! Настоящая поэзия!

- Никакие не символы. Всё именно так и было!

- Что так и было!?

- Всё. Всё так и было. Норманны пытались разграбить обитель, когда им лазутчик сообщил о том, что отряд братьев Ордена выдвинулся в поход и что в городе остались лишь ополченцы, а в замке – только караул да братья, занимающиеся хозяйством. Да вот только не знали норманны, что на башне Давида такая вот праща. Мечет не каменья, а «греческий огонь».

- Какой «греческий огонь»? – недовольно переспросил Свен, почувствовавший себя задетым. – Разве раскрыт секрет «греческого огня»?

- А вот увидите сами. Чуть позже.

- Да уж, – предался публичным воспоминаниям Маршал. – В те времена, пока ещё наш Давид не был вооружён пращёй «греческого огня», дозорному с Голиафа приходилось держать уши востро!

Наш Маршал считал себя человеком образованным и даже поэтически одарённым, поэтому любил время от времени выражаться весьма патетически. К тому же сам дух бардовской баллады способствовал именно таким речам и такому отношению к житию нашему, пусть и порою скорбному, но отнюдь не пресному.

Маршал иносказательно намекал своим боевым товарищам, дабы они в очередной раз озвучили историю отражения набега, которая прославила и Орден в целом, и руководителя обороны в частности.

Руководил обороной Маршал. Отряд рыцарей и сержантов Ордена выдвинулся тогда в прецепцию Белых Песков. Нужно было усилить гарнизон, поскольку пираты в ту пору расшалились не на шутку, и по донесениям шпионов ожидалась дерзкая выходка морских разбойников.

Но если шпионы Ордена доложили о планах пиратов, то шпионы Кара Геза – главаря преступных моряков – передали своим о том, что Замок опустел, и, таким образом, и Город, и сам Замок остались практически без защиты. К счастью для всех Маршал тогда по необъяснимой воле Провидения прихворнул и в поход не отправился, оставшись в Замке за старшего.

- А что такое городское ополчение? – продолжал Маршал. – Отважные ребята, кто-то даже и драться мастак. Но строй не держат. Тактики не знают. В поединках ещё могут одержать верх, но в массовых стычках просто позволяют выиграть время строевым бойцам. Если, конечно, таковые есть в резерве.

- А тогда таких не было, – задумчиво подхватил один из рыцарей.

- И вот, что происходит у нас тут, – торжественно возгласил боевой командир рыцарей. – Слушайте, герои Пограничья, вы этой истории не знаете. Но для начала, давайте поднимем кубки. Да, вот так поднимем. наполним, поднимем и… И осушим.

Все выпили.

- И вот, что происходит тут у нас. Прибыл отряд пиратов на трёх коггах. А нас в Замке – пять рыцарей да десять сержантов. И ещё повар с кузнецом да библиотекарем. Но сигнал тревоги мы подали вовремя.

- Да, конечно вовремя. Это помогло. И помогло всерьёз, – вновь поддержал своего командира рыцарь.

- Один когг пристал к набережной и стал уже перебрасывать трапы, по которым банда стала карабкаться на набережную. Кстати, барон Свен, примерно как раз напротив дома Вашего отца. Но подоспевшие ополченцы сумели воспользоваться своим преимуществом высоты и умело сталкивали как подбиравшихся к парапету бандитов, так и обрушивали в воду целые трапы с несколькими пиратами.

- Но долго так продолжаться не могло, – это уже подал голос один из сержантов, сидящий рядом с нашими героями. – Я был как раз тогда дозорным на Голиафе и наблюдал за схваткой. Стрелки, сидящие в марсовой корзине на мачте пиратского корабля, стали выбивать отважных ополченцев – одного за другим.

- А в это время с двух других коггов высадилась орава бандитов, которых было хорошо видно с площадки башни Давида. И созерцаю я, – Маршал опять ударился в патетику, - что наши крещёные безбожники тащат таран. Собираются, стало быть, ворваться в Замок.

Старый командир обвёл присутствующих торжествующим взглядом, и загремел:

- Собираются, стало быть, ворваться в Замок! Когда я постиг это, сердце моё возликовало. А почему?

- А почему? – невольно вырвалось у Свена.

- А потому, молодой рыцарь, что Замок взять приступом не-воз-мож-но! Взять они нас не возьмут, но зато у горожан появился шанс выдержать приступ. Ведь главные силы – во всяком случае наиболее многочисленные орды бандитов – будут связаны попытками штурма Замка. Тщетными попытками, смею вас уверить, доблестные сеньоры!

- Да уж, кипяточку со смолой мы успели разогреть, – смеясь, произнёс сержант, который тогда был дозорным. – Заметили же: как хитро у нас устроен вход. Прежде, чем начать выламывать ворота, нужно умудриться пройти прямо вдоль стены. Причём к стене обращены правые бока солдат. Бока, не защищённые щитами. И в эти бока впиваются болты арбалетов и стрелы луков.

- А сверху из бретешей[6], – рыцарь говорил о балкончиках на наружной стене, – как раз кипяток со смолой и камешками. Прямо на буйные головы, – рыцарь здесь засмеялся. – Позарились на Замковую казну!

- Даа… – протянул Маршал. – На наше счастье они оказались ребятами, мало знакомыми со стратегией. Были бы поопытнее, отступили бы от Замка и обрушились бы на Город, и мы бы своими силами Городу ничем помочь бы не смогли. Но жажда во что бы ни стало овладеть твердыней ослепила их. И они тщетно пытались выломать врата. А силы их таяли.

- Тем паче, что все они сгрудились на узкой полоске дороги вдоль стены, и практически всякая, выпущенная нами стрела хоть во что-то в ком-то, но застревала.

- И тогда я почувствовал, что Провидение говорит мне: «Ты старый солдат, соверши подвиг: спаси горожан!» И решение пришло в тот же миг. Да-да. Есть только миг. Меж былым и грядущим! И этот миг мы зовём Житие!

Свен не совсем понял глубины высказанной мысли, но она его впечатлила. Он ещё подумал, что неплохо бы записать её, чтобы не забыть.

- Решение, – продолжил Маршал, – пришло сразу же. Поскольку стало ясно, что пираты врата не взломают, мы решили оставить на стенах пятерых сержантов, которым подсоблял повар и прочие наши невоинствующие защитники, а сами – пять рыцарей и пять сержантов, совершить вылазку. Но не с целью героически погибнуть, обрушив свои клинки на звереющую от обстрела толпу под стенами твердыни, нет!

Маршал сделал эффектную паузу.

- Провидение открыло мне поистине божественный план, достойный царя Давида и короля Артура! Прошу заметить, Ваше преосвященство, – Маршал повернулся к епископу Гросс Шпигелю. – Всем своим существом осознаю то, что был лишь орудием Промысла Божия, Его же силой и славой произвели мы всё то, что случилось.

Епископ доброжелательно кивнул, благословив Маршала продолжать рассказ.

- Мы с товарищами выбрались по подземному ходу прямо на берег реки. Пираты так торопились, что оставили свои два когга не на рейде, а прямо у нашей замковой пристани.

- Это и решило их участь, – добавил рыцарь.

- Мы молнией вскочили по трапу на первый корабль и в считанные минуты вырезали пиратов, которым суждено было попасть под нашу руку. Затем подожгли корабль и перебрались на соседний…

- Поднимем же кубки за то, чтобы наши души всегда были чуткими к гласу Провидения, звучащему – порою – в наших душах в роковые мгновения нашего жития! – провозгласил тост Магистр, после чего Маршал продолжил свой рассказ:

- Перебрались мы на второй корабль, но… видимо, сказалась некоторая усталость от скоротечной схватки, и мы, переводя дыхание, успели не вырезать пиратов, но принять их капитуляцию. Впрочем, одного бандита, всё-таки пришлось убить: того, который трубил сигнал тревоги, призывавший, видимо, их соратников вернуться на борт корабля.

- Я заметил тогда, что часть бандитов уже появилась на берегу. Они выскочили из-за Голиафа. Затем они разделились. Кто-то побежал в нашу сторону, а кто-то, видимо, вернулся к штурмующим, – дабы сообщить о происходящем, добавлял сержант.

- И снова Провидение вело нас Своей Десницей, – продолжил Маршал. – Мы приказали сдавшимся пиратам сниматься с якоря и двигаться в сторону городской пристани. Благо, тут было рукой подать. И дозорные с третьего когга, видимо, увидев, что один из их кораблей захвачен, другой пылает, дали сигнал к отступлению. С криками «Измена!» пираты, уже почти высадившиеся на Набережной, отступили на борт корабля.

Маршал сиял. Трудно было обвинять его в гордыне, в тщеславии, ибо какая же это тщетная слава? Самая настоящая. Бранная. Спасшая жизнь сотням горожан.

- Прошу заметить! От абордажного боя с нами они уклонились и убрались восвояси. Пока мы совершали манёвр, вернувшиеся на горящий корабль пираты кое-как сбили огонь и тоже унесли свои ноги.

- А корабль остался у нас в качестве трофея! – торжественно подытожил Магистр.

- Да, с вами пребывала сила благодатной ярости. Такое иногда случается. Когда помыслы наши чисты, когда ситуация совершенно недвусмысленна, – теперь уже проповедовал Епископ. – Удивительно в этой битве то, что ни один из воинов Ордена не пострадал в бою. Погибли лишь двенадцать ополченцев, сражавшихся на набережной. Упокой, Господи, души убиенных рабов Твоих! Помянем же их…

Собравшиеся за столом осенили себя крестными знамениями и молча осушили свои кубки.

- Что ж, – завершил пир Магистр, – славная была битва. Потом случилось примерно то, о чём нам столь высокохудожественно поведал бард со своими менестрелями. Да, было нападение норманнов. Пожгли их, несчастных кровопийц. Как пожгли? А вот сейчас и сами увидите.

Рыцарь, сидящий рядом со Свеном, улыбнулся и подмигнул ему, что мол, вот, дождался – сейчас будет самое интересное.

Магистр пригласил Монтшварца, Свена и барда на смотровую площадку башни Голиафа, а остальные расположились у бойниц, глядящих на реку. Река сияла как зеркало – столь чистым было небу в эту лунную ночь. На реке покачивался плот размером примерно двадцать на сорок футов. На плоту стояли чучела размером с обычных людей.

Магистр дал знак стоящему рядом с ними воину, тот подал сигнал.

На башне Давида откликнулись. Раздалась барабанная дробь.

Воин протрубил другой сигнал.

Барабанная дробь мгновенно смолкла. И тут темнота озарилась сильной вспышкой огня – от некоего орудия, стоявшего на смотровой площадке башни Давид, отделилась струя огня, будто перед нами не башня орденского замка, а некий сказочный огнедышащий дракон.

Струя огня не попала по мишени, и теперь на речной глади образовалась огненная дорожка. Вода, конечно, не кипела и не пылала, но огоньки мерцали на поверхности, гаснуть пока что не собирались.

Свен в ужасе зажмурился.

«А что, если сейчас произойдёт нарушение физических законов! Если Творец решит наказать нас так же, как некогда наказал жителей Атлантиды Допотопной? За их превозношение… Теперь может наказать уже и нас. Попустит тому, что вода начнёт гореть и процесс этот будет не остановить. И мы сами спровоцируем события, описанные в Откровении. А всё по своей гордыне!...»

Стоявший рядом Епископ успокоил молодого рыцаря:

- Не переживай. Вода не горит. Горят масло и нефть, пролившиеся на воду. Они же не смешиваются с водой. Но горят, как и положено гореть маслу и нефти.

На нависавшей над рекой башенной площадке была установлена поворачивающаяся при помощи воротов платформа, к которой был прикреплён так называемый «Сифонофор». Это был огромный медный бак, подогреваемый жаровней с углями. В баке кипело масло, смешанное с нефтью и секретным порошком, который изготавливал виденный нашими героями на капитуле алхимик-механик. От бака шло две трубы: из одной со свистом выпускали излишек пара (иначе бак мог просто взорваться от чрезмерного давления паров), а другая труба соединялась со стволом огнеметательной машины. На этой трубе имелся рычаг, который открывал клапан – и пар выталкивал порцию горючей смеси.

Сейчас остатки смеси от первого выстрела почти ровной линией догорали на поверхности воды, отчётливо показывая: на сколько градусов нужно повернуть конструкцию сифона «греческого огня», чтобы второй выстрел уничтожил мишень.

Так и случилось.

На следующее утро Свен, Монтшварц и монах-капеллан вернулись в обитель, где они встретились с заскучавшими от иноческого быта своими солдатами, забрали коней и выехали из обители по мосту. Монтшварц получил от казначея Обители щедрое вознаграждение за золотое ожерелье – сто двадцать золотых, которые, впрочем, по обоюдному согласию были заменены на шестьдесят золотых гульденов и тысячу двести серебряных шиллингов. Лучше было иметь серебряный размен под рукой, а не носиться в поисках менял с кошельками, полными золота.

Деньги были разделены поровну на четыре части. И Пилястр сразу сказал своему патрону:

- Ваша милость… Я имею право более не служить Вам?

-Да, Пилястр. Имеешь право.

- Я много размышлял. И пока мы ехали с Пограничья, и теперь в обители… Мы ведь ходили вчера на все их службы...

- И что?

- За тридцать золотых я могу построить каменный дом под черепицей, а на первом этаже устроить мастерскую. Этих денег хватит и на строительство и на инструменты оружейника.

- А как ты думаешь договариваться с Цехом? У тебя разве есть патент мастера?

Пилястр аж вспотел от невозможности дать вразумительный ответ на такой логичный вопрос.

- Не переживай. Я тебя отпускаю. Подумаем: как решить твоё недоумение. Хочешь стать ремесленником – я не против.

И обратился к Инфанту:

- А ты, наверное, хочешь стать фермером? На свою долю можешь купить целое стадо коров, будешь завидным женихом. Я не шучу.

- Хочу, Ваша милость.

- Ну, хорошо. Так тому и быть, – подытожил Монтшварц. А потом добавил – Вот только не забывайте про то, что нынче с нами всеми может злую шутку сыграть нечистый. Придумает искушения, мы не справимся, наделаем того, чего не следует. Вы оба из одной местности? Поедите в родные места вместе?

- Так точно, Ваша милость.

- Так точно, так точно, – повторил за ним Монтшварц. – Что же вам посоветовать? Езжайте, от греха подальше, в родные места, там договаривайтесь с родичами, народ у нас мудрый житейской смёткой, авось, что-то подскажет дельное. Да держитесь подальше от кабаков и игроков в кости. А потом, Пилястр, думаю, оружейным ремеслом можно заняться в Пограничном городке. Там и поставил бы мастерскую. Пока ещё Орден обеспечивает привилегии поселенцам. И пока ещё у цеховиков руки коротки там свои правила устанавливать. Вот и думай… Ну, с Богом, будем прощаться. Астад, ты остаёшься со мной?

- Да, сеньор. Остаюсь.

Инфант и Пилястр выехали из Обители, а Монтшварц с Астадом обождали Свена, который о чём-то беседовал с Епископом, чтобы выдвинуться в Город всем вместе. Свен пригласил Монтшварца и Астада погостить двое суток у них дома. На третьи сутки был назначен капитул, где должны были прозвучать решения по организации военной кампании против Леса.

Свен приехал в отчий дом

Родительский дом стоял на Набережной Города. Сама Набережная возвышалась примерно на двадцать футов над рекой, была отделана камнем. Высота, как будто, и не очень внушительная, но достаточная для того, чтобы уберечься от высадки ватаг речных разбойников.

Парапет, в котором были проделаны бойницы, скрывал арбалетчиков из городского ополчения от стрел, выпускаемых корабельными стрелками. Поэтому в случае вовремя поданного сигнала тревоги ополченцы могли достаточно эффективно отбиваться от появившихся лихих людей. Которым ведь ещё нужно было как-то взобраться с борта посудины на стену Набережной.

Позади домов, выстроившихся на Набережной, шла дорога, уходящая вверх – так, что у крайнего дома один вход был нормальным – на первом этаже, а второй, с противоположной стены – на третьем.

Когда-то их предки первыми построили свой дом на Набережной. Точнее, это был даже не дом, а маленький замок. Ворота и надвратная башня выходили на дорогу, поднимавшуюся к вершине холма. Как раз напротив этой башни дорога поворачивала, формируя зигзаг змейки пути – как у них говорили «серпантина». Из башни по дубовому мостику можно было попасть как раз на третий этаж основного здания. Туда, где располагалась зала для приёма гостей. Кухня и комнатки слуг были на втором этаже, так, что тепло, поднимавшееся от печи по дымоходам, частично обогревало залу. Но там, разумеется, был и камин. А вот первый и четвёртый этажи были холодными. На первом этаже были запасы провизии, вина, а также всякого хлама, который в иных случаях выносят, наоборот, – на чердак. Но, поскольку дверями первого этажа, выходящими на Набережную, практически никогда не пользовались, то получился такой вот подвало-чердак. Света на первом этаже было немного, так как были прорезаны очень узкие бойницы. Нормальные окна начинались со второго этажа.

На четвёртом этаже были спальни господ – там было прохладно, но перин было вдоволь, никто не мёрз. Зато дышали свежим прохладным воздухом, что делало сон хоть и кратким, но здоровым.

На самом верхнем, подкровельном этаже была библиотека, где дети занимались с приходившими наставниками. Из балкончика подкровельного этажа можно было любоваться ландшафтами ближайших холмов – с Обителью с одной стороны, и с Замком Ордена – с другой, а из окошка на противоположной стене было прекрасно видно: что делалось в подворотне привратной башни.

Там всегда кипела жизнь: подъезжали и уезжали разные люди, разгружались и загружались повозки, которые вкатывали как раз в эту подворотню. Заводили и выводили лошадей из пристроенной к башенке конюшни. Да мало ли что ещё!

Свен вспоминал, как он однажды так размечтался на уроках Логики, что наставник строго спросил его:

- Если все ослы – живые существа, то значит ли это – что все живые существа – ослы? Как эта сентенция[7] классифицируется в «Аналитиках» Аристотеля?

Свен любил Логику, но Аристотеля понимал не то, чтобы блестяще, точнее, понимать-то он понимал, но всегда забывал: как называется то или иное определение из арсенала логических рассуждений? Какое из суждений является ассерторическим, какое – проблематическим, а какое – аподиктическим?..

Ну вот, наконец-то путники приблизились к этой самой сторожевой башенке. Рядом со Свеном ехал Монтшварц, а немного позади – Астад и Клотц. Монтшварц был неразговорчив, ссылаясь на сильную слабость и беспокоящую его рану.

Гостей уже в воротах встречали все домочадцы: Вацлав, младший брат Свена; две их сестрёнки-близняшки, уже почти невесты; мама, Агнешка; её старшая сестра, Иоланта, давно овдовевшая и жившая в их доме; её сын-студент Амадеус, а также челядь.

- Как вы узнали о нашем приближении? Неужели почтовые голуби доставили весточку?

- Нет, не голуби, – хором закричали сёстры София и Матильда. – Мы с балкона смотрели в трубу. И увидели!

За трапезой Монтшварцу стало нехорошо. Всё-таки рана была не вылечена. Вероятнее всего кровь была отравлена (пусть и не роковым образом) тем снадобьем, которым варвары смазывают стекло своих палиц.

Его увели в гостевую комнатку.

Несмотря на то, что Свен не был дома уже два года, и все домочадцы с огромным нетерпением ждали встречи, настроение было отнюдь не праздничным. Первым делом сёстры выяснили – как ранен рыцарь?

- Да вы вот Астада спросите, он своими глазами всё видел – сказал Свен.

Астад поведал о ранении Монтшварца отравленной палицей и о том, что с ним случались странные приступы, когда судороги чередовались с онемением. А потом Свен вкратце – в тех пределах, в которых можно было говорить с людьми невоенными – рассказал о делах на Пограничье.

- Свен, сынок. Нужно тебе отправляться в Орден и привезти достойного лекаря – снова начала Агнешка. – Дело непростое. Лучше сразу хорошего доктора. Не дай Бог что случится! И потом. Вы несёте службу на Пограничье, стало быть, и помочь должны, и самим для опыта пригодится.

Свен не стал писать никаких записок, но сам решил поскакать. Дело безотлагательное.

Из замка Свен приехал в сопровождении уже виденного на капитуле мастера механики и алхимии, одного его помощника и двух воинов Ордена.

Мастер оказался не только алхимиком и механиком, но ещё и лекарем, эллином по происхождению, звался Софоклисом. Со своим помощником он приготовил на кухне отвар и напоил им Монтшварца. А потом, собрав хозяев дома, высказал следующие мысли:

- Судя по тому, как себя ведут мышцы раненого воина, в его кровь попал яд «ведьмовской жабы». А может быть, «лягушки-гнома», точно сказать не могу.

Эти яды добывались из земноводных так: насаживали жабу на вертел, начинали её жарить – и из наростов начинал вытекать яд, собиравшийся в подставленную ёмкость, а затем уже добавляемый в смесь, которой намазывали оружие.

- Мне вот, что непонятно. Яд должен был бы уже давно оказать своё роковое действие. Вызвать паралич дыхания. Но почему-то его действие было сознательно ослаблено. Значит, вражеским воинам нужно было не убить рыцаря, а парализовать его и взять в плен.

И закончил:

- Иного ответа у меня нет. Если он, слава Спасителю, не скончался от этого яда до сих пор, то теперь уже будет жить. Деньги спрячьте. Я не знахарь, мы все готовимся к войне с исчадиями Геенны. Укрепите силы раненого говядиной и горячим вином с мёдом. Рыцарь Свен, послезавтра ждём Вас на капитуле. Рыцарь Монтшварц, надеюсь, к тому времени поправится вполне.

Дела книжные

Амадеус, как сказано выше, был студентом Университета. С начала октября должен был наступить новый учебный год, и теперь студенты из более-менее зажиточных семей торопились приобрести кое-какие книги. Книги были очень недёшевы, поэтому учащиеся менялись книгами друг с другом по мере необходимости.

У барона, как уже сообщалось, на подкровельном этаже имелась небольшая библиотека, где имелись книги Нового Завета на латыни, «Исповедь» блаженного Августина, «История моих бедствий» Пьера Абеляра, труды Иоанна Златоуста на греческом. Кое-что из античных философов: «Аналитика» и «Политика» Аристотеля, «Государство» Платона, отдельные фрагменты «Истории» Геродота и комедии Аристофана. Само собой, были в библиотеке барона книги о славном рыцарстве: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Тристан и Изольда», некоторые из писаний о короле Артуре и о поисках святого Грааля. А также кое-какие книги, описывающие дальние края и неведомых зверей.

Но нужно было посмотреть: что сегодня привёз из порта Золотых Песков торговец, который скупает свитки и кодексы у людей, бросающих родные очаги и переселяющихся на Запад из разрушающейся империи Востока.

Не считая приезжего торговца, в городе книги можно было приобрести в трёх местах: в скриптории Обители, у переписчиков при Университете, а также в мастерской книжника.

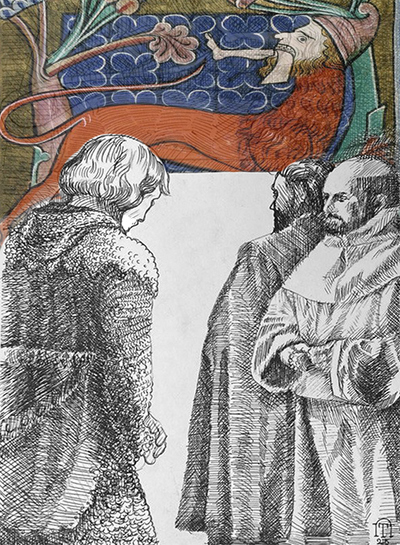

В мастерской книжника Эберхарда всё было прочно поставлено. Это был именно цех. На заготовленные листы бумаги (а по индивидуальным заказам – и пергамента) сразу же наносились шаблоны текстовых полей, куда каллиграф вписывал слова. Затем лист передавался рубрикатору, который вписывал заглавные литеры. Следующий этап – иллюминация, то есть расписывание орнаментов. И, наконец, почти готовый лист доводил до совершенства миниатюрист, которые не только рисовал цветные иллюстрации, но и вносил кое-какие дополнительные штрихи в рисунки орнаментов, что придавало книгам ещё большую живость.

Всё это было очень здорово, но очень дорого.

Индивидуальные заказы делались либо наиболее уважаемыми и богатыми заказчиками, либо «стяжателями» – группой лиц, которые заказывали книгу в складчину. Это делалось или с целью сделать серьёзный подарок кому то из больших людей, или как вклад для библиотеки Обители – на помин души.

Университетские книги были несравненно проще этих подарочных изданий. Они представляли собою то, что можно с полным правом назвать конспектами. Там аккуратно записывались наиболее важные вещи, которые каждый студент должен был вызубрить наизусть. Студенты платили арендную плату за пользование конспектом в течение определённого времени, а наиболее дальновидные ученики успевали кое-что переписывать и для себя, Оставляя потом эти свитки в домашних библиотеках.

В скриптории Обители велась работа по двум направлениям: на продажу переписывались Часословы, конечно же, не такие роскошные, нежели у Эберхарда, но, соответственно, значительно более дешёвые. Другим направлением было переписывание неких редких книг, которые епископ Гросс Шпигель считал чем-то, стоящим того, чтобы занять своё место в библиотеке Обители. Студенты приходили в монастырскую библиотеку и либо сами переписывали то, что необходимо было для учёбы, либо договаривались с братом, имевшим послушание библиотекаря о том, чтобы за умеренную плату брат-каллиграф переписал бы часть того или иного текста «от сих до сих».

У Агнешки был Часослов, который находился не на полке домашней библиотеки, но в её комнате, ибо книга эта читалась вслух в доме практически постоянно: либо кем-то из домашних, либо кем-то из пилигримов, некоторым из которых хозяйка дома давала приют. Была она страннолюбива. Когда докладывали о том, что приблудился очередной пилигрим или блаженненький, Агнешка велела проводить того на кухню и накормить. Затем сама спускалась и беседовала с пилигримом. Если человек оказывался интересным собеседником, способным отделять веру от суеверий и умеющим поддержать разговор о высоком, то он мог оставаться в доме на протяжении достаточно длительного времени. А если он к тому же ещё и оказывался грамотным, то ему вверялось в обязанность читать вслух соответствующие часу молитвы из Часослова. А хозяйка дома с дочерьми и сестрой слушали и занимались рукоделием.

Часослов содержал календарь церковных праздников, выдержки из Евангелий, Малую службу Пресвятой Девы Марии, семь покаянных псалмов, службу по усопшим и молитвы на всякий случай жизни. Часослов был подарен бароном Иеремией в качестве одного из свадебных подарков.

Свен в детстве любил разглядывать миниатюру, украшавшую Часослов его матери. Там изображались дебаты о четырех кардинальных добродетелях: Благоразумии, Умеренности, Стойкости духа и Справедливости. Аллегориями этих добродетелей были дамы, которые совершали некоторые символические действия.

Благоразумие держала в одной руке зеркало, а в другой – змею. Умеренность изливала из кувшина холодную воду в горшочек с горячей водой – пар практически не был виден, но вот то, что горшочек горячий, можно было понять из того, что хотя дама и держала его на коленях, под ним было положено покрывало, видимо, для того, чтобы не обжечься. Стойкость духа изображалась в виде женщины в кирасе, с мечом и щитом с изображением льва. А Справедливость была изображена в королевском венце и весами в руках. Над ними четырьмя, естественно, парил Дух Святой, изображённый в виде голубя.

Но сегодня Свена интересовали книги, в которых бы изображались не некие символические фигуры добродетелей или пороков, а из которых можно было бы почерпнуть знания о далёких землях Магога, Тартарии, Африки и Индии, а также о животных, обитающих в указанных странах.

Амадеуса о приезде из порта Золотых Песков торговца (которого звали Амброзием) оповестил заранее его друг, студент Теофил, тоже книголюб.

Эта весть обрадовала Свена не меньше, нежели Амадеуса с Теофилом. Но если для студентов приезд букиниста означал возможность приобрести относительно недорого – по сравнению с расценками у Эберхарда – какие-нибудь полезные для учёбы книги, то Свен надеялся купить кое-что из того, что они с отцом давно искали…

Молодые люди торопливо шагали к лавке ювелира, где Амброзий выкладывал свой товар.

Армянин-книготорговец был человеком очень грамотным, поэтому каждый его приезд в город превращался для благоразумных студентов в бесплатную лекцию по самым разным предметам учёности.

Сундук с книгами, свитками и иконами небольшого размера уже стоял в лавке ювелира, в то время как Амброзий перекусывал в трапезной у своего друга – ювелира Хачатура, тоже армянина. Перед дверями лавки уже маячил приказчик Эберхарда, которому нужно было выяснить: что привёз армянин на сей раз?

Пока торговцы трапезничали, приказчик Хачатура, Сурен решил продемонстрировать студентом своё – как ему казалось – остроумие.

- Что, парни, вызубрили уже Аристотеля?

Сурен не был злобным и туповатым человеком, каковых немало среди помощников лавочников, торгующих менее изысканным товаром, поэтому студенты решили не препираться с ним, но отвечать всерьёз. Ибо именно разговор серьёзным тоном и о серьёзных вещах как раз и обезоруживал добродушно настроенных юмористов.

- И Аристотеля тоже, – ответил Амадеус. – Но только мы не зубрим. Изучаем методы ответов на вопросы гносеологии, онтологии и аксиологии.

- Это ещё что за минералы? Я по-гречески не очень, – всё ещё паясничал Сурен.

- Записывайся к нам в Университет, выучишь эллинский язык, почитаешь комедии древних пиитов, глядишь – и шутки будут чуть менее плоскими.

Сурен пытался было изобрести ответную колкость, но тут в лавку зашли серьёзные покупатели, и он моментально превратился в услужливого, но при этом полного чувства собственного достоинства человека, распоряжавшегося предоставлением товаров.

В лавку вошёл сам Гросс Шпигель, тоже оповещённый о приезде книжника, библиотекарь из Замка Ордена вместе с мастером Софоклисом, а также один гостивший в городе маркиз вместе с маркизой, дамой приятной во всех отношениях. Прошмыгнул в лавку и приказчик Эберхарда.

К гостям спустились армянские купцы, которые, испросив у владыки благословения, приступили к увлекательному таинству торговли.

Поначалу, пока книги осматривали солидные люди, и процесс торговли протекал достаточно степенно и размеренно.

Епископ не торгуясь приобрёл свитки с сочинением Иоанна Дамаскина «Точное изложение Православной веры». Алхимик выбрал «Справочник ядов и противоядий» на арабском языке и Пифагора – на родном, греческом. Библиотекарь Ордена молча отсчитал столько золотых, сколько запросил Амброзий. Маркиз, толстеющий крепыш, украшенный щегольской бородкой и умными глазами показал своей даме свиток комедий Лукиана из Самосаты. Что-то шепнул ей на ухо. Видимо, перевёл ей некий наименее благопристойный эпизод из творения данного драматурга, поскольку маркиза вначале покраснела, а потом прыснула со смеху.

- Берём! – возгласил маркиз и расплатился с армянином. Впрочем, с золотыми он расставался не столь хладнокровно, как это делали до него владыка и библиотекарь Ордена. Но расстался таки.

Когда вельможи покинули лавку, – причём Хачатур вышел проводить уважаемых гостей, – атмосфера несколько разрядилась. Помимо ещё тройки студентов, появился декан Университета в компании своего друга, дидаскала, тоже любившего поскалить зубы, а также купец, тщательнейшим образом приценивающийся к «Истории» Геродота.

Дидаскал уже принял не менее трети галлона вина, поэтому настроен был соответствующим образом.

- Иждиваете, стало быть, сроки своего долголетия в поисках удобств суетного мира. Или как я вот – изыскиваете способы забвения о попечениях. А кто же будет заниматься вопросами поэтики и текстологии? А?

Амброзий, который уже окупил свои издержки, выгодно продав солидным покупателям вышеуказанные шедевры мировой литературы, теперь тоже благодушествовал, и даже распорядился подать кувшин вина и всех собравшихся в лавке книголюбов угостить по чарке. Правда, папирусы и пергаменты были убраны в сторонку, ибо о деле армянский купец не забывает даже во время угощения. Пятна от пролитого вина вряд ли украсили бы как произведения классиков, так и штудии современников.

Свен пригубил немного вина, и обратился к Амброзию:

- Скажите, уважаемый, есть ли у вас «Бестиарии»? Меня интересуют серьёзные справочники по фауне, флоре и климате заморских стран. Можно не только эллинские книги или сарацинские. Можно и иудейские.

- Ну, молодой человек, иудейских книг на эту тему я не видел никогда. У нас вообще мало их книг. У меня, к примеру, есть только «Тегилим».

- А что это такое?

- Да то же самое, что наша Псалтирь пророка Давида. Буквально собрание песен так и называется: «Хваления». Греки назвали эту книгу «Псалтирью». Как вы помните, самыми непревзойдёнными инструментами они считают арфу, лиру, а это есть не что иное, как разновидности инструмента, который называется псалтериум. То, что евреи называют киннор. Вот мы и назвали этот сборник хвалебных песен «Псалтирью пророка Давида». Хотя иудеи считают, что разные песни были написаны в разное время: какие-то пророком Моисеем, какие-то другими великими подвижниками древности. Покаянную песнь написал царь Давид.

- Так пророк Давид – всего лишь скриптор? – недоуменно воскликнул набожный Теофил.

- Нет, конечно! Он же привёл различные тексты песен в порядок. Как вы, схоласты выражаетесь, «причесал их» стилистически. Расставил в определённом порядке. Главное, что царь Давид сделал акцент на осознании личного греха, который является проявлением греха прародительского. Это важно. Поскольку у вас, ромеев, несколько превратное представление о нашем образе покаяния. Говоря о «нашем образе покаяния», я имею в виду людей древних восточных народов. Вы полагаете, будто нам не ведомо чувство глубокого покаяния, что мы пренебрегаем осознанием того, что все мы отравлены ядом греха прародителей. Между тем, покаянная песнь пророка Давида говорит о том, что даже его отец, праведный Ишай, не был свободен от склонности ко греху. Как и всякий потомок Адама и Хавы.

- Да, – задумчиво произнёс Свен, – если изучать душевный склад иноплеменников, то следует внимательно относиться к тому, как они истолковывают образы, которые известны всякому верующему человеку.

- А в чём текстологические, так сказать, отличия иудейского текста песен Псалтири от тех, которые известны нам, ромеям?

- Отличия есть. И кое-что вас может смутить. Например, в песне «Живый в помощи Вышняго» у нас говорится о «бесе полуденном».

В Университете изучали не только латинские тексты, поэтому Теофил наизусть процитировал указанную строку:

- «Не убоишься от страха нощнаго, от стрелы, летящия во дни, от вещи, во тьме преходящия, от сряща и беса полуденного», – и затем повторил ещё раз, – «Non timebis a timore nocturno, a sagitta volante in die, a peste perambulante in tenebris, ab exterminio vastante in meridie».

- Да, именно, – продолжал армянин. – Но когда вы в храме молитесь «ab exterminio vastante in meridie», что за истребителя – exterminio – имеете в виду? В нашей Псалтири говорится об основных опасностях, подстерегающих человека. Как об опасностях внешних, то есть «стрелы летящия». «Sagitta volante». Которые противопоставляются внутренним опасностям – страхам нощным. «Тimore nocturne». Затем пара противопоставлений: «вещи», то есть эпидемии «во тьме преходящия». «А peste perambulante in tenebris». И, наконец, «от того, кто умерщвляет в полдень». У нас этот «истребитель» толкуется как «бес полуденный». И это – очень глубокое переосмысление. Аскеты знают, что блудный бес необычайно активен в совращении душ, особенно юношества, именно в полуденный час. Именно в это время нечистый отравляет стрелы Купидона сильным плотским вожделением. И забывать об этом нельзя.

- Вы сказали, мессир, «глубокое переосмысление»? Разве в еврейской Библии не так написано в этом псалме? – вырвалось у Теофила.

- Там у них проще. В этом тексте у них вообще нет никакого упоминания о бесах. Просто говорится о… чуме. Да, продолжается образный ряд: «Не убоишься… язвы, ходящей во мраке, чумы, опустошающей в полдень».

- Всего-то навсего? – разочарованно отреагировал Амадеус.

- Да, всё предельно конкретно.

- Стало быть, наши толмачи – вовсе не скрипторы, но новые толкователи, сделавшие священные тексты древних иудеев ещё более глубокими! – сделал такой неожиданный вывод Свен.

- Дело в том, что у иудеев вообще не всё просто с теми существами, которых мы почитаем в качестве демонов, – наконец-то вмешался в разговор декан Университета, который оставил задремавшего с кувшином в руках профессора-дидаскала и с интересом слушал разговор.

- Отвергшие Спасителя иудеи имеют понятие о нечистых духах, но в ином смысле, нежели это принято у других народов. Они их называют «шедим». «Шедим» – значит опустошённое место. Которые описываются двумя понятиями. «Мазиким», то есть «наносящие вред». И «сеирим» – «косматые». Первое понятие – сущность, второе – описание внешнего вида. Точнее того, как мы их воспринимаем. Но если мы считаем их силами зла, то некоторые иудеи полагают, что они – просто палачи Всевышнего, которым Он даёт волю наказывать тех людей, которые закоснели в хуле на Него и которые не желают быть частью того жизненного уклада, который Он заповедовал людям.

- Ого, – промолвил вновь Свен, беря в руки свиток «Тегилим». – Выходит так, что и бесы, и ангелы – это просто инструменты, посредством которых Вседержитель пытается подтолкнуть нас в нужном направлении. Стимулы, как говорят греки… Острые палки, которыми подталкивают быков в стойло, отгоняя от края обрыва. Интересно, что там ещё у них такого… Отличного от нашего осмысления ответов на главные вопросы?

- А вот это мы сейчас и проверим, – внезапно сзади раздался гулкий властный голос.

Никто не заметил, как из лавки ювелира выскочил приказчик Эберхарда, который доложил своему патрону о том, что армяне опять «отбивают у них клиентуру недорогими книгами, которые они скупают у греческих переселенцев, а затем перепродают по дешёвке».

Эберхард был в тот день в особенно пасмурном настроении, но решение проблемы нашлось, на сей раз, очень скоро.

Он собрался и направился к Корвусу, агенту Святой Инквизиции, собирающему информацию обо всём, что может способствовать погублению душ паствы. Корвус был искренним служакой, совершенно и безоговорочно веровавшим в то, что он совершает важное послушание. Которое заключается в том, чтобы быть на страже духовного мира, пресекать действия тех, кто способен отравлять души людей ядовитыми идеями.

Его глаза не метали никаких молний, но были непроницаемы. Его щёки не пылали от возбуждения, но были так же бледны, как всегда. Его тонкие губы, которые вряд кто-либо когда-либо целовали и которые сами прикасались лишь к подножию Распятия, были плотно сжаты и разжимались только лишь ради того, чтобы проговорить некую ясную и не терпящую возражений мысль. Точнее, повеление.

- Сейчас проверим, – повторил Корвус значительно. – Как раз Совет верховной и генеральной Инквизиции поручил мне организовать «Розыск о греческих книгах». Так что процесс уже идёт, а мы, слуги Божии, просто добавляем в этот процесс некоторые детали. Точнее, выявляем тех, кто такие книжки распространяет. Посмотрим, относятся ли ваши книги к той или иной ереси. Может, вы тайно организовываете в этих стенах свою зловерную секту. Не удивлюсь, если окажется, что у вас тут и катары тайные обретаются!

Сурен, который стоял позади Амброзия с видом человека, понимающего кое-что в том числе и в богословии, при виде вошедшего в лавку Корвуса стал сразу каким-то маленьким и жалким. Бочком-бочком он шмыгнул из лавки прочь – дабы предупредить своего хозяина, Хачатура, о том, что, похоже, тучи сгущаются. И вообще – как бы чего не вышло.

Свен кое-что понимал в юриспруденции и в церковной иерархии. В отличие от горожан, трепетавших при одном упоминании о Святой Канцелярии, он твёрдо знал, что ни Обитель, ни Орден не подвластны Совету Инквизиции. Совет пытался было задействовать Гросс Шпигеля в своей работе, но тот оказался слабеньким сотрудником канцелярии. Его пугала ретивость людей, подобных Корвусу. Он боялся того, что рано или поздно и в их краях может случиться то, что случилось однажды с Александрийской библиотекой, которую сжёг халиф Омар.

Согласно легенде, Омар дал повеление своему полководцу сжечь Александрийскую библиотеку, сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. В любом случае пусть горят!»

И хотя те учёные сарацины, с которыми доводилось беседовать епископу, убеждали его в том, что легенда не достоверна, Гросс Шпигель воспринимал историю уничтожения великой библиотеки как весьма поучительную притчу.

Весьма правдоподобную.

Ордену тем более было не до того. Именно потому, что Магистр сам был покровителем науки и искусства, постоянно общался с механиками и алхимиками, которые запросто могли быть обвинены Святой Канцелярией в самых ужасных вещах.

В общем, Свен знал, что поскольку постоянно действующего в их Городе Трибунала Святой Канцелярии нет, то прямо сейчас никто никого не схватит. Об этом знал и декан Университета, но он не решался портить отношения с представителем Святой Канцелярии. Поэтому, чтобы обезопасить армян, попавших под подозрение, Свен решил просто лишить агента Инквизиции необходимых для формулирования обвинения улик.

- Эта книга, которую мы сейчас обсуждали, – начал сын барона, – необходима нам на Пограничьи для того, чтобы помогать разгадывать хитроумные и злокозненные замыслы врагов спасения. Как мы поймём логику их мысли, если не будем знать законов, согласно которым они воспринимают мир? Я приобретаю эту книгу по заданию, которое дал нам с отцом Магистр Ордена.

И, протянув Амброзию золотую монету, поклонился присутствующим, взял свиток и, провожаемый одобрительным кивком декана, восхищёнными взглядами товарищей и колким взором Корвуса, решительно зашагал прочь из лавки ювелира. Его выход торжественно завершил вырвавшийся из объятий Морфея дидаскал. Он встал в позу римского оратора, и, воздев к потолку десницу, стискивающую осушённый кувшин, воскликнул:

- Не ритор ведь! Не филозоп! Дидаскальству и блудословию нашему не обучен! А разум Христов имеет и за Истину бороться готов!

Бал в доме Свена

Поскольку Монтшварцу полегчало, тётушка убедила свою сестру Агнешку организовать в их доме бал в честь славных рыцарей.

Свен и догнавшие его на улице Амадеус и Теофил всё ещё находились под сильным впечатлением от стычки с Корвусом. Обычно людская молва нагоняет ужас-ужаса, когда речь заходит о Святой Канцелярии. В конце концов, там служат не самые глупые люди, которые вовсе не заинтересованы в том, чтобы истреблять поголовно научную и культурную общественность средневекового социума. Другое дело, что сейчас Инквизиция активизировалась вследствие того, что был разгромлен один из тайных орденов, братья которого практиковали какую-то особенно могущественную магию. И агенты Трибунала круглосуточно и совершенно самоотверженно занимались поисками тайных очагов разгромленного ордена. Так что и их понять можно было.

Как только трое молодых людей вошли по дубовому помосту в залу дома, грянули радостные звуки задорной «Saltarello». Конечно же, сёстры-близняшки зорко наблюдали за улицей, ожидая прихода брата с кузеном. К которым – как мы помним – присоединился ещё один молодой человек. Пусть и не особенный любитель пения и танцев.

Одна из сестриц Свена играла на дудочке, а другая ударяла в тамбурин. Он их, близняшек, сейчас таких разряженных, ни за что бы и не отличил. На виоле играла – судя по головному убору – какая-то замужняя дама. Рядом с ней сидел молодой мужчина с лютней. Посреди залы две пары молодых – судя по распущенным волосам незамужних девушек – танцевали, порхая по кругу, останавливаясь и делая замысловатые па. Несколько юношей – приятели младшего брата Свена, Вацлава, хлопали в такт ладошами.

Юноши, так же, как и Вацлав, были большими модниками. Шоссы – плотные высокие чулки, крепившиеся к стёганному камзолу – жиппону, были у них разных цветов, причём у Вацлава ватный пурпуэн был сшит из ткани того же цвета, что и шосса. Вначале он носил так, чтобы цвета располагались как бы крест – накрест по диагонали, но потом передумал, и носил так, что левая половина его верхней одежды была белой, а правая – синей.

Девушки и женщины были одеты в полу-длинные (до середины икр) платья голубых и зелёных оттенков. Низкие пояса из литых или отчеканенных пластин волновали взгляды юношей и мужчин.

Однако Свен был заворожён не фигурами танцев, а пятой участницей этого домашнего оркестра. Девушка была облачена в тёмно-фиолетовую котту (платье с короткими рукавами) совсем простого покроя, из под которой, впрочем, была видна камиза (рубашка) из дорогого розового шёлка.

- Петра. Её зовут Петра, – раздался прямо за правым плечом голос Амадеуса. – И вправду, твёрдая, как камень. А имя странное, да. Но так называют девочек на юго-востоке Крещёного мира, в тех местах, где наша река уже впадает в Басурманское море. У нас только мужчины могут быть Петром, а у них, видать, такая жизнь, что и женщинам приходится быть Пéтрами.

Петра играла на тимпане столь вдохновенно, что Свену показалось, будто всё вокруг – танцовщицы, разряженная публика, прочие исполнители – всё это лишнее…

Всё-таки, нужно понимать, что людям той поры неведомы были каскады непрерывно обрушивающихся на всякого человека впечатлений, которые, впрочем, уже и не впечатляют, ибо столько всего в души впечатано, что места живого не осталось. Всё вытоптано этими впечатывателями впечатлений. Нет больше нынче впечатлений, остались лишь раздражения. И раздражители.