Много крови утекло с тех пор, как родились и отошли в мир иной герои нашей повести.

Но теперь…

Время, которое виделось далёким полузабытым прошлым, перестало являться тем, что убежало вдаль, и встречи с чем ждать бессмысленно и нелепо. И вот мы знаем тайны допотопных мегалитов, прошлое перестало принадлежать археологии и истории, но стало чем-то, наподобие… ну, скажем, двора в соседнем квартале. Тем самым, за поворотом дороги. Вроде бы мы не видим ребят из того двора, но иногда – в погожую погоду, когда звуки гулко и звонко разносятся не только по прямым линиям, но и в соответствии с фигурами геометрии Лобачевского, можно вполне ясно различать галдёж и крики, причём крики даже и не самые истошные.

Мы не видим ребят из соседнего квартала, но знаем об их существовании.

И при желании можем сбегать и пообщаться с ними.

Это – не так уж далеко.

Прошлое тоже может оказаться достаточно близко.

Конечно, этого можно достигнуть лишь если знать – как из нашего «мига между прошлым и будущим» очутиться вначале там, где нет ни первого, ни последнего, а есть Вечность и Бесконечность. При этом мы говорим не об исходе души из тела навсегда. А о путешествии сознания вначале из нашей точки на линейке времени на ту плоскость, где времени нет, а потом – через особые ворота-лазейки – о проникновении уже в те точки на этой же самой линейке времени, которые, как нам казалось, уже канули в Лету.

Не в каждую точку на этой линейке Хроноса можно попасть, но кое-куда, в принципе, можно.

Если, конечно, знать те места, где находятся входы туда, и выходы отсюда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НА КРАЮ УЩЕЛЬЯ

На краю Крещёного мира

Замок. Чем-то он напоминал камень, который катился себе по склону крыши, да вдруг, докатившись до самой кромки, передумал падать вниз и, вдруг прекратив движение, застыл в каком-то не совсем устойчивом равновесии.

И если прочие замки – хоть на шотландских рубежах ромейского мира, хоть на восточных, армянских, рубежах, и уж тем паче в самом центре Европы – Страны Святых Чудес – являли собою чаще всего застывшую в камне песню, а порою даже сагу, то этот замок был материализацией какого-то крика. Ну, если и не крика, то, в лучшем случае, трубящего горна.

Стоял этот частично каменный, частично деревянный «крик горна» у самого края ущелья, как будто подавал какой-то клич, прислушиваясь: а не затерялся ли в этом эхе ответный сигнал?

Ущелье обозначало край земель «Крещёного мира».

И замок вряд ли можно было бы назвать «парадным входом» в Мир Креста.

Скорее, наоборот.

Спуск в ущелье прямо напротив западной стены замка был насыщен разного рода капканами и силками.

Причём капканы были поставлены вовсе не на диких зверей.

За ущельем начинался зелёный туманный океан леса. Очертания его были неясны. Размеры тоже.

Океан этот неукоснительно поглощал один отряд смельчаков за другим, бесследно гинувших в его дебрях, а посему теперь мало кто отваживался продолжать исследования загадочных пространств, никак не обозначенных на географических картах Птолемея, довольно правдоподобно обрисовывающих контуры морских побережий. Не было их и на картах Геродота, ибо там, где, по идее, начинался лес, у Геродота был океан, а там, где стоял наш замок, был просто фрагмент опоясывающего всю Европу горного хребта, за которым начиналась Гиперборея.

Возможно, загадочный Океан Леса можно было бы отыскать на одной из знаменитых «Mappa mundi», которые изображали не внешние очертания материков и побережий, но существовали для обозначения неких духовных пространств. Они были мало пригодны для навигации, но кое в чём могли стать серьёзным подспорьем.

В центре карты расположена Святая Земля и Град Иерусалим. Сверху от него огромная Азия, слева внизу – Европа, справа внизу – отделённая от неё Средиземным морем Африка. Внизу карты располагался довольно крупный остров Британия, а в самом верху – маленький остров Эдем, защищённый огромной крепостной стеной, надёжно отгородившей его от бренного мира.

И если три материка с карты Птолемея окружены были словом ОКЕАН, то материки, изображаемые на «Mappa mundi» окружались словом MORS. То есть «Смерть».

Пока ещё, как указывалось выше, никто из храбрых рыцарей, отправлявшихся в направлении Океана Смерти, не возвращался.

Однако Орден, военно-монашеская община, не оставлял попыток исследовать и, по возможности, колонизировать пространство океана смерти, то есть загадочного Леса.

И замок был необходим в качестве места, куда прибывали добровольцы и наёмники, голодные и уставшие, которые чуть позже – уже накормленные и отдохнувшие, отправлялись в неизвестность.

Чтобы сгинуть.

В дебрях леса обитали непонятные существа: то ли представители некой неизвестной расы людей, то ли монстры. Никто из крещёных не видел их вблизи. Точнее те, кому суждено было встретить существ, были уже не с нами.

Командовал замком барон по имени Иеремия, которого за глаза все называли Анахоретом[1]. Был он коренастым, но склонным к полноте ещё не стариком, обладавшим достаточно неаристократическим лицом, окаймлённым клочковатой седеющей рыжей бородой, седыми – некогда тёмно-каштановыми – волосами, серыми узковатыми глазами с припухлыми мешками – как у людей с больными почками или как у представителей северных народов.

Его, пожалуй, можно было бы назвать отважным. Однако, сам он себя таковым не считал, полагая, что «смерть, конечно, красна – если на миру. А если тут, на окраине мира, по соседству с этим зловещим лесом… то уж лучше соблюдать осторожность».

За выслугу лет был Иеремии обещан наследственный титул маркиза. Должен был он отслужить на этом рубеже двенадцать лет. Пять было уже позади.

За стеною приграничного городка барон развёл огородик. Видимо, порою пребывая в меланхолическом настроении, он мнил себя кем-то, вроде того римского императора, который предпочёл суете сует выращивание капусты. Но, по правде говоря, капуста у него была неважной. Зато кое в чём он весьма преуспел.

Рыцарь с нерыцарским прозвищем Анахорет командовал небольшим отрядом, состоявшим из него самого, одного из его сыновей – носившего распространённое в то время имя Свен, – и дюжины воинов. Когда-то, когда ещё экспедиции отправлялись в лес достаточно регулярно, был построен просторный двухэтажный форт, обнесённый частоколом. На запад смотрели бойницы, а во двор выходили окна пошире.

Позже к деревянному зданию пристроили более крупное каменное здание, которое и стало пограничным замком. Со старым деревянным фортом замок соединяла короткая галерея, то есть со второго этажа замка по галерее можно было попасть во второй этаж деревянного здания. Галерея долженствовала уберечь замок от огня в том случае, если бы форт по какой-то причине был бы объят пламенем. Нынче помещения деревянной постройки использовались как место для размещения прибывающих на пограничье путников – как воинов, так и простолюдинов, которые после оглашения Указа о привилегиях граничаров, стали стекаться в это место из самых разных мест.

В замке укрывались по одну сторону ворот небольшая кузница и примыкающая к ней пекарня и кухонька, а по другую сторону – конюшня. Все были на виду друг у друга, всякий занят своим попечением. И лишь куры да собаки гуляли там, где им заблагорассудится.

Поначалу всё постоянное население форта составляло, как указывалось выше, из барона с сыном и дюжины воинов.

Но после Указа о вольностях, которые получили бы все, желающие поселиться на пограничье, сюда стали мало-помалу стекаться ремесленники, а также и крестьяне, становившиеся раскрепощёнными фермерами. Весь оброк сводился к поставке продовольствия защитникам замка. Ремесленники прибывали чаще всего потому, что на родине у них оставалось совсем немного шансов получить статус мастера, что грозило пребывать в подмастерьях до гробовой доски. А тут, в Пограничье, пока ещё не было «надзирателей от цеха», и можно было развиваться достаточно свободно. Не опасаясь того, что нагрянут боевые дружины братчиков цеха, которые посчитают, что ремесленник нарушает правила, регулирующие конкуренцию.

Так и появились напротив замка домики кузнеца и пекаря. Позже к ним прилепились домик кожевника и лачужка еврея-аптекаря, о котором мы впоследствии ещё расскажем особо. По правилам Статута Ордена дома жителей, находящихся в ведении местного принципата, обязывались строиться в согласии с общим планом фортификации: вначале возводился участок массивной внешней крепостной стены, которая бы опоясывала пространство перед замком, затем к ней пристраивались поперечные стены домиков. По верху располагались крытые галереи, из которых можно было проникнуть на чьё-нибудь «подкровле», как тут называли чердачный этаж. Кровля домов была скошена внутрь образовавшегося дворика и во время дождя вода стекала в обустроенную для дождевой воды ёмкость.

Хотя во дворе и был колодец, но вода никогда лишней не бывает. Тем более, когда стоит такое сухое лето и когда поблизости – кузница. Жена пекаря готовила обеды и ужины воинам барона, а также занималась небольшим огородом, разбитым неподалёку от крепостной стены. Поначалу ей было поручено присматривать за «огородом его милости Барона», который был дисциплинированным огородником лишь в периоды меланхолии. А вот во все прочие периоды жития своего он старался заниматься делами, более присущими рыцарю. При этом начисто забывая о прополке и поливе культурных растений. Теперь же, когда рядом с огородиком господина Барона и огородом поварихи появились угодья, принадлежащие домочадцам кузнеца, кожевника, каменщика и плотника, было решено, что поддерживать сносный порядок на грядках сеньора будут сообща все огородницы. Которые, впрочем, в очень узком кругу любили порою тихонечко посмеяться над «причудами Сеньора».

Немного поодаль, к востоку от форта, ставшего теперь уже замком с огороженным стеной городком, располагалась деревенька с множеством хозяйственных построек. Там проживали семейства владевших разнообразной скотиной вольных крестьян.

Один из этажей большой угловой квадратной башни был освящён в качестве часовни. И раз в год сюда наведывался епископ Ордена, который исповедовал и раздавал епитимьи воинам и жителям городка. Башня была увенчана высоким дубовым Распятием, хорошо видным издалека.

Воины получали жалование от Ордена – серебряный шиллинг в неделю. Жалование выплачивалось раз в три месяца прибывающим в форт специальным посланником, привозившим распоряжения, деньги и почту, и увозивший новые листы аккуратно ведущейся бароном летописи Пограничья, где Иеремия Анахорет подробно записывал и систематизировал свои наблюдения за природой этого недружелюбного края.

Воины служили как наёмники, чья служба оплачивалась за счёт «щитовых денег» – серебра, выплачиваемого Ордену теми его вассалами, которые не имели возможности самолично носить оружия. А вот барон, как мы уже сообщили в самом начале повествования, приняв на себя послушание служить Ордену на протяжении двенадцати лет, и, по возможности прилагать все усилия для созидания на этом краю Крещёного мира пограничного городка, добивался титула.

Титула маркиза.

Маркизы, как известно, в иерархической лестнице стоят выше баронов и даже выше графов. И некоторые дворяне весьма болезненно отреагировали на новость о том, что обычный барон может получить титул просто за выслугу лет на одной из границ.

Недовольные вельможи, вооружившись матрикулами[2], выданными их предкам Императором, потребовали созыва Капитула. Но председательствующие на Капитуле – о его структуре мы подробно расскажем позже – Магистр и Епископ предложили недовольным графам самим отслужить Ордену даже не двенадцать, а всего-то шесть лет на кромке Леса, дабы тоже стать маркизами.

Никто не вызвался.

И Магистр, и Епископ прекрасно понимали, что немного найдётся толковых и деятельных дворян, готовых отдать делу укрепления дальних границ последнюю часть своей земной жизни. Поэтому Иеремии Анахорету предложили именно этот титул.

Тот согласился не раздумывая. Дома его ничего не держало: дети выросли, баронесса не выпускала из рук Часослова, впереди маячила перспектива одинокой старости в своём вроде бы шумном доме. А так – есть возможность уйти из временной жизни не брюзжащим стариком, а чуть ли не героем, чей облик будет подсвечен бликами славы загадочного лесного Пограничья. Ещё и потомкам своим оставит наследный титул.

И, вроде бы, появился хоть какой-то смысл жизни. Был бы он действительно Анахоретом – в смысле отшельничества ради совершения неких подвигов молитвы и безмолвия, – возможно, обрёл бы смысл в этом самом безмолвии, точнее, воспринимал бы молитву и безмолвие – как инструменты достижения мира в душе.

Но мир в душу не приходил, потому к отшельничеству необходимо было добавить некое свершение. Пусть и внешнее, едва ли не презираемое людьми, почитающими себя в качестве «духовных».

Деятельность в качестве прецептора Ордена на Пограничье, то есть представителя Ордена, имеющего попечение об охране границ, проведении исследования неведомого пространства, да и вообще – обо всём комплексе нужд бывших в его подчинении… делала жизнь пятидесятилетнего рыцаря вполне осмысленной.

На границу он взял одного из своих сыновей, Свена. Взял ненадолго. Но тот – из чувства долга сыновнего – решил остаться с отцом половину двенадцатилетнего срока, а затем собирался отправиться домой, ибо к этому времени можно будет подыскать себе спутницу жизни. Которой он мог обещать – в качестве приданого – более высокое, нежели было дотоле, положение в обществе.

Чтобы заполнить время чем-то полезным, Свен изучал древние языки, перемежая штудии совершенствованием навыков фехтования и стрельбы из лука и арбалета. Конечно, когда возникала нужда заниматься строительством – например, прибывал ещё один ремесленник со своим семейством, – все дела откладывались. И тогда насельники форта – кроме наблюдателя на верхней площадке «донжона» и кормильцев – облачались в передники и, отложив в сторону то, чем были в означенный момент времени заняты их руки и их сердца, брали в руки строительные инструменты и приступали к созидательной деятельности. Благо, плотник и каменщик, поселившиеся в городке, были хорошими мастерами, лишёнными цехового чванства.

Кстати, эти строительные работы были неплохой разминкой мышц. Камень в ущелье имелся в количествах, более чем достаточных, а лицезрение того, как на пустом месте возникает нечто – это, согласитесь, весьма и весьма поднимает настроение, особенно, если работа не изнуряет, а воспринимается именно как гимнастика.

Барон сам трудился без фанатизма, и своих подчинённых тоже не изнурял сверх разумной меры.

И поэтому, когда в замок прибыл очередной отряд воинов, вновь прибывшие смогли разместиться в отдельном здании, выстроенном по другую сторону от деревянного форта, в казарме, пристроенной к угловой башне. Иеремия ведь – помимо прочего – пытался достигнуть ещё и одной цели этим строительством: создать впечатление, что в городке вовсе не жалкая горстка людей. Что тут – чуть ли не крепость с бурно развивающейся пограничной жизнью. Те, кто наблюдали за ними из леса, должны были подумать именно так.

А за ними наблюдали.

Приезд арбалетчиков Ордена

На этот раз из Ордена в Пограничный Замок прибыл небольшой отряд конных арбалетчиков, намеревавшихся осуществить разведку, впрочем, не особенно углубляясь в лес.

Вечером барон угощал всех десятерых воинов, а те, быстро захмелев после утомительного путешествия, принялись хвастаться мощностью своего оружия, утверждая, что стрелы-болты их арбалетов способны пробивать кольчугу с расстояния в пятьсот футов.

- Вы сидите в своём замке и носа не кажите в лес, а мы вам завтра же к вечеру принесём шкуры этих монстров. Кем бы они ни были! – весело куражился крепыш по имени Боб.

Барон Иеремия хотя и не был чужд бахвальству, но, тем не менее, грубостей и жестокостей не терпел. И, как мог, пресекал даже разговоры на эту тему.

- Если лес населяют не чудовища, а Божьи создания, пусть и озлобленные зловерием, то не вздумайте ничего такого творить, просто привезите трофеи. Оружие их, доспехи… Если, конечно, Спасителю будет угодно даровать вам победу.

- Привезём и доспехи, и шкуры! Из шкур наш Федул-чучельник справит такое чучело, что и при ясном солнце не отличите от живой бестии! Наливайте, выпьем за чучельника! Вот приедете в Орден, сами увидите в Кунсткамере чучела его работы: и лося-гиганта, и махонькую собачонку – такую, что в мошне[3] уместится.

- Уж лучше, старина Боб, пусть в мошне водится звонкая монета! Псы должны быть псами, а не тявкающими мышами! – вставил свою лепту толстый сержант, сидящий на другом конце стола и уминавший печёную фасоль.

- И сколько вам обещано за трофеи? - поинтересовался барон.

- Ваша милость никак хочет составить нам компанию?

Иеремия промолчал, но захмелевший Боб не чувствовал своей бестактности, ибо все тут были воинами: кто повыше рангом, кто – пожиже. И продолжил:

- За трофеи нам обещали сотню шиллингов, по десятке на брата... Мы решили, что приз поделим поровну, чтоб никого не обижать…

«Из тех, кто останется жив», – подумал барон, но, разумеется, промолчал.

- Сотню шиллингов за каждого убитого варвара? Или за всё про всё? – уточнил он.

- За каждого. За десятку сегодня на ярмарке можно купить бычка. Клянусь архистратигом Михаилом, когда казначей Ордена выплатит мне причитающееся, я тот час же порадую своих старичков бычком. А то и парочкой. А?

- А я всё пропью, – мрачно заявил долговязый и тощий сержант.

Сержанты не были рыцарями – за свою службу получали денежное довольствие. Но они не были просто какими-то там наёмниками. По своему сословному статусу были они, всё-таки, государственными людьми, пусть и не дворянами, но и не простолюдинами.

- Пропью, потому что дома я никому не нужен, – заплетающимся языком продолжил долговязый. – Всё отдал семейству, а они…

«Э, братец. Да ты, видимо, в лес собрался вовсе не за призовыми шиллингами. Просто тебе, дорогуша, жизнь больше не мила, вот и ищешь смерти. Впрочем… а сам-то я, разве не их таких?» - горько подумал Анахорет и наполнил глиняную кружку пивом.

И решил немного подбодрить добрым словом этого некогда удальца, ныне же мрачного и давно махнувшего на себя человека.

- Не торопись пропивать свои призовые. Коль уж избрал военное ремесло своим образом жизни, позаботься о доспехах. Если, конечно, хочешь изгладить из своей души ту тяжесть, что сделала тебя сержантом дружины Ордена. А не ищешь скорой своей погибели. Как избавления от всего этого.

Напиваться особенно не стоило. Всё-таки, впереди воинов ждал поход. Но барон понимал, что перед выступлением в лес солдаты должны хорошенько отдохнуть. И завтра ни о каком походе не могло быть и речи. Пусть побудут в форте хотя бы то сутки.

Иеремия вышел из комнатушки на свежий воздух. Псы были спокойны: они уже привыкли к прибывшим арбалетчикам и к их коням, а лес никак не беспокоил наших чутких стражей.

«Нужно вписать в летопись повествование о прибытии воинов, записать их имена и составить отчёт о том: какими съестными припасами для людей и лошадей снабдил их форт перед отправкой в лес…»

Представление

Утром выспавшиеся арбалетчики решили устроить насельникам городка небольшое представление.

Перед восточной стеной городка поставили пять мишеней, чуть в стороне – воткнули в землю с десяток палок, которые увенчали глиняными кувшинами.

Отряд разделился на две части: пятеро арбалетчиков и пятеро копейщиков. Арбалетчики с расстояния в сто пятьдесят футов сделали залп по мишеням, затем в сторону палок с кувшинами поскакали всадники с копьями наперевес, а арбалетчики тем временем перезарядили своё оружие и сделали ещё один залп по мишеням, после чего поскакали вслед за копейщиками, которые тем временем отважно расколотили копьями глиняные кувшины.

Барон смотрел на всё это – и просто недоумевал: «Понятно, что залп арбалетчиков перед началом схватки должен был ошеломить противника, перебить нескольких воинов, дабы облегчить дело копейщикам. Однако всё это хорошо, когда количество стрелков столь внушительно, что залп может внести сумятицу, заставить противника запаниковать. Но тут-то! К чему эти парады, ведь завтра эти воины столкнутся вовсе не с отрядом таких же солдат, а с неведомым противником. И никто не знает: каковы тактические приёмы, используемые смертельно опасным врагом. Почему они решили, что варвары выстроятся в ряд и будут стоять – как мишени?»

Иеремия подошёл к спешившимся сержантам и задал один очень простой вопрос:

- Вы показали тактику обстреливания отряда противника на открытом пространстве. А что вы будете делать в густом лесу? Ведь там вам будет весьма проблематично даже строй составить?

- Значит, – весело ответил Боб, – будем охотиться на варваров как на дичь!

- Не забывайте: варвары – это никакая не дичь. Скорее, охотники.

И само представление, и настрой сержантов весьма и весьма озадачили рыцаря с не рыцарским прозвищем Анахорет. Было ясно, что ничего хорошего этих воинов в лесу не ждёт.

Несмотря на то, что барон настоятельно рекомендовал воинам экспедиционного отряда как следует отдохнуть и выдвигаться лишь рано утром следующего дня, те его не послушались. И после наспех сотворённой молитвы на начало всякого доброго дела, звучавшей, увы, скорее, как некий скучный ритуал, отряд выдвинулся в сторону леса.

Утро хмурое. Допрос

Рано утром Иеремия был разбужен стражником, сообщившим о том, что к городку приближаются два человека.

- Похоже, из отряда наших арбалетчиков.

Барон вскочил со своего солдатского ложа и мигом поднялся на галерею. Солнце, уже вставшее за спиной обоих наблюдавших за ущельем, окрасило розовой растушёвкой не только камни лежащей у подножья стен низменности, но и приближающиеся фигуры. Один воин был верхом, а второй семенил рядом, вцепившись обеими руками в попону коня.

Вот уже можно различить лица арбалетчиков.

В седле был чучельник, а в попону вцепился тот самый балагур Боб, который, поминутно оборачиваясь в сторону леса, теперь уже вовсе не выглядел балагуром.

Иеремия колебался: поднимать ли своих соратников? Или допросить арбалетчиков в одиночку?

Решил поднять воинов по тревоге, а арбалетчиков сразу разоружить и допросить по всей строгости.

Но разоружать никого не пришлось. Горемыки вернулись не только без арбалетов, но даже без тесаков.

Однако барон приказал снять с них ремни и отобрать даже кинжалы.

Это было унизительно, однако, прибывшие из Леса воины, похоже, не вполне понимали: что с ними происходит, и даже не думали возмущаться таким обращением.

Впрочем, связывать их не стали.

- Где ваши боевые товарищи?

- Они… все … там, – пролепетал Боб.

- Чучельник, рассказывай толком. Твой товарищ, видимо, с перепугу лыка не вяжет. Давай. Чётко – с толком и расстановкой: что произошло?

- Когда мы приблизились к кромке леса, то меня сразу охватило что-то, вроде какого-то смутного беспокойства, – начал Чучельник, который был человеком образованным, а потому излагал достаточно поэтично. – Я постарался отогнать подальше дурные мысли, и стал молиться «Венку из роз». Достал чётки, поцеловал Святой Крест. После вступительных молитв я должен был начать Радостную Тайну, но душа моя сама собой углубилась в Скорбные Тайны, и, произнося «Аве Мария», я как бы отдалялся от своих товарищей, погружаясь в воспоминания о Гефсиманском саду... Затем я услышал дикие крики, какое-то мельтешение, повернул коня и поскакал прочь…

- И, отдаляясь в уме, просто бросил и товарищей, и оружие, – заключил барон. – Понятно. Так, Боб. Ты уже очухался? Слушаем твой рассказ.

- Мне в лесу вначале тоже страшно было... Но потом я вспомнил, что давно не лакомился олениной, и решил поохотиться. Лес-то ничей. Стало быть, можно и поохотиться вволю. Отъехал от нашего отряда и углубился в чащу.

Боб начал свой рассказ довольно робко, но, по мере изложения, стал заметно оживать.

- Везде и всюду мне мерещились диковинные животные – одни аппетитнее других. Наконец, я заметил оленя. Спешился с коня и стал аккуратно подбираться к этому зверю, который, похоже, и людей никогда не видал. Мне показалось, что он заметил меня, но, почему-то, не убежал.

Боб умолк.

- Ну, продолжай!

- А потом раздались крики товарищей, мне стало не до оленя, я помчался назад. И там…

- Что «там»?

- И там происходило что-то неладное. По деревьям – с ветки на ветку – прыгали и перелетали какие-то странные существа – с птичьими мордами, все в разноцветных перьях… Но в лапах у них было что-то вроде дубинок. Они не вступали в схватку с воинами, но подскакивали к отряду, наносили один-два удара и тут же мчались в кусты. Я остановился перевести дух и принять решение шагах в пятидесяти от места схватки. Хотел понять тактику нападавших.

- И в чём же эта тактика заключается?

- Не понимаю. Стоило нашим ребятам выстроиться в шеренгу против того фланга, откуда только что было нападение, как чудовища проскакивали позади построившихся в ряд и наносили удар кому-нибудь по спине. Это всё вносило кутерьму, ребята, возможно, попытались выстроиться в каре, вокруг дерева… Но с дерева тотчас же посыпались змеи, а когда парни, бросив арбалеты, принялись сбрасывать с себя гадов, то вслед за ядовитыми рептилиями с дерева спрыгнули эти самые бестии… И перебили всех. А я…

- Что?

- А я сбежал, бросив арбалет и выронив меч.

Опять тишина.

- Плохо дело, арбалетчик Роберт, – обратился барон к Бобу. – Похоже на дезертирство.

Помолчав, повторил:

- Похоже на дезертирство.

Все молчали.

Но тут подал свой голос Свен, сын начальника заставы:

- Но ведь наши воины подверглись нападению нечистой силы? И то, что удалось спастись Чучельнику, который сотворял по чёткам молитву святого «Розария», как раз и подтверждает тот факт, что он спасся исключительно благодаря заступничеству Святой Девы Марии.

Бледного Чучельника от этих слов бросило в жар, лицо покрылось румяными пятнами. Жизнь, похоже, робко возвращалась к нему.

- А коль уж воины подверглись нападению нечистой силы, то судить их должен не военный трибунал…

- А святая Инквизиция, – быстро добавил Анахорет. – Если мы не вынесем им свой приговор, то обязаны передать их в Суд Святой Инквизиции.

С лица Чучельника сполз румянец. Но теперь он, похоже, не побледнел, а позеленел.

Барон посмотрел внимательно на понуро стоявших перед ним арбалетчиков.

- Ну, вот что. Конвоировать в Суд Святой Инквизиции вас некому. Потому поживёте пока что в форте. Оружия носить вы не достойны. Пока не достойны. Будете заниматься по хозяйству. Пользуясь властью, данной мне Орденом, временно лишаю вас обоих звания сержантов, и назначаю епитимью: бывший арбалетчик Роберт должен прокопать подземный тоннель протяжённостью в сто шагов, а бывший арбалетчик Федул подготовит пергамент и смастерит кодекс с переплётом, перепишет и иллюминирует текст Статута Форпоста владений Ордена. Аминь.

Наши горе-арбалетчики облегчённо вздохнули. Работать им предстояло не менее полугода, так что Инквизиция подождёт. А там… кто его знает: что ещё может случиться.

Иеремия был рад, что поднял свой маленький гарнизон по тревоге, и что допрос получился публичным. Поначалу он опасался того, что дезертиры перекинут на его воинов заразу ужаса, но потом понял: насколько всё промыслительно. Он забыл о пункте Статута, который оговаривал вариант рассмотрения подобного случая, который случился с арбалетчиками Федулом и Робертом. А его сын Свен помнил. И воины, пусть и проявившие малодушие, были спасены.

Выносить смертные приговоры – радости немного.

Как лекарь Бенджамин стал аптекарем Абрамом

Барону уже приходилось выручать людей, попавших в двусмысленное положение.

Так, возвращаясь из Города, куда Иеремия приезжал для решения некоторых важных вопросов с Магистром и Епископом, в одной таверне он увидал бродягу, который всё время прижимал к себе какой-то довольно внушительный манускрипт.

- Эй, ты, ну-ка… иди сюда! – приказал он бродяге.

Тот бросил на рыцаря быстрый тревожный взгляд и сделал вид, что оклик его не касается.

- Да, ты!

Пришлось подчиниться.

- А ну-ка: покажи книгу!

Бродяга мешкал, и тогда сопровождавший барона воин, носивший говорящее прозвище Клотц[4], поднял бродягу над полом и встряхнул его, ловко подхватив при этом огромный том, который тот рефлекторно выронил.

- Смотрите, Ваша милость, какое-то колдовство?

К счастью для бродяги книга была написана не арабскими и не еврейскими буквами, а по латыни, и рыцарь Анахорет, полистав несколько страниц, произнёс оправдательный для бродяги приговор:

- Нет, справочник лекарственных снадобий.

И обратился к бродяге:

- Ты лекарь? Почему в таком жалком виде? Кого-то уморил своим врачеванием до смерти? Отвечай!

- Не-ет, Ваша светлость… Я ни при чём. Болезнь, которой страдала дочь нанявших меня господ, была уже на той стадии, когда исцеление было маловероятно…

- И она отдала Богу душу?

- Именно…

- В чём же была твоя вина?

- В жадности, Ваша светлость…

- Ого! Мне нравится твоя честность. Надеюсь, это не дерзость?

- Куда уж мне дерзить… В моём положении.

- Хорошо. Рассказывай: в чём состоял твой грех жадности?

- Наши правила, Ваша милость, запрещают нам пользовать[5] больных иноверцев, особенно христиан… Не потому, что считаем вас, гоев[6], кем-то низшими по сравнению с детьми Израиля, не подумайте! Просто если случится помереть больному, которого лечил христианский лекарь, то тому всё сходит с рук: на всё, дескать, «Божья воля». Или если магометанский пациент предстанет пред Аллахом, скажут просто «Инш Алла!» Но если умирает больной у лекаря-иудея – всё. Колдовство, умышленное умерщвление, всё, что угодно. Потому-то у нас строгий запрет лечить иноверцев.

Бродяга-лекарь оказался прекрасным оратором. И сумел расположить к себе Анахорета, человека уже давно отвыкшего от общения с учёными собеседниками, и тяготившегося необходимостью ограничивать свою умственную жизнь решением задач злобы дня сего.

- А я нарушил этот запрет, – продолжил еврей. – И потому наша община отреклась от меня. В назидание другим. А ваши гои решили проучить меня, тем более, что никто за меня не заступится теперь. И вот я…

- Что, «и вот ты»?

- И вот я бросил всё, нажитое долгими трудами своими и бросился в путь, ведомый Провидением!

- Ну, ты артист! «Нажитое долгими трудами бросил»… Ещё скажи: «непосильными»!

- Изгой, влачу жалкое существование, презираемый соплеменниками, ненавидимый иноверцами, разыскиваемый Инквизицией.

- Ну, ты и загнул, сын Израиля! – не утерпел барон и расхохотался, – «разыскиваемый Инквизицией». Ты это Клотцу расскажи, он поверит. А люди грамотные в курсе, что никогда ещё святая Инквизиция не хватала иудеев. Можете громогласно богохульствовать во время своих шествий с Торой, и никто вам слова не скажет. Потому что инквизиция расследует духовные преступления христиан-еретиков. А до чужих вер Инквизиции дела нет.

Наконец, барону и его спутникам принесли по куску свиной отбивной с горошком, по краюхе хлеба и по большой глиняной кружке ржаного пива.

- Извини, сын Израилев, свининкой угостить не могу. Некошерная трапеза, а вот пивом могу. Не откажешься?

- Как пожелает Ваша милость.

- Принесите еврею кружку пива. И краюху хлеба. Рыба есть какая-нибудь? Давайте и рыбу. Ну, продолжай, только не ври. Как звать?

- Звать меня Бенджамин сын Шломо. Принадлежал к общине гавани Золотых Песков. Знаю траволечение, алхимию, астрономию, астрологию…

- Лечить сможешь? Нас, гоев. Да так, чтобы не все как один помирали от твоих порошков?

- Имею врачебную практику, но… дозволение?

- Подумаем и про дозволение. А какими языками владеешь?

- Кроме родного – арабским, латынью, эллинским. Почитай, всеми языками, на которых записываются книги литерами, изображающими звуки.

- А что, бывают другие книги?

- Бывают книги, где знаки изображают целые слова и даже целые душевные состояния. Но у вас таких книг не держат. Сразу сжигают.

Барон подумал, что еврей может быть полезен в его пограничном городке и как аптекарь, и как собеседник, и…

- Вот что, Бенедетто, – он назвал еврея Благословенным, желая приободрить того, – хочу нанять тебя как учителя восточных наречий. Станешь учить моего сына. Платить я буду мало. Я тоже жадный! По два пенни за занятие. Занятие – 4 часа с двумя перерывами, жить будет где, ещё и соорудим тебе лекарню, где будешь толочь свои сушёные травы. Ну как?

- А чьей печаткой будет заверено дозволение?

- Печаткой Ордена. Только звать тебя Бенджамином буду только я да мой сын, а в документе ты будешь называться Абрамом Ашкеназом. Договорились?

- У меня выбора нет… А вот вопрос один есть.

- Слушаю вопрос.

- Не станет ли Ваша милость принуждать меня принять крещение?

Анахорет задумался.

Конечно, держать иудея среди воинов Пограничья, тем более такого опасного Пограничья – дело рискованное. Народ нервничает: живём-то по соседству с не пойми кем…

Но его останавливало вот что.

Однажды он спросил епископа Ордена:

«Почему среди крещёного люда дозволяется жить потомкам богоубийц»?

«Потому», – ответил епископ, – «что должно свершиться пророчество о том, что дети Израиля в конце времён все должны будут принять Христа, хотя за это сильно пострадают от врага рода человеческого. Пострадают – и обретут Жизнь Вечную. А что толку насильно крестить их: невольник – не богомольник».

Иеремия не всё понял и не всё принял из сказанного, но решил, что коль уж лучшие умы богословия так решили, стало быть, так тому и быть.

- Ладно, Бенедетто, живи богохульником, неволить не стану.

Так в городке появился даже свой еврей.

Повседневная рутина

Почти два месяца после злополучной вылазки прошли в рутинных трудах.

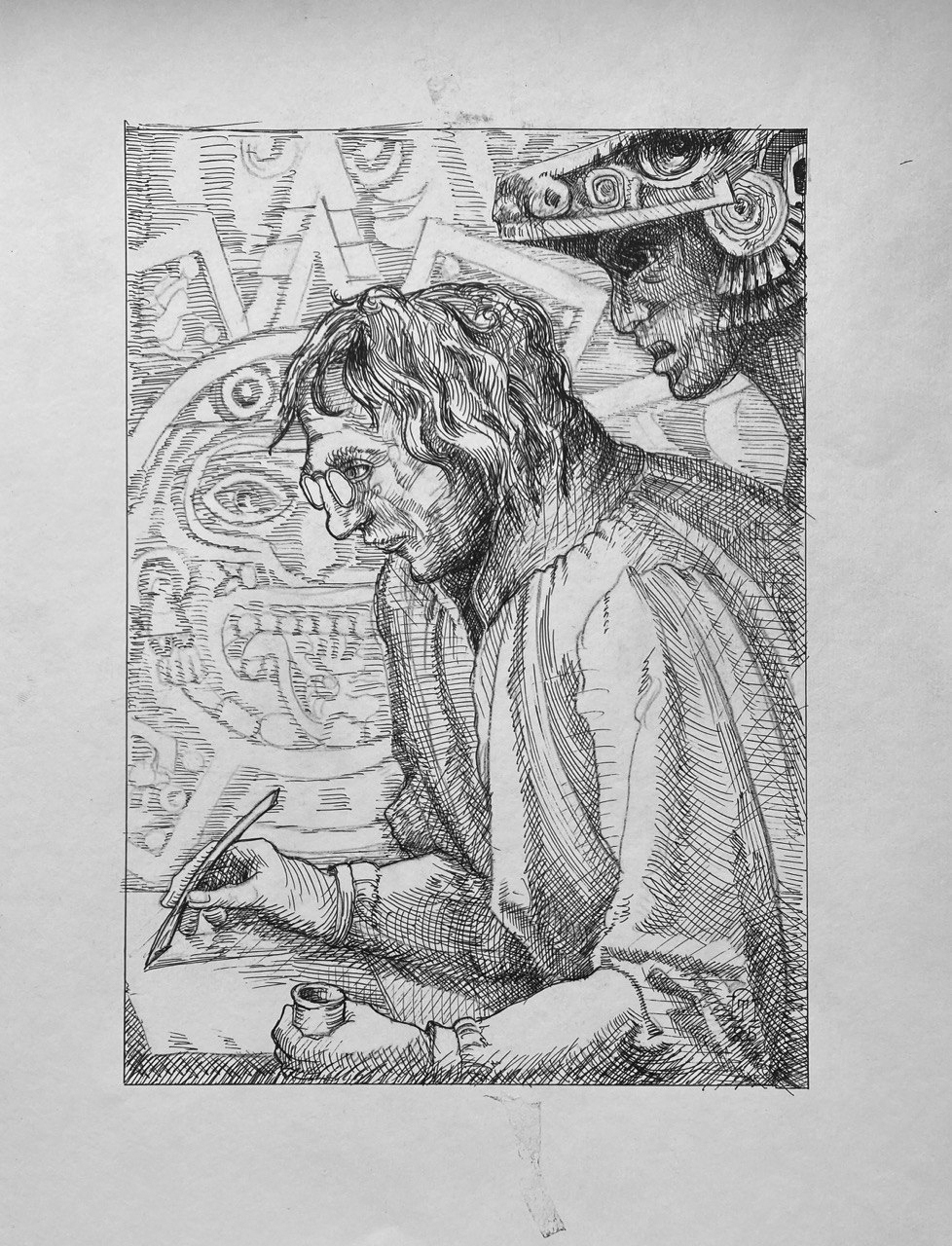

Боб копал, Федул кропал.

Копал он, разумеется, не ради того, чтобы быть чем-то занятым. Ещё только прибыв сюда нести пограничную службу, барон обнаружил в нескольких сотнях шагов от форта пещеру, выходящую в ущелье. И теперь вознамерился соединить замок с этой пещерой подземным ходом.

Когда Бобу понадобились брусья для обустройства перекрытий в подземном ходу, то они с Федулом разработали целый план организации заготовки пиломатериала и подошли со своими предложениями к барону.

- Ваша милость, – обратился Боб, – нужны брусья. Надо бы нам в лес съездить. Там на месте я бы заготовил материалы, но чтобы работать спокойно, надобно, чтобы кто-то наблюдал за лесными бестиями. Федул мог бы незаметно подобраться к тому месту, которое мы бы выбрали заранее, и укрыться там в камнях. Причём укрыться там загодя. Скажем, он бы пробрался по темноте, а я бы уже ранним утром туда приехал бы на повозке, которую бы загружал брусьями.

Барон выслушал его и задумался.

- Нет, не пойдёт. Лучше сделаем так. Федула привезёшь в повозке. Скрытно. Приехав на место, поставишь повозку так, чтобы чучельник мог наблюдать за лесом. Он будет всё это время накрыт попоной. А уже на погрузке можно будет ему вылезти, делать нечего, скрытность нарушите.

Арбалетчики переглянулись и состроили одобрительные гримасы.

- И прихватите с собой пару арбалетов, которые тоже пусть будут под рукой у чучельника. Да не вздумайте и их потерять! Если придётся драпать от бестий.

Перед тем, как на следующее утро они уже собрались выдвигаться, Барон подозвал Федула:

- Я знаю, ты, Федул, станешь молиться по «Розарию». Это правильно. Господь каждому из нас закрывает обозревание окружающего нас мира, как и мы одеваем лошадям шоры. Когда человек увидит всё, что его окружает, то его разум не выдержит этих впечатлений. Они нас припечатают. Молитву глубокую тоже можно сравнить с этими шорами.

Анахорет подыскал сравнение, которое было бы недвусмысленно понято даже таким неглупым человеком, которым был Федул.

- Когда мы молимся умной молитвой, то Господь открывает нам ровно то, что мы должны видеть здесь и сейчас. И не отвлекаться на то, что нам здесь и сейчас не нужно, и даже вредно, ибо отвлекает. Боб парень неплохой, но уж больно мечтательный. Он будет видеть в листве, пожалуй, и то, чего там нет. И не увидит то, что там может быть. Поэтому так важно тебе не отвлекаться. Но и не возноситься на седьмое небо. Быть и телом, и духом именно там, где будет стоять повозка. Где будет трудиться твой товарищ. И где может подстерегать вас обоих смертельная опасность. Ну, с Богом!

К вечеру они вернулись. Боб вёл коня под уздцы, а Федул подталкивал повозку сзади. Никаких происшествий в тот день не случилось. Ничего ужасного чучельник в лесу не обнаружил. Впрочем, они работали на самой кромке леса, не углубляясь в его таинственную чащу.

К тому же Федул нередко отвлекался от наблюдения за лесом. Он, конечно же, не отводил взгляда от окружавших Боба деревьев и кустов, но мысль его уносилась и молитва по чёткам замирала, уступая место размышлениям о своей работе. Об исполнении епитимьи, наложенной на него бароном.

Дело в том, что при всём его мастерстве чучельника, изготовить необходимое количество пергамента было физически невозможно: для этого пришлось бы перебить весь гурт бычков и коров с телятами, которые обитали на хуторе. Барон тогда, скрепя сердце, предложил Федулу соскрести текст одной еретической книги, которую он добыл в качестве одного из трофеев, но жечь не стал.

Палимпсесты, то есть «заново соскоблённые» страницы, были явлением широко распространённым в то время. Вначале раствором молока с отрубями смывалась тушь текста и краска иллюминации. Конечно же, речь не идёт о том, что лист становился бледно-жёлтым. Пергамент – пористый материал, и тушь проникала достаточно глубоко. Поэтому после смывания верхнего слоя, необходимо было скоблить пемзой подсохшие листы. И всё равно, словно некая полупрозрачная вязь, проступали надписи предыдущего текста.

Эти тексты смущали.

«Особое согласие источаемых кимвалами созвучий

отверзает гранитные врата,

ведущие из мира дольнего

в тот мир, где нет ни прошедшего, ни грядущего,

но повесть о том, чему суждено быть».

Федул поначалу пытался запомнить на память стираемые им строки древнего кодекса, ведь память у него была отменной. Но он обратил внимание вот на что: когда он повторял про себя эти загадочные тексты, то молитва уходила от него. В душе гнездилось беспокойство. И наоборот. Погружаясь в молитву, литеры странного текста бледнели, словно бы соскабливаемые невидимой пемзой.

Вот и тогда, наблюдая из повозки за Бобом, Федул заметил странную несовместимость в своём сознании этих текстов, как будто Дух Святой, незримо преподающий благодатные дары моления, изглаживает из его сознания то, что было прочитано в еретической книге.

Внешнее внимание Федула рассеялось, и он обернулся внутрь себя.

«В мире, где нет ни прошедшего, ни грядущего,

всякая душа обретает способность странствовать,

телесно выныривая в мире дольнем

в любое время Хроноса и повсюду,

где стоят гранитные столпы

с отворяемыми музыкальным ключом вратами».

Размышляя об этих вещах, чучельник утрачивал мир в душе, да и взгляд на предметы внешнего мира туманился.

А потому он твёрдо решил прервать заучивание странных слов, но вместо этого изготовить несколько цер и записывать туда наиболее впечатлявшие его мысли. Цер делается так: в дощечке выскабливается небольшое углубление, которое заполняется воском, на котором процарапываются некие записи. С воском на ферме проблем не было.

И вот однажды небольшой гарнизон замка был потревожен сигналами тревоги. С востока приближалась небольшая колонна вооружённых людей.

В замок съезжаются рыцари

Несмотря на то, что пограничный городок был всего лишь тем местом, где воинов ждал отдых после трудного перехода, отряд рыцарей, подъехавших к восточным воротам, выглядел торжественно и чинно.

Возглавлял процессию герольд в белоснежном сюрко, украшенном тонкими золотистыми линиями.

«Какое странное сочетание», – подумал барон, глядя на подъезжающих воинов. – «Металл по металлу: золото по серебру… Нечасто встретишь такие сочетания. Неужто духовного звания рыцарь?»

Вслед за герольдом двигались конные музыканты: два горниста и здоровяк-барабанщик, восседавший на мощном коне-тяжеловозе. Здоровяк равномерно лупил по притороченным по бокам литаврам, управляя конём поводьями, прикреплёнными к стременам.

В руках знаменоносца был квадратный флаг-баннер, который за счёт горизонтальных золотых полос на белом фоне, казалось, вспыхивал даже сейчас, в этот ранний час. Но вот ветер мотнул полотнище, и оно показалось каким-то символом скорби и даже рока. Барон знал, что в странах песчаных пустынь люди, не ведающие Креста, используют белый цвет – как цвет печали, а белый флаг – как символ капитуляции войска на поле брани.

Это были люди из дружины герцога Белых Песков Альбарено.

«Альбарено…», – продолжал размышлять Иеремия, – «да ведь это «альба арена». Аlba Harenae[7]. Никакой не Al’Bareno[8], как болтали сплетники из полуобразованных писарей Ордена. «Святое сверло»… Какое там «святое сверло»! Просто «белый песок» на языке Великого Рима. Почему же я раньше не додумался до этого?»

Отворили врата, но конные воины остановились у стен. Видимо, герцогу Белых Песков что-то не понравилось, и он передумал въезжать на подворье пограничного замка. Замешательство длилось не долго. К герольду подъехал один из оруженосцев герцога и что-то шепнул ему.

После чего герольд въехал в ворота и направился к балкону, на котором стоял барон с сыном, и после того, как стих гул литавр, торжественно объявил:

- Его светлость герцог Альбарено, властитель Белых песков и Золотого побережья! Оповещаем Вашу милость, Иеремию Барона Пограничья, что наш отряд расположится в полумиле от замка!

Заметив, что герольд уже приближается к балкону – внутренней галерее, опоясывающей второй этаж замка, – Иеремия отодвинулся на пару шагов назад и сделал знак сыну, повелев ему повторить движение. Этот манёвр был необходим для того, чтобы, сняв головной убор, сделать три шажочка, отделявших стену от перил балкона. Ведь по этикету высокородного гостя следовало встречать, сделав навстречу ему три шага.

«После оставленья рая, человек живёт играя», - вспомнилась Анахорету строка из песни одного бродячего барда, носившего чудное прозвище Лось.

- Приветствуем Вашу светлость и ваших отважных воинов.

Наш барон уже понял: что за фрукт этот Альбарено, а потому решил, что благоразумнее будет соблюдать весь церемониал. От греха подальше. Впрочем, он и сам ценил церемониал, относясь, тем не менее, с некоторой долей самоиронии к своему в церемониале вольному и невольному участию.

Вслед за герольдом герцога на подворье въехал герольд, облачённый в зелёное сюрко:

- Его милость барон Вертшильд приветствует Вашу милость, и оповещает о том, что расположит шатры дружины в трёхстах шагах от городских ворот.

Поскольку барон был ровней нашему герою, то теперь достаточно было коснуться своего головного убора и высказать дежурные слова пожелания доброго здравия.

Последним во двор заехал рыцарь в синем плаще в сопровождении оруженосца и трёх воинов. Видимо, он был недостаточно знатен, ибо ни музыкантов, ни даже герольда своего не имел, но предстал пред ясны очи хозяина пограничного замка собственной персоной.

- Ваша милость, приветствуем Вас и просим ночлега в Ваших покоях.

- Милости просим, храбрый рыцарь…

- Монтшварц, Ваша милость.

- Храбрый рыцарь Монтшварц, располагайтесь!

Гуннар Монтшварц был высоким худощавым брюнетом. Лицом походил на Иоанна Крестителя так, как его изображали на некоторых картинах особенно искусных художников. Был он обладателем чувственных, даже несколько вывернутых губ – как у людей ближневосточных народов, но, в то же самое время, у него был тонкий, с чуть заметной горбинкой, нос, и голубые глаза. Белоснежная кожа контрастировала с густыми чёрными вьющимися волосами. Длинными, как это и положено людям благородного сословия.

Сам его облик, соединявший черты народов востока и народов севера намекал на некую тайну происхождения этого рыцаря.

Спустя два часа на подворье опять явился герольд в белом сюрко и объявил о том, что Его светлость герцог Альбарено желал бы завтра организовать турнир. Однако, поскольку не все присутствующие рыцари имеют при себе турнирные копья, то он предлагает после стрельбы по мишеням непременно устроить пешие схватки.

Вместе с воинами в городок приехало несколько фургончиков переселенцев, которых разместили на первом этаже деревянного форта.

Иеремия, только-только отобедавший с Монтшварцем, лишь переглянулся с рыцарем.

«Надо же, после столь утомительного перехода, вместо того, чтобы отдохнуть перед смертельной схваткой, находит в себе силы думать о тщетной славе», – размышлял Анахорет, но вслух сказал несколько иное:

- Что ж. Передайте Его светлости герцогу Альбарено, что мы соорудим октагон[9] и подготовим всё необходимое для поединков.

Когда герольд отправился прочь, Иеремия спросил у Гуннара:

- Скажите, рыцарь Монтшварц, вы составляли план похода? Ведь оттуда ещё никто с победой не возвращался. Скажу больше: живыми до сих пор оттуда вернулись лишь двое сержантов-арбалетчиков. Одного спасла пресвятая Дева Мария. Второй… Второго, в общем, спасла Она же.

Монтшварц хмыкнул не очень учтиво. И скривив гримасу, процедил:

- Нет никакого плана, ибо нет возможности даже поговорить толком. Его светлость рассуждает всегда лишь о предметах настолько возвышенных, что говорить о тактике и стратегии пока что не представлялось возможным.

- Герцог разве богослов?

Рыцарь в синем плаще рассмеялся от такого вопроса.

- Да какой там богослов… Сами, что ли, ещё ничего не поняли?

- Понял…

Турнир

Утром подворье замка было запружено воинами в разноцветных накидках. Пришли поглазеть на зрелище, естественно, так же и все немногочисленные горожане и фермеры

У самого герцога Альбарено в обозе нашлось место и для турнирных копий, и теперь он, устроившись в турнирном седле, разъезжал, поглядывая то на Вертшильда, то на Монтшварца, ожидая: кто же осмелится вызвать его на поединок. Но у них не было в обозе турнирных копий, да и возить их большинство рыцарей считали немыслимым чем-то… каким-то проявлением хронического тщеславия. К слову сказать, у Монтшварца и обоза как такового не было – пара мулов, которые везли съестные припасы и тёплую одежду его самого и верных ему воинов из немногочисленного отряда.

Тогда Альбарено подозвал к себе своего герольда и что-то повелел ему.

Герольд подъехал к собравшимся воинам, взиравшим со стороны на великолепного герцога, и объявил:

- Поскольку никто из славных рыцарей не удосужился иметь при себе турнирных копий, то Его светлость Герцог Белых Песков и Золотого Побережья предлагает сражаться деревянным турнирным оружием: булавами или кистенями! В обозе у его светлости есть комплекты турнирного оружия.

Пока рыцари думали-гадали: кому принять вызов, герольд подъехал к сыну барона Иеремии, который по всеобщему согласию был назначен распорядителем турнира. Договорились, что в случае поединка на палицах условие победы будет заключаться в том, чтобы сбить со шлема прикреплённый значок: стрелу с ленточкой геральдического цвета соответствующего рыцаря. А в случае поединка на кистенях единоборство будет продолжаться до трёх попаданий деревянной подвесной «гирей» по шлему.

Наконец, рыцарь в зелёном сюрко согласился принять вызов герцога, и обоим соперникам были вручены деревянные дубины.

По обычаю той поры рыцарскому поединку предшествовал поединок поэтический, но традиция эта была извращена грубыми нравами эпохи. И вместо того, чтобы быть свидетелями состязания, которое должно было продемонстрировать остроту ума, зрители оказывались невольными свидетелями грязной ругани.

Впрочем, не всегда.

Некоторые рыцари, называя своё имя и кратко ознакомив собравшихся со славной историей своего рода, принимались превозносить – а вовсе не поносить – своего соперника. Тут был расчёт на то, что в этом случае цена победы многократно возрастала в глазах всех, наблюдавших за поединком: как же – победить столь славного соперника!

Но иногда это словесное превозношение соперника отдавало откровенной лестью и подобострастием.

Видимо, сейчас было именно этот случай.

- Наследный владелец долины Верт приветствует прославленного рыцаря Альбарено, Герцога Белых Песков и Золотого Побережья! И до нашей зелёной долины дошли вести о великой мудрости Вашей светлости, которая явлена была городу и миру во время легендарной ловли морских разбойников!

Многие слышали о том, как Герцог Альбарено поймал пиратов в ловушку. Однажды пиратская эскадра из трёх сарацинских шебек вошла в просторную гавань, вход в которую, впрочем, был достаточно узок.

Капитан пиратской эскадры, известный по прозвищу Кара Гёз – по-турецки это значит «Чёрный Глаз», – принимал на своём корабле посланцев от местных купцов, которые доставили на борт бандитам роскошные приношения. Эта процедура осуществлялась два раза в год: купцы одаривали бандитов, снабжая их всем тем, что указывалось в списке, оставляемом во время предыдущей встречи. В свою очередь Кара Гёз давал слово, что разбойничья эскадра не будет препятствовать проходу кораблей означенных купцов.

И вот, пока шёл весь этот низкий подхалимаж, герцог со своими людьми захватил суда этих самых купцов, вывел их к выходу из гавани, и там затопил на самом фарватере. Тем самым, заперев пиратскую эскадру в гавани.

Когда Кара Гёз узнал об этом, он решил отомстить герцогу, так жестоко посмеявшемуся над ним. Пираты решили, что у них хватит духу публично проучить герцога, рассеяв его дружину и выпотрошив его дворец. Шебеки приблизились к пристани, заполненной портовой челядью и зеваками, среди которых заметно было лишь несколько фигур в белых накидках.

Пираты надеялись, что стоит им только высадиться на пристани, как толпа разбежится врассыпную, а убрать нескольких стражников им не составит никакого труда.

Однако, стоило только первой шебеке пристать к берегу, как толпа тотчас же превратилась в вооружённых арбалетами воинов, которые обрушили на опешивших морских разбойников несколько залпов. Не было на палубе ни одного моряка, в той или иной части тела которого не торчал бы выпущенный из арбалета болт. И они ещё не знали того, что наконечники по приказу герцога были намазаны ядом.

Высадившиеся со второй шебеки разбойники попали в искусно подстроенную ловушку. Стоило им выбраться на причал, как вдруг оказалось, что канаты, якобы валявшиеся под ногами, – вовсе не просто канаты, а силки и сети, опутавшие ноги десантникам и вмиг превратившие этих головорезов в барахтающуюся дичь. Лёгкие мишени были поражены следующими залпами.

Кара Гёз понял, что ни о каком разграблении дворца герцога не может быть и речи. Напротив: необходимо уносить ноги. Однако путь от причала ему преградили две каравеллы, которые стремительно приближались к третьей, «флагманской» шебеке пиратов. Головорезы приготовились к отражению абордажа, но слова капитана ближайшей каравеллы внесли сумятицу и мигом подорвали боевой дух морских душегубов.

- Внимание, у вас нет ни одного шанса остаться в живых! За исключением одного условия: те, кто немедленно прыгнет в воду и выйдет на берег, останется жить. Пиратствовать вы больше не будете, но вам гарантирована жизнь. Потрудитесь гребцами пять лет, а потом вас отпустят на все четыре стороны. Оставшихся на борту корабля приказано в плен не брать. Аминь!

Несколько пиратов прыгнули за борт, кто-то с кем-то сцепился, кого-то заколол самолично Кара Гёз… Но было ясно, что все они обречены.

Герцог Альбарено, помимо захваченных в качестве трофея пиратских сокровищ, обрёл славу укротителя зловещего Кара Гёза.

Вроде бы и геройства особого не проявил, а вот же: попал в летописи.

Итак, рыцарь Вертшильд оканчивал свой панегирик:

- Готовься, славный укротитель зловещего Кара Гёза, вступить в схватку с добрым наследником защитников Зелёной Долины! У меня самого пока ещё нет заслуг, но я уповаю на то, что сейчас сумею одолеть такого славного противника, и это и будет моей заслугой!

Герцогу в целом понравились слова противника, тем более, что турнир изначально не планировался быть ожесточённым. Его роль была в том, чтобы мобилизовать свою волю накануне выдвижения в поход, ну и – само собой – лишний раз потешить своё самолюбие. В победе Альбарено не сомневался.

Он не стал тратить силы на ругань:

- А вот мы сейчас увидим: кто кого!

И тут же развернулся и отъехал к указанному месту.

Загудели литавры, затрубили горны, затем разом всё смолкло, и распорядитель турнира, убедившись, что рыцари облачены в шлемы, объявил о начале поединка.

В руках рыцари сжимали довольно длинные – в три фута – деревянные булавы, которые были выструганы из твёрдых пород дерева. Булава утолщалась кверху, но и рукоять имела тяжёлое шарообразное навершие. Рука защищалась круглой металлической гардой. Несмотря на то, что булава выглядела тренировочным оружием, удар такой палицей мог оказаться смертельным даже для воина, чья голова была бы защищена обычным шлемом.

Но на наших рыцарях были специальные турнирные шлемы. Они надевались не на голову, а опирались на панцирь и крепились к нему специальными застёжками. Такой шлем был значительно крупнее обычного боевого шлема, причём воин обязательно надевал подшлемник из очень толстого войлока, поэтому даже сильные удары по шлему не приводили к серьёзным травмам. Однако сами шлемы были весьма тяжёлыми – более двенадцати фунтов веса, а из-за своего жёсткого крепления к панцирю не позволяли поворачивать голову.

На некоторых турнирах шлемы украшались особенными знаками – фигуркой диковинного зверя или роскошным плюмажем, и противник должен был сбить со шлема эту декоративную конструкцию. Но сейчас решили обойтись без такой демонстрации унижения, поскольку турнир был, так сказать, дружеским. Потому сейчас, как было сказано выше, к шлемам были прикреплены стрелы с лентами соответствующего цвета, и теперь каждый из воинов старался сбить эту самую стрелу-значок.

Первое же столкновение конников решило исход схватки.

Зелёный рыцарь попытался было обрушить на белого рыцаря свою булаву, но тот закрылся щитом и тут же нанёс ответный удар, размахнувшись булавой над своей головой. Барон едва успел откинуться назад, ибо булава герцога проскочила в нескольких дюймах перед значком.

Конь Вертшильда встал на дыбы, а герцог не растерялся и подскочил ещё ближе к сопернику, дабы не дать тому опомниться. И пока руки зелёного рыцаря вцепились в поводья, Альбарено нанёс второй удар, на сей раз уже точный.

Свен, распорядитель турнира объявил о победе в схватке на булавах Герцога Белых Песков.

- Кто ещё из благородных рыцарей готов сразиться с его светлостью герцогом Альбарено? Герцог оставляет выбор оружия за соперником.

- Я готов! Но не на булавах. – заявил Монтшварц. – Готов сразиться в пешем бою на копьях.

Герольд в белом с золотыми полосами сюрко отправился к своему сеньору.

Альбарено, с которого уже совлекли шлем и жаркий подшлемник, подъехал к рыцарю в синем плаще и окатил его презрительным взглядом.

- Договариваемся об условиях поединка.

- Ваша светлость, – начал рыцарь Монтшварц, – в наших краях принято сражаться по песочным часам, засчитывая удары в открытые участки противника.

- Стало быть, бьём в сочленения и шею… В пах бьём?

- Нет, Ваша светлость, не бьём.

- Хорошо. Быть по сему.

Оруженосцы поднесли распорядителю два копья, на наконечники которых были надеты кожаные кисеты, набитые песком. Для арбитража были приглашены ещё два рыцаря: Иеремия и Вертшильд. Они стояли по разные стороны загородки октагона и должны были внимательно следить за поединком, отмечая те удары, которые должны были бы засчитываться. За песочными часами наблюдали оба оруженосца соперников. Распорядитель турнира Свен и герольд герцога были уже внутри загородки.

- Ещё раз напоминаю славным рыцарям о правилах турнира пешего боя! Никаких ударов кулаками по голове соперника! Никаких ударов копьём в пах! Никаких подножек и иных способов опрокинуть противника на землю! Внимание! Переворачиваем часы!

И отскочил в сторону. Герольд, не сводивший глаз с противника своего сеньора, тоже отпрыгнул в сторону, дабы не мешать поединку.

Альбарено ринулся на более молодого противника и нанёс ему сильный удар, который, впрочем, не мог быть засчитан, ибо угодил в кирасу.

Напротив, Монтшварц, чуть уклонившись, умудрился попасть точно подмышку герцогу. Тот дёрнулся, да так резко, что вырвал копьё из рук противника, однако, острие в кожаном мешочке застряло в щели между кольчугой и кирасой.

Удар был засчитан.

Альбарено, традиционно не давая опомниться сопернику, вновь бросился в атаку и нанёс целый ряд коротких ударов, причём последний удар пришёлся прямо в забрало.

Монтшварц отвечал реже, но его удары приходились точно в сочленения панциря герцога. Вот ещё раз его копье застревает «за пазухой» кирасы… А вот удар приходится в сгиб руки…

- Время! – хором кричат оруженосцы.

Рыцари разошлись по разные борта загородки октагона. Распорядитель совещается с арбитрами, а герольд стоит рядом, чутко прислушиваясь к тому, чтобы и тени лукавства не проскочило в речах судей.

- Внимание. Поединок завершился… победой рыцаря Монтшварца, нанёсшего пять ударов, и пропустившего лишь два удара от Его светлости.

Монтшварц открыл забрало и протянул герцогу руку в перчатке, однако тот с раздражением отринул протянутую ему десницу и заявил:

- Я требую продолжения поединка! Арбитрами недоволен!

Рыцарь в зелёном плаще опустил голову, ибо, несмотря на то, что он чувствовал себя чуть ли не вассалом герцога, победившего его в предыдущем поединке, теперь он ничего не мог сказать против того, что только что прозвучало.

Арбитры были в растерянности, ибо турнир превращался во что-то непотребное. В какое-то явное восхваление герцога, у которого никаких шансов победить соперника по общему количеству очков практически не было. Барон почувствовал себя в ужасно глупом положении, тем более он понимал, что его сын, будучи человеком бескомпромиссным и честным, не станет предпринимать никаких «дипломатических» шагов, но лишь усугубит нелепость ситуации.

К немалому облегчению для совести Иеремии, герцог повёл себя совершенно необузданно, и арбитры просто остановили поединок.

Не дожидаясь объявления продолжения поединка, герцог бросился в атаку на рыцаря Монтшварца и сильно ударил его в шлем. Рыцарь успел уклониться, и удар получился скользящим. Но герцог, всей своей инерцией столкнулся с Монтшварцем, пытаясь давить древком копья тому на горло.

Рыцарь устоял, своего копья из рук не выронил, но сила удара всей массой герцога в доспехах была столь сильна, что рыцарь был отброшен на ограждение октагона. Почувствовав совсем уж неладное, барон схватил шест и оградил отступившего рыцаря от нахрапистого герцога, и объявил о том, что поединок немедленно прекращается.

Так бесславно окончился этот турнир.

Прощальный пир

После турнира барон Иеремия угощал рыцарей и их воинов, надеясь, что дружеская пирушка поможет как-то сгладить ту недоброжелательность, которая вызрела в отношениях между Альбарено и Монтшварцем.

Барон уступил Герцогу своё место во главе праздничного стола. И тот, на правах наиболее знатного рыцаря, первым поднял кубок.

- Некоторые рыцари полагают, будто герцог Альбарено, – то есть аз многогрешный, – чрезмерно тщеславен. Что я везде устраиваю рыцарские турниры, якобы, на потеху своей гордыне. Устраиваю турниры вместо того, чтобы… А, кстати, вместо чего? Вместо безумного убийства времени игрой в кости? Вместо интрижек с маркитантками, а то и просто подвернувшимися под руку пастушками? Вместо чего? Вместо чтения поэтических книг? Вместо отдыха? Нет. Не вместо отдыха. А ради того, чтобы в этой малой опасности, которую являет собою единоборство тупым оружием, мы обострили свою волю. Чтобы мы выбросили из ума и из сердца весь мусор, всё ненужное. Для боя ненужное. И оставили там только то, единственно то, что послезавтра... А, может статься, уже завтра… поможет каждому из нас одолеть именно того, кто попытается лишить тебя, меня, его… – герцог аккуратно жестикулировал рукой, сжимающей кубок с вином. – И поможет одолеть смертельного врага не пустота нашего ума, а незасорённость чердака, – он постучал себя другой рукой по лбу. – Незасорённость чердака всякой чепухой.

Переведя дух, он, наконец, закончил свою лекцию:

- Поднимем кубки за взаимное понимание!

«А он не так глуп и тщеславен, как это могло показаться при первом знакомстве», – подумал Анахорет.

Следующий тост должен был возглашать барон Вертшильд, однако, он передал право оглашения здравицы рыцарю Монтшварцу. Очевидно, он полагал, что выступив сразу после Альбарено, Монтшварц скажет нечто примирительное. Вертшильд воспитывался в атмосфере постоянных интриг и недомолвок, а потому с детства усвоил некоторые законы дипломатического такта. Кстати, не такие уж и лицемерные, как это порою кажется ревностным «правдорубам».

Однако, он не учёл того, что Монтшварц получил совсем иное воспитание. Впрочем, он не был бестактным невежей и, будучи человеком умным, тоже по-своему желал того, чтобы раздражение не перерастало в открытую вражду.

- Ваша светлость, Ваши милости, Братья по оружию. Всё правильно. Перед боем нужно выбросить из наших душ всё ненужное. Всё то, что в роковой час может помешать действовать именно так, как нужно будет действовать воину в смертельной схватке. Однажды, размышляя об одной из своих схваток, я подумал вот о чём. А не превращаемся ли мы, сражающиеся воины в какие-то машины, которые призваны искусно реагировать на те вызовы, которые бросает нам мастерство противника. И реагировать нужно мгновенно. Отсюда и выходит эта самая механистичность. Некогда рассуждать, тело должно быстро и чётко реагировать на ту картинку, которая предстаёт перед нашим забралом.

Герцог не без интереса слушал молодого рыцаря. Он явно не ожидал такой философии от этого небогатого воина. «Где же он мог получить такое образование?»

- Но если наши тела становятся боевыми автоматами, – продолжал Монтшварц, – то кто же управляет ими? Какая сила? Чьё дыхание? В упоении боя мы порою обретаем забвение. И вспоминаем потом о произошедшем, как о сне наяву. Получается так, что наши души расстаются в эти моменты с нашими телами…

- Уж лучше расставаться с телами на мгновения боя, нежели распрощаться с ними навсегда! – прервал герцог речь молодого рыцаря, и всеми сидящими за столом эта его реплика была воспринята как сигнал к тому, что кубки пора осушить.

Монтшварц вспыхнул, но перечить не стал, выпил содержимое вместе со всеми и уселся за своё место – по левую руку от сына барона Иеремии.

Сын барона сжал лежащий на столе левый кулак и поднял большой палец. Монтшварц воспринял этот жест как проявление поддержки и одобрения сказанного им.

Так оно и было.

Третьим возгласил тост хозяин замка.

- Братья, никто из нас не вечен на этой земле. Никому не суждено избежать кончины. Старуха с косой настигнет нас или сейчас, или потом. Чему быть – тому не миновать. Так почему же мы так боимся её? Для всякого воина важно не то: когда произойдёт эта встреча, а то, какими мы будем, встретив неминуемое. Дай Бог каждому из нас пребывать в таком духе, который и соделает нас способными обрести велии почести и добрую славу!

- Аминь!

- Да будет так!

Все с радостью угостились, и казалось, что настроение постепенно выравнивается, что безобразие турнира изглаживается из памяти… Но оказалось, что радоваться было рано.

Возможно, всё пошло бы более-менее гладко, но герцог, возглавлявший пиршество, решил сделать приятное хозяину замка и дал слово его сыну.

Свен встал, дождался, пока гомон пирующих несколько утихнет, и начал:

- Ваша светлость, Ваши милости, Братья! Сегодня было сказано столько мудрых слов, что я пожалел, что на нашем пиру нет человека, способного записать эти слова в летопись, дабы и другие рыцари могли бы приобщиться к сокровищнице воинского духовного опыта.

Собравшиеся были искренне довольны. Доброе вино, оленина, а теперь ещё и явное примирение, сопровождающееся столь высокопарными словами. Пир удался. Барон с гордостью взирал на своего сына, герцог тоже был доволен тем, понимая, что в памяти его дружинников останется именно этот апофеоз его славы, а вовсе не картинка вспышки необузданного гнева, омрачившего турнир.

Между тем, сын барона продолжал:

- Его светлость герцог Белых Песков и Золотого Побережья высказал глубокую мысль о том, что именно смертельная опасность, и только одна она, способна выметать из наших душ всё ненужное. И выходит так, что битва превращается в Таинство очищения. Подобно посту и молитве. Моей душе было легко и радостно принять в ум и в сердце такую глубокую мысль.

Собравшиеся отреагировали на слова молодого рыцаря одобрительным гулом:

- Счастлив отец, имеющий сына – рыцаря и философа!

- Рыцаря-богослова!

Но тот поднял руку, показывая, что он ещё не окончил.

- Слова о Таинстве очищения битвой наполнили мою душу умиротворением. Но слова о превращении воина в машину смутили и повергли в горькие раздумья. Ведь если мы перестаём повелевать своими членами, то кто же тогда ими повелевает? Какой дух? Не становимся ли мы в такие мгновения лёгкой добычей нечистых духов? Это в древности рыцари веровали в то, что всякий план человеческого бытия является поприщем того или иного божества – Марса, Венеры и так далее. Но мы-то с вами веруем в Распятого Христа-Спасителя и в то, что Он оставил нам в утешение Духа Святого. Стало быть, если мы не владеем своим телом, то тело становится автоматом, который направляется либо силой Духа святого, либо силой иного духа. Не так ли?

- Хороший богослов твой сын, барон, но, пожалуй, воины не привыкли к такой высоте и глубине. Головы закружатся, – перебил молодого рыцаря герцог. – Пусть лучше наши головы кружатся от хмеля, а не от схоластики!

Свен смутился, поднял кубок в знак того, что он окончил, ибо спорить сейчас было и не учтиво, и совершенно бессмысленно.

Воины не поняли: в чём проблема, но почувствовали, что опять что-то не так у господ-философов.

И тогда из-за стола вновь встал герцог:

- Братья! Завтра нам отправляться в поход. Помните одно. Побеждает не тот, у кого больше тел в дружине. А тот, у кого в душе больше ярости. Пусть ваши души будут открыты духу благородной ярости. И тогда вам никто не будет страшен. Ибо орудовать смертоносными приборами вы все умеете. Сможете стать машинами возмездия для всех, кто станет на нашем пути. Вот такое у меня для вас богословие и схоластика!

Под одобрительные крики «Аминь» воины допили своё вино.

Впрочем, барон обратил внимание на то, что ни его сын, ни Монтшварц к своим кубкам едва притронулись.

«Полемисты», – пытался было подбодрить сам себя старый воин. Однако обмануть самого себя ему не удалось. Он понимал, что единства среди рыцарей как не было, так и не появилось.

Рыцари выдвинулись в лес

Утром один из воинов передал барону Иеремии, что Федул с Бобом смиренно просят принять их.

- Ваша милость, – обратился к барону Федул. – Благословите нас с Робертом отправиться вместе с этим отрядом. Если будет на то воля Господня, мы искупим своё малодушие. И будем смиренно уповать на то, что Вы, данной Вам властью, закроете вопрос с Судом Святой Инквизиции.

Барон поднялся со своего кресла и подошёл к воинам. За прошедшие месяцы их плащи пообтрепались, но были аккуратно заштопаны. Лицо Боба исхудало, но измождённым не выглядело. Главное – его глаза более не бегали, но смотрел он прямо: строго и смиренно.

Барон жестом предложил им подойти к окну.

Внизу, во дворе замка, собирались в дорогу люди рыцаря Монтшварца.

А за стенами люди отряда Герцога Белых Песков, похоже, даже и не собирались разбирать шатёр.

Между тем, люди барона Вертшильда вместе с несколькими сорвиголовами из числа искателей приключений уже потянулись в сторону леса.

- С кем из них вы оба собираетесь выступить, дабы искупить свои грехи? С бароном Вертшильдом вы выдвинуться не сможете: он уже выдвинулся. Герцог Белых Песков вас в упор не заметит, и вы будете при нём как приблудные собаки. Хорошо, если накормят из одного котла с прислугой. Но могут и не накормить, заставив довольствоваться объедками.

Боб вытянув шею внимательно разглядывал воинов именно тех отрядов, о которых шла речь.

- Я мог бы предложить рыцарю Монтшварцу взять вас в свой отряд.

Оба наших раскаявшихся арбалетчика понурив головы стояли перед бароном.

- Но делать этого не стану. Во-первых, вы ещё не исполнили до конца наложенные на вас епитимьи. Подземный ход выкопан не на положенную ему длину, Кодекс переписан, но иллюминирован не полностью.

Барон уселся в кресло.

- Но главное не это. Вот скажите: что вы оба думаете об этом… войске?

Первым высказался чучельник:

- Это, скорее, не войско, не дружина, а несколько отрядов, и единого плана у них нет.

- Хорошо, а ты, Боб, что скажешь?

- Ваша милость… рыцарь Монтшварц невзлюбил Его светлость герцога… Ещё с того самого турнира надо полагать. Это неправильно. А герцог вообще – презирает Монтшварца, и его людям передалось это отношение…

- Ступайте, вы всё сами понимаете. И есть вещи, судачить о которых у меня язык не повернётся.

Когда Боб с чучельником вышли, барон обратился к сыну:

- Это – не войско. Тот план, который мне изложил герцог, никуда не годится. Потому что он понятия не имеет: что собою представляет враг. Как враг будет действовать? А для того, чтобы одержать победу, нужно именно это. Пока мы не поймём: что за сила нам противостоит, – не будет никакого толка.

Барон ходил по комнате, то подходя к бойнице и вглядываясь на удаляющийся в направлении леса отряд Вертшильда, то возвращаясь к окну и выглядывая на шатёр Альбарено и его людей, только лишь готовящихся к походу.

- Вот скажи мне: зачем? Зачем он разделил силы? К чему высылать вперёд отряд Вертшильда, чтобы тот подыскал место для лагеря? Что он выиграет за эти несколько часов? Что, разве его воины не так сильно утомятся, как воины, которые отыщут ручей или реку или что-то ещё, подходящее для того, чтобы разбить лагерь? Это какая-то глупость и чванство!

- Да, отец. Чтобы добиться победы нужно собрать как можно больше сведений. О Лесе и о его защитниках. А уже потом думать о том: как одержать победу. То, что сказано о плане похода, я тоже знаю. Монтшварц мне также кое-что рассказал.

И хотя барон присутствовал на совещании в шатре герцога, и был посвящён в детали плана, ему было интересно: что скажет сын. Ведь сын излагал точку зрения Монтшварца, который всё время совещания помалкивал.

Герцог, когда держал свою речь перед рыцарями, десницу свою держал на кодексе «Стратегикона древних Императоров», словно на Писании во время присяги в Суде. Он и вправду свято верил в то, что если всё исполнить в строгом соответствии с древним воинским Уставом, то победа над неприятелем, наверняка не знакомым с передовой военной мыслью, просто обеспечена.

План был таков.

Люди Вертшильда подыскивают удобное место для лагеря – так, чтобы был под рукой источник питьевой воды, достаточный, для обеспечения как людей, так и коней. Обустраивается лагерь. Вокруг выставляются пикеты, которые должны будут следить за приближающимися силами неприятеля и заблаговременно оповещать об этом приближении самого герцога, который будет лично следить за тем, чтобы отряд был в состоянии действовать по тревоге чётко и слаженно.

- Всё это было бы хорошо, если бы рыцарям противостояло войско других рыцарей, – передавал барону слова Монтшварца его сын. – Или войско сарацинов. Или отряды бунтовщиков. Которые могут нападать любым из известных рыцарям способом: хоть конной «лавой», хоть правильным строем, хоть изматывающими нападениями лучников. Но тут-то рыцарям противостоят неведомые силы.

Невесёлый разговор с сыном барон завершил такими словами:

- Они не победят. Но если кто-то из них и выживет к завтрашнему утру, то мы пополним сведения о защитниках Леса… Впрочем, это не так уж и мало.

Новые сведения, полученные в стычке

Так и произошло.

Герцог Альбарено оставил свой роскошный шатёр и значительную часть обоза во временном лагере у форта. В том лагере, в который ему, увы, не суждено будет уже вернуться.

В отличие от прочих рыцарей, составивших эту своего рода лигу, герцог обставил выдвижение своего отряда в поход с приличествующей помпой. Музыканты были великолепны, флаг сиял белизной полотнища и блистал полосками золота.

Позже барон понял, что в этом ежеминутном пафосе было не столько тщеславие герцога, – точнее, вовсе не тщеславие, – но специфическое восприятие жизни – как мига, который по воле Провидения может стать последним, а потому нет ничего, что могло бы в этом смысле восприниматься как что-то третьестепенное и маловажное.

Отряд герцога углубился в лес, а вскоре туда отправился и небольшой отряд Монтшварца. И вот уже лесная чаща скрыла их от глаз барона и его воинов, которые, собравшись на площадке наблюдательной башни, не сводили глаз с отправившихся в неизвестность братьев по оружию.

***

Монтшварц с товарищами подъехал к большому дереву, у которого едва заметная тропка как будто раздваивалась. Из-за дерева выехал воин герцога и передал рыцарю, что тому необходимо именно в этом месте устроить засаду, дабы прикрыть лагерь от возможного нападения противника с тыла.

«Какой тыл!?» – в очередной раз саркастически реагировал Монтшварц на эти – как ему казалось – «игры в стратегию», которыми занимал своё сознание герцог. Донимая правильной стратегией тех, кому суждено было становиться его подчинёнными.

Рыцарь отправился вместе с воином герцога в лагерь, а своим воинам велел хорошенько осмотреться, поискать ручей и так далее. Впрочем, спутники Монтшварца были людьми достаточно бывалыми, чтобы им следовало объяснять прописные истины.

Спустя три часа рыцарь вернулся и позвал своих воинов.

- Лагерь герцога от нас на расстоянии звука сигнала горна. Однако, я полагаю, что мы вряд ли сможем быть полезными в его стратегии. Если бы мы сражались с войском других рыцарей, или ордой азиатов, скачущих на своих коротконогих лохматых конях, то мы, несомненно, услышав топот, заранее могли бы дать сигнал. Но тут? Тут, где противник может внезапно наброситься, что толку будет от нашего сигнала. А если мы услышим сигнал головного отряда, то всё равно, каким бы галопом мы ни скакали на зов… Всё одно… будет поздно.

Но чтобы воины не решили, будто рыцарь в смятении, Монтшварц, кашлянув, закончил достаточно решительно:

- Однако, несмотря на столь спорную стратегию, мы свой долг исполним.

Напоив коней, всех их привязали к дереву, стоящему неподалёку от того гиганта, который отмечал распутье. Воины решили устроить наблюдательный пункт на ветвях дерева.

Рыцарь снял с себя панцирь и при помощи жердей соорудил нечто вроде чучела. Это чучело пристроили к дереву, которое было хорошо видно с того места, которое стало наблюдательным пунктом. При помощи ремней подтянули щит и тесёмками привязали копьё к «руке» этого «воина». «Воин» выглядел достаточно правдоподобно, ведь Монтшварц прикрепил к его поясу свой меч в ножнах, справедливо полагая, что лазать по дереву с мечом будет не с руки. Из вооружения он оставил лук и колчан со стрелами, кинжал, а также топорик. Удобно расположившись на ветвях, Монтшварц укутался в двойной плащ-аболлу, который воины могли использовать в походе как в качестве материала для палатки, так и в качестве одеяла, укутавшись в которое, можно было вполне сносно переносить предутренний холод осенней ночи.

Воины из его отряда сняли с себя лишние элементы боевого облачения и соорудили ещё пару чучел, как бы «сидящих» подле «главного рыцаря», прислонённого к стволу дерева, которое вместе с раскидистым дубом и клёном, к которому были привязаны кони, как бы составлял вершины треугольника со стороной тридцать шагов. Сами же люди расположились на других ветках того же дерева, чтобы держать круговой обзор. Один из них, коротышка по прозвищу Инфант, вооружён был настоящим древним но будто свежевыкованным римским гладиусом. Тут, в лесу, да ещё и на ветвях, именно гладиус был, пожалуй, наиболее удобным оружием. Свой арбалет Инфант заранее взвёл и аккуратно прикрутил ремешком к ветке. Монтшварц поворчал, что Инфант угробит плечи арбалета, но сам-то он понимал, что в случае чего стрелять нужно будет молниеносно, взводить будет и некогда, и неудобно.

- А чтоб арбалет не портился, нужно его, Ваша милость, дома держать. Желательно в чехле. Чтобы холод и сырость не портили древо. Дома. В чехле. А в поход лучше не брать. Чтоб не сломать такую дорогостоящую вещицу!

И сам рассмеялся, справедливо решив, что его шутка невероятно остроумна...

Всё стихло, и воины, укутанные двойными плащами, задремали. Впрочем, сон их был чуток.

Перед рассветом, в самый тёмный час, называемый суеверными воинами «часом Быка», Монтшварц проснулся окончательно. Сотворив Иисусову молитву, он вспомнил, что о самом тёмном часе повествуют не только суеверные сказания о колдунах, но и люди вполне трезвомыслящие и благочестивые. И он вспомнил фразу из «Летописи о паломничестве на Святую Землю», где была такая фраза: «Так, поскольку самый томительный час всегда перед рассветом, Бог посещает тех слуг Своих, которые испытывают сильнейшие скорби, дабы Он быстро улучшил их положение»…

Послышались шорохи. Монтшварц тихонечко дёрнул за шнур, который был прикреплён к плащу Инфанта. Тот сделал знак, показывающий, что он уже не спит, весь внимание. Инфант так же аккуратно разбудил долговязого Пилястра. А оруженосец Астад уже и сам не спал.

Раздался стук и какие-то шлепки.

Астад сделал жест, призывающий смотреть на чучел.

И тут все увидели, как по «стражникам», примостившимся у дерева, что-то ползает. Мелькнула тень, затем ещё две тени. С соседнего дерева спрыгнуло какое-то существо в белых перьях, которое держало в своих лапах дубинку, которой оно со всего размаху ударило по той руке чучела рыцаря, к которой было привязано копьё. Тот час же перед «сидящими воинами» как будто из-под земли выскочило ещё существо, напоминавшее неуклюжую рептилию, в лапах которой тоже была палица с зубьями. Существо ударило одного из «сидящих» чучел по тому месту, где должно было располагаться лицо…

Раздался приглушённый звук бьющегося глиняного кувшина, обмотанного платком…

Прежде, чем наброситься на нападавших, наши воины выпустили стрелы по «тени в белых перьях», ибо та была прекрасной мишенью. Монтшварц спрыгнул с ветки и ударил «пернатого» топором по голове. Но ни этот удар, ни две стрелы, уже торчавшие у «пернатого» из туловища, похоже, не оказывали на него никакого умертвляющего воздействия.

После долгого пребывания на ветвях, да ещё и продрогнув от предутренней сырости, Монтшварц двигался в первые мгновения схватки несколько «деревянно». И это позволило противнику реализовать своё преимущество в ловкости.

«Пернатый» ударил рыцаря и угодил ему по левому плечу. Однако рыцарь, ещё не ощутивший всей меры боли, нанёс противнику удар по шее, который, на этот раз, оказался смертельным.

Вдали послышались сигналы тревоги.