Наша конференция посвящена величайшей святыне русского мира – Животворящему Годеновскому Кресту, его мощному и таинственному явлению и бытию в русской истории. 1423 год, время чудесного перенесения этого дивного образа «с греческой стороны» в дебри и блата «северной Фиваиды» к простосердечным пастухам-тайнозрителям, подобно Рождеству Христову знаменует рождение новой эпохи – начала строительства Нового Ковчега, призванного хранить неповреждённой святыню православной веры. К этому времени уже был заложен мощный фундамент – совершили свои великие деяния крестители Русской Земли – равноапостольная великая княгиня Ольга, которая, как новая Ревекка, возлюбила более младшего, нежели старшего; равноапостольный великий князь Владимир, подобный новому Иакову, со своими благословлёнными двенадцатью сыновьями… Совершил свои духовные подвиги и великий преподобный Сергий, разлетелись по лицу всей русской земли «птенцы гнезда Сергиева», состоялся грандиозный расцвет и распространение идеалов монашеской жизни в недавно крещённом народе…

Нас интересует 1423 год как историческая отметка таинственного тектонического сдвига, таинственной передачи миссии Удерживающего от дряхлеющей Империи, взлелеянной ещё Великим Константином, к только зарождающемуся Новому Чуду – будущему Русскому Царству. Весь славянский мир находился тогда в теснейшем общении и взаимном влиянии, идея Третьего Рима витала и в иных славянских царствах, но Таинственный Промысл Божий судил именно Русской Земле принять эту историческую ношу…

Чтобы лучше понять духовное напряжение этой переходной эпохи, обратимся к иконописной традиции, ведь икона – окно в мир горний, является слепком, печатью или даже свидетелем духа своего времени. Неоднократно историки иконописания отмечали, что чем более духовно содержательна эпоха, чем более сильна молитва пастырей и всего народа, тем богаче становится иконописный канон, глубже и содержательней становится символический язык иконы.

И вот мы видим, как в эпоху Палеологовского культурного и духовного расцвета, в период взлёта и стремительного распространения исихастского богословия вплоть до святителя Григория Паламы (XIII-XIV в.в.) появляется особая традиция символического изображения Спасителя с ангельскими крылами.

Ангел Великого Совета, Охрид, Македония, конец 13 века

Что это? Неужели это возврат к арианству с его идеей посредничества тварного Сына Божия между Богом и людьми? Конечно, нет, нам неизвестно ни одного исторического свидетельства о рецидивах арианства в эту эпоху. К тому времени уже детально разработана христология в борьбе с несторианами и монофизитами, а затем и с монофелитами.

Вспомним, что 1204 год, год захвата и хищнического разграбления святынь Константинополя латинянами воспринимается событием апокалиптического порядка. Через некоторое время образуются микроскопические империи-преемницы: Никейская, Трапезундская, Солунская, не считая, собственно, Латинской в Константинополе… В конце концов никейский император Михаил Палеолог побеждает своих соперников, возвращает Константинополь и на фоне восстановления порушенной жизни происходит удивительный культурный и духовный расцвет, названный впоследствии палеологовским.

Надо сказать, что это было сложное и противоречивое явление: с одной стороны, систематизируются и усвояются святоотеческие труды и опыт древних подвижников, с другой, – контакты с латинским миром приводят к складыванию гуманизма уже на византийском культурном и церковном фундаменте. И в середине 14 века именно с гуманизмом как сложившейся общественной силой будет не на жизнь, а на смерть мужественно бороться святитель Григорий Палама. Чем же было так опасно это течение и почему надо было с ним решительно бороться? Фактически, гуманизм, центрируясь на бытии человеческой личности, исходя из этого, выводил и богословские постулаты, неявно проводил позицию филиокве, рассекая богословие Пресвятой Троицы на непознаваемость божества Отца и чувственно постигаемую личность Сына. А в начале 15 века Плифон в своём трактате «Законы» уже создаёт стройную антихристианскую систему философских воззрений, которая получит распространение и поддержку в угасающей империи…

И вот иконописный канон, конечно же, не стоял в стороне от этой идейной борьбы. Сторонникам чистоты Православного учения, последователям великих подвижников и богословов святителя Григория Богослова, преподобных Исаака Сирина, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и всей последующей традиции исихазма важно было разработать иконописные средства, чтобы явить божество Христа, сделать видимым Его Нетварные Божественные энергии – силы.

На иконе «Ангел Великого Совета» мы видим, казалось бы, традиционную композицию, известную ещё с 5 века как «Спас во славе». Четыре ангела несут по воздуху Спасителя, окружённого сферами Божественной Славы. Но, в отличие от традиционного изображения статично восседающего на небесном престоле Превечного Бога мы видим гораздо более динамичную фигуру стоящего, или даже парящего Христа-Ангела. На руках и ногах Спасителя мы видим «язвы гвоздиныя», в руке Он держит Крест – оружие Жертвы и знамя Спасения, правая рука поднята в императорском жесте триумфатора. Мы видим юного Царя-Победителя, Царского Сына, посланного от Отца-Вседержителя к людям благовествовать и открыть Крестом путь в Царство Небесное: Придите, примите Царство, уготованное вам от сложения мира… Здесь же присутствует и евхаристический контекст: «яко да Царя всех подымем ангельскима дориносима чинми».

Если мы проследим зарождение и развитие этой традиции, мы увидим, что ангелоподобное изображение Христа с крылами появляется сначала в книжной миниатюре, как иллюстрация богодухновенных творений святителя Григория Богослова, а именно, – 45-го Слова на Пасху, которое легло в основу хорошо нам всем известного пасхального канона Иоанна Дамаскина.

Конечно, церковные искусствоведы связывают появление этого образа с литературными цитатами из пророков Исайи и Аввакума, но богословская мысль только отталкивается от ветхозаветного пророческого образа, чтобы создать образы новозаветные, образы пасхальной радостной мистики спасения и обожения, сотворения нового человека во Христе.

Можно смело утверждать, что многочисленные образы Крылатого Спасителя являются плодом соборного мистического опыта Церкви, иконографическим выражением традиции исихазма, традиции молитвенного максимализма, традиции духовной жажды реального богообщения посредством озарения Нетварным Светом божественных энергий, традиции «стяжания Духа Святаго». И эта традиция бескомпромиссно боролась с ползучим эволюционирующим гуманизмом, который упрямо утверждал языческое начало «человек есть мера всех вещей», отрицал мистический опыт, подменяя его научным рационализмом и морализаторством.

Мы видим, что образы Спасителя с крылами распространяются как на Афоне, где бережно сохранялась практика умного делания, так и по всему славянскому миру, приходят и утверждаются на Руси. Крыла выражают динамический аспект служения Спасителя: «Аз от Бога изыдох и приидох, и о Себе не приидох, но Той Мя посла» (Ин. 7:28). С такой надписью на свитке греческое руководство по иконописи 18 века предписывает изображать образ Ангела Великого Совета.

С другой стороны, крыла знаменуют умную молниевидность, энергийную наполненность образа Христа, Его способность и силу благодатно воцариться в очищенном и богопросвещённом сердце подвижника по слову Спасителя: «Аз и Отец к нему приидема, и обитель у него сотворима» (Ин. 14:23).

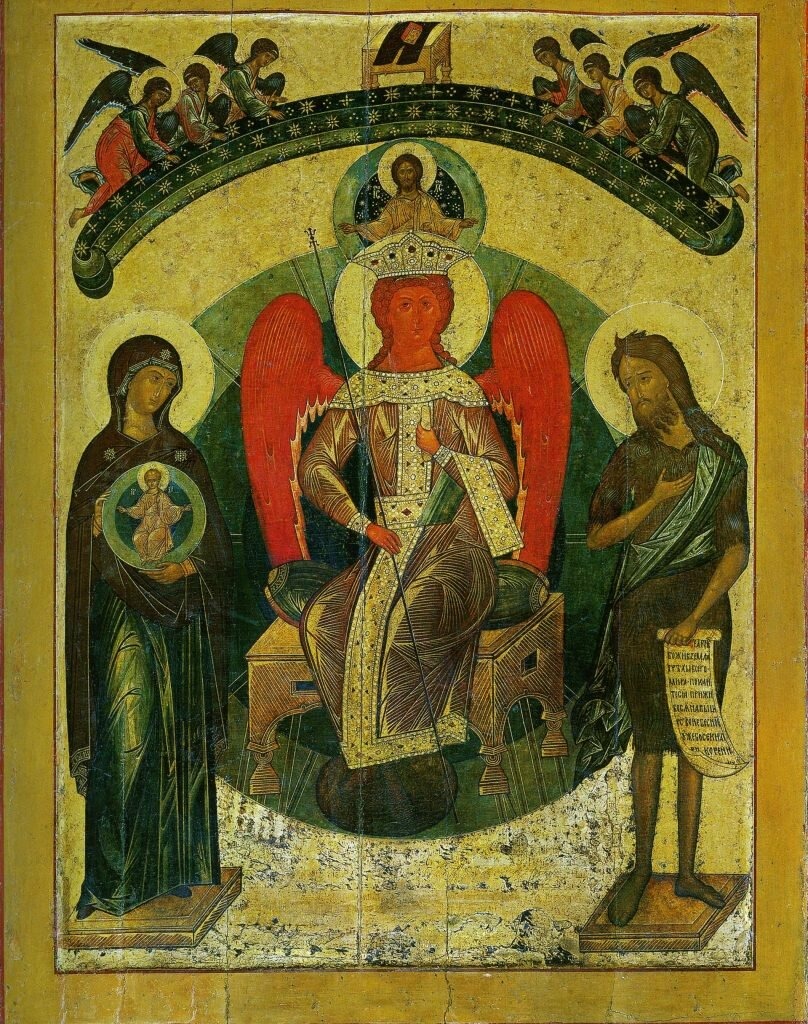

Поразительно, что образ Спасителя с крылами сам является чрезвычайно динамичным: в одно и то же время с Ангелом Великого Совета распространяется и образ Спаса–Премудрости с крылами.

Охрид, Македония, кон.13 в.

Церковный искусствовед Гукова отмечает: «Новым этапом в художественном осмыслении образа Премудрости Божией стал 14 век, когда в лоне Православной церкви разгорелась исихастская полемика. Тема Премудрости оказалась одной из самых актуальных в спорах исихастов с их оппонентами». Впоследствии этот образ разовьётся на Руси в более сложную иконографию Багряноликого Крылатого Ангела в царском облачении, восседающего на престоле.

Великий Новгород, кон.15 в.

А чуть позже появляется таинственный и величественный образ Спас Благое Молчание.

Успенский собор Московского Кремля, кон. 15 в., алтарная преграда над входом в жертвенник; начальная русская иконография пока без крыл, но скоро они появляются

Этот образ является самым лаконичным, но в то же время и самым духовно насыщенным, несёт в себе колоссальную смысловую нагрузку, порой парадоксальную и антиномичную. Он выражает состояние надмирного мира, покоя и тишины, несёт идеал исихии – священнобезмолвия, но в то же время раскрывает и образ Совершенной Жертвы: «Сам Себе предаяше за мирский живот» (анафора литургии Иоанна Златоуста), «даде Себе измену смерти, в нейже держими бехом, продани под грехом; и сошед крестом во ад, да исполнит Собою вся, разреши болезни смертныя» (анафора литургии Василия Великого). Глубоко символичен тот факт, что образ Спас Благое Молчание, как пишет искусствовед Гукова, «в изобразительном искусстве Греции, Афона и Балкан … встречается не позднее 15 века». То есть этот образ рождается как предчувствие приближающейся катастрофы, он приходит для того, чтобы оплакать грядущее падение тысячелетнего православного царства Великого Константина, и затем переходит на север, чтобы благословить и сохранить новое нарождающееся царство Святой Руси.

К сожалению, нам не удалось найти изображения этого периода, возможно, что они не сохранились, самое раннее из доступных нам, как ни удивительно, – образ из Успенского Собора Московского Кремля, который призван свидетельствовать будущим русским царям о жертвенном характере служения Царя царей. Образ, как пишет искусствовед Гукова, «сочетает черты и Ангела Великого Совета, и воплотившегося Слова Премудрости Божией, и жертвенного Агнца – со всеми соответствующими коннотациями». «Он изъязвлен был за грехи наши… и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы… и Господь возложил на Него грехи всех нас… Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:5-7).

храм Иоанна Предтечи в Ярославле, 17 век

Следующий слайд является чрезвычайно ценным историческим свидетельством: в проёмах над окнами изображены три родственных образа, – Ангел Великого Совета, Спас Благое Молчание и Великий Архиерей. Эти образы композиционно выступают целостным триптихом и являют исихастское учение о тройственном служении Христа: Царя, Жертвы и Священника. Это учение апеллирует к пророческим дарам волхвов Богомладенцу: золото, ливан и смирна, и учит о том, что Крестная Жертва Христа – есть Царская Жертва, а, соответственно, совершенная жертвенность, «жертва всесожжения» – суть и основа царского служения помазанника пред Богом своему народу.

икона из храма Ильм Пророка в Ярославле,17в.

церковь Иоанна Богослова, Ростов Великий,17 в.

Макарьевский Желтоводский монастырь, 17 в.

Мы видим красноликие образы Спаса Благое Молчание, в этом проявляется их родственность образу Спас Премудрость.

Церковь Воскресения Христова, Ростов Великий, 17 в.

Особенно интересно, что образ Спас Благое Молчание часто располагают над Распятием, этот образ усиливает и раскрывает духовный смысл Крестной Жертвы.

Ну и конечно, мы не можем не обратиться к всемирной святыне – иконе Живоначальная Троица кисти Андрея Рублёва, которая писалась в судьбоносный для Руси период начала 15 века (есть расчёты, из которых следует, что икона была написана в тот же год, когда переносится на русскую землю Годеновский Крест).

Животворящая Троица, Андрей Рублёв, 1423(?)

Икона эта совершенно новаторская, исследователи установили, что преподобный Андрей не наносил прориси, сразу начал работать кистью, и эта поразительно совершенная и лаконичная композиция постепенно рождается в процессе творческого молитвенного поиска. Видится более уместным возводить эту икону не столько к традиции написания чина «Святая Троица, гостеприимство Авраама» (хотя исихастская полемика рождает и новый творческий всплеск в этой иконографии, и мы видим, что преподобный Андрей великолепно владел этим контекстом, но это уже отдельная тема), а ко всему вышеизложенному контексту исихастских споров, к традиции тончайшего смыслового посыла только сложившихся образов Христа-Ангела.

Мы видим, что икона Рублёва акцентировано христоцентрична: центральная фигура крупнее, легко узнаваемы по цвету Христов хитон и гиматий, мощный благословляющий жест десницы и уверенный взгляд на первую слева фигуру ангела «со властью». Различия фигур предельно сглажены, однако преподобный Андрей изобретает поразительный по своей элегантности приём иконографической подписи рядом с ангельскими нимбами: палата Авраамова преображается у него в Домостроительство Отца, дуб Мамврийский – в Древо Креста, ландшафт горной пустыни – в горний символ Духа. И сам уже этот приём показывает, что преподобный Андрей находится в этом глубочайшем контексте энергийного символизма исихастов. Ведь этими обозначениями он намечает, делает доступным молитвенному созерцанию особые служения, силы и благословения Божественных Лиц Пресвятой Троицы! А это как раз то, к чему стремились композиции Христа-Ангела!

Следующий, самый центральный аспект иконы – сосредоточенность Божественных Лиц – участников Превечного Совета на Крестной Жертве. Это – главный смысловой нерв всей композиции. Мы видим царственное положение Христа и одновременно – Его Жертву, в которой сердечно участвуют не только Отец и Дух, но и все молитвенно созерцающие это великое Божественное Откровение. Икона Живоначальной Троицы стала, таким образом, подлинно русской, но в то же время всемирной по своему значению и несравнимой глубине Христофанией. Она вобрала в себя все тончайшие смыслы, которые искали греческие исихастские чины Крылатого Спаса и выразила их целостно, удивительно просто и высочайшим языком изобразительной поэзии.

Это – трудный для уразумения момент. Икона вводит созерцателя во святая святых – сакральное и сокровенное пространство тайны внутритроичных отношений, и это пространство жертвенной любви. И только истинно царственное достоинство источает из себя этот род любви. На иконе предстаёт Царь царей – Жертва Всесожжения. И, конечно, Он служит первообразом и началом жизни, подаёт пример всем тем, кто желает следовать за Ним. Христово стадо словесных овец – жертвенное стадо. Хотя Царь Давид пишет «всесожжения не благоволиши», это так, Христос Сам напитывает Своих овец Своею Плотию и Кровию. Но тот, кто сподобится причаститься царственного достоинства Христа, получает благодать принести себя в вольную жертву.

Так, собственно, издревле и осмыслялся преподобнический путь, как вольное мученичество. «Вы есть род избранный, взятые в удел, царственное священство», – напоминает Апостол. И дело не в том, кто главнее, царь или патриарх, как у нас начали разбираться с 17 века, а в том, что каждый христианин призывается Богом участвовать в Царской Жертве Христовой как царь, священник и жертва по образу Христову. Это откровение – плод молитвенного подвига преподобного Сергия, стало сердцем, духовным сокровищем Святой Руси. Преподобный Сергий по достоинству именуется Собирателем Русской Земли, но это собирание не только по горизонтали, да, он мирил враждующих князей, но более сокровенное собирание происходило по вертикали: от верху до низу русское общество воспитывалось в этом идеале царской жертвенной любви, временами уходило от этого идеала, но наш святой царь-мученик Николай Александрович явил этот идеал с особой и беспримерной силой.

Подытоживая, хочется сказать, что грандиозная тысячелетняя традиция священнобезмолвия накануне заката православной империи Великого Константина рождает мощный иконографический язык, с помощью которого эта традиция распространяется и перенимается в славянских странах, а на Руси приобретает новый взлёт и совершенное воплощение в образах русских молитвенников иконописцев, особенно же в иконе Живоначальная Троица, Похвала Преподобному Сергию Андрея Рублёва. Многочисленны в русских храмах и образы Спаса Благое Молчание.

Однако, после Смутного Времени, после смены царской династии и последующей бурной церковной реформы произошёл негласный переворот: по европейскому образцу олигархическая верхушка постепенно берёт верх над монархом, на Русскую Землю хлынуло торгово-стяжательское мирочувствие, а вместе с ним и гуманистически-саддукейское прозападное христианство, негласно проводящее богословские идеи филиокве: непознаваемость Бога Отца и чувственно-рассудочное, моралистическое восприятие Бога Сына. Поразительно, как реагирует икона – Спас Благое Молчание уходит к старообрядцам. Власти предержащие ради установления нового порядка пожелали устроить апокалипсис в отдельно взятой стране для отдельной категории граждан, и эта икона им сильно тогда пригодилась…

Тем не менее, Господь и в это тяжкое воздвиг многочисленные светильники Себе: богомысленный Паисий, огнекрылый Серафим, Оптинские и Глинские старцы, подвижники-делатели Иисусовой молитвы богоборного 20 века, – вот кто сохранял Святую Русь в пространной горнице своего умнодеятельного сердца.

И все попытки сначала обновленчества, которое обильно повылазило после революции, а затем и в перестройку, модернизма и экуменизма, всё это есть ни что иное, как всё тот же гуманистический позыв «выйти на улицу», «стать ближе к людям», руководствуясь «общечеловеческими ценностями», «неотъемлемыми правами и свободами человеческой личности»…

Невьянская икона, 19 в.

Теперь, когда святые старцы, которые вели за собою бесчисленное христово стадо, отошли ко Господу, мы оказываемся накануне какого-то нового, неведомого периода церковной жизни. Думается, приходит время возвращения образа, точнее сказать, нашего обращения к забытому образу. А ныне Ангел Великого Совета, Спас Благое Молчание с кроткой надеждой взирает на наш корабль истории, в какую сторону он качнётся на этот раз, каким ветром наполнятся его паруса, куда то он ещё поплывёт… Он ждёт от нас премудрости и разумения, верности идеалам Святой Руси – тому бесценному сокровищу, той драгоценной жемчужине, которую нашёл и обрёл «Великий Купец» уже в 15 веке…

Иерей Евгений Ефремов, клирик Переславского Никольского женского монастыря

Анна Анатольевна Ефремова, преподаватель факультета церковных художеств ПСТГУ

.jpg)

.jpg)