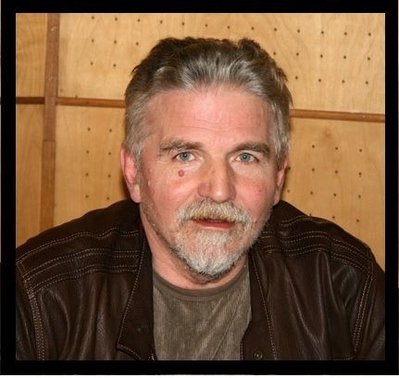

14 ноября исполняется 9 дней со дня смерти Николая Ивановича ДОРОШЕНКО, известного прозаика, публициста, редактора-патриота. Об одном из его рассказов предлагаем эссе-размышление поэта Николая Коновского.

Эссе-размышление над рассказом Николая Дорошенко

Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.

Мф. 18:3

Вначале – о творческом багаже Николая Дорошенко, русского писателя, родившегося в селе Сухиновка Курской области: он известен читателям как автор книг прозы «Тысячу километров до Москвы», «Хозяин неизвестного музея», «Видения о Липенском луге», «Ушедшие», «Дерево возле дома» и других.

Почему я взял для рассмотрения рассказ Николая Дорошенко «Богословие в моем детстве» (журнал «День литературы», 2019, № 3)? Да потому что в нем как в капле воды отразилась творческая манера автора, особенности его стиля, вектор его духовных исканий и обретений.

Говорят, что стиль – это человек, а Николай Дорошенко – человек многодумный и несуетный. Такова и его проза.

Сложно вести разговор о заявленном богословии ни в коей мере не являясь богословом, но тут мне на помощь придут святые Отцы Церкви и современные богословы, например профессор Алексей Осипов, говорящий об «обращении» как о попытке уподобления детям в их нравственной чистоте, отсутствии лукавства, гордости, зависти – всего, что так свойственно взрослым людям.

Николаю Дорошенко в своем произведении ничего выдумывать не надо было, оно встает из глубины памяти и из глубины души как мгновенный отблеск рая, о насельниках коего, детях, когда-то сказал преподобный Иустин (Попович), а именно то, что дети – это Царство Божие на земле, и если бы нас вели дети, то мы давно уже пришли в Царствие Божие, но не дается нам Царствие Божие, пока нас ведут книжники и буквоеды.

Иван Шмелев, автор изумительного «Лета Господня», мистически близкий, думается, Николаю Дорошенко, о своем романе сказал, что он им показывает лицо святой Руси, которую носит в своем сердце...

Николай Дорошенко – прозаик с очень тонким поэтическим мировидением, со своей, свойственной только ему глубинной, отрадно-печальной тональностью.

И это неудивительно.

Потрудившись, в Сети, в доступных для всех архивах, я нашел его такое раннее стихотворение:

Все было так: привычно и светло

в тазу ждала согретая вода;

прозрачно пузырился над столом

мой первый крик;

блестели провода;

кружились ласточки,

и на короткий миг

на малую мою ладонь

садилась вдруг одна из них.

А вечером в печи пылал огонь

и надо мною наклонялась мать.

Я слушал только сказки.

Мне

была дана способность понимать

все то, что не случалось на земле.

«Способность понимать все то, что не случалось на земле» – такого взгляда в запредельное мне ни у одного поэта ранее встречать не доводилось.

Наверное, подобной способностью наделены лишь редкие избранные Божии.

Пушкин как-то сказал, что «года к суровой прозе клонят, года шалунью рифму гонят», а также: «и сам, покорный общему закону, переменился я».

И, тоже покорный общему закону, оставивший молодым и не очень молодым шалунью рифму, переменился Николай Дорошенко – его творчество при всей его лирической пронзительности обрело черты душевного умиротворения и мудрости, что можно было бы выразить словами многострадального Иоанна Златоуста: слава Богу за все...

Вот как автор описывает запавшую в его память одну из картин детства:

«И еще хорошо я помню небо – высокое, белесое, словно бы снегом припорошенное, и в небе – похожее на подмерзшую проталину солнце, и ощущение вот этой нашей муравьиной жизни среди бесконечных снежных холмов и равнин».

Прочел я эти простые, казалось бы, строки, и на меня повеяло чем-то бесконечно эпическим, духом русских просторов, духом русских былин, ледяным морозом, выжигающим всякую скверну из растительного мира и из душ человеческих.

Как верно описывает психологическое состояние ребенка, столкнувшегося или, вернее, прикоснувшегося к чему-то таинственному и неведомому, автор:

«В иные дни в дымчатом воздухе, помимо наших голосов, вдруг становился различимым ровный и могучий звук. Мы знали, что это где-то за окоемом проходит поезд. И обмирали. И в сердце у меня становилось нестерпимо холодно то ли от восторга, то ли от жути, когда вслушивался в эту далекую, в эту какую-то иную, громадно и тайно проплывающую мимо нас жизнь».

Надо сказать, что и острая писательская зоркость является одной из самых сильных и отличительных черт прозаика Николая Дорошенко. «А вместе с ранними сумерками, сначала сочными и лиловыми, а потом и мертвенно-серыми, вдруг к нам со всех сторон подкрадывалась такая оглушительная тишина, что мы сначала сбивались в недвижные стайки, а потом и призрачно устремлялись каждый в свою норушку» – ну чем не роевая, пока еще детская, толстовская жизнь, покрытая единым сказочным мироощущением!

Как это по подспудному ощущению внезапной пронзительной утраты похоже на строки Валерия Брюсова из стихотворения «Мир»:

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,

Как сон непонятый и прерванный, как бред...

Я берегу его – единое наследство

Мной пережитых и забытых лет...

Я помню формы, звуки, запах... О! и запах!

.......................................................................

Я помню этот мир. И сам я в этом мире

Когда-то был как свой, сливался с ним в одно.

Надо сказать, что не только в творчестве Брюсова, но и у того же Николая Дорошенко не только зрительная память, но и память запахов (а это трудно, почти невозможно описать) играет свою, может, важнейшую роль, как что-то глубинное, мистически необъяснимое.

«А уже зимою отец, весь сияя, однажды воскресным утром после завтрака внес в дом шапку не-обыкновенно золотых и пахнущих так, что даже голова у меня закружилась, яблок» – так автор описывает начало плодоношения выменянной когда-то отцом на базаре за «полкило свежатины» поздней яблоньки.

О той же радости причастия к плодам и полноте земного изобилия упоминаемый уже нами Иван Шмелев в «Лете Господнем» пишет так:

«Ласковый, тихий свет от него в душе – доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листики.

Ясный, голубоватый день, не жарко, август...

Блестят и яблони – глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем».

Окружающий мир и людей маленькие его насельники – Ваня у Шмелева и Коля у Дорошенко – воспринимают с детской чистотой и наивностью; фантазия у них неотделима от реальности; наш великий поэт, в детстве любивший сказки своей няни, позже напишет о впечатлении, на него произведенном сказками:

От ужаса не шелохнусь, бывало,

Едва дыша, прижмусь под одеяло,

Не чувствуя ни ног, ни головы...

Не зря ведь говорят, что ребенок, по своей природе не знающий зла, не будет видеть зла и вокруг, в мире и людях, населяющих этот мир.

Возвращаясь к давним запахам ушедшего мира, было бы неверно не поделиться с читателем (такое богатство!) и стихами о власти непреходящих запахов детства другого поэта, нашего почти современника:

Какие-то запахи детства стоят

И не выдыхаются.

Медленный яд

Уклада,

Уюта,

Устоя.

Я знаю – все это пустое,

Все это пропало,

Распалось навзрыд,

А запах не выдохся, запах стоит...

Святые отцы очень часто называют природу или мир книгою, самим Господом написанною, всегда открытою для всех, желающих научиться добру. И чуткое детское сердце Коли внимало голосу и науке природы и мироздания, заключенного пока в четырех стенах небогатого деревенского дома:

«Ночь вкрадчиво глядела на меня сквозь проталинки в окнах, мирно посапывала ветерком в дымоходе, прикрытом вьюшкою».

Далее идет описание космоса деревенской избы и составляющей ее быта:

«Наконец наступал тот миг, когда я незаметно для самого себя словно бы растворялся без остатка в нашей маленькой черной комнатке с ее чугунами, крынками, ведрами, вместе с ее столом, накрытым облупившейся на углах клеенкой, вместе с ее отполированными до воскового глянца скамьями, вместе с продолжающими свой неспешный разговор родителями – то есть я, затихнув, глядел и глядел то на мерклый огонек керосиновой лампы, то на раскатанный по полу лук, то на окошки, и когда огонек в лампе вздрагивал, я тоже вздрагивал вместе с ним... я на краткий миг пробуждался от своего сладкого обморока, и... мать восхищенно выпевала свое обычное: «Да вот же оно, наше пташеняточко, со своего гнездочка на нас глядит!..»

Процитированный мною отрывок – чем не вселенная дающей жизнь всему миру русской избы, с любовью и доскональным знанием воспетая Николаем Клюевым, Николаем Тряпкиным, Василием Беловым?..

Через все повествование у Николая Дорошенко неизменно проходят, то рельефно подступая, то мягко отступая в глубь бытия и повествования, образы матери и отца, как два несущих маленького человека крыла, как неразделимые на дальнейшем каменистом пути труд и молитва.

С такой любовью к матери, как Коля у Дорошенко, наверное, относился лишь другой автобиографический герой – аксаковский Сережа из произведения «Детские годы Багрова-внука».

Отталкиваясь от мысли святых отцов, что Бог может явить себя как в блеске грозы и молний, так и в дуновении тишайшего ветерка, можно сказать, что богословие Коле преподавалось строгостью и требовательностью в жизни отца и всемилосердным прощением матери, хотя семья была не чужда и книжного научения. Особым уважением в семье пользовалась Библия.

«Отец... сам доставал из сундука толстенную Библию, водружал себе на нос огромные, в темной оправе очки и усаживался под лампу рядом с матерью, чтобы приступить к чтению».

Ребенок запоминает, может, не столько сами библейские события, сколько манеру чтения отца и его лицо во время чтения:

«Читал он вслух и по складам. И, одолевши несколько слов, повторял их затем более внятно, а голос у него был гулким, как из колодца, и подбородок его при чтении иногда почему-то продолжал дрожать».

Вспоминая войну, один поэт-фронтовик сказал, что «это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось». Все прочитанное западало и в благодатную душевную почву ребенка, иначе как бы он не пропустил ни единого слова?

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы... И, отделенная от света, в своем угрюмом одиночестве тоскующая за окном ночная тьма тоже вслушивалась в упрямый голос моего отца».

Временем, описываемым в рассказе, было, наверное, то, когда руководитель государства обещал показать по телевизору «последнего попа», и не взрывай он в своем богоборческом раже последние уцелевшие храмы, может быть, и пробыл бы благополучно еще какое-то время на высоком посту, как его терпимый к «религиозным пережиткам» наследник.

Но Россия глубинная, потаенная, уменьшившись в количестве, в духовном качестве не теряла – были сидельцы иоанны крестьянкины, были глинские старцы, каким-то чудом уцелевший Псково-Печерский монастырь, Троице-Сергиева лавра, незримо подпитываемые народным богословием из занесенных снегом деревенских курских просторов...

Ребенок внимал, а отец «обуглившимся от напряжения голосом читал вот эти слова:

«...И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.

Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого...»

Чтение заканчивалось, лампа гасилась, и маленькому ребенку почему-то казалось, что Бог из темноты незримо глядит на него...

С тех пор прошло много времени, многое в нашей жизни переменилось, и к сожалению, не к лучшему.

Но так же прочно в душе, не выдыхаясь, стоят запахи детства, так же томно и заунывно поет меж каменных громадин ночная московская вьюга, напоминающая о вьюге давней, другой – в тусклом свете керосиновой лампы, уводившей в безмерное, таинственное.

Я долго не мог понять, откуда у хорошего, добротного прозаика Николая Дорошенко такое знание поэзии и такая любовь к ней (то же самое могу сказать и о Николае Иванове), пока не нашел в Сети стихи его самого и не подумал, что предлагаемое мною его стихотворение, может, и есть драгоценный сколок и дань той жизни и памяти.

БАЛЛАДА ОБ ИКОНЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Среди тишины, покоя,

За самою дальней рекою,

Под вышней охраной небес

Одна деревенька есть.

А в той деревеньке кроме

Всех прочих домов есть домик,

В котором отца и мать

Учился я понимать.

Для памяти и поклона

От них осталась икона:

Георгий змею поражает,

Змея же ему угрожает.

Лик воина сосредоточен,

Змеюке глядит он в очи.

Копье под его рукою

Полно тишины, покоя.

С такою же тихой властью

Над каждой моей напастью

Мать нитку в иголку вдевала,

Рубаху мне зашивала.

С такой же святой отвагой,

В сиянии слезной влаги,

Отец у военкомата

Меня провожал в солдаты.

...Страну мы сдали без боя,

Не стало в стране покоя,

И тишины не стало.

И жизнь себя – долистала.

Лишь в небе светло да ясно,

Лишь в памяти не напрасно

Мать нитку в иголку вдевает,

Рубаху мне дошивает,

Отец меня провожает,

Георгий змею – поражает...

«Георгий змею поражает» – да будет так!