ВЕРНЫЙ ДРУГ

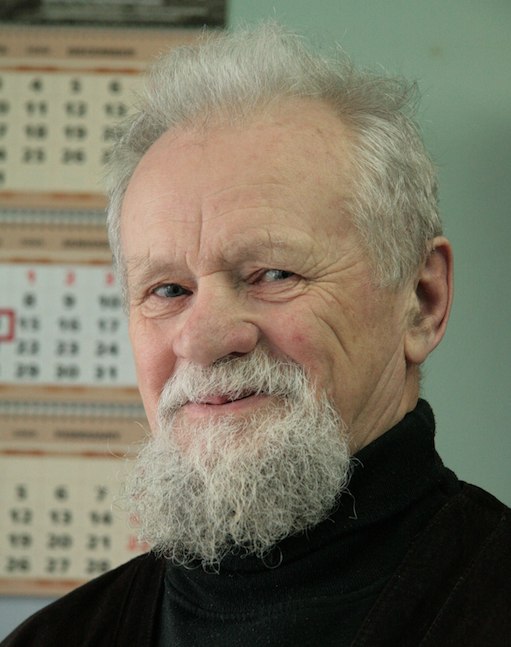

Детдомовский друг Николая Рубцова Иван Серков, благодаря которому поэт написал «Прощальный костёр». На фотографии Иван Алексеевич Серков запечатлён в последний год своей жизни – 2014-й. На берегу той же самой речки Толшмы, где поэт сочинил это стихотворение.

Голос мамы, которого нет, но который зовёт. Никого из родных. Страх перед будущим. Ты один. И такой непривычно чужой грозный мир, который тебе ничего на свете не обещает. Все эти скрытые ощущения для маленькой детской души еле-еле преодолимы. Выдержать их хладнокровно нельзя.

Семилетний Ваня Серков горько плачет, как бы жалуясь на судьбу. Жалуется подушке, как маме, которая успокоит.

Но успокаивает Ваню крепкая маленькая рука соседа по койке. Зовут соседа Коля Рубцов. Ничего ему Коля не говорит. Просто знак подаёт и ведёт за собой. На реку.

Было лето. Последние дни каникул. Берег Толшмы. Двое среди бархатистой травы. Там, внизу обнажённая Толшма с её стрелолистами, ямами, островками. Взявший взлёт молодой куличок. Крылья птенчика то в траве, то в воде. А вон и пятнистый пловец. Подбирается к куличку. Затаился в траве. Вот-вот выпрыгнет из засады

- Щука!- вскрикивает Рубцов.

- О-о! - вскрикивает и Ваня.

Вверху пролетает косяк журавлей. Ищет новое пастбище, где бы был для них корм. Тут и там вьются ласточки. Для них пастбище —это воздух, где мерцают крылышками стрекозы, мчатся шершни, мухи и пауты. Всюду жизнь. Принимай её, мальчики! Принимай её, летуны и пловцы! Принимай такой, какой она есть. Жизнь! С чем её можно сравнить? Разве с бесценным подарком, который тебе подарили бесплатно. Лучше жизни нет, и не будет уже ничего.

Коля ладошкой — по Ваниной голове. Поднимает его из травы. И, улыбаясь, спускается вниз. Туда, где песок.

- Сделаем жар!

Смотрит Ваня, как Коля разводит костёр. На душе у Вани спокойно. Словно рядом с ним старший брат, который его защитит.

Рубцов оставляет его одного. Говорит:

- Следи за костром. Я сейчас, - и уходит.

Возвращается Коля, неся под рубахой какие-то кругляки. Поднимает подол, откуда выпрыгивает картошка.

- Зарывай её в пепел!

Ваня смущён:

- Откуда она у тебя?

- Не украл её. Не подумай. Это я её сам весной ещё посадил. Около нашего огорода.

Отдыхают ребята. Раскинулись, будто два малых дачника, на прогретом песке. Рядом плещет вода. Треск костра. А вверху облака. Там, под ними, где луг вдоль по берегу, как по строчке, торопятся вдаль пятистенники, избы, бани. Идут и идут, пропадая где-то у самого горизонта, а возможно даже проходят через него. Неужели в тот обитаемый край, где есть всё. Было всё, есть и будет, как в сказке. Но эту сказку ребятам никто ещё не читал.

Рядом, к югу бегут, словно две подруги, речка Толшма и пылью помеченная дорога. На берегах – зеленеющие холмы. Именно здесь Рубцов и увидел «говорящие уста нас окружающей природы…»

В краю лесов, полей, озёр

Мы про свои забыли годы,

Горел прощальный наш костер.

Как мимолетный сон природы.

И ночь, растраченная вся

На драгоценные забавы,

Редеет, выше вознося

Небесный купол, полный славы.

Прощай, костер! Прощайте все,

Кто нынче был со мною рядом,

Кто воздавал земной красе

Почти молитвенным обрядом…

Хотя доносятся уже

Сигналы старости грядущей,

Надежды, скрытые в душе,

Светло восходят в день цветущий.

Душа свои не помнит годы,

так по-младенчески чиста.

Как говорящие уста

Нас окружающей природы…

Густеющий воздух. Пляска теней то по берегу, то по воде. Запах дыма, реки и печёной картошки. Этот запах на всю предстоящую жизнь. Он всегда будет звать, чтоб опять развести здесь костёр, за которым, как верные спутники, станут ждать тебя задушевные разговоры, шутки, смех и рубцовская песня. И споёт её сам поэт. Снимет с сердца те особенные слова, которые он сочинил для хороших людей, чтоб они после песни его ещё больше похорошели.

ИСЧЕРПАННЫЙ ПУТЬ

В давнюю пору через село Никольское проходил санный путь. И шли по нему обозы, как из Вологды, так и Тотьмы, направляясь в сторону Солигалича. Именно этой дорогой и отправилась тайно на Украину группа колхозников из колхоза «Объединение». Все они были из сосланных кулаков. И отправил их в эту дорогу председатель тотемского колхоза «Объединение» Василий Каминский в надежде на то, что посланцы вернутся назад. И не с пустыми руками, а с семенами тех самых культур, что дают обильные урожаи.

Соблазн побывать на далекой родине и остаться там навсегда, был велик. Однако никто из гонцов на землях своих родителей не остался. Все вернулись в «Объединение», где ждала весенняя посевная.

Рисковал председатель Каминский, ибо мог потерять не только своих земляков, кого сюда завезли, как врагов существующего режима, но и сам оказаться среди арестантов. Вторично.

Но всё обошлось. Посланцы за семенами все оказались людьми благородными, честными и горячими до работы. Возвратились на новую родину и сразу впряглись в посевную страду.

Райкомовское начальство не сразу поверило в то, что на землях района можно брать урожай не по 5-6 центнеров зерновых с десятины, а по 17 и 18, в три раза выше, нежели собирали до этого раньше. И свекла с морковью стала расти, как если бы кто давал им гигантскую силу. Удивляли и все остальные культуры, словно росли они не на севере, а на юге.

Колхоз у всех на глазах превращался в зажиточное хозяйство. Мало того, что люди не стали бедствовать от нехватки хлеба, масла и молока, так они и соседям начали помогать, вытаскивая их из повального прозябания. «Объединение» стало не только в районе, но и в области на слуху.

Продолжалась такая жизнь лет 12, а то и 15. Даже в войну не бедствовали в колхозе. Были и деньги, которыми можно было помочь сражающимся на фронте. Колхоз посылал их на танковую колонну. Посылал и посылки, где были валенки, полушубки, носки, телогрейки и рукавицы. Не зря же товарищ Сталин за такую поддержку на имя Каминского отправил срочную телеграмму, где его задушевно благодарил.

Минули те времена, когда земля в окрестностях Снежной, Малиновца и Войницы, где жили сосланные изгои, была подобна цветущему саду, и всё росло, плодоносило, благоухало. В годы войны эти места, нет-нет, да и навещали детдомовские ребятки. Особенно осенью, когда убирался с полей урожай. И Коля Рубцов здесь бывал. Возвращались в Николу детдомовцы, кто с яблоками в карманах, кто с арбузом в руках, наслаждаясь короткой, но сладкой жизнью, которую добирали у совестливых и добрых, кому назначено было всегда и везде оставаться людьми.

Теперь в поселках никто не живет. Все поразъехались, отправляясь туда, откуда когда-то подняли и погнали. Теперь здесь крапива и полевица. А крепкий хозяин, каким был Василий Каминский, пока не нашелся.

Унывать ли от этого? Нет! Думать, надеяться и искать, зная о том, что путь колхозно-совхозный себя исчерпал. Теперь путь другой. Но какой? Ответить на это может лишь голос русской земли, каким вещает нам мать-природа, подсказывая дорогу, которой идти и идти, чтоб прийти и попробовать жить той особенной жизнью, которой завидовали бы все.

НА ЮГ!

Зашелестело, заиграло перьями. Взлетело – и вперед. Клин серых журавлей. Туда, где Бело озеро. Потом – лесные островки, московские поля и степь. А там – предгорья, горы и моря. И теплый край. Добраться до высоких пальм желанно всем. Тем, кто отстанет, предстоит борьба за собственную жизнь.

У журавлей нет выбора. Никто из них на Севере не остается. Все, как один, в пути.

А вон и Бело озеро. Красивое в любое время года. Но с нехорошими сюрпризами, особенно, когда поют ветра, сердито поднимая гребни волн, в которых там и сям мелькают тени птиц.

- Журавушка! – кричит не столько голосом, сколько порывом перьев один из впереди летящих, заметив, что его подруга не только отстает, но и снижается, вот-вот прильнет животиком к воде. Тогда - прощай.

Журавль, как в пропасть, падает, чтоб оказаться там, внизу, почти у самых волн.

Журавушка то ли летит, то ли приникла к другу-журавлю. Без журавля ей – всё. Была – и нет.

Отставшие, но не пропавшие. Во все глаза разыскивают берег, который бы их спас.

А озеру всё нипочём, всё ладно, нет у него ни радости, ни горя. Знай себе, полощет яростными глыбами воды. Внизу, под ними - смерть. Так и зовет к себе.

Дорога к югу. Где она? Нет берега. Ни справа нет, ни слева. Нет его и впереди.

А если без него? Без берега? Журавль чуть встрепенулся. Да, да. Вон, кажется, маячит тот, кто может взять с собой.

Какие силы были в журавле, такие он и ввел в порыв, увидев впереди плоты, которые тащил рабочий катерок.

Туда, где жизнь! Скрипя не только перьями, но и сердцами, сели светлокрылые на плот. Еле живые. Пытаются прийти в себя.

Тут возле них и плотогон - плечистый, в болонье. Улыбка шире, чем лицо:

- Меня не стерегись!

Озеро вздыхает. Ему ли удивляться чудесам? Столько всего на нем и в нем происходило! Но плотогон – другое дело. Такое, как сегодня, видит он впервые. Глаза у плотогона разбежались. Один глаз смотрит в небеса, где треугольник светлых птиц, второй – на край плота, где пара журавлей готовится к чему-то смелому, цена которого – их жизнь.

Пернатые не любят ждать. Взмахнули крыльями и побежали по бревну. Подпрыгнули – и резво вверх. Вперед, вперед! В голубизну небес. Туда, куда ушла родная стая.

У плотогона слезы на глазах. Сморгнув их, он перекрестился и, словно споря с кем-то, кто ему не верит, уверенно сказал:

- Догонят…

ВОЙ

Полузабытая деревня. Безлюдно и безмолвно, как в неродном краю. Когда-то здесь была и школа. Да и сейчас она стоит – на семь или на восемь классов, с печными трубами, железной крышей и поблекшим флагом над крыльцом.

Дверь открыта. Вот-вот появятся ученики. Но нет. Ни шороха, ни вздоха, ни шагов. Есть только кот. Хромой, с опущенным хвостом. Один жилец не только на всю школу, но и всю деревню. Ищет стылыми глазами тех, кто мог бы подойти, сказать ему: «Кис-кис». Но нет в деревне никого. Недели полторы назад, как на больничных костылях, еще брела на двух ухватах старенькая баба Зина. Теперь не бродит. Упала возле тополей. Там и лежит, как отдыхая.

- У-у-у, - завыло у опушки леса. Волки, что ли? Нет. Ветер. Бежит по улице, треща заборами дворов, рвет флаг над школой и поёт, настраивая голоса свои на волчий вой, чтоб напугать блуждающих гостей, тех, кто ночами промышляет в нежилых домах, где ищет то, что сберегла для них полузабытая деревня.

Родная Русь! Останови шакалов и всех тех, на чьих руках шесть пальцев. Смахни их прочь. И обопрись о тех, кто не умеет жить за счет других.

ВДОЛЬ ПО ПРОСЕКЕ

1953 год. Поселок Передовик. Приехал сюда от Лесного техникума. Практикуюсь. Развожу на лошади кабель.

Еду в поселок Краснознаменный. На телеге. Кабель, словно змея, расстилается по тропинке. Выползает, как из норы, какая сидит в пузатой катушке.

Чувствую, лошадь устала. Даю отдохнуть. Расслабляю ремни. Отгоняю рой мух. В чистую лужицу завожу. Пей, саврасая.

Отдохнула – и снова вперед. Туда, где радио нет, но теперь ему быть.

Было такое время, когда радио к лесорубам шло по протянутым проводам. От поселка к поселку. И столбы не везде, особенно в первое время. Провод где-то вверху, то на елке, то на березе. А поднимает его? Надо думать, монтер. Но монтер в тот раз из города не приехал. Что ж. Ничего. По деревьям ползать умею и я.

Дважды едешь по просеке. Сначала раскручиваешь катушки, оставляя провод, как есть, на земле, по которой только что ты проехал. Второй раз – вверх его подымаешь, устраивая его на деревья то с помощью рук, то ухвата, а то и, встав сапогами на лошадь. И вот ты прибыл в Краснознаменный. Час спустя здесь и радио заиграло. Слушайте, лесорубы. А я поеду назад.

Дорогу эту запомнил я навсегда. Сидишь на мешке. Мешок же – на лошади. Мягко. Да и не скучно, благо я всю дорогу пою и пою.

Перестал петь, когда увидел огни поселка. И саврасая их разглядела. Вздрогнула вся и тихонько заржала. А может, запела на непонятном для человека собственном языке. Настолько сердечен и нежен был ее голос, что я услышал щемящий плач. Плач по тому, кого уже не было в этом мире. Лошадь, однако, его разглядела, потому и звала слабым ржанием, не зная о том, что он к ней никогда уже не придет. Пять лет назад увели ее друга на мясобойню. Все эти пять и плачет она о нем.

КАРТИНКИ ДЕТСТВА

Так и вижу перед собой маму с бабушкой. Мальчиков с Красной улицы. Тихий ров, где заброшенный склад, черемухи и пещеры. И еще бор за Сухоной с красной шапочкой из-под елки.

Что еще? Вижу то, как поет ручеек. А вон и кузнечики, так и скачут. Разглядели, видать, как и я, радугу над оврагом. А над радугой - кто? Сам, Художник. Машет нам, как из светлого государства. Почему? Потому, что учуял в нас пробудившееся волнение, самое-самое дорогое, что встречается всеми и всюду на улыбающейся земле. Той, что вынырнула из детства.

НОЧЬЮ В ПОЛЕ

Ночь. И надо же. Раздается не голос, а голосочек – тоненький- тоненький, но звенящий. Словно сам лилипут с балалаечкой на груди.

Я останавливаюсь. Стою на тропе. Слева - куртина крапивы. Справа – поле овса. Наклоняюсь к овсу и слышу:

- Это мы – молочные зернышки! Ты на нас наступил. Осторожней ходи!..

- Извините, - ответил я им. Встал на колени. И сам не заметил, как руки мои окунулись в овес, как в реку, и я в нем плыву. О-о, как мне хорошо!

Однако плыть помешал лилипут. Он словно ударил по балалайке:

- Я не река тебе! Раскупался! Мимо, мимо ходи…

Ночь. Впереди - еле видимая тропинка. Я иду, как обруганный, но веселый. Хорошо, когда рядом с тобой золотые овсы. В них не только молочные зернышки, но и бдительный, с балалаечкой лилипут, кого может услышать лишь тот, кого ночь застает в чистом поле.

СТАРЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ

Вышла ночь из осенней реки, превратившись в птицу с угрюмыми крыльями, которая улетает. Утро тотчас же выставило под солнце бревенчатые хоромы. И людей вывело на крылечки. Почему их так мало? Было сто человек. Стало двадцать. И все, как один, дедушки и старушки. А где остальные?

-Там! – кто-то из бабушек показывает на лес, бывший когда-то гороховым полем.

Тогда лишь деревня и пошумит когда приедет из города лавка. Да иногда наведаются шакалы. Как правило, на машинах. Пошарить там, где никто не живет. Но бабушки с дедами, как часовые. Следят, чтоб никто никуда не залез. И ружье у них есть. Для решительной обороны. И выстрел один уже был, с попаданием в место, где сходятся ноги. Короче, деревню свою старики обидеть не позволяют. Стерегут ее, как солдаты.