В пору моего воцерковления в 1984 или в 1985 году в одном из номеров посевского альманаха Зои Крахмальниковой «Надежда» прочитал перепечатку рассказа не названного по имени монаха, записанного и опубликованного неким К.Икскулем в самом начале ХХ века в газете «Московские Ведомости». Принадлежал ли тот автор известному остзейскому роду баронов Икскулей фон Гильденбандтов или нет, мне до сих пор установить не удалось. Но, видимо, журналист из «Московских Ведомостей», который подписывал свои материалы «К.Икскуль», был достаточно известен в России и пользовался доверием в духовно образованном обществе.

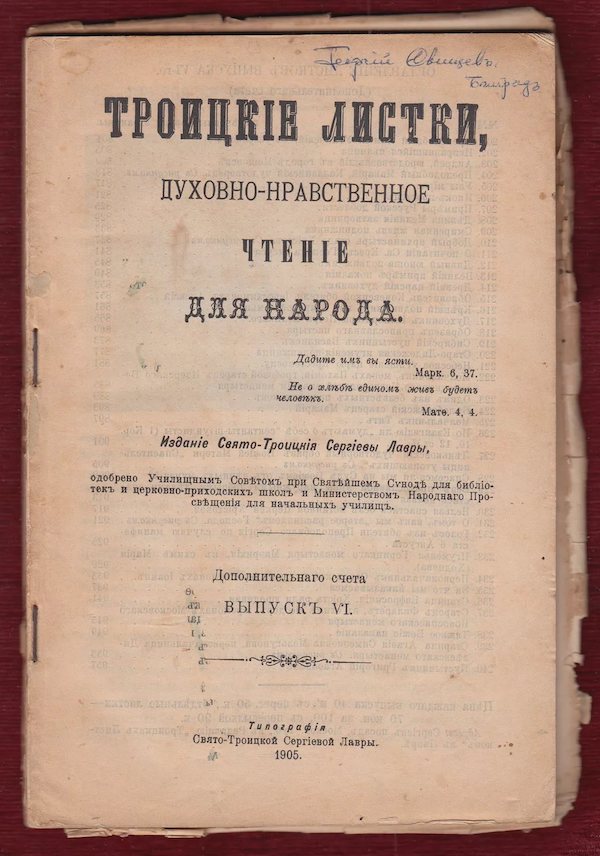

Такой вывод делаю, исходя из того, что рассказ монаха в 1910 году был перепечатан в знаменитом и церковно-авторитетном миссионерском повременном издании Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Троицкие Листки. Духовно-нравственное чтение для народа» (Троице-Сергиева Лавра, 1910. 146 с.), которое осуществлялось под цензурным присмотром члена Святейшего Синода и Государственного Совета Архиепископа Никона (Рождественского). Владыка Никон и сам был автором многих публикаций в «Троицких Листках».

Типовая обложка «Троицких Листков» начала ХХ столетия

Издание истории безвестного монаха о своей жизни, смерти и воскресении в Лаврском издании сопровождалось кратким предисловием:

«Рассказ этот напечатан несколько лет тому назад в "Московских ведомостях". По поводу его в свое время мы имели переписку с автором, который подтвердил истинность происшествия, присовокупив, что лицо, от имени которого ведется рассказ, после описанного события поступило в монастырь. Ввиду того, что все поведанное здесь не противоречит церковным воззрениям на таинство смерти и загробную жизнь, находим полезным перепечатать рассказ в отдельном издании».

И сказанного следует, что публикации в «Троицких Листках» предшествовало редакторское расследование на предмет достоверности истории, наверняка издатель выяснял у К.Икскуля личность рассказчика, как его звали и в каком монастыре он подвизался. Естественно, что в Лаврском предисловии такие доверительные данные не могли быть оглашены, видимо рассказчик в 1910 году был ещё жив, и раскрывать инкогнито инока было бы духовной безтактностью. Только после подтверждения истинности жизненный рассказ был опубликован церковном издательстве. Вторым изданием повествование вышло в Свято-Троицкой Лавре в 1916 году. Позже рассказ из «Троицких Листков» перепечатывали православные издания русских беженцев.

В 1929 году «Невероятное для многих, но истинное происшествие» было переиздано Харбинским мужским монастырем в честь иконы Божией Матери «Казанская», основанным в 1922 году по благословению Архиепископа Харбинского Мефодия (Герасимова) Архимандритом Ювеналием (Килиным) и просуществовавшим по крайней мере до 1955 года, позже упраздненным.

В 1959 году назидательное повествование «Невероятное для многих, но истинное происшествие» было переиздано и ныне действующим православным Свято-Троицким монастырем Северо-Американских соединенных штатов (штат Нью-Йорк, Джорданвилл).

Ныне текст данного повествования довольно широко распространен в Рунете, но мне все же хотелось предложить его переиздание на «Русской Народной Линии». Текст к публикации подготовлен по изданию: Икскуль К. Невероятное для многих, но истинное происшествие // Надежда: Христианское чтение. Выпуск 3. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1979. С. 198-256.

Зоя Александровна Крахмальникова (14 Января 1929 года - + 17 Апреля 2008 года) - советский и российский литературовед, православный публицист, правозащитник, участница христианского диссидентского движения, редактор-составитель самиздатовского альманаха «Надежда», который после выхода в машинописной версии в СССР вскоре переиздавался в «Посеве». 4 Августа 1982 года после выхода десяти номеров «Надежды» на Западе Зоя Крахмальникова была арестована. После ее ареста выпуск «Надежды» осуществлялся анонимно. З.А.Крахмальникова виновной себя не признала и 1 Апреля 1983 года Московским городским судом была приговорена по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР к одному году заключения и пяти годам ссылки, отказалась писать прошение о помиловании. С учетом времени, отбытого в тюрьме КГБ во время следствия, она была почти сразу отправлена в ссылку в Горно-Алтайскую область. Зоя Крахмальникова была освобождена в июне 1987 года в рамках горбачевской кампании по помилованию политзаключенных.

В своем предисловии к «Невероятному для многих, но истинному происшествию» З.А.Крахмальникова совершенно справедливо писала: «...Мы и сочли себя обязанными сделать достоянием широкого круга современных читателей этот замечательный памятник - поистине душеспасительный для маловеров». Несмотря на кардиальные перемены в духовной жизни России по сравнению с 1979 годом, со времени переиздания повествования в «Надежде», на мой взгляд, его актуальность не утратилась и теперь, вместе с тем несомненно и то, что, по верному замечанию З.А.Крахмальниковой, данное произведение является подлинным памятником православной литературы начала ХХ столетия.

Зоя Александровна Крахмальникова-Светова

Рассказчик - провинциальный русский интеллигент, по вероисповеданию формально принадлежавший Православию, с юных лет стал склоняться к сомнениям и маловерию, из контекста видно, что он был знаком и с новомодными теософскими лжеучениями, спиритизмом, - в своей повседневности он не отрицал существование Бога, но уже не понимал, к чему Церковные Таинства, Посты, храмовое Богослужение, православные обычаи и обряды. А глубокая вера знакомых православных людей - вроде вполне просвещенной бабушки рассказчика или старшего высокообразованного знакомого Прохора Александровича - вызывали у него искреннее недоумение. И ныне количественно преобладающая масса наших соотечественников, даже глубоко симпатизирующих Православию как тысячелетней культурной традиции Руси-России, к собственной полноценной церковной жизни относятся равнодушно. Возможно, для некоторых из них простодушный рассказ монаха, бывшего интеллигента, уверовавшего в Бога только благодаря чуду собственного воскресения из мертвых, совершенного Господом в назидание для других маловеров, станет решительным поворотом к вере.

В наше время именно в среде весьма грамотных людей получило широкое распространение индуистское, буддистское и саддукейское лжеучение о посмертном «переселении душ» в новорожденные тела людей или иных существ, лжеучение о «карме», лжеучение, которое признает вечное существование души, но отвергает воскресение из мертвых. К сожалению, подобное суеверие получило признание даже среди части «православных» и даже среди отдельных представителей духовенства. Свидетельство героя «Невероятного для многих, но истинного происшествия» может стать для них серьезным поводом пересмотреть свои еретические воззрения.

Леонид Болотин, историк, научный редактор

Информационно-исследовательской службы «Царское Дело»

К. Икскуль

Невероятное для многих, но истинное происшествие

Часть Первая

Смерть маловера и первые посмертные переживания его души

-1-

Многие наш век (разумею XIX, ибо XX так ещё юн, что было бы много для его чести считаться с ним и давать ему определение как веку) называют «веком отрицания» и объясняют такую характерную особенность его духом времени.

Не знаю, возможны ли тут вообще такие подобия эпидемий, поветрий, но несомненно, что кроме этих, так сказать эпидемических отрицаний, немало есть у нас и таких, которые всецело выросли на почве нашего легкомыслия. Мы зачастую отрицаем то, что совсем не знаем, а то, о чем слышали, то не продумано у нас, и тоже отрицается, и этого непродуманного накопляются целые вороха, и в голове получается невообразимый хаос: какие-то обрывки разных и иногда совсем противоречивых учений, теорий, и ничего последовательного, цельного, и все поверхностное, неясное и туманное для нас самих, до полной невозможности разобраться в чем-нибудь. Кто мы, что мы, во что веруем, какой носим в душе идеал, и есть ли он у нас - все это для многих из нас такие же неведомые вещи, как мiросозерцание какого-нибудь патагонца или бушмена. И удивительна странность здесь: кажется, никогда люди не любили так много рассуждать, как в наш «просвещенный» век, и рядом с этим самих себя не хотят осмыслить. Говорю это и по наблюдению над другими, и по личному сознанию.

Не буду вдаваться здесь в общую характеристику моей личности, так как это не к делу, и постараюсь представить себя читателю только в моих отношениях к религиозной области.

Как выросший в православной и довольно набожной семье и затем учившийся в таком заведении, где неверие не почиталось признаком гениальности ученика, из меня не вышел ярый, завзятый отрицатель, какими были большинство молодых людей моего времени. Получилось из меня, в сущности, что-то весьма неопределенное: я не был атеистом и никак не мог считать себя сколько-нибудь религиозным человеком, а так как то и другое являлось не следствием моих убеждений, но сложилось лишь в силу известной обстановки, то и прошу читателя самому подыскать должное определение моей личности в сем отношении.

Официально я носил звание христианина, но, несомненно, никогда не задумывался над тем, имею ли я действительно право на такое звание: никогда мне даже и в голову не пришло проверить, чего требует от меня оно и удовлетворяю ли я его требованиям? Я всегда говорил, что верую в Бога, но если бы меня спросили, как я верую, как учит веровать в Него Православная Церковь, к которой я принадлежал, я, несомненно, стал бы в тупик. Если бы меня последовательно и обстоятельнее спросили, верую ли я, например, в спасительность для нас воплощения и страданий Сына Божия, в Его Второе Пришествие как Судии, как отношусь я к Церкви, верую ли в необходимость Ея учреждения, в святость и спасительность для нас Ея Таинств и прочее, - я воображаю только, каких нелепостей я бы наболтал в ответ.

Вот образчик.

Однажды бабушка моя, которая сама всегда строго соблюдала пост, сделала мне замечание, что я не исполняю его.

- Ты ещё силен и здоров, аппетит у тебя прекрасный, стало быть, отлично можешь кушать постное. Как же не исполнять даже и таких установлений Церкви, которые для нас и не трудны?

- Но это, бабушка, совсем безсмысленное установление, - возразил я. - Ведь и вы кушаете только так, машинально, по привычке, а осмысленно никто такому учреждению подчиняться не станет.

- Почему же безсмысленное?

- Да не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или балык?

Не правда ли, какая глубина понятий образованного человека о сущности поста!

- Как же это ты так выражаешься? - продолжала между тем бабушка. - Разве можно говорить: безсмысленное установление, когда Сам Господь Бог постился?

Я был удивлен этим сообщением, и только при помощи бабушки вспомнил евангельское повествование об этом обстоятельстве. Но то, что я совсем забыл о нем, как видите, нисколько не мешало мне пуститься в возражения, да ещё довольно высокомерного тона.

И не подумайте, читатель, что я был пустоголовее, легкомысленнее других молодых людей моего круга.

Вот вам ещё один образец.

Одного из моих сослуживцев, и ещё слывшего за человека начитанного и серьезного, спросили: верует ли он во Христа как в Богочеловека? Он отвечал, что верует, но сейчас же из дальнейшего разговора выяснилось, что воскресение Христа он отрицает.

- Позвольте, да вы же говорите что-то очень странное, - возразила одна пожилая дама. - Что же, по-вашему, далее последовало с Христом? Если вы веруете в Него как в Бога, как же вместе с этим вы допускаете, что Он мог совсем умереть, то есть прекратить Свое бытие?

Мы ждем какого-нибудь хитроумного ответа от нашего умника, каких-нибудь тонкостей в понимании смерти или нового толкования означенного события. Ничуть не бывало. Отвечает просто.

- Ах, этого я не сообразил! Сказал, как чувствовал.

-2-

Вот совершенно подобная же несообразность засела и по недосмотру свила себе прочное гнездо и в моей голове.

Я веровал в Бога как будто так, как и следовало, то есть понимал Его как Существо личное, всемогущее, вечное; признавал человека Его творением, но в загробную жизнь не верил.

Недурною иллюстрацией к легкомыслию наших отношений и к религии, и к своему внутреннему устроению может служить то, что я и не знал в себе этого неверия, пока так же, как и у вышеупомянутого моего сослуживца, его не обнаружил случай.

Судьба столкнула меня в знакомстве с одним серьезным и очень образованным человеком; он был при этом и чрезвычайно симпатичен, и одинок, и я время от времени охотно посещал его.

Придя однажды к нему, я застал его за чтением катехизиса.

- Что это вы, Прохор Александрович (так звали моего знакомого), или в педагоги собираетесь? - удивленно спросил я, указывая на книжку.

- Какое, батенька мой, в педагоги! Хотя бы в школьники порядочные попасть. Где уж других учить! Самому надо к экзамену готовиться. Ведь седина-то, видите, чуть ли не с каждым днем увеличивается: того и гляди вызовут, - со своей обычной добродушной улыбкой проговорил он.

Я не принял эти слова в подлинном значении, подумав, что ему, как человеку, всегда много читающему, просто понадобилась какая-нибудь справка по катехизису. А он, желая, очевидно, объяснить странное для меня чтение, сказал:

- Много всякой современной чепухи читать приходится, вот и проверяю себя, чтобы не сбиться. Ведь экзамен-то нам предстоит грозный, грозный уже тем, что никаких передержек не дадут.

- Но неужели же вы верите этому?

- То есть как же в это не верить? Куда же я денусь, позвольте узнать? Неужели так-таки и рассыплюсь в прах? А уже если не рассыплюсь, то уж тут и вопроса не может быть о том, что к ответу потребуют. Я не пень, я с волей и разумом, я сознательно жил и... грешил...

- Не знаю, Прохор Александрович, как и из чего могла сложиться у вас вера в загробную жизнь. Думается, умрет человек - и всему тут конец. Видишь его бездыханным, все это гниет, разлагается, о какой же жизни может явиться тут представление? - проговорил я, тоже высказывая, что чувствовал, и как, стало быть, сложилось у меня представление.

- Позвольте, а куда Лазаря Вифанского прикажете мне девать? Ведь это факт. И он ведь такой же человек, из этой же глины слеплен, что и я.

Я с нескрываемым удивлением смотрел на моего собеседника. Неужели же этот образованный человек верит таким невероятностям.

А Прохор Александрович в свою очередь посмотрел на меня пристально с минуту, а затем, понизив голос, спросил:

- Или вы невер?

- Нет, почему же, я верую в Бога, - ответил я.

- А богооткровенному учению не верите? Впрочем, ныне и Бога стали различно понимать, и богооткровенную истину стал чуть ли не каждый по своему усмотрению переделывать, какие-то классификации тут позавели: в это, мол, должно верить, а в это можно и не верить! Как будто истин несколько, а не одна. И не понимают, что они уже веруют в продукты собственного ума и воображения, и что если так, тогда уже для веры в Бога тут нет места.

- Но нельзя же всему верить. Иногда встречаются такие странные вещи.

- То есть непонятные? Заставьте себя понять. Не удастся - знайте, что вина здесь в вас, и покоритесь. Начните простолюдину толковать о квадратуре круга или ещё какой-нибудь премудрости высшей математики, он тоже ничего не поймет, но из этого не следует, что и самую эту науку следует отрицать. Конечно, отрицать легче; но не всегда... лепо.

Вдумайтесь, какую вы, в сущности, несообразность говорите: вы говорите, что в Бога веруете, а в загробную жизнь нет. Но Бог не есть же Бог мертвых, но живых. Иначе какой же это Бог? О жизни за гробом говорил Сам Христос: неужели же Он говорил неправду? Но в этом не могли обличить Его даже и Его злейшие враги. И зачем тогда приходил и страдал Он, если нам предстоит лишь рассыпаться в прах?

Нет, так нельзя. Это нужно несомненно, непременно, - вдруг горячо заговорил он, - исправить. Ведь поймите, как это важно. Такая вера ведь должна совсем иначе осветить вашу жизнь, дать ей иной смысл, направить иначе всю вашу деятельность. Это целый нравственный переворот. В этой вере для вас и узда, и в то же время и утешение, и опора для борьбы с неизбежными для всякого человека житейскими невзгодами.

-3-

Я понимал всю логичность слов почтенного Прохора Александровича, но, конечно, несколько минут беседы не могли поселить во мне веры в то, во что я привык не верить, и разговор с ним, в сущности, послужил лишь только к обнаружению моего взгляда на известное обстоятельство - взгляда, которого я сам дотоле хорошо не знал, потому что высказывать его не приходилось, а раздумывать о нем и подавно.

А Прохора Александровича, по-видимому, серьезно взволновало мое неверие: он несколько раз в течение вечера возвращался к этой теме, и когда я собирался уходить от него, он наскоро выбрал несколько книг в своей обширной библиотеке и, подавая их мне, сказал:

- Прочтите их, и непременно прочтите, потому что так этого оставлять нельзя. Я уверен, что рассудочно вы скоро поймете и убедитесь в полной неосновательности вашего неверия, но надобно это убеждение провести из ума в сердце, надо, чтобы сердце поняло, а иначе оно продолжится у вас час, день - и опять разлетится, потому что ум - это решето, через которое только проходят разные помышления, а кладовая для них не там.

Я прочел книжки, не помню уж, все ли, но оказалось, что привычка сильнее моего разума. Я признавал, что все написанное в этих книжках было убедительно, доказательно, - по скудости моих познаний в религиозной области я не мог возразить чего-нибудь мало-мальски серьезного на имевшиеся в них доводы, - а веры у меня все-таки не явилось.

Я сознавал, что это нелогично, верил, что все написанное в книгах - правда, но чувства веры у меня не было, и смерть так и оставалась в моем представлении абсолютным финалом человеческого бытия, за которым следовало лишь разрушение.

К моему несчастью, случилось так, что вскоре после означенного разговора с Прохором Александровичем я выехал из того города, где он жил, и мы больше с ним не встречались. Не знаю, быть может, ему, как человеку умному и располагавшему обаянием горячо убежденного человека, удалось бы хотя бы сколько-нибудь углубить мои взгляды и отношения к жизни и вещам вообще, и через это внести некоторые изменения и в мои понятия о смерти, но предоставленный самому себе и не будучи вовсе по характеру особенно вдумчивым и серьезным молодым человеком, я нисколько не интересовался такими вопросами и, по своему легкомыслию, даже на первое время ни капельки не задумался над словами Прохора Александровича о важности недостатка в моей вере и необходимости избавиться от него.

А затем время, перемена мест, встречи с новыми людьми не только выветрили из моей памяти и этот вопрос, и беседу с Прохором Александровичем, но даже и самый образ его, и мое кратковременное знакомство с ним.

-4-

Прошло немало лет. К стыду моему должен сказать, что я мало изменился за истекшие годы нравственно. Хотя я уже находился в преполовении дней моих, то есть был уже человеком средних лет, но в моих отношениях к жизни и себе немного прибыло серьезности. Я не осмыслил жизнь, какое-то мудреное познание самого себя оставалось для меня такою же «химерической» выдумкой, как рассуждения метафизика в известной басне того же имени; я жил, водясь теми же грубоватыми, пустыми интересами, тем же лживым и довольно-таки низеньким пониманием смысла жизни, какими живет большинство светских людей моей среды и образования.

На той же точке стояло мое отношение к религии, то есть я по-прежнему не был атеистом, ни сколько-нибудь осмысленно набожным человеком. Я, как и прежде, ходил по привычке изредка в церковь, по привычке говел раз в год, по привычке крестился, когда полагалось, - и этим ограничивалось все. Никакими вопросами религии я не интересовался и даже не понимал, что там можно чем-нибудь интересоваться; кроме, конечно, самых элементарных, азбучных понятий, я ничего не знал здесь, но мне казалось, что я отлично знаю и понимаю все и что тут так просто, «нехитро», что «образованному» человеку не над чем и голову трудить. Наивность уморительная, но, к сожалению, очень свойственная «образованным» людям нашего века.

Само собой разумеется, что при наличности таких данных ни о каком прогрессировании моего религиозного чувства, ни о расширении круга моих познаний в этой области не могло быть и речи.

-5-

И вот в эту пору случилось мне попасть по делам службы в К. и заболеть серьезно.

Так как ни родных, ни даже прислуги в К. у меня не было, то и пришлось лечь в больницу. Доктора определили у меня воспаление легких.

В первое время я чувствовал себя настолько порядочно, что не раз уже думал, что из-за такого пустяка не стоило и ложиться в больницу, но по мере того как болезнь развивалась и температура стала быстро подниматься, я понял, что с таким «пустяком» вовсе было бы неинтересно валяться одному-одинешеньку в номере гостиницы.

В особенности донимали меня в больнице длинные зимние ночи; жар совсем не давал спать, иногда даже лежать было нельзя, а сидеть на койке и неловко и утомительно: встать и походить по палате не хочется, то не можется; и так вертишься, вертишься в кровати, то ляжешь, то сядешь, то спустишь ноги, то сейчас же их опять подберешь, и все прислушиваешься: да когда же эти часы будут бить! Ждешь, ждешь, а они, словно назло, пробьют два или три, - стало быть, до рассвета оставалась целая вечность. И как удручающе действует на больного этот общий сон и ночная тишина! Словно живой попал на кладбище в общество мертвецов.

По мере того как дело продвигалось к кризису, мне, конечно, становилось все хуже и труднее, по временам начало так прихватывать, что уж было ни до чего, и я томительности безконечных ночей не замечал. Не знаю, чему следовало приписать это: тому ли, что я всегда был и считал себя человеком очень крепким и здоровым, или это происходило оттого, что до этого времени я ни разу не болел серьезно и голове моей чужды были те печальные мысли, какие навевают иногда тяжелые болезни, - только, как ни скверно бывало подчас мое самочувствие, как ни круты бывали в иные минуты приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не пришла мне в голову.

Я с уверенностью ждал, что не сегодня завтра должен наступить поворот к лучшему, и нетерпеливо спрашивал всякий раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки, какова у меня температура. Но, достигнув известной высоты, она словно замерла на одной точке, и на мой вопрос я постоянно слышал ответ: «сорок и девять десятых», «сорок и восемь десятых».

- Ах, какая же это длинная канитель! - с досадой говорил я и затем спрашивал у доктора, неужели и мое поправление будет идти таким же черепашьим шагом?

Видя мое нетерпение, доктор утешал меня и говорил, что в мои годы и с моим здоровьем нечего бояться, что выздоровление не затянется, что при таких выгодных условиях после всякой болезни можно оправиться чуть ли не в несколько дней.

Я вполне верил этому и подкреплял свое терпение мыслию, что остается только как-нибудь дождаться кризиса, а там все сразу как рукой снимет.

-6-

В одну ночь мне было особенно плохо; я метался от жара, и дыхание было крайне затруднено, но к утру мне вдруг сделалось легче настолько, что я мог даже заснуть. Проснувшись, первою моею мыслию при воспоминании о ночных страданиях было: «Вот это, вероятно, и было переломом. Авось теперь и конец этим придушиваниям, и этому несносному жару».

И увидав входившего в соседнюю палату молоденького фельдшера, я позвал его и попросил поставить мне градусник.

- Ну, барин, теперь дело на поправку пошло, - весело проговорил он, вынимая через положенное время градусник, - температура у вас нормальная.

- Неужели, - радостно спросил я.

- Вот извольте посмотреть: тридцать семь и одна десятая. Да и кашель вас, кажется, не так безпокоит.

Я только тут спохватился, что я действительно с половины ночи совсем не кашляю и за все утро, хотя и шевелился и выпил несколько глотков горячего чая, тоже ни разу не кашлянул.

В девять часов пришел доктор. Я сообщил ему, что ночью мне было нехорошо, и высказал предположение, что, вероятно, это был кризис, но что теперь я себя чувствую недурно и перед утром мог даже заснуть несколько часов.

- Вот это и отлично, - проговорил он и подошел к столу просмотреть лежавшие на нем какие-то таблички и списки.

- Градусник прикажете ставить? - спросил у него в это время фельдшер. - Температура у них нормальная.

- Как нормальная? - быстро подняв голову от стола и с недоумением глядя на фельдшера, спросил доктор.

- Так точно, я сейчас смотрел.

Доктор велел вновь поставить градусник и даже сам посмотрел, правильно ли он поставлен.

Но на этот раз градусник не дотянул и до тридцати семи: оказалось тридцать семь без двух десятых.

Доктор достал из бокового кармана сюртука свой градусник, встряхнул, повертел его в руках, очевидно удостоверяясь в его исправности, и поставил мне.

Второй показал то же, что и первый.

К моему удивлению, доктор не выразил ни малейшей радости по поводу этого обстоятельства, не сделав даже, ну, хоть бы из приличия, сколько-нибудь веселой мины, и, повертевшись как-то суетливо и безтолково у стола, вышел из палаты, и через минуту я услыхал, что в комнате зазвенел телефон.

-7-

Вскоре явился старший врач; они вдвоем выслушали, осмотрели меня и велели чуть ли не всю спину облепить мушками; затем, прописав микстуру, они не сдали мой рецепт с прочими, но послали отдельно с ним фельдшера в аптеку: очевидно, с приказанием приготовить его вне очереди.

- Послушайте, чего это вы вздумали теперь-то, когда я чувствую себя совсем неплохо, жечь меня мушками? - спросил я у старшего доктора.

Мне показалось, будто доктора смутил или раздосадовал мой вопрос, и он нетерпеливо ответил:

- Ах, Боже мой! Да нельзя же вас сразу бросить без всякой помощи на произвол болезни, потому что вы чувствуете себя несколько лучше! Надо же повытянуть из вас всю ту дрянь, что накопилась там за это время.

Через часа три младший доктор вновь заглянул ко мне: он посмотрел, в каком состоянии были поставленные мне мушки, спросил сколько ложек микстуры успел я принять. Я сказал - три.

- Кашляли вы?

- Нет, - отвечал я.

- Ни разу?

- Ни разу.

- Скажите, пожалуйста, - обратился я по уходу врача к вертевшемуся почти неотлучно в моей палате фельдшеру, - какая мерзость наболтана в этой микстуре? Меня тошнит от нее.

- Тут разные отхаркивающие средства, немножко и ипекакуаны есть, - пояснил он.

Я в данном случае поступил как раз так, как зачастую поступают нынешние отрицатели в вопросах религии, то есть, ровно ничего не понимая из происходящего, я мысленно осудил и укорил в непонимании дела докторов: дали мне отхаркивающее, когда мне и выхаркивать нечего.

-8-

Между тем спустя часа полтора или два после последнего посещения докторов ко мне в палату снова явилось их целых три: два наших и третий, какой-то важный и осанистый, чужой.

Долго они выстукивали и выслушивали меня; появился и мешок с кислородом. Последнее несколько удивило меня.

- Теперь-то к чему же это? - спросил я.

- Да надо же профильтровать немного ваши легкие, - проговорил чужой доктор. - Ведь они, небось, чуть не испеклись у вас.

- А скажите, доктор, чем это так пленила вас моя спина, что вы так хлопочете над нею? Вот уже третий раз за утро выстукиваете ее, всю мушками расписали.

Я чувствовал себя настолько лучше сравнительно с предыдущими днями, и поэтому так далек был мыслию от всего печального, что никакие аксессуары, должно быть, не способны были навести меня на догадки о моем действительном положении; даже появление важного чужого доктора я объяснил себе как ревизию или что-нибудь в этом роде, никак не подозревая, чтоб он вызван был специально для меня, что мое положение требовало консилиума. Последний вопрос я задал таким непринужденным и веселым голосом, что, вероятно, ни у кого из моих врачей не хватило духу хотя намеком дать понять мне надвигающуюся катастрофу. Да и правда, как сказать человеку, полному радостных надежд, что ему, быть может, остается всего несколько часов жить!

- Теперь-то и надо похлопотать около вас, - неопределенно ответил мне доктор.

Но и этот ответ я понял в желаемом смысле, то есть, что теперь, когда наступил перелом, когда сила недуга ослабевает, вероятно, и должно удобнее приложить все средства, чтоб окончательно выдворить болезнь и помочь восстановиться всему, что было поражено ею.

-9-

Помню, часов около четырех я почувствовал как бы легкий озноб и, желая согреться, плотно увернулся в одеяло и лег было в постель, но мне вдруг сделалось очень дурно.

Я позвал фельдшера; он подошел, поднял меня с подушки и подал мне мешок с кислородом. Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату торопливо вошел старший фельдшер, а затем, один за другим, и оба наши врачи.

В другое время такое необычное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с какой собрался он, удивили и смутили бы меня, но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня.

Странная перемена произошла вдруг в моем настроении! За минуту перед тем жизнерадостный, я теперь хотя и видел, и отлично понимал все, что происходит вокруг меня, но ко всему этому у меня вдруг явилась такая безучастность, какая, думается, совсем даже и не свойственна живому существу.

Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя, и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что, казалось, будто даже утерял способность физических ощущений.

Я видел, например, что доктор протягивал руку и брал меня за пульс - и я видел, и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, все что-то делали и хлопотали над моей спиной, с которой, вероятно, начался у меня отек, но что делали они - я ничего не чувствовал, и не потому, чтобы в самом деле лишился способности ощущать, но потому, что меня нисколько не интересовало это, потому что, уйдя куда-то глубоко внутрь себя, я не прислушивался и не следил за тем, что делали они со мной.

Во мне как бы вдруг обнаружились два существа: одно - скрывшееся где-то глубоко и главнейшее; другое - внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело.

Могу представить себе, как, быть может всего несколько дней тому назад, был бы поражен я откровением в себе этого неведомого мною дотоле, внутреннего моего существа и сознанием его превосходства над тою, другою моею половиною, которая, по моим понятиям, и составляла всего человека, но которой теперь я почти не замечал.

Удивительно было это состояние: жить, видеть, слышать, понимать все, и в то же время как бы и не видеть, и не понимать ничего, такую чувствовать ко всему отчужденность.

-10-

Вот доктор задал мне вопрос: я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю, не даю потому, что мне незачем говорить с ним. А ведь он хлопочет и безпокоится обо мне же, но о той половине моего Я, которая утратила теперь всякое значение для меня, до которой мне нет никакого дела.

Но вдруг она заявила о себе, и как резко заявила и необычайно!

Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем членам моим подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения, представление такой тяги уже оказывалось ничтожным.

Нет, тут действовал какой-то ужасающей силы закон притяжения.

Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такою же неотразимостью, как сильнодействующий магнит притягивает к себе куски металла.

И, однако, как ни сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать все; я сознавал и странность самого этого явления, помнил и сознавал действительность, то есть, что я лежу на койке, что палата моя на втором этаже, что подо мною такая же комната; но в то же время по силе ощущения я был уверен, что будь подо мной не одна, а десять нагроможденных одна на другую комнат, все это мгновенно расступится передо мной, чтобы пропустить меня... куда?

Куда-то дальше, глубже, в землю.

Да, именно в землю, и мне захотелось лечь на пол; я сделал усилие и заметался.

-11-

- Агония, - услышал я произнесенные надо мной доктором слова.

Так как я не говорил, и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека, должно быть, выражал полную безучастность к окружающему, то доктора, вероятно, порешили, что я нахожусь в безсознательном состоянии, и говорили обо мне, надо мною уже не стесняясь. А между тем я не только отлично понимал все, но не мог не мыслить и в известной сфере не наблюдать.

«Агония! Смерть! - подумал я, услыхав слова доктора. - Да неужели же я умираю?» - обращаясь к самому себе, громко проговорил я; но как? почему? объяснить этого не могу.

Мне вдруг вспомнилось когда-то давно прочитанное мною рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть, и, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне.

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я, несомненно, страдал, мне было тяжко, томно. Отчего же это? Я знал, от какой болезни умираю; что же, душил ли меня отек, или он стеснил деятельность сердца, и оно томило меня? Не знаю, быть может, таково было определение наступившей смерти по понятиям тех людей, того мiра, который был теперь так чужд и далек для меня, я же чувствовал только то непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше.

И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому, я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним так, что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что весь я не могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силою, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому, страдания.

-12-

Значение услышанного мною слова «агония» было вполне понятно для меня, но все во мне как-то перевернулось теперь от моих отношений, чувств и до понятий включительно.

Несомненно, если бы я услышал это слово хотя тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я был бы невыразимо испуган им. Несомненно также, что, не случись со мною такого странного переворота, оставайся я в обычном состоянии больного человека, я и в данную минуту, зная, что наступает смерть, понимал бы и объяснял все происходящее со мной иначе, но теперь слова доктора только удивили меня, не вызвав того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти, и дал совсем неожиданное, в сопоставлении с моими прежними понятиями, толкование тому состоянию, какое испытывал я.

«Так вот оно что! Это она, земля, так тянет меня, - вдруг ясно всплыло в моей голове, - то есть не меня, а то свое, что на время дала мне. И она ли тянет или оно стремится к ней?»

И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, то есть, что весь я по смерти рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным.

«Нет, весь я не уйду, не могу», - чуть ли не громко крикнул я и сделал усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня, и вдруг почувствовал, что мне стало легко.

Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью до малейших подробностей запечатлелось то, что увидел я в ту минуту.

Я увидел, что стою один посреди комнаты; вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал: заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за их фигурами не было видно, стоял младший врач; подле него, слегка наклонившись вперед, - старший; старик-фельдшер, держа в руке мешок с кислородом, нерешительно переминался с ноги на ногу, по-видимому не зная, что делать ему теперь со своей ношей, отнести ли ее, или она может ещё понадобиться; а молодой, нагнувшись, поддерживал что-то, но мне из-за его плеча был только виден угол подушки.

Меня удивила эта группа: на том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь там привлекало внимание этих людей, на что смотрели они, когда меня уже там не было, когда я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и глянул туда, куда глядели все они:

Там на койке лежал я.

-13-

Не помню, чтобы я испытывал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника; меня охватило только недоумение: как же это? Я чувствую себя здесь, между тем и там тоже я.

Я оглянулся на себя, стоящего посреди комнаты. Да, это несомненно был я, такой же, каким я знал себя.

Я захотел осязать себя, взять правую руку за левую; моя рука прошла насквозь; попробовал охватить себя за талию - рука снова прошла через корпус, как по пустому пространству.

Пораженный таким странным явлением, я хотел, чтобы мне со стороны помогли разобраться в нем и, сделав несколько шагов, протянул руку, желая дотронуться до плеча доктора, но почувствовал, что иду я как-то странно, не ощущая прикосновения к полу, и рука моя, как ни стараюсь я, все никак не может достигнуть фигуры доктора, всего, может быть, какой-нибудь вершок-два остается пространства, а дотронуться до него не могу.

Я сделал усилие твердо встать на пол, но хотя корпус мой повиновался моим усилиям и опускался вниз, а достигнуть пола, так же, как фигуры доктора, мне оказалось невозможным. Тут тоже оставалось ничтожное пространство, но преодолеть его я никак не мог.

И мне живо вспомнилось, как несколько дней тому назад сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру от порчи, опустила пузырь с нею в кувшин с холодной водой, но воды в кувшине было много, и она сейчас же вынесла легкий пузырь наверх, а старушка, не понимая, в чем дело, настойчиво и раз, и в другой, и в третий опускала его на дно и даже придерживала его пальцем в надежде, что он устоится, но едва принимала палец, как он снова выворачивался на поверхность.

Так, очевидно, и для меня, теперешнего меня, окружавший воздух был уже слишком плотен.

-14-

Что же сделалось со мной?

Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказалась совсем непригодной для меня; она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество, и панический страх охватил меня. Было действительно что-то невыразимо ужасное в этом необычайном одиночестве. Заблудился ли человек в лесу, тонет ли он в пучине морской, горит ли в огне, сидит ли в одиночном заключении, - он никогда не теряет надежды, что его услышат; он знает, что его поймут, лишь бы донесся куда-нибудь его зов, его крик о помощи; он понимает, что его одиночество продолжится только до той минуты, пока он не увидит живое существо, что войдет сторож в его каземат, и он может сейчас же заговорить с ним, высказать ему что желает, и тот поймет его.

Но видеть вокруг себя людей, слышать и понимать их речь, и в то же время знать, что ты, что бы ни случилось с тобой, не имеешь никакой возможности заявить им о себе, ждать от них в случае нужды помощи, - от такого одиночества волосы дыбом становятся на голове, ум цепенеет. Оно было хуже пребывания на необитаемом острове, потому что там хоть природа воспринимала бы проявление нашей личности, а здесь в одном этом лишении возможности сообщаться с окружающим мiром, как явлении неестественном для человека, было столько мертвящего страха, такое страшное сознание безпомощности, какого нельзя испытать ни в каком другом положении и передать словами.

Я, конечно, сдался не сразу; я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня в полное отчаяние. «Неужели же они не видят меня?» - с отчаянием думал я, и снова, и снова приближался к стоящей над моей койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая, как могут они не видеть меня, когда я такой же. как и был. Но - делал попытку осязать себя, и рука моя снова рассекала лишь воздух.

«Но ведь я же не призрак, я чувствую и осознаю себя, и тело мое есть действительное тело, а не какой-нибудь обманчивый мираж», - думал я, и снова пристально осматривал себя, и убеждался, что тело мое, несомненно, было тело, ибо я мог всячески рассматривать его и совершенно ясно видеть малейшую черточку, точку на нем. Внешний вид его оставался таким же, как был и прежде, но изменилось, очевидно, свойство его; оно стало недоступно для осязания, и окружающий воздух стал настолько плотен для него, что не допускал его полного соприкосновения с предметами.

«Астральное тело. Кажется, это так называется? - мелькнуло в моей голове. - Но почему же, что сталось со мной?» - задавал я себе вопросы, стараясь припомнить, не слышал ли я когда-нибудь рассказов о таких состояниях, странных трансфигурациях в болезнях.

-15-

- Нет, ничего тут не поделаешь! Все кончено, - безнадежно махнув рукой, проговорил в это время младший доктор и отошел от койки, на которой лежал другой я.

Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим я, которого я совершенно не чувствовал, которое совсем не существовало для меня, и оставляют без внимания другого, настоящего меня, который все сознает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет, требует их помощи.

«Неужели они не спохватятся меня, неужели не понимают, что там меня нет», - с досадой думал я и, подойдя к койке, глянул на того себя, который, в ущерб моему настоящему я, привлекал внимание находившихся в палате людей.

Я глянул, и тут только впервые передо мной явилась мысль: да не случилось ли со мной того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом «смерть»?

Это пришло мне в голову потому, что мое лежавшее на койке тело имело совершенно вид мертвеца: без движения, бездыханное, с покрытым какой-то особенной бледностью лицом, с плотно сжатыми, слегка посинелыми губами, оно живо напоминало мне всех виданных мною покойников. Сразу может показаться странным, что только при виде моего бездыханного тела я сообразил, что именно случилось со мною, но, вникнув и проследив, что чувствовал и испытывал я, такое странное, по первому взгляду, недоумение мое станет понятным.

В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни, как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? О каком уничтожении могла быть тут речь, когда я отлично видел себя, и в то же время даже сознавал странность своего положения. Даже слова доктора, что «все кончено», не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся, настолько разнствовало то, что произошло со мною, с нашими представлениями о смерти!

Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности, скорее всего, могло бы дать мне понять случившееся, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным; но этого не было, и я водился лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странными явлениями, будучи совершенно не в состоянии связывать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, то есть, чувствуя и сознавая себя, думать, что я не существую.

Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать от людей религиозных, то есть не отрицавших существования души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбрось она с себя бренную плоть, сейчас же становится каким-то всеведущим существом, что для нее ничего нет непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгновенно входит в новые законы открывшегося ей нового мiра и своего измененного существования, но что все это так сродно ей, что тот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее Отечество, возвращение к естественному её состоянию. Такое предположение основывалось главным образом на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, как существуют они для плотского человека.

-16-

Предположение такое, конечно, совершенно неверно.

Из вышеописанного читатель видит, что я явился в этот новый мiр таким же, каким ушел из старого, то есть с почти теми же способностями, понятиями и познаниями, какие имел, живя на земле.

Так, желая как-нибудь заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми, то есть я звал, подходил, старался дотронуться, толкнуть кого-нибудь; заметив новое свойство моего тела, я находил это странным; следовательно, понятия у меня оставались прежние; иначе это не было бы для меня странным; и желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, для этого способу.

Даже поняв, что я умер, я не постиг какими-нибудь новыми способами происшедшей во мне перемены и, недоумевая, то называл мое тело «астральным», то у меня проносилась мысль, что не с таким ли телом был создан первый человек и что полученные им после падения кожаные ризы, о которых упоминается в Библии, не есть ли то бренное тело, которое лежит на койке и через несколько времени превратится в прах; одним словом, желая понять случившееся, я подводил такие ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по моим земным познаниям.

И это естественно. Душа, понятно, есть дух, но дух, созданный для жизни с телом; поэтому, каким же образом тело может явиться для нее чем-то вроде тюрьмы, какими-то узами, приковывающими ее к несродному будто бы ей существованию?

Нет, тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она является в новый мiр в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, настроен, его душе много будет более сродно и оттого понятнее в этом новом мiре, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем, тогда как первая в состоянии будет, так сказать, сразу читать там, хотя и не бегло и с запинками, второй, подобно моей, нужно начинать с азбуки, нужно время, чтобы уразуметь и тот факт, о котором она никогда не помышляла, и ту страну, в какую она попала и в которой никогда и мысленно не бывала.

Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой, что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для того, чтоб с моей стороны сделать усилие сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь; едва что-либо являлось передо мной, как память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапывала все завалявшиеся там и заглохшие крохи знания по данному предмету, и то, что в другое время, несомненно, вызвало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы известным. Иногда я даже каким-то наитием предугадывал и неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества.

Окончание следует

/Торжество Православия_1.jpg)

7. Re: Смерть маловера, посмертные испытания его души и чудесное воскресение

6. Ответ на 5., Даневский Саша:

5. Ответ на 4., электрик:

4. Re: Смерть маловера, посмертные испытания его души и чудесное воскресение

3. Re: Смерть маловера, посмертные испытания его души и чудесное воскресение

2. Re: Смерть маловера, посмертные испытания его души и чудесное воскресение

1. Re: Смерть маловера, посмертные испытания его души и чудесное воскресение