В мае 1846 года, при сносе старого храма, тело святителя Тихона было найдено нетленным. Любопытно, что архиерейское облачение, несмотря на 63-летнее пребывание в сыром месте, оказалось целым. 20 мая 1846 года владыка Антоний сообщил Святейшему Синоду об обретении мощей святителя Тихона нетленными. С этого времени началась серьезная подготовка к прославлению святителя Тихона Задонского. Несомненно, обо всем этом в подробностях знал и Мотовилов, чаявший исцеления от мощей святителя Тихона по данному ему обетованию.

В мае 1846 года, при сносе старого храма, тело святителя Тихона было найдено нетленным. Любопытно, что архиерейское облачение, несмотря на 63-летнее пребывание в сыром месте, оказалось целым. 20 мая 1846 года владыка Антоний сообщил Святейшему Синоду об обретении мощей святителя Тихона нетленными. С этого времени началась серьезная подготовка к прославлению святителя Тихона Задонского. Несомненно, обо всем этом в подробностях знал и Мотовилов, чаявший исцеления от мощей святителя Тихона по данному ему обетованию.Считая своим архипастырским долгом довести начатые труды до конца, Антоний, уже слабеющий от болезней, вновь в октябре 1846 года свидетельствовал перед Святейшим Синодом о всенародном благоговейном почитании святителя Тихона Задонского, о множестве чудесных знамений - и ходатайствовал (после повторного освидетельствования святых мощей) о прославлении нового всероссийского чудотворца Тихона.

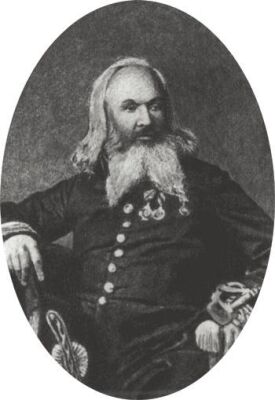

Из "Записок" Мотовилова следует, что 13 августа 1857 года, в день памяти святителя Тихона Задонского, он писал особое письмо высокопреосвященному Иосифу, архиепископу Воронежскому и Задонскому - для передачи митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору и Синоду. Целью письма было засвидетельствовать... еще не совершившееся чудо. В 1834 году исцеливший Мотовилова святитель Антоний Воронежский прозорливо предупредил, что окончательное исцеление совершится над Мотовиловым при открытии мощей святителя Тихона Задонского. С тех пор Николай Александрович с необыкновенным и вполне понятным чувством ожидал исполнения обетования. Открытие мощей святителя Тихона состоялось лишь в 1861 году. Но за четыре года до этого события Мотовилов пишет воронежскому архиепископу: "Долгом моим считаю заранее, до открытия мощей святителя сего, сделать известными все обстоятельства этой болезни моей внутренней и дивных событий, сопровождавших ее..." Через четыре года, в день открытия мощей (13 августа 1861 года) Мотовилов напишет огромную по объему "Докладную записку... о чудотворных исцелениях... по молитвам архиепископа Антония и святителей Митрофана и Тихона...", в которой снова изложит все обстоятельства дела.

Будучи духовным другом святителя Антония Воронежского, Мотовилов давно и нетерпеливо ожидал прославления святителя Тихона в лике святых. Ведь владыка уже в 1846 году знал, что мощи святителя Тихона нетленны и убеждал Святейший Синод приступить к делу прославления великого угодника Божиего. Вероятно, каждый август Мотовилов старался быть в Воронеже. Очевидно, уже в 1857 году Николай Александрович, будучи в Воронеже и Задонске, что-то прослышал про возможное близкое прославление святителя Тихона - и поторопился предупредить о пророчествах, которые были ему даны архиепископом Антонием. Фактически его письмо от 13 августа 1857 года было первой редакцией его "Записок".

С 9 августа 1861 года в Воронеж начал прибывать народ - на открытие мощей святителя Тихона. По наблюдениям современников, с 9 по 12 августа на празднование прибыло 221 тысяча человек! Едет в Воронеж и Николай Александрович. Безымянный свидетель описывает происходившее 11 августа следующим образом: "На паперти губернатор с жандармами и полицейскими офицерами и командой сдерживал народ, рвавшийся в церковь (имеется в виду Богородице - Рождественский храм -В.М.), куда впускали человек по сту... внутренность храма очень мала и, сверх того, несли много больных" [1]. Автор описывает исцеление одной семидесятилетней старухи, которую с трудом тащили к мощам святителя пять мужчин. Она вырывалась, повалила всех и убежала. У выхода ей скрутили руки и ноги и снова потащили к раке. Лицо и глаза у нее налились кровью, пена шла изо рта. Но как только она коснулась гроба святителя Тихона, она "повисла на нем в судорогах". На другой день она пришла к святителю уже сама - и благодарила его за исцеление. В это же время автор описания наблюдал исцеление слепорожденного мальчика. Возможно, все это видел и Мотовилов - и еще более укреплялся в мысли, что обещанное преподобным Серафимом исцеление обязательно совершится над ним.

С 9 августа 1861 года в Воронеж начал прибывать народ - на открытие мощей святителя Тихона. По наблюдениям современников, с 9 по 12 августа на празднование прибыло 221 тысяча человек! Едет в Воронеж и Николай Александрович. Безымянный свидетель описывает происходившее 11 августа следующим образом: "На паперти губернатор с жандармами и полицейскими офицерами и командой сдерживал народ, рвавшийся в церковь (имеется в виду Богородице - Рождественский храм -В.М.), куда впускали человек по сту... внутренность храма очень мала и, сверх того, несли много больных" [1]. Автор описывает исцеление одной семидесятилетней старухи, которую с трудом тащили к мощам святителя пять мужчин. Она вырывалась, повалила всех и убежала. У выхода ей скрутили руки и ноги и снова потащили к раке. Лицо и глаза у нее налились кровью, пена шла изо рта. Но как только она коснулась гроба святителя Тихона, она "повисла на нем в судорогах". На другой день она пришла к святителю уже сама - и благодарила его за исцеление. В это же время автор описания наблюдал исцеление слепорожденного мальчика. Возможно, все это видел и Мотовилов - и еще более укреплялся в мысли, что обещанное преподобным Серафимом исцеление обязательно совершится над ним.12 августа 1861 года в Воронеже продолжались торжества. С утра была отслужена Божественная литургия и молебен перед образом Владимирской Божией Матери. В час дня все услышали благовест с перезвоном в монастыре и в соборе. Через полчаса из собора в монастырь потянулся Крестный ход. Впереди несли мощи святителя Тихона. Народу было разрешено взять - кому посчастливится - покров с мощей святителя.

Ближе к вечеру, в 18 часов, началось всенощное бдение. Служил владыка Антоний Воронежский, а вместе с ним - архиереи, прибывшие из Санкт-Петербурга (митрополит Исидор), Феофан, епископ Тамбовский и Шацкий, а также Сергий, епископ Курский и Белградский. В храм с трудом входили люди, ибо набралось около 8-ми тысяч человек. Когда сняли крышку, раздались крики простодушной, горячей русской веры: "Батюшка ты наш! Отец наш! Голубчик ты наш! Родимый, ожил ты для нас, кормилец!" Многие из стоявших в храме заливались слезами умиления. В это время архиереи помазывали освященным на мощах елеем. Мотовилов, конечно же, вместе со счастливчиками, проник в храм.

Обстановка, которая сложилась на прославлении мощей святителя Тихона 13 августа 1861 года, хорошо описана в одном из его житий: "13 августа... чрезвычайное множество народа стеклось со всех пределов России... до трехсот тысяч людей собралось на праздник... Недоставало воды в городских колодцах для такого множества; ее привозили с соседнего Дона... К нему стекалось множество расслабленных и болящих... Во втором часу пополудни начался крестный ход из городского собора в монастырский..." [2]. Безымянный паломник из Москвы отмечал: "Шесть дней я жил во времена Евангельские: слепые прозревали, хромые ходили, расслабленные получали силы молодости. Народ был полон благочестия" [3].

В этот же день, 13 августа, он начинает писать докладную записку на имя петербургского митрополита Исидора и Святейшему Синоду о дозволении строить "из польз" предполагаемого к открытию Спасо-Преображенского банка Собора Божией Матери Радости всех Радостей в Дивееве. Причем ясно, что огромный текст записок с изложением биографических данных был заготовлен Мотовиловым давно. Он лишь ждал 13 августа для того, чтобы подтвердить обетование, данное ему еще святителем Митрофаном в 1830-х годах. В это обетование он верил безусловно, и вера его полностью оправдалась. У мощей святителя Тихона он получил полное исцеление. Теперь можно было отправлять свои "Записки" владыке Исидору, митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому.

29 августа 1861 года Мотовилов, наконец получив давно чаемое исцеление, в своем дневнике отметил: "На всенощной Усекновения главы святому Иоанну Предтече стоял я возле мощей святителя Митрофана, стоявших по случаю перемены балдахина над местом его прежней усыпальницы против усыпальницы высокопреосвященного Антония, кто-то невидимый, но ясно слышимый, подошед ощутительно, сказал мне: "Что же ты думаешь, "где же обетованное мне высокопреосвященным Антонием, от лица святителя Митрофана сказанное мне, исцеление от внутренних болезней моих", и ждешь явного о том какого-то знамения, а разве это<го> мало, что ты удостоился хоть и с закрытыми глазами, но все-таки не во сне, а явно иметь счастие видеть двух святителей Воронежских: Антония и Тихона, - ведь это не призраки ты видел, а их самих, - так вот тебе знамение, что термин внутренних страданий твоих кончился. Этот дар Божий дан тебе, храни и делай", - и прибавлено несколько слов, лично до моей жизни относящихся".

Так мистическим образом святитель Тихон оказался связан с судьбой Божьего избранника - Николая Мотовилова.

Владимир Иванович Мельник, доктор филологических наук

СНОСКИ

1 - Поездка в Задонск во время открытия мощей епископа Воронежского и Елецкого Тихона 1-го. М., 1861.

2 - Житие святителя Тихона Задонского. СПб., 1864. С. 68 - 70.

3 - Поездка в Задонск во время открытия мощей епископа Воронежского и Елецкого Тихона 1-го. М., 1861.

С. 21.