Прозу инока Всеволода Филиппьева всегда отличал особенный приключенческий стиль, берущий свое начало в русской литературе еще от Достоевского. Но если у Достоевского это были приключения, полные психологизма, то у инока Всеволода это приключения духовные. К ним можно было отнестись несерьезно. Но тот, кто не способен всерьез отнестись к своему детству, к своей юности, тот уже совсем зачерствел, и суета этого мира забрала уже все его силы. Такому человеку эту книгу читать мы бы не рекомендовали.

Современный мир уже очень далек от реальности, а книга о. Всеволода отчасти может называться духовной фантастикой, так как многие события, описанные в ней, могут показаться фантастичными простому обывателю. Но если мир безумен сейчас до такой степени, что всё нормальное и греховное является нормой, то значит как должен для него выглядеть тот, кто не следует этим путем современности? Конечно же, безумным. Именно в такой мир и приходит, согласно сюжету книги, старец со Святой Горы. Старец, в существование которого мир, вобщем-то, и не верит.

Книга представляет собой систему необычных зеркал. Если можно так выразиться раззеркаливающих обратно то, что уже зазеркалено. Мир современного Петербурга отражается в глазах старца, и именно его глазами смотрят на этот безумный мир и автор книги и ее читатель, и, может быть, от этого книга предстает некоторой фантасмагорией.

Глазами старца мир проходит как бы боковым зрением как красивый, но бессмысленный калейдоскоп. Непонимающему его миру Святогорец платит тем же - он просто живет в нем в параллельной плоскости.

Где приходилось слышать, что вообще «слишком чувствовать» материальное, «слишком всматриваться» в окружающие вещи - это прерогатива людей недуховных. В этом смысле действительность в романе о.Всеволода как раз и представлена в таком притупленном восприятии.

И без того туманный Петербург Достоевского открывается читателю с самых неожиданных сторон - сверху и снизу, жизнью под открытым небом и жизнью в трущобах. Поэтому книга где-то по-странному «иконописна».

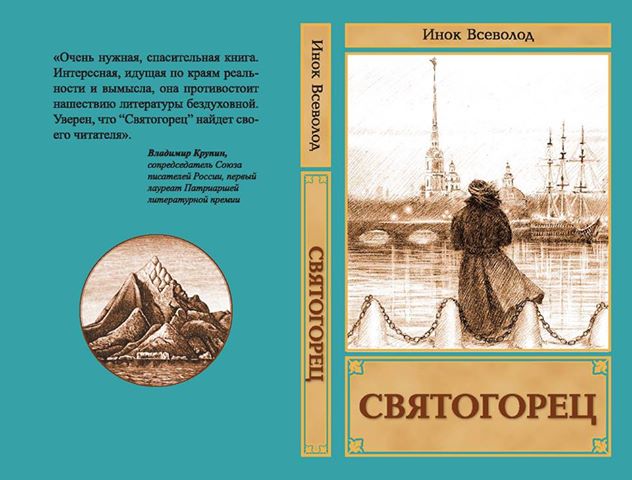

При чтении её возникает то же чувство, что и при взгляде на старинные иконы, где святой во весь рост купается в небе и только ногами касается земли, где за фалды его одежды держатся маленькие простые люди, чающие спасения и утешения. Святой же держит в руках город или монастырь. Таким же иконописным выглядит в книге Святогорец, главный герой - афонский монах, ставший по странной судьбе покровителем Санкт-Петербурга.

Роман закольцован подобно четкам и удивительно, что к его героям волей - неволей возвращаешься снова и снова. Есть ощущение, что герои живут где-то там же, где и герои Достоевского, Гоголя и лучших представителей русской литературы.

О чем же этот роман? Да, именно роман. Как ни странно он именно о любви к тем, кто в мире. Признаюсь честно, я пропускал теоретические рассуждения автора, богословские обоснования и рассуждения. Для меня самый главный показатель успешности произведения - та удивительная при всей своей простоте сюжетная линия, которая, петляя, уходит прямо в небо. За ней было легко следить и даже предсказывать, но почти невозможно проследовать, при всем неизбывном желании, до самых последних глубин. У меня не получилось. Может быть, у читателя получится.

Сергей Валентинович Чесноков, к.ист.н., президент АНО «Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ"»

.jpg)