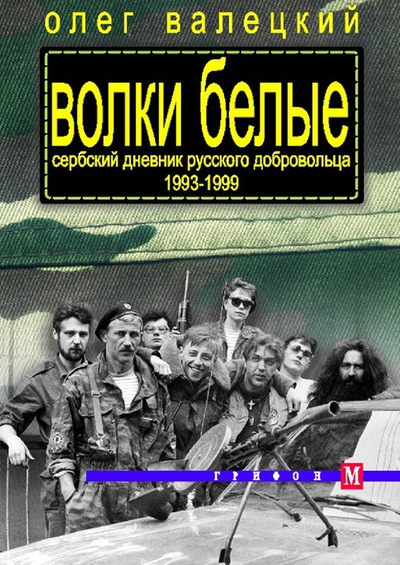

Тёплый майский день 1993 года, я сижу за столом кафе Белградского железнодорожного вокзала и пью пиво из полулитровой кружки. Со мной мои боевые товарищи по нашему русскому добровольческому отряду, воевавшему с начала марта 1993 года под Вышеградом в Республике Сербской. Мы уже второй день дежурим на вокзале, чтобы встретить своих товарищей из Вышеграда. За это время мы встретили двух русских добровольцев, возвращающихся домой из Республики Сербской Краины, потом ещё одного русского, неведомо какими путями попавшего в Сербию в состав «специальной» (специального назначения) милиции, действовавшей в Косово, и приглашавшего нас к себе. Попались нам на глаза кикбоксёры из Петербурга, но обоюдного желания завязывания каких-либо отношений у нас не возникло. Куда более приветливой и симпатичной, в отличие от героев спортивных побед, нам показалась девушка Илона из Днепропетровска, следовавшая домой не по собственному желанию, а из-за печати о депортации, поставленной ей местной полицией вследствие чересчур усердного выполнения Илоной своих обязанностей танцовщицы в стриптиз-баре.

Тогда после двух месяцев скитаний по босанским горам очень хотелось встретить своих земляков, но после долгожданного свидания с ними на местном базаре в Белграде, ностальгия быстро улетучилась.

Впрочем, меня возвращение домой вообще не интересовало, в отличие от других ребят, так как никаких обязательств в России я не имел. Кроме того, внутри я чувствовал глубокую неудовлетворенность.

Провалявшись после ранения месяц в больнице города Ужице (Сербия), а до этого пробыв на фронте всего один месяц, ветераном я себя назвать, не мог. Да и этой войны я ещё понять не мог и поэтому очень хотел принять участие в какой-либо большой военной операции.

До этого же я воевал в составе небольшой бригады, собранной из сербских беженцев из мусульманского Горажде. Наш отряд большую часть времени проводил в горах, лишь изредка посещая свою базу в штабе бригады в большом сербском селе Семеч.

Мой отряд состоял из казаков из-под Ростова-на-Дону, Москвы, Омска и Саратова как и из прочих добровольцев из различных городов бывшего СССР, общей численностью до 35 человек. Большая часть нашего отряда прибыла организованно из Москвы, а меньшая присоединилась в Вышеграде и состояла из 8 человек из Питера, приехавшая на 2 недели раньше. К нам присоединилось ещё несколько добровольцев, оставшихся из предыдущих добровольческих отрядов действовавших в район Вишеграда (2-ой РДО из ушедший в район горного массива Маевица и казачьего отряда, переставшего существовать как единое целое в феврале 1993 года).

Мы попали в сложную ситуацию. Положение в Вышеграде сильно изменилось с ноября 1992, когда здесь появился, по инициативе Ярослава Ястребова перед этим устроившего в Москве голодовку перед посольством Югославии в Москве, первый русский добровольческий отряд, назвавший себя «2 РДО» (Второй русский добровольческий отряд). Тогда сербская власть постоянно ощущала опасность неприятельского нападения, в силу того, что противник свободно передвигался по горам, непосредственно расположенным над самим Вышеградом. Войск у местного командования было мало, и его главную силу составляла лишь интервентная чета (рота быстрого реагирования) под командованием местного серба Милана Лукича, хотя ко времени нашего приезда фактически её командиром был его заместитель - молодой парень по имени Бобан Инджич. В этих условиях приходилось искать людей, умеющих владеть оружием и способных выполнить ответственные задачи, поэтому сюда попадали бойцы из отрядов «специальной» милиции Сербии, но и добровольцы из Сербии и Черногории. С одной из таких групп мы познакомились сразу же по прибытии в Вышеград, они назвали себя «Скакавцы» (Кузнечики).

Интересно, что Горажде едва не было взято силами ЮНА, точнее, силами её Ужичкого корпуса в апреле 1992 года, уже «зачистившего» Вышеград от мусульманских боевиков, установивших там власть СДА. Тогда же были «зачищены» соседний городок Руде. Ужичкий корпус наступал без всяких препятствий, и впереди его действовало несколько «интервентных» групп из местных сербских добровольцев, обеспечивающих относительное безопасное продвижение техники, причём многие местные сербы, бежавшие в сёла от власти мусульман, присоединялись к наступавшим войскам. Конечно, было немало ошибок, и люди из-за них, естественно, гибли. Так, в одном туннеле оказались запертыми со стороны мусульман несколько сербских бойцов и после девяти дней нахождения там, в живых осталось двое (об этом позднее в Сербии был снят художественный фильм «Лепа села лепо горе» («Красивые сёла красиво горят»).

Но слишком велико было превосходство ЮНА в технике и организации, чтобы группы мусульманских боевиков, не имевших здесь ни поддержки, ни складов оружия, могли бы остановить Ужичкий корпус. Сами местные мусульмане Подринья (область вокруг городов Вышеград, Руде, Рогатицы, Братунца, Сребреницы) воспринимали всю эту область как свою вотчину. Но их упорство всё же было сломлено ЮНА, и та уже было вошла в Горажде. Однако затем генерал Ойданич, тогдашний командир Ужичкого корпуса, по приказу свыше приказал частям ЮНА отходить в Сербию. Заменили их местные сербы, в то время хоть и куда лучше вооруженные, чем мусульмане, но плохо обученные по сравнению с ЮНА а главное уступавшие мусульманам в численности.

В конце концов, мусульмане, в большом числе согнанные в Горажде, а главное, в соседние с ним сёла, так и не «зачищенные», пошли в августе в контрнаступление, в результате которого сербы потеряли до двухсот человек убитыми, несколько тысяч сербов, в том числе гражданских лиц, было изгнано, а немалое число их осталось у мусульман, и последние захватили немалое количество орудий, минометов, танков и бронетранспортеров. Мусульмане тогда дошли за месяц до самого Вышеграда, и среди местных сербов настроения были не из приятных. Многие из них, обвиняя власть в предательстве, вообще уехали из Республики Сербской. Уже после войны на телевидение генерал Манойло Милованович, бывший начальник штаба ВРС, обвинил четверых местных сербских функционеров в сдаче мусульманам Горажде за 27 миллионов марок (DM), но поименно их не назвал, а следствия, конечно, так никто и не начал.

Превосходство в вооружении сыграло отчасти и отрицательную роль в сербских войсках, так как смелые и инициативные командиры нужны не были, и все в свои руки взяла местная номенклатура, озабоченная, помимо вопросов собственного обогащения, выполнением парадоксального приказа сверху, то есть из Белграда – «ни шагу вперёд». Действительно осенью 1992 был дан приказ на остановку всех больших наступательных операций сербских войск.

Само общее руководство военными действиями проводилось из Сербии, откуда и направлялись десятки армейских, полицейских и добровольческих подразделений, и фактически Республика Сербская была заложником политики в Белграде, в том числе и в отношении уже достаточно известных фактов этнических чисток. Сводить всё к мести сербов за события в 1941-45 году не стоит, ибо в Сербии, откуда и поступали приказы сербской стороне в 1941-45 годах, война шла между четниками и партизанами, в подавляющем большинстве бывших сербами. Данного вопроса я касаюсь потому что традиционно сербов связывали с фактами военных преступлений, а тем самым и русских добровольцев.

По большому счёту любое государство имеет право поступать, так как считает нужным, и те сербы, что проводили этнические чистки, и поступали так как было столетиями принято поступать в Боснии и Герцеговине. Тут шла тотальная война - кто кого, и мусульмане, там где были в состоянии, поступали также как и сербы и хорваты. Однако, тогда никто из нас понятия не имел ни о чём об этом, и большинство из нас ехало защищать православных сербов от каких то мусульман, за которыми стоит мировой ислам.

Тут надо учитывать что само данное движение русских добровольцев родилось в недрах тогдашней российской политической оппозиции и потому состояло в своем большинстве из людей, придерживавших преимущественно как тогда говорили "националистических" взглядов. Для многих из нас сербы ассоциировались с русскими, а мусульмане с чеченцами и афганцами и мы с удивлением обнаружили что на чеченцев, афганцев и арабов местные мусульмане не были похожи. Мы попали, как я уже потом понял, в самый центр кровавых чисток.

Между тем, у сербов людей не хватало в регионе Подринья да и организованны подготовленны их части в этом районе были недостаточно хорошо.К тому же военного положения в Республике Сербской не существовало и потому часть местного населения ,как и полагается в подобных гражданских войнах проявило мало желания участвовать в войне,переложив свои обязаности на плечи своих соседей,друзей и родствеников.

Сербская власть нисколько не была озабоченна состоянием дел в собственном государстве в ходе войны, и, скорее наоборот, подавала ему отрицательный пример, ввергнув страну в хаос беззакония, воровства и коррупции. Тут уж явно было не до «высоких материй».

В силу этого действовавшая в районе Вишеграда и Горажде сербская Горажданская бригада имела в составе человек триста, а Вышеградская бригада была раза в два-три больше. В Руде также сформировалась бригада численностью сопоставимой с Вышеградской. Между тем число боеспособных мужчин-сербов в этих общинах позволяло создать в два-три раза большие бригады, и оружия бы на них хватило. Впрочем, численность тут было делом условным, ибо у сербов были раздуты тылы, на помощь которых, как всегда, рассчитывать не приходилось. Сербское командование тут могло рассчитывать лишь на интервентную чету (20-30 человек) Вышеградской бригады и интервентный взвод пятидесятилетнего Велько из Горажданской бригады, которого называли воеводой, а также на группы добровольцев из Сербии и Черногории.

В самих Республике Сербской и Республике Сербской Краине, которые являлись федерациями, а в некотором отношении и конфедерациями, местная власть была своего рода государством в государстве, а порой даже самостоятельно определяла направление военных операций, разумеется, в интересах своей общины. Вишеградская община потому и решила прибегнуть к подвернувшейся возможности и принять русских добровольцев.

Всего за период, с начала ноября 1992 года по конец мая 1993 года, через участие в операциях под Вышеградом прошло около двухсот русских добровольцев, но они действовали в самое тяжелое для Вышеграда время. Разумеется это не было политическим проектом Республики сербской, а тем более Сербии, это был своего рода частный проект на местном уровне.

Вместе с тем, русские же добровольцы действуя в составе «интервентных» отрядов, которые несли главную тяжесть маневренных операций – «акций» (по-местному) надежды сербов в общем оправдали. К тому же русские добровольцы усиливали местные войска не только количественно, но и психологически, давая сербам большую моральную поддержку, и потому неприятельская пропаганда продолжала твердить об участии в боевых действиях тысяч «русских наёмников».

Сам приход первых русских добровольцев ещё в ноябре во многом спас Вишеград, что признавали и многие мусульмане, говорившие, однако о тысячах «руссов» под Вышеградом. Русские добровольцы действовали действительно, что говорится «за десятерых». Первый русский отряд 2 РДО, называвшей себя ещё «Царские волки», прибыл сюда в начале ноября и к нескольким ребятам найденных Ястребовым в Москве и Питербурге в среде тамошнего «патриотического» движения, а также среди людей, случайно узнавших о возможности уехать в Югославию, в дороге присоединилось ещё несколько человек. Сам отряд достаточно хорошо себя показал, несмотря на то, что насчитывал он десяток бойцов. Однако, отряд потерял одного, Андрея Нименко из Москвы, убитым и нескольких раненными, и тем самым стал менее активным.

Тогда в конце декабре в Вышеград прибыло пятьдесят казаков, организованных майором Загребовым. Загребов был деловым человеком и сразу договорился что община будет казакам платить 400 немецких марок, то есть где то 300 долларов и оплачивать дорогу домой. Сами казаки по большему счёту были жителями главным образом Ростовской и Московской областей и большинство из них либо имело звания офицеров и прапорщиков, либо были участниками боевых действий в Афганистане, Приднестровье и в Закавказье. Это было типично для того времени.

Одной из первых казачьих операций был контрудар под сербским городом Руде, где совместно с ними действовали и добровольцы 2 РДО. Этому предшествовало нападение мусульман на позиции сербской бригады из Руде, которое едва не закончилось взятием самого Руде. Во внезапной атаке мусульмане перебили десяток сербских бойцов, а ещё несколько десятков взяли в плен, причём многих из них они просто подбирали у дороги и тут же сажали в грузовики. Захватили они и несколько единиц бронетехники, в том числе ЗСУ «Прага» и до десятка орудий и миномётов. По глубине противник вошёл на сербскую территорию на 20-25 километров, и в этом городе царила полная анархия. Сербское командование послало на помощь своих «интервентов» из Вышеградской бригады, насчитывающей, кроме двух десятков сербов, и тридцать казаков, а также нескольких добровольцев из 2 РДО.

Казаки под командованием Загребова были главной ударной силой. Они разделилась на две части, одна, под прикрытием шедшего с ними БОВ (югославский вариант советской БРДМ-2), пошла по дороге, разбирая завалы в туннелях, за которым шел «троцевац» (самоходная колесная зенитная установка с тремя автоматическими пушками калибра 20 миллиметров), причем в БОВе, как и в «троцевце», экипажи были казачьи. Вторая часть казаков пошла верхом гор, дабы по плану соединиться вместе уже перед последним селом, около которого и шла ранняя сербская оборона. Добровольцы 2 РДО со своим командиром Асом частью были с казаками, а частью находились при миномётах, обязанных поддерживать ударную группу, в состав которой были включены «сербские интервенты».

Всё обошлось без особых проблем, если не считать обстрелов из снайперских винтовок и пулеметов противника, от которых защитой служила как высокая обочина дороги, так и броня БОВ. Правда, казаки смогли бы захватить грейдер, на котором мусульмане, видимо, хотели делать завалы и который следовал прямо на наступавшую по дороге группу, но так как тот казак, что имел радиостанцию, был под броней, то пока до него докричались, мусульмане увидели казаков на дороге и тут же сдали назад. В село входить группа не стала, потому, что против этого был сербский командир, шедший с нами, а связь с командованием прервалась, и, в конце концов, группа возвратилась назад. Мусульмане же удерживать позиции не стали и тоже ушли к себе.

Во время акции произошел конфликт Загребова и добровольцев 2 РДО, что потом надолго испортило взаимоотношения с последними у казаков, тем более что сербское командование стало куда больше внимания уделять казачьей группе, чем 2 РДО, до этого бывшего центром внимания. В конце концов, все закончилось покушением троих добровольцев 2 РДО на жизнь Загребова, на базе добровольцев в лагере Околиште пока тот был в своей комнате, но тот отделался легким ранением, а потом казаки едва не употребили оружие против добровольцев. Разумеется большинство к данному покушению отношения не имело но тут уже людей понесли эмоции.

Впоследствии я слышал, а, главное, читал много обвинений в адрес казаков пары добровольцев из состава 2 РДО, чьи имена не хотел бы упоминать, однако, честно говоря, непонятно: что ожидали люди коли сами первые пытались убить командира подразделения в районе боевых действий. Писать после этого статьи и книги и называть тех казаков сбродом, только потому что те пошли разбираться с добровольцами Аса (причём конфликт остановил сам Загребов) как-то нелогично.

Впоследствии я заметил какое то патологическое желание русских друг друга на войне обливать грязью. В данном случае на Западе, с чьими вояками мне потом приходилось сталкиваться всё-таки существовал какой-то профессиональный кодекс поведения, тогда как у русских один-два интригана, которые преследуют сугубо личные цели, в состоянии легко натравить одних русских на других. Причина, думаю, очевидна - известна русская зависть и в данном случае использовались какие-то условные образы, типа «казаки и мужики», когда все добровольцы приехали из бывшего СССР и особо-то глубоко друг от друга не отличались. Другое дело что сама казачья идеология всё-таки имела какой-то сплачивающий фактор, и как и любая воинская мораль действительно была полезна на войне. В личной жизни те же казаки могли вести себя как угодно и были там разные люди и, естественно, были любители выпить и пострелять по пьяному делу. Но таких же любителей, как я потом лично убедился, было и у ребят из 2 РДО и потому подводит под личные конфликты идеологическую базу можно только под влиянием либо политических убеждений либо чрезмерного самолюбия.

Объективно же казаки воевали хорошо и зря сербское командование их тогда бы не выделяло. Их ночные выходы были редкостью в той войне и требовали хорошей подготовки. Ночные действия ведь должны вестись отработанной группой и любое изменение плана чревато потерей связи, а то и открытием огня по своим. Боевые действия ночью также требуют хороших нервов, чтобы не обнаружить себя огнем, чьи вспышки ночью хорошо видимы, и сохранить выдержку при «слепом» огне противника, который темноту периодически прошивает очередями. Само нападение должно осуществляться лишь при точном определении расположении противника, и тут очень важным представляется умение скрыто и бесшумно довести силы до линии развертывания в боевые порядки. Очень затруднено ночью точное ведение огня, что требует более близкого контакта с противником. Произвольное открытие огня, просто разговор или зажженная сигарета могли привести нередко к разгрому группы, и здесь была очень важна дисциплина и подготовка бойцов, чтобы все они знали план нападения, действуя быстро и решительно. Быстрота здесь значила, либо полное уничтожение противника с занятием всех его позиций, либо своевременный уход, дающий большую, чем днем безопасность, ибо противник, ошеломлённый атакой, с трудом успеет собраться и решиться на преследование. Ночь лучше всего подходила для нападений на фланг и тыл противника небольшими группами, парализующими его движение, однако эти же группы и сами могли попасть в засаду противника.

При этом из снаряжения у казаков были лишь приборы ночного видения тогда как имевшихся в ЮНА радаров как например переносной ИР-3 (вес в патрульном варианте - 5 кг, дальность обнаружения ползущего человека - до 300 метров, идущего - до 1500 метров), не было и в самих сербских войсках.

После войны один мой знакомый сербский инженер говорил мне, что во время войны на предприятии «Энергоинвест» в Сербском Сараево ими были разработаны охранные системы, определявшие, через втыкаемые в землю сейсмические штыри-датчики уровень и направление приближения противника, обеспечивая прицельный огонь пулеметов, управляемых автоматически. Однако, по словам Мичи, их местное войско также не захотело принимать их на вооружение. Ночью поэтому приходилось полагаться на один-два прибора ночного видения, как правило, М-976 (бинокль монокулярного типа, работавший на светоусилении), а также несколько ночных прицелов.

Так что, уже одно то, что казачий отряд из Вышеграда ходил в ночные рейды, делает им честь, ведь такие рейды - дело сложное и опасное. Так под Буяком одна казачья группа направлялась в обратную дорогу не тем путем, которым шли в разведку, наткнулась на группу мусульман, шедших как раз туда, где незадолго до этого казаки прошли в операцию. Казаки тогда первыми с близкого расстояния открыли огонь по противнику, но тот, хотя и понёс потери, но всё же успел уйти. Не всё шло у казаков успешно, и они, как и все на войне, несли потери.

Сербское командование решило тогда организовать «акцию» по взятию мусульманского села Твртковичи, из которого противник сделал узел обороны. Казакам в плане отводилась ключевая роль. Они, разделённые на две группы, одной должны были ударить по самому селу, а второй отсечь возможную помощь противнику со стороны села Ораховцы. С третьей же стороны сербские «интервенты» должны были вести огонь по селу, эту же задачу имело сербское самоходное орудие и добровольцы из 2 РДО Аса, имевшие на вооружение миномёты. Казаки перед «акцией» тренировались в своей базе Околиште хождению след в след и выход на исходные позиции должны были осуществить затемно, перед рассветом, чтобы напасть рано утром. Группу с самого начала стали преследовать неудачи. Сначала в одной группе тяжело нагруженный москвич Костя Ундров наступил на противопехотную нажимную мину. Ему бросился помогать командир этой группы «Мирон», но и он наступил на мину. Такая же судьба постигла их доктора Сергея Баталина, сумевшего всё же потом оказать медпомощь ребятам. Косте и Мирону в больнице ноги сохранили, а вот Баталин ногу потерял и, позднее, возвратившись под конец войны в Вышеград, здесь же и умер.

От всей той группы к селу вышло всего двое, остальные, вместе с сербскими проводниками в суматохе до позиций не дошли. Более успешной здесь была другая казачья группа, которая и должна была напасть на село и поэтому имела состав более подготовленный. В состав этой группы входили: казачий атаман Геннадий Котов из Волгодонска и майор Загребов и с ними были еще десяток человек - Игорь, Стас, Борис Я., Глеб, «Сися», «дед Валентин», Вася Ганиевский, Андрей К., Женя Т. и двое сербских проводников. Эта группа, выйдя в четыре утра, дошла до исходных позиций, а так как сильный мороз загнал мусульманское боевое охранение в дома, то казаки успели поставить даже несколько взрывных устройств. Дождавшись шести утра и приведя в действие эти устройства, казаки открыли огонь в упор по выбежавшим из домов неприятельским бойцам, положив многих из них. Так как опыта стрельбы из тромблонов они не имели, то их пускали только навесом через крыши домов в сторону убегавших. С другой стороны по селу огонь открыли сербы. Главным ориентиром была мечеть. У мусульман началась паника, что усугубило то что, то «дед Валентин» из снайперской винтовки «снял» четверых. С противником было бы полностью покончено, но дело испортила минометная мина, упавшая под ноги Васе Ганиевскому, когда тот стрелял из «Золи». Убила она не только его, но и сербского проводника Неделько, а казаку Игорю выбило глаз. Началась суматоха, в которой ударной группе было уже не до села, а резервной группы не было. Эти потери были у казаков не последними. В феврале, попав в засаду, они потеряли своего атамана Геннадия Котова, воевавшего ещё в Приднестровье, и в их среде начались разлады по поводу того, кому быть атаманом, что закончилось выбором нового атамана Виктора Заплатина. ветерана Абхазии. Одна группа казаков тогда ушла под Церску где как раз проходила операция армии Республики Сербской - ВРС и армии Югославии по наступлению на Сребреницу и Жепу. В феврале в Вышеграде был распущен и 2 РДО, и в Вишеграде остались лишь их командир Саша - «Аса» и два его бойца - Саша Кравченко и Игоря Казачинский, выздоравливаший после тяжёлого ранения. Остальные ребята перешли оттуда под Лопары, где в одной из операций погиб другой их боец - Дмитрий Чекалин, который, оказавшись в окружении, подорвал себя не желая сдаватся. Затем ребята из 2 РДО перешел оттуда в мае 1993 года в Прачу, село в двух десятках километров от Пале, в состав местного «Подграбского» батальона (штаб в селе Подграб) 1-ой Романийской бригады.

Сербские «интервенты» тоже понемногу разъезжались, так как основу их составляли тоже две добровольческие группы. Когда приехал наш отряд в Вышеград, я ещё не знал, что 27 февраля группа бойцов из состава этих «интервентов» остановила поезд Белград-Бар, проходивший как раз по территории общины Вышеград, и, выведя оттуда 21 мусульманина, естественно, живших в Сербии или Черногории, перебила их. Узнал я все эти подробности уже после войны из сербской прессы, в которой писалось, о двух добровольцах - вышеградских «интервентах» из отряда «Скакавцы», которых арестовала в Черногории местная милиция, один из которых, Небойша, был командиром того отряда, а главным обвиняемым, по сообщению МВД, являлся знакомый нам Бобан Инджич, с которым у добровольцев 2 РДО и у его командира Саши - «Аса» отношения были натянутые. Главным же организатором был, согласно прессе, Милан Лукич, провозгласивший себя «воеводой» и имевший крепкие связи в верхах, особенно, в Белграде, где служил его дядя генерал МВД - Сретен Лукич. Он-то после подписания договора о мире в Дейтоне, стал одним из главных обвиняемых в процессах Международного трибунала в Гааге.

К нашему в марте 1993 года приезду ситуация здесь значительно изменилась и противник был отбит значительно дальше от Вышеграда к селам Ораховцы и Джанкичи. В силу этого мы сразу же по приезду представителями Вишеградской общины были переданы Горажданской бригаде в село под названием Семеч. Так как наш приезд организовал Загребов, то мы должны были получать также 400 немецких марок в месяц, и плюс за ранение нам должна была выплачиватся тысяча немецких марок.

Последние чуть было нам не пригодились, когда в ходе разборки оружия в казарме два раза ребята стрельнули случайно в стену помещения.

Из Семеча мы после нескольких незначительных боевых выходов, после которых, правда, некоторые из нас заявив, что обморозили ноги, от хождений в горы отказались. Нас марш-броском отправили на высоты Заглавок и Столац, разделив на две группы, откуда далее мы должны были двинуться в наступление на Горажде.

Начало наступления, однако затянулось, и мы устроились на импровизированных и плохо укрепленных позициях на горах, покрытых на склонах и в ложбинах лесами. Сразу же открылась слабость нашей организации, вызванная отсутствием элементарного командования. В группе, посланной на соседнюю гору Столац, которой руководил капитан третьего ранга Владимир Сафонов (петербургский политический активист «Русской партии») начались неурядицы. В данном случае сыграло роль то, что в их рядах было несколько офицеров армии, а также несколько московских политических активистов, которые как потом говорил Павел друг Владимира, просто невзлюбили Сафонова. В итоге каждое его действие подвергалось сомнению, так что впоследствии «московская» часть группы ушла, оставив питерцев - Владимира, Дмитрия Попова-старшего, лейтента внутрених войск Павла П. и Андрея самих. При этом сам Сафонов в Боснию прибыл согласно глубоким убеждениям, считая что, воюя здесь, он воюет за Россию, и поэтому вряд ли имел настолько уж большие личные амбиции, тем более что в Питере имел достаточно устойчивое положение.

У нас на Заглавке колектив сложился более дружным, и ещё в Москве нашим неформальным лидером стал Лёша, казак с Дона, воевавший до этого в Карабахе и Приднестровье. Он стал атаманом нашей «походной казачьей станицы», в которую входили десяток-полтора человек, считавших себя казаками, но которые были из Ростова, Омска, Екатеринбурга, Ставрополя, Москвы, Саратова, Киева. Двое молодых ребят из Киева, Юлик и Тимур, сначала провозгласили себя «космополитами», но затем согласились стать приписными казаками. Помимо этого с нами было еще несколько москвичей, казаки становится не пожелавшими. Впрочем деление нашего отряда на казаков и «неказаков» было весьма относительно и проблемы возникали у нас из-за личных амбиций.

В командиры, кроме Леши, стремились и другие кандидаты - Миша, казак из Саратова, проставленный сербами общим командиром, так как он раньше прибыл в Вышеград в составе первого казачьего отряда, а в роли военного советника выступал бывший командир 2 РДО, Саша-«Ас», с ним был его боец - Саша Кравченко, молодой двадцатилетний парень из Караганды, послуживший немного в Литве прапорщиком на авиабазе. Правда наши донцы Аса сразу невзлюбили из-за предыдущих его конфликтов с казаками, и потому он с Сашей действовали сами по себе.

Продолжение следует