Святки, святые вечера в православной традиции и в русском народно-поэтическом сознании знаменуют торжество Солнца правды – Христа – над тьмой, победу над нечистой силой.

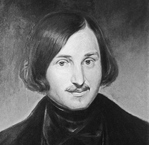

На эту тему Николай Семенович Лесков (1831–1895) создал святочный рассказ «Чертогон» (1879). Впервые рассказ был опубликован в рождественском номере ежедневной газеты «Новое время» от 25 декабря 1879 года под названием «Рождественский вечер у ипохондрика». Сам писатель был доволен своим произведением и, отвечая на поздравления с праздником в письме к издателю и редактору «Нового времени» А.С. Суворину, с одобрением отозвался о святочном номере газеты в целом: «И Вас с праздником, мой старый коллега! №, слава Богу, хорош. Я его нетерпеливо ждал увидеть. <…> Я, кажется, не хуже людей». «Рождественский вечер у ипохондрика» утверждает мысль «о превосходстве веры над неверием» и, согласно святочным жанровым канонам, закономерно завершается обращением к празднику Рождества Христова.

Так, в рассказе «Чертогон» изгнание черта – духовно-душевное очищение происходит только при вмешательстве Божьего Промысла. Исступленная оргия купеческого кутежа в рождественскую ночь, свидетелем которой стал рассказчик-провинциал, приехавший из Орла в Москву поступать в университет, ужаснула молодого человека. Н.С. Лесков нисколько не сгустил краски, описывая бесовской шабаш этой «вальпургиевой ночи» с участием пожилых купцов-миллионеров. Их прототипы – известные московские миллионеры: владелец хлопчатобумажных торговых фирм и собиратель древнерусских рукописей А.И. Хлудов (1818–1882) и откупщик В.А. Кокорев (1817–1889). «Главное: картина хлудовского кутежа, который был в прошлом году, и на нем Кокорев играл. Это живо прочтется», – замечал Лесков в письме к Суворину.

Современные прототипы персонажей «Чертогона» без труда могут отыскаться сегодня повсеместно: и в нынешней Москве, и в провинции, в том числе родной Н.С. Лескову многострадальной Орловской губернии.

Показанная в рассказе адская «пропасть разгула, не хочу сказать безобразного – но дикого, неистового, такого, что и передать не умею», низводит человека до животного, скотского, зверского состояния. Разгуляв-шийся купец-миллионер Илья Федосеевич, дядя рассказчика, превращается в опасного «дикого зверя»: «Он мне был чрезвычайно страшен. <…> Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя, с его невероятною фантазиею и ужасным размахом».

«Зверство» и «дикость» плотской натуры – казалось бы, необузданные, неукротимые, усмиряются трепетом заплутавшей без Бога души. Она содрогается перед разверстой адской бездной.

Бесовское начало неизбежно побеждается Божеским, безобразное преодолевается прекрасным, тьма вытесняется светом, на смену ночи приходит утро, грехопадение взывает к молитвенному покаянию – на этих антиномиях выстраивается композиция святочного рассказа. Наутро после разнузданного ночного кутежа «Москва была перед носом и вся в виду – вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве».

«Сосуд скудельный» требует очищения от пакости и скверны. В бане обнажается неприкрытая плотская мерзость денежного воротилы. Раздетый донага, он лишен естественных человеческих пропорций. Отвратительная «огромная масса его тучного тела» – это бесформенное, студенистое, тряское «желе», которое ревело «сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку».

Но никакими банями не отмыть греховную грязь, прилипшую к душе. Омовение телесное не в состоянии обратить зверя в человека, оживить по-мертвевшее сердце: «Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения». Рассказчик комментирует: «Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало – я хотел видеть, как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?»

Художественная логика рассказа развивается в евангельском русле. Для духовного возрождения грешнику требуется не лицемерное, фарисейское покаяние – по слову Господа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23: 25–28).

Так и в случае с Ильей Федосеевичем. Этот именитый «денежный мешок» – любитель и устроитель диких разгульных вакханалий – достопочтенный член общества, уважаемый «первыми лицами»: «…большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с митрополитом принят...»

В рассказе «Чертогон» грешная душа истинного – «внутреннего человека» – в надежде спасения от растления и распада требует молитвенного омовения покаянными слезами. Это происходит на второй день Рождества Христова, когда празднуется Собор Пресвятой Богородицы, потому так закономерно духовное тяготение к святому образу Пречистой Девы – Царицы Небесной: «…пасть перед Всепетой и о грехах поплакать».

«Восстановление» дается нелегко. Грешник раздираем между небом и адом. Монахини, наблюдая за коленопреклоненной молитвой распластавшегося пред иконой Богородицы купца, замечают физические проявления терзающих его бесовских искушений: «Видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.

Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:

– Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти окаянные! – и зарыдал.

Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: “Господи, сотвори ему по его молению”».

И случилось святочное чудо. При поддержке свыше именитому богачу – старому греховоднику, как нашкодившему школяру, дается вразумление: «Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...» Во время покаяния перед иконой Владычицы какая-то невидимая сила оттрепала московского «туза» за волосы, приподняв его, «как поднимают за вихор мальчишек».

Ироничность лесковской художественной манеры не отменяет, а только усиливает авторскую мысль о глубинах человеческой натуры и о возможности восстановления оскверненного образа и подобия Божия: «Это вот и называется чертогон, “иже беса чужеумия испраздняет”».

Преображение падшей человеческой природы происходит при помощи силы, которую Господь оставил на земле как дар, именуемый благодатью. «С этих пор я вкус народный познал и в падении, и в восстании…» – резюмирует рассказчик.

Христианин «обретает новую нравственную силу, какой не дает ему отвле-ченное сознание закона. Не с грустной покорностью, а с радостным чувством он исполняет то, что приводит его к более тесному единению с Богом, от Которого он произошел и к Которому стремится вся его душа. Можно сказать, что христианство дало крылья нравственному сознанию», – отмечал Б. Чичерин в своей книге «Наука и религия», на которую Н.С. Лесков отозвался обстоятельной сочувственной рецензией.

Сам писатель именно так воспринимал религиозность и нравственность: «Бог запрещает мне делать дурное, вложив в меня совесть, через которую я распознаю добро и зло». Лесков был солидарен с Достоевским в том, что «совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». Достоевский писал: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. На той почве, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи есть (от чувства, от Христа)».

Религиозный философ и богослов В.В. Зеньковский утверждал, что «в “плане” нашего сердца добро и грех стоят “рядом”, но онтологически грех никогда не овладевает глубиной духа». Это соответствует размышлениям Лескова в рассказе «Чертогон»: «Преобладающему греху преизбыточествует благодать».

Только бы человек, наделенный в Боге свободной волей и свободой выбора, сознательно восхотел отрешиться от скверны и избрать благодать.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА