В ком из нас не сидит евангельский «злой раб ленивый», зарывающий полученную деньгу в землю, якобы для лучшей сохранности? Но каждому - догадываемся или нет - свойствен и «страх Божий», то есть, для данного случая, совестливое опасение, чтобы начинаемый труд не оказался пустым, напрасным, а то и вредным своими последствиями. И потому, принимаясь за новое, необычное дело, человек почти всегда испытывает борения: то в жар его кидает, то в холод, то он исполняется отвагой, то сникает, подозревая в себе полную ничтожность; бессилие опутывает его липкой паутиной; мысль позорно, как в бредовом сне, спотыкается раз, другой и десятый всё о ту же первую ступеньку... Кто не испытывал такого хоть однажды, тот ещё не жил.

У наших древних было хорошее средство одолевать такие борения: они никогда не начинали труд, не благословись. Вот и киево-печерский монах Нестор, первый великий писатель и историк Древней Руси, приступая к рассказу «о житии преподобного отца нашего Феодосия, бывша игумена монастыря сего», начал так:

«Господи, благослови, Отче!»

* * *

Мать узнала о случившемся лишь на третий день после того, как паломники, вместе с сыном её, ушли из Курска. И тут же кинулась в погоню. Похоже, она действовала не хуже воеводы, настигающего в поле ворога. А калики, похоже, решили, что это какой-то мужик полоумный гонится за ними и орёт похабное. Голосок-то у неё совсем ведь был мужичий, низкий и сиплый. Если не видеть, так и не поверишь, что баба. Да и повадками своими она их крепко испугала: сразу и не сообразили, как вести себя лучше.

Будто зверина бешеная, накинулась на подростка, схватила за космы, повалила наземь, стала пинать ногами, куда попало - по спине, в ребра, в бока. А он сжался в комок и молчал, только вздрагивал. Никогда ведь так прежде не била. Будто всю душу хотела выколотить из него. Но больней, чем удары, обжигал его стыд перед странниками. Ещё минуту назад шли себе мирно, с молитвой на устах, как и положено идти в Палестину, ко Гробу Господню. Если бы он хоть словом заикнулся в Курске, что у него такая матушка, ни за что бы не взяли его с собой. Выходит, он и её, и их обманул, обманом захотел попасть в Святую землю.

А она и их облаяла, оплевала с головы до ног бранью. За то, что лестью сманили со двора, считай, выкрали, охмурили посулами и лживыми баснями... Пускай своих нарожают и ими распоряжаются. А это её родное, кровное, если захочет, то сама и разорвёт на куски, но никому не отдаст... И ещё, и ещё показывала, как она его любит-то - ногами, ногами, ногами, пока не запыхалась, не выдохлась, не зашаталась, как пьяная.

Но и теперь не перестала его срамить; окрутила верёвками, захлестнула ими туго-натуго и в таком позорном виде потащила на поводу домой, как отбившегося телка.

Нет, он ещё не знал, на что она способна. Дома, где и стены родные помогают, с ещё большей жестокостью принялась калечить дитя родимое, вколачивать в него кулаками и ногами любовь свою небывалую. Уж так-то старалась, что и за неё страх брал: не помешалась ли матушка? Или мерещилось ей, что это в нём самом засел бес, отвращающий сына от любящей родительницы? И не сына она колотила, а самому тому бесу метила по шее, по щекам, в живот?.. Насилу отдышалась после расправы. Стеная и охая, замкнула его в клети на все запоры. Ушла неведомо куда.

Было время ему подумать о случившемся. Двое суток сидел взаперти, без еды и питья, прислушиваясь к побитому нутру, к ошеломлённому звону крови в голове... Раньше, когда был жив отец, она так не распоясывалась. А теперь всё хозяйство на ней, и немалое: городская усадьба да земли на селе. В том её правда: не для себя же она с покойным мужем добро копила, но для детей, а дитё старшее нос от дома воротит и добра того не ценит. Или они его в церковь не пускали? Или на ученье денег жалели? Или сами ходили в нехристях? Нет, всё как у людей. А ему, вишь, неохота, чтобы всё как у людей. Мальчишки на праздник бегают по улицам нарядные, этого же не уговоришь переодеться из рванины в чистое да красивое. Только мать позорит, будто она его силком в чёрном теле держит. Поиграй с мальцами, пошали, как все! Вырастешь - не до того будет. Нет, упрётся, насупится, лоб выставит, у-у! - так бы и расшибла лоб тот бычкастый. Всё ведь назло родной матери. А то ещё надумал со смердами в поле чёрную работу тянуть. Хо-орош, хозяин!

Тогда-то она его в первый раз и вразумила по-настоящему. А он, нет, чтоб пореветь да повиниться, молчал - бесёнок. Мать за него ревела. Его бьешь, а самой больней. Словом, наказание Господне, прямой растёт у неё святоша. Ну, да ничего, яйца курицу не станут учить...

Через два дня она чуть не силком его накормила, но, боясь, как бы снова не утёк, нацепила ему на ноги железяки. Так он и гремел по двору теми железами, пока вконец не вымучил ей любящее сердце. Разрыдалась, в ноги ему пала, стала те обручи лобызать, просить прощения за побои и срам. Она ведь любой стыд на себя примет, любое наказание понесёт, лишь бы он не оставлял её, потому что нет у неё никого дороже на свете, не житьё ей без сыночка родименького.

И он сжалился, сказал матери те самые слова, которые ждала услышать: как он теперь при ней, так и будет, никуда больше не уйдет.

И она тут же разомкнула на его щиколотках стылые скрепы. Иди, куда глянешь, делай, что волишь.

А ему полюбилось печь просфоры для церковных нужд, потому что знал: в иные дни просфор столько не допекалось, что даже не могли по всему городу служить божественных литургий. И, кажется, тут уж все были довольны, и церковный причет, и нищие, которым раздавал вырученные от продажи просфор деньги, и сам он, а главное, мать.

Целых двенадцать лет не подавала она виду, что тяжко ревнует его к невиннейшему этому и чистейшему занятию - печению просфор. Но, наконец, возроптала: ну, что он так позорит её? Весь город над ним смеётся: возится, будто старуха какая, в тесте, весь в муке и саже. И как ни убеждал мать, как ни внушал ей, что занятие его чистое, благое и, надеется, богоугодное, потому что и сам Христос назвал хлеб своей плотью, она только на время смирялась. Чаще и чаще возобновлялись у неё приступы гнева, и опять принялась рукоприкладствовать:

Он не вытерпел, сбежал в другой город, нашёл там приют у священника. Но, конечно, был без труда уличён ею, избит, приволокнут домой, и снова впихнут в затвор.

Что есть любовь родительская? Да и любовь ли это или похоть материнства? Так бы, кажется, и держала его всю жизнь под подолом, как злая квочка хилого цыпленка. Но и птицы, и звери поступают разумнее, чем она.

Разве такою любовью любила Сына своего Божья Матерь? Да Ее почти не видно и не слышно в Евангелии: только при зачатии, рождении и при смерти Сына - в образе сначала Умиленной, а затем Скорбящей Тишины. Матерь Божия, Ты у нас - Тишина. Мир никогда не узнает, не услышит Твоих попрёков и укоров, ропота и сетования - во все тридцать три года земной жизни Сына. Твоя любовь к Нему - смиренная Тишина, полнейшее и добровольное самозабвение во имя Сына. Потому что Ты сразу поняла: не Ты - причина и цель любви, а Он. И, значит, не Он для Тебя, но Ты - для Него. И лишь тогда мать смеет сказать про себя: я люблю... Пусть Он не вспомнит обо мне ни разу за всю жизнь, хотя и знаю, что это не так, пусть Он учит людей, что нужно отпрянуть от отца и матери, от земной родительской любви во имя любви небесной, но я всё равно буду любить, сокровенно и полно, в тишине и избытке, во сне и в яви, ибо Дитя больше Матери и прежде Матери...

А разве сам Сын не любил Мать Свою, разве не вспоминал Её, восходя на Голгофу, разве не поручил ближайшему из учеников, юному Иоанну, чтобы тот заботился о Ней до самой Ее смерти? И не смертью вовсе стала Её кончина - Успением. Сын пришел к одру Её упокоения и принял Её на руки, - не почившее старое тело, а детскую светлую и тихую душу материнскую, и понёс этого любимого ребёночка на небо... И русскому человеку сразу лёг на сердце этот праздник - проводы материнской души на небо, святое Успение. И стал любимым праздником на Руси. И именем множества храмов. Потому что люди почувствовали: в Успении торжествует любовь Сына к Матери. Здесь в отношениях Сына и Матери всё окончательно ставится на свои места, всё восполняется по справедливости, итожится навечно. Сын полной мерой - божественной и человеческой - на любовь отвечает любовью, принимает на руки, как дитя, Ту, что когда-то носила Его под сердцем и на руках, в сиянии вечности поднимает Её надо всем земным, тленным и мимоидущим, относит Её в незыблемый круг любви небесной.

...И стал он искать выхода из того тесного и душного закута, в который замыкает его обуянная ревностью мать. Она стреножила его опять железами, чтоб никуда не мог вырваться. А он приглядел себе другие цепи - те, что приковывают человека к самому Христу: стал тайно носить под одеждой железный пояс - вериги. Чтобы ежеминутно, во сне и в яви, напоминали ему о той Любви, которая помогает вытерпеть материнское беснование. Цепи впивались в тело при каждом неосторожном движении, даже при сильном вдохе, и рубаха от тех язв набухала сукровицей... Будто лютый пес, выгрызает в его нутре все-все соблазны земные.

Конечно, рано или поздно она должна была обнаружить... Ну, зачем же, сынок, зачем? Что ты ещё удумал, глупенький? Разве мало тебе, что чаще других ходишь в церковь, печёшь свои просфоры и вечно молчишь, занимая ум свой молитвами, зачем же ещё и тело своё несчастное тиранишь? Разве где Христос приказывает нам носить на себе железа? Не Он ли учит, что бремя Его лёгкое? А ты что? Разве это не гордыня пред всеми остальными? Не от Бога ли дана людям заповедь: «Плодитесь, размножайтесь»? И разве ты калека какой? Жил бы всем и себе на радость, порадовал бы и меня внучатами...

Сказала бы она так, он, может, и устыдился бы, и послушался её советов. Да где там! Заметив однажды бурые пятна на его рубахе, мать повалила его, принялась в ярости рвать руками пояс, липкий от хлынувший крови. Не человек - тяжёлая лютая медведица, прыгающая на ворога своих чад.

И он после того уже твёрдо решил про себя: уйдёт. И так уйдёт, чтобы она уже нигде не нашла. «Если кто не оставит отца или мать и не последует за Мной, то он Меня не достоин».

Нестор в «Житии Феодосия» приводит одну трогательную подробность бегства, которую современники могли узнать, конечно, лишь от самого печерского игумена. Юноша надумал идти в Киев, чтобы попроситься в какой-нибудь из его монастырей. Но дороги не знал. На его счастье попался в пути обоз торговцев, шедших как раз в стольный город. Но, боясь погони (мать накануне его ухода на несколько дней отлучилась в сельское своё имение), он и от купцов держался на изрядном расстоянии, стараясь лишь не терять их из виду. По ночам, когда, они разводили костёр и кашеварили, он сидел вдали, глядя на огонёк, окружённый тьмой, будто заранее испытывал себя одиночеством и мраком, холодом и голодом. И ночными настораживающими звуками, про которые нельзя было сразу понять: от кого или от чего исходят? И поглядывал, ежась от предутреннего ветра, на восток: скоро ли набухнет небо серой наволочью, забрезжит бледно-розовым краешком?

Так начиналось русское монашество. Так занималась его заря. Если бы Феодосия приняли в один из благоустроенных городских монастырей многолюдного Киева, его имя, скорей всего, затерялось бы в местных синодиках и уже через два-три века ничего не сказало потомкам. Но он и в стольном Киеве нашёл, казалось бы, невозможное. Нашёл то, что потом по всей нашей земле находили и осваивали почти все великие воины русской монашеской дружины. Нашёл пустыню. Нашёл предельные испытания для духа и плоти, потому что пустыня была в стороне от города, на диком тогда, почти никем не навещаемом лесном берегу Днепра. Нашёл пещеру и жившего в её холодном нутре учителя-пустынника.

Его звали Антоний. С тех пор эту двоицу, Антония и Феодосия, почитают как родоначальников и законодателей русского монашества. Вместе изображают их на иконах, вместе поминают в церковных песнопениях. Антоний был старше, опытней, к тому времени он уже пожил на Афоне, где узнал монашество греческое, болгарское, грузинское, а по книгам и преданиям - опыт иноков Сирии, Палестины, Египта. Это знание вошло в его подвижнический обиход как своё, глубоко врезалось в морщины землистого лица, как будто он уцелел и вышел от тех тысячелетней давности времён, когда первохристиане просачивались со свету в подземелья, подобно каплям воды, и шепотом тут пели и ждали с часу на час последнего суда... Земля еси и в землю отыдеши... Не было еще такого, чтобы в земле кому-то места не хватило. Пусть войдет всяк новичок, если не боится. Тут стоит великая тишина, которою человек испытуется. Тут слышно, как око шевелится в глазнице и как волос падает с главы, тут каждый недобрый помысел в человеке слышен, будто грохот в тучах. А Феодосии вошёл в эту тишину с благодарностью и вздохом облегчения, - она укроет его навсегда и ото всех.

День потёк за днем, месяц за месяцем, год за годом. А на четвёртом году у входа в пещеру объявилась мать.

Она победила. Она нашла своё, совершила то, что невозможно ни для кого, кроме матери. Столько лет потратила на это: наказывала множеству людей, чтобы сообщили, если кто увидит его или что о нём услышит. Назначила большую плату тому, кто укажет на точный след. До конца уверена была, что всё, как и прежде, будет по её, а не по его воле. Невероятно! Тычась почти вслепую, хватаясь за всякий слух, за всякую недомолвку, она всё же вышла прямо к этой пещерке; вот уж, право, всем матерям мать: почти с того света извлечёт теперь сына.

Годы и её по-своему умудрили. Боже упаси, понимала она, дать сейчас вырваться наружу ярости. Это напотом оставит, иначе всё насмарку пойдет. Тихими уветливыми просьбами, горькими слезами, голосом убогой, всеми кинутой нищенки вдруг легко расположила она к себе доверчивого старца Антония, и он тут же пообещал, что попробует уговорить её сына, который, правда, никогда ни к кому не выходит, чтобы тот завтра нарушил правило.

Но Феодосии, узнав о приходе матери, наотрез отказался встречаться. И куда только делись её мудрость и тихость! Антоний смутился, увидев перед собой совсем другую женщину - угрожающую, властную, необузданную. «Изведи мне, старче, сына моего, - требовала она, - дай его увижу! Жить не буду, коли не увижу! Пусти мне сына, а то умру не по-людски. Сама себя погублю вот тут, у пещеры, коли не покажешь его».

На языке современном такие доводы обычно расцениваются как заурядный шантаж. Но старец, видимо, вовсе не был знаком с подобными приёмами. Он растерялся и снова ушёл уговаривать ученика.

Она умела ждать. Знала, что добьётся своего, как и раньше. Своего никому не отдаст. Он - её жаркого чрева плоть, а не этой вот затхлой земной утробы.

И он, наконец, сдался, вышел. Но когда увидела его, поняла вмиг: угрозы и побои теперь бессильны. Не то, что он стал сильнее её, где уж там. Просто жизнь его преполовинилась, и этот человек ей уже ничем не подвластен. Вся сила ушла от неё к нему, а при ней - только ощущение собственной никчемности. Она не такого рожала, не такого искала.

И всё же принялась плакать, умолять: пусть, всё будет по его воле отныне, но пусть он хотя бы её старость пожалеет, вернётся домой и поживёт там до её смерти и схоронит, чтобы всё было, как у людей, а потом уж вернётся сюда, коли так уж тут ему хорошо...

Так продолжалось несколько дней подряд. Приходила к пещере, проливала слёзы, как по покойнику, жалкая, обессиленная, с комом в горле, мешающим говорить. Какая то была пытка для него! Лучше бы разъярилась, избила его. И он неустанно молился за себя и за неё, чтобы одолеть наваждение. И, в свою очередь, умолял: пусть останется в Киеве, её постригут в женском монастыре, и тогда они будут видеться. Ведь тогда всё будет по-другому, потому что она душу свою спасёт.

А она как будто и головой согласно кивала, но всякий раз настаивала на своём, и всё это было уже просто невыносимо, впору было ему в отчаяние прийти и вместе с псалмопевцем возрыдать над безысходностью семейной распри. Се бо в беззаконних зачат есмь и во гресех роди мя мати моя...

И она всякий раз своим присутствием как бы напоминала ему: да, да, во грехах породила тебя, и никуда не денешься, никакой молитвой не отмолишься, нету таких молитв. Нет человеку выхода из круга земной грешной любви, она, сынок, сильнее всех твоих мечтаний..!

Но вот, когда он почти уже не выдерживал, она приходит однажды и едва шевелит бесцветными губами: «Исполню всё, что ты мне велишь...» И так исполнила.

Когда дочитываешь до конца Несторово «Житие Феодосия Печерского», остаётся ощущение великой протяженности во времени, размеренного ритма долгой жизни, которую по заслугам увенчивают духовная мудрость и старческие седины. Но этим ощущением читатель обязан исключительно Нестору, сумевшему поразительным образом «раздвинуть» рамки жизни Феодосия. Потому что на самом деле тот скончался совсем ещё молодым, не дожив и до сорока лет (время его смерти известно точно: 3 мая 1074 года; годом же рождения принято считать 1036). И в монастыре он пробыл не так уж долго - всего около восемнадцати лет. И лишь на год пережил своего духовного наставника Антония, - тот скончался, действительно, в глубокой старости, девяностолетним.

Когда Феодосии родился, Киев ещё лишь обретал облик столицы православной державы. Ещё даже не было начато строительство каменной Софии. Вспомним, что на ту пору не прошло и полувека со времени Крещения Руси. А когда игумен Феодосии умирал, в его монастыре только-только возводились стены знаменитого в будущем Успенского собора.

За три года до кончины Феодосия в Киев безбоязненно пожаловал некий волхв и смущал людей всякой околесицей: обещал, в частности, что Днепр вскоре вспять потечёт и вообще земли начнут перемещаться: Греческая-де земля окажется на месте Русской, а Русская - на месте Греческой. В ту же самую пору, как свидетельствует «Повесть временных лет», волхвы мутили воду не только на Днепре, но и в новгородских пределах, на Шексне. А также на Волхове, где с языческими жрецами сурово расправлялся воевода Ян Вышатич.

Время Феодосия - пролог христианства на Руси. Его пора - молодость русского монашества, если только к понятию «монашество» вообще применимо это слово: молодость. Потому что монах, по роду призвания своего, обязан подводить итоги жизненного опыта - своего и всех предшествующих поколений христиан. Когда его постригают, весь возраст христианства налагается на его плечи. И он становится старше любого из нас - на все века монашества. По крайней мере, призван, определен быть старше.

Похоже, мать Феодосия, когда выклянчила, наконец, чтобы тот вышел к ней из пещеры, вмиг поняла смысл случившейся перемены: за эти годы, что она его разыскивала, он не просто сильно изменился внешне, - он сделался невероятно стар, будто старше земли, из которой сейчас вышел к ней. И поняла сразу свою обречённость, хотя долго ещё не хотела смириться.

Мы видели, скольких взаимных мук стоила эта в ней перемена. Наивно думать, что отношения Феодосия с матерью были для тех времён чем-то исключительным. Скорее, они были обыденностью духовной жизни русских людей нескольких поколений. Об этом, кстати, и Нестор в том же самом житии красноречиво свидетельствует. Сразу вслед за рассказом о матери и сыне. Не одна она приходила в Печеры, чтобы «своё вернуть». Один из молодых пострижеников, насильно облаченный снова в прекрасные светские одежды и отвозимый в Киев, по дороге бросается в лужу, чтобы измарать ненавистный ему теперь кафтан. Киевский князь, настаивая на возвращении в город новых печерских послушников, даже велит посадить в затвор игумена монастыря (до игуменства Феодосия). И лишь встретив твердый единодушный отпор всей братии, грозящей уходом в другую землю, князь вынужден отпустить игумена и схваченных вместе с ним молодых монахов. Они же возвращаются в пещеру, как «храбри от брани, победивше супостата своего врага».

Сравнение монаха с воином, побеждающим в битве, кажется древним, как само монашество. Но каждое из таких испытаний оказывалось единственным в своем роде, монашество постоянно обновляло себя в борениях.

* * *

От мук, пережитых подростком, юношей и затем молодым монахом Феодосием, почти полтора века отделяют юность другого великого подвижника славянского мира - Саввы Сербского. И Феодосий, и Савва стали первыми святыми иноками своих Церквей и своих народов, «отцами монашества» - один на Руси, другой в Сербии. Судьбы их схожи и в том, что и для Саввы стяжание веры началось с отказа от обычной, «как у всех» родительской любви - во имя любви новой, обнимающей и просветляющей собою любовь тварную.

Юношу звали Растко. В доме своего отца, великого жупана Стефана Немани, властителя сербской деспотии Рашка, он рос, что называется, на всём готовом. Уже пятнадцати лет от роду получил в управление целую область отцовой державы. А когда исполнилось ему семнадцать, родители заговорили о женитьбе младшего сына. Растко из своей области прибыл в отцов дом, встреча была радостной, рекой полилось вино из заповедных подвалов. На исходе многодневного пированья юноша запросился на олений лов в горы. По обычаю, родители благословили сына на молодецкую забаву. Накануне он заслал загонщиков на верх планины. Договорились, что утром будет ждать их под горой. Загонщики отбыли, вскоре засобирался и Растко со своими дружинниками. Ночевали в условленном месте, на лесной поляне. После обильной вечери на свежем воздухе охотников сморил крепкий молодой сон. А когда на заре очнулись, увидели: нет нигде их господина. Тут же выяснилось, что не один он исчез, недосчитались нескольких слуг молодого Неманича и старого афонского монаха, который, по просьбе Растко, был накануне тоже взят на охоту. Дружина решила вернуться во двор деспота Стефана. Родителей весть об исчезновении сына расстроила страшно. Увидев слёзы на глазах госпожи, весь двор предался скорби.

Стефан первым пришёл в себя и сообразил, что произошло. Он славился как властелин щедрый, нищелюбивый, но, видать, это про таких, как он, сказано: корми пса, пусть тебя укусит. Монах-афонец, старый пёс, охмурил его сына! Когда Растко только приехал к родителям, тут же почти и этот калугер на дворе объявился. С Афона к Стефану нередко приходили монахи за подаянием для бедствующих монастырей. Этот старик был рус родом и из русского монастыря. Вот как хитро всё разыграли старый с молодым! Растко с малых лет обучен грамоте, его к книгам как муху на мёд, тянет. И с калугерами он, с пришлыми просителями, сколько помнится, всегда приятельство водил. Точно, этот последний и охмурил его. Погоня, спешно снаряженная Стефаном; розыски и поимка беглецов на Афоне, в русском монастыре; тайное, в обход бдительности преследователей, пострижение Растко в монахи, с новым именем Савва; отказ его вернуться домой, - эти и другие события жизни первоиерарха Сербской Церкви описаны древним автором (его звали, как и киево-печерского игумена Феодосием) и описаны столь живописно, подробно и захватывающе, что современные исследователи не без основания именуют «Житие Саввы» «средневековым романом». Тут действительно почти и нет натяжки, если иметь в виду, что роман, по жанровому определению, есть сочинение о любви. Сербский Феодосии, подобно нашему Нестору, как раз и писал о двух разных пониманиях смысла и назначения любви. И самое, быть может, поразительное при параллельном чтении обоих житий: сходная развязка. Савва в конце концов тоже уговаривает своего отца принять монашеский постриг. И старый Стефан приезжает на Афон, чтобы вместе с сыном строить здесь сербский монастырь - знаменитый впоследствии Хиландар.

Замечательно, что «Житие Саввы» уже в древние времена стало на Руси любимым не только монастырским, но и домашним чтением, распространилось в великом множестве списков.

Не зря говорится, что считать до двух - это уже мудрость. Именно этот счёт до двух содержит в себе основополагающий догмат о двуприродной сущности Богочеловека Христа. Этот же счет мы слышим почти в каждом евангельском стихе, в том числе и в самом трудном задании Христа человеку: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тут уже содержится разделение: на любовь и Любовь. На любовь к самому себе и Любовь к ближнему, а значит, через ближнего - к самому Богу, который есть Любовь. Он ведь не говорит, что любить себя - плохо. Наоборот, плохо не любить себя. Бог сразу пожелал, чтобы человек любил себя, ибо без такой малой природной любви никакая жизнь невозможна - ни у растений, ни у зверей, ни у людей. Себялюбие благословлено Богом, как и всё остальное, сотворённое им для жизни. И когда подтверждает: «...как самого себя», - то тем самым свидетельствует о правоте и образцовости самолюбия. Но и о его малости, ограниченности. Потому что можно, конечно, прожить на земле и в кругу любви малой. Она ведь всё равно пышет из человека, не замыкается на нём одном, даже если бы и захотел он не отдать никому ни капли, ни крошки со своего стола.

Когда мать Феодосия Печерского уверяет себя, сына и соседей, что любит его, то она права хотя бы потому, что однажды народила его, отделила от своего тела, выкормила, одела и обула. Другое дело, что она никак не хочет смириться с этой «утечкой» себя самой вовне и непрестанно ищет, как бы снова вернуть, присвоить себе отделившееся от неё существо, сделать его чем-то наподобие послушной части собственного тела. Расширившийся было круг малой любви и вновь стремится к сжатию, к возвращению в первоначальные тесные пределы натурального себялюбия. Тут замышляется своего рода «поедание» плодов любви. Но, так сказать, символическое, в отличие от множества примеров буквального пожирания детенышей родителями на разных этажах животного мира.

Естественное себялюбие не хочет считать до двух и так далее, но всячески ухищряется закончить счёт на единице. На себе единственном. Обеспечивая тем самым лишь минимум жизни. Тогда живое существо рождается и умирает в скорлупе малой животной любви, не ведая об источнике своего бытия - о первой, высшей Любви.

Игумену киевских Печор Феодосию суждено было стать одним из самых ранних на Руси свидетелей, стяжателей и исповедников этой Любви. Он сам возрастал в её свете, терпя то материнскую брань и побои, то подземный мрак, то капризный нрав киевского князя, то хулу и угрозы христогонителей, засевших тогда в русском стольном граде.

За короткий срок он успел испытать и прожить разные возрасты монашеского века: послушничество, затвор, молчание, учительство. Он не то чтобы переходил из возраста в возраст, из служения в служение; в его удивительном опыте часто совмещались разные возрасты и служения. Уже став игуменом, он мог без всякого колебания отправиться, подобно юному послушнику, на заготовку дров или в пекарню, чтобы месить тесто. Или же на все недели Великого поста, оставив братию, закрывался в пещере. Или принимал на себя подвиг бесстрашного исповедничества, кажется, мало совместимый с ежедневными трудами игумена.

Так, Нестор рассказывает, что Феодосий «нередко вставал ночью и тайно уходил к евреям, спорил с ними о Христе, укорял их и этим им досаждая, называя их отступниками и беззаконниками, и ожидая, что после проповеди о Христе будет ими убит». Этот поступок невольно воскрешает в памяти мужество первохристиан, одиноких исповедников, окружённых толпами разъярённых врагов.

Или ещё пример. В своём «Слове о вере христианской и латинской» Феодосий, обращаясь к киевскому князю Изяславу и желая остеречь его от общения с людьми «латинской веры», говорит: «Не подобает же, чадо, хвалить чужую веру. Если хвалит кто чужую веру, то оказывается своей веры хулителем. Если же начнет непрестанно хвалить и свою веру, и чужую, то оказывается такой двоеверцем, и близок он к ереси».

Это говорилось в лицо князю, который и до, и после общения с печерским игуменом не раз вставал на скользкий путь «двоеверия»!

Но и через этот труднейший, опаснейший опыт Феодосий восходил в своем постижении Любви. Ведь это он же говорил, наставляя монахов: «Аще ли видиши нага или голодна или зимою или бедою одержима, аще ли ти будет жидовин, или сарацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или от всех поганых - всякого помилуй и от беды избави, якоже можеши...»

Если можешь. Если это в твоих силах. Феодосий обладал подобной силой.

И все-таки нельзя напоследок уйти от вопроса, который, наверное, смущает каждого второго читателя этих строк. Да, Феодосии показал русскому человеку путь от любви малой, житейской, эгоистической и малодушной к Любви небесной, божественной. Но сам-то он, отказавшись от малой любви, тем самым, как и всякий монах, прерывал на земле продолжение жизни, не исполнил призыва, прозвучавшего с небес ещё в раю: «Плодитесь, размножайтесь...»

Но мы не станем понимать эту Божью первозаповедь буквально. Так ведь и сам Христос, не имевший ни жены, ни детей, собрал вокруг себя в веках великую семью любящих и возлюбленных. И продолжает собирать.

1991

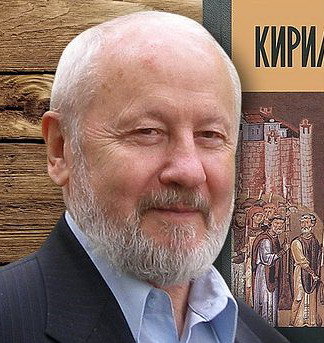

Юрий Лощиц