М.Н. Мерцалова М.Н. Мерцалова |

Мария Николаевна с самого моего детства считалась моей крестной, хотя до времени таковой не была.

Она одним своим присутствием, поведением и удивительно правильной, красивой русской московской речью заставляла окружающих вести себя достойно, говорить по-русски без сленга и междометий, как и подобает православному российскому человеку. А сама обстановка в ее доме, размеренная трапеза с беседой, неспешное чаепитие с приготовленными ею вкусностями по старым русским или изобретенным ею самой рецептам - а готовила она отменно, особенно постную еду, - переносили всех нас, присутствующих, в Москву XIX века, быт интеллигентного дома прежней, дореволюционной России, прежней Москвы.

Это оставило неизгладимое впечатление, повлияло на всех нас и заставило с уважением относиться и к истории своей родины, и к своим предкам, да и в жизни вести себя по возможности менее суетно и достойно, несмотря на темп жизни сумасшедшего технократического века.

Так один человек может повлиять на судьбы многих только лишь своим присутствием.

Я не знаю, чем я заслужила такое счастье - иметь крестной матерью Марию Николаевну Мерцалову.

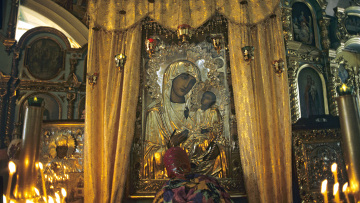

В моем еще советском детстве я не понимала многого, и многое мне не объясняли, опасаясь, что эти знания помешают мне в моей судьбе, хотя мама часто тайком посещала храм Воскресения Христова в Сокольниках (у Иверской иконы молилась еще подростком перед войной), а бабушка тихо перед сном читала молитвы обо всех нас...

Так я и жила некрещеная, но при этом зная, что у меня есть крестная - М.Н. Мерцалова, самая близкая подруга мамы.

Они вместе учились в Московской городской оперной студии с 1946 по 1950 год.

У Мерцаловой было красивое камерное меццо-сопрано, а у мамы - лирико-драматическое сопрано (мама говорила, что Чайковский много писал для ее голоса, и очень любила его музыку). Голос у мамы был звучный и тембрально изумительно окрашенный. Они с Марией Мерцаловой в студии, да и потом дома часто вместе исполняли дуэты.

Их судьба в дальнейшем сложилась по-разному.

|

Мария Николаевна еще до войны, в 1929 году, поступила в Московский государственный университет на отделение искусствоведения этнографического факультета и в 1932 году его закончила (тогда срок обучения был 3 года).

Она посвятила свою жизнь изучению и описанию российского, а потом и европейского, костюма и быта. Оперную студию она закончила позже, уже после войны.

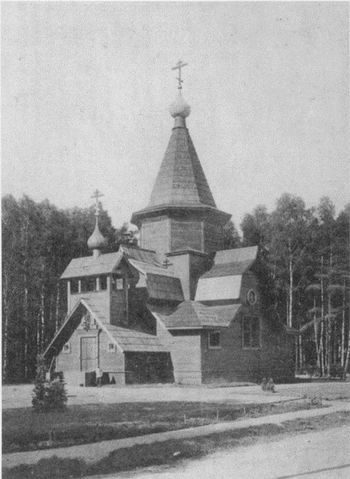

Пение для нее стало домашним творчеством, а так как она с детства пела в церковном хоре, то и после студии принимала участие как певчая в богослужении. В последние свои годы она пела во вновь отстроенном храме святителя Николая у Соломенной Сторожки.

***

Храм святителя Николая у Соломенной Сторожки Храм святителя Николая у Соломенной Сторожки

|

Весной 1918 года семья Мерцаловых приехала в Москву. Николай Иванович Мерцалов поступил на службу профессором в Петровскую сельскохозяйственную академию, в будущем - Тимирязевскую, и получил под жилье одну из дач, так как этот район в то время был дачным.

В годы юности Марии Николаевны храм святителя Николая у Соломенной Сторожки стоял немного в другом месте - там, где уже давно отстроено большое здание какого-то предприятия. При восстановлении храма Мария Николаевна помогла воссоздать его как можно ближе к тому, каким он был прежде, используя чертежи, фотографии и зарисовки, сохранившиеся у нее.

Этот храм для нее был особенным. В нем, но уже заново построенном, ее и отпевали в 2000 году.

Слава Богу, про нее там не забывают и поминают на службе об упокоении до сего дня. Я была там спустя много лет после ее смерти, и мне подтвердили это.

А судьба самого храма в XX веке сложилась трагично, как и многих храмов в те годы.

Отец Василий Надеждин Отец Василий Надеждин |

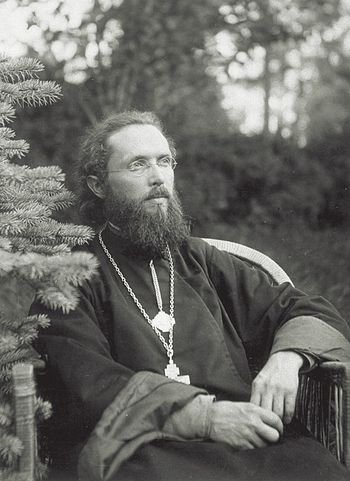

Отец Василий Надеждин был арестован 28 октября 1929 года и помещен в Бутырскую тюрьму. После вынесения приговора он был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, но ввиду того, что навигация была уже закрыта, оставлен до весны в Кеми, где и умер от сыпного тифа 19 февраля 1930 года. А следом забрали и отца Владимира, который тоже погиб.

Ныне и отец Владимир причтен к лику святых. Есть книга воспоминаний о нем его духовных чад, куда включены и воспоминания Марии Николаевны. Вот что она пишет:

«Время моей юности и ранней молодости было богато людьми не только значительными, но и исключительными. Не то что они были многочисленны, нет, в это время их становилось всё меньше и меньше, но каждый из них был светильником, озарявшим в тяжкой тьме жизненный путь людей, не забывших Бога.

В ряду этих светочей был и отец Владимир Амбарцумов. Впервые он появился у нас, когда отец Василий Надеждин после продолжительной и тяжелой болезни поехал на кумыс, а церковь временно осталась без священника. По-видимому, оба они хорошо знали друг друга, имели настоящие братские отношения, позволявшие доверять своих духовных чад и прихожан друг другу.

В это непродолжительное время служения отца Владимира в церкви святителя Николая у Соломенной Сторожки уже ясно проявились привлекательные черты его характера - деликатность в обращении с людьми и полное отсутствие желания завоевать сердца, принадлежавшие другому пастырю. Настоящее христианское отношение к людям, особенно тогда, когда их посетило глубокое горе и они нуждаются в утешении и сострадании, ярко проявилось у отца Владимира, когда через несколько лет он стал заботиться об осиротевшей семье отца Василия.

К нам отец Владимир относился доброжелательно, мягко, присматривался к нашей маленькой группке юных девушек, почти подростков, ревностно и бескорыстно исполнявших свои обязанности в церковной службе. Красивые юные голоса, стройность пения, музыкальность исполнения и крепкая дружба объединяли нас, и, надо отдать справедливость, мы заметно выделялись среди своих сверстниц. Впоследствии, лет через десять-пятнадцать, мне приходилось слышать такие отзывы о нас: "Вы были такие необыкновенные, вы сильно отличались от ваших сверстниц". "Вы были такие чистые, доверчивые и такие нетронутые, что я не мог осмелиться заговорить с вами", - сказал один музыкант.

|

После возвращения отца Василия из отпуска по болезни отец Владимир стал редко бывать у нас, но теплые дружеские отношения этих двух настоящих христианских пастырей не прекращались.

Прошло немного времени, и наступил роковой 1929 год.

После суровой морозной зимы пришла дружная радостная весна, как-то незаметно перешедшая в небывало прекрасное лето. Дни были не жаркие, благодатные теплые дожди выпадали по ночам. Казалось, природа ликовала, дарила нам счастье, такое яркое, такое сверкающее, что, думалось, ему не будет и конца. А конец уже наступал...

Он пришел вместе с холодным промозглым октябрем, сменившим золотые дни солнечного сентября.

|

Безмолвными рядами стояли люди, любившие и почитавшие отца Василия. Лица всех были строги и сосредоточенны. Слабый свет свечей освещал старинные образа иконостаса и на амвоне - высокую аскетическую фигуру отца Владимира. Его продолговатое смуглое лицо было скорбным и величественным в этой скорби. И те чувства, которыми была наполнена душа отца Владимира, роднили, объединяли его облик с проникновенной духовной красотой древнерусских икон.

В полной напряженной тишине прозвучали первые фразы надгробного слова о его умершем друге. Он говорил о том, каким должен быть православный пастырь, о том, что самым важным в его служении должно быть исполнение заповеди Христа: "Пастырь добрый душу свою полагает за овцы..." - и отец Василий выполнил это. С искренней любовью и душевным трепетом охарактеризовал он отца Василия как человека бесконечной доброты и любви к людям, говорил и об его осиротевшей семье, о том, что теперь все любящие отца Василия должны проявить эту любовь в заботах о сиротах. Многие последовали этому призыву и выполняли его. В глубине души отец Владимир тогда уже, казалось, предчувствовал, что разделит участь отца Василия, и ясно сознавал трагизм положения христианского пастыря в труднейших условиях того времени.

Надгробное слово отца Владимира, проникнутое чувствами христианина, пастыря и отца, эмоционально объединило всех, пришедших почтить память отца Василия. Началась панихида... Все плакали...

Отец Владимир рано овдовел и всю нежность своей души отдал детям - сыну и дочери. Особенно ласков и нежен он был с дочерью. В памяти осталась картина: у отца Владимира на коленях сидит худая бледная девочка лет шести и капризничает, а он нежно гладит ее и уговаривает.

А потом, когда его разлучили с детьми, часто думалось: какую же муку переносило его сердце, пока он был жив...» (М.Н. Мерцалова. То, что запомнилось на всю жизнь...)

* * *

У девочек, которые пели в церковном хоре, тоже сложилась трудная судьба.

За религиозные убеждения их сослали в 1932 году в Среднюю Азию, в Алма-Ату, а позже - в Вятку.

Мария Николаевна редко говорила о том страшном периоде, только в последние годы своей жизни стала вспоминать чаще.

Ей тогда было всего 20 лет, а Надежде - 22.

Когда несчастных людей везли по жаре в тесных теплушках, многим было сложно перенести такую дорогу, и девочки из интеллигентной семьи московского профессора ухаживали за несчастными, разносили на остановках воду больным, помогали слабым.

След такого испытания остался в душе на всю жизнь, но не испугал, а закалил в вере и убеждениях.

Мария Николаевна Мерцалова всегда ходила в церковь, всегда жила с молитвой и даже сохранила иконы и церковную литературу, несмотря на опасность, которая угрожала ей и о которой она прекрасно знала.

Мне досталась в наследство небольшая икона равноапостольной Марии Магдалины, которая была и ее и моей покровительницей, акафист святителю Николаю Мирликийскому, дореволюционного издания, и брошюра 1903 года издания о чудотворной Иверской иконе Божией Матери (эту книжечку я передала отцу Михаилу в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где после разрушения Иверской часовни находится эта удивительная икона; но о помощи от этой иконы в жизни моей мамы и моей надо писать отдельный рассказ). О большем наследстве я и не мечтала.

Тот трудный период научил Марию Николаевну многому и привел в ее жизнь новых удивительных людей. Часто в ее доме мы видели Владимира Николаевича, который был немного старше Марии Николаевны и во время ссылки в Алма-Ату поддерживал сестер Мерцаловых. Меня поражало то, что он никогда не скрывал своих религиозных взглядов, но, будучи знающим и незаменимым в своей области науки - геологии - специалистом, занимал крупную должность в Академии наук. Такое тоже, оказывается, случалось в наше советское время.

Сила духа, чистота чувств у людей того поколения была необыкновенная!

* * *

Девичья шитая золотом повязка «краса» Архангельский губернии. Конец XIX в. Архангельский музей изобразительных искусств Девичья шитая золотом повязка «краса» Архангельский губернии. Конец XIX в. Архангельский музей изобразительных искусств |

У мамы с тетей Машей были какие-то особенно доверительные отношения и любовь.

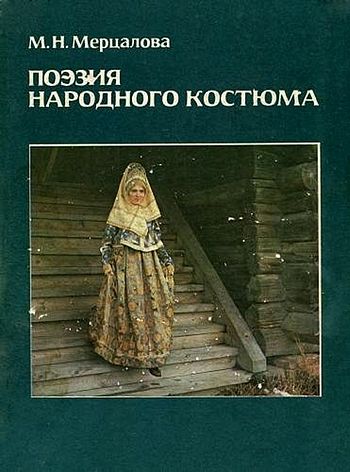

Я не могу не привести здесь ту надпись, которую Мария Николаевна написала на книге «Поэзия народного костюма», подаренной маме ко дню рожденья: «Наша жизнь, какой бы она ни была, украшается только дружбой и любовью. Это два драгоценных камня, сияние которых мы должны сохранять и поддерживать по мере наших сил. Моя дорогая, скоро исполнится сорок лет, как началась наша дружба, и да продолжится наша любовь даже после нашей смерти».

Мария Николаевна подтверждала свою любовь делами, ее внимание и забота постоянно ощутимо присутствовали в жизни нашей семьи.

Всё мое детство и юность я знала, что у меня есть крестная, но только в 1986 году, когда мы с мамой потеряли нашу опору - любимого отца и мужа, я упросила Марию Николаевну совершить этот шаг.

Моего отца Даниила Константиновича Виноградова не стало в марте 1986 года. Мария Николаевна помогла нам организовать отпевание, заочное, в храме в Богородском - на Краснобогатырской улице. По-другому было нельзя в то время, тем более что с отцом прощался весь институт - МИФИ, в котором он проработал около 30 лет (вскоре после возвращения с войны он с друзьями приступил к созданию кафедры «Автоматика и телемеханика»). Отец был коммунистом, в партию вступил еще на фронте в 1943 году, он был офицером, служил в инженерных войсках и вернулся в звании майора. О каком официальном отпевании могла идти речь?!

Во время болезни отца и после его смерти мы с мамой часто ходили в церковь, бывали у Иверской, иногда с Марией Николаевной, но я во время литургии верных вынуждена была покидать храм. Это было тяжело.

Иверская икона Иверская икона |

Представляя возможные последствия моего крещения для меня и моих родителей, Мария Николаевна не торопилась в организации этого важного события. Она долго думала и выбирала место моего крещения.

И наконец-то она мне сообщила, что я должна готовиться. К моей подготовке она отнеслась очень серьезно. Я постилась, учила молитвы, читала необходимую литературу и сама шила рубашку для крещения.

Я очень благодарна Марии Николаевне за ее строгость в моем воспитании. Такое не забывается.

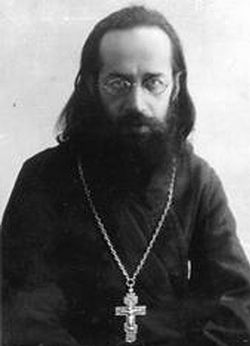

Мы с мамой приехали к Марии Николаевне в субботу накануне воскресенья, недели 3-й по Пасхе, святых жен мироносиц, - в тот год это было 19 мая. Переночевали, причем я спала в ее спальне под образом равноапостольной Марии Магдалины, который теперь у меня дома висит над моей постелью, а поутру вышли из квартиры, из старого дома сотрудников Тимирязевской академии, в котором семья Мерцаловых жила с 1935 года, сели на трамвай на Красностуденческом проезде, доехали до Белорусского вокзала, пересели на электричку и уже через полчаса шли к храму по длинной аллее под пение соловьев. Мы шли к отцу Валериану Кречетову.

Отец Валериан Кречетов Отец Валериан Кречетов |

А потом - купель, меня ведут вокруг аналоя с пением «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостися...» При этом я в сшитой мною по русскому образцу, как учила Мария Николаевна, белой, длинной до пят рубашке, на которую сверху надето розовое летнее платье. И я, мне казалось, не шла, а летела по воздуху.

Потом мама вся в слезах от радости. Просфоры и булочки во дворе храма и путь домой.

А дома мы с Марией Николаевной лепим маленькие пирожки с мясным фаршем. Потом достаем их из духовки, несем к столу с чашками душистого бульона, трапезничаем празднично, и по усталому телу разливается тепло, силы возвращаются, а на душе светло и радостно.

Такой день забыть невозможно. И всё благодаря моей крестной, теперь уже настоящей.

В первые века христианства людей крестили уже в сознательном возрасте, а не младенцами. Может быть, в этом была определенная мудрость...

Я рассказала о своих отношениях с Марией Николаевной Мерцаловой. А ее жизнь была настолько многогранной и в духовном, и в творческом плане, что описание этого потребует целой книги, причем я слишком мало знаю обо всех аспектах ее жизни, так что даже и не взялась бы об этом писать. Но хочется сказать хотя бы о главном.

«Первое мое впечатление о русском народном костюме неотделимо от песни. В притихшем, недвижном воздухе летнего вечера, где-то далеко на гористом Киевском шоссе начинает звучать песня. Стройно, ладно поют женские голоса протяжную мелодию, то сливаются, как бы соединяясь в один голос, то вдруг разделяются на ручейки - одни текут спокойно, и в них чувствуется опора, другие устремляются вверх, рассыпаясь звонкими, замысловатыми для детского слуха переливами, и невольно подмывает тебя, хочется вместе с этими звуками унестись куда-то - то ли в небо, то ли в какую-то сказочную страну».

|

Получив дворянское домашнее образование, она смогла осмыслить и систематизировать свое отношение к народному костюму. В первые послереволюционные годы семья Мерцаловых переехала в Москву. Еще не были утрачены культурные традиции Серебряного века и были живы носители русской культуры XIX столетия. После окончания университета она сосредоточила свое внимание на истории костюма.

В это время она познакомилась с известным теоретиком истории костюма Софьей Николаевной Беляевой-Экземплярской. Первые публикации Мерцаловой вышли при ее непосредственном участии. Они были напечатаны в начале 1930-х годов в журналах «Швейная промышленность». В годы репрессий пострадала большая часть российской интеллигенции, такая судьба выпала и Софье Николаевне Беляевой-Экземплярской, проведшей в лагерях и ссылке более 10 лет.

Всю свою жизнь Мария Николаевна посвятила истории костюма. За плечами этой удивительной женщины более 60 лет (начиная с 30-х годов ХХ века) кропотливого исследовательского труда, преподавательская деятельность во многих учебных заведениях Москвы. Первая ее книга «Дети в мировой живописи», подготовленная в издательстве «Искусство» в 1968 году, наполнена особенной теплотой к людям. В этом же издательстве была издана в 1972 году ее знаменитая классическая «История костюма» - книга, по которой училось не одно поколение специалистов. Работа над ней позволила М.Н. Мерцаловой защитить диссертацию.

В 1975 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла ее монография «Поэзия народного костюма», которая была особенна дорога и близка Марии Николаевне. В ней воплотились все впечатления детства и знания, накопленные за годы кропотливого изучения русского народного костюма. В результате ее исследовательских этнографических экспедиций по России был накоплен огромный материал, ставший основой ее книги.

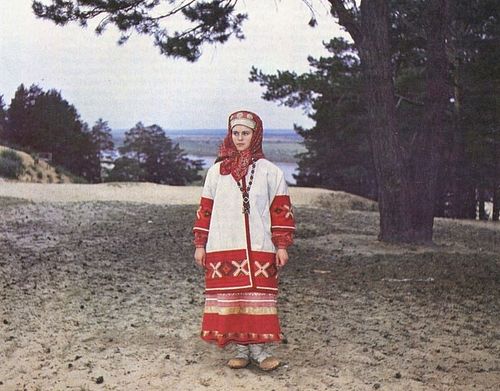

«Неуемная тяга к красоте, живущая в душе человека, воплощает его мечту о прекрасном не только в большом искусстве, но и в предметах быта, и особенно в создании внешнего облика людей», - писала в своей книге Мария Николаевна. Она считала, что костюм и человек связаны органично, поэтому она сама делала постановку натурных съемок костюма в естественной среде на конкретных жителях тех областей России, где был создан этот костюм, и никогда не снимала костюм на манекене. Книга «Поэзия народного костюма» повторно была издана в 1988 году.

|

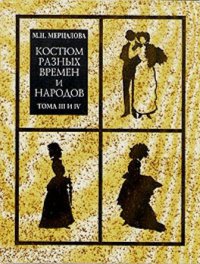

И уже после ее кончины были подготовлены к изданию третий и четвертый тома, которые вышли одной книгой в 2001 году в Санкт-Петербурге и завершили этот замечательный труд - великолепную энциклопедию истории костюма. В издании принимал участие Александр Васильев, ученик Марии Николаевны, взявший на себя «очень трудную работу по подбору иллюстраций и составлению подписей к ним», как написала сама М.Н. Мерцалова во вступительном слове к этой книге.

Было бы неправильным не упомянуть о научно-исследовательской работе Марии Николаевны в течение 21 года на студии «Мосфильм» и о сотрудничестве при постановке фильмов с такими звездами отечественной режиссуры, как Андрей Тарковский («Андрей Рублев»), Сергей Бондарчук («Борис Годунов»), Владимир Наумов («Бег», «Скверный анекдот»), Андрон Михалков-Кончаловский («Дворянское гнездо»), Александр Прошкин («Михайло Ломоносов»), Никита Михалков («Обломов»).

После Марии Николаевны Мерцаловой остались материалы, собранные для задуманных ею книг о гражданском мундире различных сословий Российской империи, об истории возникновения и правилах ношения обрядовых одежд православного богослужения, о фонарях России, об особенностях быта российского государства и другие.

Хочется надеется, что эти издания также будут осуществлены.

Мария Николаевна ушла от нас в последний год ХХ века - 7 июля 2000 года. Похоронили ее 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла, на Новодевичьем кладбище, рядом с ее отцом Николаем Ивановичем, умершим в 1948 году. Она ушла, но завещала нам лучшие идеалы российской интеллигенции XIX и XX веков.

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/62973.htm

Женский крестьянский праздничный костюм Сапожковского уезда Рязанской

губернии (рубашка, понева, шушпан, онучи, лапти). Головной убор - кичка и

платок. Конец XIX - начало XX века. Рязанский историко-архитектурный

музей-заповедник

Женский крестьянский праздничный костюм Сапожковского уезда Рязанской

губернии (рубашка, понева, шушпан, онучи, лапти). Головной убор - кичка и

платок. Конец XIX - начало XX века. Рязанский историко-архитектурный

музей-заповедник