Что мы знаем о Венеции? Знаменитые на весь мир гондолы, каналы, венецианские маски, фестиваль... А ведь сегодня это второй в Европе - после Рима - город по количеству святынь неразделенной Церкви. Город, в свое время осмелившийся не подчиниться указу папы римского. Город, бывший в Италии форпостом Византии, а после - спонсировавший Крестовый поход на Константинополь. Город, изначально свободный от языческого прошлого. «Республика Святого Марка».

О Венеции, ее святынях, ее истории и о Православии в «городе мостов и каналов» рассказывает настоятель единственного на сегодняшний день русского православного прихода в Венеции - иерей Алексий Ястребов.

Буквально первые мои шаги по венецианской земле стали для меня откровением. Я приехал зимой, вечером, и сразу отправился знакомиться с клиром Греческой Церкви. А мои прихожане в тот же вечер предложили поклониться местным святыням.

Первое, что я увидел, - мощи святого праведного Захарии, отца Иоанна Предтечи, и мощи святителя Афанасия Великого, патриарха Александрийского, к которому я еще с семинарских лет относился с особым благоговением: он и подвижник, и богослов, и талантливейший администратор, и писатель, и борец с арианской ересью - легендарная и очень сильная личность. Православный вариант «Как закалялась сталь» - это про него. И тут я вижу перед собой его мощи...

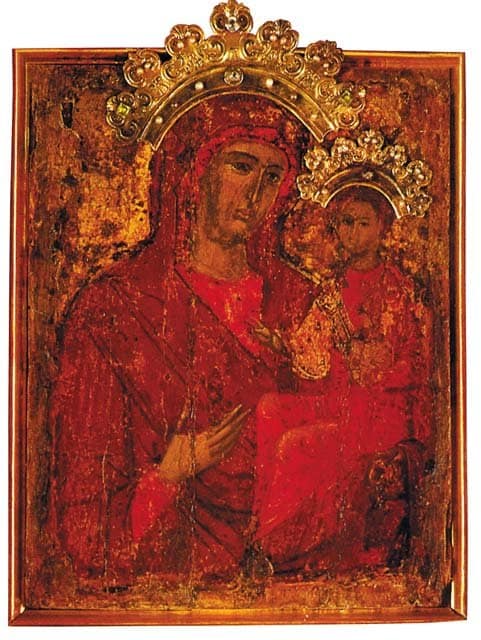

Впоследствии я наблюдал реакцию разных людей на святыни Венеции: это и удивление, и благоговение, и восторг. Никогда не забуду, например, духовный восторг отца Геннадия Беловолова, настоятеля Леушинского подворья в Питере, и его спутников перед византийским образом Богородицы «Никопея», прообразом чтимой у них и во всей нашей Церкви иконы «Аз есмь с Вами и никтоже на вы» (связанной с великими подвижниками - прав. Иоанном Кронштадтским и преп. Серафимом Вырицким).

Для Италии обилие святых мощей - дело неудивительное. Их дарили друг другу знатные лица, их привозили с оккупированных турками территорий, спасая от осквернения, их даже воровали - часто не гнушаясь никакими методами: пытками, подкупом... В Средние века считалось, что чем больше в городе мощей святых и мучеников, тем больше у его жителей небесных покровителей.

Город, свободный от язычества

Венеция изначально была городом христианским, свободным от языческого прошлого. Основанная в 421 году после Рождества Христова, в праздник Благовещения (25 марта) бежавшими от гуннов римскими гражданами, она вскоре стала вассалом Византийской империи. Но с самого начала - на условиях автономии. Городом-государством с конца VII века и до конца века XVIII правили дожи - всего их было 40.

За участие в войнах против врагов Византии жителей лагуны освободили от имперских налогов и помогли со строительством грандиозного собора Святого апостола Марка, покровителя Венеции.

Постепенно республика крепнет, и крепнет настолько, что... в 1204 году обращает свое оружие - и свои финансовые ресурсы - против своего же бывшего сюзерена, Византии. Во время четвертого Крестового похода дож Энрико Дандоло встает на сторону сына свергнутого византийского императора Исаака Ангела, обещавшего крестоносцам щедрое вознаграждение за помощь в возвращении престола. Таким образом, по дороге на Святую Землю войско идет на штурм Константинополя. В течение полусотни лет Венеция участвует в разграблении Востока...

Однако, словно в наказание за это, в 1347 году венецианское войско, вернувшееся из Крыма после осады крепости генуэзцев Кафа (нынешняя Феодосия), приносит в лагуну эпидемию чумы. Вспышки страшной болезни несколько раз уносили до половины населения города. Неслучайно базилика Богородицы «Здоровье» построена в ознаменование избавления от «черной смерти».

Новым ударом для Венеции становится нашествие турок, которые в 1453 году, после падения Константинополя, устремляются на захват Средиземноморья. Закономерный экономический, военный и политический упадок некогда блистательного города делает его легкой добычей французов и австрийцев в конце XVIII века. Итальянской (но опять же не независимой) Венеция становится только в 1866 году.

Между двумя Церквями

Когда речь заходит о религиозной картине, всё, имеющее отношение к Италии, обычно принято ассоциировать с традиционным католицизмом. Венеция, конечно, земля католическая. Но религиозная ситуация в Венеции всегда была особой.

Исторически Венеция занимала срединное положение между Церквями Запада и Востока. Это характерная черта местной духовной и светской культуры.

Средневековое стремление к подражанию Византии - пусть первоначально в обрядах и церемониях императорского двора - сохранилось и после четвертого Крестового похода: влияние восточного христианства здесь ощущается и сегодня. Это особенно бросается в глаза в грандиозном соборе Святого Марка, где можно увидеть, к примеру, мраморный готический иконостас конца XIV века (тогда как в католических храмах обыкновенно нет иконостасов) или образ Богородицы Никопея («победоносная») XI-XII веков, перед которым в Византии императорские войска просили заступничества в преддверии битв (по иронии судьбы, точнее, по Промыслу Божьему, икона была захвачена как раз накануне поражения ромеев и разграбления Константинополя во время четвертого Крестового похода). И сам собор Святого Марка был возведен под руководством византийских мастеров, по образцу константинопольского «Апостолеона» (храма 12-ти апостолов).

Православие продолжало оказывать влияние на Венецию и после захвата Константинополя турками: через греческие острова (включая Крит), бывшие под властью Венецианской республики с XIII по XVIII век. К слову, это влияние было обоюдным: например, в современных греческих храмах скамейки появились именно в период тесных контактов с венецианцами. А Венеция, в свою очередь, веками праздновала память святых неразделенной Церкви.

Сенат «республики Святого Марка» сам назначал своих патриархов - именно так с конца VI века до наших дней титулуются правящие епископы венецианских пределов. Характерный эпизод случился на рубеже XVI-XVII веков: венецианцы дерзко отказались подчиниться Ватикану, когда папа римский Климент VIII предписал всем кандидатам в епископы Италии являться в Рим - для «экзамена епископов». Венеция считала, что избирать и утверждать своих правящих архиереев она должна сама. И Ватикану в конце концов пришлось уступить...

Однако обратной стороной этой независимости стала зависимость иная: от светских властей. Государство вмешивалось в пастырские вопросы, назначало епископов и священников. Получился своеобразный вариант теократии, закрепленный официально после строительства базилики Святого Марка. Святой апостол был объявлен «главой государства», «правящим» вместе с дожем. После падения Константинополя эта доктрина становится официальной. В результате дож, например, будучи светским главой города-государства, а не главой Церкви, тем не менее, имел полномочия преподавать народу «торжественное благословение» в дни больших праздников - оно преподавалось с «перголы», особой кафедры в базилике Святого Марка. А сама базилика была домовой церковью дожа, и ее клирики находились в подчинении не епископа, а именно «наместника святого Марка»...

Фотографии о. Алексия Ястребова, с разрешения прокуратории базилики святого Марка.

Средоточие святынь

Средоточием святынь Венецию сделало уже упомянутое убеждение: «больше мощей - больше покровителей». Святыни привозились первыми основателями города и закладывались в основание храмов, алтарей; святые мощи передавала в дар своим союзникам Византия (первым таким даром стали в IX веке мощи праведного Захарии, отца Иоанна Предтечи - подарок императора Льва V); в эпоху безвластия в некоторых частях империи (прибл. IX-XII века) наследие христианства подвергалось разграблению; во время арабских и турецких завоеваний мощи вывозили, спасая от осквернения.

А после того как на католическом Тридентском соборе (1545-1563) возродилось почитание католиками мощей святых, началось исследование римских катакомб. Так из Вечного города в Венецию привезли тела первых мучеников-христиан, о которых не известно ничего, кроме имен: святой Павел, римский патриций, Марк Флорентиец, Венуст, Фиденций, мученица Анна, мученица Ирина и др.

И, наконец, в Венеции были свои святые, скончавшиеся до разделения Церквей (то есть до 1054 года). Это дож Пьеро Первый Орсеоло Святой (умер в 978 году), священномученик Герард, просветитель Венгрии (1046).

Так «город мостов и каналов» стал обладателем уникального собрания реликвий - согласно каталогу XVIII века, в городе хранилось 49 мощей святых! К сожалению, в эту статистику внесли свои коррективы наполеоновские войны: в 1797 году республика пала под натиском французов, а затем перешла в руки австрийцев. Церкви опустошались, реликвии могли быть попросту выброшены - завоевателей гораздо больше интересовали драгоценные мощевики.

Однако и то, что осталось, заслуживает внимания всякого благоговейного христианина.

Мост

...Случается, что люди, которые в России почти не бывают в храме, приезжая отдохнуть в Венецию, начинают интересоваться церковной жизнью: трудно равнодушно относиться к миру православной святости, который многие наверняка неожиданно для себя встречают здесь, на Западе. Венеция была как грабительницей Православия, так и его покровительницей, «малой Византией». И для меня этот город - прежде всего город мостов, и в прямом, и в переносном смысле. «Мост между Востоком и Западом» - хоть это выражение и стало избитым.

Святые не принадлежат исключительно Востоку или Западу. Они - благодатное достояние всякого, кто их с верою и любовью приемлет и почитает, они - реальность, помогающая нам, православным и католикам, лучше понимать друг друга.

Именно поэтому, приезжая сюда, люди приходят не в гости, а домой - к нашим святым, прославленным Церковью братьям и сестрам во Христе, - испросить их молитв и благословения.

В одном архивном документе 1938 года, представляющем собой протокол собрания венецианского духовенства, есть такие слова: «Неизмеримо больше, чем прекраснейшие памятники искусства и все свои драгоценные картины и скульптуры, католическая Венеция всегда чествовала и охраняла честные мощи своих святых. Именно они в своей совокупности составляют непреходящую ценность, которая по милости Господней пребывает в веках, несмотря на множественные политические коллизии, упразднения и разрушения монастырей и величественных храмов».

P.S.

С 2002 года в Венеции существует община Русской Православной Церкви, по воскресеньям и по большим праздникам совершаются богослужения - в католическом храме, предоставляемом нам во временное пользование. Сайт православного прихода во имя святых Жен-Мироносиц находится по адресу: http://venezia.pravoslavie.info

А в 2010 году мы выпустили 400-страничный православный путеводитель «Святыни Венеции». Книга содержит рассказ об истории города-государства, истории Православия в Венеции и сведения об ее святынях. Путеводитель построен по территориальному принципу: последовательно, район за районом, описываются храмы, а также мощи, иконы и другие святыни, покоящиеся в них. В конце книги - полный список святынь, карта с обозначением церквей Венеции и возможные маршруты, варьирующиеся в зависимости от длительности путешествия.

Кроме того, в результате долгой и кропотливой работы в 2008 году появился на DVD документальный фильм «Православные святыни Венеции». В Москве диск можно приобрести в книжных лавках Храма Христа Спасителя, Сретенского монастыря и Подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры, а книга продается пока только в Венеции: на приходе святых Жен-Мироносиц и в базилике Сан-Марко. Приезжайте!

Фотографии о. Алексия Ястребова, с разрешения прокуратории базилики святого Марка

Святые, чьи мощи находятся в Венеции

ЕВАНГЕЛИСТ МАРК: ПРОСВЕТИТЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

Святой Марк - автор одного из четырех Евангелий, автор чина Литургии, традиционно называемой Марковой, ученик первоверховных апостолов Петра и Павла, основатель христианской общины в Северной Италии и Александрийского патриархата.

Евангелист принял мученическую кончину от рук язычников. Его схватили прямо во время совершения Литургии, связали цепями и протащили через всю Александрию. Мученик не уставал повторять: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что удостоил претерпеть все это за имя Твое». На ночь его бросили в темницу, где его посетил и укрепил ангел, а затем Сам Господь явился ему и сказал: «Мир тебе, Марк, Мой евангелист».

Наутро толпа язычников продолжила влачить апостола по улицам, пока Марк не отдал душу Богу. Христиане положили святые мощи в гробницу в Александрийском районе Буколис.

Во время арабских завоеваний, когда халиф Египта приказал разбирать христианские храмы, чтобы употреблять их камни на строительство своего дворца, святые мощи из Александрии вывезли и доставили в Венецию купцы. Перевозили святыню в корзине со свиными тушами - таможенники-мусульмане не смели притронуться к «нечистым» животным.

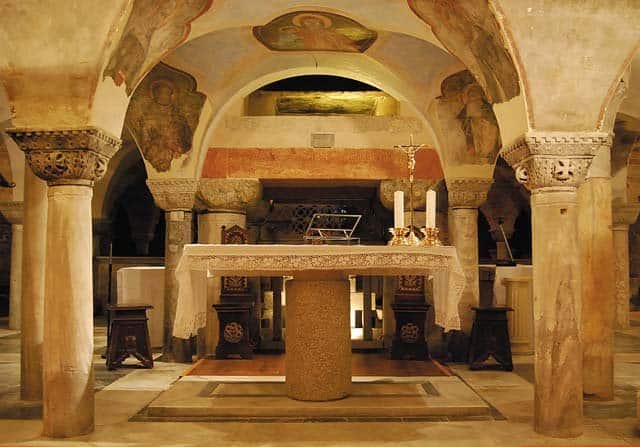

Мощи положили в домашней церкви дожей - сегодня это грандиозная базилика Святого Марка - с тех пор Марк считался покровителем Венеции. Мощи находятся под престолом главного алтаря верхнего храма.

Фото предоставлено профессором Ренато Д'Антига

ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ: ПЕРВЫЙ МОНАХ

Преподобный Павел не основал ни одной обители, но именно он считается «отцом православного монашества».

Он родился в Египте, в городе Фиваида. Оставшись сиротой, много претерпел от корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. Павла хотели выдать власти во время гонений Декия (249-251), узнав об этом, он удалился в Фиваидскую пустыню. Там прожил 91 год, в пещере у подножия горы, неустанно молясь Богу, питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон.

Незадолго до смерти святого к его пещере пришел преподобный Антоний Великий, подвизавшийся в той же пустыне. Преподав Антонию урок смирения, Павел вышел ему навстречу из своей пещеры. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали.

Скончался святой Павел Фивейский в 341 году в возрасте 113 лет и был похоронен Антонием Великим недалеко от пещеры.

В Константинополь мощи преподобного перенес император Мануил Комнин (1143-1180). В Венецию же святыня попала в XIII веке благодаря знатному гражданину Джакомо Ланзоло: он уговорил аббата бенедиктинского монастыря отдать мощи. Сегодня они находятся над главным алтарем церкви Святого Иулиана Антинойского.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР СТРАТИЛАТ

Святой Феодор Стратилат происходил из Малой Азии, служил воеводой («стратилат» по-гречески) в городе Гераклее близ Черного моря в III-IV веках. Его жизнь и служба располагала к нему горожан, многие, впечатленные его примером, принимали веру во Христа. Узнав об этом, император Ликиний, гонитель христиан, приехал в город и принуждал воеводу поклониться языческим богам. Получив твердый отказ, он предал Феодора мучениями: его жестоко били железными прутьями, палили огнем, и, наконец, распяли на кресте, выколов глаза. Ночью ангел явился мученику и полностью исцелил его. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверовали во Христа. А за ними - многие другие язычники. Узнав об этом, император приказал обезглавить мученика. Эти события были описаны их очевидцем, слугой и писарем святого Феодора - Уаром.

В 1257 году капитан венецианского флота Джакомо Дандоло вторгся в Месембрию (ныне - болгарский город Несебыр) и перевез оттуда мощи великомученика в Константинополь. Через десять лет родственник капитана перевез святыню в Венецию. Она хранится в раке над престолом правой боковой капеллы церкви Христа Спасителя. Видно облачение, открыта нетленная кисть руки и обутые в сандалии ступни. Открывают мощи только два раза в год: 1-15 ноября (день памяти святого в Западной Церкви - 9 ноября) и в период от католической Пасхи до Вознесения.

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН МИЛОСТИВЫЙ

Святитель Иоанн, патриарх Александрийский, был родом с Кипра. По воле родителей он молодым человеком женился и имел детей, но после смерти жены и детей стал иноком. В начале своего архипастырского служения он приказал учесть всех нищих и убогих в Александрии. Дважды в неделю - в среду и пятницу - он выходил к дверям патриаршего собора и принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал обиженным, раздавал милостыню. Трижды в неделю посещал больницы. Выкупал людей из персидского плена. Сам был строгим аскетом и молитвенником. Иоанн заказал для себя гроб, но не велел мастерам его заканчивать, а просил каждый праздничный день приходить и спрашивать, не пора ли завершить работу. Незадолго до своей кончины архипастырь увидел во сне ангела, сказавшего ему: «Царь царей зовет тебя к Себе». Патриарх мирно отошел ко Господу в 616 году.

Согласно свидетельствам, не только тело святителя оставалось нетленным, но и одежды сохраняли яркость красок. Святые мощи были перевезены в Венецию в 1249 году. Их можно увидеть и сейчас под стеклом на правой стене придела Святого Иоанна, в церкви Иоанна Предтечи в районе Кастелло.

25 ноября, в день памяти святого, у святыни всегда служится молебен. Есть разрешение церковных властей служить молебны и для групп паломников из России, приезжающих поклониться святителю.

ДРУГИЕ СВЯТЫНИ ВЕНЕЦИИ

- Мощи святителя Николая Мирликийского (в 1087 году барийцы, пришедшие похитить из храма византийского города Миры мощи св. Николая, в спешке оставили в саркофаге около пятой части мощей. Через девять лет эту часть вывезли из Мир Ликийских венецианцы); святителей Афанасия Александрийского, Василия Великого, мученицы Варвары, святых бессребреников Космы и Дамиана, праведного Симеона Богоприимца (о нем написано во 2-й главе Евангелия от Луки), мученицы Лукии Сиракузской, глава святой Елены равноапостольной и др.

- Святыни, связанные со страданиями Христовыми: мощевики Креста Господня императриц Ирины и Марии, Генриха Фландрского и др.; мощевики Крови Христовой (Сан-Марко и скуола Сан-Джованни Еванжелиста); шипы из Тернового венца.

- Иконы Богородицы - Никопея, Месопапандисса.

ЯСТРЕБОВ Алексий, священник , настоятель прихода во имя святых жен-мироносиц в Венеции

http://www.foma.ru/article/index.php?news=5164