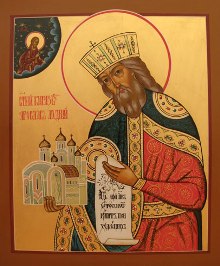

Сегодня Церковь молитвенно вспоминает выдающегося русского государственного деятеля св. блгв. Великого князя Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым. 20 февраля 1054 г. - день его блаженной кончины. 9 марта 2004 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил внести его в святцы УПЦ МП, а определением Архиерейского собора РПЦ от 3 февраля 2016 года было установлено общецерковное почитание благоверного князя Ярослава Мудрого.

Сегодня Церковь молитвенно вспоминает выдающегося русского государственного деятеля св. блгв. Великого князя Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым. 20 февраля 1054 г. - день его блаженной кончины. 9 марта 2004 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил внести его в святцы УПЦ МП, а определением Архиерейского собора РПЦ от 3 февраля 2016 года было установлено общецерковное почитание благоверного князя Ярослава Мудрого.

Ярослав, во святом крещении Георгий, родился в 978 г. и был сыном св. равноапостольного великого князя Владимира и Рогнеды. Он был посажен отцом в Новгород, где его застало известие о смерти отца и об убийстве Святополком Окаянным братьев Бориса и Глеба. Ярослав пошел войной на Святополка и после нескольких лет борьбы победил и сел на великокняжеский престол. Ярослав провел ряд успешных военных кампаний: он нанес сокрушительное поражение печенегам, которые с тех пор прекратили свои набеги на Русь, подчинил ятвягов, литву, ямь, вернул захваченные поляками Червенские города, его дружина ходила походом на Царьград (поход завершился неудачно). Однако его правление памятно не столько воинскими победами, сколько благоустроением земли Русской, за что он и был прозван Мудрым. Он основал в Суздальской земле город Ярославль, в Псковской - город Юрьев. На месте своей победы над печенегами в 1037 г. Ярослав заложил величественный Софийский собор по образу Софии Цареградской, а в 1045 г. по его повелению его сын Владимир воздвиг Софийский собор в Новгороде. Он соорудил знаменитые Золотые ворота в Киеве, построил монастырь Св. Георгия и другие храмы. Ярослав оставил о себе память составлением свода законов Киевской Руси - "Русской правды", которая, дополненная его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом, стала правовой основой жизни русского народа. Много сил уделял св. князь Ярослав христианскому просвещению народа.

Он поставил на широкую ногу перевод с греческого языка и перепись богослужебных и иных книг. Летописец говорит: "Подобно тому, как если б кто распахал землю, а другой посеял, а иные стали пожинать и есть пищу обильную, так и князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивши их крещением; сын его Ярослав насеял их книжными словами, а их теперь пожинают, принимая книжное учение. Велика бывает польза от него; из книг мы учимся путем покаяния, в словах книжных обретаем мудрость и воздержание; это реки, напоевающие Вселенную". Перед блаженной кончиной составил завещание сыновьям, которое начиналось словами: "Любите друг друга... Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А если будете ненавидеть друг друга и ссориться, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую достали они трудом великим". Сегодня мы также вспоминаем русского путешественника и полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, скончавшегося в 1914 году. Он родился в 1877 году в многодетной семье азовского рыбака. С раннего возраста Георгий рыбачил, ходил на поденщину в поле, чтобы помочь отцу прокормить семью. За два года окончив трехклассную церковно-приходскую школу, мальчик убежал из дома, чтобы получить дальнейшее образование и стать настоящим моряком.

Сегодня мы также вспоминаем русского путешественника и полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, скончавшегося в 1914 году. Он родился в 1877 году в многодетной семье азовского рыбака. С раннего возраста Георгий рыбачил, ходил на поденщину в поле, чтобы помочь отцу прокормить семью. За два года окончив трехклассную церковно-приходскую школу, мальчик убежал из дома, чтобы получить дальнейшее образование и стать настоящим моряком.

В 1898 г. он окончил мореходное училище в Ростове-на-Дону, в 1901 экстерном сдал экзамены за курс Морского кадетского корпуса, откуда был выпущен поручиком по Адмиралтейству. В 1902 - 1904 по заданию Главного гидрографического управления Седов проводил гидрографические исследования в Баренцевом и Карском морях. В году Русско-японской войны Седов командовал миноноской, неся сторожевую службу в Амурском заливе.

В 1908 г. Седов возглавил экспедицию в устье р. Колымы. В 1910 г. обследовал Крестовую губу на Новой Земле. В 1912 г. Седов предложил проект экспедиции к Северному полюсу, которая была организована на частные средства. "Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией и Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг...", - писал Седов докладной записке начальнику Главного гидрографического управления. Инициатива Седова была поддержана морским министром И.К.Григоровичем и Государем, пожертвовавшим на экспедицию 10 тысяч рублей. Значительную помощь в подготовке экспедиции Седова оказала партия русских националистов и лично Михаил Алексеевич Суворин - редактор газеты "Новое время", сын известного консервативного издателя и публициста А.С.Суворина. В августе 1912 г. экспедиция во главе со старшим лейтенантом Седовым на судне "Св. Фока" (позже переименованного в "Михаила Суворина") вышла из Архангельска, взяв курс к Земле Франца-Иосифа. Однако у берегов Новой Земли вынуждена была зазимовать. Во время зимовки Седов обследовал и описал северо-западное побережье Новой Земли. В 1913 г. экспедиция достигла Земли Франца-Иосифа, где корабль был затерт льдами. Во время второй зимовки Седов и большая часть команды заболели цингой. Несмотря на это, 15 февраля 1914 г. Седов с двумя спутниками на собаках двинулся к Северному полюсу. В пути, недалеко от о. Рудольфа, самого северного острова самого северного нашего архипелага, Седов скончался. Спутники похоронили его на этом острове, поставив в изголовье крест, сделанный из лыж, а в могилу отважному путешественнику положили Русский флаг, который Седов мечтал водрузить на Северном полюсе. В Арктике экспедиция собрала большой материал по океанографии, метеорологии, земному магнетизму, а также сведения о геологическом строении посещенных островов. Именем Седова названы архипелаг и остров, мыс и пик, пролив, два залива, две бухты, поселок, где он родился, улицы имени Седова есть в Москве и Санкт-Петербурге и во многих других городах и поселках.

В этот день 1974 года скончался конструктор космической и ракетной техники, Герой Социалистического Труда Михаил Клавдиевич Тихонравов. Он родился 29 июля 1900г. во Владимире. В 1920г. поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (ныне Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е.Жуковского). Окончив учёбу в 1925г., Тихонравов работал на нескольких авиационных предприятиях. Тихонравов познакомился в секции планеризма при ОСОАВИАХИМе СССР с С.П.Королёвым, их знакомство перешло в тесное сотрудничество. По предложению Королёва он возглавил работы по созданию баллистических ракет на жидком топливе, закончившиеся первыми успешными запусками. В 1932г. Тихонравов работал начальником бригады в Группе изучения реактивного движения, в ходе которой разрабатывал первый советский двухступенчатый ракетный двигатель. С 1934г. - начальник отдела Реактивного института. С 1938г. Михаил Тихонравов занимался исследованием жидкостных ракетных двигателей, разработкой ракет для изучения верхних слоев атмосферы, однако в конце 1930-х работы над жидкостных баллистических ракет были свёрнуты и Тихонравов занялся разработкой снарядов для «Катюш». С середины 1940-х гг. работал над проблемами проектирования высотных ракет, также участвовал в создании первых искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей и автоматических межпланетных аппаратов. Одновременно с этим был профессором в МАИ им. С.Орджоникидзе. В 1956 г. Михаил Клавдиевич перешёл на работу в ОКБ-1, на должность начальника отдела проектирования различных искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и некоторых планет Солнечной системы. За успешные запуски «Спутника-1» и спутника с живым существом на борту, Тихонравов в 1957 г. стал лауреатом Ленинской премии. Тихонравов принимал активное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля, за что в 1961г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

4 марта 1990 года скончался генерал армии, Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов. Он родился 27 декабря 1908г. в г. Екатеринославе. Подростком работал грузчиком, плотником. С 1924 года работал в Екатеринославе на шахте им. М.И.Калинина. В армию Маргелов был призван в 1928г. Учился в Объединённой военной школе (ОБВШ) в Минске. В 1931г. с отличием окончил Минское военное училище. После окончания училища служил последовательно командиром пулеметного взвода, пулеметной роты, батальона стрелкового полка. В годы советско-финской войны (1939-1940) командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й дивизии. Во время одной из операций взял в плен офицеров шведского Генерального штаба. В Великую Отечественную войну Маргелов - командир 13-го гвардейского стрелкового полка, начальник штаба и заместитель командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1944 г. - командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при форсировании Днепра и освобождении Херсона, за что в марте 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Маргелов занимал ряд командных должностей. С 1948 г. после окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е.Ворошилова - командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. В 1950-1954 гг. Маргелов командует 37-м гвардейским воздушно-десантным Свирским корпусом на Дальнем Востоке. С 1954 по 1959 гг. Маргелов был командующим ВДВ. В 1967 г. ему было присвоено высшее воинское звание «генерал армии». Руководил действиями ВДВ при вторжении в Чехословакию. С 1979г. Маргелов входил в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Выезжал в командировки в войска ВДВ, был председателем Государственной экзаменационной комиссии в Рязанском Воздушно-десантном училище. За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков. Последний из них в 65-летнем возрасте. Маргелов автор и инициатор создания средств и методов ведения войны Воздушно-десантными войсками, многие из которых олицетворяют собой тот образ ВДВ СССР и России, который существует в настоящее время. Среди людей, имеющих отношение к этим войскам, считается Десантником №1. Василий Филиппович был награжден многими отечественными и зарубежными орденами и медалями. Скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В.Ф.Маргелову установлены памятники в Херсоне, Днепропетровске, Кишинёве, Костюковичах, Рязани, Омске, Туле, Санкт-Петербурге, Ульяновске. Имя Маргелова носит Рязанский военный институт воздушно-десантных войск, Нижегородская кадетская школа-интернат. Именем Маргелова названы площадь в Рязани, улицы в Витебске, Омске, Пскове, Туле и Западной Лице.

4 марта 1990 года скончался генерал армии, Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов. Он родился 27 декабря 1908г. в г. Екатеринославе. Подростком работал грузчиком, плотником. С 1924 года работал в Екатеринославе на шахте им. М.И.Калинина. В армию Маргелов был призван в 1928г. Учился в Объединённой военной школе (ОБВШ) в Минске. В 1931г. с отличием окончил Минское военное училище. После окончания училища служил последовательно командиром пулеметного взвода, пулеметной роты, батальона стрелкового полка. В годы советско-финской войны (1939-1940) командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й дивизии. Во время одной из операций взял в плен офицеров шведского Генерального штаба. В Великую Отечественную войну Маргелов - командир 13-го гвардейского стрелкового полка, начальник штаба и заместитель командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1944 г. - командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при форсировании Днепра и освобождении Херсона, за что в марте 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Маргелов занимал ряд командных должностей. С 1948 г. после окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е.Ворошилова - командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. В 1950-1954 гг. Маргелов командует 37-м гвардейским воздушно-десантным Свирским корпусом на Дальнем Востоке. С 1954 по 1959 гг. Маргелов был командующим ВДВ. В 1967 г. ему было присвоено высшее воинское звание «генерал армии». Руководил действиями ВДВ при вторжении в Чехословакию. С 1979г. Маргелов входил в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Выезжал в командировки в войска ВДВ, был председателем Государственной экзаменационной комиссии в Рязанском Воздушно-десантном училище. За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков. Последний из них в 65-летнем возрасте. Маргелов автор и инициатор создания средств и методов ведения войны Воздушно-десантными войсками, многие из которых олицетворяют собой тот образ ВДВ СССР и России, который существует в настоящее время. Среди людей, имеющих отношение к этим войскам, считается Десантником №1. Василий Филиппович был награжден многими отечественными и зарубежными орденами и медалями. Скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В.Ф.Маргелову установлены памятники в Херсоне, Днепропетровске, Кишинёве, Костюковичах, Рязани, Омске, Туле, Санкт-Петербурге, Ульяновске. Имя Маргелова носит Рязанский военный институт воздушно-десантных войск, Нижегородская кадетская школа-интернат. Именем Маргелова названы площадь в Рязани, улицы в Витебске, Омске, Пскове, Туле и Западной Лице.В этот день 1991 года скончался писатель, главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Алексеевич Баруздин. Он родился 22 июля 1926г. В 1938г. опубликовал первые рассказы в детском журнале «Пионер». Баруздин участвовал в Великой Отечественной войне. В 1958г. окончил Литературный институт им. М.Горького. Им создано множество книг стихов и прозы для детей и юношества. Взрослому читателю адресованы роман «Повторение пройденного» (1964), «Повесть о женщинах» (1967), сборник рассказов и повестей «Я люблю нашу улицу…» (1969). В 1957-1965 гг. Сергей Алексеевич был секретарем правления СП РСФСР, с 1967 - СП СССР. С 1966 г. он возглавлял журнал «Дружба народов». Его труд был отмечен орденом «Знак Почёта» и медалями.

4 марта 1992 года скончался народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев. Он родился 9 октября 1926г. в Нижнем Новгороде. До войны успел окончить семилетку и в сорок первом пошёл работать электромонтёром. Работал слесарем на заводе, занимался в самодеятельности. Окончил Горьковское театральное училище в 1951г. В 1954г. поступил в Школу-студию МХАТ, причём сразу на второй курс. В 1955г. студенты Школы-студии МХАТ создали «Студию молодых актёров», которая через год стала базой для нового столичного театра - «Современник». Настоящая всесоюзная слава пришла к Евстигнееву в 1964 г., после роли Дынина в фильме режиссёра Э.Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». В 1971г. Евгений Александрович вслед за Олегом Ефремовым перешёл в труппу МХАТа. Евстигнеев умер перед операцией на сердце в Лондоне. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его имя носит Нижегородское театральное училище, во Владимирской области учреждена театральная премия имени Е.А.Евстигнеева.