Сегодня день памяти видного русского государственного деятеля, академика Петербургской Академии наук и поэта князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, скончавшегося 5 мая 1853 года. Он родился 18 ноября 1790 г. в селе Дерново Вяземского уезда Смоленской губернии и принадлежал к старинному русскому княжескому роду, происходившему от беев Ширинских, которые имели обширные владения по Волге, а затем были завоевателями Крыма. Окончив Морской кадетский корпус (1807), князь служил во флоте, участвовал в войне с наполеоновской Францией 1812-14 гг.

Сегодня день памяти видного русского государственного деятеля, академика Петербургской Академии наук и поэта князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, скончавшегося 5 мая 1853 года. Он родился 18 ноября 1790 г. в селе Дерново Вяземского уезда Смоленской губернии и принадлежал к старинному русскому княжескому роду, происходившему от беев Ширинских, которые имели обширные владения по Волге, а затем были завоевателями Крыма. Окончив Морской кадетский корпус (1807), князь служил во флоте, участвовал в войне с наполеоновской Францией 1812-14 гг.

В 1820 г. Ширинский-Шихматов был назначен начальником отделения Инженерного департамента Военного министерства. Сблизившись с адмиралом А.С.Шишковым, который назначил его директором канцелярии министерства народного просвещения, князь примкнул к т.н. «русской партии» - православно-патриотической консервативной группе русских государственных деятелей. В 1842 г. он был назначен товарищем министра, а в 1850 г. - министром народного просвещения. В этой должности Ширинский-Шихматов стремился оградить учащуюся молодежь от влияния идей Запада.

Для Ширинского-Шихматова как поэта характерны религиозно-мистические мотивы (особенно циклы «Опыты духовных стихотворений», 1825) и твердая православно-монархическая ориентация. Его перу принадлежит ряд патриотических стихотворений: «Ода на кончину князя Кутузова-Смоленского» (1829), «Ода на мир, заключенный в 1829 году с Оттоманскою Портою» (1830), «Военная песнь Россиян» (1840) и др. В 1828 г. Ширинский-Шихматов стал членом Петербургской Академии наук. Как председатель Отделения русского языка и словесности принимал участие в издании «Словаря церковно-славянского и русского языка». Был также председателем Петербургской археографической комиссии.

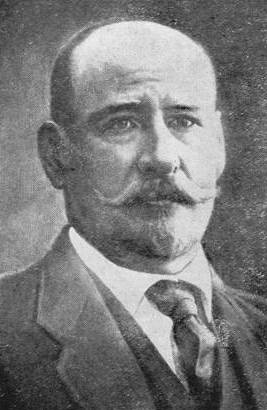

В этот день 1904 года скончался государственный деятель, участник Туркестанских походов генерал-лейтенант Николай Александрович Иванов. Он родился в 1842 году, окончил курс Оренбургской гимназии и Михайловского артеллирийского училища, из которого был произведен в хорунжие конной артиллерии Оренбургского казачьего войска. Был сподвижником генералов М.Г.Черняева и К.П. фон Кауфмана во время военных действий против кокандцев и хивинцев; особенно отличился при штурме Ташкента. За штурм этого города Иванов получил орден св. Георгия 4-й степени, проявив в этом деле не только выдающуюся храбрость, но и находчивость: заметив гибель наших войск от перекрестного артиллерийского огня, он штыковым натиском выбил кокандцев из-за баррикад и завладел их орудиями, при этом сам был контужен в голову.

В этот день 1904 года скончался государственный деятель, участник Туркестанских походов генерал-лейтенант Николай Александрович Иванов. Он родился в 1842 году, окончил курс Оренбургской гимназии и Михайловского артеллирийского училища, из которого был произведен в хорунжие конной артиллерии Оренбургского казачьего войска. Был сподвижником генералов М.Г.Черняева и К.П. фон Кауфмана во время военных действий против кокандцев и хивинцев; особенно отличился при штурме Ташкента. За штурм этого города Иванов получил орден св. Георгия 4-й степени, проявив в этом деле не только выдающуюся храбрость, но и находчивость: заметив гибель наших войск от перекрестного артиллерийского огня, он штыковым натиском выбил кокандцев из-за баррикад и завладел их орудиями, при этом сам был контужен в голову.

С 1868 по 1873 г. Н.А.Иванов занимался устройством управления в Зеравшанском округе. С началом Хивинского похода 1873 г. на подполковника Иванова была возложена разведка пути к Адам-Крылгану, во время которой он с небольшим конвоем казаков был атакован многочисленным неприятелем; приказав конвою спешиться, Иванов геройски отбил все атаки и сам перешел в рукопашный бой, в котором все чины конвоя были ранены и он сам получил две раны — в ногу и руку. По окончании хивинского похода Иванов был назначен начальником покоренных земель. Благодаря его твердой власти, там со времени покорения не было никаких осложнений, быстро развились русские поселения и окрепла торговля. Позднее Н.А.Иванов был военным губернатором Ферганской области. В 1889 г. он вышел в отставку, но спустя десять лет, в 1899 г., был произведен в генерал-лейтенанты и снова привлечен к службе в качестве помощника командующего войсками Туркестанского военного округа, в 1900 г. – помощником туркестанского генерал-губернатора, а в 1901 г. – туркестанским генерал-губернатором. При нем состоялось присоединение к краю Закаспийской области.

Сегодня мы также вспоминаем полярного путешественника Никифора Алексеевича Бегичева, скончавшегося в 1927 году. Он родился 7 февраля 1874 года в городе Царёв Астраханской губернии, происходил из волжских рыбаков. В 1895 году был призван на военную службу во флот. В 1897—1900 годах плавал на учебном парусно-паровом судне в Атлантическом океане, трижды ходил из Кронштадта к Антильским островам. В должности боцмана Бегичев участвовал в высокоширотной экспедиции Э.В.Толля на парусно-моторной шхуне «Заря» по изучению Новосибирских островов (1900–1902). Экспедиция закончилась гибелью барона Толля и трех его спутников по санно-байдарочной партии, но Бегичев и основная часть экспедиции вернулись на материк.

Сегодня мы также вспоминаем полярного путешественника Никифора Алексеевича Бегичева, скончавшегося в 1927 году. Он родился 7 февраля 1874 года в городе Царёв Астраханской губернии, происходил из волжских рыбаков. В 1895 году был призван на военную службу во флот. В 1897—1900 годах плавал на учебном парусно-паровом судне в Атлантическом океане, трижды ходил из Кронштадта к Антильским островам. В должности боцмана Бегичев участвовал в высокоширотной экспедиции Э.В.Толля на парусно-моторной шхуне «Заря» по изучению Новосибирских островов (1900–1902). Экспедиция закончилась гибелью барона Толля и трех его спутников по санно-байдарочной партии, но Бегичев и основная часть экспедиции вернулись на материк.

В 1903 году Бегичев участвовал в поисках Толля. Санно-шлюпочная экспедиция под руководством лейтенанта А.В.Колчака на десяти нартах и вельботе достигла острова Беннетта (один из островов Де-Лонга). При переходе по морскому льду Бегичев спас жизнь Колчаку, который провалился в трещину между льдами и едва не утонул. В 1904 году Бегичев участвовал в обороне Порт-Артура на миноносце «Бесшумный», был со всей командой интернирован в Циндао, куда в августе 1904 года миноносец прорвался из японской блокады. Награжден Георгиевским крестом.

После войны Бегичев вернулся в Царёв, женился, но летом 1906 года снова уехал жить на север, в район нижнего течения Енисея, занимался пушным промыслом, исследовал полуостров Таймыр. В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем — Большой Бегичев и Малый Бегичев.

В 1915 году Бегичев возглавил доставку почты и эвакуацию на оленях части моряков с барка «Эклипс», отправленного на поиски пропавших экспедиций Брусилова и Русанова, а затем с застрявших во льдах у северо-западных берегов Таймыра ледокольных пароходов гидрографической экспедиции «Таймыр» и «Вайгач». Маршрут каравана из примерно 500 оленей пролегал по неизученной территории, до этого не посещавшейся европейскими путешественниками.

С 1921 года Бегичев участвовал в советско-норвежской экспедиции по поискам двух пропавших на Таймыре членов экспедиции Руаля Амундсена 1918–1920 годов на шхуне «Мод» и обнаружил останки одного из них. В 1922 году в экспедиции геолога Н.Н.Урванцева спустился на лодке по реке Пясина и на берегу острова Диксон нашел скелет другого спутника Амундсена. Весной 1926 года Бегичев во главе артели охотников ушел в тундру. Долго от группы не было никаких известий, и только летом 1927 года вернувшиеся охотники рассказали, что он умер от цинги на зимовке у реки Пясины.

Сегодня также день памяти легендарного русского летчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, скончавшегося 18 мая 2001 года. Он родился 20 мая 1916 г. в г. Камышине в семье рабочего и уже в три года остался без отца, который умер вскоре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней школы Алексей поступил в фабрично-заводское училище, где получил специальность слесаря. Затем по комсомольской путевке Маресьев отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы, одновременно обучаясь в аэроклубе.

Сегодня также день памяти легендарного русского летчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, скончавшегося 18 мая 2001 года. Он родился 20 мая 1916 г. в г. Камышине в семье рабочего и уже в три года остался без отца, который умер вскоре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней школы Алексей поступил в фабрично-заводское училище, где получил специальность слесаря. Затем по комсомольской путевке Маресьев отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы, одновременно обучаясь в аэроклубе.

В 1937 г. Маресьева призвали в Красную армию, определив молодого человека в 12-й авиационный погранотряд, где он, по собственным словам, не летал, а «заносил хвосты» у самолетов. По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиационной школе пилотов, которую окончил в 1940 г. Свой первый боевой вылет Маресьев совершил 23 августа 1941 г. в районе Кривого Рога. Боевой счет летчик 580-го истребительного авиационного полка Северо-Западного фронта лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 г., сбив немецкий самолет Ju-52. А к концу марта 1942 г. на его счету было уже четыре сбитых вражеских самолетов. Однако 4 апреля того же года в одном из воздушных боев самолет Маресьева был подбит. Самолет стал быстро терять высоту и упал на лес. Тяжело раненный, находясь на вражеской территории, 18 суток Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вернуться в строй, практически заново научившись летать.

В июне 1943 г. летчик вернулся в строй, в состав 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 г. Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. А 24 августа того же года гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже отважный летчик воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: 4 - до ранения и семь - с ампутированными ногами. В последние годы жизни Маресьев был одним из заместителей Комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Легендарной судьбе Маресьева посвящена книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», где он фигурирует под несколько видоизмененной фамилией Мересьев.

В этот день также скончались лейтенант батальона морской пехоты Черноморского флота, Герой Советского Союза Федор Алексеевич Калинин (1914–1986) и скульптор Михаил Константинович Аникушин (1917–1997).