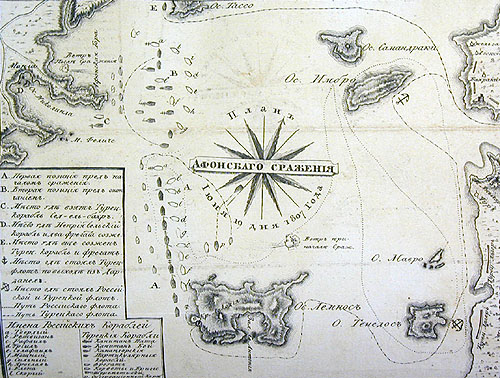

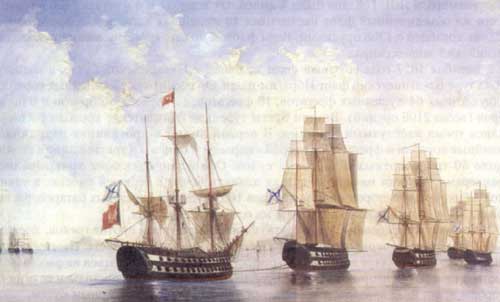

19 июня (старый стиль) 1807 года в ходе очередной Русско-турецкой войны у полуострова Афон в Эгейском море произошло морское сражение, завершившееся полным успехом русского флота и покрывшее новой славой его командующего вице-адмирала Д.Н.Сенявина.

После поражения турок в Дарданелльском сражении (10-11 мая 1807 г.), Русский флот маневрировал, пытаясь выманить противника из проливов. Этого удалось добиться лишь 15 июня, когда турки, воспользовавшись тем, что наша эскадра была задержана слабым ветром у острова Имброс слабым ветром, выдвинулись из проливов к острову Тенедос -русской базе в Эгейском море, и высадил там десант. Два дня османский флот и десант безуспешно штурмовали береговые укрепления острова, пока на горизонте не показались паруса русской эскадры.

Не решившись на бой с Русским флотом, турки попытались уйти на запад, но вице-адмирал Сенявин, оставив мелкие корабли в помощь крепости, отправился на поиски противника, обнаружив его 19 июня на якоре между островом Лемнос и Афонской горой. Приказ Д.Н.Сенявина по эскадре гласил: «Обстоятельства обязывают нас дать решительное сражение, но покуда флагманы неприятеля не будут разбиты сильно, до тех пор ожидать должно сражения самого упорного, почему сделать нападение след. образом: по числу неприят. адмиралов, чтобы каждого атаковать двумя нашими, назначаются корабли: "Рафаил" с "Сильным", "Селафаил" с "Уриилом" и "Мощный" с "Ярославом". По сигналу №3 при франц. гюйсе, немедленно опускаться сим кораблям на флагманов неприят. и атаковать их со всевозможной решительностью, как можно ближе, отнюдь не боясь, чтобы неприятель пожелал поджечь себя. Прошедшее сражение 10 мая показало, чем ближе к нему, тем от него менее вреда; следов., если бы кому случилось свалиться на абордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха...»

Сражение началось в 8 часов утра по сигналу с сенявинского корабля. Зная, что турки дерутся храбро пока их флагманские корабли не потоплены или не взяты в плен, Д.Н.Сенявин приказал весь огонь русской эскадры сосредоточить именно на них. Атака русских судов заставила противника отступить, бросив на произвол судьбы корабль капитан-бея Бекира-бея, на котором были сбиты все реи и паруса.

«Боеспособность русской эскадры оказалась на большой высоте, - писал известный историк Е.В.Тарле. - Не только "Рафаил", но и "Скорый" и "Твердый" в этом бою подходили к неприятелю на "пистолетный выстрел" и прорезали его линию. Кораблям был дан приказ: попарно идти и попарно атаковать вражеские корабли и в первую очередь флагманские. Но в пылу боя были моменты, когда, например, корабль "Скорый" вел бой одновременно против трех кораблей и одного фрегата, и турки уже приготовились взять его на абордаж. Однако метким и частым огнем "Скорый" перебил у неприятеля столько людей, что абордаж не состоялся. Турки не смогли вывести из боя ни "Скорого", ни "Мощного". Уже через полтора часа турецкая линия была нарушена, и противник стал явно уклоняться от продолжения боя».

Вот как описывал этот славный морской бой Панафидин один из его участников: «В 8 часов взвился сигнал на "Твердом" - начать сражение. Наш корабль первый спустился на турецкий флот. Все неприятельские выстрелы устремлены были на нас. Не успели еще подойти, на дистанцию, как у нас уже перебиты все марса-реи ядрами огромной артиллерии 100-пушечного корабля и убито много марсовых матросов. Выдержав с величайшим хладнокровием, не выстреля ни из одной пушки, пока не подошли на пистолетный выстрел, - первый залп на такую близкую дистанцию, - и заряженные пушки в два ядра заставили замолчать капитан-пашинский корабль, и потом беспрерывный огонь принудил его уклониться из линии. Корабль наш, обитый парусами, все марсели лежали на езельгофте, брасы перебиты, и он, не останавливаемый ничем, прорезал неприятельскую линию под кормою у турецкого адмирала. (...) Фрегаты и бриги после нескольких удачных выстрелов с другого борта побежали. Один адмиральский корабль в невольном был положении, без парусов, оставался, как мишень, в которую палил наш корабль с живостью. (...) "Твердый" и "Скорый" так сильно атаковали авангард турецкий, что он побежал...»

«Трудно перечислить, в особенности в кратком очерке, подвиги молодечества в этой битве наших храбрых русских моряков. Здесь капитан Рожнов переменяет под градом ядер, сыплющихся да него с неприятельских судов, перебитый рей; там наши матросы спасают на шлюпках турок, бросившихся толпою с совершенно разбитого корабля, тогда как другое неприятельское судно продолжает громить наш корабль, к которому принадлежат спасители... В конце сражения турецкий флот представлял собою общую горящую массу, из которой по временам раздавались страшные взрывы, и затем исчезало и самое судно и все бывшее на нем», - вспоминал очевидец боя.

На следующее утро обнаружилось, что вся турецкая эскадра, поймав попутный ветер, уходит на север, а линейный корабль и два фрегата (ранее помогавшие кораблю капитан-бея) отрезаны от нее русской эскадрой. 21 июня вице-адмирал Сенявин отправил за ними в погоню контр-адмирала А.С.Грейга с тремя линейными кораблями, но турецкие моряки выбросили свои корабли на берег и подожгли их. На рассвете 22 июня в отступающей турецкой эскадре взорвались еще один линейный корабль и фрегат, и два поврежденных фрегата затонули у острова Самотраки. «Следствием этого сражения был взят кораблем "Селафаилом" адмиральский турецкий корабль "Сетель-Бахр" о 74 пушках; отрезаны: корабль и 2 фрегата, которые побежали в залив Афонской горы и сами себя взорвали на воздух. Сами турки сожгли у острова Тассо один фрегат и свой разбитый кораблем "Мощным" адмиральский корабль», - отмечал участник сражения. Из 20 турецких кораблей в Дарданеллы вернулось лишь 12. Такой результат грозил турецкому флотоводцу смертной казнью.

«Блестящая победа русских произвела удручающее впечатление в уцелевшей части турецкого флота, - отмечал Е.В.Тарле. - Выигранное Сенявиным сражение у Афонской горы имело те же непосредственные последствия, как победа Спиридова под Чесмой в 1770 г.: турецкий флот, загнанный в Дарданеллы, фактически вышел из войны, и Сенявин мог очистить от турок все острова Архипелага, если бы захотел это сделать и если бы общие политические условия момента это позволили или потребовали. Если бы Сенявин продолжал преследование разбитого турецкого флота, то он его и прикончил бы. Таково было мнений части офицерства. Другие же полагали, что Сенявин, знал отчаянное положение русского гарнизона в тенедосской крепости, создавшееся вскоре после ухода его эскадры от Тенедоcа, предпочел, не теряя времени, идти к острову спасать крепость (...)Последующие события показали, что следовало поступить именно так, как поступил Сенявин, то есть спасать тенедосский гарнизон. Остатки недобитого турецкого флота оставались в бездействии вплоть до ухода русской эскадры из Архипелага. Терять времени действительно было нельзя: тенедосская крепость, была накануне падения. Потеря этого опорного пункта очень сильно подорвала бы эффективность блокады Дарданелл. Это, помимо соображений гуманности, повелительно требовало от Сенявина спешить на выручку осажденного гарнизона».

В связи с этим 23 июня Д.Н.Сенявин отказался от преследования противника и возвратился на помощь осажденному турецким десантом Тенедосу, заставив турок сдаться.

В ходе Афонского сражения Русская эскадра, состоявшая из 10 линейных кораблей (754 орудия) атаковала и разбила турецкий флот капудан-паши Сейит-Али из 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпов и 2 бригов (1196 орудий), из которых турки безвозвратно потеряли 3 линейных корабля, 4 фрегата и 1 шлюп. В результате этой победы, Османская империя в 12 августа 1807 года согласилась подписать Слободзейское перемирие.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук