Сегодня в России отмечается День моряка-подводника. Этот профессиональный праздник был установлен Главкомом Военно-морского флота России в 1996 году и с тех пор ежегодно отмечается военнослужащими и гражданским персоналом подводных сил 19 марта. Однако история этого праздника уходит своими корнями гораздо ранее 1996 года.

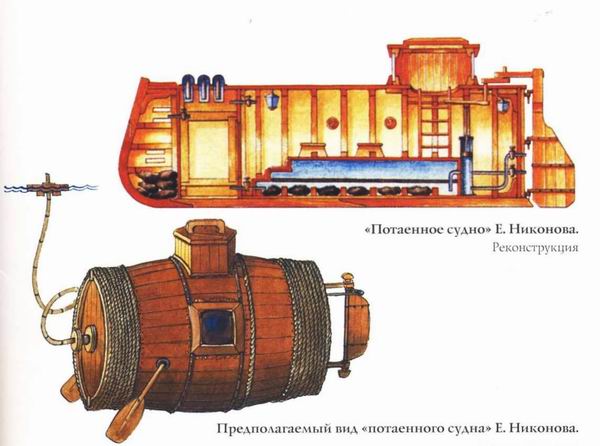

Впервые идея постройки подводного

«потаенного судна» зародилась в России еще в петровские времена, когда в 1718

году к Государю с подобным проектом обратился изобретатель-самородок крестьянин

Ефим Никонов, обещавший сделать «к

военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время,

будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну

учинит образец». Идея заинтересовала Петра Великого и 1720-1721 годах была

построена сначала модель, а затем, к 1724 году и полноразмерное подводное

«Потаенное судно», ставшее первой российской подводной лодкой. Однако испытания

деревянного судна закончились аварией, попытки устранить неисправности

конструкции не принесли результатов и после смерти Императора Петра Никонов

попал в опалу, был разжалован до рядового плотника и сослан на Астраханскую

верфь.

Впервые идея постройки подводного

«потаенного судна» зародилась в России еще в петровские времена, когда в 1718

году к Государю с подобным проектом обратился изобретатель-самородок крестьянин

Ефим Никонов, обещавший сделать «к

военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время,

будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну

учинит образец». Идея заинтересовала Петра Великого и 1720-1721 годах была

построена сначала модель, а затем, к 1724 году и полноразмерное подводное

«Потаенное судно», ставшее первой российской подводной лодкой. Однако испытания

деревянного судна закончились аварией, попытки устранить неисправности

конструкции не принесли результатов и после смерти Императора Петра Никонов

попал в опалу, был разжалован до рядового плотника и сослан на Астраханскую

верфь.

В царствование Императора Павла I, по стопам Никонова пошел житель Кременчуга С.А.Ромодановский, сконструировавший в 1799 году подводное судно и сумевший привлечь внимание к своему проекту со стороны властей. По предложению вице-президента Адмиралтейств-коллегии адмирала Г.Г.Кушелева с проектом Ромодановского ознакомилась специальная комиссия Академии наук, но отклонила его, найдя в нем ряд существенных недостатков и посчитав затею крайне опасной.

К идее строительства потаенных

военных судов вернулись во времена Государя Николая Павловича. В 1829 году проект

железной подводной лодки с цилиндрическим корпусом представил заключенный

Петропавловской крепости польский мятежник К.Г.Чарновский, который, впрочем, не

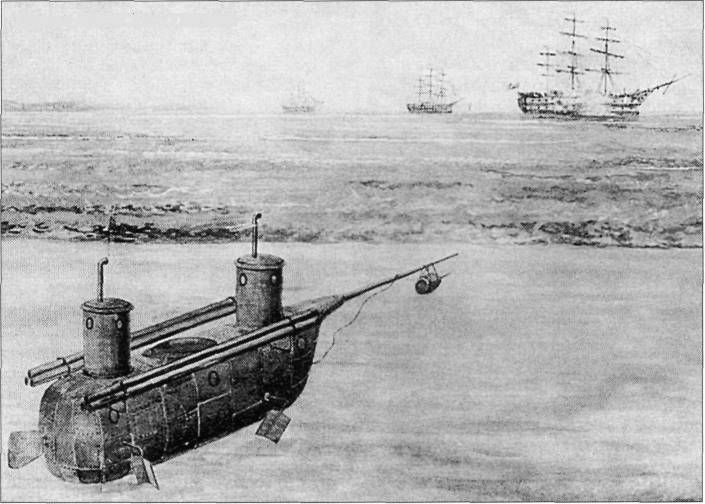

был осуществлен. Но уже в 1834 году выдающийся военный инженер генерал К.А.Шильдер

создал первую в мире шестиметровую цельнометаллическую подводную лодку, которая

могла опускаться на глубину до 12 метров. Для движения лодки под водой были

применены поворотные складывающиеся гребки, напоминающие утиные лапы, а

вооружение корабля состояло из мины и

ракет. Первые испытания лодки Шильдера состоялись 29 го августа 1834 года в

присутствии Императора Николая I на Неве. Несмотря на то, что опыт в целом был

удачным, явно недостаточной оказалась скорость движения подводной лодки. И

вскоре проект заглох - в 1847 году разработки корабля были остановлены в связи

с критическим отношением к идее со стороны военного министра А.И.Чернышева и начальника

Морского ведомства князя А.С.Меншикова.

К идее строительства потаенных

военных судов вернулись во времена Государя Николая Павловича. В 1829 году проект

железной подводной лодки с цилиндрическим корпусом представил заключенный

Петропавловской крепости польский мятежник К.Г.Чарновский, который, впрочем, не

был осуществлен. Но уже в 1834 году выдающийся военный инженер генерал К.А.Шильдер

создал первую в мире шестиметровую цельнометаллическую подводную лодку, которая

могла опускаться на глубину до 12 метров. Для движения лодки под водой были

применены поворотные складывающиеся гребки, напоминающие утиные лапы, а

вооружение корабля состояло из мины и

ракет. Первые испытания лодки Шильдера состоялись 29 го августа 1834 года в

присутствии Императора Николая I на Неве. Несмотря на то, что опыт в целом был

удачным, явно недостаточной оказалась скорость движения подводной лодки. И

вскоре проект заглох - в 1847 году разработки корабля были остановлены в связи

с критическим отношением к идее со стороны военного министра А.И.Чернышева и начальника

Морского ведомства князя А.С.Меншикова.

Однако от перспективной идеи не отказались. В царствование Императора Александра II , в 1862 году новый проект подводного судна предложил И.Ф.Александровский, но Морской учений комитет в затею не поверил и постановил оставить проект без последствий. Но Александровский не отступил, и в 1866 году в Кронштадте прошло первое испытание изобретенного им судна. Подводную лодку лично осмотрел Император Александр II, в его присутствии лодка погрузилась и прошла некоторое расстояние под водой, после чего было решено продолжить работы по ее усовершенствованию. И после ряда исправлений и перестроек подводная лодка Александровского в 1868 году в 15 часов дня погрузилась на глубину 9 метров с экипажем из 22 человек и оставалась под водой до 8 часов следующего утра. Как сообщалось в донесении, «во время пребывания под водой гг. офицеры и команда нижних чинов пили, ели, курили, ставили самовар. Все это происходило при отличном освещении лампами и свечами. Клапаны были все закрыты, и однако же воздух в лодке нисколько не был испорчен, все лампы и свечи горели светло и ясно, и никто не ощущал ни малейшего неудобства под водой: ели, пили, спали совершенно так, как в обыкновенных комнатах...». Однако ходовые испытания прошли менее удачно и потому для массового производства лодка не годилась.

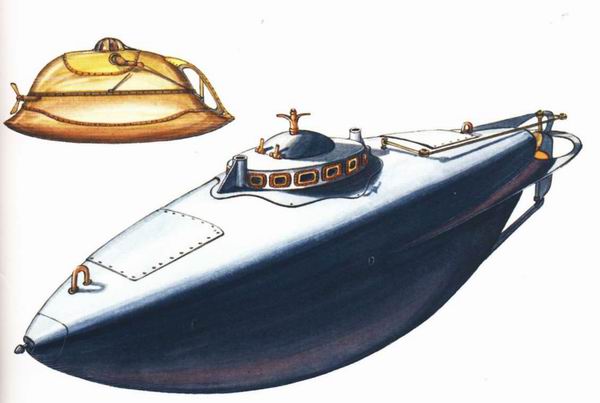

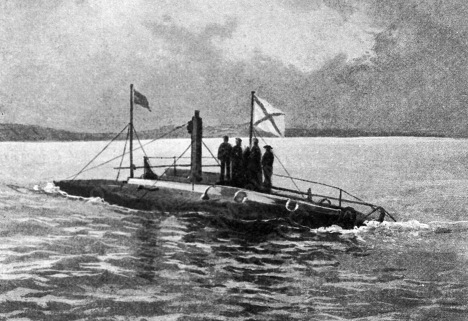

Следующий заметный шаг в развитии

русского подводного флота сделал русско-польский изобретатель, участник

Русско-турецкой войны 1877-78 гг., награжденный за храбрость Георгиевским

крестом, С.К.Джевецкий. Построенная им одноместная подводная лодка, движимая

силой ног человека, испытывалась в 1878 году на одесском рейде. А в следующем

году Джевецкий предложил проект уже четырехместной подлодки, которая была

построена в Санкт-Петербурге в 1879 году и успешно прошла испытания, по итогам

которых поступил заказ на 50 подобных судов, предназначенных для обороны

приморских крепостей. К 1881 году лодки Джевецкого были построены и

распределены по крепостям, но боевого применения не имели (все они предназначались

для прикрепления мин к неподвижным кораблям противника). Между тем, Джевецкий

продолжал совершенствовать свое изобретение и в 1885 году создал первую в мире

подводную лодку с электрическим двигателем, работавшим от аккумулятора, что

послужило началом принципиально нового направления в подводном судостроении. За

проект подводной лодки водоизмещением около 120 т, имеющей паровую машину,

экипаж 12 человек, которую он разработал совместно с А.Н. Крыловым, на

Международном конкурсе в Париже в 1898 году Джевецкому была присуждена первая

премия.

Следующий заметный шаг в развитии

русского подводного флота сделал русско-польский изобретатель, участник

Русско-турецкой войны 1877-78 гг., награжденный за храбрость Георгиевским

крестом, С.К.Джевецкий. Построенная им одноместная подводная лодка, движимая

силой ног человека, испытывалась в 1878 году на одесском рейде. А в следующем

году Джевецкий предложил проект уже четырехместной подлодки, которая была

построена в Санкт-Петербурге в 1879 году и успешно прошла испытания, по итогам

которых поступил заказ на 50 подобных судов, предназначенных для обороны

приморских крепостей. К 1881 году лодки Джевецкого были построены и

распределены по крепостям, но боевого применения не имели (все они предназначались

для прикрепления мин к неподвижным кораблям противника). Между тем, Джевецкий

продолжал совершенствовать свое изобретение и в 1885 году создал первую в мире

подводную лодку с электрическим двигателем, работавшим от аккумулятора, что

послужило началом принципиально нового направления в подводном судостроении. За

проект подводной лодки водоизмещением около 120 т, имеющей паровую машину,

экипаж 12 человек, которую он разработал совместно с А.Н. Крыловым, на

Международном конкурсе в Париже в 1898 году Джевецкому была присуждена первая

премия.

Но по настоящему за дело

строительства подводного флота России взялись лишь с начала XX века. С

декабря 1900 года Морское министерство приступило к проектированию первых

подводных лодок. А к 1902 году практически была завершена работа над

«миноносцем 150», более известным как подводная лодка «Дельфин». В 1903 году

лодка прошла первые испытания, а в следующем, 1904 году, первый командир первой

русской боевой подводной лодки «Дельфин»

капитан 2 ранга М.Н.Беклемишев был назначен временно заведующим

подводным плаванием. В 1905-м, во время Русско-японской войны, вместе с другими

подводными лодками («Сом» и «Касатка») «Дельфин» неоднократно принимал участие

в боевом патрулировании в районе бухты Преображения. И в том же году в России

появляется должность Заведующего подводным плаванием, на которую был назначен

контр-адмирал Э.Н.Щенснович.

Но по настоящему за дело

строительства подводного флота России взялись лишь с начала XX века. С

декабря 1900 года Морское министерство приступило к проектированию первых

подводных лодок. А к 1902 году практически была завершена работа над

«миноносцем 150», более известным как подводная лодка «Дельфин». В 1903 году

лодка прошла первые испытания, а в следующем, 1904 году, первый командир первой

русской боевой подводной лодки «Дельфин»

капитан 2 ранга М.Н.Беклемишев был назначен временно заведующим

подводным плаванием. В 1905-м, во время Русско-японской войны, вместе с другими

подводными лодками («Сом» и «Касатка») «Дельфин» неоднократно принимал участие

в боевом патрулировании в районе бухты Преображения. И в том же году в России

появляется должность Заведующего подводным плаванием, на которую был назначен

контр-адмирал Э.Н.Щенснович.

После окончания Русско-японской войны, когда стало очевидно, что за подводными лодками будущее, было решено развивать строительство Российского подводного флота. И в скором времени по указу Императора Николай II в классификацию судов Российского военного флота был включен новый класс боевых кораблей - подводные лодки.

Произошло это событие следующим образом. Морской министр вице-адмирал А.А.Бирилев 6/19 марта 1906 года подготовил доклад, в котором говорилось о необходимости внести в установленную еще в 1891 году классификацию судов военного флота разряд подводных лодок. Ознакомившись с доводами министра, Государь дал свое высочайшее соизволение и по результатам доклада 11/24 марта 1906 года был издан соответствующий приказ по морскому ведомству за подписью А.А.Бирилева. «Государь Император, в шестой день марта сего года, Высочайше повелеть соизволил... включить в классификацию корабельного состава флота подводные лодки», - отмечалось в приказе по Морскому ведомству.

Таким образом, Высочайшее соизволение монарха и подпись морского министра превратили подводные лодки России в самостоятельный класс кораблей Российского Императорского Флота. Именно с этого дня подводные лодки получили свое настоящее название (до этого их относили к миноносцам и «катерам малой видимости»), и были отнесены к кораблям 3-4 ранга. А уже 27 марта / 9 апреля того же года был учрежден Учебный отряд подводного плавания при порте Императора Александра III в Либаве (Лиепаи). Здесь базировались учебное судно и подводные лодки «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось», «Сиг», позже появились «Макрель» и «Окунь». К 1911 году здесь была сформирована первая бригада подлодок российского флота, включавшая в себя 11 подводных кораблей и 2 плавучие базы («Европа» и «Хабаровск»). К началу Первой мировой войны в составе Российского Военно-морского флота числились уже 22 боеспособные подводные лодки, еще 24 строились на верфях. Бригады, дивизионы и отряды их базировались на Балтике, Черном море и Тихом океане.

С той поры и было принято считать

дату 6/19 марта «Днем моряка-подводника», однако после революции 1917 года о

ней забыли. Несмотря на то, что в советские годы в развитии отечественного

подводного флота были сделаны огромные успехи (достаточно напомнить, что к

началу Второй мировой войны подводный флот СССР был крупнейшим в мире - 267

боевых единиц, а в годы «холодной войны», став ракетно-ядерным он не уступал

никому в мире ни по количеству, ни по скорости хода и глубине погружения), а

многие командиры и экипажи подводных лодок навсегда вписали свои имена золотыми

буквами в героическую летопись России (116 подводников были удостоены звания

Героя Советского Союза, Героя России или Героя Социалистического Труда),

собственного праздничного дня у подводников не было.

С той поры и было принято считать

дату 6/19 марта «Днем моряка-подводника», однако после революции 1917 года о

ней забыли. Несмотря на то, что в советские годы в развитии отечественного

подводного флота были сделаны огромные успехи (достаточно напомнить, что к

началу Второй мировой войны подводный флот СССР был крупнейшим в мире - 267

боевых единиц, а в годы «холодной войны», став ракетно-ядерным он не уступал

никому в мире ни по количеству, ни по скорости хода и глубине погружения), а

многие командиры и экипажи подводных лодок навсегда вписали свои имена золотыми

буквами в героическую летопись России (116 подводников были удостоены звания

Героя Советского Союза, Героя России или Героя Социалистического Труда),

собственного праздничного дня у подводников не было.

Возродился «День моряка-подводника» лишь 15 июля 1996 года, когда Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал флота Ф.Н.Громов подписал приказ № 253, в котором предписывалось отмечать «День моряка-подводника» ежегодно, 19 марта. И с этого дня стало доброй традицией поздравлять наших доблестных моряков-подводников, несущих сложную и опасную службу, и награждать особо отличившихся из них государственными наградами, памятными подарками, грамотами и благодарностями от командования.

Проложен курс и время нас не ждет,

И командир дает добро на погруженье

Отчизной славною мы призваны к служенью

Где флот России - враг точно не пройдет.

В дни лихолетий спорил ты с судьбой

В строю сегодня лодки новых поколений,

И ветеранам героических сражений

За ратный подвиг вам поклон земной.

(«Подводники России», Л.Алексеев, А.Скворцов).

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук