За последние три столетия едва ли можно найти книгу, которая оказала бы столь сильное влияние на православный мир, как «Добротолюбие». Следует, однако, иметь в виду, что Добротолюбие – не конкретное произведение, а антология, собрание святоотеческих творений, посвященных преимущественно молитвенно-созерцательному опыту монашеской жизни. Эта важнейшая аскетическая книга Православия трудами двух преподобных отцов – грека Никодима Святогорца и выходца из восточной Руси Паисия Величковского – впервые издана в Венеции в 1782 году под греческим названием Θιλοκαλία (букв. любовь к благу или к прекрасному, то есть благолюбие), а на русский язык переведена как Добротолюбие. Здесь имеется в виду прежде всего духовная красота, достигнутая святыми подвижниками и доступная хотя бы отчасти тем, кто стремится приобщиться к их опыту.

В 1793–1797 годах в Москве издан славянский перевод книги преподобного Паисия Величковского (все последующие печатные издания являются воспроизведением первоначального текста и не имеют значительных изменений; единственным исключением является последнее по времени оптинское издание, о котором речь пойдет ниже). Именно «Добротолюбие» на церковнославянском языке в переводе преподобного Паисия Величковского читал, например, Николай Гоголь. Иногда в исследовательской литературе ему неоправданно приписывают знакомство с «Добротолюбием» в переводе на русский язык святителя Феофана Затворника, получившем широкое распространение среди монашествующих и благочестивых мирян.

Именами преподобного Паисия Величковского и святителя Феофана Затворника намечена магистральная линия развития не просто русского монашества и даже не русской аскетики как таковой. На самом деле это был магистральный путь развития Русской Церкви, русской богословской мысли. Труды этих святых подвижников обозначили возвращение Русской Церкви к святоотеческому Православию[1].

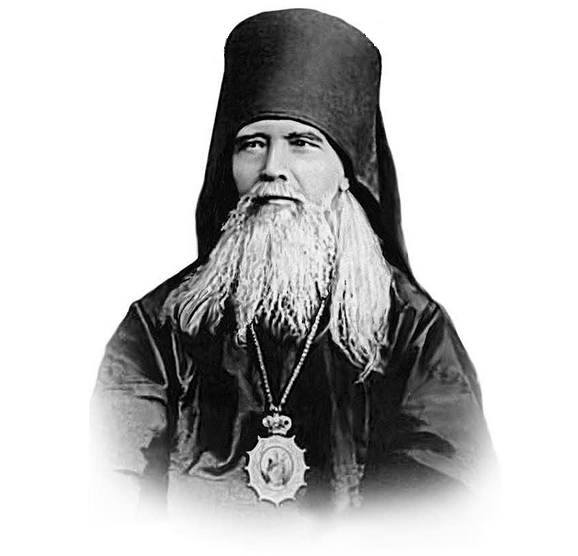

Свт.Феофан Затворник

«Добротолюбие» преподобного Паисия и «Добротолюбие» святителя Феофана сильно различаются. Преподобный Паисий переводил для монахов и только для монахов. Он сознательно избрал «дословный» тип перевода, от которого редакторы славянского «Добротолюбия» впоследствии отказались. Преимущества такого подхода с точки зрения верности оригиналу несомненны, однако, он не лишен и недостатков[2].

Свт.Филарет Московский

Отношение преподобного Паисия к переводу можно охарактеризовать словами святителя Филарета, митрополита Московского, что лучше оставить темное темным, чем неверно передать мысль святого отца. В письме к старцу Макарию Оптинскому (от 9 марта 1853 года) по поводу печатания творений преподобного Исаака Сирина он, в частности, замечает:

«Некоторые места книги темны в греческом так же, как и в славянском тексте. Вероятно, сему причиною, между прочим, греческий переводчик с сирского. Некоторые примечания на такие места показались только догадочными и не довольно соответствующими греческому тексту. В таких случаях мне показалось лучшим – оставить темное темным, нежели подвергаться опасности дать читателю нашу мысль вместо мысли Исаака Сирина»[3].

Преподобный Макарий Оптинский

В ответном письме (от 17 марта 1853 года) преподобный Макарий согласился со святителем: «…Вы изволили уделить время на прочтение рукописи святого Исаака Сирина, по благоволению и благословению Вашего Высокопреосвященства приготовленной нами к напечатанию с толкованиями или пояснениями на некоторые неудобопонятные места славянского текста <…> Представляя сию рукопись Вашему Высокопреосвященству, мы никак не смели считать наши пояснения точными и правильными <…> В некоторых же темных местах мы хотя и дерзали делать пояснения, не желая оставить их так, но если Ваше Высокопреосвященство изволите находить, что лучше оставить темное темным, нежели осно<вы>ваться на догадочных мыслях, то веруем, что Господь возвестил Вам сие; и это, без сомнения, будет надежнее и полезнее[4].

Ф. Москвитин. Гоголь в Оптиной

В 1851 году в Оптиной Пустыни (во второй или третий свой приезд) Гоголь прочитал рукописную книгу – на церковнославянском языке – преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением.

В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мертвых душ», принадлежавший графу Александру Петровичу Толстому, а после его смерти переданный оптинскому иеромонаху Клименту (Зедергольму), с пометами Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», он набросал карандашом:

«Это я писал в прелести (самообольщении. – В. В.), это вздор – прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о „гнилых словах“[5], здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение „Мертвых душ“. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души»[6].

Святитель Феофан, в отличие от преподобного Паисия, писал для широкого круга читателей и, более того, для светского читателя, не монаха. Его «Добротолюбие» рассчитано на современного ему светского русского православного читателя. Святитель вообще не переводил в обычном смысле слова. Он создавал свой святоотеческий текст. Вместе с тем и преподобный Паисий Величковский, и святитель Феофан Затворник – представители одной духовной традиции. Просто творили они в разное время и преследовали разные цели[7].

«Добротолюбие» в переводе преподобного Паисия Величковского стало первым «доступным» изданием святоотеческой мысли, его труд является более близким к греческому оригиналу. Именно Паисиево «Добротолюбие» читал Гоголь и другие русские писатели первой половины ХIХ века[8]. Книга включает в себя творения святых отцов Восточной Церкви: Антония Великого, Марка Подвижника, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Исихия Иерусалимского, Аввы Исаии Отшельника, Петра Дамаскина, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Нила Постника и др. (всего 24 автора).

Николай Языков

Гоголь получил «Добротолюбие» от Николая Языкова осенью 1844 года, о чем извещал его в письме от 1 октября (н. ст.) 1844 года из Франкфурта. Через некоторое время он вновь подтверждает, что «Добротолюбие» им получено вместе с другими книгами духовного содержания (письмо от 12 ноября (н. ст.) 1844 года). Речь шла о следующем издании: Добротолюбие, или Словеса, собранные от писателей св. отец. М., 1840. Ч. 1–4. Не известно, делал ли Гоголь выписки из книги, возможно, что и нет, поскольку она была в его личном распоряжении[9].

«Добротолюбие» было хорошо известно князю Владимиру Федоровичу Одоевскому, который усиленно рекомендовал его графине Евдокии Петровне Ростопчиной, поверенной его сердечных тайн. В 1838 году он пишет ей исповедальное письмо, в котором говорит о своей духовной жизни, о самом важном, что было «за душою», о «высокой любви к Богу», призывает к внутренней, умно-сердечной молитве. В заключение Одоевский советует графине прочесть «Добротолюбие»:

«Может быть, в Воронеже Вы отыщете книгу под названием „Добротолюбие“, 4 части in 4-о. Не испугайтесь ее церковной печати! В ней найдете много высокого, отрадного, поэтического – много такого, пред чем исчезнут все ребяческие мнения английских и французских так называемых философов. Особливо рекомендую в ней статью „О молитве молчания“ – она, кажется, во 2-м томе – теперь ее у меня нет под руками»[10].

Имеется в виду «Наставление безмолвствующим» в ста главах (так называемая сотница) преподобных Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. По словам схиархимандрита Плакиды (Дезея), это «Наставление» является сжатым изложением всей сути „Добротолюбия“ »[11]. Святые братья Каллист и Игнатий молитвенно-созерцательную жизнь монаха-аскета называют «искусством искусств» и «наукой наук». Отсюда название капитального труда известного духовного писателя епископа Варнавы (Беляева) «Основы искусства святости» (1920-е годы)[12].

Михаил Юрьевич Лермонтов

Осенью 1839 года Одоевский подарил «Добротолюбие» Михаилу Лермонтову. На письменном столе поэта в его последней квартире в Пятигорске лежала эта книга. Возможно, что с ней связан замысел лермонтовской «Молитвы» (В минуту жизни трудную…», 1839). Примечательно, что Оптинский старец Варсонофий предполагал, что речь в стихотворении идет об Иисусовой молитве[13].

Князь Владимир Федорович Одоевский

В библиотеке Одоевского хранился экземпляр «Добротолюбия» 1857 года издания с пометами (неизвестно кому принадлежащими)[14]. По предположению П.Н. Сакулина, с «Добротолюбием» Одоевского познакомил Иван Васильевич Киреевский, который таким образом «сделал православную прививку к западному мистицизму Одоевского»[15].

Едва ли это так. Обращение Ивана Киреевского к Православию произошло позднее, в первой половине 1840-х годов, после сближения с преподобным Макарием Оптинским; кончина старца московского Новоспасского монастыря иеромонаха Филарета в 1842 году утвердила его на пути христианского благочестия. Киреевским напечатано первое жизнеописание преподобного Паисия Величковского, присланное старцем Макарием (Москвитянин. 1845. № 4). 15-го июня 1845 года Н.М. Языков писал Гоголю за границу:

«Не забудь прочесть в четвертом № „Москвитянина“ жизнеописание Паисия <Величковского>. Статья вовсе не журнальная, вовсе не европейская, и немногие прочтут ее, но мне она очень понравилась, хотя и следовало описать житие этого доблестного праведника еще подробнее»[16].

Иван Васильевич Киреевский

Кроме того, Киреевский принимал непосредственное участие в издании «Жития и писаний молдавского старца Паисия Величковского» (М., 1847). Этими публикациями было положено начало издания святоотеческого наследия Оптиной Пустынью.

Начиная со второй половины 1840-х годов по инициативе преподобного Макария и его духовных чад в миру Ивана Васильевича и Наталии Петровны Киреевских в монастыре началось издание святоотеческой классики. Среди многих книг были выпущены творения преподобных отцов Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Нила Сорского, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Аввы Дорофея, Феодора Студита и др. (всего при старце Макарии и его непосредственном участии было издано семнадцать книг, из них десять на церковнославянском языке)[17]. Настоятель монастыря архимандрит Моисей вместе со старцем Макарием рассылали эту литературу по всей России, в первую очередь в Духовные семинарии и академии, на Афон, а также епископам всех епархий. Это была забота о духовном просвещении русского народа.

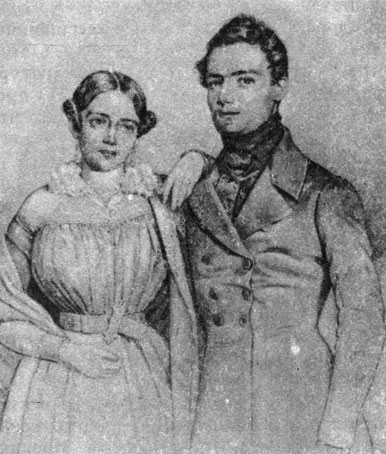

Супруги Киреевские. 1830 г.

О начале издания Оптиной Пустынью святоотеческих творений, главным образом переводов преподобного Паисия Величковского, сохранился следующий рассказ. В 1846 году преподобный Макарий гостил в имении Киреевских, селе Долбино. Старец беседовал с радушными хозяевами о недостатке книг, которые могли бы служить надежным руководством к деятельной христианской жизни, и между прочим упомянул, что у него есть рукописи творений святых отцов в переводе старца Паисия, исполненных духовного разума и пользы. «Что мешает явить миру эти духовные сокровища?» – спросили Киреевские. Старец со свойственным ему смирением отвечал, что никогда не занимался изданием и не дерзнет просить о напечатании и что, видно, нет еще на это воли Божией. Тогда Киреевские предложили от себя попросить московского митрополита Филарета разрешить печатание. «Если же не будет удачи, – прибавили они, – то и мы признаем, что еще нет воли Божией на это дело». Святитель Филарет, однако, благословил издание, которым и занялась целая комиссия ученых из духовенства[18].

К оптинским изданиям повышенный интерес проявляли лица из ближайшего окружения Гоголя. Тертий Филиппов в своих воспоминаниях о графе А.П. Толстом пишет, что познакомился с ним в то время, когда «…все его дни, один как другой, были посвящены непрерывным заботам о внутреннем совершенствовании, о победе над остатком не усмиренных еще страстных движений сердца, о стяжании дара молитвы. Для достижений этих целей он ежедневно и помногу упражнялся в изучении Св. Писания, знаменитых его истолкователей, а также в чтении бессмертных произведений великих отцов Церкви <…> К той именно поре, о которой я говорю, относится появление в свет замечательнейших творений древних подвижников Иоанна Лествичника, Иоанна и Варсонофия, Исаака Сирина, Аввы Дорофея и иных, в славянском (Паисия Величковского) и русском переводе, изданных усердием и трудами благочестивой Оптиной Пустыни. Граф с жадностию вчитывался в эти возвышенные произведения...»[19].

По словам архимандрита Никодима (Кононова), ректора Калужской Духовной семинарии, сказанным в 1906 году, славянское «Добротолюбие» и оптинские издания «составили полную аскетическую библиотеку, столь необходимую, особенно тогда да и вообще во всякое время и каждому иноку в отдельности, и целому монастырю…»[20]. Эти издания, конечно, имели громадное значение не только для монашествующих, но и для русской культуры в целом. Как писал протоиерей Георгий Флоровский, «издание словено-русского Добротолюбия было событием не только в истории русского монашества, но и в истории русской культуры вообще»[21].

В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) Гоголь указал на три источника самобытности, из которых должны черпать вдохновение русские поэты. Это народные песни, пословицы и слово церковных пастырей (в другом месте статьи названы церковные песни и каноны). Можно с уверенностью сказать, что эти источники имеют первостепенное значение и для эстетики Гоголя. Более того, можно утверждать, что его концепция истории русской литературы строится на учении святых отцов об умном делании или трезвении. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» он пишет: «В лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций: Именно – что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости» (О лиризме наших поэтов)[22].

И далее, говоря о самородном ключе русской поэзии, он замечает: «Струи его пробиваются <…> в самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной (В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность)[23].

В этих словах с несомненностью угадываются отзвуки древнего учения исихастов («безмолвников»), известного также под именем «трезвения» или «умного делания». Оно восходит к истокам монашества, ко временам святых отцов Антония Великого, Макария Великого, Иоанна Лествичника и др. В позднейшие века учителями «умного делания» были преподобный Григорий Синаит, Солунский архиепископ святитель Григорий Палама и другие подвижники Восточной Церкви, а затем преподобные Нил Сорский и Паисий Величковский. Эта традиция получила развитие у преподобных отцов и старцев Оптиной Пустыни[24].

В основном в «Добротолюбие» включены сочинения, относящиеся к созерцательно-аскетическому наследию отцов, в них описывается «умное делание» и его приемы, т. е. наставления об очищении души от страстей, средствах и способах к этому и в особенности о молитве Иисусовой. Это главное содержание отражено и в заглавии книги. Первое и второе (М., 1822) издания «Добротолюбия» вышли под названием «Добротолюбие, или словеса и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и богодухновенных отец, в немже нравственным по деянию, и умозрению любомудрием ум очищается, просвещается и совершен бывает» (Русский перевод: «Добротолюбие, или Cлова и начала священного трезвения, собранные от писаний святых и богодухновенных отцов, в котором через нравственное по деянию и созерцанию любомудрие ум очищается, просвещается и становится совершенным»). В предисловии Добротолюбие определяется как «сокровищница трезвения, хранилище ума, таинственное училище умной молитвы». Делание молитвы Иисусовой называется святыми отцами «трезвением».

В какой степени «Добротолюбие» повлияло (и повлияло ли) на внутренний, духовный мир Гоголя? Судить об этом трудно, поскольку сам писатель на этот счет не высказывался (что совершенно естественно для него). Внутренняя, сокровенная жизнь Гоголя была сокрыта от окружающих. «Внешняя жизнь вне Бога, внутренняя жизнь в Боге», – говорил он (из письма к А. С. Данилевскому от 20 июня (н. ст.) 1843 года)[25]. По некоторым дошедшим до нас свидетельствам современников можно, однако, предположить, что Гоголь творил (непрестанно читал) Иисусову молитву (внимательная и частая умно-сердечная молитва приравнивается святыми отцами к непрестанной).

Умирал Гоголь с четками в руках. Это значит, что он постоянно внутренне произносил Иисусову молитву («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного»), исполняя заповедь Господню «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5: 17). В своей Библии Гоголь на полях повторил этот и предшествующий стих: «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь»[26].

По всей видимости, Гоголь и раньше творил Иисусову молитву. Николай Тройницкий, редактор «Одесского Вестника», посетивший его вместе с Львом Сергеевичем Пушкиным (братом поэта) в апреле 1848 года в здании Одесского карантина, вспоминал, что приветствуя их, Гоголь имел в руках монашеские четки[27]. Тройницкий написал стихотворение, посвященное Гоголю, в котором вспоминает эту встречу. Там есть такие строки:

Перебирая молча четки,

Ты нам привет послал рукой…[28].

Иисусову молитву называют «мечом духовным». При постриге монашествующему вручаются четки в напоминание о непрестанном, деннонощном молении молитвой Иисусовой: «Приими, брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове, всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердце и во устех своих имети должен еси, глаголя присно: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго“» (Чин монашеского пострижения). Упражнение в непрестанной молитве является обязанностью каждого инока, возложенной на него заповедью Божией и иноческими обетами. При этом Иисусова молитва обязательна не только для монаха, но и для любого христианина, исполняющего заповеди Господни. По слову преподобного Исаака Сирина, без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу[29].

В делании умной молитвы Гоголя, несомненно, поддерживал его духовный отец, ржевский протоиерей Матфей Константиновский, у которого, по словам биографа, «молитва Иисусова непрестанно была в устах или в сердце. Если он был дома один, то творил молитву эту по четкам, а при посторонних – читал ее, перебирая по пальцам, чтобы не быть замеченным[30].

В своем последнем письме к Гоголю (единственном дошедшем до нас) отец Матфей призывает его к постоянному богомыслию и Иисусовой молитве: «Как можно, если не сеpдце, то, по кpайней меpе, ум ваш деpжите поближе к Иисусу Хpисту. Имя Его чаще имейте в устах: оно и далее с Ним познакомить может…»[31].

Современники отмечали одну черту Гоголя, которая выделяла его из окружающих: неучастие в спорах, дебатах, салонных диспутах. Находясь в компании писателей, профессоров и просто любителей поговорить, он обычно молчал, не принимая участие в оживленных беседах своих знакомых. Объяснением такого странного, по мнению многих, поведения Гоголя могут отчасти служить его выписки из творений святых отцов и учителей Церкви. Например, такая: «…должно говорить тогда только, когда разговор полезнее молчания» (Разные изречения из <святителя> Иоанна Златоуста. О слове)[32].

Духовность определяет масштаб личности. После смерти Гоголя многие осознали это. Так, поэт и переводчик Николай Берг, давний знакомый писателя, написал стихотворение, посвященное его памяти («Над гробом Гоголя»). В нем, в частности, говорится:

Как будто смерть разоблачила нам

Его неразделенные страданья

И шутки со слезами пополам,

И вечное, упорное молчанье,

Как будто нам теперь лишь уяснен

Великий дух – и мы должны сознаться,

Что вправе был задумываться он

И в самого себя уединяться[33].

В заключение, подводя предварительные итоги, заметим, что влияние преподобного Паисия Величковского испытали на себе почти все русские подвижники христианского благочестия ХIХ века. Славянское «Добротолюбие» было настольной книгой преподобного Серафима Саровского. Протоиерей Матфей Константиновский и старец Макарий Оптинский постоянно обращались к нему в своих письмах и поучениях. Влияние преподобного Паисия через его учеников сказалось на многих русских обителях, в том числе на Оптиной Пустыни. В настоящее время ведется совместная работа монастыря (его Успенского подворья в Санкт-Петербурге) и круга ученых по подготовке издания полного корпуса славянских переводов филокалических текстов преподобного Паисия.

Первым результатом этой большой работы стало недавно вышедшее в свет «Добротолюбие» на церковнославянском языке, составленное из переводов, осуществленных непосредственно преподобным Паисием или самым близким кругом его учеников, без дополнительной редактуры и сокращений[34]. Издание повторяет структуру венецианского греческого «Добротолюбия» 1782 года и является сводом церковнославянских переводов святых отцов с греческого языка.

Несомненное влияние преподобный Паисий оказал на Ивана Киреевского, которому принадлежит инициатива издания святоотеческих творений. Именно Киреевский положил начало самобытной мысли в русской философии. По словам Николая Лосского, А.С. Хомяков и И.В. Киреевский стали основателями оригинального философского движения в России. В последней работе Киреевского – «О возможности и необходимости новых начал для философии» (1856), оставшейся незавершенной (напечатана лишь первая часть) – поставлена грандиозная задача: религиозное и нравственное направление соединить с наукой. Опыт Восточных отцов Церкви – фундамент для «философского начала». Согласование веры и разума – важнейшая проблема гносеологии. Окончить это титаническое начинание не смог никто из русских философов. Напомним, что Иван Киреевский, его брат Петр и жена Наталья Петровна погребены в Оптиной Пустыни рядом с могилами великих старцев.

Не мог пройти мимо «Добротолюбия» и Гоголь, «большой знаток церковной литературы» (из письма П.А. Плетнева к Я.К. Гроту от 22 сентября 1848 года)[35]. Есть все основания полагать, что оно стало для него питающим внутреннюю жизнь «хлебом насущным». Исследования в этом направлении обещают много новых открытий.

Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член Союза писателей России

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробнее см.: Лисовой Н.Н. Две эпохи – два Добротолюбия (Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник) // Церковь в истории России: сб. 2. М., 1998. С. 108–178; то же: [испр. и доп.] // Добротолюбие: [В 5 т.] Т. 5 / Пер. с греч. святителя Феофана Затворника. Изд. 4-е. М., 2010. С. 471–550.

[2] См.: Дионисий (Шлёнов), игумен; Родионов О.А. «Добротолюбие» // Православная энциклопедия. Т. ХV. М, 2007. С. 502 и др.

[3] Агапит (Беловидов), схиархимандрит. Житие Оптинского старца Макария. Козельск, 2017. С. 239–240.

[4] Там же. С. 242. См. также: Собрание писем преподобного Макария Оптинского к монахам: [В 2 т.] Т. 2. Петрозаводск; Чехово, 2014. С. 371. Старец Макарий не раз предупреждал об опасности поставить наше «гнилое слово» вместо его (преподобного Паисия) высокого духовного понимания (См., например, Агапит (Беловидов), схиархимандрит. Житие Оптинского старца Макария. С. 201).

[5] Выражение св. апостола Павла (Ефес. 4: 29.) Ср. у Гоголя в статье «О том, что такое слово»: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово...» (Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6. М.; Киев, 2009. С. 22).

[6]. Там же. С. 258.

[7] См.: Лисовой Н.Н. Две эпохи – два Добротолюбия (Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник).

[8] Нельзя не сказать о том, что опытные духовные отцы (например, святитель Игнатий (Брянчанинов) и преподобный Макарий Оптинский) предупреждали мирян об осторожности при чтении книг, написанных для монахов-аскетов, в том числе «Добротолюбия». Да и сам преподобный Паисий сомневался в целесообразности издания своего перевода из опасения «чтобы люди самонадеянные не стали превратно толковать содержащееся в ней (книге) святое учение и, занимаясь им самочинно, без надлежащего руководства и порядка, не впали бы в самомнение и прелесть, и тем не подали бы повода к уничижению святыни» (Цит. по: Добротолюбие, или словеса и главизны священного трезвения: В 2 т. Т. 1. М., 2001 / Репринтное издание 1902 г. Приложение 2. Из истории «Добротолюбия». С. 532).

[9] «Добротолюбие» 1840 года издания было в библиотеке русских художников в Риме (см.: Реестр книгам, отправленным из Москвы в Рим Гоголю 1841 года июля 11 дня; Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. С. 722. См. также: Воропаев В.А. Библиотека Гоголя в Риме: возвращение к теме // Творчество Гоголя в контексте европейских культур. Взгляд из Рима. Семнадцатые Гоголевские чтения: сб. научных статей по материалам международной научной конференции. М.; Новосибирск, 2018. С. 63–71).

[10] Цит. по: Турьян М.А. Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных споров // Новые безделки: сб. к 60-летию В.Э. Вацуро. М., 1996. С. 182. См. также: Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель: [В 2 т.] Т. 1. М, 1913. С. 453–458.

[11] См.: Плакида (Дезей), архимандрит. Добротолюбие и православная духовность / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. М., 2006. Ср. мнение современного отечественного исследователя: «„Сотница“ с ее четкой тематической структурой является прекрасным примером заключительного периода византийской мистики, синтеза древней и современной авторам аскетических традиций, где центральное место занимают молитва Иисусова и сопутствующие ей психофизические методы» (Бернацкий М.М. Каллист II Ксанфопул // Православная энциклопедия. Т. ХХIХ. М., 2012. С. 528).

[12] См.: Варнава (Беляев). Основы искусства святости: Опыт изложения православной аскетики: В 4 т. Нижний Новгород, 1995–1998.

[13] См.: Найдич Э.Э. Еще раз о Штоссе // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 210–211. См. также: Лазарь (Афанасьев), монах. Парус одинокий. Личность и судьба М.Ю. Лермонтова // М.Ю. Лермонтов: Энциклопедический словарь. М., 2014. С. 15, 16; Он же. Одоевский Владимир Федорович // Там же. С. 738–739; Он же. Парус одинокий // М.Ю. Лермонтов и Православие: сб. статей о творчестве М.Ю. Лермонтова. М., 2010. С. 103; Преподобный Варсонофий Оптинский. Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. «Венок на могилу Батюшки». Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2005. С. 179.

[14] См.: Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. С. 393.

[15] Там же. С. 393–394.

[16] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 142.

[17] Оптинским трудам предшествовали издаваемые с 1842 года Московской Духовной академией по благословению святителя Филарета переводы святых отцов, тогда же был создан и печатный орган академии – «Прибавления к творениям святых отцов».

[18] См.: Яцимирский А.Н. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1905. С. 550–551.

[19] Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств: научно-критическое издание: В 3 т. Т. 3. М. 2013, С. 889.

[20] Никодим (Кононов), архимандрит. Старцы отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность // Жизнеописания отечественных подвижников благочестия ХVIII и ХIХ веков. Сентябрь. Издание Введенской Оптиной Пустыни, 1996 / Репринтное издание Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М., 1909. С. 516.

[21] Флоровский Г.В., <протоиерей>. Пути русского богословия. М., 2009. С. 168.

[22] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6. С. 38.

[23] Там же. С. 155–156.

[24] Подробнее см.: Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 2009.

[25] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 12. С. 252.

[26] Там же. Т. 9. С. 157.

[27] См.: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 3. С. 628.

[28] Там же. С. 629.

[29] См.: Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христолюбивого града Неневии Слова подвижнические. М., 1854. С. 353.

[30] Расев А.И., <протоиерей>. Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского: Сводная редакция (1860–1890–1915). Тверь, 2017. С. 37.

[31] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 15. С. 470.

[32] Там же. Т. 9. С. 71.

[33] Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 3. С. 665.

[34] «Добротолюбие» в переводе отца нашего преподобного Паисия (Величковского): В 2 т. СПб.: Издание Успенского подворья Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь, 2019.

[35] Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 1. С. 699.

2.

1. Замечание

Крайне сомнительная формулировка, от которой надо уходить. Напоминает "мастерство Пушкина". Нечто из терминологии формальной школы.