Царь израилев есть, да снидет ныне со креста, и веруем в него (Мф 27, 41- 42)

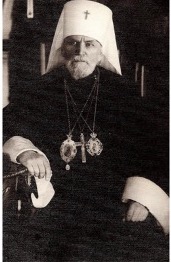

К 25-летию прославления преподобного и 70-летию кончины митрополита (05.11.1955)

Преподобный старец иеросхимонах Серафим (в мантии Варнава, в миру Васи́лий Никола́евич Муравьёв 1866-1949 гг.), купец 2-й гильдии и известный благотворитель, по благословению сщмч. митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина на принятие монашеского пострига, был в 1920 г. принят в братию Александро - Невской лавры[1]. Постриженный в монахи с именем в честь святого апостола Варнавы, иеромонах прошел в обители путь от пономаря, заведующего кладбищенской конторой, главного свечника лавры и казначея, до духовника монастыря, и принял перед тем высшую степень монашества, Великую схиму, называемую еще великим ангельским образом, и сопряженную с особыми подвигами. В знак начала новой жизни при постриге великосхимник получил и новое имя Серафим в честь Серафима Саровского[2].

Высланный в 1918 г. из епархии, ректор Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске и председатель Епархиального Училищного совета протоиерей Н.К. Чуков быстро влился в жизнь Петроградской Церкви. С 1919 г., по благословению сщмч. митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина он -настоятель университетской церкви[3], а с декабря 1920 г. – Казанского собора. После заключения по Петроградскому процессу[4] – настоятель Николо-Богоявленского собора. Ректор Богословского института в Петрограде (1920-1923 гг.) и Высших Богословских Курсов в Ленинграде (1925-1928 гг.), отец Николай часто служил в Лавре, и о. Варнава (в схиме Серафим) безусловно знал протоиерея, и не раз слышал его проникновенное пастырское слово [5].

Божией милостью иеросхимонах Серафим избежал арестов и гонений на монашествующих в 1930-х годах, но потерял сына, продолжив свой молитвенный подвиг в поселках Ленинградской области, и перед войной оказавшись в Вырице.

Протоиерей Н. К. Чуков арестов не избежал, в марте 1935 г. он в пятый раз был арестован, и выслан в г. Саратов. В блокадную зиму 1941-42 годов от голода умерли его сыновья Борис, Александр и дочь Вера. Вдовый протоиерей в свои 72 года принял монашеский постриг с именем Григория, Просветителя Великой Армении, и указом митрополита Сергия от 11 октября 1942 года определен быть епископом Саратовским, а 15 октября возведен в сан архиепископа[6]. 5 ноября, перед решающими сражениями Сталинградской битвы, архиепископ Григорий вступил на Саратовскую кафедру в корой был открыт только один собор: «Помолились - и победы на фронте...» - говорили верующие.

После кончины Святейшего патриарха Сергия, архиепископ Саратовский и Сталинградский (с 1943 г.) Григорий 26 мая 1944 г. был перемещен на Псковскую кафедру с титулом Псковский и Порховский с поручением временного управления Ленинградской, Новгородской и Боровичской епархиями с проживанием в Ленинграде; с 5 сентября 1944 г. он временно управлял Олонецкой и Вологодской епархиями, а с декабря 1944 до июня 1945 г. – и Рижской. Для того, чтобы представить многообразную, напряженную церковно-административную деятельность архиепископа Григория в то время, надо вспомнить в каком положении находились вверенные ему епархии: города и населенные пункты лежали в развалинах или подверглись большим разрушениям, население еще не оправилось от тяжелых испытаний вражеского нашествия. В церковных делах во многом царил беспорядок, причина которого была не только в разрухе связанной с войной, репрессиях, ссылках духовенства и церковных расколах 1930-е годов, но и в действовавшей на оккупированных территориях так называемой «Псковской миссии». Нелегкий труд восстановления церковной жизни в северо-западных епархиях после освобождения их от захватчиков, Господь возложил именно на плечи владыки Григория.

Митрополит Григорий, преподобный Серафим и его кончина (1944-1949 гг.).

Вырица была занята фашистскими войсками во второй половине августа 1941 года; в ней расположились вспомогательные части, состоящие из русских военнопленных и союзных Германии румын. Недалеко от Вырицы, на ст. Сиверская, находился штаб 18-й немецкой армии «Север», а на одной из дач за рекой Оредеж - немецкая комендатура. Духовенство, служившее в Вырице, принадлежало к так называемой Псковской Православной миссии. Ее членами были священники Л. Воронов, А. Кибардин, Н. Ноздрин, И. Молчанов, благочинные И. Амосов и Н. Быстраков, иеромонахи Лин (Никифоров) и прп.Серафим (Муравьев), который, «сразу отметим, тоже подписал ознакомление с циркулярами Миссии, но лишь тем и ограничился»[7].

В ночь на 27 января 1944 г. Вырица была освобождена.

Вскоре по возвращении архиепископа Григория в Ленинград, преподобный Серафим через своих духовных дочерей передал архиепископу что он хочет видеть владыку Григория, который писал в дневнике: "24 августа 1944 г. Вера Константиновна Бергман ...хочет принять постриг... Поговорили о Вырицком Серафиме, который хочет меня видеть. Надо побывать у него и поговорить о пострижении, кстати, и других жаждущих: это его дело".[8]

В августе - сентябре 1944 г. архиепископ Григорий совершал архипастырские поездки, в которых знакомился с состоянием храмов после вражеского нашествия и с духовенством – сначала в Псков, затем в Павловский и Гатчинский районы Ленинградской области, Новгород и Боровичи.

И уже через неделю после получения известия о том, что иеросхимонах Серафим хочет его видеть, в конце августа 1944г., управляющий епархией посетил старца.

В первый же год своего многотрудного архипастырского служения по восстановлению церковной жизни во вверенных епархиях родного северо-запада, владыка получил на него благословение преподобного старца отца Серафима. 2 сентября владыка Григорий писал в дневнике:

«2 сентября [1944 г.] Суббота. 9.30 утра. С 29 по 31 авг[уста] ездили с Кушнаревым и А.Ф.Шишкиным в Павловский и Гатчинский районы. Посетили Пушкин, с.Суйду, Вырицу, Сиверскую, Рождествено, Гатчину. Повидал храмы: в Пушкине - Знаменскую церковь и дворец, в Гатчине - собор лишь снаружи, в Вырицах - Успенскую, Казанскую и Петропавловскую, в Сиверской - Троицкую, Тихвинскую и Петропавловскую, в Рождествене - Рождественскую. Лучшие храмы - Казанская в Вырицах и Петропавловская в Сиверской и Рождественская. Видел духовенство: иером[онаха] Арсения Стальмакова[9], о. Н. Багрянского, схииеромонаха Серафима, диак[она] Максимова, свящ. Митрофанова, прот[оиерея] Красовского, свящ. Молчанова.

Останавливались в Вырицах у Г. И. Старцева, в Сиверской - у Шишкина. Заезжали к о. Быстрякову, но не застали дома. Прот. Забелин приезжал потом в Ленинград, и вчера я с ним беседовал.

Знаменская церковь в Пушкине очень пострадала, остались лишь стены. Дворец тоже, но дворцовую церковь хотят заново восстанавливать. Громадный труд несут научные работники, собирая по кусочкам всю орнаментику дворца, разбитую и растащенную немецкими солдатами по землянкам, по домам, по парку и т.п. При поездке я беседовал с духовенством; уполномоченный - с исполнительными органами. В результате, тут же решили и вчера я уже сдал предложение о назначении иер[омонаха] Антония настоятелем Казанской церкви в Вырицах, а Багрянского - вторым священником, Митрофанова перевел к Петропавловской церкви в Сиверской, диак[она] Максимова надо убрать из Выриц как пьяницу и даже воришку. Уполномоченный наметил изменение в двадцатке в связи с моими перемещениями.

В Рождествене обратил на себя внимание отец П. Молчанов - человек очень толковый, но уж очень подозрительно он рассказывал о большом внимании к нему немцев в период оккупации.

Предполагали было сегодня выехать в Новгородскую область, но, по-видимому, поездка отложится до понедельника: мне надо быть в Комиссии по обследованию злодеяний псковских»[10].

В 1944 г. протоиерея Алексия Кибардина[11], бывшего в иосифлянском отделении, во время войны находившегося в зоне немецкой оккупации и входившего в Псковскую миссию, владыка принял через покаяние и оставил в сане протоиерея. После ухода на покой иеросхимонаха Арсения (Стальмакова), в 1945 г., владыка назначил протоиерея Алексия Кибардина настоятелем церкви Казанской иконы в поселке Вырица. В первые же дни своего служения о. Алексий сблизился со схимонахом Серафимом. Добрые пастыри взаимно окормляли друг друга, а владыка Григорий, в свою очередь, был за прикованного к постели старца спокоен как в человеческом – физическом, так и в духовном плане.[12]

Осенью 1944 г. на Предсоборном совещании Местоблюститель патриаршего престола митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и архиепископ Григорий активно работали над «Положением об управлении Русской Православной Церкви», принятым затем Поместным Собором 1945г. Поскольку вопрос о восстановлении разрушенных и разграбленных монастырей обязательно, в той или иной форме, должен был быть обозначен в этом первом согласованным с властью сводном документе, регулирующем религиозную жизнь в СССР, архиепископ писал в дневнике «[6 октября 1944 г.] Сегодня на заседании заслушивали “Положение об управлении Русской Православной Церковью”; сделали некоторые редакционные поправки. Внесли по моему предложению § 23 о возможности организации особых отделов (учебном, издательском, хозяйственном и др.) при Синоде для заведывания отдельных отраслей управления Патриархии и, по предложению Митрополита (в моей редакции), - параграф о монастырях …Весь вчерашний вечер, до двух ночи, писал для журнала Патриархии статью “Ленинград в дни Великой Отечественной войны”. Сегодня отдал секретарю редакции - прот[оиерею] Смирнову. Тот сказал, что статья пойдет в № 10» [13] .

По возвращении из Москвы, архиепископ писал, что посланные им в Ленинградскую область и в Эстонию благочинные привезли печальные сведения об арестах духовенства: «27 октября [1944]. Сегодня вернулись из поездки Мошинский[14] и Тарасов[15]. Первый ничего особенного не привез, кроме сообщений об аресте Митрофанова, Красовского, Багрянского, Быстрякова и Молчанова, так что в воскресенье в Вырицах служил о. Арсений Стальмаков, а в Сиверской - никого. А второй привез массу сведений о большом расколе в Эстонии в отношении Патриархии и, по-видимому, на национальной почве... сообщил, что протодиакон Ф. И. Юдин, оказавшийся в Таллине, на днях там арестован; также и свящ. Ливерий Воронов, когда-то в Никольском соборе бывавший юношей. Он был, кажется, секретарем Псковской миссии»[16].

Аресты духовенства болью отзывались в сердце владыки: «30 октября [1944 ]Понедельник. 1 час дня. Вчера служил литургию в Никольском, проповедовал, а накануне всенощное бдение во Владимирском соборе. …Нервы в последние дни в связи с арестами священников и в результате - сегодня в 6 утра встал и почувствовал сильное головокружение. Сейчас же принял валидол. Жаль, что со дня приезда в Ленинград не принимал йодистой микстуры, нет йода. Позвонил утром к С. Г. Пенькевичу [17]и сговорился, что в 5 ч [асов] вечера я буду у него за советом»[18].

Непосредственно перед Поместным Собором в январе 1945 г., архиепископ Григорий в беседе с Местоблюстителем митрополитом Алексием снова в поднимал тему необходимости уделения максимального внимания стремлению некоторых верующих к принятию монашества и восстановлению жизни монастырей:

«[5 января 1945 г] я указал на имеющееся среди верующих течение к углублению рел[игиозного] настроения через монашеское устроение жизни; надо как-то подойти к этому вопросу и подумать о наиболее целесообразном направлении этого течения, психологически естественного в отдельных лицах, но могущего принимать неправильные или нежелательные в том или другом отношении формы, в частности, о строе жизни монастырей – мужских и женских. М[итрополит] Алексий согласился с этим, заговорив даже о примерах практического направления жизни некоторых из монастырей, напр[имер], прежнего Соловецкого»[19].

Помимо восстановления церковной жизни во вверенных епархиях, архиепископ Григорий уже с весны 1945 г. активно участвовал во внешнецерковной деятельности, осуществив первый контакт Московской Патриархии со внешним миром - снятие схизмы с Болгарской Православной Церкви.

Ровно через год после посещения владыкой старца Серафима, закончился полуторагодовой период временного управления им Ленинградской и Новгородской епархиями, в течение которого были разные разговоры и предположения о назначении его то на Крутицкую, то на Киевскую кафедру[20], но 7 сентября 1945 г., архиепископ Григорий был возведен в сан митрополита с титулом Ленинградский и Новгородский, и скорее всего произошло это не без молитв преподобного.

В ноябре 1945 г. согласно своему проекту 1943 г.[21], владыка открыл в Ленинграде Богословско-пастырские курсы[22], в 1946 преобразованные в семинарию, и одновременно была открыта Ленинградская духовная Академия, студенты которой и воспитанники семинарии любили ездить к преподобному старцу в Вырицу.[23]

16 января 1947 г. вернувшийся из поездки по Ближнему Востоку [24] митрополит писал в дневнике: "Вчера был в Вырицах у схимонаха о. Серафима который просил меня приехать ввиду его сильной слабости сил. Дал мне икону Воскресения из Иерусалима, а я ему свез землю из Иордана, крестик из Иерусалима и просфору снятую мною на Гробе Господнем"[25]. И в тот же день митрополит Григорий писал патриарху Алексию: "Вчера я был у схимонаха Серафима (он просил приехать чувствуя себя очень плохо). Он просил передать Вашему Свят[ейшест] ву его привет и пожелания здравия и сил на благо Церкви, радуется благоуспешному ходу церк[овной] жизни и просит Вашего благословения[26]".

Начиная с 1945 г. митрополит Григорий регулярно поднимал перед Советом по делам Русской Православной Церкви вопрос о возвращении Церкви Казанского, Сампсониевского соборов и в первую очередь конечно Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры[27], и молитвенная помощь ее бывшего духовника иеросхимонаха Серафима, безусловно в этом ему помогала.

31 марта 1949 года митрополит писал: «получил известие что о. Серафим в Вырицах находится при смерти», а вечером 1 апреля писал: «Сегодня ездил в Вырицу, навестил болящего о.Серафима, дал указания о. А. Кибардину относительно похорон. Старец живет только духом, п[отому], что доктора еще 2 недели назад приговорили к смерти, как сов[ершенно] безнадежного. Но сегодня он в полном сознании и памяти, только говорит слабо, хрипы в груди (бронхит), слова слабы. Ежедневно причащается. На днях соборовался»[28]. 4 апреля «Вчера телерг[аммой] сообщил М[итрополиту] Вениамину[29] о смерти иер[осхимонаха] Серафима в Вырицах в 12 ч[асов] ночи на 3-е число. С уполномоченным договорились. М[итрополит] Вен[иами]н телеграфировал из Риги 4-го в 10 утра. Но, говорят, сегодня нелетная погода. Вопрос о погребении открыт» [30]. Поскольку все-таки ожидалось прибытие митрополита Вениамина, митрополит Григорий сделал распоряжение служить вечером 5 апреля парастас, а литургию и отпевание совершить на следующий день.

Митрополит послал в Вырицу гроб и облачение для преподобного, отменил занятия в духовных школах. 6 апреля ректором Академии епископом Лужским Симеоном (Бычковым), в сослужении с академическим духовенством и духовенством двух вырицких храмов, монашеским чином было совершено отпевание старца хорами академии и семинарии и храмов Вырицы, и погребение старца в ограде Казанской церкви[31] .

В январе 1949 г. митрополит Григорий добился разрешения Ленгорисполкома на занятие Духовского корпуса лавры для размещения в нем Епархиального управления и покоев митрополита с Крестовой церковью.

Старец иеросхимонах Серафим, когда митрополит прощался с ним 1 апреля, был в полном сознании, и владыка митрополит обрадовал его тем, что по его молитвам постепенно возвращаются дорогие им обоим храмы и здания Александро-Невской лавры.

Схимонах Серафим был причислен к лику святых Архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

Ин кондак, глас 3

Возра́дуйся па́ки, гра́де свята́го Петра́,/ и ма́лая ве́се Вы́рица, возвели́чися,/ се бо свети́льник ве́ры в тебе́ просиява́ет,/ всеисцеля́ющий бальза́м нам источа́ется,/ новоявле́нный бо вели́кий чудотво́рец,/ любве́ и покая́ния наста́вник,/ проро́к и ста́рец,// но́вый преподо́бный Серафи́м в тебе́ явля́ется.

Кончина митрополита Григория и его захоронение в Духовского корпусе лавры, потеря корпуса, и судьба захоронения

К ноябрю 1950 г. помещения Духовского корпуса лавры были отреставрированы и роскошно обставлены. Колонный зал позволял достойно принимать духовенство митрополии и многочисленные иностранные делегации. Митрополит и Епархиальное управление отпраздновали новоселье 15 ноября. Немедленно прибывший на это радостное событие патриарх, как писал митрополит в дневнике, «нашел, что уж не перевести ли Патриархию в Ленинград». Патриарх подарил митрополиту мозаичную икону св. благ. кн. Александра Невского, в честь которого 25 ноября при большом стечении народа митрополит освятил Крестовую церковь в своих покоях [32].

Митрополит Григорий пережил преподобного старца на 6 с половиной лет. Господь забрал Своего верного служителя 5 ноября 1955 г. - по возвращении из командировки в Румынию. На 86 –ом году жизни труженик – митрополит Григорий скончался в Москве в помещении Патриархии. 11 ноября он был погребен в Крестовой церкви св. благ. кн. Александра Невского Духовского корпуса лавры. Всего лишь полгода не дожил владыка до получения долгожданного разрешения от властей города на возвращение собора Александро-Невской лавры.

На фотографии отпевания митрополита Григория 11 ноября 1955 г. которое совершил митрополит Питирим (Свиридов) с сонмом духовенства, мы видим огромное стечение верующих и духовенства осиротевшей епархии, в том числе – наверно всех последних патриархов Русской Православной Церкви ее новейшей истории и митрополитов северной и не только кафедры – выпускников созданных владыкой Духовных школ.

Поэтому едва ли можно сомневаться радости преподобного Серафима, старца Вырицкого об в уходе в таком окружении архиерея - митрополита Григория.

Уже 8 ноября 1955 г. Свящ. Синод назначил преемника митрополита Григория на кафедре, освободив митрополита Елевферия (Воронцова) от управления Литовской епархией и определив ему быть митрополитом Ленинградским и Новгородским[33]. Под руководством митрополита Елевферия в возвращенном соборе был проведен капитальный ремонт, по окончании которого 12 сентября 1957 г., освящен Св. Троицкий собор Александро-Невской лавры.

27 марта 1959 г. митрополит Ленинградский и Ладожский Елевферий (Воронцов) скончался, и также был погребен в Крестовой церкви Духовского корпуса Александро-Невской лавры.

В сентябре 1960 г. митрополитом Ленинградским и Ладожским стал митрополит Гурий (Егоров), при котором в июле 1961 г., было проведено выселение его и епархиального управления из Духовского корпуса Александро-Невской лавры в бывшую ректорскую квартиру в здании Ленинградской Духовной Академии.[34]

В ходе этих так называемых «хрущевских гонений», пострадали и митрополиты Григорий (Чуков) и Елевферий (Воронцов), прах которых ночью 27 августа 1961 г. был перезахоронен из Крестовой церкви Духовского корпуса в крипте Свято-Троицкого собора лавры.

Так милостью Божией Николай Чуков из Петрозаводска, вошедший под своды собора 13 августа 1891г., когда впервые приехал в Петербург для поступления в Академию и в тот же день был в соборе у обедни[35], ровно через 70 лет - уже митрополит Григорий, под этими великими сводами был погребен.

Ныне, еще через 70 лет, могилы митрополитов Григория и Елевферия, милостью Божией, находятся там же, в крипте собора. По окончании реставрационных работ в соборе Александро-Невской лавры, предполагается организация доступа к захоронениям не только родственников, но и всех желающих поклониться.

[1] Слушали: Резолюцию Его Высокопреосвященства Митрополита Вениамина от 7/20 октября следующего содержания: «Благословляется послушника Василия Муравьева постричь в монашество одновременно с его женой, поступившей в Воскресенский Новодевичий монастырь» (Выписка из журнала Духовного Собора Александро-Невской Лавры от 13/16 октября 1920 года (Филимонов В.П.. "Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа". "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа". СПб, 2006).

[2]Там же.

[3] В 1919 г. вошел в инициативную группу по открытию храма св. апостолов Петра и Павла при Петроградском университете; в апреле того же года на собрании прихожан избран настоятелем этого храма и 14 апреля митрополитом Вениамином утвержден на этой должности. С закрытием домового храма при университете добился открытия новой университетской церкви Всех святых, в земле Российской просиявших (Биржевая линия, д. 8, кв. 19), и с 27 августа 1919 по 14 декабря 1920 г. являлся ее настоятелем. 28 декабря 1919 г. избран зам. благочинного Василеостровского р-на. В 1920 г. включен в состав правления, с 17 янв. 1922 г. зам. председателя «Общества православных приходов Петрограда и его губернии». Совмещал служение в Петроградской епархии с обязанностями члена Олонецкого епархиального совета, помогая митрополиту Вениамину во временном управлении Олонецкой епархией (Александрова-Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович), митр. Ленинградский и Новгородский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 592–598).

Это был первый в России храм в честь Всех святых в земле Российской просиявших, а протоирей Н.К. Чуков – его первым настоятелем.

[4] Александрова-Чукова Л. К. Петроградский процесс 1922 г. // Православная энциклопедия. Т. 56. М., 2019. С. 273–278.

[5] Чуков Н.К., прот. Дневник (1919-1934 гг.), фрагменты //Шкаровский М. В., Берташ А., свящ., Александрова-Чукова Л. К. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 2012, Т. 2. С. 395–418.

[6] Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. СПб., [2007]. С.17- 131.

[7] Соколова Л.И. Церковь Казанской иконы Божией Матери в Вырице и ее духовенство в годы Великой Отечественной войны//// Казанский собор — храм и памятник русской воинской славы: Сборник материалов научно-практической конференции к 200-летию кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. СПб., 2012. С. 139-143.

[8] Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. СПб., [2007]. 2006. С. 107.

[9] Иеромонах Арсений (Стальмаков Антон Иудович ;1963-1948 г.), в схиме - иеросхимонах Арсений; с 1920-х до конца 1930-х годов служил в Полоцкой епархии, затем до начала 1940-х окормлял общину сестёр Крючского скита Вознесенского женского монастыря Великолуцкого уезда близ станции Насва (урочище Крючи (Крючки) близ дер. Миритиницы Локнянского р-на Псковской обл.). В начале 1940-х по болезни переехал в Ленинград. В начале 1942 года, во время контрнаступления советских войск, когда фронт подошел к Великим Лукам, немцы эвакуировали общину в Вырицу, где сёстры были размещены на территории подворья бывшего Успенского монастыря; иеросхимонах Арсений стал духовником обители и настоятелем Успенского храма. В годы войны он служил как в Успенском храме, так и в храме Казанской иконы Божией Матери; после закрытия в 1944 г. Успенского монастыря был назначен настоятелем Казанского храма (с 1 сентября 1944 г.). Был участником Псковской Православной миссии (1941-1944 гг.). В 1945 г. ушёл на покой и проживал в северной части Вырицы; почитался не только как исповедник веры и духовник, но и как тёплый молитвенник и утешитель.

[10] Александрова-Чукова Л. К. Северо-Западные епархии Русской Православной Церкви после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. День Победы в Ленинграде. URL:https://ruskline.ru/analitika/2015/05/12/severozapadnye_eparhii_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_posle_osvobozhdeniya.den_pobedy_v_leningra/ (дата обращения 30 января 2024 г.).

[11]Кибардин (Алексий Алексеевич (1882-1964 гг.), протоирей, .окончил Вятскую ДС.и в 1912 г. СПб ДА.; в 1913 г. по рекомендации императрицы . Марии Феодоровны получил назначение в Феодоровский Государев собор Царского Села (с 1937 г. Пушкин), где служил более 17 лет.

[12] Протоиерей А.Кибардин рассказывал, что «Митрополит Григорий (Чуков) вызвал меня для представления Патриарху Алексию. Я был на приеме у Святейшего и передал Ему от старца: «Иеросхимонах Серафим из Вырицы – в миру Муравьев Василий Николаевич – просит Вашего, Ваше Святейшество, благословения и земно Вам кланяется, – и при этом я земно поклонился. Знаю, знаю его, – ласково сказал Патриарх, – а как он здравствует? Я ответил, что духом он бодр, а телом изнемогает, так как очень много у него бывает посетителей с горем и скорбями... Святейший меня благословил и сказал медленно и раздельно: Передайте ему от меня, что я прошу его святых молитв. Кончился прием, слышу в публике голос: Вот ведь за Патриарха вся Церковь молится, а он просит молитв схимонаха... Ну, а это не простой схимонах, а старец, – произнес неизвестный...». // Филимонов В.П. Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого. –СПб, 2009. – 144 с.

[13] Александрова Чукова Л. К. Архиепископ Григорий (Чуков) о последних хиротониях и назначениях патриарха Сергия, его кончине и преемнике (1944 – 1955 гг.) (к 80-летию его избрания и кончины) // Вестник церковной истории. 2023 № 3/4(71/72). С.90, 128-129; Положение об управлении Русской Православной Церкви. М.,1945. Параграф 34: Имеющиеся в епархии монастыри руководятся уставом, утвержденным Патриархом.

[14] Мошинский Александр (1885-1955 гг.), протоиерей, был многолетним настоятелем Спасо-Парголовского храма действовавшего и блокаду; а с 21 сентября 1944 г. являлся благочинным Пригородного округа епархии, который простирался от Выборга до Гатчины, а ранее и до Луги (позже, уже в конце 40-х годов, было создано Лужское благочиние).

[15] Тарасов Павел Петрович (1899–1971 гг.), протоиерей; служил в разных храмах города, в описываемое время был секретарем Епархиального управления и благочинным храмов Ленинграда.

[16] Александрова-Чукова Л. К. Северо-Западные епархии Русской Православной Церкви после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. День Победы в Ленинграде. (дата обращения 30 января 2024 г.).

[17] Пенкевич Сергей Григорьевич (1875 – 1964 гг.), Заведующий терапевтическим отделением Ленинградской больницы «В память 25 Октября», заслуженный врач РСФСР (с 1946).

[18] Александрова-Чукова Л. К. Северо-Западные епархии.

[19] Александрова – Чукова. Л.К. Архиепископ Григорий (Чуков) о последних хиротониях и назначениях патриарха Сергия, его кончине и преемнике (1944 – 1955 гг.) (к 80-летию его избрания и кончины) // Вестник церковной истории. 2023 № 3/4(71/72). С.131.

[20] Александрова – Чукова. Л.К. Там же. С. 135.

[21] Григорий (Чуков), архиеп. Учреждение духовно-учебных заведений // Журнал Московской Патриархии. 1943. № 3. С. 22–24.

[22]Из скромных курсов выросли современные С.-Петербургские духовная академия и семинария, и не где-нибудь, а в историческом здании духовных школ. Непосредственно в день выпускного акта курсов владыка-митрополит, уже председатель Учебного комитета при Св. Синоде, начал подготовку к открытию ЛДА, состоявшемуся 14 октября 1946 г., с одновременным преобразованием Богословско-пастырских курсов в семинарию (Александрова-Чукова Л. К., Галкин А. К. «От первого лица»: Богословско-пастырские курсы в Ленинграде в дневниках, резолюциях и письмах митрополита Григория (К двум 75-летним юбилеям открытия духовных школ: 22 ноября 1945 г. и 14 октября 1946 г.) // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 68–89).

[23] Филимонов В.П. "Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа".

[24] В поездке митрополит был с 11 ноября по 16 декабря 1946 г.

[25] Григорий (Чуков), митр. Дневник. Тетрадь 42. Фрагмент. Рукопись (Архив Историко-богословское наследие митрополита Григория (Чукова) © Л. К. Александрова. СПб., 2024 (далее — Архив митрополита Григория)).

[26] Григорий (Чуков), митр. Письмо патриарху Алексию от 16.01.1947. Машинопись. Копия (Архив митрополита Григория).

[27]Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. СПб., [2007]. 2006. С. 106-131; Александрова-Чукова Л. К., Шкаровский М. В. Митрополит Григорий (Чуков): возвращение Церкви храмов Александро-Невской Лавры // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб., [2007]. Вып. 34. С. 134–146.

[28] Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. С. 107.

[29] Речь идет о митрополите Вениамине (Федченков Иван Афанасьевич; 1880-1961 гг.) в то время митрополите Рижском и Латвийском, - предполагалось что он будет отпевать преподобного.

[30] Григорий (Чуков), митр. Дневник. Тетрадь 48. Фрагмент. Рукопись.(Архив митрополита Григория).

[31]Рапорт о. Е. Лукина митрополиту Григорию от 07.04.1949 Ф1. Оп.26 (3). Д.18. Л.141. //Архив СПб епархии. Ф. 1. Оп. 4; Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий. С. 107); Ходаковская О.И. Святейший Патриарх Алексий II : студенческие годы в Ленинградских Духовных школах, СПб, 2009. С.55-56.

[32] Александрова-Чукова Л. К., Шкаровский М. В. Митрополит Григорий (Чуков): возвращение Церкви храмов Александро-Невской Лавры // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб., [2007]. Вып. 34. С. 138-140.

[33] 22 ноября. 1956 г. Свящ. Синод по представлению митрополита Елевферия. постановил выделить Новгородскую епархию в самостоятельную и в связи с этим с 1 января 1957 г. освободить его от управления ею, с титулом «митрополит Ленинградский и Ладожский»..

[34] 14 июля 1962 г. в письме председателю Совета по делам Руской Правславной Церкви В. А. Куроедову патриарх Алексий сообщал «некоторые соображения по делу передачи помещения Л[енинград]ского епарх[иального] управления и квартиры м[итрополи]та в Ал[ександ ро]Невской Лавре, — в связи с Вашим предстоящим посещением Л[енин гра]да. Передача этого помещения совершена б[ывшим] м[итрополи]том Л[енинград]ским Гурием без сношения с Патриархией и без доклада Совету по делам РПЦ, т.е. без соблюдения основного правила — предварительного сношения с начальственными органами по важнейшим делам епархий. Дело в том, что епарх[иальный] архиерей не является собственником церковного епарх[иального] имущества, в силу чего он не облечен правом распоряжаться этим имуществом как личной собственностью. Независимо от передачи помещения Л[енинград]скому исполкому, были переданы, по - видимому, без всяких оснований, 326 предметов инвентаря, которые были в свое время приобретены на сумму в 300 тысяч, отпущенных Л[енинград]ской епархии Патриархией по ходатайству тогдашнего м[итрополи]та Ленинградского Григория. При сем прилагается опись этого переданного имущества. (сноска: В делах фонда Р-6991 опись церковного епархиального имущества не обнаружена). Теперешний м[итрополи]т Ленинградский Пимен, занимающий оч[ень] не большое помещение в здании Духовной академии, высказывает затруднение в приеме иностранных гостей, посещающих Л[енингра]д и интересующихся церковной стороной жизни. Поэтому было бы, конечно, желательно восстановить владение епархией прежним помещением в Лавре; если же это неисполнимо, то не найдется ли возможным получить на правах аренды помещение для митрополита и Л[енинград]ского епарх[иального] управления в каком либо особняке в городе? Все эти соображения представляю на усмотрение Ваше. С искренним уважением П[артиарх] Алексий (Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров / Отв. сост. Ю. Г. Орлова. Т. 2. 1954– 1970 гг. М., 2010. С.365-366).

[35] Чуков Н.К., прот. Мои воспоминания.. В духовном училище и Академии. Ч. II

(1889 – 1895 гг.). Машинопись. Ленинград, 1934. С.16. (Архив митрополита Григория).