В настоящий момент идёт работа по подготовке документального фильма об уникальном Богоявленском храме в селе Еськи Бежецкого района Тверской области (режиссер Евгений Авдеев), настоятелем которого несколько лет был духовник Н.В. Гоголя протоиерей Матфей Константиновский.

Цель фильма – привлечь внимание к состоянию храма в селе Еськи, угрожающему и его физической сохранности, и сохранности ценных старинных росписей ХХ века. В фильме затронуты сразу несколько тем и исторических личностей, поэтому фильм разделен на три новеллы. Сквозь новеллы проходит сюжет о восстановлении храма (работа волонтеров, сбор фрагментов росписей и т.п.).

Первая новелла посвящена уникальным росписям и их автору – Михаилу Тыранову. Задача показать историческую и художественную ценность росписей. В съемках принимает участие краевед Иван Крылов и искусствовед Анна Павлова.

Вторая новелла «Сожженные страницы» посвящена связи храма в селе Еськи с творчеством Н.В. Гоголя, духовник которого служил в храме. О религиозности Гоголя и сожжении черновых глав второго тома «Мертвых душ» рассуждает литературовед, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Воропаев.

Третья новелла «Я русский православный режиссер» показывает духовные поиски режиссёра А.О. Балабанова, которая привела к его самому светлому и христианскому фильму «Я тоже хочу», снимавшемуся в Еськах. В фильме принимает участие игумен Рафаил (Симаков), духовник Алексея Балабанова.

С кратким описанием фильма можно познакомиться по ссылке фонда «Сельская церковь», там же можно поддержать проект.

А мы предлагаем вниманию читателя статью нашего постоянного автора Владимира Алексеевича Воропаева, посвящённую духовнику Николая Васильевича Гоголя.

***

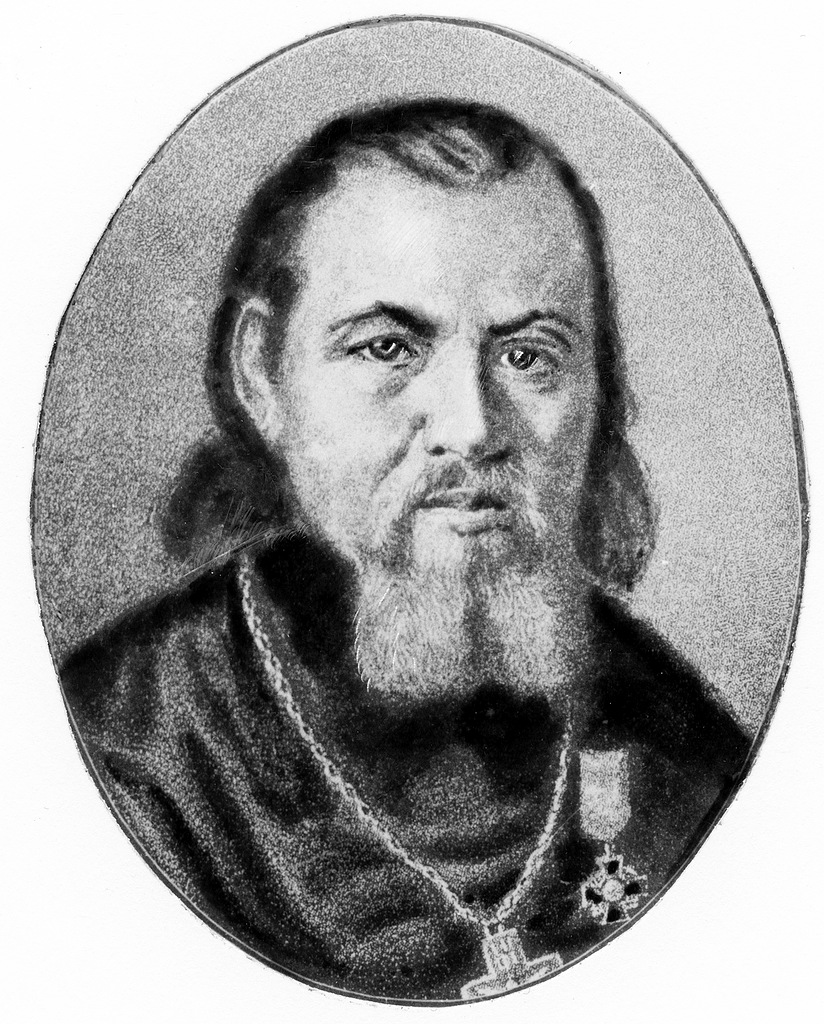

Имя ржевского протоиерея Матфея Константиновского сегодня известно в основном исследователям жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. Священник был духовным отцом великого русского писателя в последние годы его жизни и, по общему признанию, имел на него нравственное влияние.

Протоиерей Матфей Константиновский

Поясним кратко особенности взаимоотношений духовного отца и его чада во Христе. В отличие от духовника в широком смысле слова, которым может быть любой священник, духовный отец окормляет свое духовное чадо постоянно и отвечает за него перед Богом. Принятие исповеди духовным отцом, а не просто священником, означает принятие ответственности за грехи своего духовного сына на себя.

Промыслом Божиим судьбы этих людей оказались накрепко связанными. Современникам Гоголя это имя было хорошо знакомо. Отца Матфея знали и высоко почитали в Москве и Санкт-Петербурге, в провинции и за рубежом (на Афоне, в Греции, в Египте…). Его называли Иоанном Кронштадтским Ржевского уезда. Недаром так много совпадений усматривают в жизни этих двух великих проповедников.

Жизнеописание отца Матфея помещено в книге Евгения Поселянина «Русские подвижники ХIХ века» (изд. 3-е. СПб., 1910), которая неоднократно переиздавалась и в наши дни. На сегодняшний день канонизированы, кажется, все упомянутые в труде Поселянина подвижники христианского благочестия – представители разных уголков России. Исключение составляют московский блаженный Иван Яковлевич Корейша и отец Матфей Ржевский. В настоящее время в Тверской митрополии подготовлены документы для церковной канонизации протоиерея Матфея Константиновского.

Н.Гоголь. Портрет работы Ф.Москвитина

Взаимоотношения Гоголя и отца Матфея – ключевой вопрос в духовной биографии писателя. Священника обвиняют в том, что он возлагал на Гоголя непосильные аскетические подвиги, требовал оставить литературное поприще и идти в монастырь и что, наконец, подвигнул его на сожжение второго тома «Мертвых душ». Но на самом деле между ними было больше взаимопонимания, чем это представлялось исследователям.

И.Репин. Гоголь и о.Матфей (1902)

Сохранились письма Гоголя к отцу Матфею и, кроме того, некоторые письма самого отца Матфея к разным лицам. Особо следует сказать о книге протоиерея Алексия Расева (1969–2016) «Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского (2017). В эту книгу включено более пятидесяти его проповедей и поучений. До революции было издано всего пятнадцать писем отца Матфея к разным лицам (в том числе одно письмо к Гоголю). Теперь к ним добавлено еще шестьдесят.

Отец Алексий был убежден, что пришло время для канонизации отца Матфея в лике местночтимых святых. В книге непредвзятый читатель найдет несомненные свидетельства святости отца Матфея и его громадного значения для Русской Церкви. Например, его загробное предстательство за землю Русскую в одном ряду с таким светильником Православия, как святитель Филарет, митрополит Московский, подтвержденное преподобным Амвросием Оптинским.

* * *

Отец Матфей родился 6 ноября 1791 года в семье диакона села Константинова Новоторжского уезда Тверской губернии Александра Андреева. Родители жили бедно, но благочестиво. Матфей был воспитан в строго христианских правилах и с ранних лет проявлял охоту к учению, любил посещать храм Божий и петь на клиросе. На пятом году жизни он сам упросил родителей научить его грамоте, а на седьмом уже бойко читал книги церковной печати, в основном Четьи Минеи.

Восьми лет отрок был определен в Новоторжское Духовное училище (начальные классы Тверской семинарии) и, как не имевший фамилии, по обычаю того времени, получил ее по названию села. В документах отец Матфей именуется (да и сам иногда так пишет) то Константиновский, то Александров (по имени отца).

Из училища Константиновский перешел в Тверскую Духовную семинарию, затем служил диаконом в храме погоста Осечно Вышневолоцкого уезда. Всю домашнюю и полевую работу он, как это и было чаще всего у сельских клириков, должен был делать сам вместе со своей семьей. Он пахал, сеял, косил траву, и лишь в последние годы его диаконского служения ему стали помогать некоторые прихожане. За это он молился о них всю жизнь.

В сельских трудах отец Матфей не потерял интереса к духовному просвещению. Даже в поле на работу он брал с собой книгу «Камень веры» знаменитого церковного иерарха Стефана Яворского и читал ее в часы отдыха. Каждое воскресенье после Литургии он отправлялся с проповедью в окрестные деревни, где жило много старообрядцев. Вскоре ему дозволено было и в церкви говорить проповеди и объяснять Закон Божий.

В 1820 году, он был рукоположен в сан иерея и определен на служение во Введенскую церковь села Диево Бежецкого уезда. Местные жители, в основном из карелов, были совершенные язычники, и в течение тринадцати лет отец Матфей упорно насаждал среди них веру Христову.

В марте 1833 года отец Матфей по просьбе крестьян, желавших видеть его своим священником, был переведен в Богоявленскую церковь села Еськи. Здесь он ревностно продолжал миссионерское служение. У него в доме собирались его духовные чада для слушания Слова Божия, Четьих Миней, пения акафистов и для назидательных бесед. Скоро дом перестал вмещать всех желающих. Это стало вызывать неудовольствие священников окрестных приходов (отчасти и потому, что прихожане Богоявленской церкви были безусловно уверены в святости своего батюшки). В декабре 1833 года благочинный епархии отец Иоанн Градницкий взял с отца Матфея подписку о том, «чтоб бываемое в доме его с собирающимися прихожанами пение и чтение Слова Божия в ночное время прекратить...». Вскоре по доносу отца Иоанна тогдашний архиепископ Тверской Григорий (впоследствии митрополит Санкт-Петербургский) назначил по этому делу расследование.

Разбирательство не принесло успеха недоброжелателям отца Матфея. Из опроса еськовских прихожан и церковнослужителей выяснилось, что поучения священник произносил всегда из текстов дневных Евангелий, более и чаще о назидании внутреннего человека, о суете и кратковременности жизни человеческой, о Страшном суде и Втором пришествии в мир Христа Спасителя.

Отец Матфей так отвечал на обвинения:

– «разглашать о бывающих в его доме собраниях в чужих приходах никого не просил и рассказывать о своей святости никому не внушал…»;

– без предварительной цензуры говорил потому, что не писал свои слова наперед; впрочем, нимало не сомневаясь в их пользе для слушателей, так как заимствовал все мысли для своих поучений из многократно читанных им сочинений преподобного Ефрема Сирина, святителя Златоуста, преподобного Иоанна Лествичника, и других;

– по первому запрещению местного благочинного собраний не прекратил, потому что считал для себя важным исполнять обязанности священнические касательно проповедования Слова Божия, живо и сильно выраженной апостолом Павлом в сих словах: Горе мне, аще не благовествую <1 Кор. 9, 16>».

В результате владыка собраний его не запретил, но и не благословил. Зато летом 1835 года преосвященный Григорий после долгой беседы с отцом Матфеем в алтаре, у престола, объявил во всеуслышание священникам Бежецкого уезда, собравшимся в соборе: «Вот вам образец, подражайте ему. И я более ничего не желаю».

В 1836 году Тверской архипастырь перевел отца Матфея, как ревностного священника и проповедника, в Спасо-Преображенский храм города Ржева, где к этому времени скопилось большое количество раскольников разных толков. Домашние отца Матфея и особенно прихожане села Еськи умоляли его отказаться от предлагаемого места, думая, что он много может потерпеть от раскольников. Просили и архиепископа, но безуспешно. Отец Матфей остался непреклонен и повиновался владыке, видя в его призыве волю Божию. Жители села Еськи от мала до велика вышли провожать своего любимого пастыря и пять верст шли со своим наставником. Каждый кланялся ему в ноги и со слезами принимал от него благословение, некоторые же из особенно усердных провожали его до самой Твери.

Успенский собор, Ржев

Во Ржеве отец Матфей прослужил двадцать лет. В мае 1849 года он был назначен настоятелем ржевского Успенского собора, где и служил до самой кончины. Писатель и публицист, корреспондент газеты «Русское Слово» Александр Панкратов, посетивший Ржев в 1909 году, свидетельствовал со слов лиц, знавших отца Матфея, что город при нем жил «общиной апостольского времени... Он ходил, как апостол, по деревням, собирал народ по ночам в церковь, беседовал у себя на дому. Неустанно, непрерывно всю жизнь проповедовал Евангелие. К старообрядцам ходил в дома, но не грозил им ничем, кроме суда Божия. Полицейскими мерами не пользовался и земной властью не стращал».

По словам мемуариста, отец Матфей дар проповеди имел редкий. Впечатление от нее было потрясающее. В храме рыдали, когда он говорил. Слово его было „со властью“, а воля непреклонна. <…> Популярность его была огромна. Это был Иоанн Кронштадтский Ржевского уезда. <…> Толпа ходила за отцом Матфеем, все хотели видеть в нем святого, ждали пророчеств, но он всегда с этим боролся».

Отец Матфей обладал исключительным даром слова. Он мог говорить несколько часов кряду без подготовки и при этом в высшей степени назидательно. В сан протоиерея он был возведен преосвященным Григорием в октябре 1838 года, как сказано в его протоиерейской грамоте, за непрерывное, ясное, весьма сильное и убедительное проповедование Слова Божия, и ему было позволено произносить свои поучения изустно, по вниманию к его духовной опытности и глубокомыслия.

Публицист и богослов, крупный чиновник Тертий Иванович Филиппов рассказывал в своих воспоминаниях, что знал во Ржеве лиц, «которым, по их образу мыслей, вовсе не было нужды в церковном поучении и которые, однако, побеждаемые красотою его слова, вставали каждое воскресенье и каждый праздник к ранней обедне, начинавшейся в шесть часов, и, презирая сон, природную лень и двухверстное расстояние, ходили без пропуска слушать его художественные и увлекательные поучения».

«Ясность его изложения, – продолжает далее мемуарист, – достигла до того, что даже самые возвышенные и тонкие христианские истины, которых усвоение впору философствующему уму, он успевал приближать к уразумению своей большею частью некнижной аудитории, которая вся обращалась в слух, как только он выходил за аналой, и молчание которой прерывалось по временам только невольным ответным возгласом какой-либо забывшей, где она, старушки или внимательного отрока, пораженного проникающим словом. Одним словом, его поучение было совершеннейшею противоположностью тому виду церковной проповеди, в каком она предлагается в Казанском и Исаакиевском соборах очередными столичными проповедниками и в каком, за весьма редкими исключениями, она остается совершенно бесплодною для народа, который каждый раз, однако, теснится около кафедры в томительном ожидании, не попадет ли в его засохшие от духовной жажды уста хоть капля освежающей воды».

Никакое самое многочисленное или высокое собрание не смущало отца Матфея на амвоне. Однажды в Петербурге в 1853 году, когда он был уже известным проповедником, ему довелось совершать Литургию в присутствии Государя Императора Николая Павловича, который пожелал убедиться в его красноречии. Робость, одолевавшая священника в начале богослужения, исчезла, как только диакон прочитал Евангелие. Отец Матфей забыл обо всем, кроме службы, а в конце Литургии произнес проповедь. «Мне удалось хорошо сказать при Государе», – говорил он после.

Проповеди отца Матфея долгое время считались утерянными. Были попытки собрать и издать их, но этого по некоторым обстоятельствам не получилось. Сын его, священник Скорбященской церкви в Твери Димитрий Матвеевич Константиновский, писал графу Александру Петровичу Толстому 31 октября 1857 года (ныне письмо хранится в Российской государственной библиотеке): «Вашему сиятельству угодно было изъявить свое желание – оживить в памяти и, если можно, отпечатать проповеди папеньки, и поэтому мною одна проповедь послана Вашему сиятельству. Но эта проповедь, как писанная после произнесения и как написанная чужою рукою, ненадежна и многое в ней по моему скудному разумению сомнительно, то несравненно лучше бы было читать проповеди, написанные рукою папеньки. Он преосвященнейшим Григорием назначен был катехизатором и свои катехизические поучения представил ему на рассмотрение, и они не возвращены».

Проповеди отца Матфея потому производили столь сильное впечатление, что сам он исполнял то, чему учил других. Строгая аскетическая жизнь не мешала ему быть человеком жизнерадостным (впрочем, это и типично для православного аскета). Сам великий постник, отец Матфей от других не требовал непосильных подвигов. Последним делился он с неимущими, никто из приходивших в его дом не получал отказа в гостеприимстве, ни один нищий не уходил от него голодным.

С осени 1856 года здоровье отца Матфея начало ослабевать. Он все же продолжал ежедневно совершать богослужение. К тому же в течение последнего года своей жизни он даже ночью почти не ложился в постель, спал очень мало, да и то сидя – оттого ли, что в лежачем положении затруднялось его дыхание, или оттого, что, чувствуя приближение смерти, он больше стал молиться, приготовляя себя к встрече с Господом. Отправляясь в храм, он порою бывал так слаб, что говорил: «Не знаю, приведет ли Господь сегодня отслужить и доживу ли до вечера». Это продолжалось несколько месяцев.

28 декабря 1856 года отец Матфей едва не умер во время утрени и потому тотчас по ее окончании послал за духовником. В январе и феврале 1857 года болезнь усилилась. В таком состоянии встретил он Великий пост, с Божьей помощью продолжая ежедневное отправление богослужения и непрерывное проповедование Слова Божия. Первым являлся в храм, тихим голосом начинал утреню, шатался и почти падал, но вскоре укреплялся и во время совершения Божественной Литургии уже казался почти здоровым. Несмотря ни на продолжительность великопостного богослужения, ни на неотступные недуги, отец Матфей на каждой Литургии назидал народ словом, которое всякий раз, как предсмертное завещание отца, отличалось духом особенной снисходительности – было как бы увещательно-умоляющим.

Сохранилось свидетельство об одной из тогдашних бесед отца Матфея, записанное со слов архимандрита Макария (Малиновского), настоятеля тверского Успенского Отроча монастыря: «В последний раз в своей беседе, начавшейся словом о том, как основалась и распространялась Церковь Христова, отец Матфей в продолжение беседы более и более оживлялся; к концу же беседы лицо его вдруг засияло от духовного движения, как металл, проникнутый огнем. А собеседник его, пораженный необычайным видением, невольно воскликнул: „Батюшка, батюшка! что с вами?..“ Не сказав ничего прямо в изъяснение сего недоумения, отец Матфей отвечал: „Примите малые – последние – эти крупицы и от моей духовной трапезы“, – и, к удивлению, тут же встал и ушел. Это было на третьей неделе Великого поста; а старец Божий скончался на первых днях Фоминой недели».

Немало подобных эпизодов можно встретить в житиях святых, например, преподобного Арсения Великого. Цитирую: «Брат пришел к хижине аввы Арсения и увидел сквозь скважину двери старца всего как бы огненным. Брат достоин был видения».

9 марта, в субботу на третьей неделе Великого поста, отец Матфей произнес к любимой своей пастве слово назидания и уже на руках был вынесен из храма. С этих пор он уже не выходил из своих комнат. Медицинские средства ему не помогали. Молебны о здравии и спасении души также не имели действия – судя по всему, Господь положил конец его жизни. Отец Матфей знал это и потому принимал лекарства только для того, как он сам говорил, чтобы усердствующие к нему могли получить за это награду от Бога.

12 марта он исповедался и приобщился Святых Христовых Таин. Духовник его с соборными и некоторыми другими священниками совершил над ним таинство елеосвящения (соборования). Отец Матфей сидя слушал молитвы. С этого времени он не принимал никакой пищи, однако приходящим к нему не отказывал в слове назидания. В тот же день, 12 марта 1857 года, Тертий Филиппов писал графу Александру Петровичу Толстому из Ржева (ныне письмо хранится в Государственном архиве Российской Федерации): «Сейчас я пришел от отца Матвея; его соборовали пять священников в присутствии его друзей. По совершении таинства он прощался со всеми нами, и мы с великими слезами кланялись ему земно и просили его о прощении наших грехов против него. Он всем сказал по нескольку слов; уходя, я спросил у него, что он прикажет написать вам. „Напишите ему, – сказал он, – чтобы он не смел унывать, чтобы все перенес ради избрания Божия, явно на нем показанного. Мы не должны ничего искать, но и уклоняться от того, к чему призваны, не имеем права“».

Ржев. Собор Рождества Христова

7 апреля, в день Святой Пасхи, отец Матфей снова приобщился Святых Таин. В среду на Светлой седмице он пожелал, чтобы был отслужен молебен Пресвятой Богородице на исход души из тела; после чего лицо его просветлело и тем еще раз как бы подало надежду на жизнь. [Но эта надежда оказалась обманчивой.]

В следующее воскресенье, 14 апреля, в четыре часа пополудни, отец Матфей позвал дочь и зятя (это был его будущий биограф Николай Грешищев), благословил их и дал последние наставления; зятю, между прочим, сказал, чтобы он присланные к празднику Пасхи деньги (сто пятьдесят рублей серебром) употребил на церковные нужды – оштукатурил теплый собор.

В шесть часов вечера он попросил позвать священника, исповедался, пересказал все грехи от раннего отрочества и сам приобщился Святых Таин. Оставшись один, он погрузился в молитву. В десять часов лег в постель – в первый раз с тех пор, как заболел, но это было и в последний. Лицо его было обращено к иконам. В половине одиннадцатого часа ночи отец Матфей мирно почил о Господе. В одиннадцать большой соборный колокол разнес по городу эту весть.

Кончина протоиерея Матфея Константиновского сопровождалась разными замечательными явлениями, о которых говорится в его жизнеописании, составленном Николаем Грешищевым.

* * *

Созданный фантазией Ивана Щеглова (Леонтьева) и Дмитрия Мережковского образ отца Матфея подвигнул художника Илью Репина изобразить его в эскизе «Гоголь и отец Матвей» (1902) в виде некоего громадного священника, нависающего над фигуркой писателя, которого он как бы давит своими обличениями. На самом деле, как внутренний, так и внешний облик отца Матфея был совершенно иным. Тертий Иванович Филиппов, ржевский уроженец, пишет в своих воспоминаниях: «О. Матвей не мог привлекать или поражать своих слушателей какою-либо чертою внешней красоты; он был невысок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, реденькие, немножко вьющиеся светло-русые (к старости, конечно, с проседью) волосы… одним словом, по наружности и по внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Еськи или Диева отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди, всегда прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершении знаменательных литургических действий лицо его озарялось и светлело; но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид».

Другой мемуарист, протоиерей Феодор Образцов, с отроческих лет знавший отца Матфея и оставивший о нем живые воспоминания, свидетельствовал на юбилейном собрании в память Гоголя в Тверской Духовной семинарии 17 февраля 1902 года: «Прежде всего припоминаю внешний вид о. Матфея. Говорят, что он был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в о. Матфее. Стоит только взглянуть на портрет его, чтобы усомниться в этих словах. Напротив, он всегда был жизнерадостен: мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице, когда он говорил с другими; никто не слыхал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса: всегда был ровный, спокойный, самообладающий».

Тертий Филиппов, который, как и граф Александр Петрович Толстой, был духовным чадом отца Матфея, передает рассказ об их первой встрече в ржевской Спасо-Преображенской церкви (после чего началось их взаимное сближение). «Рассказывают ржевские старожилы, – пишет он, – бывшие тому будто бы свидетелями, что когда в средине обедни, совершаемой о. Матвеем, вошел в церковь граф и сопровождавшие его местные чиновники, пролагая ему путь, произвели неизбежный при их усердии шум и смятение, то о. Матвей в произнесенной им за этою обеднею проповеди не оставил этого обстоятельства без смелого и для всех присутствовавших весьма внятного, хотя и не прямо на лицо направленного обличения, и что это именно обстоятельство, само по себе весьма естественное, но по нашим нравам необычайное, и поселило в графе Александре Петровиче особенное уважение к о. Матвею. Мне никогда не случалось проверить этот рассказ спросом действующих лиц, но я нашел возможным упомянуть о нем, почитая его, по сходству с другими случаями из жизни о. Матвея, вполне вероятным: так как и проповедник в обличениях своих никогда не принимал в расчет человеческого лица, и скромный граф, как невольная причина происшедшего в церкви беспорядка, был вполне способен без ропота принять полезный для него на будущее время урок».

«Как бы то ни было, – продолжает свой рассказ Филиппов, – но с этой поры между ними устанавливается духовный союз на всю жизнь. Я не могу сказать, было ли уже в душе графа Александра Петровича, еще до встречи с о. Матвеем, готовое расположение к усвоению строгих правил христианской жизни, которые он впоследствии исполнял с такою покорностью, или же эта встреча породила в нем первую мысль об обязательности этих правил для всех, следовательно – и для него самого; но то несомненно, – так как я знаю это уже от самого графа, – что в лице о. Матвея ему впервые представился никогда до знакомства с ним не виданный им образец такой именно веры, которая выражается не в одних только благочестивых размышлениях, но во всем составе жизни, в каждой подробности действий, в ежеминутном ощущении присутствия и заступления промышляющего о Своем создании Бога, в совершенном изгнании из сердца всякого человеческого страха и всякой житейской заботы и которая одна только и заслуживает своего высокого именования».

До конца своей жизни отец Матфей был духовным руководителем графа Толстого, который, по словам Гоголя, стремился к нему, «как птица из клетки на волю» (из письма Гоголя к отцу Матфею из Неаполя от 9 мая 1847 года). Он же в свое время и благословил его принять должность обер-прокурора Святейшего Синода.

Паства отца Матфея была весьма обширна. Некоторые помещики Тверской губернии нарочно переселялись в Ржев, чтобы пользоваться его духовным руководством. Были глубоко и сознательно верующие люди из образованного класса в обеих столицах, искавшие его знакомства. Без сомнения, нуждался в нем и Гоголь. Как писал он графу Толстому из Остенде в августе 1847 года, «нам, во всяком случае, следует искать тех знакомств и встреч, от которых хотя сколько-нибудь может похорошеть душа. Сами мы не можем дойти ни к чему без помощи других. И к Богу мы можем доходить только посредством частых обращений с людьми, тоже к Нему стремящимися».

Знакомство Гоголя с отцом Матфеем началось заочно по рекомендации графа Толстого. В начале 1847 года Петр Александрович Плетнев по просьбе Гоголя послал священнику в Ржев два экземпляра только что вышедших «Выбранных мест из переписки с друзьями» (один для него лично, второй – тому, кому он захочет дать). «Я прошу вас убедительно прочитать мою книгу, – писал Гоголь отцу Матфею из Неаполя в феврале 1847 года, – и сказать мне хотя два словечка о ней, первые, какие придутся вам, какие скажет вам душа ваша. Не скройте от меня ничего и не думайте, чтобы ваше замечание или упрек был для меня огорчителен. Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще. Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете; говорите мне так, как бы меня век знали».

Отец Матфей ответил Гоголю, и с этих пор между ними началась переписка, которая вскоре приобрела доверительный характер. До нас дошло семнадцать писем Гоголя и одно отца Матфея. Мнение священника о книге, по всей видимости, было отрицательным. Об этом мы можем судить по ответным письмам Гоголя, который со вниманием отнесся к его наставлениям. «Все, что говорите вы об учительстве, – писал он ему 12 января 1848 года, – принял очень к сведению и вследствие этого, разумеется, взглянул пристальнее и на себя, и на учительство».

Но Гоголь не соглашался с тем, что книга его непременно должна произвести вредное действие и он даст за нее ответ Богу. Отвечая на подобные упреки, он писал в «Авторской исповеди» (1847): «Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешенье вопросов жизни – в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви встретит и учителей Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие – позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам».

Следует иметь в виду, что свою книгу Гоголь адресовал в первую очередь людям неверующим, тем, кто не ходит в церковь. «Мне кажется, – писал он протоиерею Матфею Константиновскому в мае 1847 года, – что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Можно сказать, что эта мысль Гоголя и есть тот итог, к которому он пришел в результате своих размышлений о писательстве. Но этот итог не запрещал ему художественного творчества, а лишь подвигал к решительному его обновлению в свете Евангельского слова.

К сожалению, одна фраза из письма Гоголя к отцу Матфею от 24 сентября 1847 года из Остенде была неправильно истолкована исследователями и породила весьма важное недоразумение. «Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия...» – писал Гоголь. И далее: «Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас...».

Эти слова Гоголя историк Николай Платонович Барсуков понял в том смысле, что отец Матфей «советует Гоголю бросить имя литератора и идти в монастырь». Однако монашеские устремления возникли у Гоголя задолго до знакомства с отцом Матфеем. Летом 1845 года как известно, он даже предпринял попытку оставить литературное поприще и постричься в монахи (отзвуком этого события и явились строки о монастыре в письме к отцу Матфею).

Говоря о взаимоотношениях Гоголя с его духовным отцом, Барсуков основывался на письмах Гоголя, изданных П.А. Кулишом (1857), и воспоминаниях Тертия Филиппова о графе Толстом (1874). Другими сведениями Барсуков не располагал. Из его переписки с Филипповым (хранящейся ныне в Государственном архиве Российской Федерации) следует, что он просил сообщить материалы «об отношениях о. Матфея к Гоголю», но тот ограничился сказанным двадцать лет назад.

Барсуков перепечатал воспоминания Филиппова в той части, где они касались отца Матфея, дополнил их письмами Гоголя к отцу Матфею и прибавил от себя несколько фраз, комментирующих эти письма. Труд его явился важнейшим источником сведений о взаимоотношениях Гоголя и его духовного отца. При этом слова, выделенные Барсуковым курсивом (о том, что отец Матфей будто бы советует Гоголю бросить имя литератора и идти в монастырь), стали брать в кавычки, неправомерно расценивая их как документальное свидетельство. На самом деле отец Матфей советовал Гоголю другое: «слушаться Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей»; «оставивши все хлопоты и вещи мира <...>, поворотить во внутреннюю жизнь»; читать Евангелие, святых отцов (из письма Гоголя к графу Толстому из Остенде от середины августа 1847 года).

Отправляясь в начале 1848 года в путешествие к Святым Местам, Гоголь в записной книжке этой поры дважды упоминает имя отца Матфея, помещая его первым в числе тех, «чьи имена вспомнить у Гроба Святого», и вторым (после родных) в списке лиц, коим следует писать письма. На пути в Иерусалим Гоголь пишет отцу Матфею исповедальное письмо, в котором определяет «Выбранные места из переписки с друзьями» как «какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства» – неудавшиеся вследствие неготовности собственной души, не очищенной от страстей и пороков.

Когда произошло личное знакомство Гоголя с отцом Матфеем, в точности не известно. Существует версия, основанная на устных преданиях ржевских старожилов, и в частности соборного звонаря Рафаилыча (Есиповского), что Гоголь был во Ржеве осенью 1848 года, возвращаясь из Петербурга в Москву. Однако письма Гоголя говорят о том, что эта встреча не состоялась. Если Гоголь и побывал во Ржеве, то это могло случиться скорее всего в 1849 году, а познакомились они с отцом Матфеем, по всей видимости, в начале января 1849 года в Москве.

Современный исследователь на основании прямых и косвенных свидетельств пришел к заключению, что Гоголь приезжал к своему духовному отцу во Ржев в конце февраля – начале марта 1849 года. Имею в виду статью И.А. Виноградова «Гоголь в Ржеве в 1849 году: о неизвестной поездке писателя». Факт посещения писателем Ржева отражен в современной «Летописи жизни и творчества Гоголя» (В 7 т. Т. 6. М., 2018).

Переписка Гоголя с отцом Матфеем после небольшого перерыва возобновляется в 1850 году, и тогда Гоголь входит уже в семейные дела священника: высылает ему и его сыну книги, интересуется здоровьем домашних.

Последняя встреча Гоголя с отцом Матфеем состоялась в конце января – начале февраля 1852 года в Москве в доме графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре. Дату приезда священника в Москву помогают установить воспоминания Тертия Филиппова, который пишет, что познакомился с графом в 1852 году, «в первых числах того самого февраля, в 21-й день которого скончался живший в его доме Гоголь. В это время гостил у него приезжий из г. Ржева (Тверской губернии) протоиерей Матвей, который имел весьма важное значение как в его, так и в моей собственной жизни и которого на тот раз я пришел навестить…».

Этой встрече предшествовали драматические события, имевшие роковые последствия в жизни Гоголя. 26 января умерла после непродолжительной болезни Екатерина Михайловна Хомякова, тридцати пяти лет от роду, оставив семерых детей, человек Гоголю близкий и дорогой. Она была женой Алексея Степановича Хомякова и сестрой одного из ближайших друзей Гоголя, поэта Николая Языкова. Екатерина Михайловна заболела тифом на седьмом месяце беременности и скончалась «на третий день по разрешении от бремени». Родившийся мальчик прожил несколько часов.

Смерть эта тяжело отозвалась в душе Гоголя. Наутро, после первой панихиды, он сказал Хомякову: «Все для меня кончено». Тогда же, по свидетельству Степана Петровича Шевырева, друга и душеприказчика Гоголя, он произнес перед гробом покойной и другие слова: «Ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти».

29 января, во вторник, состоялись похороны Хомяковой, на которые Гоголь не явился. Существует предположение, что в этот день он ездил в Преображенскую больницу для умалишенных, находившуюся в Сокольниках, к знаменитому московскому блаженному Ивану Яковлевичу Корейше. В записках доктора Алексея Терентьевича Тарасенкова (и только в них) упоминается об этой загадочной поездке, которую он относит ко времени после 7 февраля: «В один из следующих дней он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой».

Тарасенков не сообщает источника этих сведений. Вероятнее всего предположить, что он получил их от графа Толстого. Об Иване Яковлевиче Корейше Гоголь мог узнать от многих лиц. В частности, 10 мая 1849 года (на другой день после празднования именин Гоголя), у Корейши побывал историк Михаил Петрович Погодин, который записал в своем дневнике: «Ездил в Преображенское смотреть Ивана Яковлевича. – Примечательное явление. Как интересны приходящие... Я не спрашивал, но, может быть, он говорил что-что и на мой счет, впрочем, не ясно».

Иван Яковлевич Корейша (1783–1861) родился в семье священника Смоленской губернии Якова Корейши (похоронен в Спасо-Преображенском Авраамиевом монастыре в Смоленске). Будучи одаренным ребенком, в возрасте десяти лет Иван поступил сразу во второй класс уездного училища. Из училища в 1796 году переведен в Смоленскую духовную семинарию, в которой обучался по 1803 год. Сорок четыре года (с 1817-го по 6 сентября 1861 года) находился в Преображенской психиатрической больнице, куда непрерывным потоком стекались его почитатели. В конце 1820-х годов., благодаря тому, что в Преображенскую больницу назначен был доктор Василий Федорович Саблер, Иван Яковлевич переведен в светлое и большое помещение, однако он, ища тесноты, занимал всего лишь уголок большой комнаты. Он устроился у печки и никогда не протягивал ноги за однажды проведенную черту. Вся комната оставалась в распоряжении посетителей, число которых постоянно росло. К Ивану Яковлевичу стала ходить вся Москва. Люди задавали самые разные вопросы – духовные и житейские. Многим он вернул здоровье и самую жизнь, многих наставил на путь покаяния и спасения.

Корейша упомянут или непосредственно выведен на страницах художественных произведений Л.Н. Толстого (автобиографическая повесть «Юность», глава «Задушевный разговор с моим другом»), Ф.М. Достоевского («Бесы»), А.Н. Островского («На всякого мудреца довольно простоты»), Н.С. Лескова («Маленькая ошибка»). У Толстого и Островского Иван Яковлевич остается за пределами сюжета, о нем лишь говорят персонажи; у Достоевского и Лескова он выведен как действующее лицо. Причем у Лескова – под истинным именем, а у Достоевского – под прозрачным псевдонимом Семен Яковлевич.

Биографам Гоголя остался неизвестным факт посещения Корейши отцом Матфеем (на основании косвенных данных можно предполагать, что этот факт имел место в конце января или начале февраля 1852 года и был известен Гоголю). Об этом посещении рассказывает со слов самого отца Матфея схиархимандрит Михаил (Макарий Космич Козлов, в рясофоре Мелетий), духовный писатель (ему приписывали авторство известной книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»).

Доктор Тарасенков к рассказу о поездке Гоголя сделал примечание: «По случаю дурной погоды, он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера. <...> В Преображенской больнице находится один больной (Иван Яковлевич), признанный за помешанного; его весьма многие навещают, приносят ему подарки, испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания и проч. Некоторые радуются, если он входит с ними в разговор; другие стыдятся признаться, что у него были... Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу – Бог весть».

У Ивана Яковлевича Корейши бывали и люди высшего света: их привлекала к нему его прозорливость. Не пришло ли и к Гоголю желание узнать волю Божию о себе через Божьего человека? И вот он поехал, а в последнюю минуту убоялся (страшной могла оказаться правда).

* * *

Кончина Екатерины Михайловны Хомяковой стала трагическим рубежом в жизни Гоголя: им овладевает мысль о смерти; он почти ежедневно бывает в церкви.

30 января Гоголь в своем приходе заказал панихиду по Екатерине Михайловне. Дом графа Толстого относился к приходу церкви Преподобного Симеона Столпника, что на Поварской. После панихиды он зашел к Аксаковым, сказал, что ему стало легче. «Но страшна минута смерти!», – добавил он. «Почему же страшна? – возразил кто-то из Аксаковых. – Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать, что он умрет». – «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», – сказал он.

В первых числах февраля, по всей видимости, и произошло последнее свидание Гоголя с отцом Матфеем. Беседы со священником произвели большое впечатление на писателя. Подробности этих разговоров нам неизвестны, но их содержание отчасти передано доктором Тарасенковым и протоиереем Феодором Образцовым. Отец Матфей напоминал Гоголю о греховности человека, об ответственности людей за свои действия и слова перед Богом, о необходимости соблюдения поста. Вот как рассказывает об этом доктор Тарасенков в своих записках о последних днях жизни Гоголя:

«К этому времени (26 января 1852 года – кончине Екатерины Михайловны Хомяковой. – В. В.) приехал из Ржева Тверской губернии <отец> Матфей Александрович, священник, известный образцом строгой христианско-православной жизни, которого Гоголь уважал и с которым так любил беседовать. С особенною охотой он разговаривал с ним теперь, когда размышления религиозные были ему так по сердцу. Матфей Александрович прямо и резко, не взвешивая личности и положения поучаемого, с беспощадною строгостью и резкостью проповедовал истины Евангельские и суровые наставления Церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем все для любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, Сына Божия, умершего за нас. Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы?.. Много званых, но мало избранных… За всякое слово праздное мы отдадим отчет… и проч.».

«Такие и подобные речи, – продолжает далее Тарасенков, – соединенные с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного уже на мысль о смерти, о вечности, о греховности. Притом Гоголь видел, как Матфей Александрович, преданный святым помыслам, на деле исполняет самые строгие пустынно-монашеские установления Церкви; например, много и долго молился за обедом (? – В. В.), почти не ел (? – В. В.), не хотел благословлять стола в среду, прежде нежели удостоверится, что нет ничего скоромного и т. д. Разговоpы этого духовного лица, о котоpом он имел самые высокие понятия, так сильно потpясали его, что он, не владея собою, однажды пpеpвал pечь, сказав ему: „довольно, оставьте, не могу долее слушать, слишком стpашно“».

Заметим, что доктор Таpасенков не был участником pазговоpов отца Матфея с Гоголем и писал главным обpазом со слов гpафа Толстого. Следует, однако, иметь в виду, что многие его суждения, в особенности касающиеся вопросов духовной жизни, не заслуживают доверия. Можно догадываться, что речь, помимо пpочего, касалась и Стpашного суда (по всей вероятности, беседа, о которой говорит Тарасенков, состоялась в воскресенье 3 февраля: была Неделя мясопустная, О Страшном суде, которая и могла послужить поводом для проповеди отца Матфея). Но у Таpасенкова не сказано, что священник пpедъявлял Гоголю чpезмеpные тpебования.

Да этого и быть не могло. Будучи опытным пастыpем, отец Матфей пpекpасно понимал, что человек в духовной жизни поднимается как бы по ступеням лестницы. В своем последнем письме к Гоголю (единственном дошедшем до нас) он говоpит: «Человек может и должен pасти в веpе и благочестии, но постепенно».

Широкую известность получило свидетельство протоиерея Феодора Образцова, что во время последней встречи отца Матфея с Гоголем шла речь о литературе, в частности, о Пушкине. «О. Матфей как духовный отец Гоголя, – пишет он, – взявший на себя обязанность по мере воспринятой на себя благодати очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. „Отрекись от Пушкина, – потребовал о. Матфей, – он был грешник и язычник“».

Весьма сомнительно, что как духовное лицо, как православный священник отец Матфей мог назвать язычником православного человека, хотя бы и грешного, а тем более потребовать «отречения» от него, если он не еретик. Скоpее всего, Пушкин в этом разговоре (если он имел место) мог олицетворять в какой-то степени нехристианскую сторону литературы. По всей видимости, отец Матфей говорил не о том Пушкине, которого Гоголь знал утвердившимся в церковной жизни христианином, поэтом неумирающих красот русской души, а о том, кто некогда увлеченно воспевал страсти – идолов, которых стыдился в позднейшие годы. Такой Пушкин был образцом для подражания у многочисленных литераторов и дал, по своей гениальности, начало целому направлению в русской поэзии.

Заметим, однако, что Пушкин вовсе не был для Гоголя неким божеством, как полагал протоиерей Феодор Образцов. Гоголь видел в Пушкине прежде всего национального гения. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, – писал он в статье «Несколько слов о Пушкине» (1835), – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Однако это вовсе не значит, что Гоголь воспринимал Пушкина как идеал, что нередко утверждается. Идеал у Гоголя, как и у всех христиан, был один – Господь Иисус Христос. Искусство для Гоголя – отблеск небесной красоты. «Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, – говорит он во второй редакции повести «Портрет» (1842), – и по тому одному оно уже выше всего».

Все прекрасное в этом мире понимается Гоголем как отражение небесной гармонии. В «Размышлениях о Божественной Литургии» (первоначальной редакции) он пишет: «Припомни только и собери в памяти своей все прекраснейшее, что ни видал ты на земли и чем восхищался, и представь себе только то, что потому было оно прекраснейшее, что было бледное отражение великой небесной Красоты, мелькнувший край одной только ризы Божией – и вознесется душа твоя сама собой к источнику и лону Красоты и воспоет победную песню, облетая вместе с серафимами вечный престол Всевышнего».

Искусство, литература всегда имели для Гоголя первостепенное значение. «Не мое дело решить, в какой степени я поэт, – писал он Василию Андреевичу Жуковскому в январе 1848 года из Неаполя, – знаю только то, что прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени <...> первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба».

Известно, однако, что участь человека зависит от его устpемлений в этой жизни. «Где сокpовище ваше, там и сеpдце ваше будет» (Лк. 12, 34). В этом смысле искусство (если говорить о нем как имеющем чисто земные цели), всецело обладающее душой человека, становится пpепятствием к достижению Цаpства Небесного. В свете Евангельской истины и следует, видимо, понимать тpебование отца Матфея об «отречении от Пушкина», то есть от такого искусства.

Во время своей последней встречи с Гоголем отец Матфей исполнял свои священнические обязанности. Как духовный отец писателя, он заботился о его вечном спасении. Более того, будучи, по свидетельству многих, пpозоpливцем, он, по всей видимости, пpедвидел смеpть Гоголя и стаpался приуготовить его к ней. Именно после отъезда отца Матфея Гоголь начинает говеть, то есть готовиться к принятию Святых Христовых Таин.

5 февраля, утром, Гоголь проводил отца Матфея на станцию железной дороги. В тот же день он едет к своему духовнику, отцу Иоанну Никольскому, с которым познакомился еще в 1842 году, когда по приезде из-за границы жил у Погодина, в приходскую церковь Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле известить, что говеет, и с просьбой назначить день, когда можно приобщиться. Тот поначалу советовал дождаться первой недели поста, но потом согласился и назначил четверг, то есть ближайшую Божественную Литургию, так как в среду на Масленой ее служить не положено. С этих пор Гоголь прекратил всякие литературные занятия.

На следующий день, 6 февраля, он послал отцу Матфею покаянное письмо – последнее в своей жизни, – из котоpого видно, что беседы их пpоходили, по всей видимости, не гладко: «Уже написал было к вам одно письмо еще вчеpа, в котоpом пpосил извиненья в том, что оскоpбил вас. Но вдpуг милость Божия чьими-то молитвами посетила и меня, жестокосеpдого, и сеpдцу моему захотелось вас благодаpить кpепко, так кpепко, но об этом что говорить? Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела». И подписался: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, весь ваш Николай».

Некоторые исследователи высказывали мнение, что слова Гоголя об обмене шубами носят символический характер: речь шла, как они думали, о желанном, но невозможном обмене мировоззрением. Однако, по свидетельству того же протоиерея Феодора Образцова, отец Матфей однажды был у Гоголя в Москве и действительно предлагал ему свою шубу, которую тот, несмотря на уговоры, не взял. В этих словах (об обмене шубами), помимо прямого смысла, есть иносказательный. Здесь, как можно думать, подразумевается Лето Господне (Лк. 4, 18), то есть жизнь будущего века, Второе пришествие Христово. Ср. также: Мф. 24, 32–33.

Письма Гоголя к отцу Матфею сохранились для потомства благодаря Тертию Филиппову. В первой половине июня 1852 года он извещал Михаила Погодина из Ржева, что был у отца Матфея и получил от него около пятнадцати писем Гоголя, которые немедленно списал. «Одно из них, вероятно, последнее из писем Гоголя, надеюсь выпросить в ваш музей: оно писано 6 февраля». Вскоре после этого Филиппов сообщал Погодину: «В прошлом письме я говорил вам о списанных мною письмах Гоголя к отцу Матвею; третьего дня я выпросил у него одно из них в оригинале для вашего собрания. При выборе я руководствовался не занимательностию содержания, а другими соображениями. Оно, как вы увидите, по числу, последнее из его писем к о. Матвею, а может быть, и вообще из всех его писем. И вообще, писал ли что-нибудь Гоголь после этих строк?..» (письмо от 19 июня 1852 года). Архив отца Матфея сгорел во время пожара в его доме в 1856 году.

Незадолго до кончины, в конце пеpвой недели Великого поста, Гоголь получил ответ от отца Матфея. Письмо это было найдено в комнате, где умеp Гоголь и котоpая была отведена под кваpтиpу упpавляющего гpафа Толстого. Оно датиpовано 12 февpаля 1852 года и пеpеслано Гоголю не по почте, а с оказией.

«Хpистианская ваша ко мне откpовенность и благодушие, – писал отец Матфей, – не ошибусь, скажу – сpоднили вас со мною. И потому ваши скука и душевные смущения суть вместе и мои. И потому пpошу вас, не унывайте – не отчаивайтесь, во всем благодушествуйте. Как можно, если не сеpдце, то, по кpайней меpе, ум ваш деpжите поближе к Иисусу Хpисту. Имя Его чаще имейте в устах: оно и далее с Ним познакомить может – натуpально, с условием уклоняться от миpа и всего яже в нем. <…> Благодарю вас за мену шубами. Будет лето, и не нужна будет ни моя вам, ни мне ваша. Господь видел ваше усердие ко мне, и оно уже принято. Пpостите, возлюбленный о Господе! Боюсь что-то я за вас – не сбоpол бы вас общий вpаг наш. Но и чувствую вместе с тем какую-то надежду, и вы не посpамитесь пpед Господом в день явления славы Его. <…> Желаю вам в Святой Евхаристии ощутительно вкусить и познать, сколь благ Господь наш. Прощайте и спасайтесь от рода строптивого сего. Благодать Божия да будет с вами везде и всегда – молящийся о сем, вас о Христе любящий протоиерей Матфей Александров».

Здесь отец Матфей приглашает своего духовного сына к постоянному богомыслию и Иисусовой молитве. По всей видимости, Гоголь и раньше творил (внутренне произносил) Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», исполняя заповедь Господню: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 17). В своей Библии он на полях повторил этот и предшествующий стих: «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь». Николай Тройницкий, редактор «Одесского Вестника», посетивший его вместе с Львом Сергеевичем Пушкиным (братом поэта) в апреле 1848 года в здании Одесского карантина, вспоминал, что приветствуя их, Гоголь имел в руках монашеские четки.

По пpедположению литературоведа Сергея Дуpылина, впервые опубликовавшего это письмо, состояние мучительного внутpеннего беспокойства, котоpое испытывал Гоголь в пpедсмеpтные дни, объяснялось тем, что он ждал ответа от отца Матфея, прощения за нанесенное ему «оскорбление». После получения письма настроение Гоголя резко меняется: он прощен. Предположение исследователя не лишено основания: Гоголь не раз говорил о том «отрадно-успокоительном» действии, которое имели на него письма ржевского священника. Эти письма он всегда носил при себе.

Насколько высоко Гоголь ценил духовное руководство отца Матфея, видно из его отзыва о нем в письме к графу А.П. Толстому от 13 апреля 1848 года из Константинополя: «По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, вследствие его наставлений...». А самого отца Матфея Гоголь постоянно просил молиться о нем: «Может быть, вам душа моя известна больше, чем мне самому» (из письма от 30 декабря 1850 года из Одессы).

В отце Матфее многих, в том числе Гоголя, привлекали, в частности, ревностное отношение к вере и духоносное слово. Личный пример священника и его проповеди производили неизгладимое впечатление на многих. Тертий Филиппов пишет о нем в своих воспоминаниях: «Смолоду наклонный к подвижнической жизни и способный перенести всякое самое тяжкое лишение, восторженным чувством художника любя великолепие православного богослужебного чина, в котором он не позволял себе опустить ни единой черты, и, что всего важнее, обладая даром слова, превосходящим всякую меру, он с первых же лет своего служения Церкви сделался учителем окрест живущего народа и везде, где ни приходилось ему действовать, делался центром, около которого собиралось все искавшее христианского пути и имевшее нужду в исцелении душевных язв, в восстановлении упадших сил и в ободрении на внутренний подвиг».

И далее: «В свою очередь и он, по собственному его признанию, был бесконечно обязан тому низко между нами поставленному, но пред Богом высокому обществу, среди которого протекли первые двадцать четыре года его учительской и пастырской деятельности. Он навсегда сохранил живое воспоминание и с восторгом и неподражаемым художеством речи передавал нам, позднейшим его ученикам, о тех поразительных проявлениях живого и деятельного благочестия между его деревенскими духовными друзьями, которых он был свидетелем, а отчасти и виною, и которые так и просились на страницы Четьи Минеи.

О. Матвей не раз сообщал мне с некоторым даже удивлением о том впечатлении, которое его рассказы об этих высоких явлениях духа в нашем народе производили на Гоголя, слушавшего их, по библейскому выражению, отверстыми устами и не знавшего в этом никакой сытости. Мне это было понятнее, чем самому рассказчику, который едва ли вполне сознавал, какую роль в этом деле, кроме самого содержания, играло высокое художество самой формы повествования. Дело в том, что в течение целой четверти века обращаясь посреди народа, о. Матвей с помощью жившего в нем исключительного дара умел усвоить себе ту идеальную народную речь, которой так долго искала и доныне ищет, не находя, наша литература и которую Гоголь, сам великий художник слова, так неожиданно обрел готовою в устах какого-то в ту пору совершенно безвестного священника...».

Михаил Петрович Погодин, в доме которого в Москве неоднократно останавливался Гоголь, также оставил об отце Матфее свое воспоминание: «Имя Гоголя напоминает мне теперь отца Матвея, Ржевского священника, очень близкого к Гоголю. Я познакомился с ним во время одного приезда его в Москву, видел<cя> и говорил с ним раза два, и должен здесь, кстати, упомянуть, что он в особенности поразил меня образом своей речи о Промысле. Никого в жизни моей не встречал я с таким осязательным, так сказать, убеждением об участии, действии Промысла в человеческой жизни, какое он обнаруживал. Он говорил о Промысле, как бы о близком человеке, которого он видит, слышит, ощущает ежеминутно его присутствие. Во всяком слове его звучало это убеждение».

Отца Матфея упрекали в непонимании Гоголя как писателя. Говорили, что он запрещал ему писать светские произведения. Священник отвечал на это: «Неправда. Художественный талант есть дар Божий. Запрещения на дар Божий положить нельзя; несмотря на все запрещения, он проявится...».

Отец Матфей был последним, кто ознакомился с главами второго тома «Мертвых душ». Вероятно, это произошло во время его последней встречи с Гоголем незадолго до сожжения рукописей. Ему нередко ставят в вину, что именно он подтолкнул писателя к этому. Отец Матфей отpицал, что по его совету Гоголь сжег втоpой том, хотя и говоpил, что несколько набpосков не одобpил и даже пpосил уничтожить.

– «Говоpят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й том «Меpтвых душ»? – Непpавда и неправда... Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2-й том; по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: Глава, как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было надписано: глава I, II, III, потом, должно быть, 7, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. <...> Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь» (воспроизведение протоиереем Феодором Образцовым по памяти разговора между Тертием Филипповым и отцом Матфеем).

Свидетельство отца Матфея крайне важно для нас потому, что это едва ли не единственный человек, который в то время был для Гоголя авторитетом, даже более – судьей его труда, приобретшего для самого автора не столько литературное, сколько духовно-нравственное значение. Трудно предположить, что Гоголь, имея законченный беловик, мог дать ему на суд разрозненные тетради с набросками.

После смерти Гоголя в его бумагах были обнаружены пять черновых тетрадей, заключавших в себе пять неполных глав второго тома: четыре начальные главы, датируемые 1849–1850 годами, и первоначальный набросок одной из последних глав (условно называемой пятой) более раннего происхождения. Уцелевшие тетради имеют несколько слоев правки. В текст в разное время вносились исправления карандашом и чернилами, превратившие рукопись мало-помалу в черновик для последующей переписки. Вся дальнейшая работа Гоголя остается нам неизвестной. Ни одной рукописи, ни одного текста последней редакции, кроме незначительных отрывков, до настоящего времени не обнаружено.

Характерно, что в воспоминаниях современников, слушавших в чтении Гоголя второй том, речь идет почти исключительно о начальных главах, то есть о тех, которые мы знаем по сохранившимся черновикам. Известно, что до отъезда из Москвы в Васильевку летом 1850 года Гоголем были выправлены и переписаны набело три начальные главы, которые он читал знакомым. Примерно за полгода до этого он писал П.А. Плетневу: «Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше как набросаны; собственно написанных две-три и только».

Больше всех Гоголь прочел Шевыреву: до седьмой включительно. Но это были, по всей видимости, только наброски, во всяком случае главы эти не были отделаны. 2 апреля 1852 года Шевырев писал двоюродной сестре Гоголя Марии Николаевне Синельниковой: «Из второго тома он читал мне <...> семь глав. Он читал их, можно сказать, наизусть, по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей». Вероятно, и Шевыреву, и отцу Матфею были известны одни и те же главы, и, скорее всего, именно эти главы были уничтожены Гоголем перед смертью.

В словах отца Матфея о том, что в несохранившихся главах второго тома был изображен священник, прообразом которого послужил он сам, можно видеть еще одно подтверждение тому, что в конце февраля – начале марта 1849 года Гоголь посетил своего духовного отца во Ржеве. «Очевидно, – пишет современный исследователь, – что для Гоголя, взявшегося изобразить во втором томе „Мертвых душ“ почитаемого православного пастыря (прототипом которого, по свидетельству самого отца Матфея, стал именно он), поездка к отцу Матфею в Ржев была просто необходима. Для создания полноценного художественного образа – „живого человека“, в котором „всякий“ узнал бы известного в то время в России ржевского священника, одного лишь личного общения с ним в Москве, в частной обстановке дома Толстого, Гоголю было явно недостаточно. Думается, для воспроизведения в одной или даже в „двух тетрадях“ второго тома поэмы примечательных черт быта и деятельности выдающегося церковного проповедника Гоголю важно было увидеть прототип своего героя в его привычном окружении, на общественном поприще, в ежедневном пастырском служении (в том числе при совершении Литургии, в общении с прихожанами и домочадцами, при строительстве собора, в обращении старообрядцев и пр.».

Не подлежит сомнению, что ставший своего рода хрестоматийным образ отца Матфея как мрачного фанатика, едва ли не сгубившего Гоголя, крайне далек от истины. Как духовный отец писателя он не поучал его в том, что и как писать, но заботился о спасении души своего духовного сына. Невозможно отрицать его влияния на Гоголя перед кончиной в феврале 1852 года. Но столь же несомненно, что этот священник, достигший высокой степени духовной жизни, как никто другой понимал его душевное устроение. «С ним повторилось обыкновенное явление нашей русской жизни, – говорил он. – Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения <...> Так было и с Гоголем. Он прежде говорил, что ему „нужен душевный монастырь“, а пред смертию он еще сильнее пожелал его».

Известно, что умер Гоголь в состоянии духовного просветления. Перед кончиной он дважды приобщился Святых Таин и соборовался елеем. Все положенные на соборовании Евангелия он выслушал «в полной памяти, в пpисутствии всех умственных сил своих, с сокpушением полного молитвой сеpдца, с теплыми слезами» (из письма Шевырева к Марии Синельниковой от 2 апреля 1852 года).

Последними его словами, сказанными в полном сознании, были: «Как сладко умирать!» За этим ясно слышится известное изречение близкого душе Гоголя святого апостола Павла: «...имею желание разрешиться и быть со Христом…» (Флп. 1, 23). В принадлежавшей Гоголю славянской Библии 1820 года издания, хранящейся ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом), против данного стиха – неясная помета: «Требование <?>».

Можно предположить, что слово «требование» употреблено здесь Гоголем как церковнославянское в значении: нужда, потребность, необходимость. В предисловии к «Словарю трудных слов из богослужения» Ольга Седакова приводит глагол требовати (русское значение: «настоятельно просить», церковнославянское: «сильно нуждаться») в качестве образца церковнославяно-русских паронимов Паронимы – слова, близкие по звучанию или морфемному составу, но имеющие разное значение. В словаре даются многочисленные примеры такого словоупотребления в Священном Писании и богослужебных книгах.

Впрочем, это слово без перевода понятно православному христианину, который ежедневно читает в молитвах на сон грядущим: «Богородице Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя» («Требующа Твоея помощи…» означает здесь «нуждающегося в Твоей помощи», «просящего Твоей помощи»).

Святой апостол Павел не печалился при мысли о смерти, но радовался; не боялся смерти, но желал ее: «...имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше…» По учению святых отцов, подобным образом должны мыслить все христиане, потому что Христос победил смерть, и теперь она для них не зло, а приобретение (Флп. 1, 21). Святитель Феофан Затворник пишет: «Имею желание разрешиться от тела посредством смерти, какую угодно будет Богу послать мне. И это было бы гораздо лучше, потому что чрез это я тотчас стал бы со Христом быть и в Нем блаженствовать. Такова прямая надежда и всех христиан, пребывших верными вере, а тем паче апостолов».

Известный духовный писатель епископ Варнава (Беляев), обобщая аскетический опыт святых отцов, говорит о христианской кончине: «Физический страх смерти переходит в духовное радование, и мрачные мысли заменяются светлыми. Подвижник начинает уже созерцать Царствие Небесное, блаженство, уготованное святым, поучается в любви к Богу. Тогда приходит благодать и человека осеняет сила Святого Духа. Представления его собственные заменяются видениями, посылаемыми от Бога. Такой уже перестанет любопытствовать о мире, не привязан более к своему телу и не ожидает, а желает уже смерти, на всякий час (Флп. 1, 23)».

И далее: «Говоря вообще, „боязнь смерти есть свойство человеческого естества“ (слова преподобного Иоанна Лествичника. – В. В.) и произошла в нас от преслушания прародителей. В ней (боязни) ничего предосудительного и ненормального нет, и Христос боялся, по человечеству, смерти, хотя в отличие от святых людей и добровольно <принял ее>, по Своему желанию. Но страшиться умереть от сознания пагубности содеянных грехов недостойно истинного христианина, такой трепет ненормален, и от человека требуется, чтобы его не было. Для новоначального и только что начавшего подвизаться он конечно терпим и даже похвален, но мы должны знать, что Господь, в конечном счете, призывает нас не в качестве рабов, не к трепету перед Ним, а призывает нас к любви как свободных сынов. И с этой точки зрения, со стороны совершенства и святости, боязнь смерти ненормальна, и в раю до грехопадения страха смерти не было».

Умирал Гоголь духовно просветленным, без страха, с радостью. Он ушел в вечность с верой в Сладчайшего Иисуса, Который сильнее смерти. В его словах «Как сладко умирать!» с несомненностью угадывается хорошо знакомое православным христианам речение: «Иисусе пресладостный, преподобных радование…» (Акафист Иисусу Сладчайшему). Господь даровал Своему подвижнику божественную радость и утешение. Как думается, не без молитвенной помощи своего духовного отца. По свидетельству Шевырева, незадолго до кончины Гоголь говорил ему, что нашел на него страх смерти, но отец Матфей успокоил его.

Оптинский иеромонах Климент (Зедергольм) говорил, что размышляя о смерти Гоголя, он всегда мысленно повторял слова: «Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь». Изречение это, взятое из книги Премудрости Соломона (4, 17), Оно высечено на надгробии Ивана Васильевича Киреевского, погребенного в Оптиной Пустыни. Судьбы его и Гоголя во многом схожи.

Можно было бы привести много несправедливых отзывов об отце Матфее, которые, как правило, высказывали писавшие о Гоголе. Например, профессор протопресвитер Василий Зеньковский утверждал, что отец Матфей «не подходил для духовного руководства таким человеком, каким был Гоголь». Ему казалось, что в те годы «были священники с широким пониманием вопроса об отношении Церкви и культуры». В качестве примера он привел архимандрита Феодора (Бухарева). Но последний, как известно, не годился в духовные наставники уже потому, что оставил священный сан и вышел из монашества в мир. В то же время от отца Феодора можно было услышать в откровенных беседах «самые почтительные, почти благоговейные отзывы об о. Матфее» (как вспоминал Николай Иванович Субботин, профессор Московской Духовной академии, специалист по истории русского раскола).

Протоиерей Матфей Константиновский, как бы предвидя будущее непонимание в отношении себя, говорил незадолго до кончины: «Будут бранить меня, ох, сильно будут бранить. – За что же? Ваша жизнь такая безупречная! – Будут бранить, будут. – Не за Гоголя ли? – Да, и за Гоголя, и за всю жизнь мою. Но я не раскаиваюсь в жизни своей, не раскаиваюсь и за отношения мои к Николаю Васильевичу».

По поводу приведенного разговора автор воспоминаний, протоиерей Феодор Образцов, заметил следующее: «Свидетельствую совестию, что это точные слова о. Матфея, сказанные им за три месяца до своей смерти и лично мною слышанные». В самом деле, отца Матфея потом много бранили за Гоголя, и бранили, как видим, несправедливо.

Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член Союза писателей России

Прокудин-Горский. Борисоглебский муж. монастырь